Cardiff - "Schaut euch an was diese Bastarde Wales angetan haben. Sie haben unsere Kohle genommen, unser Wasser unseren Stahl. Sie kaufen unsere Häuser und wohnen darin zwei Wochen pro Jahr. Was haben sie uns gegeben? Gar nichts. Wir sind von den Engländern ausgebeutet, vergewaltigt, kontrolliert und bestraft worden. So sind die, gegen die ihr heute nachmittag spielen werdet. Die Engländer."

Mit diesen warmen Worten stimmte 1977 Phil Bennett, Kapitän der walisischen Rugby-Nationalmannschaft, seine Kollegen in der Kabine des Cardiffer Arms Park auf das Gastspiel der lieben Nachbarn ein. Heute heißt das walisische Nationalstadion Millennium Stadium und im von vielen Antagonismen geprägten Verhältnis zwischen den beiden Nationen mag inzwischen eine gewisse Entspannung eingetreten sein. Schließlich haben Professionalisierung, Globalisierung und die Gentryfizierung der Zuschauerränge auch im Rugby Schärfen sportlicher Rivalität zugunsten einer freizeitlichen Konsumationshaltung abgeschliffen. Bergmänner gegen Public-School-Schnösel spielt es eben nicht mehr.

Doch wenn am Freitag die 120. Auflage des Klassikers das Sechs-Nationen-Turnier 2011 (ebenfalls mit von der Partie: Frankreich, Irland, Schottland und Italien) eröffnet, wird an Emotion trotzdem kein Mangel herrschen. Dafür sorgte schon Wales-Teamchef Warren Gatland, der kürzlich Englands Hooker Dylan Hartley als Waschlappen verhöhnte, da dieser sich geweigert haben soll, eine Meinungsverschiedenheit mit dem Waliser Gareth Williams nach einer Cup-Partie hinter den Tribünen einer Einigung unter Männern zuzuführen. Dabei hatte Gatland letztes Jahr versprochen, Provokationen unter Sportskameraden in Zukunft zu unterlassen. Er tat dies, nachdem sich diese taktischen Variante 2009 als Rohrkrepierer erwiesen hatte. Damals hatte der Neuseeländer Gatland vor einer Partie gegen Irland en passant zu Protokoll gegeben, seine Spieler würden keine Gegner so sehr hassen wie eben jene Herren aus Hibernia. Martin Johnson, Gatlands englisches Pendant, übte sich in Coolness: Man werde die Antwort auf dem Platz geben.

Und dort werden auch bereits erste Indizien zu sehen sein, wohin die Reise für die beiden Parteien in den nächsten Rund eineinhalb Turnier-Monaten gehen wird. Bei Wales wie bei England - und eigentlich auch bei allen anderen europäischen Spitzenteams - lassen sich rund ein dreiviertel Jahr vor Beginn der Weltmeisterschaft in Neuseeland Unwägbarkeiten konstatieren, gibt es spezifische Baustellen die ihrer Bearbeitung harren.

Klar ist, Wales könnte einen erfolgreichen Start gut brauchen. 2010 gelangen in den Six Nations nur zwei Siege (wovon jener gegen Schottland eher einem Wunder glich) und auch die traditionellen herbstlichen Vergleiche gegen die Marktführer Südafrika, Neuseeland und Australien verliefen nicht wie erhofft. Seit dem Turniersieg 2008 wirken die Waliser zumeist wie ein unerfülltes Versprechen. Nominell gut aufgestellte Mannschaften konnten entweder ihr Potential nicht ausschöpfen, oder machten ein ums andere Mal gute Vorstellungen durch den einen teuren Lapsus selbst zunichte. "Wenn wir es richtig hinkriegen, sind wir nicht weit weg", meinte Gatland in einem Interview mit dem Guardian. Es gehe vor allem darum, die Konzentration während des gesamten Spiels zu behalten - und nicht nur über 65 Minuten.

Um im WM-Jahr seine Ziele zu erreichen, kündigte Gatland auch eine Rückkehr zu seiner althergebrachten Führungsphilosophie an. Diese zeichnet sich durch eine gewisse archaische Knappheit aus und kann vom Boss schlanken zwei Sätzen zusammengefasst werden: "Jungs, so schaut es aus. Sollte es euch nicht passen, ihr wisst wo die Tür ist." Kompromisslerische Abweichungen hätten sich dagegen als unbrauchbar erwiesen.

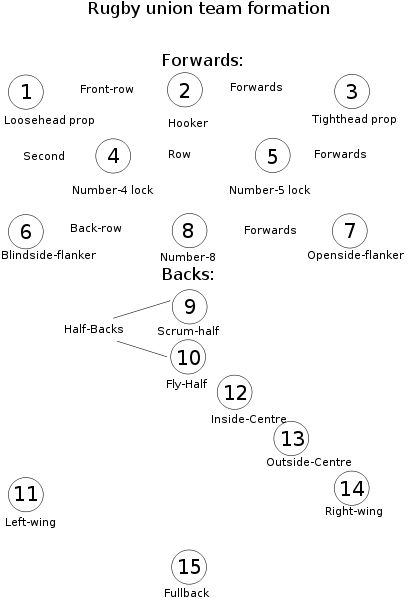

Draußen sind am Freitag jedenfalls Adam Jones und Gethin Jenkins. Beide Props sind verletzt und werden der ersten Sturmreihe der Waliser schwer abgehen. Eine englische Überlegenheit im Scrum käme daher nicht unerwartet und die Waliser werden diesen Nachteil vielleicht noch mehr als sonst durch ihre traditionelle Stärke, das Kombinationsspiel und den Konter, wettzumachen haben.

Die Eröffnung gegen England kann als gutes Omen gelten, auch bei den letzten beiden Turniersiegen (2005, 2008) war das die erste Paarung. Und überhaupt ist die Bilanz gegen den Erzrivalen, trotz des Anfang der 1990er Jahre einsetzenden und 15 Jahre andauernden Niedergangs des walisischen Rugbys immer noch ausgeglichen: 53 Siegen stehen 54 Niederlagen gegenüber. Vergleicht man Größe und Ressourcen der beiden Länder, eigentlich eine beinahe unglaubliche Sache. Jahrzehntelang war es ein Hauptspaß der Waliser, die Briten mit blutigen Köpfen aus Cardiff wieder über den Severn zurückzuschicken. Zwischen 1965 und 1980 wurden sämtliche Heimspiele gewonnen und in insgesamt 16 Vergleichen wurde überhaupt nur zweimal verloren. In der Folge drehte sich das Kräfteverhältnis dann jedoch und zwischen 1990 und 2005 gingen 15 von 18 Begegnungen an die Engländer.

Die halten mit 25 auch den Rekord an Turniersiegen beim seit 1883 bestehenden Dauerbrenner, der, um Italien erweitert, seit dem Jahr 2000 in der heutigen Form ausgetragen wird. Die Hoffnung, mit diesem Schritt ein weiteres europäisches Team schrittweise an die Elite heranzuführen, hat sich als zähere Übung erwiesen, als zunächst möglicherweise angenommen. Die Azzurri konnten in zehn Jahren gerade sieben ihrer Matches gewinnen und gelten - außer vielleicht in Schottland - weiterhin als gern gesehener Aufbaugegner. Wobei schon dazugesagt werden muss, dass die Italiener im römischen Stadio Flamini mittlerweile für jeden Gegner eine hart zu knackende Nuss abzugeben in der Lage sind. Trotzdem steht derzeit in der Allzeit-Tabelle (2000 - 2010) eine doch ernüchternde Punktedifferenz von minus 1003 zu Buche. Und natürlich kamen die wackeren Italiener bisher noch nie in die Nähe des Gewinns der inofiziellen Europameisterschaft - woran sich natürlich auch heuer nichts ändern wird.

Das ist jedoch noch lange kein Grund zur Resignation; hatte doch Frankreich, Titelverteidiger und seit der Sechser-Ära das mit Abstand erfolgreichste Team, auch bloß eine Wartezeit von schlappen 43 Jahren (von 1910 bis 1953) bis zum erstmaligen Triumph zuzubringen. In den letzten sieben Jahren jedoch, ging der silberne Siegerpokal mit einem Fassungsvermögen von fünf Flaschen Champagner gleich vier Mal an die Blauen. Und 2010 vollzog sich das auch noch mit besonderer Souveränität (und ohne Punkteverlust).

Seit einiger Zeit mehren sich aber Zweifel am Zustand der Mannschft von Marc Lièvremont. Während etwa England ein Trainingslager in Portugal organisierte, war eine halbwegs gezielte Vorbereitung für die französischen Spieler aufgrund des vollen Terminkalenders ihrer Klubs nicht möglich. Auch der körperlichen Verfassung der Spieler sind die Belastungen aus der Tretmühle von Meisterschaft und Europacup nicht zuträglich. Lièvremont musste seine Formation nicht zuletzt aufgrund von Absagen Blessierter immer wieder durcheinander würfeln. Seit einiger Zeit wird deshalb in Frankreich über die Verkleinerung der 14 Vereine umfassenden ersten Liga auf deren zwölf debattiert. Schließlich: der Schock einer wahren Desintegration beim 16:59-Debakel im November gegen Australien, welcher das Selbstvertrauen der Franzosen, die bis dahin höchst hoffnungsfroh dem WM-Herbst entgegensteuerten, nachhaltig erschüttert haben könnte.

In England, wo sie sich - wieder einmal - auf dem Weg der Besserung wähnen, gedeiht daher ein Pflänzchen namens Zuversicht noch um einen Hauch forscher. Aus dem Verlauf der Herbst-Tests glauben die Auguren herauslesen zu dürfen, dass die Spieler sich mit dem von Trainer Johnson initiierten Reform-Ansatz zunehmend wohlfühlen. Und das, obwohl die Mannschaft sowohl gegen Neuseeland als auch gegen Südafrika nichts zu melden hatte. Immerhin hielt gegen den hoch überlegenen Weltmeister die Verteidigung dem Druck lange stand.

Und dann gab es ja doch den erhebenden Erfolg gegen die Australier, der einen Lernerfolg zu bestätigen scheint. Attacke aus jeder Position, keine Angst vor dem Ball, weniger häufig Zufluchtnahme zum Kick, höheres Tempo. In diese Richtung ungefähr soll es gehen. Es bleibt abzuwarten, ob die Abkehr vom etwas faden stilistischen Pragmatismus britischer Prägung diesmal durchgehalten werden kann. Angesichts des vorhandenen Potenzials eigentlich permanenter Minderleister, wartet England seit 2003 auf einen Turniersieg. Johnson und sein Team stehen diesmal auch intern unter Druck, Verbands-Präsident John Steele erwartete sich öffentlich zumindest den zweiten Platz von seiner Elite.

Nicht einfach einzuschätzen ist Verfassung Irlands, das nach dem so gelungenen Intermezzo im Croke Park sein erstes Six Nations an der zum Aviva Stadium aufgemascherlten Lansdowne Road in Angriff nimmt. Declan Kidney und sein Team hatten im Vorfeld besonders unter dem Verletzungsteufel zu leiden, was neben der ohnehin vorhandenen Experimentierfreude des Trainers die lange Liste neuer Namen im irischen Kader erklärt. Kidney jedoch verweigert jegliches Selbstmitleid und gewinnt der Misere sogar noch positive Aspekte ab. Seine Mannschaft sei ob der Zugänge frisch und er selbst stolz darauf, dass der Pool an Klassespielern vertieft werden konnte.

2009 hatte Kidney die Iren in seinem ersten Jahr zum Turniersieg gecoacht. Doch nicht nur das: Nach 68 Jahren gelang außerdem der zweite Grand Slam (Siege in allen Matches) - und der zählt fast noch mehr. Die irische Mannschaft gewann damals an die 90 Prozent ihrer Spiele. Dass eine solche Sensationsquote nicht zu halten war, durfte niemanden überraschen. Und der aktuelle Wert von 69 ist noch lange kein schlechter. Kidney gab sich zuversichtlich, dass die Umsetzung seines auf größeren Variantenreichtum bauenden Spielplans mit dem neuformierten Team gelingen wird. Es sei dies übrigens ein Ansatz genuin irischer Art: "Jeder der etwas kopiert bekommt am Ende höchtens das Zweitbeste. Wir sind Iren. Wir sollten uns nie mit dem Zweitbesten zufrieden geben." Und der Chef verspricht vollen Einsatz: "Ich weiß, dass diejenigen die spielen werden, alles geben."

Das Überaschungsmoment könnte in diesem Jahr Schottland beisteuern. Nach langer Düsternis (letzter Titel 1999) erhellt endlich wieder ein Lichtstrahl den Horizont und fast mag man sich den Glauben erlauben, es könne doch wieder einmal Sonnenschein über Leith und ganz Edinburgh fluten. Denn das schottische Schinakel verspürt Rückenwind: Fünf der letzten sechs internationalen Tests wurden gewonnen, besonders bemerkenswert waren die Erfolge in Argentinien und natürlich die völlig unerwartbare 21:17-Sensation gegen - zugegeben ersatzgeschwächte - Südafrikaner. Teamchef Andy Robinson verfügt über ein ausbalanciertes Ensemble mit Qualität in Sturm wie Verteidigung.

Es wird nicht leicht zu schlagen sein (und hat dazu den Vorteil dreier Heimspielen in Murrayfield) - doch kann es auch siegen? Bei aller Solidität wird nämlich der geniale Funke, der Anflug von Brillanz in entscheidenden Augenblicken oft schmerzlich vermisst. Den Schotten fällt es schwer, aussichtsreiche Konstellationen in Punktgewinne umzumünzen. Insgesamt bloß sieben Tries in den bisher 13 Spielen der Ära-Robinson sprechen eine deutliche Sprache. Gleich der erste Auftritt der Schotten in Paris wird Aufschlüsse dahingehend liefern, ob diesmal mehr angestrebt werden kann, als bloß das Minimalziel, das da lautete: die Peinlichkeit des letzten Platzes im Duell mit Italien hintanzuhalten. Es wird hart werden, im Stade de France bonne figure zu machen. Ein schottischer Sieg hat sich in diesem Jahrhundert bis dato dort noch nicht ereignet. (Michael Robausch - 3.2. 2011)