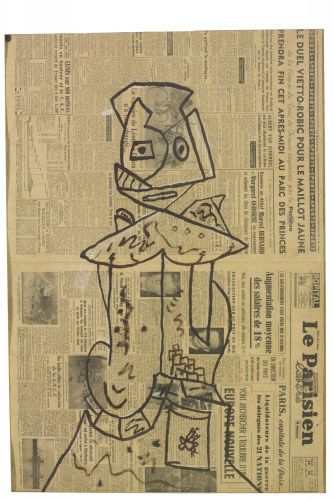

Die Geister, die Gaston Chaissac rief, machten es sich auf alltäglichen Bildgründen bequem: "Ohne Titel", 1946, Tusche auf Zeitungspapier.

Maria Gugging - Er war Jean Dubuffet zu einzigartig, zu wunderbar, um ihn weiter zu den Künstlern der "Art Brut" zu zählen - ein Begriff, den Dubuffet für die "rohe, unverfälschte Kunst" erfunden hatte. Mit Gaston Chaissac, Autodidakt wie er selbst, verband ihn ein enger, über zwei Jahrzehnte gepflegter Briefkontakt. Dutzende Bilder kaufte Dubuffet dem jüngeren Kollegen ab, der bereits 1964 im Alter von 55 Jahren starb.

Chaissacs ausgeprägter Wunsch, selbstbestimmt und unabhängig zu sein, machte aus ihm einen Außenseiter, der von seiner ländlichen Umgebung angefeindet wurde. Er war Einzelgänger, stand aber im regen brieflichen Austausch mit Künstlern, Dichtern, Intellektuellen. "In aller Aufrichtigkeit kann ich mich selbst nicht einen malenden Autodidakten nennen, denn ich habe nicht Malen gelernt: Ich konnte es von Anfang an", sagte er selbstbewusst. Dennoch, und das bereute der gelernte Schuster später, fand er erst mit 27 Jahren zur Kunst.

Seinem zwischen Figürlichem und Abstraktem changierenden Werk mit den charakteristischen schwarzen Umrisslinien widmet das Museum Gugging derzeit eine Personale mit rund 120 Werken. Sie betont insbesondere seine fantastischen zeichnerischen Qualitäten. Geschwungene Linien winden sich zu grotesken Figuren, bei denen Chaissac nur selten den Bleistift absetzte (1950). Wie Figuren "from outer space" wirken viele seiner ornamentierten Tuschekreationen (1950). Schöpfer scheint hier ein autonomer Strich - Haken schlagend definiert er die Figur. In den etwas jüngeren Wort-Bildern (1953) ist es das Wort, die Sprache des besessenen Briefeschreibers, die die Physiognomie bestimmt. Faszinierend die frühen, durchgehend rhythmisierten Blätter (Gouache und Tusche, 1942), die heutige Comic-Stile vorwegzunehmen scheinen.

So ungezähmt wie Chaissacs Zeichenstrich ist auch seine Malerei, die sich vom Keilrahmen befreite, sich alltägliche Bildgründe wie rostige Töpfe, Blechdosen, Strohkörbe oder Holzbretter fand. Es sind arme Materialien, die er sich mit großer Experimentierfreude, aber auch in Ermangelung finanzieller Mittel aneignete. Wichtig ist, dass er den Gegenständen die Bilder nicht aufzwang.

Persönliche Schutzgeister

Vielmehr scheint er aus den rohen Brettern die in ihnen schlummernden Geister befreit zu haben. Die hohen, ungehobelten Holzstücke nennt er sogar "Totems", was ja soviel heißt wie "persönlicher Schutzgeist". Es ist kein Einschreiben, sondern ein Prozess des Findens, des Sichtbarmachens von etwas, das bereits da ist. Chaissacs Leinwandbilder wirken im Vergleich steriler, büßen an Lebendigkeit ein. Dort kann sich nichts finden, denn dort wird etwas zu der leeren Fläche addiert.

Von traurigen Figuren, mit denen er Zeitungsseiten bedeckt, spricht Peter Baum im Katalog. Von Tristesse ist in den Gesichtern mit dem breiten, oft zahnlosen Grinsen aber keine Spur. Ihre Schädel sind zwar deformiert, jedoch machen die aus Blumen- und Ornamenttapeten collagierten Gesichter deutlich, dass die Umrisslinien der Form der gerissenen Papierstücke folgen. Die Verformungen folgen also mehr einer Zufälligkeit, sind weniger Resultat schmerzhafter Prozesse, sondern Lebensspuren.

"Er ist ein reizender Mann, voller Anmut, Tiefe, Klarsicht und von außerordentlichem Empfindungsvermögen, wie man es selten trifft", sagte Dubuffet über den Menschen Gaston Chaissac. In seinen Werken ist dieser Charakter spürbar. (Anne Katrin Feßler, DER STANDARD - Printausgabe, 2./3. April 2011)