Pierre Bordage: "Die Krieger der Stille" und "Terra Mater"

Broschiert, 752 bzw. 543 Seiten, jeweils € 15,50, Heyne 2007/08.

Frisch auf dem Markt: "Terra Mater", das Mittelstück im dreiteiligen Mammut-Epos "Les Guerriers du silence" des Franzosen Pierre Bordage. Da es sich heftig anbietet, dieses von Teil 1 an zu lesen, hier zunächst ein Rückblick auf "Die Krieger der Stille". Der erste Band führt in eine mehrere Jahrtausende in der Zukunft liegende feudalistische Welt ein: Die Konföderation von Naflin umfasst mehrere hundert Planeten, auf denen die Nachkommen der emigrierten Menschen leben; die Erde ist weitgehend vergessen. Bisher sorgten der Rat der Planeten und der Jedi-ähnliche Orden der Absolution für Ausgleich zwischen den Welten - doch diese Ordnung versinkt im Blut: Eine Allianz aus der Kirche des Kreuzes, dem Herrscherhaus des Planeten Bella Syracusa und den mysteriösen telepathisch begabten Scaythen, den eigentlichen Drahtziehern des Umsturzes, übernimmt die Macht. Konkurrierende Herrscherhäuser und Religionen sowie ganze Völker werden ausgelöscht, die mentale Inquisition etabliert ein totalitäres System, das keinen Widerstand ermöglicht. Und den Mitverschwörern der Scaythen ist nicht einmal bewusst, dass sie selbst nur ein Instrument zur Verwirklichung von deren GROSSEM PROJEKT sind.

In diese Ereignisse wird gänzlich unerwartet der verwahrloste Reisebüroangestellte Tixu Oty hineingezogen, als er einer geflohenen Syracuserin hilft. Binnen kurzem wird er nicht nur selbst gejagt, sondern auch mit der Tatsache konfrontiert, dass er vom Schicksal zu Höherem berufen ist - der Anti-Held mausert sich zum echten Helden. Bordage baut die aktuelle Handlung von Anfang an in einen mythologischen Rahmen ein, indem er in den Kapitel-Vorwörtern die jeweils folgenden Ereignisse in historischen Berichten aus noch ferneren Zukünften spiegelt. Hier geht es um Legendenbildung - und in deren Mittelpunkt steht nichts Geringeres als der Kampf des vielfältigen, übersprudelnden und selbstbestimmten Lebens gegen die Kräfte der Unterdrückung: Versinnbildlicht in der Leibfeindlichkeit der Kirche oder der sterilen Schönheit der Syracuser, die sich Tag und Nacht in einen den ganzen Körper bedeckenden Colancor hüllen und emotionale Kontrolle zur höchsten Vollendung der Etikette erklärt haben. Dementsprechend findet Tixu Trost und Hoffnung am ästhetischen Gegenpol: bei einem ranzig stinkenden Schamanen oder hinterwäldlerischen Fischern und Hirten.

Der "Krieger der Stille"-Zyklus ist ein klassisches Beispiel dafür, dass sich die Grenzlinie zwischen Science Fiction und Fantasy nicht an der Formel Raumschiffe + Roboter = SF festmachen lässt. Bordages monumentales Epos verlegt Fantasy-Elemente in den Weltraum, vom Motiv des Auserwählten ("Du musst dein Schicksal erfüllen", tönt eine Stimme in Tixus Kopf), der sich auf seine Queste begibt, nachdem er der damsel in distress Aphykit begegnet ist, über das Wirken übernatürlicher Kräfte bis hin zur ausgeprägten Schwarz-Weiß-Zeichnung zwischen den Kräften des "Guten" und des "Bösen" (letztere vereinen vom Massenmord bis zur Pädophilie so ziemlich alles Schlechte auf ihrer Seite). Anders als bei den meisten renommierten SF-AutorInnen der Gegenwart hat sich hier auch nicht das Wesen des Menschen durch informations- oder nanotechnologische Revolutionen verändert: Bei Bordage verläuft eine fast schon nostalgisch klare Trennung zwischen Mensch und Werkzeug - in Teil 2 wird übrigens eine Erklärung nachgereicht, wonach in ferner Vergangenheit ein Butlers Jihad vergleichbarer Maschinensturm stattgefunden habe. Frank Herberts "Dune" und die "Star Wars"-Reihe sind denn auch die am häufigsten zitierten Werke, mit denen die "Krieger der Stille" verglichen werden. Allerdings fehlt die furchterregende geistige und körperliche Disziplin der "Dune"-Charaktere und deren fremdartig anmutendes Bewusstsein, sich auf einer Zeitlinie zu befinden, die ebenso weit in die Vergangenheit wie in die Zukunft reicht. Diese unmenschlichen Züge erwecken das Gefühl, dass zwischen unserer Epoche und der von "Dune" tatsächlich eine enorme Zeit der Entwicklung verstrichen sein muss. Da wirken Bordages Menschen auf uns deutlich vertrauter. +++ An dieser Stelle Spoiler-Alarm: Wer erst Teil 1 lesen möchte, sollte die nächsten beiden Absätze überspringen.

"Terra Mater" setzt 16 Jahre nach den Geschehnissen von Band 1 ein und beschert uns einen Personalwechsel. Tixu und Aphykit, nun nur noch Nebenfiguren, leben zusammen mit ihrer Tochter und dem bereits in Teil 1 aufgetauchten Knaben Shari auf der leeren Erde bzw. Terra Mater. Sie sind Gestalten der Legende geworden, die als neue Meister die pazifistischen Krieger der Stille ausbilden. Die guten Kräfte sammeln sich, doch vorerst kaum beeindruckender als Ursäugetiere zwischen den Beinen von Dinosauriern: Draußen im Imperium brennen die Feuerkreuze der Inquisition heißer denn je, Genozide werden durchgeführt und die Scaythen machen sich an die nächste Stufe ihres Plans zur Auslöschung der Menschheit: die Manipulation des Menschheitsgedächtnisses. Und dieser Plan ist offenbar nur Teil eines größeren, das gesamte Universum umfassenden Kampfes zwischen dem Leben an sich und dessen Negation in Form der In-Creatur.

Der Roman folgt dem Weg zweier Rebellen: Des achtjährigen Jek At-Skin, der von seinem atomar verseuchten Planeten flieht und in dem sich das Motiv des Auserwählten mit über- bzw. ur-menschlichen Kräften wiederholt. Und des syracusischen Adeligen Marti de Kervaleur, der, von Beginn an als künftiger Verräter beschrieben, durch ein mentales Programm der Scaythen zur Waffe gegen die Krieger der Stille gemacht wurde. Beide machen sich aus gänzlich unterschiedlichen Motiven zur alten Mutter Erde auf. - In "Terra Mater" treten die metaphysischen Aspekte noch wesentlich deutlicher in den Vordergrund als in Teil 1 (ohne allerdings den Handlungsfluss zu beeinträchtigen): Von der wiederzuerlangenden Göttlichkeit des Menschen ist die Rede. Zu sehen, wie Bordage in Teil 3 die Kurve zwischen positiv beschriebener, wenn auch nebuloser Spiritualität und der massiv negativen Schilderung organisierter Religion(en) kratzt, wird besonders interessant sein. Außerdem zeigt die bisherige Schwarz-Weiß-Zeichnung vor allem gegen Ende von "Terra Mater" bemerkenswerte Verschwimmungstendenzen. Man darf also gespannt sein: Der Abschlussroman "Die Sternenzitadelle" erscheint im April.

Sean McMullen: "Seelen in der großen Maschine"

Broschiert, 629 Seiten, € 20,50, Klett-Cotta 2006.

Einen der originellsten Zukunftsentwürfe des vergangenen Jahrzehnts präsentierte der Australier Sean McMullen mit seinem "Greatwinter"-Zyklus. Knapp 17 Jahrhunderte nachdem unser Zeitalter in einem Großen Winter endete (möglicherweise einem nuklearen), leben Menschen im Süden Australiens in einem losen Verbund von Stadtstaaten. Ihr technologischer Stand ist schwer zu definieren: Dampfkraft und Elektrizität sind religiös geächtet (aus einem wesentlich handfesteren Grund, wie sich noch herausstellen wird), dennoch kann eine de facto vormoderne Kultur, die sich noch dunkel an eine hochtechnologische Vergangenheit erinnert, nicht mit einer verglichen werden, die nie diesen Stand erreicht hat. Information ist der Leim, der die Gesellschaft Austariens zusammenhält: Etwa in Gestalt der Signalfeuerlinien, die die Kommunikation zwischen den Stadtstaaten per Lichtsignalen aufrecht erhalten. Und des Bibliotheksverbunds, der mit der Staatsbibliothek Libris in Rochester das Herz und geistliche Machtzentrum Austariens bildet.

Die Bibliothekare sind aber keine verhuschten Stubenhocker, sondern eine streng hierarchisch durchorganisierte Quasi-Geistlichkeit mit verpflichtender Ausbildung an der Schusswaffe: Duelle stellen ein anerkanntes Mittel der Rechtsprechung dar, vor Gericht kann eine legale Blutrache beantragt werden - generell fällt "Seelen in der großen Maschine" durch einen kühlen Umgang mit dem Thema Gewalt auf. Zarvora Cybeline hat es geschafft, sich unter raffinierter Auslegung der strengen Duell-Regeln an die Spitze der Hierarchie zu schießen und das Amt des Hohelibers bzw. Schwarzdrachen einzunehmen. Doch tat sie dies nicht aus Machtgier, sondern weil sie als einzige weiß, dass im Orbit noch ein Erbe des HighTech-Zeitalters kreist und einen neuerlichen Weltuntergang auslösen könnte. "Der Große Winter stellt eine Bedrohung der Zivilisation dar, und die Zivilisation ist ganz nach meinem Geschmack": Diese Äußerung beschreibt die Eiserne Lady besser als jede lange Abhandlung.

Mit demselben rücksichtslosen Pragmatismus, den sie zum Erlangen ihres Amts einsetzte, lässt sie nun mathematisch begabte Personen kidnappen, um sie zu einem Rechenverbund, dem Kalkulor, zusammenzuschließen: McMullen erinnert damit an den kaum noch geläufigen Umstand, dass das Wort "Computer" vor der Gleichsetzung mit einer Maschine ursprünglich eine Berufsbezeichnung für Menschen war, die komplizierte Aufgaben zerlegt in einzelne Rechenschritte bearbeiteten. Genau das erledigen die Entführten nun: Als ADDIERER 17 oder FUNKTION 9 ihrer Individualität beraubt, ermöglichen sie es Zavora, die Infrastruktur ihrer Heimat umzukrempeln und sie auf die Entwicklung einer Waffe gegen einen neuerlichen Großen Winter vorzubereiten. Politische Intrigen und Krieg bremsen das Projekt - die junge Bibliothekarin Lemorel Milderellen mit ihrer blutigen Vergangenheit und einer noch blutigeren Zukunft wird dabei für Zarvora zu einer ganz besonderen Herausforderung.

Nicht immer entwickelt sich der ohnehin komplexe Plot in perfekter Balance - allerdings ist man von der unglaublichen Fülle an ungewöhnlichen Ideen derart gefesselt, dass man dies kaum registriert. Der Galeerenzug etwa, in dem die Fahrgäste in ihren Kabinen selbst in die Pedale treten müssen - wer fleißig ist, muss keinen Fahrpreis berappen, sondern bekommt ein Guthaben ausgezahlt. Im Meer tummeln sich intelligente Wale, die allerdings nicht mehr die sanften Esoterik-Lieblinge unserer Tage sind. Und an Land müssen alle mit dem Ruf leben: Ein mysteriöses Phänomen, das in unregelmäßigen Abständen alle Säugetiere über Katzengröße befällt und sie in einem willenlosen Zustand Richtung Süden zieht (welchem Schicksal entgegen, wird dann eher beiläufig erklärt, weil schon längst neue Bedrohungen anstehen). Menschen können sich gegen den Ruf nur schützen, indem sie ständig einen Leibanker tragen: Der ist mit einem Zeitschalter versehen, der regelmäßig neu aufgezogen werden muss. Tut ein Mensch dies nicht, weil sein Gehirn im Zustand des Rufs ausgeschaltet ist, setzt ihn sein Anker an Ort und Stelle sicher fest.

"Souls in the Great Machine" (1999) bietet eine einzigartige Mischung aus Science Fiction (sogar Hard SF), Steampunk und Wildwest und war der erste Teil einer Trilogie - in der Übersetzung ist es leider dabei geblieben. Die gute Nachricht für Anglophobe: Die bisherige Haupthandlung ist mit Ende des Romans abgeschlossen, er kann problemlos als Einzelwerk gelesen werden. - Für das Lesen der englischsprachigen Fortsetzungen sprechen allerdings einige vielversprechende Ansätze gegen Ende der "Seelen": Unter anderem wird kurz zu einer anderen Zivilisation auf dem nordamerikanischen Kontinent umgeblendet. Nachzulesen in "The Miocene Arrow" (2000) und "Eyes of the Calculor" (2001), beide inzwischen auch als Taschenbuch erhältlich. Große Empfehlung!

Brian Keene: "Die Wurmgötter"

Gebundene Ausgabe, 280 Seiten, € 19,50, Otherworld 2007.

Brian Keene scheint auf Weltuntergänge abonniert: In "Das Reich der Siqqusim" marschierten die Untoten auf die Menschheit los, in "Der lange Weg nach Hause" manifestierten sich Phänomene der biblischen Apokalypse - und in "Die Wurmgötter" ("The Conqueror Worms") beginnt es zu regnen. Und es hört nie wieder auf.

Teil 1 des Buchs steigt 41 Tage nach Einsetzen der globalen Niederschläge ein: Teddy Garnett, über 80, liegt irgendwo im ländlichen West Virginia auf seinem Dachboden im Sterben und schildert rückblickend die Ereignisse. Der selbsternannte Chronist ist aber ausdrücklich "kein Schriftsteller", wie er festgehalten haben will (ein versteckter Seitenhieb auf einige von Keenes Autorenkollegen, die ihre Hauptfiguren gerne nah am eigenen Leben ansiedeln). Teddy hat es als einziger aus seinem Kaff mal über dessen Grenzen hinausgeschafft und sieht deshalb großmäulig und zugleich freundlich-abgeklärt auf das nachbarschaftliche Hinterwäldlertum herab. Das bestimmt den Ton der Erzählung: Grauen und Humor halten sich die Waage, wenn Teddy beiläufig das Voranschreiten der globalen Flutkatastrophe schildert. Vor allem die Erlebnisse mit seinem schlicht gestrickten Freund Carl Preston: Zwei alte Knacker gehen auf Erkundungstour - durch eine Welt, die das ansteigende Wasser an den Grenzen schrumpfen lässt, in der Pflanzen, Tiere und schließlich auch Menschen von schimmelartigem Weißem Flaum überzogen werden, und in der aus Erdlöchern immer größere Würmer gekrochen kommen: von Regenwurm- bis zu Graboiden-Größe und schließlich weit darüber hinaus. "Der frühe Wurm fängt den Vogel", heißt es nicht ohne Grund in der Einleitung.

Als Überlebende von auswärts eintreffen, blendet der Roman auf deren Bericht: Kevin, Sarah und einige andere hatten sich im überfluteten Baltimore in einem Hotel verschanzt. Wieder wird auf Vorgeschichte(n) verzichtet - die Katastrophe ist bereits eingetreten und schon im ersten Satz von Teil 2 treibt ein abgetrennter Kopf auf dem Wasser ... Der tägliche Kampf der Gruppe ums Überleben ist dabei nur ein kleiner Ausschnitt eines großen dunklen Panoramas - das machen ihnen die Reiseschilderungen vorbeisegelnder Flüchtlinge klar (während sich Teddy und Carl auf TV-Berichte stützen mussten, solange es noch Fernsehen gab). Und langsam setzt sich von beiden zeitlichen Enden her das gesamte Puzzle zusammen.

Was Brian Keene - neben dem angemessenen Ekel-Faktor seiner Erzählung - auszeichnet, ist wie stets die Reflexion des Geschehenden. Teddy vergleicht den Perspektivenwechsel in der Mitte seiner Chronik mit H.G. Wells' "Krieg der Welten" und die ProtagonistInnen wälzen wie schon in "Der lange Weg nach Hause" die unterschiedlichsten Theorien, was in aller Welt hier nur vorgehen mag. Nicht dass Keene deswegen die alles-erklärende Lösung parat halten würde. Aber gerade das, nämlich dass er erkannt hat, wie logisch und literarisch unbefriedigend jeder deterministische Erklärungsversuch letztlich bleiben muss, hebt ihn über Dean Koontz und dessen - oberflächlich betrachtet ähnlich gearteten - Roman "Todesregen" hinaus. So darf bzw. muss spekuliert und wieder verworfen werden ... und so wird auch Cthulhu höchstselbst zu einem Auftritt kommen - nur in welcher Form, sei hier nicht verraten.

Tobias O. Meißner: "Die Dämonen"

Broschiert, 459 Seiten, € 15,40, Piper 2008.

Zuvörderst: Dies ist weder Dark Fantasy, wie es das Coverbild suggerieren mag, noch sonderlich vereinbar mit Fantasy-Vorstellungen der herkömmlichen Art. Der in Berlin lebende Tobias O. Meißner hat ja schon mehrfach gezeigt, dass er es versteht neue Aspekte ins Genre einzubringen - zuletzt mit seinem Zyklus "Im Zeichen des Mammuts".

"Die Dämonen" bricht die althergebrachte Schwarz-Weiß-Zeichnung auf, indem sie zwei potenziell "Böse" gegeneinander antreten lässt: Seit Äonen kreisen die Dämonen als insektenkleine Quasi-Lebewesen gefangen im Dämonenschlund - bis es zweien, Gäus und Irathindur, gelingt auszubrechen. Draußen im Menschenland Orison können sie sich endlich mit Lebenskraft vollsaugen, merken aber rasch, dass das fast magielose Land nur für einen von ihnen genug Potenzial haben wird. Der Konflikt ist unausweichlich: Sie schlüpfen in die Körper menschlicher MachthaberInnen und stürzen ihre Untertanen in einen Krieg ... wobei - mit einer Seite soll man letztlich wohl doch sympathisieren können - Gäus zunehmend seine menschenfreundliche Ader entdeckt, während Irathindur ein rücksichtsloses Scheusal bleibt.

... soweit der Plot. Ungewohnt ist freilich die Umsetzung: Orison wird auch das neungeteilte Land genannt, weil es sich wie ein aufgeschnittener Kuchen in ebensoviele Baronate gliedert, die durch - sichtbare! - rote Linien voneinander getrennt sind und einen identischen inneren Aufbau aufweisen. Ein Spielbrett für Dämonen, gewissermaßen ... oder als wollte Meißner den Roman von Anfang an onlinegame-kompatibel gestalten. - Eines von vielen Elementen, die der Geschichte eine eigenartig abstrakte Atmosphäre verleihen, wodurch sie in ihren besten Momenten eher an John Crowleys "The Deep" erinnert als an die Vielzahl der "Völkerromane", die in den vergangenen Jahren erschienen sind.

Ein weiteres Element sind Dialoge und Monologe wie im Theater: an guten Stellen Königsdrama (Was für ein absurdes Treiben so ein Krieg doch war! Krieg kam ins Rollen, er fuhr sich im Schlamm fest, er musste neu angetrieben werden, brüllte lauter denn je und fiel dann irgendwann zu einer halbgaren Friedseligkeit in sich zusammen, räsoniert Irathindur), an mehr hingegen eine Klamotte. Und manchmal kippt das Ganze überhaupt in die Persiflage hinüber: Etwa wenn der notgeile Faur Benesand eine "Spanische Unterhose" trägt, um sich für sein vergebliches Begehren der dämonischen Herrscherin zu kasteien, in einem liebeskranken Selbstmordversuch von den Zinnen der Burg auf deren Belagerer springt und dadurch ungewollt einen erfolgreichen Ausfall auslöst. Und für seine selbst zugefügten Unterleibsverletzungen wird er dann sogar noch als vermeintlicher Kriegsheld gefeiert.

Meißner hat schon mehrfach bewiesen, dass er sehr gut mit Sprache umgehen kann - zufällig ist hier also nichts, sondern Produkt einer bewussten Entscheidung; ob diese Entscheidungen immer geglückt sind, steht freilich auf einem anderen Blatt. Wenn ein Faustkampf in allen Einzelheiten im Stil einer Sportreportage beschrieben wird - Lautmalereien wie Klatsch. Krach. inklusive - hat das seinen Reiz, beißt sich aber wiederum mit der ausgesprochen kursorischen Schilderung der Feldzüge. Die Sprache pendelt zwischen schnörkellos und flapsig, manche Passagen erwecken gar den Eindruck, als sollten sie einem Kind erzählt werden. Insgesamt ergibt das eine reichlich heterogene Mischung, weniger ein in sich stimmiges Ganzes.

"Die Dämonen" endet etwas bombastisch mit einem Zitat aus Tolstois "Krieg und Frieden". Anspruch und Wirklichkeit gäbe auch ein schönes Wortpaar ab ... Auf jeden Fall ein Fantasy-Roman der anderen Art!

Philip Josè Farmer: "Die Götter der Flusswelt. Flusswelt-Zyklus 5"

Broschiert, 411 Seiten, € 9,20, Piper 2008.

Zunächst zum Goodie: Wie schon dem vorangegangenen Band 4 ("Das magische Labyrinth") ist auch dem Abschlussroman des "Flusswelt"-Zyklus eine bislang auf Deutsch nicht erschienene Novelle beigefügt. "Den glänzenden Fluss hinauf" ("Up the Bright River", 1993) ist eine lose Fortführung des in Band 4 enthaltenen "Crossing the Dark River" und fokussiert wieder auf die Erlebnisse von Philip Josè Farmers Vorfahr Andrew Paxton Davis, des Wikingers Ivar und der sexuell selbstbestimmten Ann (für Davis die Scheußlichkeit in den Nüstern Gottes ... mit anderen Worten: er steht auf sie, kann sich das aus christlicher Verbiesterung aber nicht eingestehen). Eine fragmentarische Abenteuer-Geschichte, die aber die Entwicklung des "Flusswelt"-Zyklus (und Farmers) in Sachen Moral illustriert.

An dieser Stelle wieder Spoiler-Alarm für alle, die Band 4 noch nicht gelesen haben. Die Expedition Richard Burtons und seiner GefährtInnen ist endlich am Ziel ihrer langen Reise angelangt - zumindest einige davon. Farmers Auswahl der Überlebenden war unvorhersehbar: Prägende Persönlichkeiten wie Samuel Clemens oder Cyrano de Bergerac sind auf der Strecke geblieben, weniger profilierte Charaktere wie die Dichterin Aphra Behn hingegen gehören dazu (vermutlich sollte nicht zuviel Konkurrenz für den notorischen Leitwolf Burton übrig bleiben) . Sie nehmen den verwaisten Turm am Pol der Flusswelt in Besitz, der die gewaltige Wiedererweckungsmaschinerie steuert. Nun sitzen sie selbst an den Hebeln der Macht und spielen Gott: Sie erwecken nach Belieben interessante Personen von den Toten, richten über andere, die auf keinen Fall mehr auf die Menschheit losgelassen werden sollen, oder nutzen die im Computer gespeicherten Aufzeichnungen der künstlichen Seelen bzw. Wathans, um historische Rätsel zu lösen. "In gewisser Hinsicht sind wir Götter", sinniert der SF-Autor Peter Frigate. "Götter in einem Gefängnis", kontert Burton.

... aus gutem Grund: Band 4 endete mit einem Indiz dafür, dass sie im Turm nicht allein sind, was sich nun in Form eines Attentats bewahrheitet. Jemand, der die vorhandene Supertechnik gewitzter einzusetzen versteht als sie, verbirgt sich in einem der 35.793 Räume des 16 Kilometer hohen Turms; und vielleicht ist es ja sogar einer von ihnen selbst, der ein falsches Spiel treibt. Anstatt den neuerlangten Götterstatus genießen zu können, bricht also die totale Paranoia aus, und ein letztes Mal schafft Farmer es, die "Flusswelt"-typische Plot-Mixtur heraufzubeschwören: Die philosophischen Fragen, die das Konzept einer von der Wissenschaft künstlich hergestellten Seele und die unfreiwillige Teilnahme der Menschheit am größten Experiment aller Zeiten mit sich bringen; ein Agatha Christie-artiges Katz- und Maus-Spiel; historische Reminiszenzen und ein wüstes Hauen und Stechen. Und zum Abschluss des Zyklus nutzt Farmer endlich auch das Potenzial, das in Alice Hargreaves, dem historischen Vorbild für Lewis Carrolls "Alice im Wunderland", angelegt ist: in der surrealen Form der infernalischsten Tee-Party aller Zeiten.

Das war's also mit "Flusswelt". Ein abschließender Lese-Tipp noch: Schon lange vor seinem Mammut- und Meisterwerk befasste sich Farmer mit dem Konzept einer künstlich erzeugten Seele. "Inside Outside" (1964 geschrieben, 1973 als "Die synthetische Seele" bei Heyne erschienen) ist im Inneren einer bizarren Hohlwelt angesiedelt und dreht sich um die Frage, was mit Seelen geschieht, bevor sie mit einem frisch gezeugten Körper vereint werden. Kein offizielles Prequel zur "Flusswelt", aber durchaus damit vereinbar. Außerdem ist es eines von Farmers aberwitzigsten, existenzialistischsten und ganz einfach großartigsten Werken.

Karl-Heinz Witzko: "König der Kobolde"

Broschiert, 476 Seiten, € 12,40, Piper 2008.

Die Marx Brothers der Fantasy sind zurück! Kobold Brams und seine Gefährten Riette (die angesichts ihrer sorgsam einstudierten und explosiv geäußerten Verbalinjurien eigentlich Tourette heißen sollte), Hutzel und Rempel Stilz sorgen wie schon im Vorläuferband "Die Kobolde" für anarchische Aktionen und sinnbetäubende Dialoge der surrealen Art.

... genau genommen ist Brams zu Beginn noch mit einem anderen Team auf Wechselbalg-Mission unterwegs. Gezwungermaßen wird er sich jedoch wieder mit seiner alten Crew zusammenraufen, denn die Neuen werden - ebenso wie erhebliche Teile des Koboldlands-zu-Luft-und-Wasser - plattgemacht, als dessen alter König zurückkehrt: Mit Karacho, schlechter Laune und einem Gefolge von Riesen und anderen finsteren Gesellen. Der vermeintliche Gute König der Koboldlegenden, für den sich der Drache Tyraffnir ausgibt, hat mit Brams wegen der Ereignisse in Band 1 nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Oder besser gleich Brams selbst. - Und der muss es als frischgebackener Widerstandskämpfer über sich ergehen lassen, gefangen genommen und abwechselnd kopfüber und kopfunter aufgehängt zu werden, um den Punktestand beim Würfelspiel anzuzeigen, oder unter eine Tischplatte geklemmt zu werden, um ein abgebrochenes Bein zu ersetzen: ein übliches Revolutionärsschicksal eben.

Auch "König der Kobolde" wimmelt wieder vor den von Witzko so geliebten Schüttelreimen, Wortverdrehungen und sonstigem sprachlichem Dada. Die sind manchmal wirklich witzig, können aber auch - wenn weniger gelungen, Witzko ist kein Ernst Jandl ... - ganz schön an den Nerven zerren. Ebenso das kindliche Wording (etwa der Koboldfluch Kackpuh! oder die auf Dauer mühsamen Namensverdrehungen, mit denen der arme Hutzel eingedeckt wird). Wenn die Kobolde unter sich bleiben, wird das ein wenig too much - Begegnungen mit den BewohnerInnen anderer Welten wirken da wie Atempausen ... und sind durch das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen ohnehin komischer: Etwa wenn Brams & Co gänzlich ungeplant eine holde Jungfer nach der anderen vor einem Paar von Menschenfresser-Brüdern retten. Insgesamt: ein harmloser Spaß.

Richard A. Clarke: "Breakpoint"

Broschiert, 318 Seiten, € 9,20, Goldmann 2008.

Jetzt auch als Taschenbuch erhältlich: Der zweite Roman des Autors, dem vor allem wegen seiner Vergangenheit Publicity garantiert ist. Richard A. Clarke war ab der Clinton-Ära "Chief Counter-Terrorism Adviser" der US-Regierung, bis er nach zwei Jahren Bush alle Ämter zurücklegte. Mit Bush-kritischen Aussagen sparte er in der Folge nicht, und auch in "Breakpoint" lassen sich die erwarteten Seitenhiebe finden: Etwa wenn vom Herdentrieb die Rede ist, mit dem sich alle US-Verantwortlichen auf den Irak stürzten, nachdem der erst einmal zum Feindbild konstruiert worden war. Oder wenn ein wissenschaftsbezogenes Bedrohungsszenario nicht adäquat behandelt werden kann, weil die avancierteren ForscherInnen von der reaktionären christlichen Rechten in den Untergrund gedrängt wurden und jetzt nicht einmal mehr die Geheimdienste wissen, was da so in versteckten Laboratorien zusammen gebastelt wird. - Aber das sind Gimmicks. "Breakpoint" ist ja in erster Linie ein Roman, und sollte daher auch nach entsprechenden Kriterien behandelt werden.

Im Stil einer im Jahr 2012 angesiedelten Chronologie schildert Clarke die Folgen einer anfangs noch unblutigen Anschlagsserie auf die Routerstationen der transatlantischen und -pazifischen Internetverbindungen, wodurch die USA (durchaus symbolisch) vom Rest der Welt getrennt werden. Später werden Forschungsinstitute gesprengt, Satelliten ausgeschaltet und zwangsläufig schießen die Spekulationen, wer es da auf die HighTech-Ressourcen der USA abgesehen haben könnte, ins Kraut. Selbst eine Allianz aus dem neuen Erzfeind China, der Russen-Mafia und islamistischen Freelancer-Terroristen wird für möglich gehalten. Es obliegt dem Ermittler-Duo Susan Connor vom (in dieser Form fiktiven) Meta-Geheimdienst Intelligence Analysis Center und Detective Jimmy Foley vom New Yorker Police Department, Licht ins Dunkel zu bringen und einen neuerlichen Herdentrieb in die falsche Richtung zu verhindern.

Eingebettet ist die Handlung in eine technologische Umbruchphase: Clarke hat offenbar - Texthinweis auf Raymond Kurzweil inklusive - vom Konzept der Technologischen Singularität gehört und postuliert das unmittelbare Bevorstehen einer solchen durch neue info-technische und medizinische Errungenschaften (Globegrid, Living Software, vollständiges Gehirn-Mapping und und und). Das klingt denn doch etwas überhastet, aber Clarke hat ein Faible für überhöhte Geschwindigkeit: Die von Hackern auf neue Bahnen gelenkten US-Satelliten werden nach 999 Tagen aus dem Sonnensystem verschwunden sein - NASA und ESA wären begeistert, wenn's so schnell ginge. Details wie dieses sägen ebenso wie die holzgeschnitzten Charaktere (Foley, der unkonventionelle irische Bulle, der auf der Harley zur Teambesprechung vorfährt) an der Glaubwürdigkeit. Und dass Clarke aus mehreren Sprachrohren verlautbaren lässt, das China nichts Eigenständiges erfinden, sondern nur die Errungenschaften anderer kopieren könne, klingt für einen Polit-Experten ebenso undifferenziert wie die Darstellung der USA als weitgehend unschuldiges Opferland - zumindest auf der Bühne der internationalen Politik.

"Breakpoint" gibt in Summe eine zumindest spannende Raubersg'schicht mit diversen logischen und schriftstellerischen Schwächen ab, die sich für eine TV-Verfilmung anbieten würde. Oder bei höherem Budget auch für ein Bruce Willis-Vehikel. Die am Cover zitierte "Vanity Fair"-Bewertung "Nur ein Experte wie er schafft es, den wahren Terror zu beschreiben", die ist dann doch eher - um ein in "Breakpoint" häufig verwendetes Wort zu zitieren - zum Schmunzeln.

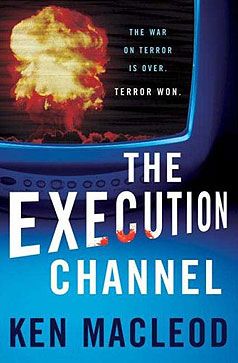

Ken MacLeod: "The Execution Channel"

Broschiert, 288 Seiten, Tor Books 2008.

Ein ähnliches Grundszenario wie im vorangegangenen Buch - eskalierender Terror bei ungeklärter Urheberschaft - in ganz anderer Umsetzung bietet der aktuelle, noch nicht übersetzte, Roman Ken MacLeods. Und der Schotte hat ja schon mehrfach bewiesen, dass er ein Näschen für die absurden Aspekte unserer grellen Gegenwart hat - jüngst wieder in seiner Kurzgeschichte "Jesus Christ, Reanimator" über den wiedergekehrten Erlöser, der im politisch-religiösen Wahn versinkt.

Dreh- und Angelpunkt der Erzählung ist ein (möglicherweise nuklearer) Anschlag auf einen Luftwaffenstützpunkt in Schottland. Doch ist dies nur der jüngste Punkt einer Entwicklung, die schon lange zuvor eingesetzt hat: Before 9/11. Before the bombing. Before the Iraq war. Before 7/7. Before the Iran war. Before the nukes. Before the flu. Before the Straits. Before ... and so you could go on, right up to now: 5/5, the first nuke on Britain. Yet another date that changed everything. In der Folge werden Raffinerien, Treibstofflager und Autobahnüberführungen gesprengt. "Britain Under Attack" tönt es in scheußlich wohlvertrauter Formulierung durch die Medien ...

Doch wer steckt dahinter: Al Kaida? Schottische Nationalisten? Frankreich, das zunehmend einen Gegenpol zur britisch-US-amerikanischen Kampfgemeinschaft bildet? Oder gar die USA selbst, die Großbritannien destabilisieren wollen, um es endlich komplett zu übernehmen? Durch die wachsende Hysterie arbeiten sich die ProtagonistInnen mit gänzlich unterschiedlichen Motivationen ihren jeweiligen Zielen entgegen: James Travis, ein von seinem Land enttäuschter IT-Arbeiter, der sich erstaunliche Survivalfähigkeiten angeeignet hat. Seine Tochter Roisin, die von ihrem Friedens-Camp aus den Anschlag miterlebt hat und nun im Namen des Terrorism Act von der staatlichen Überwachungsmaschinerie gejagt wird. MI5-Ermittlerin Maxine Smith und der gewitzte Blogger Mark Dark, der von seinem Keller in den sicheren USA aus die im Netz kursierenden Verschwörungstheorien auf ihren Wahrheitsgehalt abklopft. - Im völligen Gegensatz zum Team Bob Cartwrights, die als Freelancer im Auftrag der Homeland Security gezielte Online-Desinformation betreiben.

... aus all diesen Charakteren setzt sich ein dystopisches Panorama der nahen Zukunft im Stil John Brunners zusammen. Versiegender Golfstrom und Grippe-Pandemien machen, am Rande erwähnt, das hässliche Bild komplett, das Generalthema lautet aber: The War on Truth. Da passt es hervorragend ins Bild, dass die Forschungssonden vom Rande des Sonnensystems so seltsame Daten liefern, dass immer mehr Menschen glauben, das Universum sei nur eine Simulation. Authentisch, wenn auch mysteriös, ist nur der Execution Channel: Ein TV-Kanal, dessen unbekannte Betreiber rund um die Uhr Hinrichtungen aus aller Welt zeigen. Niemand kennt ihr Motiv - die ZuschauerInnen jedenfalls nutzen den Kanal als Projektionsfläche für ihre persönlichen Rachefantasien und malen sich ihre Wunschtodeskandidaten aus ...

MacLeod versteht es durch überspitzte Darstellung viel besser als Richard A. Clarke, sich dem wahren Wesen von Paranoia und Gewaltbereitschaft anzunähern. Und er beweist auf vielfältige Weise Sinn für schwarzen Humor: Etwa wenn der öffentliche Verdacht von "asiatischen" Terroristen auf Frankreich umschwenkt und die pogromwillige Bevölkerung die Orientierung verliert: Ein paar aus dem Mob wenden sich von der allgemeinen Verwüstung der Immigranten-Cornershops ab, um nun bei Plaisir du Chocolat die Scheiben einzuschlagen ... aber mit dem Herzen sind sie da irgendwie nicht mehr so ganz bei der Sache. - Viel stärker aber die Auswirkungen von MacLeods Spieltrieb auf die Handlungsstruktur selbst: So merkt man nach 100 Seiten plötzlich, dass man sich die ganze Zeit über im völlig falschen Genre wähnte (mehr zu verraten wäre ein Spoiler). Und die letztliche Auflösung der angesammelten Rätsel fällt dann derart aberwitzig aus, dass sie nicht nur die gewagtesten Verschwörungstheorien überflügelt, sondern womöglich auch den einen oder anderen Leser vergrätzt. Tipp: Locker nehmen. Außerdem liefert "The Execution Channel" - wenn auch ungeplant, da zwischen den Büchern kein Zusammenhang besteht - eine originelle Antwort auf Clarkes zuvor erwähntes China-Klischee.

Robin Hobb: "Im Bann der Magie" ("Nevare" 2)

Gebundene Ausgabe, 832 Seiten, € 26,70, Klett-Cotta 2008.

Ein Buch, das nie aufhört, für eine Geschichte, die nie anfängt. Teil 1 der "Nevare"-Trilogie von Margaret Lindholm Ogden alias Robin Hobb hatte so einige Längen (zur Nachlese hier) - umso interessanter also zu sehen, ob die Geschichte um den Soldatensohn Nevare nun in die Gänge kommt. "Die Schamanenbrücke" hatte damit geendet, dass an der Kavalla-Akademie, an der Kadett Nevare ausgebildet wurde, die Fleckseuche aus dem Osten des Landes Einzug hielt. Die biologische Attacke konnte niedergerungen werden, doch forderte sie zahlreiche Opfer. Und während die überlebenden Infizierten von der Seuche bis aufs Skelett abgemagert wurden, setzt Nevare nach seiner Heilung eine mysteriöse Speckschwarte an. Was sich nebenbei als symbolisch für den ganzen Roman herausstellen wird ...

Der Inhalt von "Im Bann der Magie" ("Forest Mage") ist rasch erzählt: Nevare wird wegen seiner zunehmenden Fettleibigkeit von der Akademie ausgemustert, besucht seine Familie und zieht schließlich nach Osten in die schäbige Garnisonsstadt Gettys weiter, wo er sich mit mäßig verantwortungsvollen Arbeiten verdingt. Und hier gerät er auch in einen wachsenden Loyalitätskonflikt gegenüber seinem Heimatland Gernien und den wilden Fleck, welche ihn einst verflucht und den Keim einer zweiten, magisch begabten, Persönlichkeit in ihm verankert haben. Dies erstreckt sich nun - bei engem Drucksatz - auf über 800 Seiten (und ist dabei immer noch nur der Mittelteil einer Trilogie). Auf vergleichbarer Distanz wäre man von Bilbos Geburtstagsfest bis zur Entmachtung Sarumans gelangt oder hätte dreimal "Das letzte Einhorn" von vorne bis hinten gelesen - und wie unendlich viel mehr hätte man dabei erlebt!

Gediegen wie ein Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts flaniert "Forest Mage" dahin - Nevare liest Briefe seiner Verwandtschaft (und erfährt dabei unter anderem, dass seine Cousine eine Steppdecke geschenkt bekommen hat) oder stellt "zu seinem Schrecken" fest, dass seine Schwester beim Familiendinner den Fischgang weggelassen hat. Kurz gesagt: In jener Zeit passierte nur wenig Erwähnenswertes. Erwähnt wird es dennoch, und zwar en detail und oft genug leider in wiederholter Ausgabe. Streitgespräch zwischen Nevare und seinem Vater, der nicht glauben will, dass die Fettleibigkeit seines Sohns an einem magischen Fluch liegt, gibt es nicht eines, sondern drei, vier, ... warum nur? Für die Übersetzung ließ sich da nichts mehr machen, das Buch ist, wie es ist. Aber dass Hobbs Originalverlag HarperCollins ihr nicht großdimensionierte Streichungen unnötiger Redundanzen abverlangt hat, nimmt schon Wunder. Und wenn mit ermüdender Konstanz buchstäblich über hunderte Seiten hinweg beschrieben wird, wie Nevare abwechselnd quälenden Hunger verspürt, etwas isst und sich wehleidig fürs Dickerwerden schämt, ist man - obwohl man's als Leser besser weiß - langsam geneigt sich der Meinung des Vaters anzuschließen: Nevare frisst einfach zuviel. Hobb tut ihrem Protagonisten mit dem endlosen Reigen von Speisekarten-Passagen keinen Gefallen; und auch nicht mit - Fluch der Ich-Perspektive - Befindlichkeiten, Befindlichkeiten, Befindlichkeiten. Zumal denen eines selbstgerechten Teenagers, der am laufenden Meter Anlässe findet sich über etwas zu empören. Sympathisch wird einem Nevare nie.

Kommen wir zu den Positiva der "Nevare"-Welt, deren größtes ihr Realismus ist: Hobb schildert glaubwürdig die sozialen Auswirkungen, die das kolonialistische Bestreben einer prämodernen Gesellschaft wie dem gernischen Reich mit sich bringt: Die zur Sesshaftigkeit gezwungenen einstigen Nomaden im Osten des Reichs verelenden, die jenseits der Grenze lebenden Fleck müssen sich gegen ein Straßenprojekt wehren, mit dem neues Land erschlossen werden soll und dem ihre Heiligen Bäume zum Opfer fallen würden. - Bemerkenswert auch, welch (blut-)roter Faden sich durch die Handlung zieht: Nevare, dem Unglücksboten ohne eigenes Zutun, folgen die Katastrophen auf seinem Weg: Erst die Seuche an der Akademie, dann die Zerstörung eines magischen Monuments, der Tanzenden Spindel, später der gewaltsame Tod von Nevares einstigem Lehrer und die Infektion seiner Familie mit der Fleckseuche: Wohin er auch kommt, scheinen ihm Tod und Zerstörung zu folgen, ohne dass Nevare dabei je eine aktive Rolle spielen würde. Für einige Zeit erweckt diese Ereignisfolge den Eindruck einer geschickt gewählten indirekten Erzählweise - später verläuft aber auch diese Spur im Sande der Redundanzen und Nebensächlichkeiten.

Robin Hobb ist mit "Nevare" offensichtlich ein Projekt, an dem sich schon viele AutorInnen versucht haben, angegangen: den großen Roman. Sie hat einen langen geschrieben.

Theodore Sturgeon: "Lichte Augenblicke" und "Die Goldene Helix"

Broschiert, 231 bzw. 223 Seiten, jeweils € 15,40, Shayol 2003/05.

Für einen versöhnlicheren Ausklang dieser Rundschau sei hier ein Klassiker empfohlen: Theodore Sturgeon, als Zeitgenosse von Alfred Bester und Cordwainer Smith Vertreter eines ersten "Goldenen Zeitalters" der Science Fiction. Und mit den Genannten teilt er nicht nur ein hohes stilistisches Vermögen ... sondern auch das Schicksal, dass in den vergangenen Jahren kaum eines seiner Werke auf Deutsch wiederveröffentlicht worden ist. Der kleine Berliner Shayol-Verlag ist hier in die Bresche gesprungen und hat unter dem Titel "Die besten Erzählungen von Theodore Sturgeon" eine zweibändige Kurzgeschichtensammlung herausgebracht, die Publikationen aus dem Zeitraum von 1947 bis 1970 umfasst. Der Schwerpunkt von "Lichte Augenblicke" (I) und "Die Goldene Helix" (II) liegt auf Sturgeons wichtigster Schaffensphase, den 50er Jahren.

Darin finden sich brillant konstruierte Erzählungen wie "Der Mann, dem das Meer abhanden kam" (II): Die komplett in der Möglichkeitsform geschriebene Geschichte eines Mannes, der sich - zur Hälfte im Sand eingegraben - in einem Schockzustand befindet. Langsam setzt sich aus Fragmenten seine Erinnerung daran zusammen, in welcher Situation er sich wirklich befindet - atemberaubend! Oder "Biancas Hände" (II) über den jungen Ran, der sich in die Hände der Titelfigur verliebt: Ihre Hände wollten sie nicht füttern - sie waren reizende Aristokraten, wunderschöne Parasiten, die in ihrer Tierhaftigkeit von dem schwerfälligen, gedrungenen Körper abhingen, der sie umhertrug, und dem sie nichts zurückgaben. Poetische Sinnlichkeit und eine latent unheimliche Atmosphäre halten sich darin ebenso die Waage wie in der Erzählung "Lichte Augenblicke" (I), in der der geistig zurückgebliebene Protagonist eine verletzte Frau nicht ins Krankenhaus bringt, sondern sie zur Pflege in seine Wohnung schleppt. Noch dunkler ist "Denkweise" (II) ausgefallen, das der Voodoo-Thematik einen originellen und zugleich grimmigen Twist verleiht.

Es sind auch pure Horror-Stories enthalten wie "Killdozer" (I) über eine von einem fremden Wesen besessene Planierraupe oder "Es" (II) über das Monster aus dem Wald: Das mögen Klassiker ihres Genres sein, mit den SF-Geschichten können sie aber nicht mithalten. Die Faschismus-Parabel "Herr Costello, Held" (II) vom Unruhestifter, der Misstrauen sät und damit einen ganzen Planeten umkrempelt, besticht nicht zuletzt durch ihren unerwarteten Lösungsvorschlag am Ende. "Donner und Rosen" (I) beschreibt melancholisch die letzten Tage auf einem abgelegenen Army-Stützpunkt nach dem Atomschlag: Die Gedanken der Eingesperrten kreisen darum, welche sinnliche Wahrnehmung sie nun zum letzten Mal erlebt haben könnten, und eine verstrahlte Sängerin verkündet die Botschaft, auf den Gegenschlag zu verzichten - beides verbindet sich zu einem Plädoyer für die Bedeutung des Lebens an sich. In "Die Fähigkeiten Xanadus" (II) trifft der Abgesandte einer streng disziplinierten Gesellschaft mit Expansionsgelüsten auf die egalitäre Kultur eines anderen Planeten, die sich als so sanft wie Wasser erweist. Aber auch als so unaufhaltsam. Und "Das [Fringding], das [Frangding] und Boff" (I) erweckt nur kurzfristig den Eindruck einer absurd-komischen Erzählung, ehe sie in der Schilderung eines außerirdischen Experiments mit dem sozialen Gleichgewichtssinn wieder zu einer wunderschön menschlichen Grundaussage findet.

Alle Geschichten wurden neu übersetzt, überdies sind eine umfassende Bibliografie Sturgeons (II) und - schade, dass diese Kultur bei aktuellen Publikationen nicht mehr gepflegt wird! - zwei Vorwörter von prominenten Autorenkollegen enthalten, nämlich von Ray Bradbury (II) und - viel interessanter - Samuel R. Delany (I). Letzteres enthält unter anderem die Empfehlung viel zu lesen, um nicht einer Atrophie der Aufnahmefähigkeit zu erliegen - na, wenn das kein befolgenswertes Motto ist!

Die nächste Rundschau wird von einem Touch Magic Realism gestreift - außerdem geht es hinab zu Dantes Inferno und hinauf in ein Universum, das seinen Source Code ändert. (Josefson)