Arthur C. Clarke & Frederik Pohl: "Das letzte Theorem"

Broschiert, 495 Seiten, € 10,30, Heyne 2009.

Mehr Hard SF wird gewünscht? Aber bitte doch. Und welche Wissenschaft könnte schon härter sein als die Mathematik? Im Spätherbst seiner schriftstellerischen Karriere veröffentlichte Arthur C. Clarke fast ausschließlich Gemeinschaftswerke mit anderen Autoren - bessere (etwa mit Stephen Baxter) und weniger berauschende (so mit Gentry Lee). Für "Das letzte Theorem" ("The Last Theorem") arbeitete er erstmals mit einem anderen großen Vertreter seiner Generation zusammen: dem vor kurzem 90 gewordenen Frederik Pohl. Das 2008 posthum herausgegebene Buch wird im Einband als Roman, der all seine Ideen noch einmal bündeln und dazu eine großartige Geschichte erzählen sollte, angekündigt. Vorneweg: An der Großartigkeit der Geschichte müssen - bedingt vor allem durch die Art ihrer Entstehung - einige Abstriche gemacht werden. Dem ersten Anspruch, gleichsam eine Art Vermächtnis darzustellen, wird der Roman jedoch durchaus gerecht - seine Aufnahme hängt daher stark davon ab, wie gutwillig man an ihn herangeht. Und nicht zuletzt: wie nostalgisch.

Im Mittelpunkt steht Ranjit Subramanian, ein auf Clarkes geliebtem Sri Lanka geborener Tamile, der auf dem College sein Interesse für Mathematik und Astronomie entdeckt. Ranjit wird als liebenswerter, etwas naiver Mensch geschildert, der das konfliktäre Weltgeschehen jenseits der Wissenschaft konsequent ausblendet. "Man könnte glatt den Mut verlieren" ist sein einziger Kommentar zum negativen Tenor der Nachrichtensendungen, und im privaten Bereich reagiert er auf Überraschungen stets mit einem schlichten "Huh!": Sei es, als sein Vater, ein Hindu-Priester, ihm den Umgang mit seinem singhalesischen Freund Gamini verbieten will - sei es Jahrzehnte später, als seine eigene Tochter zu den TeilnehmerInnen der ersten Mond-Olympiade gehört und er staunend feststellt, dass auch Sri Lanka eine Nationalhymne hat. Seine Naivität verschlägt ihn zwischendurch auch auf ein Schiff moderner Piraten ... und in der Folge in ein Gefangenenlager für "Terroristen", in dem er zwei Jahre seines Lebens Verhören und Waterboarding ausgesetzt wird. Doch geht diese Zeit, ohnehin nur kursorisch geschildert, nahezu spurlos an ihm vorbei. Und nichts beschreibt Ranjits Charakter besser als der Umstand, dass er sofort nach seiner Befreiung nichts anderes als einen Computer verlangt, um eine mathematische Glanzleistung, die ihm in der Gefangenschaft gelang, endlich niederschreiben zu können, ehe er sie wieder vergisst: Er hat den über Jahrhunderte hinweg gesuchten Beweis für Fermats Letzten Satz gefunden (daher auch der Romantitel) - und zwar einen wesentlich eleganteren und vor allem verständlicheren als den, den Andrew Wiles in den 90ern tatsächlich fand. Ranjit avanciert damit zum Weltstar und der Roman wird sich in der Folge um Ranjits Leben zwischen Berühmtheit und Familie drehen.

... soweit Frederik Pohl - auf der zweiten Ebene wechseln wir hinaus in die Milchstraße und zu Arthur C. Clarkes Beitrag: Argwöhnisch betrachtet eine als Große Galaktiker bezeichnete nicht-baryonische Spezies (eine Idee, die möglicherweise von Clarkes zeitweiligem Co-Autor Stephen Baxter inspiriert wurde) die technische Entwicklung der Menschheit. Nach der Maxime "Die Harmlosen muss man beschützen. Die Gefährlichen isolieren. Die Bösartigen werden vernichtet - nachdem man Kopien von ihnen an einem sicheren Ort gelagert hat." schicken sie einige ihrer Klientenrassen zur Sterilisierung der Erde aus. Diese werden ähnlich vage als die Neungliedrigen oder die Maschinenbewohner beschrieben - insgesamt trägt dieser Handlungsstrang leicht märchenhafte Züge. Im Klappentext erscheint er übrigens logischer als in der eigentlichen Ausführung: Da ist nämlich die Rede davon, dass eine neuartige Waffe die Angriffsreaktion der Aliens auslöst, ein als Stiller Donner bezeichneter superstarker Elektromagnetischer Impuls, mit dem die irdischen Großmächte gegen "Schurkenstaaten" vorgehen (was Ranjits Frau Myra den genialen Vergleich zwischen ebendiesen drei Großmächten - USA, Russland und China - und Orwells Machtblöcken Ozeanien, Eurasien und Ostasien ziehen lässt). Im Roman selbst weisen die zwischen die Ranjit-Kapitel eingestreuten Alien-Abschnitte hingegen zahlreiche Widersprüche auf. Man merkt deutlich, dass Pohl seine liebe Not hatte, die teils skizzenhaften Passagen, die Clarke ihm zuschickte, mit seinem Romangerüst zu verschmelzen. Dass die Alien-Invasion einen eher unerwarteten Verlauf nimmt, hat dann aber sehr wohl seinen Reiz.

Aber kommen wir zu den Pluspunkten: Jeder der beiden Autoren hat ein Vorwort geschrieben, Pohl bekennt in seinem seine Liebe zur Mathematik. Tatsächlich enthält der Roman zahlreiche Anekdoten und Denksportaufgaben aus der bunten Welt der Zahlen, Ranjits Studium ermöglicht überdies das Einbauen bekannter und weniger bekannter Begebenheiten aus der Mathematik- und Astronomiegeschichte. Und anders als bei Frank Schätzing hat man hier auch nie das Gefühl, dass der Autor vor dem Schreiben monatelang Fakten büffeln musste, um sie dann zu exzerpieren. Es kommt von Herzen.

Und was Clarke anbelangt, bietet der Roman ein wehmütiges letztes Wiedersehen mit einer Reihe von Stationen seines Lebenswegs. Angefangen bei Clarkes Wahlheimat Sri Lanka, das in "Das letzte Theorem" wie schon im wundervollen Roman "The Fountains of Paradise" zum Standort eines Weltraumfahrstuhls wird und das hochtechnologische Motiv überaus harmonisch mit dem realen Leben abseits der gängigen Zentren verbindet. Der Plot von zivilisatorisch avancierten Alien-Gemeinschaften, die auf der Erde eingreifen, taucht schon in Clarkes frühen Werken wie "Childhood's End" ("Die letzte Generation") oder der Kurzgeschichte "Rescue Party" und danach immer wieder auf. Und die Idee, den Radar-Strahl, den Clarke einst als Techniker der Royal Air Force (angeblich zumindest) auf den Mond richtete, in die Romanhandlung einzubauen, ist die poetischste Würdigung, die man sich vorstellen kann ... nicht mal geschmälert dadurch, dass Clarke dadurch unwissentlich beinahe den Weltuntergang auslöste. - Und so hat "Das letzte Theorem" trotz seiner Schwächen im Handlungsaufbau tatsächlich Vermächtnis-Charakter - nicht zuletzt deshalb, weil der Roman vor allem eines ist: eine glühende Liebeserklärung an die Wissenschaft.

Robert Silverberg (Hrsg.): "Legenden. Das Geheimnis von Otherland"

Broschiert, 461 Seiten, € 10,30, Piper 2009.

Fans von Tad Williams' "Otherland"-Tetralogie mussten am Ende der monumentalen Saga einen Wermutstropfen hinnehmen: Orlando Gardiner, muskelstrotzender Heroe in den Simwelten des virtuellen Otherland-Netzwerks, doch in Wahrheit ein an Progerie leidender Teenager und Computerspieler (und mithin wohl für viele LeserInnen die zentrale Identifikationsfigur), gehörte zwar zu den Überlebenden der Geschehnisse ... aber eben nicht so ganz. Orlandos Körper in der realen Welt erlag letztlich der Krankheit, doch sein Geist blieb in einer virtuellen Entsprechung von Tolkiens Mittelerde zurück. 2004 schrieb Williams unter dem Titel "The Happiest Dead Boy in the World" einen Nachtrag, den Genre-Veteran Robert Silverberg in seiner "Legends"-Anthologienreihe veröffentlichte. In leicht veränderter Zusammenstellung sind beim Piper-Verlag inzwischen zwei "Legenden"-Bände herausgekommen, dieser hier umfasst neben "Der glücklichste tote Junge der Welt" fünf weitere Novellen aus bekannten Fantasy- bzw SF-Reihen. Zur Orientierung ist jeder Geschichte übrigens ein kurzer Abriss der betreffenden Welt nebst Bibliografie vorangestellt.

Als der verschämte Halbgott des Systems beschränkt Orlando Gardiner sich nicht darauf heldisch in Elronds Haus herumzusitzen, sondern reist zur Behebung etwaiger Codefehler durch die diversen Virtualitäten, die skrupellose Superreiche einst zum Otherland-Netzwerk verknüpften: Von Oz über das alte Ägypten bis hin zur völlig bizarren Cartoonwelt-Küche ist nahezu alles vorhanden, was Geschichte und Populärkultur jemals hervorgebracht haben. Doch so richtig erfüllen kann Orlando sein Weltenläufertum nicht mehr - noch schlimmer allerdings sind für ihn die beklommenen Begegnungen mit Menschen der Außenwelt: Den Pflichtbesuch bei seinen Eltern würde er am liebsten per Bildschirm absolvieren und sich so in der Illusion wiegen, er führe einfach ein Ferngespräch. Stattdessen schenkt ihm sein Vater einen klobigen Roboter-Körper, in den er sein Bewusstsein downloaden kann, um so in der realen Welt zu agieren - was ihn jedoch viel eher einschränkt als befreit. Und sein alter Onlinegame-Freund Sam, der sich im Verlauf der Tetralogie als das Mädchen Salome entpuppte, wächst allmählich zur Frau heran. Was Sam zur bohrenden Frage führt, ob auch er jemals die Chance haben wird erwachsen zu werden: Vielleicht werde ich mich niemals wirklich verändern. Ich werde wie einer der Sims sein - der Sim eines vierzehnjährigen Jungen. Für alle Zeit. Doch mitten in seine Grübeleien platzt eine Simfrau, die etwas völlig Unmögliches behauptet: nämlich von Orlando schwanger zu sein. Letztlich ist das Otherland also doch nicht ewigem Stillstand verfallen, und das Leben bahnt sich auch hier mit Überraschungen seinen Weg. - "Der glücklichste tote Junge der Welt" ist ein ebenso wehmütiges wie humorvolles Nachwort zu Williams' großer Saga - einfach schön.

Die Genres Science Fiction und Fantasy auf dieselbe Art zu verknüpfen wie "Otherland", daran war vor 40 Jahren noch nicht zu denken, als die Amerikanerin Anne McCaffrey ihren "Drachenreiter von Pern"-Zyklus zu schreiben begann. Sie wählte einen fernen Planeten als Schauplatz, auf dem menschliche KolonistInnen eine feudale Gesellschaft gründen und sich einer xenobiologischen Bedrohung gegenüber sehen: Tödliche Sporen von einem benachbarten Irrläufer-Planeten verwüsten Pern in unregelmäßigen Abständen. Als symbiotische Kampfgefährten haben sich die Menschen wehrhafte einheimische Reptilien gewählt, die durch Genmanipulation zu intelligenten Drachen herangezüchtet wurden. Auf diesen springen die Drachenreiter durch Raum und Zeit - eine davon ist Moreta, die auf medizinischer Mission Impfstoffe verteilt und völlig erschöpft im interdimensionalen Dazwischen strandet, wo sie einem Standesgenossen aus einem früheren Zeitalter begegnet. Die "Pern"-Saga überspannt mehrere Jahrtausende - die Novelle "Jenseits des Dazwischen" wird zu McCaffreys Version vom "Treffen der Generationen".

Nach Raum und Virtualität bietet die Zeit schließlich die dritte Strategie für ein Genre-Crossover: So geschehen bei Terry Brooks, dessen High Fantasy-Welt "Shannara" auf den Trümmern der unseren (beinahe der unseren zumindest) errichtet wurde, nachdem diese in einer Apokalypse verging. In den vergangenen Jahren widmete sich Brooks im "Genesis of Shannara"-Zyklus speziell dieser Entstehungsgeschichte, die Novelle "Unbeugsam" allerdings knüpft an die Anfänge an. Vor vielen Jahren beschrieb Brooks, wie das schwarzmagische Buch Ildatch zerstört wurde - nun müssen wir erfahren, dass dabei eine Seite übersehen wurde ... viel besser könnte man den Nachreichungscharakter der Novelle kaum zusammenfassen. Also noch 'ne kurze Queste mit eingebauter Selbstfindung des Helden Jair Ohmsford - für "Shannara"-Fans vielleicht eine nette Ergänzung, ansonsten wenig bemerkenswert. - Ähnliches gilt für die Heldengeschichte "Der Bote", womit Raymond E. Feist seinen umfangreichen "Midkemia"-Zyklus um eine winterliche Episode aus dem Spaltkrieg ergänzt. Bei geänderten Namen könnte diese aus jedem beliebigen anderen Krieg der Fantasy oder der Historie stammen. - Auch ohne Kenntnis der durchaus komplexen "Rhapsody"-Saga von Elizabeth Haydon wirkt hingegen "An der Schwelle", und das vor allem durch seine melancholische Atmosphäre. Eine gewaltige Naturkatastrophe wird die Insel Serendair zerstören; längst wurde sie evakuiert, und Haydon schilderte im Verlauf ihrer sechsteiligen Saga, was aus den Flüchtlingen geworden ist. "An der Schwelle" nun ist kein mühsam angeflanschter Zusatz wie bei Brooks, sondern eine tatsächliche Ergänzung, denn die Geschichte dreht sich um diejenigen, die zurückbleiben mussten: Entweder weil sie das letzte Schiff verpassten oder weil sie - so das kleine Grüppchen der Hauptfiguren - den Befehl erhielten einen Rest an Ordnung aufrechtzuerhalten. Die "Rhapsody"-Historie lässt keinen Zweifel daran, wie das Ende aussehen wird, und dennoch geben die ProtagonistInnen niemals auf: Es ist eine Geschichte über Schicksal, Pflichterfüllung und die niemals sterbende Hoffnung. Als der gebirgshohe Tsunami über Serendair hinwegbrandet, lauten die letzten Worte der Kriegerin Cantha zu einem ihr anvertrauten Jungen: "Halt den Atem an, mein Kind."

Am leichtesten von allen an der Anthologie Beteiligten hatte es wohl Neil Gaiman - nicht nur, weil er einige der Serien-AutorInnen stilistisch locker in die Tasche steckt, sondern auch weil sein "Universum" noch nicht annähernd so stark ausgebaut ist wie etwa "Midkemia" oder "Shannara". Es ist das von "American Gods", und außer dem gleichnamigen Roman und dessen Nachfolger "Anansi Boys" gibt es noch keine literarischen Vorgaben. In "Der Herr des Tals" ("The Monarch of the Glen") begegnen wir noch einmal Shadow, der Hauptfigur aus "American Gods". Im Roman wurde Shadow in den Kampf zwischen den alten Gottheiten, die die Immigranten nach Amerika mitbrachten, und den ebenso glitzernden wie grauen "Göttern" der Moderne hineingezogen. Nach dem finalen Showdown zog Shadow - mittlerweile gestorben und wiederauferstanden - nach Europa. Nach einigen Wanderjahren ist er nun an der schottischen Küste angekommen, wo er diverse Einheimische kennenlernt, von denen erneut ein erklecklicher Teil nicht-menschlicher Natur sein könnte. Die Geschichte trägt deutliche Züge klassischer britischer Schauerromantik - doch es wäre nicht Gaiman, wenn die Handlung nicht doch wieder auf einen mythologischen Kampf hinausliefe. - Von allen sechs Geschichten ist diese am leichtesten für sich allein zu lesen; wem welcher "Legenden"-Beitrag am meisten zusagt, wird letztlich aber hauptsächlich davon abhängen, von welcher Serie man Fan ist.

Robert Asprin: "Tambu"

Broschiert, 185 Seiten, € 13,30, Atlantis 2009.

Schon mehrfach wurde an dieser Stelle das genrehistorische Bewusstsein gelobt, das gerade Kleinverlage in Form von Wiederveröffentlichungen und Neuübersetzungen älterer Werke demonstrieren. Sei es die Edition Phantasia, Shayol oder auch Milena. Wurdack bringt seit einiger Zeit die deutsche "Mark Brandis/Weltraumpartisanen"-Reihe der 70er Jahre neu heraus: Wer noch nebelhafte Jugenderinnerungen an Titel wie "Unternehmen Delphin" oder "Salomon 76" hat, kann diese nun auffrischen. Und das Haus Atlantis hat einen bislang erstaunlicherweise unübersetzt gebliebenen Roman eines Autors aufgespürt, der sich über Mangel an Popularität eigentlich nicht beklagen konnte: Robert Asprin. Der im Vorjahr verstorbene US-Amerikaner wird hierzulande vermutlich hauptsächlich mit humoristischer Fantasy assoziiert, ein Genre, das mit Asprins "Dämonen"-Reihe und etwas später folgenden Zyklen wie Pratchetts "Scheibenwelt" oder Alan Dean Fosters "Bannsänger" überhaupt erst seinen globalen Siegeszug startete. Ende der 70er Jahre experimentierte Asprin aber noch mit verschiedenen Erfolgsrezepten. In dieser frühen Phase entstanden auch drei sehr unterschiedlich geartete Science Fiction-Romane: Die Dystopie "Der Weltkriegskonzern", der Weltraumkrieg von Reptilien versus Rieseninsekten in "Die Käfer-Kriege" - und das 1979 geschriebene und nun erstmals auch auf Deutsch erschienene "Tambu". Herausgegeben mit Vor- und Nachwort sowie einer Bibliografie - wie in der guten alten Genre-Zeit, als sich die Großverlage auch noch mehr Mühe gaben.

Tambu ist der Name eines Flottenführers und interstellaren Kriegsherrn - Mythos und Geißel der Menschheit gleichermaßen. Und ebender lädt nun den jungen Reporter Erickson zum Interview ein, um seine Sicht der Dinge zu schildern und sein Image in ein anderes Licht zu rücken. Bewusst hat er den idealistischen Erickson ausgewählt, denn der glaubt noch fest an den Unterschied zwischen Wahr und Falsch, zwischen Gut und Böse. Wie sehr diese Begriffe ineinander übergehen oder gar die Plätze tauschen können, darum dreht sich der Roman, der sich als Mischung aus Kammerspiel und Space Opera gestaltet. In Rückblenden erzählt "Tambu" die Stationen seines Lebenswegs, eingebettet sind diese in die gegenwärtigen Gespräche zwischen Tambu und Erickson ... wobei letzterer seinen Interviewpartner nie zu Gesicht bekommt und nur mit einem dunklen Bildschirm spricht.

Vom Crewmitglied eines Weltraumtransporters, das einen Notfall-Plan entwirft, wie man nach dem Tod des Captains weiterhin ein Auskommen finden kann, über den Piraten-Jäger zum Schutzgeld-Erpresser und schließlich (vermeintlichen) Kriegsherrn führte Tambus Weg seiner Erzählung nach - sein organisatorisches Talent kam ihm dabei sehr zupass (im Nachwort weist Christian Endres darauf hin, wie sehr sich Asprins zeitweiliger Job als Buchhalter im ökonomischen Denken und Planen seiner Romanfigur niedergeschlagen haben mag). Eine strategische Entscheidung war es auch, sich selbst zum Mythos zu stilisieren, indem er - wie gegenüber Erickson - ausschließlich per bildloser Funkübertragung kommuniziert und auch niemals preisgibt, auf welchem Schiff der Flotte, die er im Lauf der Jahre um sich versammelt hat, er sich tatsächlich aufhält. Nur die Mitglieder seiner Original-Crew und die später hinzugekommene Schiffskommandantin Ramona (die 70er lassen grüßen ...), die zu seiner Lebensgefährtin wird, kennen seine wahre Identität. Zugleich wird Tambus Strategie immer mehr zu einem sich verselbstständigenden System - in einer Schlüsselszene fühlt sich der vermeintlich souveräne Planer wie der Lenker eines Gleiters ohne Bremsen.

Die den Rückblenden vorbehaltenen Action-Teile des Romans - ein etwas schmalbrüstiges Diät-Produkt der sonst so materialschlachtverliebten Military-SF, wie es im Nachwort treffend heißt - sowie die geraffte Art, in der die Entwicklung der Charaktere und von Tambus Armee geschildert werden, treten auf beiden Zeitebenen hinter die Dialoge zurück. Denn diese sind letztlich die eigentliche Handlung des Romans, zugespitzt auf das Dilemma, wo sich Wahrheit finden lässt, wenn moralische Grenzen verschwimmen. Erickson erkennt so nach und nach, dass seine feste Überzeugung nur eine Seite der Medaille ist und die Verteidigungsallianz, die sich gegen Tambu formiert hat, nicht unbedingt das Recht auf ihrer Seite haben muss: "Es ist ein gigantisches Spiel von Bewegung und Gegenbewegung, mit sehr geringen Unterschieden zwischen den Spielern."

... oder auch nicht. Erickson wäre ein schlechter Journalist, wenn er die "differenzierte" Selbstdarstellung Tambus für bare Münze nähme. Schon zu Beginn räumt der Interviewte ein, dass zumindest alle Personennamen erfunden sind - aber auch, dass "Tambu" genauso gut eine Seifenmarke sein könnte. Und sollte er tatsächlich der begnadete Manipulator sein, der die Konferenzen seiner Flottenkapitäne wie ein Marionettenspieler stets in die gewünschte Richtung lenkt, dann könnte auch die ganze Aktion zur Image-Korrektur ein reiner PR-Trick sein. Vielleicht ist Tambu in Wirklichkeit ja doch der blutsaufende Verbrecher, als den ihn die Verteidigungsallianz ansieht - wir werden es nie erfahren, denn das steht nicht im Roman. Aber alleine dass er solche Interpretationsmöglichkeiten offenlässt, hebt ihn über andere Weltraumpiraten-Abenteuer wie etwa Mike Resnicks "Wilson Cole"-Reihe hinaus und macht ihn zu einer willkommenen Ergänzung der hauseigenen SF-Bibliothek.

Charles Stross: "Die Kinder des Saturn"

Broschiert, 448 Seiten, € 9,20, Heyne 2009.

Vor 200 Jahren hat Freya Nakamachi-47 ihre Einzig Wahre Liebe verloren: die Menschheit. Was für die Androidin eine Reihe von Problemen aufwirft, nicht zuletzt ein körperliches: Immerhin wurde sie als Sexarbeiterin programmiert und nach dem Ebenbild ihrer Schöpfer angefertigt. Heute ist sie ein 1,70 Meter großes Riesenfossil in einer voll-robotischen Gesellschaft, in der Modelle das Sagen haben, die nach den Anime-Stereotypen Chibi (großäugiges Kind) oder Bishōjo (elfenhaftes Weibchen) gestaltet wurden. Zwerge und Xenomorphe sind auch aus praktischen Gründen im Vorteil, etwa was den Platzbedarf bei den sündhaft teuren Raumreisen anbelangt - doch Freya identifiziert sich mit ihrem Körper. Selbst wenn sie ihn im Verlauf der Handlung auf mehr als nur eine Weise mit anderen teilen wird.

In gewisser Weise ist der in Schottland lebende Star-Autor Charles Stross also dem posthumanen Szenario treu geblieben - es sieht in seinem aktuellen Roman (2008 als "Saturn's Children" erschienen) nur ein wenig anders aus als in den rauschenden Erfolgen "Accelerando" und "Glashaus". Dass die Menschheit ausgestorben ist, erfahren wir so beiläufig, wie sich unser Ende offenbar auch vollzogen hat: Infolge eines sang- und klanglosen Bevölkerungsrückgangs wurden immer mehr Aufgaben an kurzsichtig programmierte Roboter übertragen, die ohne Blick auf das Ganze brav vor sich hin werkelten, während sich das endgültige Aus vollzog und die Biosphäre durch Vernachlässigung vernichtet wurde. Und während auf der steril gekochten Erde kein Lebewesen mit Zellkern übrig geblieben ist, hat die Zivilisation nicht einmal eine Mittagspause eingelegt - nur macht sie eben ohne ihre Gründer weiter. Dafür wurde inzwischen das gesamte Sonnensystem - ohnehin kein Ort für eingedoste Primaten, wie Freya sinniert - besiedelt. Stross entwirft eine Reihe spektakulärer Habitate, von schwebenden Vergnügungskomplexen in der Venus-Stratosphäre über den altnordisch "Bifröst" benannten Weltraumlift zwischen Mars und dessen Mond Deimos bis hin zur rollenden Nomadenstadt Cinnabar, die auf der Merkuroberfläche der Tag-Nacht-Grenze auf Schienen folgt. Auch die verschiedensten in der Theorie bereits existierenden Konzepte für Raumschiffantriebe kommen hier zur Freude von Technik-Fans der Reihe nach zum Einsatz.

Doch glaube keiner, die künstliche Gesellschaft wäre ein lebloser Ort. Unterteilt ist sie in die drei Klassen der Aristos, der wenigen Unabhängigen und der großen Masse an Sklaven, die alle Arbeiten verrichten und von ihren Besitzern per Chip-Kontrolle so behandelt werden, wie niemand mehr genannt werden möchte, nämlich wie Roboter. Und ob Androide, Raumschiff, Terminal, Weltraumfahrstuhl oder welche intelligente Gerätschaft auch immer - sie alle sind geistig nach menschlichem Vorbild geschaffen, personalisiert und - ganz wichtig - sexualisiert. Wenn Freya sich mit der Aristokratin Granita Ford vergnügt, mag man sich an Björks Video zu "All Is Full Of Love" erinnert fühlen (auch wenn in diesem speziellen Fall alles eher voller Dominanz und Berechnung ist) - die Bandbreite an Möglichkeiten ist damit aber bei weitem nicht ausgeschöpft. Sex im Hotel mag ja ein altes Motiv sein - doch Sex mit dem Hotel dürfte eine ziemliche Premiere darstellen. Und wem die Verknüpfung von Hard-SF und Hardcore jetzt irgendwie seltsam vorkommt - Stross denkt nur die möglichen Konsequenzen künstlicher Intelligenz weiter. Außerdem schildert er die Geschehnisse aus der Perspektive einer Hauptfigur, für die Sex integraler Bestandteil ihrer Existenz ist. Freyas Neigung zu Galgenhumor und Selbstironie bestimmt darüberhinaus maßgeblich den Ton der Erzählung. Stross hat ja den Ruf als Prophet der Singularität weg - da wird sein schräger Sinn für Humor leicht übersehen. In "Saturn's Children" lebt er den auf vielfältige Weise aus.

Stross macht sich ein Vergnügen daraus, uns Szenen und Topoi unterzujubeln, die wir aus anderen Genres kennen. Etwa wenn ausrangierte Minenroboter auf einem endlosen Güterzug durch die Marswüste schippern wie Hobos im Amerika der Großen Depression. Und wer kennt nicht die Szene, in der der Ermittler von Gangstern an einen Schienenstrang gefesselt wird? Nur dass hier statt eines Zugs eine ganze Stadt auf Freya zurumpelt ... und sie über einige hilfreiche Möglichkeiten verfügt ihr Haar und ihre körpereigenen High Heels einzusetzen. Und wenn Freya für eine Geheim-Mission in aristokratischem Benehmen gedrillt wird, dann hallt darin Luc Bessons "Nikita" ebenso nach wie - geht man zeitlich weiter zurück - Eliza Doolittle aus "My Fair Lady". Abgeholt wird Freya im Anschluss übrigens von einem Raumschiff namens Pygmalion, womit wir beim Ursprung des Motivs angelangt wären. Solcherart spielerische Verweise gibt es zuhauf, noch vergnüglicher wird es allerdings, wenn sich Stross der um 180 Grad gedrehten Perspektive widmet, die eine Gesellschaft künstlicher Lebewesen bietet. Die Evolutionslehre mit ihren Evangelisten Darwin und Dawkins etwa kann gar nichts anderes sein als eine belächelte Religion ... in einer Welt, die nachgewiesenermaßen Schöpfer hat. Beziehungsweise hatte. Und das von vielen SF-AutorInnen beschworene Bedrohungsszenario durch nanotechnologisches Grey Goo spiegelt sich hier im hysterischen Eifer der Roboter wider, ihre Habitate vor der Invasion durch selbstreplizierendes Green Goo (Pflanzen) oder Pink Goo (Tiere) zu schützen. Selbst der Kulminationspunkt der Handlung wird letztlich eine Neubearbeitung des klassischen SF-Plots vom wissenschaftlichen Rüstungswettlauf sein: Was machbar ist, wird auch gemacht - ohne Rücksicht auf die Folgen, denn wenn wir es nicht tun, werden andere eben schneller sein ...

Auf die nackte Handlung reduziert, ist "Saturn's Children" eine klassische Agentengeschichte: Freya wird von einem undurchsichtigen Auftraggeber dazu bestimmt, ein Paket vom Merkur zum Mars zu bringen. Und während ihre Reise sie immer weiter hinaus ins Sonnensystem führt, verstrickt sie sich in ein kompliziertes Intrigenspiel voller Geheim- und Doppelidentitäten. Verschärft noch dadurch, dass sie das gespeicherte Gedächtnis einer Schwester aus ihrer Baureihe in sich trägt, wodurch Erinnerungen und schließlich auch Persönlichkeiten zunehmend miteinander verschmelzen und Stross einmal mehr das Thema posthumaner Identitäten ausbreiten kann. Letztlich ist der Agenten-Plot damit wie bei allen guten Geschichten nur die Straße, auf der die Handlung dahinfährt und von der aus sich allmählich das ganze Panorama entfaltet. Und auch wenn der ganz große Knall am Ende ausbleibt, ist der Roman ebendas: eine gute Geschichte.

John Sunseri & Thomas Brannan (Hrsg.): "Cthulhu Unbound 2"

Broschiert, 276 Seiten, Permuted Press 2009.

Nach einer "Cthulhu"-Verfilmung mit "Beverly Hills, 90210"-Schnepfe Tori Spelling in der Rolle einer nymphomanischen Dagon-Kultistin glaubt man vielleicht, jetzt hat man wirklich alles gesehen. Doch es geht noch ganz anders, und das Zauberwort dazu heißt: Genre-Crossover. Bereits zum zweiten Mal gibt der auf Horror spezialisierte US-Verlag Permuted Press eine entsprechende Anthologie heraus, in welcher der VIP des Grauens sowie andere Schöpfungen von H.P. Lovecraft in ungewohnten Kontexten auftauchen - der Space Opera oder dem Western etwa, der Detektiv- und der Superheldengeschichte, der Artus-Saga oder auch dem Jane Austen-Sittenbild. 15 Kurzgeschichten enthält die zweite Ausgabe von "Cthulhu Unbound", sodass sich jeder sein Häppchen Cthulhu herauspicken kann; ein Beitrag wird dieses Angebot sogar wörtlich nehmen. Was gleich vorneweg natürlich die Frage aufwirft, wer das eigentliche Zielpublikum ist: Eingefleischte Lovecraftianer ... oder vielleicht diejenigen, die den Autor ebenso erbittert ablehnen und sich zumindest über die enthaltenen Persiflagen freuen werden. Oder vielleicht alle diejenigen, die das Grauen eher bei Lovecrafts Schreibstil als bei seinen Ausgeburten packt und die diese gerne mal von jemand anderem beschrieben hätten. Ohnehin hat sich Lovecrafts Vorstellungswelt längst zu einem posthumen Shared Universe entwickelt, auf das aus Literatur und Rollenspielen freudig zugegriffen wird. Wie gesagt: Irgendwie ist für jeden was dabei.

"Sleeping Monster Futures" von Brandon Alspaugh etwa stellt - Zeichen der Zeit - die längst überfällige Querverbindung zwischen Cthulhu & Co und der internationalen Finanzszene her. Die Paläontologin Caitlin wird von einem obszönen Börsenhai engagiert, der auf die Entwicklung von Märkten spekuliert, auf denen sich die wiederkehrenden Äußeren Götter austoben ... wobei der Wiederkehr durchaus nachgeholfen wird: "Hey, you ugly bastard! Get up! I've got tens of millions of dollars says your reign of terror starts before the Christmas shopping season gets underway ...". - Wenig Respekt vor dem Cthulhu-Mythos zeigt auch Sheila Crosby mit der Erzählung "What's a Few Tentacles Between Friends?" über die tragikomischen Versuche des Schlorp Shoggoth, eine politische Karriere unter den Menschen zu starten und damit der Rückkehr seines Herrn den Weg zu ebnen. Den Vogel schießt aber der walisische Kurzgeschichten-Autor Rhys Hughes (vermutlich der bekannteste Name unter den hier versammelten AutorInnen) mit "Abomination With Rice" ab. Darin wird der etwas weltfremde Orientalistik-Professor Harris nach Lissabon geholt, um ein altes Buch über Schwarze Magie zu übersetzen. Die Stadt ist mitten im Zweiten Weltkrieg ein Tummelplatz für Agenten, und Harris gerät in ein laufend absurder werdendes Katz-und-Maus-Spiel von Spionage und Gegenspionage, während unter den Straßen der Stadt ein sehr altes und sehr großes Wesen seiner Erweckung harrt ... die es sich vermutlich anders ausgemalt hat. Der Titel der Geschichte ist ein ziemliches Giveaway, aber der Ablauf der haarsträubenden Ereignisse liest sich dennoch ausgesprochen vergnüglich.

Dass Cthulhu eigentlich in die Horror-Literatur gehört, rufen andere Autoren in Erinnerung: A. Kiwi Courters etwa lässt in "New Fish" einen neuen Häftling mit göttlichen Connections im klaustrophobischen Setting von Alcatraz ankommen, Gary Vehar schickt in "An Incident Occurring in the Huachuca Mountains, West of Tombstone" Wyatt Earp in den Kampf gegen Kreaturen, die in erster Linie an Triffids erinnern. Joshua Reynolds schreibt über "Nemo at R'Lyeh" (ein klarer Fall von The-Title-Says-It-All, außer vielleicht eines: Cthulhus Inseldomizil erreicht der U-Boot-Kapitän, nicht der Clownfisch), Tim Curran nutzt mit seiner kleinen Space Opera "Tomb on a Dead Moon" die Tatsache, dass die Äußeren Götter zwischen den Sternen wohnen, für einen Gegenbesuch ... und serviert einen Overkill an Figuren mit bösen Vorahnungen und Assoziationen, der am ehesten an Lovecrafts stilistisches Dauerbombardement erinnert (mit durchaus langweiligem Ergebnis). Dann schon lieber die räudige Gangster-Story "Passing Down" von Inez Schaechterle: Nick looked beyond the body to the head of the stairs. Mercy and a shotgun stared back. "Mercy" steht hier übrigens für einen Frauennamen ... Gnade kennt die Geschichte, die sich an "The Shadow Over Innsmouth" orientiert, nicht einmal für Kinder. Im Ton einer Detektivgeschichte und mit wachsendem Paranoia-Faktor schließlich ist "The Long, Deep Dream" von Peter Clines erzählt: Wie's das Genre am liebsten hat, wird hier ein Detektiv in der "City of Angels" von einer langbeinigen Blondine engagiert und findet sich bald im Mittelpunkt eines äußerst perfiden Spiels wieder.

Auf halbem Weg zwischen rührend und humorvoll liegt "Santiago Contra El Culto De Cthulhu" von Mark Zirbel: Titelheld ist ein mexikanischer Wrestler, der sein US-Debüt ausgerechnet in einem Kaff namens Innsmouth geben und gegen den Tentacled Terror ... the one ... the only ... Squid Man!!! antreten soll. Ihre erste Begegnung vor dem Kampf sieht so aus: "Iä! Iä! Chtulhu flghan! Pn-nfft mglw' nattf Cthulhu R'lyeh hwag' afet flghan!" - "What the heck is he saying?" - "Ummm ... I think he's speaking French." Noch weiter Richtung Superheld geht der Faceless Avenger in Douglas P.Wojtowicz' "The Hunters Within the Corners", wenn er sich Batman-style in einen labyrinthischen Stadtteil vorarbeitet und darin diverse Finsterbrut bekämpft - würde ein gutes Comic abgeben! - Inhaltlich und formal am weitesten lehnt sich aber "References in Cthonic, Eldritch, Roiling Creations Are Recondite" von Warren Tusk aus dem Fenster: Tusk lässt die beiden Protagonisten des griechischen Philosophen Zenon von Elea, Achilles und die Schildkröte, durch eine von den Great Old Ones besuchte apokalyptische Welt spazieren und in witziger Weise über Quantentheorie, den popkulturellen Status der Sternengötter und das alte Dilemma von Vorbestimmung versus freier Wille theoretisieren.

Es gilt die alte Anthologie-Formel: Ein paar Beiträge sind immer (oder vielleicht nicht immer, aber zumindest hier) enthalten, die den Kauf lohnen. Ein kompromissloser Cthulhu-Purist sollte man vielleicht nicht unbedingt sein ... andererseits hat man ja auch schon von glühenden Beatles-Fans gehört, die Yoko Ono trotzdem Respekt zollen.

Markus Heitz: "Drachenkaiser"

Gebundene Ausgabe, 541 Seiten, € 18,50, Piper 2009.

Wir schreiben das Jahr 1926. Lenin ist zwar tot, wie sich das so gehört, aber seine Revolution hat noch nicht stattgefunden: Der Zar sitzt noch genauso fest auf seinem Thron wie der deutsche Kaiser. Und das ist noch nicht einmal der Hauptunterschied zwischen der Romanwelt und der unseren - der trägt Schuppen und belebt in trampelnder, kriechender oder fliegender Form das irdische Biom ... und ist in jeder davon gleichermaßen unbeliebt: Drachen. - Der deutsche Fantasy-Autor Markus Heitz hat bislang vor allem mit zwei Romanreihen Erfolge gefeiert: Dem martialischen "Zwerge"-Zyklus, der die von Völkerromanen gewünschten ethnologischen Klischees durchaus bereitwillig aufgreift. Und die "Ulldart"-Reihe, die sich aus diesem Käfig ebenso wie aus der gängigen Fantasy-Etymologie löst (und im Wortbildungsbemühen abseits von Tolkien zu recht quadratischen Morphemen wie Rogogard oder Borasgotan gefunden hat). "Drachenkaiser" ebenso wie sein Vorgänger "Die Mächte des Feuers" steht auf der Leiter der technischen Entwicklung nochmal eine Sprosse höher, aber - siehe Jahreszahl - gerade noch niedrig genug, dass weder Radar noch Düsenjets oder Waffensysteme zum Einsatz kommen könnten, die den Kampf Mensch gegen Drache zu einer recht einseitigen Angelegenheit machen würden. Und gekämpft wird, bis die Schwarte kracht.

Stellen wir uns den Globus als ein großes "Risiko"-Brett vor: Du bekommst das östliche Mitteleuropa und ich reiß mir Skandinavien unter den Nagel - und für diese freche Bemerkung verlierst du die Normandie. So jedenfalls betrachten die Drachen die Welt, genauer gesagt die Altvorderen: Jahrhunderte alte intrigante Monster, die im Geheimen an den Strippen ziehen, an denen die menschlichen Regierungen tanzen. Der breiten Öffentlichkeit ist dies nicht bekannt, die kennt Drachen nur als gefährliches Ärgernis, das wie jede andere biologische Plage bekämpft werden muss. Das von der katholischen Kirche gegründete Officium Draconis hingegen weiß auch um die wahre politische Rollenverteilung Bescheid und bekämpft die Geschuppten umso erbitterter - ebenso wie es eine Vielzahl von Gruppierungen freier Drachenjäger tut. Dummerweise ziehen diese beiden Anti-Drachen-Fraktionen aber nicht an einem Strang, sondern stehen in erbitterter Konkurrenz zueinander; speziell das elitäre Officium würde die Drachenjäger genauso gerne vernichten wie die Drachen selbst. Und damit nicht genug: Die westliche Antipathie gegen Drachen wird in Asien keineswegs geteilt, dort betrachtet man sie mit Respekt und Unterwürfigkeit; Drachenfreunde gibt es aber auch in Europa - und die schrecken zum Erreichen ihrer Ziele auch vor Terroranschlägen nicht zurück. - Insgesamt also eine ebenso komplexe wie brisante Gemengelage (die ein wenig an Greg Keyes' "Bund der Alchemisten"-Reihe erinnert; minus der wissenschaftshistorischen Bezüge zwar und damit etwas simpler gestrickt, aber adäquat spannend). Und in die kommt nun zusätzliche Bewegung: Im Vorgängerband "Die Mächte des Feuers" wurde eine entscheidende Schlacht geschlagen, in der eine Reihe von Altvorderen zu Tode kam. Durch das entstandene Machtvakuum bricht aber nicht nur ein innereuropäisches Gerangel aus, auch die fernöstlichen Drachen strecken ihre begierigen Klauen nach Westen aus. Auf geschickte Weise überdies: Durch Wirtschaftsmanipulationen nämlich - immerhin ist dem Morphogenetischen Feld für die 20er Jahre die Große Depression eingeschrieben ...

Getragen wird der Roman von starken Frauen: An vorderster Front wieder Silena alias Anastasia Zadornova, einstmals Großmeisterin des Officium Draconis, dem sie aber abgeschworen hat - nun steht sie an der Spitze der Drachenjäger-Einheit Skyguards. Zwei Schicksalsschläge erschweren ihr das Leben: Erst verschwindet ihr Ehemann Grigorij (der Sohn der Zarin und Rasputins ... Heitz feuert wirklich aus allen Rohren), und dann muss sie auch noch feststellen, dass sie schwanger ist. Letzteres hält sie zwar nicht vom Kämpfen ab, führt als Running Gag aber immer wieder zu Fress- und Kotzattacken zwischen den einzelnen Scharmützeln. Noch wilder drauf ist Anastasias Freundin Leída, die die Einheit Havock's Hundred anführt. Und dann wäre da noch das Medium Ealwhina Snickelway: Eingeführt wird sie als Ausbund an Fröhlichkeit - doch hinter der leutseligen Fassade steckt eine geübte Mörderin ... die, soviel sei gesagt, einen ziemlich ungewöhnlichen Weg beschreiten wird. Die männlichen Charaktere wirken neben all den wilden Hummeln ein wenig blass - selbst bei einem Kaffeekränzchen alter Damen muss man damit rechnen, dass diese von jetzt auf gleich die Kuchengabeln fallen lassen und mit abgesägten Schrotflinten losstürmen.

Überhaupt kommt der Humor inmitten all der knalligen Action nicht zu kurz: Wenn sich der Drache Nie-Lung selbst als Zirkusattraktion in Europa einschmuggelt, ätzt er in Gedanken über die Gaffer, die sich um seinen Käfig versammeln - nicht nur weil er sie mit einem Krallenschnippen ausweiden könnte, sondern auch weil er auf seinem ausgewogenen Speiseplan sicher mehr Obsteinheiten stehen hat als die Schaulustigen. Und bei einer Zwischenlandung auf einer Schafweide gibt er sich kulant: Bleibt stehen und lasst mich euch einmal zählen. Wenn ich dabei einschlafe, werdet ihr leben. - Verbunden mit der zügellosen Macht- und Zerstörungslust Nie-Lungs und seiner europäischen Widerparts Vouivre (wie der ein Telegramm verschickt, hätte ich allerdings gern näher beschrieben gehabt ...) und Y Ddraig Goch gäbe das eine ganze Reihe von süffigen Sprech-Rollen, um die sich SchauspielerInnen in einer Verfilmung mit Wonne prügeln würden. - Aber irgendwo ist auch Schluss mit lustig: Der Mode folgend, zum Roman einen Soundtrack vorzuschlagen, nennt Heitz statt der "alternativen" Industrial-Rocker, auf die so viele andere Autoren mysteriöserweise zu stehen scheinen, Musik der Roaring Twenties: Whispering Jack Smith oder die Comedian Harmonists. Max Raabe geht auch, aber ausdrücklich keine Eigenkompositionen. Streng!

Markus Heitz gilt als ausgesprochener Vielschreiber. Das Wort wird gerne despektierlich verwendet, sollte aber nicht den Blick darauf verstellen, dass Übung eben den Meister macht. Heitz hat eine sehr effektive Art zu erzählen entwickelt, "Drachenkaiser" ist dementsprechend spannend, prall wie ein Blockbuster - und natürlich blutig, wie man es vom Autor erwartet. Niedere Chargen haben hier jedenfalls die gleiche kurze Lebenserwartung wie die unbekannten "Enterprise"-Crewmitglieder, die für Außeneinsätze von Kirk & Co in jeder Folge neu aus dem Hut gezaubert werden müssen. Und der Roman glänzt mit einem ebenso folgerichtigen wie fiesen Schluss: Weiteren Drachenabenteuern stünde also nichts entgegen.

Ricardo Pinto: "The Third God"

Gebundene Ausgabe, 704 Seiten, Bantam Press 2009.

She squeezed the ruby into her left eye socket, felt a pop, then sensed its shape inside her head. Schon der Eröffnungssatz von "The Third God" ruft in Erinnerung, wofür die ersten beiden Teile der "The Stone Dance of the Chameleon"-Trilogie des in Schottland lebenden Portugiesen Ricardo Pinto standen: eine einzigartige Verbindung von Körperlichkeit, Prunk und Gewalt - Schmerz eben als eine der intensivsten sinnlichen Wahrnehmungen verstanden. Denn auch das brachte das Jahr 2009: Den von vielen nicht mehr erwarteten Abschluss eines monumentalen Epos, das 1999 mit "The Chosen" begann und 2001 mit "The Standing Dead" fortgeführt wurde. Und dann ... nichts mehr, acht Jahre lang. Ein Albtraum für jeden Verlag, und ob "Der Steinkreis des Chamäleons" auch auf Deutsch abgeschlossen wird ("Die Auserwählten" und "Die Ausgestoßenen" erschienen 2001/2002 bei Klett-Cotta), ist daher mehr als fraglich. Aber das Warten hat sich eindeutig gelohnt.

Während es in der High Fantasy öfter als notwendig um ein unwidersprochen als "gut" hinzunehmendes Königreich geht, das a) aktuell bedroht wird oder b) einst unterging und nun wiederhergestellt werden soll, handelt es sich bei Pinto um einen Fall dystopischer Fantasy, wenn man so will: Denn die beispiellos grausame Herrschaft der Gebieter kennt keine Alternative in Raum oder Zeit, erstreckt sich über die gesamte bekannte Welt und hält seit Beginn der Geschichtsschreibung an. Teil 1 ("The Chosen") ist im Prinzip eine einzige Initiation in Form einer Reise: Der junge Carnelian (auf Deutsch: Karneol) wird mit seinem Vater vom familiären Inselexil ins Kernland zurückgebracht. Dabei lernt er auf die harte Tour, dass im Bewachten Land und dessen Mittelpunkt, dem in einem riesigen Krater gelegenen Osrakum, das Gesetz der Gebieter nicht so locker gehandhabt wird wie auf der abgelegenen Insel. Vor allem ist es in der strengen Gebieter-Hierarchie untersagt, das Gesicht eines Höhergestellten zu sehen. Als Carnelian einmal vergisst, seine Goldmaske anzulegen, wird ein Massaker unter der schuldlosen Schiffsbesatzung angeordnet. Nach oben gibt es dabei keine Grenze: Sollte ein Gebieter einfach aus einer Laune heraus seine Maske vor einer Tausendschaft lüpfen, würden sie alle anschließend abgeschlachtet. Zugleich sind die Masken Teil eines erstickenden Protokolls, mit dem sich die Gebieter vor der Welt abschotten: Zentnerschwere Roben machen Bewegungen bei offiziellen Anlässen fast unmöglich, die Außenlande betreten Gebieter nur auf Rangas genannten halbmeterhohen Plateauschuhen, Ganzkörperschminke soll die Bildung von Farbpigmenten verhindern - und Carnelian muss beim Betreten Osrakums einige äußerst invasive Reinigungszeremonien über sich ergehen lassen.

Furchterregend auch die Weisen, die aller Sinne beraubt und kastriert wurden, um ohne Ablenkung durch äußere Wahrnehmungen die unter der Oberfläche fließenden Ströme der Realität verarbeiten zu können. Sie kommunizieren ausschließlich über Homunculi: Ebenfalls künstlich deformierte Menschen, die sie im Würgegriff halten und ihnen über ihre Finger Anweisungen zupochen. Dazu eine inzestuöse Gottkaiserfamilie, eine Elitegarde aus Siamesischen Zwillingen, Blutopfer und eine auf Blutlinien basierende Hierarchie - die ganze zutiefst widernatürliche Fixierung der Gebieter auf Tod und Verstümmelung ist in ihrer elaborierten Beschreibung nicht nur an sich faszinierend, sie wird in Teil 3 nun auch eine überraschende Erklärung finden. - Dem gegenüber steht der unvorstellbare und ebenso detailreich geschilderte Prunk der juwelengeschmückten Gebieter-Domäne. Bestes Beispiel dafür ist eine Szene, in der Carnelian vom Kratersee vor seinem Familiensitz in Osrakum an Land geht, einen Kiesel aus dem Wasser hebt und feststellt, dass jedes einzelne Steinchen in der Bucht - vollkommen sinnlos, da unsichtbar - von Hand in Form geschnitzt wurde. Pinto war ursprünglich Computerspiel-Designer, was ihm in Sachen Detailfülle zugute kommt. Kurzer Rekurs auf Tad Williams: In dessen "Otherland" wäre Pintos Simwelt mit Sicherheit eine der spektakulärsten. Eine den Glyphen und Ornamenten nach ungefähr mesoamerikanische übrigens, und nur um das Bild zu vervollständigen: Säugetiere sind hier außer den Menschenvölkern keine bekannt. Man reitet auf aquar genannten zweibeinigen Sauroiden oder zieht in den Napalmwerfer-bewehrten Kampftürmen in die Schlacht, die die gigantischen huimur auf ihren Rücken tragen (das Titelbild ist hier ausnahmsweise mal ziemlich akkurat).

Am Ende von Teil 1 erlebt Carnelian ein kurzes Liebesglück mit dem gleichaltrigen Osidian - ohne zu ahnen, dass es sich um den rechtmäßigen Thronerben handelt. Im Zuge einer Palastintrige werden die beiden entführt und aus Osrakum geschafft, überleben jedoch und gelangen in Teil 2 ("The Standing Dead") zu den Halbnomaden des Erdhimmellands. Und hier beginnt die allmähliche Entzweiung der beiden. Bei Osidian schlägt immer stärker das Gebieter-Erbe durch, skrupellos verfolgt er seinen Racheplan und baut eine Armee auf, um seinen Usurpator-Zwilling vom Thron zu stoßen. Leidtragende sind die "Barbaren", die als Bauern für Osidians Schachzüge in Gemetzel über Gemetzel getrieben werden. Carnelian, der in der Außenwelt sein Herz für die "niederen" Völker entdeckt, ist hin- und hergerissen zwischen Loyalität und Abscheu, kann sich aber nie wirklich dazu durchringen Osidian endlich aus dem Weg zu räumen (was den Roman trotz stark erhöhter Action-Quote bisweilen ein wenig zäh macht). - In Teil 3 nun hat es Osidian geschafft und marschiert an der Spitze seiner Armee auf das Kernland des Reichs zu. "The Third God" wird damit in gewisser Weise zu einem Spiegelbild von Teil 1, doch unter geändertem Vorzeichen. Und während die Reise diesmal mit einer Verwüstung ungeahnten Ausmaßes einhergeht, kommt Carnelian immer mehr zu dem Schluss, dass die Gebieter nichts anderes sind als das Krebsgeschwür der Welt.

Pintos Trilogie polarisierte nach den ersten beiden Dritteln auf verschiedenste Weise: Zum einen was das Verhältnis von Beschreibungen und Handlungsfortschritten anbelangt (das in Teil 3 wohlausgewogen ausfällt), zum anderen was unerwartete (und vielleicht unerwünschte) Plot-Wendungen betrifft. Geschmackssache. Ein öfters vorgebrachter Vorwurf darf jedoch nicht unwidersprochen bleiben: nämlich der gegen den irrwitzigen Gewaltpegel. Hängt ganz davon ab, ob die Gewalt bejahend oder als das, was sie ist, geschildert wird. Und dafür muss man nur genau schauen, wo der Autor ins Detail geht. Die Schlachten selbst werden ohne Hurra und Heldenmusik eher kursorisch beschrieben - ihre Folgen dafür umso ausführlicher, und die sind widerwärtig bis zum Erbrechen. Bildhafte Szenen ziehen sich wie ein roter Faden durch den Roman: Zu Beginn muss Carnelian, von Leichensäften bedeckt, die Folgen eines von Osidian ausgelösten Massakers beseitigen, so wie er später durch Scheiße waten wird, als sie durch die Kanalisation in eine Stadt eindringen - und wie er noch später durch napalmüberzogene Schlachtopfer irrt. "Leichenberge" ist hier erstmals wörtlich zu verstehen - genauer gesagt werden es ganze Landschaften aus Leichen sein. Ein kataklysmisches Finale, das noch dazu mit einigen unerwarteten Eröffnungen über die Geschichte der Welt aufwartet - der lange hinausgezögerte Abschluss ist tatsächlich zum besten Teil der Trilogie geworden, und diese in ihrer Einzigartigkeit zu einem der besten Fantasy-Epen der vergangenen Jahrzehnte. Überwältigend.

David Marusek: "Counting Heads"

Broschiert, 336 Seiten, Tor Books 2007.

Nicht jeder aus dem Götterhimmel der Kurzgeschichte schafft auch den Sprung ins lange Format. Alice Sheldon alias "James Tiptree, Jr." etwa schrieb mit "Up the Walls of the World" ("Die Feuerschneise") einen passablen Roman, der mit ihrer phänomenalen Kurzprosa aber nicht mithalten konnte. Und Ted Chiang hat's bislang nicht einmal versucht. Der in Alaska lebende David Marusek hingegen hat den Formatwechsel mittlerweile geschafft. Nach einer Reihe Aufsehen erregender Kurzgeschichten in den 90ern (hier der Rückblick auf die Rezension) erschien 2005 schließlich die Erstausgabe seines Roman-Debüts "Counting Heads". Der ist grandios, trägt aber noch einige Merkmale einer Übergangsform. Unter anderem baut er auf der Kurzgeschichte "We Were Out of Our Minds with Joy" aus dem Jahr 1995 auf, die dem Roman in leicht veränderter Form als Eröffnungsabschnitt vorangestellt ist.

Ende des 21. Jahrhunderts hat die Welt eine nachhaltige technologische Revolution hinter sich. Wenn im Cyberpunk noch Menschen in den virtuellen Raum eintraten, so ist der Durchgang in den transhumanen Szenarien der gegenwärtigen Science Fiction nach beiden Seiten offen – auch bei Marusek. Menschen können sich entscheiden, ob sie mit ihrem Gegenüber ganz altmodisch in realbody kommunizieren oder ohne nennenswerten Aufwand virtuelle Kopien ihres aktuellen Bewusstseinszustands, sogenannte proxies, herstellen, die zu selbstständigem Handeln fähig sind und nach Ende des Bedarfs wieder gelöscht werden. Die Anzahl von proxies ist beliebig, dieselbe Person ist damit zu multiplem Handeln an verschiedenen Orten fähig. Eine erste Welle von Künstlichen Intelligenzen, die belt valets, fungieren als vernetzte Privatsekretäre ihrer menschlichen TrägerInnen – später werden sie zu mentars evolvieren und Bürgerrechte erlangen. Der menschliche Körper ist überdies mit Nanoprozessoren geflutet, die Krankheiten im Keim ersticken, das biologische Alter nach Lust und Laune frei wählbar machen und einen alten Traum Realität werden ließen: die Unsterblichkeit. Detail am Rande: Da diese Entwicklung von uns aus gesehen in relativ naher Zukunft stattgefunden und rückwirkend gegriffen hat, gehören die ProtagonistInnen des Romans unserem Zeitalter an – und zwar nicht nur der Generation unserer Kinder, sondern durchaus auch der unserer Eltern.

"This must be how the Greek gods lived on Olympus", sinniert der reiche und populäre Designer Samson Harger, zusätzlich beflügelt davon, dass ihn die aufstrebende Politikerin Eleanor Starke als Gefährten erwählt hat. Doch kein Paradies ohne Schlange – im Fall von "Counting Heads" ist dies das Erbe des Outrage, einer Phase nanotechnologischen Terrorismus Mitte des Jahrhunderts, welches die freie Umwelt und jeden, der sie betritt, rettungslos verseucht. Sämtliche Städte in Nordamerika und anderen begüterten Regionen haben sich mit HighTech-"Baldachinen" geschützt, in ihrem Inneren patroullieren Biomaschinchen und testen die Bevölkerung auf Befall. Eines Tages stellt eine solche slug – fälschlicherweise – bei Samson eine Kontaminierung fest und leitet damit seinen tiefen Fall ein. Samson wird seared, seine Zellen werden "ausgebrannt" und damit gegen jede äußere Beeinflussung gesperrt. Moderne Medizin und Verjüngungskuren stehen dem plötzlich wieder sterblich Gewordenen nicht mehr zur Verfügung; jedes Material, das sein Körper abstößt, vernichtet sich noch im selben Moment durch Selbstentzündung. Und noch eine Nebenwirkung hat die Behandlung: Samson stinkt fortan wie ein Raum voller Katzenpisse – stinkers wird die Gesellschaft solche wie ihn nennen.

Soweit ging bereits die Geschichte "We Were Out of Our Minds with Joy", die Marusek hier aber subtil veränderte, indem er andeutet, dass weder der Aufstieg von Samsons Frau noch dessen eigene Tragödie Zufall waren. Nun springt der Roman 40 Jahre vor in den Mai 2134 und ändert auch seine Erzählperspektive. Statt der anfänglichen Ich-Erzählung Samsons folgt die Handlung nun in der dritten Person einer Reihe von ProtagonistInnen, die die unterschiedlichen Zweige der Menschheit vertreten. Da ist zunächst Merrill Meewee, der sich durch das Garden Earth Project die Sanierung der Erde erhofft und möglichst viele der mittlerweile 15 Milliarden ErdbewohnerInnen mit Kolonieschiffen ins All hinausschicken will. Bogdan Kodiak wiederum, ein charterist, und Fred Londenstane, ein iterant, gehören den beiden neuen Hauptzweigen der Menschheit an. Charterists sind Mitglieder halbautonomer Gemeinschaften wirtschaftlichen Ursprungs – denn eines verlangt die erbarmungslos ökonomische Ausrichtung des Zukunftsparadieses: ein jeder finde seine Nische. Bogdans charter hat ihre anfänglichen Glanzzeiten längst hinter sich, heute leben sie wie ein kleiner vorzeitlicher Clan in tragikomischer Territorialkonkurrenz mit ihren Wohnblocknachbarn. Jeden Tag kommen die charter-Mitglieder für eine Zeremonie zusammen, in der sie alles, was sie tagsüber an Geld auftreiben konnten bzw. was sich dazu machen lässt, in einen Topf werfen. Sei es, dass sie sich als Straßenkünstler verausgabt haben – sei es ein bisschen Müll aus dem Park, das der automatische Recycler mit Krediten belohnt. Bogdan trägt noch das größte Scherflein zum Einkommen der Wahlfamilie bei: Er, eigentlich längst erwachsen, hat sein biologisches Alter künstlich auf eine vorpubertäre Phase eingefroren und ist damit eine begehrte Testperson für die Marktforschung einer in Holo-Soaps vernarrten Gesellschaft. Auch diese radikale Maßnahme wird ihn aber nicht vor einem atemberaubend zynischen Entlassungsgespräch bewahren ...

Den wirtschaftlichen Niedergang vieler charters haben ohne eigene Schuld die iterants von Konzernen wie "Applied People" eingeleitet: Nach Vorbildern mit gewünschten Eigenschaften produzierte Klone, vollwertige BürgerInnen und für ihre jeweiligen Jobs so maßgeschneidert, dass natürlich geborene Menschen aus vielen Berufszweigen vollkommen verdrängt wurden. Es gibt penelopes, steves, jeromes und viele andere mehr – und schon die Kleinschreibung deutet an, dass sich hier Subspezies der Menschheit, zumindest im sozialen Sinne, herausbilden. Tatsächlich bleiben die Klone weitestgehend unter sich, arbeiten allmählich ihre eigenen Netzwerke und Historiografien aus. Fred, ein russ und damit 100 Prozent loyaler Sicherheitsspezialist, ist zunehmend damit beschäftigt, seine russness zu erkunden – während seine Frau Mary, eine evangeline, darunter leidet, dass ihr einziges genetisches Talent – die Sterbebegleitung - in einer Welt der ewig Jungen nicht mehr gebraucht wird. Denn auch iterants müssen ihr Auskommen finden, sonst klettert man auf der sozialen Leiter (und in den riesigen Arkologien, in denen die iterants leben, sogar buchstäblich) immer weiter nach unten. – Die Schicksale all dieser ProtagonistInnen laufen nun an einem entscheidenden Tag zusammen: Chicago befindet als erste Stadt, dass die Nano-Gefahr nicht mehr virulent sei, und zerstört ihren Baldachin. Samson hat diesen Tag für seine lange geplante Sterbestunde auserkoren. Und seine Ex-Frau Eleanor kommt durch einen Unfall zu Tode, die wiederbelebbaren Überreste ihrer Tochter Ellen werden entführt. Und so komplex ist das gesellschaftliche Panorama, das Marusek hier aufzieht, dass man völlig vergisst, dass sich die weitere Handlung um einen Mittelpunkt dreht, der einem B-Picture entsprungen sein könnte: nämlich einen tiefgefrorenen Kopf.

"Counting Heads" ist eindeutig ein anspruchsvolles Leseerlebnis – ein Autor mit plumperem Stil könnte einem da leicht Kopfweh verursachen, während bei Marusek alles wundersam klar bleibt. Es wimmelt im Roman von Neologismen, die sich ohne große Erklärung aus der Handlung erschließen und dabei nie gekünstelt wirken, seien es McPeople oder caterbeitors, retroboys oder fabplats – oder die geschlechtsneutrale Anrede Myr. Die seltsame Anmutung von Echtheit zeigt auch die beispielhafte Szene, in der Samson von einem Taxifahrer diskriminiert wird und daraufhin die Worte der "Heiligen Wanda" zitiert: der ersten Stinkerin, die ihren Körperzustand für eine demonstrative Selbstverbrennung in der Öffentlichkeit einsetzte. Wenn nun der greise Samson ihre berühmt gewordenen Worte "Right here! Right now!" krakeelt, fühlt sich das beim Lesen an, als könnte man sich selbst an das wegweisende Ereignis erinnern. Es ist Maruseks große Leistung, das transhumane Szenario nicht nur bis ins letzte Detail zu durchdenken, sondern gerade die Konsequenzen der technologischen Entwicklung auf den Alltag hervorzustreichen – und dem Ganzen damit eine zutiefst menschliche Note zu verleihen. David Marusek steht in einer Reihe mit den ganz Großen der Gegenwart: Charles Stross, Stephen Baxter oder Robert Charles Wilson. Eines allerdings unterscheidet ihn von den dreien: Keines seiner Bücher wurde bislang ins Deutsche übersetzt. Also heute kaufen und morgen (oder wann auch immer eine deutsche Ausgabe erscheinen sollte) sagen können: Kenn' ich doch läääängst.

Kristine Kathryn Rusch: "Kallisto"

Broschiert, 429 Seiten, € 9,20, Bastei Lübbe 2009.

Eine juristische Perspektive klingt nicht unbedingt nach der Paradestraße in ein Science Fiction-Abenteuer, aber Kristine Ruschs Roman ist auf dem Cover als "SF-Krimi" gekennzeichnet und wird dem inhaltlich in beiden Wortbestandteilen gerecht. "Kallisto" ("Recovery Man", 2007) ist das mittlerweile sechste Abenteuer von Ruschs retrieval artist Miles Flint - und die aktuellen Ereignisse betreffen stärker als je zuvor dessen höchsteigene Vita. Für Flint-Neulinge ist "Kallisto" somit trotz der fünf Vorgängerromane, die nach und nach in Richtung aufeinander aufbauender Handlungen tendierten, kein schlechter Zeitpunkt für einen Einstieg.

Zunächst zum Hintergrund: Die Erdallianz hat sich über eine Reihe von Sternensystemen ausgebreitet und ist im Lauf der Zeit auf etwa 50 außerirdische Spezies getroffen. So weit, so klassisch. Um der x-ten literarischen Variante einer Sternenföderation einen persönlichen Stempel aufzudrücken, hat die überaus produktive Autorin aus Oregon ihr Hauptaugenmerk darauf gerichtet, was passiert, wenn extrem unterschiedliche Wertvorstellungen und damit Rechtssysteme aufeinander prallen. Und hat dies in origineller Weise weitergedacht: Nolens volens haben sich Menschen und Aliens auf den Modus geeinigt, dass jedes "Verbrechen" nach dem Rechtssystem sanktioniert wird, das am Tatort gilt - selbst wenn der Täter seinen Wertmaßstäben entsprechend völlig korrekt gehandelt hat. Doch Menschen wären nicht Menschen, wenn sie nicht ein Schlupfloch gefunden hätten, um den teilweise drakonischen Strafen zu entgehen - sie tauchen einfach unter und leben mit geänderter Identität weiter. Ein regelrechter Wirtschaftszweig hat sich um dieses Phänomen aufgebaut: Verschwindedienste übernehmen für Rechtsflüchtlinge die Logistik, verschiedene Varianten von Ermittlern wiederum spüren sie auf. Zum einen Lokalisierungsspezialisten wie Miles Flint, die dies im Auftrag von kontaktsuchenden Angehörigen oder Nachlassverwaltungen tun und den Verschwundenen damit zugute kommen. Aber auch Kopfgeldjäger, engagiert hauptsächlich von Alien-Regierungen, denen die stillschweigende Toleranz der menschlichen Behörden gegenüber der Verschwindeindustrie ein weißglühender Dorn im Auge ist.

Am eigenen Leib erfährt dies Rhonda Shindo, die auf dem Jupiter-Mond Kallisto in einem Habitat des Konzerns lebt, für den sie vor vielen Jahren einen landwirtschaftlichen Feldversuch auf einem fremden Planeten durchführte. Eine Nachlässigkeit hatte dabei Folgen, die für den Konzern ein kleines ökologisches Malheur darstellen, für die einheimische Spezies der Gyonnese aber einen Genozid an einer ganzen Generation ihrer Larven. Da Verbrechen bei ihnen an den Kindern der Täter bestraft werden, lassen sie Rhonda entführen, um den Aufenthaltsort ihrer Tochter in Erfahrung zu bringen - auf Kallisto lebte sie nämlich "nur" mit einem Klon ihres Kinds. Und die arme 13-jährige Talia muss nicht nur so ganz nebenbei erfahren, dass sie ein Klon ist, sie hört dies auch noch ausgerechnet vom Beauftragten einer Spezies, die solche wie sie abschätzig als falsche Kinder bezeichnet. Nicht dass ihr Status in der menschlichen Gesellschaft gänzlich unproblematisch wäre, erst recht in einem Habitat, das in Konzernbesitz steht und weitgehend dessen privater Gesetzgebung unterliegt. Ein mehrfacher Wettlauf setzt ein: Eine Juristin und ein Polizist, dem die Konzernherrschaft schon lange sauer aufstößt, ringen mit den Anwälten des wenig skrupelbehafteten Unternehmens um Talias Vormundschaft (klingt nach Paragrafendschungel, tatsächlich geht es um Leib und Leben). Und Miles wandelt derweil auf den Spuren seiner eigenen tragischen Vergangenheit ... die ihn unversehens ebenfalls nach Kallisto führen wird.

... derweil Rhonda sich mit ihren Entführern Yu und Nafti herumschlägt; teilweise im wörtlichen Sinne. Die beiden sind übrigens weder Lokalisierungsspezialisten noch Kopfgeldjäger, sondern simple Beschaffer, spezialisiert auf Gegenstände. Rhonda ist ihr erstes menschliches Transportgut, und schnell merken sie, dass sie sich damit etwas überhoben haben - bald hat Yu mehr Angst vor Rhonda als umgekehrt. Rusch legt Wert auf den Human Factor, zeigt also bewusst auch die "Schurken" von ihrer menschlichen Seite. Und trotz der durchaus ernsten Handlung kommt auch der Humor nicht zu kurz: Etwa wenn drei heruntergeladene Diagnose-Avatare einander gegenseitig Konkurrenz machen, anstatt helfend einzugreifen. Oder wenn Rhondas Hauscomputer stupider als das dümmste Tool für Word-Links auf jedes "passende" Stichwort Werbebotschaften herunterleiert, die man nicht mehr unterbrechen kann ... Künstliche Intelligenzlosigkeiten scheinen Ruschs besonderes Steckenpferd zu sein. - Schreiberisch geht sie keine Experimente ein: Niemals lässt sie die LeserInnen darüber im Unklaren, was gerade passiert; sie erklärt viel und wiederholt sich dabei gelegentlich auch. Doch auch wenn sie stilistisch in einer anderen Liga spielt als der zuvor vorgestellte David Marusek - spannend und unterhaltsam sind ihre Miles Flint-Romane allemal. Krimis eben.

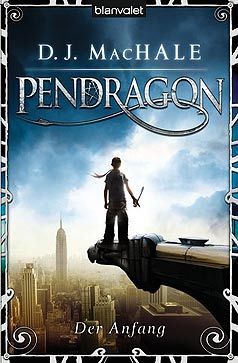

D. J. MacHale: "Pendragon. Der Anfang"

Broschiert, 733 Seiten, € 14,40, Blanvalet 2009.

Zum Abschluss noch etwas für ein jugendliches Publikum: Mit Donald James MacHale hat sich jemand, der hauptberuflich fürs US-amerikanische Fernsehen arbeitet, erstmals aufs literarische Parkett gewagt. Nicht ganz überraschend kommen dabei dann auch vor allem bunte Bilder heraus. Insgesamt umfasst der "Pendragon Adventure"-Zyklus zehn Teile, die innerhalb von nur sieben Jahren geschrieben wurden. Die ersten Bände sind vor ein paar Jahren schon einmal in deutscher Übersetzung bei Heyne erschienen, ehe die Reihe eingestellt wurde. Nun macht Blanvalet einen neuen "Anfang" mit einem Doppelband, der die beiden ersten Romane des Zyklus, "The Merchant of Death" und "The Lost City of Faar", beinhaltet.

Ich hoffe, du liest dies, Mark - so beginnen der Roman und das Journal, das der 14-jährige Bobby Pendragon seinem besten Freund Mark Dimond schickt und in dem er von zwei unerhörten Begebenheiten zu erzählen weiß: Erstens seinem ersten Kuss und zweitens dass er durch ein Wurmloch auf einen anderen Planeten katapultiert worden ist ... aber erst mal zurück zum Kuss, first things first. Die Prioritätensetzung eines Heranwachsenden hat MacHale also schon mal recht glaubhaft drauf - und die Beschreibung der Szene im Stil einer Sportberichterstattung liest sich übrigens durchaus witzig. Lange genießen konnte Bobby seinen Erfolg allerdings nicht, denn gleich nach seinem epochalen Erstkontakt mit Courtney Chetwynde wird er von seinem Onkel Press (dem schwarzen Schaf der Familie, nicht ganz unbekanntes Motiv) aus seinem New Yorker Vorort regelrecht entführt und in einen Innenstadt-Slum gebracht, wo ein unterirdisches Tor wartet. Flume nennt sich diese Verbindung und bietet ähnlich Clive Barkers "Imajica"-Konzept Zugang zu einem Netzwerk von Welten bzw. Territorien, zu denen auch die Erde zählt (genau genommen lebt Bobby auf der "Zweiten Erde", eine Erklärung dafür wird die "Pendragon"-Reihe später liefern). Und er erfährt, dass er wie sein Onkel ein Reisender ist ... alles so nach und nach, denn Press hat eine Eigenschaft, die alle wissenden Figuren in Abenteuergeschichten kennzeichnet: er lässt sich jedes Fitzelchen Information mühsam aus der Nase ziehen, auch wenn umfassendere Vorbereitung vielleicht ganz praktisch wäre.

Narnia, Oz, Vandarei, Un Lun Dun oder Phantasien - Parallelwelten, die Jugendliche durch verborgene Tore betreten, gibt es sonder Zahl. Der Vergleich mit der "Unendlichen Geschichte" passt insofern am besten, als auch "Pendragon" auf zwei Ebenen spielt: Bobby lernt das Netzwerk des Halla kennen, während Mark und Courtney daheim seine fantastischen Schilderungen nachlesen, die er ihnen von Zeit zu Zeit durch das Flume schickt (wofür er nebenbei bemerkt ordentliche Zeitreserven aufwenden muss). Die beiden kommen dabei aus dem Staunen gar nicht mehr raus - "Die Post ist da", kommentiert Mark hilflos das Eintreffen einer weiteren Pergamentrolle, zur Passivität verdammt, während sein bester Freund verschollen bleibt. Und nicht nur das: Das Pendragon-Haus ist plötzlich wie vom Erdboden verschwunden, Aufzeichnungen über die Existenz der Familie aus allen Archiven getilgt. Die Handlungsebene auf der Zweiten Erde ist damit fast spannender - weil unvorhersehbarer - als Bobbys Abenteuer auf fernen Planeten. Zumindest gilt dies für seine erste Station Denduron, eine nicht rasend originelle mittelalterliche Welt, in der eine Volksgruppe von einer parasitären Ritterklasse ausgebeutet wird. Die Auflösung des Konflikts zeigt übrigens, dass D. J. MacHale unter der Dusche nicht unbedingt die Internationale singen dürfte. Denn wie alle Halla-Welten steht auch Denduron gerade an einem Wendepunkt - im konkreten Fall geht es darum, dass die unterjochten Milago einen natürlich vorkommenden Sprengstoff (den sie selbst unter hohem Blutzoll abbauen) im lange überfälligen Aufstand einsetzen wollen, damit aber die weitere Entwicklung ihrer ganzen Welt aus dem Gleichgewicht bringen würden. Diese einfachen Menschen sind halt nicht reif über ihre eigenen Ressourcen zu verfügen, befindet Bobby wie ein altkluges Kolonialherrenkind - ein kleiner Misston in der Geschichte, den man nicht überbewerten, aber auch nicht ganz vergessen sollte.

Insgesamt ist Bobby aber ein ausgesprochen sympathischer "Held". Während die weiblichen Figuren, Courtney und die ebenfalls jugendliche Reisende Loor, ganz PC-mäßig als verwegene Kämpferinnen geschildert werden, landet Bobby mehr als einmal auf dem Hintern, würde zeitweise am liebsten einfach nach Hause zurück (man kann's ihm nicht verdenken) und sieht als eine seiner schlimmsten Herausforderungen an, dass auf einigen Halla-Welten das Phänomen Unterwäsche völlig unbekannt ist. - Der zweite Teil des Buchs, im Original ein eigenständiger Roman ("The Lost City of Faar"), wird Bobby dann auf eine Wasserwelt führen. Piraten, Tauch-Abenteuer, versunkene Städte und die Gefahr der Gen-Manipulation bestimmen hier das Geschehen und weisen den Weg, wie es mit der Serie weitergehen wird: Bobby wird in den folgenden Teilen durch unterschiedlichste Welten (darunter auch ein Chicago à la 1930 oder eine Welt tödlicher Spiele) sliden, und die Rahmenhandlung von der Gefährdung ganz Hallas durch einen diabolischen Widersacher wird sich immer weiter verdichten. Das "Pendragon Adventure" lässt sich durchaus als Konzept für eine TV-Serie denken.

Das war's für heuer. Die nächste Rundschau aller Zeiten wird sich unter anderem dem Thema Religion widmen, dabei aber dem Monotheismus eine lange Nase drehen. Eine Rüssel-lange, um genau zu sein. (Josefson)