Mittels Optogenetik konnten Forscher heuer den neuronalen Schaltkreis der Angst im Gehirn darstellen.

"Der Fortschritt ist halt wie ein neuentdecktes Land; ein blühendes Kolonialsystem an der Küste, das Innere noch Wildnis, Steppe, Prärie. Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist." Diese Zeilen schrieb Johann Nestroy vor auch schon wieder mehr als 160 Jahren. Gültig sind sie immer noch.

Obwohl das Kerngeschäft der Wissenschaft die Erkenntnisfortschrittsproduktion ist, tut man sich auch da nicht ganz leicht, die wichtigsten Durchbrüche immer sofort richtig einzuschätzen. Entsprechend hat man sich zum Beispiel bei den Nobelpreisen so gut wie nie an Alfred Nobels Verfügung gehalten.

Nobel hatte in seinem Testament nämlich festgehalten, dass die Preise für die wichtigsten Entdeckungen des jeweils abgelaufenen Jahres zu vergeben sind. Doch das ließ sich in der Praxis nicht umsetzen, und so liegen nahezu alle Entdeckungen, für die die wichtigste Auszeichnung der Wissenschaftswelt verliehen werden, um Jahre, wenn nicht gar um Jahrzehnte zurück.

Womöglich wegen der nicht besonders guten Abschätzbarkeit wissenschaftlicher Durchbrüche hat die Redaktion des britischen Wissenschaftsjournal Nature heuer erstmals seit langem ganz darauf verzichtet hat, die wichtigsten Forschungsergebnisse des vergangenen Jahres zu benennen.

Science versus Nature

Während das US-Magazin Science, die andere große Wissenschaftszeitschrift der Welt, die "Quantenmaschine" zur Erfindung des Jahres erklärte und neun weitere Durchbrüche pries, beschränkte man sich bei Nature darauf, die "Methode des Jahres" auszurufen und ihr im Fachblatt Nature Methods eine lange Themenstrecke zu widmen.

Diese methodische Errungenschaft nennt sich "Optogenetik" und ermöglicht bei lebenden Versuchstieren völlig neue Einblicke in die Funktionsweise von Nervenzellen im Gehirn. Für den Neurobiologen Barry Dickson stellt die Wahl eine gute Entscheidung dar.

Der Direktor des international renommierten Forschungsinstituts für molekulare Pathologie (IMP) in Wien hält die Methode gar für "eine Revolution in den Neurowissenschaften" . Diese Einschätzung ist wohl auch deshalb nicht voreilig, weil die Geburtsstunde der Optogenetik auch schon wieder über fünf Jahre zurückliegt. Dennoch hat sie immer noch keinen Eintrag in der deutschen Ausgabe von Wikipedia.

Leuchtende Neuronen

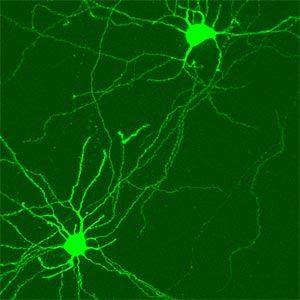

Im Jänner 2005 gelang es dem Dissertanten Fang Zhang und seinem Kollegen Ed Boyden an der Universität Stanford in Kalifornien, ein spezielles Protein von Algen namens Channelrhodopsin-2 gezielt in Ionenkanälen von Nervenzellen zum Leuchten zu bringen - und zwar dann, wenn diese Neuronen feuern.

Viele Forscher hatten seit Jahren daran gearbeitet und Vorleistungen erbracht - unter anderem auch der aus Österreich stammende und an der Uni Oxford tätige Neurobiologe Gero Miesenböck, einer der internationalen Optogenetik-Pioniere. Doch der Durchbruch gelang den zwei Mitarbeitern im Labor von Karl Deisseroth.

Das Revolutionäre daran? "Konnten die Neurowissenschaften bis dahin nur bloße Zusammenhänge zwischen Nervensignalen im Hirn und dem Verhalten erforschen, wird es durch die Optogenetik möglich, erstmals Ursache und Wirkung genau zu erforschen" , erklärt Barry Dickson. Außerdem könne man damit nicht nur einzelne Neuronen und ihre Aktivitäten beobachten oder manipulieren, sondern simultan ganze Ensembles von Nervenzellen.

Am Dicksons-Institut sind gleich mehrere Forscher tätig, die mit optogenetischen Methoden arbeiten oder an ihrer Weiterentwicklung forschen.

So etwa hat die Gruppe um Dickson auch mittels Optonenetik gerade analysiert, welche Gehirnzellen und Schaltkreise an den Balzgesängen der Taufliegen beteiligt sind. IMP-Gruppenleiter Simon Rumpel wiederum kann bei lebenden Mäusen mittels Optogenetik beobachten, wie sich das Lernen in den Hirnzellen der Tiere niederschlägt.

Wo die Angst im Hirn sitzt

Dass Optogenetik gerade heuer zur Methode des Jahres erklärt wurde, hat wohl auch mit der Vielzahl an neuen Entdeckungen zu tun, die man im abgelaufenen Jahr damit machte. Eine der jüngsten gelang im Labor von Andreas Lüthi am Friedrich-Miescher-Institut.

Der Schweizer Neurowissenschafter und seine Kollegen (einer davon forscht übrigens in Zukunft am IMP) konnten mittels Optogenetik im November erstmals den neuronalen Schaltkreis in einer Hirnregion namens Amygdala beschreiben, der für Angstzustände verantwortlich ist (vgl. Nature, Bd. 468, S. 27o und 277). Und das wiederum könnte in Zukunft Patienten zugutekommen, die an posttraumatischen Angstzuständen oder an anderen Formen von Angststörungen leiden. (Klaus Taschwer/DER STANDARD, Printausgabe, 29.12.2010)