Hannu Rajaniemi: "Quantum"

Kartoniert, 431 Seiten, € 17,50, Piper 2011.

Momentan ist ein kleines Zwischenhoch in Sachen SF-Publikationen von Verlagen, die sich sonst eher auf Fantasy konzentrieren, zu verzeichnen. Das muss man nutzen, solange es anhält! Ein besonders geiles Teil hat sich Piper gesichert: "Quantum Thief", der Debütroman des in Schottland lebenden finnischen Autors Hannu Rajaniemi, versetzte im vorigen Jahr die KritikerInnen gleich herdenweise in Verzückung. Und alle Achtung: Wenn schon von der Fantasy-Linie abweichen, dann aber gleich ordentlich - denn viel härter als das, was einem speziell in den ersten Kapiteln von "Quantum" um die Ohren gehauen wird, kann Hard SF nicht werden: Der Highway, zwanzig Lichtsekunden entfernt, ist ihre nächste Zwischenstation. Ein nicht abreißender Strom von Schiffen, eine der wenigen und seltenen idealen invarianten Flächen im N-Körper-Albtraum des Newton'schen Sonnensystems, eine Gravitationsarterie, die mit sanften Schüben schnelles und müheloses Reisen gestattet. Ich bin nachträglich doch irgendwie erleichtert, dass ich mir das Buch seinerzeit nicht gleich im Original gekauft, sondern auf die Übersetzung gewartet habe.

In der Folge geht es allerdings weniger um makrophysikalische Phänomene - Rajaniemi kommt übrigens vom Fach und hat eine entsprechende Universitätsausbildung - als um informationstechnologische. Und derartig mit Maschinen-Poesie ist man nicht mehr niedergebügelt worden, seit William Gibson vor 30 Jahren einen extremen Gegenentwurf zur Science Fantasy der 70er präsentierte und die Ära des Cyberpunk einläutete. Zu diesem Zweck hat Rajaniemi einen der originellsten Schauplätze der vergangenen Jahre entworfen: Oubliette, eine mobile Stadt, die als flexibler Verband bebauter Plattformen über den Mars wandert. Ihr Name - übersetzt: "Verlies" - ist ein Hinweis darauf, dass sie von den Nachkommen ehemaliger ArbeitssklavInnen (oder genauer gesagt: deren upgeloadeten Bewusstseinen) bewohnt ist, die sich einst ihre Freiheit in einer Revolution erfochten. Zugleich ist Oubliette ein Paradies der Quantenkryptografie und ein Gedankenspiel darüber, was Freiheit in einem posthumanen Zeitalter bedeuten könnte.

In Oubliette regelt ein Gevulot genanntes Protokoll zum Informationsmanagement die Privatsphäre in noch nie dagewesener Weise. Man trifft in jeder Situation die bewusste Entscheidung, welche Information man mit wem teilt - inklusive Erinnerungen, die in einem ausgelagerten "Exospeicher" vorhanden und nur durch den passenden Quantenschlüssel abrufbar sind. Einer der Protagonisten kann sich nicht mehr an das Gesicht seiner Mutter erinnern, weil diese seinerzeit nicht nur abgehauen ist, sondern ihrer Familie auch den Zugriff auf diese spezielle Information entzogen hat. Und wer im Alltag nicht gesehen werden will, verhüllt sich mittels Gevulot einfach in einer Wolke der omnipräsenten Nanomaschinchen. Überhaupt - siehe etwa das "Ausdrucken" von Gegenständen aus dem Fabber oder die Fähigkeit einiger Posthumaner, Gedanken körperliche Gestalt annehmen zu lassen - durchdringen einander hier Datensphäre und "realer" Raum in derart komplexer Weise, dass eine Unterscheidung hinfällig wird. Das gilt auch für die höchst praktische Variante von Unsterblichkeit, welche die BürgerInnen Oubliettes praktizieren: Für einen gewissen Zeitraum verbringt man sein recht luxuriöses Leben in einem menschlichen Körper und bezahlt für sämtliche Leistungen in der Währung ZEIT. Hat man sein Konto geplündert, wird der Körper bis zum nächsten Mal aufbewahrt, während das Bewusstsein - Gogol genannt: ein Wort das gleichermaßen auf künstliche Intelligenzen angewandt wird - als Programm zur Steuerung von Maschinen malocht, bis das Konto wieder voll ist.

Das klingt nach einem nahezu perfekten System und ist es im Grunde auch. Doch im Zeitalter nach dem Großen Zusammenbruch - wohl einer Singularität - stellt Oubliette nur ein kleines Licht dar und droht zwischen den posthumanen Giganten zerrieben zu werden, die sich sonst noch so im Sonnensystem herumtreiben. Da wären etwa die quasi-göttlichen Mitglieder des Sobornost-Kollektivs, das begierig jeden Gedanken speichern möchte, der jemals gedacht wurde. Oder der Zoku, eine Gesellschaftsform, die aus Gamern hervorgegangen ist und ihre Spiele nun mit den Mitteln der Quantentechnologie austrägt. Der fließende Übergang von Spiel und Realität ist ebenfalls ein Grundzug des Romans: Gleich zu Beginn schmort der zentrale Protagonist Jean le Flambeur in einem Dilemma-Gefängnis - eine Ableitung aus dem Gefangenendilemma, die sowohl von ihrer Grundidee als auch ihrer technischen Umsetzung her den Quantenmechaniker und Spieltheoretiker John von Neumann entzückt haben müsste.

Klammert man den ganzen Techno-Malstrom einmal aus, erweist sich "Quantum" jedoch als erstaunlich klassischer Kriminalroman (für den Rajaniemi überdies einige explizite Anleihen genommen hat, unter anderem bei den "Arsène Lupin"-Romanen von Maurice Leblanc, denen er den Namen einer Hauptfigur entnommen hat). Meisterdieb Jean le Flambeur wird von Mieli, einer geflügelten Kriegerin aus der Oortschen Kometenwolke, aus dem Gefängnis befreit, weil ihre Auftraggeberin seine Talente benötigt. Wofür, verrät sie natürlich nicht. Um seinen Auftrag zu erfüllen, muss Jean jedoch erst mal seine Erinnerungen zurückholen, die er - "Total Recall" lässt grüßen - auf dem Mars eingelagert hat. Und dort, in Oubliette, kommt es zum gewitzten Psychoduell mit dem jugendlichen Detektiv Isidore Beautrelet - mit allem, was so dazugehört: Freche Täuschungsmanöver, raffinierte Maskierungen, Aufdecken von Doppelidentitäten und letztlich verblüffende Erkenntnisse darüber, in welcher Beziehung die diversen Hauptfiguren zueinander stehen. All das vor dem Hintergrund eines schleichenden Umsturzes, der die freie Gesellschaft von Oubliette auszulöschen droht.

"Quantum" ist ein fantastischer Roman - im doppelten Sinne, denn selten war Arthur C. Clarkes legendärer Satz "Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden" so wahr wie hier, wo das Wort Quantenpunkt - wuppdich! - für die tollsten Effekte sorgt. Anders als im Roman, wo man danach lechzen würde, gibt es auf der Wikipedia mittlerweile ein (englischsprachiges) Glossar zu den wichtigsten Begriffen des Romans. Das lege ich jedem ans Herz, ehe er beim Lesen die Nerven wegschmeißt. Ansonsten gilt ein Verbraucherhinweis, den im Roman die Fahrerin eines von Dach zu Dach hüpfenden "Spinnentaxis" ausspricht: "Lassen Sie sich bloß nicht das Gehirn quanten."

Karsten Kruschel: "Galdäa. Der ungeschlagene Krieg"

Kartoniert, 446 Seiten, € 15,40, Wurdack 2011.

Viel lieber als Tri- und sonstige -logien sind mir ja Romanzyklen, in denen ein Autor eine einmal entworfene Welt sukzessive ausbaut, die Romane aber unabhängig voneinander lesbar belässt. Das ist der Old-School-Zugang (Very-Old-School sogar im konkreten Fall, aber dazu später mehr). Michael Marcus Thurner macht dies gerade mit seinen "Kahlsack"-Romanen, Karsten Kruschel tut selbiges mit einer weiteren Erzählung aus seiner Zukunftshistorie, für die sich bislang allerdings noch kein Überbegriff aufgedrängt hat. Den Beginn machte der Doppelroman "Vilm" (hier die Nachlese): Der gleichnamige Regenplanet war zwar ein recht abgelegener Schauplatz, wegen der seltsamen Vorgänge dort fanden sich aber diverse VertreterInnen der bunten galaktischen Gesellschaft auf Vilm ein und gaben uns einen Vorgeschmack auf das größere Ganze. Dieses Kapitel ist abgeschlossen, nun richtet sich das Auge der Öffentlichkeit auf einen neuen Planeten, die Galdäa.

Weil er ohne eigenes Verschulden spät dran ist, kann Michael Sanderstorm, ein Student auf der Universitätswelt Penta V, für seine Examensarbeit nur noch unter den Themen wählen, die keiner haben wollte. Er entscheidet sich für "Spätfolgen und Lehren aus dem galdäischen Krieg" - ohne zu ahnen, dass sowohl das Verschwinden seines Bruders in den Weiten des Weltraums als auch die Familie seiner Freundin mit diesem längst vergessenen Ereignis - einer Strafexpedition gegen einen vermeintlich unbedeutenden Planeten - in Zusammenhang stehen. Und erst recht nicht, dass er mit seinen Recherchen eine Lawine lostritt, die noch die halbe Galaxis aufscheuchen wird. Die Ereignisse um Michael bilden einen von drei Erzählsträngen des Romans. Ein zweiter dreht sich um die junge Frau Jana Hakon, die genau genommen eigentlich J'ana K'jonasoidt Hakon T'Arastoydt heißt und von Galdäa stammt. Jahrelang wurde sie in einer Klinik des Penta-Systems gefangen gehalten, bis ihr - geschildert im Eröffnungskapitel - die Flucht gelingt. Die dritte Hauptperson ist der vom Junkie zum reichen Musiker gewordene Markus Hataka, in dessen bewegter Biografie Anknüpfungspunkte sowohl zu Jana als auch zur Galdäa liegen.

Im englischsprachigen Raum ist es gang und gäbe, dass Genre-AutorInnen Schreib-Workshops besuchen und später (wenn mit einem Namen ausgestattet) auch halten. Dort bekäme man sicher auch die Goldene Regel zu hören, dass ein Handlungsstrang für eine Novelle reicht, es für einen Roman aber mehrere braucht. Kruschel konnte dafür auf älteres Material zurückgreifen und beschreibt im Nachwort, wie Erzählungen aus den späten 80ern in den Roman eingeflossen sind - letztlich auch eine Erklärung für ein Kapitel um eine Nebenfigur, das recht losgelöst von allem anderen mittendrin hängt. Die eigentliche Hauptfigur ist aber ohnehin die Galdäa, auch wenn wir von ihr erstaunlich wenig zu sehen bekommen. Informationen über den Planeten streut Kruschel in origineller Form ein: Erst stößt Michael auf einen kurzen historischen Abriss in der "Weltgeschichte sämtlicher Planeten" (das Buch würde ich gerne sehen, dagegen müsste selbst das legendäre Handbuch des Fähnlein Fieselschweif verblassen). Dann gewähren alte Briefe von Markus' Lebenspartner Karolus einen detaillierteren Einblick in den Beginn des einstigen Krieges und in die Eskalation bizarrer Ereignisse, die diesem vorausgegangen sind. Einen Planet voller neugieriger Zauberlehrlinge wird man Galdäa später aus gutem Grund nennen. Zu diesem Zeitpunkt haben Michaels unschuldige Netzrecherchen längst eine Datenflut ausgelöst, die sich viral über die gesamte Zivilisation ausbreitet.

446 Seiten klingt nach heutigen Maßstäben nach nicht viel, doch haben wir es hier mit keinem pensionistenaugentauglichen Streck-Layout zu tun, wie so mancher Großverlag es verwendet, um 800 Seiten rauszuschlagen. "Galdäa" ist Kruschels bislang längste Erzählung ... und leider ist sie auch etwas aus der Fasson geraten. So mancher Erzählstrang mäandert - nicht zuletzt im Vergleich mit dem lawinenartigen Tempo gegen Ende hin - erst mal ausführlich dahin, bis ein Ziel erkennbar wird. Durch Straffung hätte vielleicht auch die eine oder andere Redundanz vermieden werden können. Als ein gigantisches goldenes Schiff aus dem Nichts auftaucht, beschreibt ein Augenzeuge es mit den Worten: Seine Seiten waren nicht glatt, sondern wirkten wie von heißem Kerzenwachs überflossen. Ein Vulkan im Kosmos? Die Tropfen an dem gigantischen Kerzenstummel waren so groß wie die Berge auf manchen Planeten. Bei einer späteren Wiederkehr des Riesenschiffs wird ein ganz anderer Mensch es praktisch wortgleich beschreiben, und beide wollen sich anschließend nicht ausmalen, wie die Flammen dieser Kerze aussehen mochten. Die Doppelung mag der Konstruktion des Romans aus altem und neuem Material geschuldet sein, doch ist sie nur das auffälligste Beispiel; zu dergleichen Wiederholungen kommt es immer wieder. Und generell ist der Erzählton aller drei Hauptfiguren etwas plapperig geraten. Wie atmosphärisch dicht Kruschel in einem enger gesteckten Rahmen erzählen kann, zeigen beispielsweise ein Kapitel über WerftarbeiterInnen, die in ständiger Sorge vor jobbedingten Amokläufen leben, und die Gänsehaut-Passage, in der geschildert wird, wie es zu einem solchen tatsächlich kommt.

Stichwort goldenes Schiff: Eine der Trumpfkarten von "Vilm" spielt Kruschel auch hier aus. Beständig wabern mythisch anmutende Begriffe durch die Handlung: Zur Bruderschaft der Goldenen, die schon in "Vilm" einen Auftritt hatte, erfahren wir nun mehr. Aber was macht die Dunkelwelten von Utragenorius so besonders, wer hat das Epsilon-Schiff gebaut, das manchmal zwischen den Sternen gesichtet wird? Und welche Gräueltaten ereigneten sich einst in der Epoche des Oktogon, dass die Acht heute immer noch überall als Unheilszahl gilt? Bei einer mit märchenhaften Elementen versehenen Space Opera denkt man schnell einmal an die Zukunftshistorie von Cordwainer Smith (was das Setting betrifft, nicht den Stil ... später in der Rundschau kommt noch ein Buch, bei dem es genau umgekehrt ist).

Ironischerweise passt dazu auch der Umstand, dass - Stichwort Old-School, man könnte auch sagen: retro - "Galdäa" sich immer dann, wenn der Roman den Weltraum verlässt, nur noch bedingt wie eine Geschichte aus der Zukunft liest. Ein Gang zur Telefonzelle ist ein altertümlich wirkender Akt, auch wenn man von dort auf einem anderen Planeten anrufen kann - und Wörter wie "Telegramm" oder "Eisbein" klingen heute schon wie aus einem anderen Jahrtausend. Cordwainer Smith schrieb seine Erzählungen Mitte des 20. Jahrhunderts. Kruschels Roman steht diesen in der Beschreibung der zukünftigen Gegenwart aber sehr, sehr viel näher als (siehe die vorige Seite) dem Posthumanismus-Puzzle von Hannu Rajaniemis "Quantum". Genau genommen ist ein größerer Unterschied kaum denkbar, aber zumindest eine Gemeinsamkeit gibt es doch: Beide warten mit einer entzückenden Wortneuschöpfung auf - Rajaniemi mit Quantenhure, Kruschel mit Kuschelgefechtsstand. Und irgendwie passen beide Wörter auch ganz gut zum jeweiligen Buch.

Ken Scholes: "Lobgesang"

Kartoniert, 573 Seiten, € 15,50, Blanvalet 2011.

Rücksturz in die Benannten Lande. Wir erinnern uns an den Vorgängerroman "Sündenfall" (und wenn nicht: hier ist der Rückblick): Ken Scholes' mittlerweile als Pentalogie angelegte "Psalms of Isaak" gehören zur Fantasy, haben aber weniger mit Elfen- und Drachenland zu tun als mit Szenarien wie beispielsweise Gene Wolfes "Buch der Neuen Sonne". Wir befinden uns in einer fernen Zukunft - möglicherweise der Erde, zumindest aber einer einstmals hochtechnisierten Welt. Aufbauend auf Wissensfragmenten, die die Archäologen des Androfranziner-Ordens ausgebuddelt haben, kurven zur Romanzeit schon wieder erste "eiserne Schiffe" auf den Meeren, während Mechoservitoren genannte Quasi-Roboter Dokumente aus vergangenen Zeitaltern katalogisieren. Nicht zu vergessen das prophetisch begabte Mädchen Winters, das nach der verheißenen neuen Heimat seines Volkes sucht - und an deren Himmel sie in ihren Visionen eine riesige blau-braune Kugel sieht. Klingt ganz so, als läge die neue Heimat auf dem Mond ... schließlich schimmert der seit dem Zeitalter der Jüngeren Götter blaugrün, wie Scholes fast schon gebetsmühlenartig im Text wiederholt.

Zu Beginn von "Sündenfall" war die Bibliotheksstadt Windwir, Zentrum der Androfranziner und ihrer Suche nach dem Licht (= nach Wissen in durchaus weltlicher Bedeutung) in einer Art Atombombenexplosion hochgegangen; ausgelöst freilich nicht durch einen mechanischen Zünder, sondern durch Bannsprüche, die aus einem dunkelmagischen Zeitalter lange nach den Jüngeren Göttern stammten. Am Ende des Romans stand hingegen ein Hoffnungsschimmer: Der Zigeunerkönig Rudolfo hat die Agenden des weitgehend ausgelöschten Ordens übernommen und baut eine neue Bibliothek auf. "Lobgesang" (2010 als "Canticle" erschienen) setzt ein halbes Jahr später ein: Auch wenn sich die Tumulte nach der Zerstörung Windwirs noch nicht gelegt haben, schöpfen die Benannten Lande erstmals wieder Hoffnung - gleichsam versinnbildlicht in dem erfreulichen Umstand, dass dem neuen starken Mann Rudolfo und seiner Partnerin in Kampf und Bett Jin Li Tam ein Sohn geboren wird. Und schon geht wieder alles den Bach runter. Die Feierlichkeiten werden in einer unheimlich anmutenden Szene von unsichtbaren Attentätern überfallen, reihenweise fallen die Erstgeborenen von politischen WürdenträgerInnen Anschlägen zum Opfer. Dass Rudolfos Familie als einzige verschont bleibt, macht sie verdächtig - offenbar ist jemandem sehr daran gelegen, in den Benannten Landen Unruhe zu stiften.

Zwei Autoren könnten für die "Psalms of Isaak" Pate gestanden haben, der eine George R. R. Martin , der andere "Dune"-Vater Frank Herbert. Zumindest fühlt man sich unwillkürlich an die Atmosphäre der Wüstenplanet-Saga erinnert, wenn Scholes immer wieder das Stilmittel verwendet, Dialoge mit kommentierenden Gedanken - Er kennt meine Antwort. oder Er altert schnell. - zu durchsetzen. Wozu noch die schon beim letzten Mal beschriebenen raffinierten Methoden geheimer Kommunikation und vor allem die politischen Machenschaften der Familie Li Tam kommen: Deren generationenübergreifende Pläne ähneln verblüffend denen von Herberts Bene Gesserit - bis hin zur Zuchtauswahl von Hoffnungsträgern, wie Rudolfo in "Sündenfall" am eigenen Leib erfahren musste. Offenbar in Absprache mit den Androfranzinern haben die Li Tam ein Netz über die gesamte bekannte Zivilisation gesponnen - für die gute Sache, aber deswegen nicht weniger skrupellos.

Und da in "Lobgesang" sämtliche ProtagonistInnen mit den Folgen der Entscheidungen, die sie in "Sündenfall" getroffen haben, konfrontiert werden, trifft es zwei Li Tam besonders hart: Jin hat der Fruchtbarkeit ihres Mannes mit Pülverchen nachgeholfen - das so gezeugte Kind kommt sterbenskrank zur Welt. Jins Vater, das Familienoberhaupt Vlad Li Tam, macht indessen die größte persönliche Entwicklung aller Charaktere durch: Er, der zahllose Nachkommen bedenkenlos für politische Zwecke einsetzte, muss nun der Ermordung seiner Familie beiwohnen. Genauer gesagt: einer industriellen Massentötung in einer eigens dafür gebauten Anlage ... einmal mehr überschreitet Scholes damit gewohnte Genre-Grenzen. So erkennt Vlad unter grausigsten Umständen, dass er genauso manipuliert wurde wie Rudolfo durch ihn und dass das Netz, das er gesponnen hat, nur Teil eines sehr viel größeren Gewebes ist. Und das nicht für die gute Sache.

Ähnlichkeiten zu George R. R. Martins Verständnis von Fantasy finden sich in der Betonung der Realpolitik: Auch wenn die geplante Beziehung zwischen Rudolfo und Jin Li Tam zu echter Liebe zu werden beginnt, könnte ihr Ringetausch kaum unromantischer ausfallen - er soll lediglich der politisch gewitzten Jin die formale Verwaltungsmacht übertragen, weil Rudolfo aufbricht, um ein Heilmittel für seinen Sohn zu finden. Dass diverse Haupt- und Nebenfiguren von übermächtigen Vater- bzw. Mutterinstinkten überfallen werden und für diese alles andere außer Acht lassen, beißt sich zwar etwas mit dem ansonsten eindeutigen Primat der Politik ... erhöht aber immerhin die dramatische Wirkung beträchtlich. Und auch das ist ganz wie bei Martin: Polyperspektivisches Erzählen; nicht weniger als acht Figuren sind kapiteltragend. Damit kann zum einen derselbe Handlungsstrang aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden, zum anderen geht der Roman damit in die geografische Breite. Während Vlad sich auf die Suche nach dem äußeren Feind der Benannten Lande macht und Rudolfo ihm später hinterher eilt, zieht der junge Neb nach Osten in die Mahlenden Ödlande. Dort, wo einst die Zivilisation war, ist heute nur noch eine Wüste aus Sand, Stein und erstarrtem Glas. Und das Tor in metaphysische Bereiche, in denen Neb seine Bestimmung zu finden hofft. Mit Neb bringt Scholes das fast - aber nur fast - schon vermisste Element von uralten Prophezeiungen ein - klingt nach drögem Fantasy-Standard, ist aber recht komplex ausgearbeitet ... und außerdem ist Neb ja nicht die Hauptfigur.

"Lobgesang" weist gewissermaßen die entgegengesetzte Struktur zu "Sündenfall" auf: Während dort sämtliche ProtagonistInnen bei der Verheerung Windwirs zusammenströmten, läuft hier erst mal alles auseinander; auch die Handlung. "Lobgesang" scheint damit zunächst unter MBS (Middle-book Syndrome) zu leiden, nimmt aber - wer sagt's denn - in der zweiten Hälfte wieder ordentlich Fahrt auf. Und erneut versammeln sich fast alle Hauptfiguren - nur um verzweifelt zu erkennen, dass jeder ihrer Züge offenbar längst von dem als Karmesinkaiserin auftretenden geheimnisvollen Feind im Hintergrund antizipiert wurde. Will man sich an eine Hoffnung klammern, dann findet man sie vielleicht bei "Star Wars": Dort schnarrt Imperator Palpatine ja auch: "Alles, was sich bis jetzt zugetragen hat, ist stets nur nach meinem Plan geschehen"... ein paar Minuten, bevor Luke Skywalker ihn in den Schacht stürzt, bätsch. - Band 3, "Hohelied", erscheint im Oktober, dann sehen wir weiter.

Lavie Tidhar & Nir Yaniv: "The Tel Aviv Dossier"

Broschiert, 216 Seiten, ChiZine Publications 2009.

Hier mal das, was man im Mediensprech einen "heißen jungen Autor" nennt. In den vergangenen zwei, drei Jahren war der Israeli Lavie Tidhar in einer fast schon unüberschaubar gewordenen Anzahl von Anthologien und Magazinen vertreten - bei den in der Rundschau vorgestellten Büchern zum Beispiel mit dem Techno-Märchen "The Slonet Ascendancy" in der Anthologie "Shine" über den Aufstieg des kleinen Inselstaats Vanuatu zur Weltmacht. Tidhar ist ein Mann der kurzen Formate; hier zunächst eine seiner längsten Erzählungen, die in Zusammenarbeit mit seinem Landsmann Nir Yaniv entstanden ist und ein erstes großes Ausrufezeichen war, dass hier jemand die Bühne betreten hat, auf den man achten sollte.

Es ist ein ganz normaler Tag in Tel Aviv, als plötzlich die Hölle losbricht - und wer weiß, vielleicht sogar die echte. Schimmernde Luftsäulen, Mini-Tornados gleich, erscheinen wie aus dem Nichts, ziehen so gezielt, als wären sie intelligent, durch Straßen und Häuser und saugen Menschen in den Himmel hoch, wo diese zerschreddert werden. Etwas sehr Großes und sehr Fremdes scheint sich hinter den Wolken zu verbergen. Die Armee wird ebenso verblasen wie die Bürgerschaft, und bald beginnt sich ein neuer, gigantischer Berg aus der Stadt emporzuheben, über dem ein unbekannter Sternenhimmel glitzert. - Diese Anfangsphase erleben wir gleich mehrfach unmittelbar mit, denn Tidhar & Yaniv toben sich nicht nur ideenmäßig, sondern auch stilistisch ordentlich aus. "The Tel Aviv Dossier" wird in Collage-Technik erzählt und präsentiert sich als wilde Mischung aus rekonstruierten E-mails, Podcasts, Chat-Protokollen sowie Kapiteln, die in herkömmlicher Weise in erster oder dritter Person erzählt werden. Für letztere kann es innerhalb der Romanhandlung natürlich gar niemanden geben, der sie schriftlich dokumentiert hätte - dennoch fließen sie zusammen mit den übrigen Zeugnissen in das titelgebende "Dossier" ein, das ein Protagonist für die Weltöffentlichkeit zusammenstellt. Und auch wenn die beiden Autoren auf Logik fröhlich pfeifen, ist ihnen dieser Umstand natürlich bewusst und wird augenzwinkernd bloßgestellt. Der Sammler rätselt: The documents are strange. Illogical. What do they have to do with anything? And if they do - how where these testimonies taken?

"The Tel Aviv Dossier" lässt sich (wie übrigens Lavie Tidhar selbst auch) auf kein Genre festlegen, die Geschehnisse werden zunehmend surreal und wimmeln nur so vor religiösen Bezügen, geerdet allerdings mit ebenso viel Pop-Kultur ("The Da Vinci Code: Excellent Book. Many pages. Burns well.") und grotesker Situationskomik mit politischen Untertönen: Etwa wenn Yigal Tumarkins berühmtes Holocaust-Mahnmal vom Sturm aus dem Boden gerissen wird und Regierungsgebäude in Klump schlägt. Weniger satirische Brisanz, aber genauso viel Komik bietet ein Treffen der Israeli UFO Research Society oder das grausame Schicksal der IT-Spezialistin Naama, die gerade einen Podcast erstellt, als die Tornados sie in den Himmel ziehen. Noch während ihr die Gliedmaßen ausgerissen werden, klopft die streng rationale Naama ihre vermeintlich irreale Situation auf mögliche Erklärungen ab: It's as if someone is determined that I reach the conclusion that a young man, above me, was processed into shreds and now his blood is falling all over me. This is, of course, quite illogical. There must be another explanation. Possible hypothesis: hypnosis? Make a note of that. Sie spricht sogar noch weiter, als sie nur noch ein Kopf ist ... und das ist immer noch nicht Naamas Ende, sondern bloß der Beginn einer Kette von zum Schreien komischen Erlebnissen, die uns tief in Bizarro-Territorium hineintragen.

Die sehr freimütige Form des Romans drückt sich auch darin aus, dass er keine wirklichen Hauptfiguren hat. In der ersten Hälfte werden drei Personen hervorgehoben: Die Dokumentarfilmerin Hagar, die den Ablauf der urbanen Apokalypse aus einer Art "Cloverfield"-Perspektive dokumentiert, der Talmud- bzw. Jeschiwa-Schüler Daniel und der Feuerwehrmann Eli. Letzterer sieht sich selbst als all-action kind of guy, erweist sich aber bald als vollkommen abgedrehter Psychopath, dem der Untergang Tel Avivs den Tag seines Lebens beschert; nur ein passender Soundtrack fehlt ihm zum vollkommenen Glück. In der zweiten Romanhälfte, auch wenn sie nur ein Jahr später spielt, sind diese drei bereits zu Objekten religiöser Verehrung durch bizarre Kulte geworden. Dafür kommen Sam, Spezialagent des Oberrabbiners, und Mordechai hinzu, ein "Historiker des Okkulten" - soll heißen: ein von Verschwörungstheorien besessener Nerd mit überraschendem Gewaltpotenzial.

Das von der Umwelt abgeschnittene Tel Aviv, in das sich diese beiden einschleichen, ist zu einer Ruinenlandschaft geworden, in der sich die überlebenden StadtbewohnerInnen in seltsamen Mikrogesellschaften zusammengefunden haben - von raubtierartigen Kinderbanden über Pizzalieferanten-Gangs bis zu Sklavenjägern. "Interludes" genannte Kurzkapitel schildern den Alltag der Überlebenden, sei es die vergebliche Suche nach Angehörigen, sei es die bescheidene Hoffnung, den wöchentlichen Spießrutenlauf in die letzte verbliebene Synagoge ein weiteres Mal zu überstehen, ohne unterwegs ermordet oder gefangen genommen zu werden. Diese zumeist tragischen Zwischenspiele fungieren zugleich als Kontrast zum zuvor schon genannten Humor - denn was immer "The Tel Aviv Dossier" sein will, ein Schenkelklopfer allein soll es nicht sein. Und so schwingt es sich schließlich noch zum Clash zweier Evangelien auf: Ein Lovecraftsches mit dunklen, chaotischen, gleichgültigen Himmeln - und eines der Liebe, das weit genug definiert ist, dass es weder vor einer Massenorgie noch vor dem Einbau platter Songtexte - "Love is all around you!" - zurückschreckt.

"The Tel Aviv Dossier" ist ein Paradebeispiel für die Kategorie "Was zum Teufel war das denn?" und dementsprechend höchst lesenswert (man sollte sich allerdings keine stringente und alle Fragen klärende Handlung erwarten). Und es wartet so ganz nebenbei mit einer entsetzlichen Erkenntnis auf: Auch israelische Kinder wurden offenbar mit der grässlich endlosen Zeichentrick-Serie "Marco" gefoltert. Kein Wunder, wenn jemand aus der betroffenen Generation Cthulhu herbeischreibt.

Lavie Tidhar: "Cloud Permutations" und "Gorel and the Pot-bellied God"

Gebundene Ausgaben, 119 bzw. 85 Seiten, PS Publishing 2010 bzw. 2011.

Lavie Tidhar ist eine echte Herausforderung für alle diejenigen, die ihre Bücherregale nicht alphabetisch nach AutorInnennamen, sondern nach Subgenres geordnet haben. Da hätten wir aus seinem Schaffen zum Beispiel: Steampunk ("The Bookman", "Camera Obscura"), Science Fiction ("Cloud Permutations", links oben), Fantasy ("Gorel", rechts) oder metaphysische Thriller wie "An Occupation of Angels" und das zuvor beschriebene "Tel Aviv Dossier". Übernatürliche Phänomene scheinen sich als einziger roter Faden durchs Werk Tidhars zu ziehen ... aber sehen wir erst mal, inwieweit das für sein kommendes Buch gilt. Das wird eine Alternativweltgeschichte, in die der kosmopolitische Autor persönliche Erfahrungen eingebaut haben will. Appetitanregender als jede Inhaltsangabe dürfte wohl schon der Titel wirken: "Osama" ...

"Cloud Permutations" wurde wie das zuvor genannte "The Slonet Ascendancy" bei einem längeren Aufenthalt Tidhars in Melanesien geboren. Tidhar baut mit großer Freude Ausdrücke aus der Kreolsprache Bislama ein, die sich aus dem Englischen bedient hat und famose Wörter wie Sanigodaon (=Sonnenuntergang) kennt. Vermutlich bin ich durch "Cloud Permutations" auch zum ersten Menschen in Österreich geworden, der Coleridges berühmtes Gedicht "Kubla Khan" in der Bislama-Version kennengelernt hat. - Die Novelle ist auf dem Wasserplaneten Heven angesiedelt, der von melanesischen KolonistInnen besiedelt wurde. Sie leben nun auf den wenigen natürlichen Inseln, die der Planet bietet, ergänzt um ein mobiles künstliches Eiland inklusive eines Vulkanschlots, aus dem der Dampf des Antriebs ausgespuckt wird. Und wie im "Tel Aviv Dossier" spielen auch hier Wolken eine Rolle, die über die von bloßen H2O-Ballungen hinausgeht. Gleich zu Beginn betritt eine Gestalt die Szene, die zwar die Form eines Menschen, doch die Farbe von Wolken hat und mit dem Himmel zu korrespondieren scheint. Einmal mehr scheint Intelligenz in der Troposphäre zu schweben - an einer Stelle wird beschrieben, dass sich Wolken "wie ein Kriegsrat" versammeln. Man respektiert und fürchtet sie - Fliegen ist mit einem Tabu belegt, und natürlich setzt sich die Geschichte damit in Gang, dass jemand dieses Tabu bricht.

Der junge, von mystischen Visionen getriebene Kal wird wegen seiner unbedachten Tat auf die gerade vorbeischwimmende Vulkaninsel verbannt und lernt dort den extravaganten Bani kennen. Von diesem lässt er sich zu einer "Schatzsuche" nach Alien-Artefakten überreden und trifft in weiterer Folge nicht nur auf spektakuläre Vertreter der planetaren Fauna, sondern auch auf Strukturen, die bis an den Rand der Atmosphäre ragen; nicht jede davon ist ein Weltraumfahrstuhl. Die Erzählung wechselt damit mehrmals den Charakter: Was als Coming-of-Age-Plot beginnt, schlägt bald eine gruselige Richtung Lovecraftscher Prägung ein, mutiert dann zu einer wilden Abenteuergeschichte à la Philip José Farmer und schließlich zu metaphysischer SF. "Cloud Permutations" wird vom Eröffnungssatz weg in märchenhafter Weise erzählt. Doch es ist ein textkritisches Märchen, gefiltert durch die Betrachtung aus einer unbestimmten Zukunft, was sich in Einschüben wie There are contrasting stories regarding that first conversation between the two boys ausdrückt. Die Mischung aus historischer Reflexion und Mythisierung, die sich durch den ganzen Text zieht, erinnert stark an Cordwainer Smith - da ist es keine Überraschung, wenn Kal einen Ort betritt, der Cord-wainer Tower heißt. Mir fällt spontan ein Dutzend AutorInnen ein, die aus derselben Geschichte eine 600-Seiten-Monstrosität gezogen hätten, ohne ihr auch nur irgendetwas hinzufügen zu können. Sie ist gut, wie sie ist.

Deutlich einfacher gestrickt, und das durchaus mit Absicht, ist das jüngst erschienene "Gorel and the Pot-bellied God". Für diese Fantasy-Raubersgschicht voller Sex, Gewalt und Drogen hat sich Lavie Tidhar der Welt der Pulps als einer der Wurzeln von Science Fiction und Fantasy besonnen. Für einen jungen Autor ist dies keineswegs mehr eine Selbstverständlichkeit, aber bereits in seinem Erzählband "HebrewPunk" hatte sich Tidhar dieser ganz speziellen Form der fantastischen Literatur gewidmet. Im Zentrum der "Guns & Sorcery"-Novelle steht der - potenziell wiederverwendbare - "Held" Gorel von Goliris, der mit diversen Schusswaffen und einer eher zweifelhaften Ethik ausgestattet ist. Einst durch eine Intrige aus seiner Heimat entführt, versucht er nun mit allen Mitteln, dorthin zurückzugelangen. Das Mittel der aktuellen Folge (denn die Erzählung hat eindeutigen Seriencharakter) wäre ein magischer Spiegel. Bloß muss man den erst mal aus dem labyrinthischen Palast einer Sumpfgottheit herausholen.

Tidhar entwirft eine dichtbevölkerte Fantasy-Welt ohne Elfen und Zwerge, dafür mit Frosch-, Vogel- und sonstigen Menschen und mit Städten, deren wichtigste Sehenswürdigkeit zumeist das örtliche Bordell ist. Wir fügen der Mixtur blutige Zweikämpfe, magische Intrigen und mutantenzüchtende Ordensfrauen hinzu, und fertig ist eine Geschichte, die pulpiger nicht sein könnte; dass sie in kurzen Sätzen erzählt wird, unterstreicht dies auch formal. Allerdings hätte die Selbstzensur der einstigen Pulp-Magazine schwerlich einen Helden akzeptiert, der sich - in einer Welt, in der Götter wie Drogen wirken - alle paar Seiten einen Schuss setzt. Oder der gerne herumschläft, ohne dabei auf Spezies oder Geschlecht seiner BettpartnerInnen groß zu achten. Ist alles in allem keine weltbewegende Geschichte, macht sich aber gut in der Sammlung - nicht zuletzt weil ich den dahinterstehenden britischen Verlag PS Publishing jedem wärmstens ans Herz legen kann. Der hat sich nämlich - was für eine wohltuende Gegenstrategie zur Wälzerschwemme auf dem Phantastik-Markt! - auf Kurzromane und Novellen spezialisiert und gibt diese zu vernünftigen Preisen in wunderschöner gebundener Aufmachung heraus. Eine Empfehlung!

Kazuo Ishiguro: "Alles, was wir geben mussten"

Broschiert, 352 Seiten, € 10,30, btb 2011.

Ein Buch, das man nur dann angemessen weiterempfiehlt, wenn man das ihm innewohnende Geheimnis nicht verrät, stand in der "Zeit" zu lesen. Quatsch. Also: Die Kinder, um die es hier geht, sind Klone und werden als OrganspenderInnen gezüchtet. Und jetzt noch einmal: SIE WERDEN ALS ORGANSPENDER/INNEN GEZÜCHTET!! Genau darum geht es doch: "Alles, was wir geben mussten" dreht sich eben nicht um Menschen, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an einem idyllischen Ort leben, ehe sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel die Eröffnung trifft, dass sie als lebende Ersatzteillager fungieren. Das wäre "The Island". Zugegeben, die aktuell in den Kinos laufende Verfilmung von Kazuo Ishiguros Bestseller, die auch der Anlass war, den Roman sechs Jahre nach seinem Ersterscheinen noch einmal herauszugeben, bringt dies nicht so richtig rüber. Vermutlich ist dies dem Umstand geschuldet, dass das Medium Film die ganz spezielle Atmosphäre, die den Roman auszeichnet, kaum wiedergeben kann. Wir wussten es und wussten es doch nicht: Das kann man im Film aussprechen, im Roman kann man es jedoch auch fühlbar werden lassen. Welches Schicksal die Zöglinge des Internats Hailsham erwartet, wird hier nach hundert Seiten zum ersten Mal explizit gesagt - Andeutungen machen es jedoch schon sehr viel früher klar, eigentlich schon von der ersten Seite weg.

Im Prinzip in der Rückblende erzählt, gliedert sich der Roman in drei Teile, entsprechend Kindheit, Teenagerzeit und Erwachsenenalter seiner drei Hauptfiguren Kathy (der eigentlichen Erzählerin), Tommy und Ruth. Am spannendsten sind dabei die Jahre in Hailsham, einem Internat irgendwo in der englischen Pampa. Es ist kein typischer Internatsroman, in dem Themen wie Mobbing und dergleichen im Vordergrund stehen - aber die Zöglinge sind ja auch etwas Besonderes, Klone eben. Und dennoch (warum eigentlich auch nicht?) ganz normale Kinder. "Alles, was wir geben mussten" (im Original "Never let me go") versteht es ausgezeichnet, Erwachsenen kindliche Denkweisen in Erinnerung zu rufen - zum Beispiel welch unendlich politischer Akt die Entscheidung ist, neben wem man bei einer Veranstaltung sitzt oder mit wem man ein Geheimnis teilt.

Doch ist die dichte Atmosphäre hier um ein zusätzliches Element angereichert: Ein subtiles Netzwerk wechselseitiger sozialer Kontrolle bestimmt den Alltag der Zöglinge. Es äußert sich im vielfach beschriebenen Bemühen nicht belauscht zu werden ebenso wie in den eigenartigen Tauschmärkten, für die die Kinder kleine Kunstwerke produzieren - und auch darauf achten, ob sich auch alle genug Mühe geben. Die besten Stücke werden von einer "Madame" für ihre Galerie abgeholt - woraus eine Schlüsselstelle wird, die im Film leider komplett untergeht. Denn ein paar Mädchen verfallen auf die Idee, dass sich Madame aus irgendeinem Grund vor ihnen fürchte - also beschließen sie ihr einen Streich zu spielen und ihr den Weg zu verstellen. Das Ergebnis lässt sie erschüttert zurück. Ruth hatte Recht behalten: Madame fürchtete sich vor uns. Aber sie fürchtete sich so, wie sich jemand vor Spinnen fürchtet. Darauf waren wir nicht gefasst gewesen. Es war uns nie in den Sinn gekommen, uns zu fragen, wie es für uns wäre, so gesehen zu werden: als die Spinnen.

Überhaupt verhalten sich die Erwachsenen den Kindern gegenüber merkwürdig. Ihre Aufseherinnen geben ihnen - auch das ein großer Unterschied zu "The Island" - eine überraschend umfassende Ausbildung von Geschichte bis Sexualkunde, flüchten jedoch vor heiklen Fragen. Alles offenbar Teil einer Strategie, die eine der Hauptfiguren zu der Vermutung führt, dass den Kindern sämtliche Wahrheiten gezielt eine Spur zu früh eröffnet werden. So erlangen sie Wissen, ohne es komplett zu verstehen, und sind vorbereitet für etwas, das sie später nicht mehr in Frage stellen werden. Bei den ProtagonistInnen wirkt sich dies in unterschiedlicher Form aus, sei es Kathys ruhige Akzeptanz oder Ruths übertrieben affirmatives Verhalten, aus dem aber nicht weniger Verzweiflung spricht als aus Tommys Versuchen, zu einem Zeitpunkt, an dem es längst zu spät ist, sein kreatives Talent zu beweisen. Schwer zu sagen, was schrecklicher ist: Euphemismen wie "abgeschlossen" in Sätzen wie "Ich war nicht in bester Stimmung, nachdem in der Nacht zuvor mein Spender abgeschlossen hatte", hinter denen sich die ganze Grausamkeit des Systems verbirgt, oder die banalen und doch unerreichbaren "Traumberufe", von denen die Hailsham-Zöglinge schwärmen: Fahrer. Postbote. Bürokraft.

Während der Film unnötigerweise Jahreszahlen erfindet (von den 70ern bis in die 90er), bleibt der Roman selbst in einem zeitlichen Nirgendwann angesiedelt. Die verwendete Technik - Musikkassetten und Walkman - scheint zwar auf eine solche Einordnung hinzudeuten, was Genre-LeserInnen den Roman als Alternativweltgeschichte identifizieren lassen müsste. Doch ist der Verzicht auf genaue Datierung beabsichtigt. "Alles, was wir geben mussten" ist kein Genre-Roman und gewährt den LeserInnen daher auch nicht die üblichen Genre-Strukturen: Hier gibt es keine Personifizierung des Systems in Form eines Diktators oder Chefwissenschafters, keinen Revolutionär, der die Zentrale stürmt, keine spektakulären Fluchtversuche aus der dystopischen Gesellschaft.

Ishiguro hat ein abstrakteres Setting gewählt, um allgemeingültige Aussagen zu treffen - mit Erfolg, immerhin hat das Buch es nicht nur zu Bestsellerwürden, sondern auch auf eine Liste der hundert besten englischsprachigen Romane geschafft. Ganz so wie in Ishiguros früherem Roman "Was vom Tage übrig blieb" geht es auch hier - wenn auch in einem ganz anderen Setting - um Dinge, die ungesagt bleiben, und Chancen, die man ungenutzt verstreichen lässt. Bis es vielleicht zu spät ist und man sich in sein Schicksal fügen muss. Und darin sind sich doch letztlich alle Menschen gleich, wie am Ende des Films gesagt wird. Etwas plakativer als im Roman, aber es ist und bleibt eben einfach ein anderes Medium.

Chris Wooding: "Piratenmond"

Broschiert, 576 Seiten, € 10,30, Heyne 2011.

Mittlerweile betrachte ich die Buchtitel bei Heyne mit etwas anderen Augen. Sie haben zwar oft mit der Handlung nichts zu tun, müssen aber nicht notwendigerweise sinnlos sein. Sie funktionieren vielleicht eher über freies Assoziieren - so wie hier. "Piraten" plus ein seltsames Luftgefährt ... historische Anmutung, seltsame Technik, ergo Steampunk. "Mond" ... es ist keine viktorianische Oper, sondern spielt sich auf einer anderen Welt ab. Und schon wären wir im Herzogtum Vardia angelangt: In einem Land von so gewaltiger Größe und mit einer derart feindseligen Geografie ergaben Straßen und Schienen nach der Erfindung der Luftschiffe nicht mehr viel Sinn. Der Satz könnte glatt den technophilen Zukunftsprognosen des 1910er Buchs "Die Welt in 100 Jahren" entnommen sein. Also Vorhang auf für einen Himmel voller Luftschiffe; bei diesen handelt es sich übrigens weder so recht um Flugzeuge noch um Zeppeline, sondern um nicht hundertprozentig eindeutig beschriebene brachiale Konstruktionen, die durch die Substanz Aerium in der Luft gehalten werden. Das hässlichste und tollste von allen heißt "Ketty Jay".

Kapitän der "Ketty Jay" ist Darian Frey - ein Windhund vor dem Herrn (was wichtig zu notieren ist, weil abgelegte Ex-Geliebte zentrale Rollen für die Handlung spielen). Der sympathische Gauner hält sich und seine Crew mit Schmuggel, Schlepperei und gelegentlicher - mäßig erfolgreicher - Kleinpiraterie über Wasser. Ein wichtige Charakterisierung Darians lautet wie folgt: Er mochte es, wenn seine illegalen Handlungen innerhalb der Sicherheit einer ordentlichen Zivilisation stattfanden. Totale Gesetzlosigkeit bedeutete Überleben auf der Grundlage von Stärke oder Gerissenheit, und von beidem hatte Frey nicht allzuviel zu bieten. Diese Selbsterkenntnis kommt ihm übrigens im Piratennest "Retribution Falls", dem der 2009 erschienene Roman seinen ungleich passenderen Originaltitel verdankt. Zu Darians Crew gehören der "Dämonist" Grayther Crake, dessen buchstäblich durchschlagendster Erfolg bislang der mechanische Golem Bess ist, und die neu an Bord genommene Navigatorin Jez; glücklicherweise nicht attraktiv genug, um Darians praktisch unvermeidliches Love Interest zu werden. Dazu kommen als Nebenfiguren ein trinkender Schiffsarzt, der keine Patienten behandeln will, ein entlaufener Sklave als Ingenieur sowie ein neurotischer und ein heldenhaft-dümmlicher Jagdflieger.

"Piratenmond" bedient sich eines gängigen Motivs von Gangsterballaden - nämlich das von dem kleinen Gauner, der den Coup seines Lebens wittert und dafür sämtliche Regeln in den Wind schlägt, die ihn bislang an ebendiesem Leben gehalten haben. Ein vermeintlich guter Tipp für einen Überfall erweist sich als Intrige mit politischem Hintergrund: Der Thronerbe des Erzherzogs kommt durch Darians Schuld ums Leben, und fortan befindet sich die "Ketty Jay" auf der Flucht vor so ziemlich allem, was in Vardia ein Luftschiff auf die Jagd schicken kann. Die Handlung des Romans verläuft damit in bekannten Bahnen, sie basiert 1) auf dem Versuch, die politischen Machenschaften aufzuklären und die "Ketty Jay" zu rehabilitieren, 2) auf der Aufklärung der jeweiligen persönlichen Geheimnisse der Crew-Mitglieder und 3) deren langsamer Wandlung von einem zufällig zusammengewürfelten Häuflein von IndividualistInnen, die auf der Flucht vor sich selbst sind, zu einer echten Gemeinschaft. Die beiden letzten Punkte könnten - falls alles gut geht - sogar auf gute alte Traumabewältigung hinauslaufen, wie sie bei Abenteuergeschichten in Film und TV unabdingbar wären.

("Wo ist der Schatz?", fragte Malvery gebieterisch. Die Antwort des Piraten war unverständlich, weil er den Lauf einer Schrotflinte im Mund hatte.) Das sind zugegebenermaßen keine sonderlich gewagten Handlungsrezepte, die der britische Autor Chris Wooding - bislang vor allem mit Büchern für ein jüngeres Publikum in Erscheinung getreten - da nachkocht. Und dennoch geht die Mischung ganz vortrefflich auf - seeehr viel besser beispielsweise als beim jüngst vorgestellten "Unendliche Stadt" von Alastair Reynolds, wo Luftschiffe ohne Ende auf den Winden der Langeweile trieben. ("Der Schatz. Wo ist er?", fragte Malvery erneut. Der Pirat schlug ihm ein paar anatomisch unwahrscheinliche Orte vor, wohin er sich seine Mutter stecken konnte.) Der Grund dafür liegt darin, dass Wooding erstens etwas liebevoller mit seinen ProtagonistInnen umgeht, und zweitens in der munteren Erzählweise, die einen immer wieder zum Grinsen bringt. (Eine halbe Minute später waren sie unterwegs, neu ausgerüstet mit einer Wegbeschreibung. Malvery hatte darauf bestanden, dem Piraten für den Spruch über seine Mutter noch eins zu verpassen, aber hinterher ließen sie ihn laufen, abzüglich seiner Pistole und etlicher Backenzähne.)

Gibt in Summe ein sehr unterhaltsames Abenteuer um Schatztruhen, verkommene Spelunken, waghalsige Flugmanöver, Ganovenehre und Duelle, die je nach Situation mit Bomben und Granaten, Mantel und Degen oder - wie auf einem herzoglichen Ball - mit spitzer Zunge ausgetragen werden: "Die meisten Frauen auf diesem Fest sind das Ergebnis einer Inzucht bis zum vollständigen genetischen Kollaps, und die anderen sind mehr als nur halbe Pferde." Und wie die zahlreichen im Roman nur kurz angerissenen geografischen und historischen Details schon andeuten: Hinter der aktuellen Handlung eröffnet sich mit Vardia ein weites Land, das Platz für mehr als nur eine Erzählung bietet. Ein zweiter Roman, "The Black Lung Captain", ist bereits erschienen, Ende Sommer soll ein dritter folgen.

Andreas Brandhorst: "Die Stadt"

Broschiert, 590 Seiten, € 14,40, Heyne 2011.

"Bist du das erste Mal gestorben?" Es gibt nicht viele Orte, an denen man aufwacht und das als Begrüßungssatz zu hören bekommt. Vielleicht Farmers "Flusswelt", die in der Entstehung von "Die Stadt" ebenso fern am Bezugshorizont geschimmert haben mag wie "Das Experiment" der Brüder Strugatzki. Immerhin kommt Andreas Brandhorst, mittlerweile fast schon ein Veteran unter den deutschen Genre-Autoren, aus der Science Fiction. Zuletzt hat er aber - siehe seinen Erfolgsroman "Äon" - die Mystery für sich entdeckt, ein heute deutlich populäreres Genre als die SF. "Die Stadt" verschmilzt Elemente aus beiden und ergibt insgesamt eine überraschend runde Sache und somit einen spannenden Roman.

Ohne lange Umschweife verscheidet Benjamin Harthmann zu Beginn des Romans an seinem 40. Geburtstag bei einem Autounfall. Das Jenseits hat er sich anders vorgestellt: Vor seinen Augen erstreckt sich eine bemerkenswert banale Stadt, in der bloß die Menschen fehlen. Weitgehend zumindest. Die erste von nur ein paar hundert EinwohnerInnen, der Benjamin begegnet, ist Louise, eine taffe junge Frau mit problembeladener Vergangenheit und dem Herz am rechten Fleck. Kurz: die klassische Weggefährtin in einem Mystery-Thriller. Sie flutet Benjamin mit topografischen Begriffen, die teils alltäglich klingen: die Bibliothek, der Supermarkt und als Gipfelpunkt der Banalität das Hotel "Gloria", zum Teil auch schon etwas ominöser: das Loch, das Labyrinth undsoweiter. Das unglamouröse Wording bietet eine erfrischende Abwechslung zu abgelutschten Mystery-Klischees, und wenn wir die genannten Orte der Reihe nach aufsuchen, wird sich ohnehin zeigen, dass mehr dahintersteckt.

Der Supermarkt etwa wird seinem Namen zwar bis hin zur Kaufhausmusik und Lautsprecherdurchsagen, die Sonderangebote in einer unbekannten Währung verkünden, gerecht - doch werden geleerte Regale von unsichtbarer Hand augenblicklich wieder aufgefüllt, als sprängen sie auf ihre Default-Einstellung zurück. Ganz zu schweigen von einem unerklärlichen Schutzmechanismus, mit dem sich der Supermarkt in seinem Inneren den Einsatz von Waffen verbittet. Und viele andere Phänomene in der Stadt sind noch seltsamer: Keine Uhr hat Zeiger, in den leeren Häusern finden sich die Überreste eilig errichteter Barrikaden, im Nebel bewegen sich nichtmenschliche Kreaturen. Dass Benjamin sich wie in einem Theaterstück fühlt, in dem alle ihre Rollen kennen und er als Einziger improvisieren muss, liegt nicht zuletzt auch am eigentümlich kulissenhaften Charakter der Welt um ihn herum. "Was ist das?", fragte er. "Was leuchtet da am Himmel?" - "Vielleicht der missglückte Versuch eines Monds. Du hast die Sonne gesehen; sie geht so einigermaßen, ebenso wie die Wolken. Beim Mond scheint irgendetwas nicht geklappt zu haben."

Die spärliche Bevölkerung der Stadt teilt sich je nach Hierarchieneigung in "Streuner", Unabhängige und die vom selbstgerechten Hannibal (nicht der ... und auch nicht der andere) geführte "Gemeinschaft". Hannibal stimmt seine Gefolgsleute darauf ein, dass sie sich durch entsprechende Lebens- respektive Todesführung zwischen der Weiterreise in Himmel oder Hölle zu entscheiden hätten. Dass die Stadt mit dem Limbus gleichzusetzen sei, ist aber nur die religiöse Interpretation. Freigeist Kowalski, der ein Katastrophenmeter und eine Skala für Fluktuationen in der Realitätsstruktur entwickelt hat, denkt da schon eher an angeregte Quantenzustände und gedehnte Zeit. Auch die Möglichkeiten, dass sie alle unfreiwillig an einem Experiment von Aliens teilnehmen oder - topaktuell! - hinter dem Ereignishorizont des von CERN erzeugten Schwarzen Lochs verschwunden sind, werden ventiliert. Auffällig das Fehlen einer eigentlich recht naheliegenden Erklärung: nämlich dass sie sich in einer virtuellen Simulation befinden. Das hätte ich jetzt nicht geschrieben, wenn es die Lösung wäre. Ist es aber nicht.

Dafür erkennt Benjamin nach und nach, dass er offenbar eine Schlüsselfigur für sämtliche Vorgänge in der Stadt darstellt - und dass in seiner persönlichen Vergangenheit ein monströses Geheimnis lauert, das untrennbar mit dem der Stadt verbunden ist. Er staunt darüber, dass er aus seinem einstigen Leben Talente mitgebracht hat, von denen er gar nichts wusste: Den Umgang mit Waffen etwa oder die Fähigkeit, komplexe Situationen aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren - und belesen war er anscheinend obendrein (für Brandhorst Gelegenheit massenhaft Zitate einzubauen; da hätten wir etwa: Dante Alighieri, Edgar Allen Poe, Heinrich Heine, Percy Bysshe Shelley oder auch "Spin"-Autor Robert Charles Wilson). Und er sieht allenthalben Botschaften, die sich an ihn persönlich richten - ganz ähnlich, wie es einem gewissen Polizisten Sam Tyler widerfährt, als er sich nach einem Unfall in den nikotingelben 70er Jahren wiederfindet und dort immer wieder Botschaften aus der "Zukunft" empfängt. Die TV-Serie "Life on Mars" hat in "Die Stadt" sicher ebenso ihre Spuren hinterlassen wie "Lost".

Im Tarot steht der Tod für Transformation im Allgemeinen. "Die Stadt" mag in der Phantastik viele Vorläufer und vielleicht sogar Vorbilder haben, tänzelt aber um das Thema Veränderung und die Grundfrage, ob man als Mensch immer der bleiben muss, der man einmal war, in origineller Weise herum. Das Ganze noch flüssig erzählt - wie gesagt: eine absolut runde Sache.

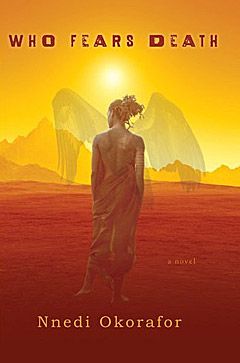

Nnedi Okorafor: "Who Fears Death"

Gebundene Ausgabe, 400 Seiten, DAW 2010.

Tonight, you want to know how I came to be what I am. (...) Thankfully, even my long story will fit on that laptop of yours. Und dabei ist es keine Kleinigkeit, die die Erzählerin hier ihrem unbekannten Zuhörer berichtet, während sie auf ihre Hinrichtung wartet. "Who Fears Death" ist gleichermaßen eine Messias- und eine Rachegeschichte, ein episches Märchen und ein politisches Statement. Nnedi Okorafor, eine US-Autorin nigerianischer Abstammung, schaffte es damit unter die heurigen AnwärterInnen für den Nebula Award und galt sogar als eine Favoritin, musste sich aber letztlich den Zeitreiseromanen "Blackout / All Clear" von Connie Willis geschlagen geben. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.

Wir befinden uns in einer wüstenhaften Region Afrikas, Ort und Zeit bleiben vage. Es muss irgendwann in der Zukunft sein, denn einmal wird gesagt, dass die "Maschinen im Himmel" gelegentlich noch Botschaften zur Erde senden; zudem sind kleine tragbare Computer noch in der ärmsten Hütte vorhanden (auch wenn nie so ganz klar wird, wofür man sie eigentlich benutzt). Doch ist "Who Fears Death" zum Genre des Magic Realism zu zählen - die Magie äußert sich einerseits in Juju, der simplen Alltagshexerei, die relativ leicht zu erlernen ist, und andererseits in den Great Mystic Points, die nur wenige Auserwählte jemals zu beherrschen vermögen. Unter ihnen schließlich auch die Romanheldin Onyesonwu, die bei einer Vergewaltigung gezeugt wurde: ein Umstand, der ihr ganzes Leben prägen wird. Im Hintergrund schwelt der ethnische Konflikt zwischen den dunkelhäutigen Okekwe, zu denen auch Onyes Mutter gehört, und den mediterran/arabisch beschriebenen Nurus, die die Okekwe versklavt haben und nun darangehen, sie auszulöschen. Allerdings zündet Okorafor einige Nebelkerzen, die die simple Übertragung heutiger oder vergangener Konfliktlinien auf ihre fiktive Welt unmöglich machen: So werden im vielfach zitierten Great Book, einer Art Schöpfungsmythos der neuen Welt, die Okekwe als diejenigen beschrieben, die einst unerlaubt eine technische Zivilisation gründeten und dafür von der Göttin Ani mit ihrem jetzigen Los bestraft wurden.

Schon bei der Geburt zeigt sich Onyes ungeduldiges und wütendes Wesen; ihr Name - wörtlich übersetzt mit "Wer fürchtet den Tod" - ist eine einzige Herausforderung. Rache an ihrem biologischen Nuru-Vater zu nehmen wird zu ihrem Antrieb. Und als sie in jungen Jahren entdeckt, dass sie die Fähigkeit des Gestaltwandelns hat, weiß sie auch wie. Doch benötigt sie zuvor eine magische Ausbildung, und das ist ihr sowohl durch ihr Geschlecht als auch durch den Umstand verwehrt, dass sie eine Ewu ist, ein gewaltsam gezeugtes Mischlingskind. Wer aus Gewalt entstanden ist, wird später selbst Gewalt säen, so lautet der allgemeine Glaube, der Onye allenthalben auf Ablehnung stoßen lässt. Und auch wenn dieses Vorurteil im Verlauf der Handlung nicht gerade widerlegt wird, kann sie schließlich nichts dafür und gibt somit eine überaus spannende Hauptfigur ab.

Trost und Unterstützung findet Onye beim jungen Mwita, ebenfalls ein Ewu, und den Okekwe-Mädchen Binta, Luyu und Diti, die zusammen mit ihr das Beschneidungsritual absolviert haben und ihr seitdem in unerschütterlicher Freundschaft verbunden sind. Fast unerschütterlich zumindest, denn wenn die fünf in der zweiten Romanhälfte zu ihrer Racheexpedition aufbrechen, wird es neben Onyes fortschreitender innerer Reifung auch sehr viel um Gruppenchemie und die Liebesbeziehung mit Mwita gehen - dass dieser Abschnitt mit der an obigen Zuhörer gerichteten Anweisung "Type fast because I will speak that way" eingeleitet wird, stimmt also nur bedingt - später überschlagen sich dann allerdings wieder die Ereignisse. Und wie aus der Beschreibung erkennbar wird: Neben Bezugnahme auf afrikanische Mythen ist in Nnedi Okorafors Roman auch vieles an geläufigen westlichen Fantasy-Topoi eingeflossen, von der Prophezeiung einer vom Schicksal erwählten Erlöserin über die Ausbildung zur Schülerin der Magie bis zu den Umtrieben eines dunklen Hexers. Viele Elemente wirken auch deshalb vertraut, weil sie die Erzählstrukturen von Märchen übernehmen - etwa der dreimalige Gang Onyes zu ihrem künftigen Lehrmeister, ehe er sie endlich akzeptiert. Erzählt wird das Ganze in einer klaren, oft auch schonungslosen Sprache, die in ihrer Knappheit poetischer wirkt, als wenn sie sich in barocken Ausschmückungen erginge.

Dass "Who Fears Death" nicht einfach - besser gesagt nicht einmal annähernd - "Harry Potter" auf afrikanisch ist, hat mehrere Gründe. Immerhin geht es hier um nicht weniger als die Geburt eines Mythos, und der will auch in entsprechender Weise erzählt werden. Das beginnt bei Onyes Geburt in der Wüste, reicht über die ersten - guten wie bösen - Wunder, die sie wirkt, und mündet in einen Lebensweg, der gleichermaßen Schicksalserfüllung wie auch Auflehnung dagegen ist. Opfer müssen gebracht werden und so manches kommt anders als gedacht. Viele Stationen auf diesem Weg haben Gleichnischarakter - etwa als eine von Onyes Wegbegleiterinnen ermordet wird und Onye zur Strafe die gesamte Stadt, in der sich das Hate Crime ereignet hat, blendet: We left the town blind as they'd always been. Eine Messiasgeschichte von innen zu erzählen, ohne an deren Außenwirkung zu kratzen, ist ein ziemlicher Balanceakt. Und nicht der einzige, den Okorafor hier zu bewältigen hat.

Ausgangspunkt des Romans war nämlich alles andere als ein Märchen, sondern ein Artikel in der "Washington Post" über als Kriegswaffe eingesetzte systematische Vergewaltigungen im Sudan. So werden die LeserInnen in "Who Fears Death" mit einer Menge Themen konfrontiert, die sie von einem Roman aus dem Großraum Fantasy kaum erwarten dürften: Ethnische Säuberungen bzw. Genozid, Diskriminierung von Vergewaltigungsopfern, Klitoris-Beschneidung und dergleichen mehr. So einen schweren Stoff mit Magic Realism zu kombinieren, schwebt laufend in der Gefahr, auf eskapistische Kitschlösungen zu verfallen. Ein einziges Mal übertritt Okorafor diese Grenze: Dann nämlich, als Onye die Möglichkeiten des Gestaltwandelns dazu nutzt, ihre Klitoris - plopp, das heißt stopp - wieder nachwachsen zu lassen. Ansonsten umschifft die Autorin sämtliche Klippen aber souverän. - Ähnlich wie "Alles, was wir geben mussten" ist "Who Fears Death" ein Roman, der nicht als Genre-Werk verstanden werden will und seinen Erfolg dem Umstand verdankt, dass er auch - und vielleicht sogar vor allem - Nicht-GenreleserInnen anspricht. Ich war beeindruckt, wenn auch nicht begeistert.

Jeff Somers: "Das ewige Gefängnis"

Broschiert, 540 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2011.

Vorhang auf für den dritten Akt der Cyberpunk-Blutoper um Avery Cates. Vor dem Lesen habe ich das Buch an einer zufällig ausgewählten Stelle aufgeschlagen, und das erste Wort, das mir entgegensprang, war: "Explosion". Eine Wiederholung des Versuchs kam auf: "Totenschädel" und der dritte Durchgang auf: "Ableben". Und da war keine Schummelei im Spiel! Wie es Avery im desolaten New York der nahen Zukunft vom Überlebenskünstler zur lebenden Legende als Revolvermann und Polizistenschreck gebracht hat und wie beinahe eine unabsichtlich von ihm verbreitete Nano-Seuche die Welt endgültig entvölkerte, ist in den beiden Vorgängerromanen "Der elektronische Mönch" und "Die digitale Seuche" nachzulesen.

Wie bereits zuvor gesagt: Für einen Roman braucht es in der Regel mehr als einen Handlungsstrang. Das berücksichtigt auch Jeff Somers, auch wenn er zweimal Avery als Ich-Erzähler heranzieht - nur eben zeitlich versetzt. Der erste der beiden Handlungsstränge schließt nahtlos an den Vorgängerband an und schildert, wie der etwas weltmüde gewordene Avery von der Polizei festgenommen und zusammen mit Massen anderer "Personen öffentlichen Interesses" mit Viehtransport-Komfort in das eigentümliche Gefängnis Chengara verfrachtet wird. Dort bleiben die Gefangenen im Wesentlichen sich selbst überlassen; dass Chengara - bei dem es sich übrigens nicht um das "Ewige Gefängnis" des Titels (im Original: "The Eternal Prison", 2009) handelt - von hunderten Quadratkilometern nordamerikanischer Wüste umgeben ist, macht es ausbruchssicher genug. Natürlich werden bald Ausbruchspläne geschmiedet - und es eilt: Täglich verschwinden Gefangene, und niemand weiß warum und wohin.

Der zweite Handlungsstrang ist zwei Jahre später angesiedelt: Hier ist Avery im Auftrag eines Unterstaatssekretärs des Weltsystems unterwegs. Der setzt Avery auf den Leiter der globalen Polizei SSD, den aus den vorigen Bänden als in tausend teuflischen Facetten schillernd bekannten Dick Marin, an. Im Hintergrund tobt ein Bürgerkrieg zwischen SSD und der neugegründeten Armee der Unterstaatssekretäre ... wobei "Bürgerkrieg" ein Euphemismus ist. Denn auf die BürgerInnen wird geschissen - die werden ohne viel Federlesens zwischen den Fronten der beiden Warlords zermalmt. Marin allerdings geht nochmal um ein Eck perfider vor als sein Gegner: Er hat damit begonnen, seine menschlichen Polizeikräfte durch robotische Avatare mit digitalen Bewusstseinskopien der (im Kopierprozess verblichenen) Originale zu ersetzen. Auch er selbst ist ja längst ein posthumanes Kollektivwesen. Als Hort seines Zentrums fungiert der gute alte Kreml, "lange autoritäre Geschichte" und so, wie es in der augenzwinkernden Begründung heißt.

Auf den ersten Blick scheint Somers also sämtliche Handlungsformeln aus den beiden vorangegangenen Romanen zu wiederholen: Wieder gibt es eine Europareise, diesmal halt ins kannibalische Moskau statt in die Ruinen von Paris oder London. Und weil Marin am liebsten die gesamte Weltbevölkerung digitalisieren würde, gibt es auch wieder ein ideologisch motiviertes Mastermind, das die gesamte Menschheit bedroht. Ein Ideenrecycling, das Somers schelmisch zugibt, indem er Avery stöhnen lässt: Ich fragte mich, woran es liegen könnte, dass die letzten drei oder vier Wahnsinnigen, die in den vergangenen Jahren für so viel Wirbel gesorgt hatten, es immer darauf anlegten, alle umzubringen. - Und doch hat Somers mehr in petto, wie schon der Ausbruchsversuch aus Chengara zeigt, der mit der Zusammenstellung eines Teams von ExzentrikerInnen beginnt (auch das ein aus den beiden anderen Romanen bekannter Subplot) und dann einen unerwarteten Verlauf nimmt. Und wer sich die Frage stellt, wofür ein Handlungsstrang gut sein soll, dessen Ausgang doch durch den parallel dazu geschilderten Strang ohnehin offensichtlich sei - nun, dafür hält Somers genau zur Hälfte des Romans einen wirklich hübschen Knalleffekt parat. Mehr darf man hier gar nicht verraten.

Unverkennbar ist auch, dass Somers (oder sein Übersetzer) über die drei Romane hinweg zusehends zu seiner Sprache gefunden hat. All das vielzitierte Hartgesottene, in dem anfangs noch viel Pose steckte, kommt inzwischen - analog zu Averys blutigem Werdegang - glaubwürdig rüber. Schwarzer Humor und totaler Nihilismus halten sich die Waage, denn nicht nur Menschenleben zählen hier nichts, sondern auch alles andere. Siehe etwa Averys touristischen Blick auf das versunkene Venedig: Einige Schritt weit konnte man in das Wasser hinabblicken und die Stadt erkennen, die unter uns lag, die vermodernden Steinfassaden aus längst vergangenen Jahrhunderten, alter Scheiß halt. - Ganz offensichtlich ein Erfolgsrezept, das Somers Romane im Jahresabstand abfeuern lässt: Der vierte Avery-Cates-Band ("Endstation Chaos") erscheint im August auf Deutsch, auf Englisch gibt es sogar bereits einen fünften.

Kai Meyer: "Drache und Diamant" ("Das Wolkenvolk" 3)

Broschiert, 412 Seiten, € 10,30, Piper 2011.

Bei jemandem, der seine Romane derart kinematografisch anlegt wie Kai Meyer, kann man sich vom letzten Band einer Trilogie ein großes Finale erwarten. Tatsächlich ist "Drache und Diamant" ein einziger 400-seitiger Showdown in, unter und schließlich über den chinesischen Tianshan-Bergen. Mit Pauken, Trompeten, Massenchoreografien und einer Veränderung der irdischen Topografie, dass die Schwarte kracht. Geht es doch um nicht weniger als die Wiedererweckung des Ur-Riesen Pangu, aus dessen Körper der chinesischen Mythologie zufolge Kleinigkeiten wie Sonne, Mond und Erde entstanden sind ...

Am Schauplatz strömen der Reihe nach ein: Sämtliche Hauptfiguren - der junge Niccolo vom titelgebenden Wolkenvolk, das von Drachen aufgezogene Waisenmädchen Nugua, das mit Götterwaffen zum Göttermord ausgerüstete Fräulein Mondkind sowie die abgebrühte Schwertkämpferin Wisperwind und ihr dauerjammerndes Beiwagerl Feiqing (ein geradezu klassisches Beispiel für Comic Relief). Dazu kommen Drachen, Riesen, zwei Flotten von Luftschiffen der eulenäugigen Geheimen Händler, der letzte der Unsterblichen, unzählbar große Horden Juru genannter Steinkreaturen - gewissermaßen das Kanonenfutter des Bösen - und schließlich eine intelligent gewordene Naturkraft, der Äther selbst. Kurz: Da wird ganz schön was in die Schlacht geworfen!

Nur eine darf sich die längste Zeit alleine abstrudeln: Alessia, Tochter des Herrschers über das Wolkenvolk, das einst mit einer von Leonardo da Vinci konstruierten, ätherbetriebenen Fluginsel aus Italien aufgebrochen ist und nun über Zentralasien buchstäblich festhängt. Ungewöhnlich eigentlich, dass die Namenspatrone der Trilogie mit Ausnahme von Niccolo und Alessia nur einen Nebenschauplatz abgeben. Allerdings hat Alessia im vorangegangenen Band "Lanze und Licht" (hier der Rückblick) erfahren müssen, dass dem Wolkenvolk zumindest indirekt eine Hauptrolle zukommt. Erst durch den engen Kontakt mit Menschen hat der als Treibstoff genutzte Äther nämlich ein Ich-Bewusstsein erlangen können ... und dieses hat bedauerlicherweise Allmachtsfantasien entwickelt, die nun das Weltgefüge selbst gefährden.

Als Prämisse für einen Fantasyroman ist das übrigens durchaus bemerkenswert. Übersetzt heißt es, dass eine (westliche) menschliche Gesellschaft gleichsam als unbemerktes Abfallprodukt ein Problem in die Welt gesetzt hat, das dieser zum Verhängnis zu werden droht. Nicht die böse Tat eines Einzelnen ist die Wurzel des Problems, sondern der unbedachte Lebensstil einer ganzen Zivilisation. Vom grundlegenden Plot her liegt die "Wolkenvolk"-Trilogie damit näher am Schwarm der Yrr oder an die Weltherrschaft übernehmenden KIs und dergleichen als an einem aufständischen Vala bzw. was die High Fantasy halt so hergibt. - Aber Meyer zeigt ja immer wieder mal, dass er für diesen Bereich ungewöhnliche Ideen in Geschichten umgießen kann, die dennoch niemanden vor den Kopf stoßen. Erinnert sei beispielsweise an die "Sturmkönige"-Trilogie, wo wir spät zu der Erkenntnis gelangen, dass wir uns volle zwei Bücher lang gar nicht in der "wirklichen" Welt, sondern in einer Kopie derselben befanden, eine Art magische Matrix. Dazu passt auch Meyers Verzicht auf Stereotype wie die berühmt-berüchtigte uralte Prophezeiung. Meyers ProtagonistInnen wurden nicht vom Schicksal erwählt, sie sind zufällig ins Geschehen reingeschliddert.

Der Trick dabei ist, das Ganze in eine spannende Erzählung zu kleiden, die von ihrer Bildhaftigkeit lebt. Da wird Feiqing beschrieben, wie er wie eine gekreuzigte Wasserratte im Geschirr seines Fluggeräts hängt, da entfalten sich vor dem geistigen Auge Massenszenen mit den schön obszön designten Juru, die als Fußtruppen des Äthers die gleiche Rolle spielen wie all die dämonischen Sidekicks von "Buffys" diversen GegnerInnen: Für Martial-Arts-Einlagen sorgen, bis der eigentliche Showdown stattfindet. Und über allem beginnt der Riese Pangu bis an den Rand der Atmosphäre aufzuragen. Und weil trotz all des Schlachtgetümmels auch die menschliche Seite nicht zu kurz kommen darf, entscheidet sich am Ende der Trilogie auch, wie die Dreiecksgeschichte zwischen Niccolo, Nugua und Mondkind aufgelöst wird. Noch einmal filmisch ausgedrückt: Die "Wolkenvolk"-Trilogie ist großes Popcorn-Kino mit Herz.

Gerne hätte ich diesen Monat auch schon Stephen Baxters "Die letzte Arche" besprochen, aber leider hat's für weitere Bücher an Lesezeit gemangelt. Beim nächsten Mal dann! Außerdem mit dabei eine Biomechanoid-Reise nach Istanbul und der - kaum zu glauben - erste Suhrkamp-Roman, seit es diese Rundschau gibt. (Josefson)