Allen Steele: "Hex"

Gebundene Ausgabe, 352 Seiten, Ace Books 2011

Zwei Fälle in den letzten Jahren gab's, in denen ich mir sicher war, dass eine populäre US-amerikanische Buchreihe bald zu einer deutschen Ausgabe bei Heyne führen würde: Zum einen Cherie Priests 2009 mit "Boneshaker" begonnene Modernisierung des Steampunk-Genres - die kommt im Winter. Zum anderen Allen Steeles seit den frühen Nuller Jahren laufende "Coyote"-Reihe ... da hat sich bislang allerdings noch nichts getan; von Steele gibt's auf Deutsch nur einige wenige Romane aus den 90ern. Seltsam eigentlich: Mit schon acht Romanen und einer Novelle hat der "Coyote"-Zyklus das Potenzial zu der von Verlagen so geliebten Verkaufserfolgswiederholung (ein gefundenes Fressen also nicht nur für Heyne, sondern auch für Bastei Lübbe), zudem sind Steeles Erzählungen als klassische Space Operas im Gedenken an Arthur C. Clarke, Larry Niven und Robert A. Heinlein angelegt. Und drei "Hugos" hat Steele auch schon auf dem Konto.

"Hex" bietet sich für QuereinsteigerInnen an, weil es auch für den "Coyote"-Zyklus einen Neubeginn bedeutet. Was bisher geschah, spielt für den Roman erstens keine große Rolle und wird zweitens - getarnt als "außerirdisches Dokument" zu Romanbeginn und in einer Timeline vor den Quellenangaben - kurz zusammengefasst. Hier schnell ein Überblick: Coyote ist der Name der ersten und bislang einzigen Kolonialwelt der Menschheit. Von der Erde, auf der eine totalitäre Ideologie die andere abgelöst hat, hat man sich losgesagt und sich mit viel US-amerikanisch anmutendem Pioniergeist der Besiedelung Coyotes gewidmet. Dass Coyote die Menschheit viel besser repräsentiert als die alte Erde, wurde auch quasi-offiziell abgesegnet: Der Talus, ein loser "Club" außerirdischer Zivilisationen, unterhält diplomatische Beziehungen zu Coyote, nicht jedoch zu den als unzuverlässig und gefährlich eingestuften Regimes Europas ... pardon, der Erde. Das Verhältnis der diversen Aliens zu Coyote reicht von Freundschaft bis zu Zurückhaltung - etwas überraschend kommt daher das Angebot just der distanzierten danui, den Menschen eine weitere Welt zur Besiedelung zu überlassen. Coyote hat zwar gerade einmal eine Million EinwohnerInnen, aber Planeten mit den richtigen Lebensbedingungen sind überaus selten, und so greift man das Angebot auf. Zwischen den Zeilen schimmert bereits zu Beginn durch, dass es sich dabei um eine Art Test seitens der Aliens handeln dürfte.

Mit der Leitung der Erkundungsexpedition wird Andromeda Carson beauftragt, eine erfahrene Kommandantin der Handelsmarine von Coyote, die eigentlich schon an ihr Karriereende denkt, nun aber die Mission ihres Lebens antritt. Etwas getrübt durch den Umstand, dass ihr Sohn Sean dem Explorerteam angehört - alte Familienkonflikte schwelen vor sich hin und beschäftigen die ProtagonistInnen mindestens so sehr wie das eigentliche Erkundungsziel. Das hat es allerdings in sich, denn die neue Welt ist kein Planet, sondern Teil einer Dyson-Sphäre, die den Heimatstern der danui (praktischerweise im Abstand von genau einer Astronomischen Einheit, also der Sonne-Erde-Distanz) umgibt. Unter der am Romanende angegebenen Sekundärliteratur ist der Physiker Freeman Dyson entsprechend prominent vertreten. Sein mittlerweile immerhin schon ein halbes Jahrhundert altes Konzept der Dysonsphäre ist hier nicht als durchgängige Schale um einen Stern angelegt, sondern als Verbund aus Billionen Sechsecken; ergo der Spitzname "Hex". Die eigentliche "Fläche" des jeweiligen Hexagons ist leer, dafür bieten seine 1.000 Meilen langen und 100 Meilen dicken "Kanten" jeweils ein vollständiges Habitat und ergeben insgesamt das Biggest Dumb Object Ever. Beziehungsweise ja eigentlich ein "Big Smart Object", wie es in einer selbstironischen Kapitelüberschrift heißt. Und damit man sich das Ganze auch gut vorstellen kann, sind dem Roman einige sehr schöne Schnittzeichnungen des Gesamtobjekts und seiner Einzelbestandteile vorangestellt. Guter Service, das.

Wenn Allen Steeles Werke seinen Fans als die perfekte Space Opera erscheinen, dann liegt dies an einer leicht aufschlüsselbaren Siegerformel: Die beginnt schon mal bei der menschlich gehaltenen Romanlänge, die näher bei Steeles klassischen Vorbildern liegt als bei den All Too Big Dumb Books, die heute den Markt dominieren. Dazu kommen eine geradlinig vorangetriebene Handlung, die auf sprachliche Auffälligkeiten verzichtet (no-nonsense style, wie das so schön heißt), eine Portion Human Drama (vor allem der Mutter-Sohn-Konflikt) und natürlich der allseits begehrte Sense of Wonder. Dabei bewegen sich die ProtagonistInnen auf ihrem Weg durch das Hex zwischen ehrfürchtigem "Boah!"-Staunen und gelegentlichen Anflügen touristischer Borniertheit ... schließlich soll der aufgeklärte Homo galacticus ja auch nicht allzu weit vom Leser der Gegenwart abgehoben sein. Und schließlich vermählt sich der menschliche Entdeckungstrieb mit dem Gefühl, von überlegenen Intelligenzen getestet und bewertet zu werden: Der alte Konflikt zwischen sich geheimnisvoll gebenden Aliens und Menschen, die ungeduldiger sind, als gut für sie wäre. Dass Entscheidungen übers Knie gebrochen werden und zu Missverständnissen zwischen den Spezies führen, ist ein Muster, das Steele bereits in früheren "Coyote"-Romanen angewandt hat.

Kommen wir zu den weniger gelungenen Aspekten: Ein paar Mal hapert's ein wenig mit der Logik - etwa wenn eingangs beschrieben wird, wie der interstellare Verkehr reglementiert wird, um potenzielle Aggressoren daran zu hindern, sich frei zwischen den Sternen zu bewegen. Die Coyote-Menschen finden aus dem Stegreif einen Weg, das System zu umgehen, indem sie eine Idee anwenden, auf die dutzende höher entwickelte Spezies in tausenden Jahren offenbar nicht gekommen sind. Unglücklich auch die Figur des Lieutenant Amerigo Cayce, Seans dauerunfähigem Vorgesetzten, der wirklich immer die falsche Entscheidung trifft und dafür recht kaltherzig die Rechnung präsentiert bekommt. Im Vergleich zu den übrigen ProtagonistInnen ist das eine reeecht simple Darstellung - ein Autor sollte nicht seine eigenen Figuren mobben. Weniger ins Gewicht fallend, aber eine nette unfreiwillige Pointe ist die Illustration eines Hexagons in der Romanmitte, die mit ... acht Ecken erstaunt. Hoffentlich hat Steele keinen Herzinfarkt bekommen, als er sein Druckexemplar ausgepackt hat.

Wenn zuvor die Namen Clarke, Niven & Heinlein gefallen sind, muss man ergänzend noch anmerken, dass Steele diesen zwar nacheifert, aber auch nichts grundlegend Neues hinzufügt. "Hex" hätte Wort für Wort so auch vor 30 oder 40 Jahren geschrieben werden können. Allerdings bleibt der Plot so attraktiv wie eh und je und ist dazu angetan, die LeserInnen in das wahre Goldene Zeitalter der Science Fiction zurückzuversetzen: als sie zwölf waren.

Al Ewing: "El Sombra" + "Gods of Manhattan"

Broschiert, 352 bzw. 320 Seiten, Abaddon Books 2007 bzw. 2011

Das Buch, das mir in dieser Monatsausgabe am meisten Spaß gemacht hat, heißt "Gods of Manhattan". Aber bevor ich dazu komme, muss ich erst noch ein wenig weiter ausholen. Und zwar betreten wir damit die Welt der Shared Universes, also fiktiver Welten, zu denen jeweils mehrere AutorInnen beitragen. Der britische Verlag Abaddon Books hat hier gleich mehrere Projekte am Laufen, eines davon heißt "Pax Britannia" und huldigt den literarischen Ahnen der Science Fiction, von Verne und Wells bis zu den Pulps des frühen 20. Jahrhunderts. Die Erde unserer Tage steht hier ganz unter Steampunk-Vorzeichen; die ungebremste industrielle Kultur des 19. Jahrhunderts hat sogar zu einem noch größeren Treibhauseffekt geführt, aber das sei nur am Rande erwähnt. Auf der politischen Seite stehen sich zwei Machtblöcke gegenüber: Das Ultimate Reich und Magna Britannia, ersteres immer noch unter der Fuchtel von Adolf Hitler, der zwar nicht als Kopf im Gurkenglas, aber dafür als Gehirn in einer zyklopischen Dampfmaschine die Jahrzehnte überdauert hat. Und doch spielt er nur die zweite Geige, denn jenseits des Ärmelkanals steht ihm eine noch ältere und noch imposantere Kontrahentin gegenüber: Niemand Geringeres als Queen Victoria, die dank britannischer Wissenschaft ihr 160. Thronjubiläum feiert; eine knalligere Konstellation lässt sich wohl kaum denken. Die USA haben übrigens nach einem missglückten Coup von Fascho-Senator McCarthy ein "S" dazugewonnen und sind jetzt die United Socialist States of America. Und es ist auch Platz für jede Menge bekannte Namen von Punk-Designerin Vivienne Westwood bis zu Andy Warhol, der seine allseits belächelte Vision von einer global vernetzten Informationsgesellschaft als Dreampunk vermarktet ...

Der Platzhirsch im "Pax Britannia"-Kosmos war bislang der "Warhammer"-erfahrene Jonathan Green. Seine Schreibe ist eher durchschnittlich, da verwundert es nicht, dass er vor allem auf großräumiges Durchschreiten der fiktiven Welt in all ihren Möglichkeiten setzt. Auf den Spuren Jules Vernes ist er schon zur Mondkolonie geflogen, 20.000 Meilen unter dem Meer geschwommen ... und egal ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, überall begegnen wir Monstern. "El Sombra" hat der Verlag als Kostprobe die Kurzgeschichte "Fruiting Bodies" beigefügt, einen typischen Green, der in diesem Fall einen ganzen botanischen Garten voller gefährlicher Pilze, Pflanzen, Triffids und Körperfresser auf die LeserInnen loslässt. Und natürlich auf seinen ständigen Protagonisten, den stets souveränen Teilzeit-Agenten der Krone und Dandy-Detektiv Ulysses Quicksilver.

Viel interessanter sind aber HeldInnen mit einem psychischen Knacks, und hier liefert Al Ewing das Marvel zu Greens DC - zudem ist er der klar bessere Autor. Bislang steuerte Ewing zu "Pax Britannia" erst zwei Romane bei, aber die haben's in sich. "El Sombra" beginnt mit der Bildhaftigkeit eines Italo-Westerns: Ein Mann taumelt traumatisiert durch die sengende Wüstenhitze Mexikos, in der Hand den blutigen Fetzen einer Hochzeitsschärpe. In Rückblenden erfahren wir, dass sein Dorf durch ein Nazi-Kommando aus dem fernen Reich überfallen und in ein KZ umgewandelt wurde. Wer nicht dem Massaker zum Opfer fiel, dämmert nun einem noch schlimmeren Schicksal entgegen, geht es doch in Projekt Uhrwerk um die Zucht einer neuen Sklavenrasse. - Wäre da nicht obiger Mann in der Wüste, Djego mit Namen: einst ein unverstandener und von keinem sonderlich gemochter Poet, ein echter Loser. Doch das Trauma hat ihn verändert, und neun Jahre später kehrt er als El Sombra, der rächende Schatten, zurück: This was a man who would never stop fighting until ten minutes after he was dead - and even then, beware!

Äußerlich nimmt der Roman in der Folge die Form des fröhlichen Deutschenschlachtens an, wie man es aus Film, Funk und Fernsehen halt so kennt. Kurioserweise wird dabei noch der niederrangigste Gegner El Sombras mit Name und Kurzbiografie vorgestellt, unmittelbar bevor ihn das Schwert des Rächers ereilt. Liest sich wie Grabinschriften. Unter den so Vorgestellten sind übrigens Psychopathen ebenso wie brave Familienväter. Noch etwas deutlicher wird dieses Element der Relativierung in der Begegnung El Sombras mit dem Chef-Folterer "Master Minus": Der philosophiert erst augenzwinkernd, dass er in jeder Pulp-Novelle wohl als Inbegriff des Bösen gelten würde - um dann in einem genialen Schwenk die Serie "24" und ähnliche Unsäglichkeiten (ohne sie explizit nennen zu müssen) an den Pranger zu stellen: "But let us now assume that this is a different kind of novelette altogether. It is about agents of the government dealing with terrorists determined to undermine their very way of life. Now the reader is with me. He respects my integrity, my courage, my unwillingness to play by rules written by liberals and politicians." Die giftgasgeschwängerte Folterkammer, in der dieses zentrale Gespräch stattfindet, trägt den Namen Palace of Beautiful Thoughts ... das wäre dann wohl die zynischste Bezeichnung seit Joy Division für das KZ-Bordell in der legendären Novelle "The House of Dolls" von Ka-tzetnik. Zum Abrunden werfen wir noch mörderische Steampunk-Maschinen wie den Zinnsoldaten (links oben auf dem Cover zu sehen) und das Drehkreuz in den Hut; und nicht zu vergessen einen ultrasadistischen Lustmörder, unseres Helden schlimmste Nemesis. "El Sombra" ist intelligent, grimmig und witzig zugleich. "Zorro" in Zeiten von "Inglourious Basterds".

Der heuer erschienene Nachfolger "Gods of Manhattan" kommt zwar auch nicht ohne Leichen aus, ist insgesamt aber deutlich leichter im Ton gehalten. Darin verschlägt es El Sombra nach New York, die multikulturelle City of Tomorrow, wo Punks mit Iro, Breakdancer und japanische Nekos (das sind die mit den niedlichen Katzenohren) die Straßen bevölkern, viktorianische TouristInnen ob all dieser Vulgarität indigniert die Nase rümpfen und Agenten des deutschen Sabotage-Netzwerks Untergang ihre Pläne schmieden. El Sombra ist hier nicht mehr die zentrale Figur, denn kostümierte HeldInnen mit erstaunlichen Fähigkeiten laufen in New York schon genug herum. Allen voran Doc Thunder, America's Greatest Hero. Ewing lässt damit Doc Savage, einen berühmten Pulp-Helden der 30er und 40er Jahre, wieder aufleben, stattet ihn aber auch mit einigen Kräften des frühen Superman aus - ganz zu Beginn, als dieser noch kugelsicher war und über Dächer sprang, aber noch nicht die aberwitzigen Science-Fiction-Fähigkeiten späterer Zeiten hatte. Doc Thunders Sidekicks auf der Verbrecherjagd und bei Fesselspielen im Bett sind der Affenmensch Monk und Maya Zor-Tura, eine waschechte unsterbliche Göttin aus irgendeinem Dschungelreich, die mit ebenso unsterblichen Sätzen vorgestellt wird: For Maya Zor-Tura, time was something that happened to other people. Oder: On Maya, nudity seemed as elegant and refined as the evening clothes of British royalty. Zu guter Letzt mischt im urbanen War on Crime auch noch der Blood-Spider mit, der zwar auch dem Verbrechen den Kampf angesagt hat, aber als moralisch weniger sattelfeste Version von Spider Man auch vor Mord und Kollateralschäden nicht zurückschreckt.

Aufgrund all der Doppelidentitäten und verwickelten Origin-Stories entwickelt sich "Gods of Manhattan" zur Komödie der Irrungen, angereichert um geheime Organisationen, die unter Akronymen wie S.T.E.A.M., N.I.G.H.T.M.A.R.E. oder deren Gegenpol E.R.A.M.T.H.G.I.N. firmieren; in letzterer erkennt man übrigens erstaunt die Art-Punk-Band Devo wieder. (Meinen persönlichen All-Time-Favourite in der Beziehung hat allerdings Mark Gatiss, Autor der genialen neuen "Sherlock Holmes"-Serie, geschaffen: In seinen "Lucifer Box"-Romanen ließ er den gleichnamigen Agenten unter anderem gegen die Anarcho-Criminal Retinue of Nihilists, Incendiarists and Murderers antreten, abgekürzt A.C.R.O.N.I.M.) Da wird Gift von der Freiheitsstatue versprüht, da werden Gebäude im Faustkampf in Schutt und Asche gelegt, es schwingen verbrecherische Genies im Augenblick des vermeintlichen Triumphs un-glaub-liche Reden und längst tot geglaubte Superschurken dürfen wieder und wieder auferstehen. Kurz: "Gods of Manhattan" ist eine saukomische und überaus liebevolle Huldigung an die Comics- und Pulp-Kultur. Ein Cliffhanger-Satz an einem Kapitelende lautet: "It's time for the Omega Machine." Muss ich noch mehr sagen?

Jack Ketchum: "Die Schwestern"

Broschiert, 97 Seiten, € 9,20, Atlantis 2011

Horror-Autor Jack Ketchum ("Beutezeit", "EVIL") hat ja eigentlich eine Dauerkarte bei Heyne gezogen, die Novelle "The Crossings" von 2003 ist bislang aber - vermutlich wegen der Kürze - unter dem Wahrnehmungshorizont durchgerutscht. Hier springt der Kleinverlag Atlantis in die Bresche und ergänzt die Erzählung in guter alter Wir-verkaufen-nicht-nur-Bücher-wir-wollen-die-Leute-auch-für's-Genre-interessieren-Manier mit einem neuen Vorwort des Autors, einem biografischen Nachwort von Christian Endres sowie einem Interview, das dieser mit Ketchum geführt hatte.

"Du, Schreiber", sagte sie. "Schreib das auf." "Sie werden es bei unseren Leichen finden." Also schrieb ich es auf. Ich, das ist der junge Kriegsberichterstatter Marion T. Bell; im Jahr 1848 gerade ohne Job, als er in dem Gebiet, das später Arizona heißen wird, zwei knorrige Charaktere trifft: John Charles Hart, doppelt so alt wie Marion, und Mother Knuckles, eine Urgewalt. Die beiden Männer nehmen Marion mit, um Mustangs zu fangen - und finden draußen in der Einöde das Mädchen Elena. Elena wurde im Anfangskapitel zusammen mit ihrer Schwester entführt. Nun erfahren wir, was ihr seitdem widerfahren ist: Etwas, das sie nach Rache dürsten lässt, und so begeben sich die drei Männer bereitwillig auf eine Search&Destroy-Mission.

Trotz des Weird Western- bzw. Horror-Western-Settings ist "Die Schwestern" ein typischer Ketchum, mit viel Sex und Gewalt, oder genauer gesagt Gewalt und sexueller Gewalt. Auftraggeberinnen der Verschleppung waren die drei Schwestern Valenzura: In ihrer Schilderung als dämonische Frauen unterschiedlichen Lebensalters wecken sie Erinnerungen an alte nordeuropäische Mythen, in der Erzählung huldigen sie präkolumbischen Gottheiten. Was aber nicht unbedingt ein Einfließen übernatürlicher Elemente bedeutet: In Geistesverwandtschaft zu Regisseuren wie Eli Roth oder Alexandre Aja zieht Ketchum ganz wie der zeitgenössische Horrorfilm den Schrecken aus der Monstrosität des Menschen. Und die Valenzura-Schwestern herrschen draußen in der Wüste über eine Mischung aus Sklavenmarkt, Bordell und der Jugendherberge aus "Hostel".

"Die Schwestern" ist eine brutale, geradlinige und in jeder Zeile auf das Ziel ausgerichtete Erzählung von hoher sprachlicher Qualität; Raymond Chandler wird als Einfluss genannt. Selbst einen so banalen Vorgang wie eine Hühnerfütterung kann Ketchum in Worten schildern, die in dieser Form noch nie gelesen wurden und die ihren Beitrag zum Aufbau der Stimmung aus Brutalität und Schrecken leisten. Dazu gehört letztlich auch der Faktor Kürze: Viele Passagen - etwa der Ritt durch die Wüste oder der Aufstieg auf den Schädelberg hinter dem Sex-KZ der Valenzuras - lassen erahnen, wie leicht ein auf Seitenfüllen schielender Autor das Ganze strecken könnte. Und demonstrieren zugleich, wie vollkommen unnötig das wäre. Kurz und gut. Sehr gut.

Marcel Theroux: "Weit im Norden"

Broschiert, 431 Seiten, € 14,40, Heyne 2011

"Allen Dingen ist eine gewisse Lebensspanne gegeben. Man erwartet nur nie am Ende von etwas dabei zu sein. Man rechnet nie damit, unter den Letzten zu sein." Das bekommt die junge Makepeace von einem Prediger zu hören - und später wird sie es für sich präzisieren: Niemand rechnet damit, am Ende von allem dabei zu sein. Den Untergang ihrer eigenen Welt hat sie längst erlebt: Aufgewachsen ist Makepeace in einer 30.000-Seelen-Gemeinde in einer Region Sibiriens, die Quäker und andere pazifistisch gesinnte Menschen aus den USA einst dem russischen Staat abkauften. Damals, als es noch Platz für visionäre Projekte und Hoffnung gab, ehe Klimawandel, Ressourcenkriege, Hunger und Flüchtlingsströme auch das kleine Utopia weit im Norden wegschwemmten. Vor ein paar Jahren erst, und doch scheint es eine Ewigkeit her zu sein. Zu Beginn des Romans - 2009 als "Far North" im Original erschienen - lebt Makepeace längst alleine in den verfallenden Resten ihrer Heimatstadt, als deren letzte Wächterin sie sich fühlt.

Eine lakonischere Erzählerin als Makepeace wird man schwerlich finden. Schicksalsschläge nimmt sie mit Pragmatismus und stoischer Ruhe hin. Und sie ist allein, aber nicht einsam. Auch wenn sie auf andere Menschen trifft, bleibt sie ihrem Wesen entsprechend innerlich distanziert, eine Beobachterin. Den ganzen Roman hindurch wird sie keine wirklichen Beziehungen eingehen und auch keinen Kreis von Gefährten aufbauen, wenn sie sich auf ihre große Queste begibt. Marcel Theroux, ein britischer Romancier und Bruder des bekannten Gonzo-Journalisten Louis Theroux, macht sehr früh klar, dass seine Hauptfigur ihren Weg alleine zu gehen hat: Gleich im ersten Abschnitt findet Makepeace die junge Frau Ping, die sich ebenso wie Makepeace sicherheitshalber als Mann getarnt hat. Der Konvention nach würde hier ein Romanpartner aufgebaut - doch Ping stirbt schon wenige Seiten später bei der Geburt ihres Babys. Und das wird nicht etwa in Form eines ersten dramatischen Höhepunkts geschildert, sondern nur im Rückblick einige Tage später erwähnt; so trügerisch beiläufig wie das Faktum, dass Makepeaces Gesicht von Narben entstellt ist, und noch andere, nicht minder schreckliche Lasten aus ihrer Vergangenheit. Doch ist Makepeace deswegen gefühllos? Absolut nicht. Theroux versteht es in grandioser Weise eine Figur zu zeichnen, die äußerlich stets ruhig bleibt und ihr Innenleben nur in ihren Handlungen erkennbar werden lässt. Über Gefühle wird einfach nicht gesprochen - und dass Makepeace aus Verzweiflung über den Tod Pings Selbstmord begehen will, bemerken wir erst, als sie schon ins Wasser springt.

An dieser Stelle kommt das einzige etwas kitschige Element des Romans ins Spiel, das aber notwendig ist, um die weitere Handlung in Gang zu setzen: Just in dem Moment, als Makepeace nach oben blickt, wo die Wellen über ihrem Kopf zusammenschlagen, sieht sie am Himmel ein Flugzeug vorüberziehen; das erste seit vielen Jahren. Zwar stürzt es ab, aber irgendwo muss es schließlich hergekommen sein, und dort müssen noch Menschen leben. So begibt sich Makepeace auf der Suche nach Resten der Zivilisation auf eine lange Reise durch den verfallenden Norden der Welt, trifft auf Überlebende, religiöse Eiferer und Sklavenhändler. Das Kapitel, in dem sie als Gefangene das Sklavenlager betritt, endet mit dem Satz: Und für die nächsten Jahre war dies mein Zuhause. Ein weiterer Schlag in die Magengrube seitens des Autors; zugleich macht der Satz aber klar, dass auch das nur ein Abschnitt in Makepeaces Leben sein wird. Nach und nach erfahren wir so in kleinen Dosen mehr über den Ablauf der globalen Katastrophe - wenn auch nie als Gesamtbild, sondern stets nur in Form der direkten Auswirkungen vor Ort - und damit zugleich über die Vergangenheit der Hauptfigur. Nur eines findet Makepeace nicht: Etwas, womit sie in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet hätte, wie es im Baukasten-Satz des Klappentextes heißt, den man wie üblich getrost schmeißen kann.

Dass Makepeaces Bericht zahlreiche religiöse Bezüge und Bilder enthält, liegt an ihrer Erziehung, nicht etwa an einem persönlichen Glauben. Die Bibel hat sie gründlich gelesen und als Quatsch verworfen, wie sie einem Dorfpriester ebenso unverblümt wie unvorsichtig eröffnet. Ihre Weltsicht ist viel pragmatischer: Großzügigkeit und andere Tugenden sind für Makepeace eine direkte Funktion dessen, wie voll der Magen ist. Und die Welt gibt ihr Recht: Die größte Grausamkeit widerfährt ihr aus der Hand von Moralisten, während sie die besten und sichersten Lebensumstände seit ihrer Kindheit ironischerweise in der Zeit als Arbeitssklavin findet. Gut und Böse sind immer genau dort, wo man ihr Gegenteil erwartet - erstaunlicherweise ist Makepeace aber keine Zynikerin, sondern glaubt im Kern ihres Wesens - ohne jegliche Naivität - an das Gute. Zugegebenermaßen treibt der Roman die Abgeklärtheit seiner Figuren ein wenig weit. Auch wenn man Makepeace und ihren LeidensgenossInnen abnimmt, dass sie viel an Lebensweisheit angesammelt haben, wird hier die Conditio humana mitunter doch ein wenig gar zu sehr aus der Vogelperspektive betrachtet. Um auch mal was Kritisches zu einem ansonsten ausgesprochen beeindruckenden Werk zu sagen.

"Weit im Norden" ist als melancholischer Weltuntergangsroman ähnlich eindringlich wie Cormac McCarthys "Die Straße". Theroux versteht es, die Stimmung immer wieder in kleinen, ergreifenden Details zu verdichten. Etwa wenn ein älterer Mann im Sklavenlager seine ganze Hoffnung darauf setzt, für einen der allseits begehrten Spezialeinsätze in einer ehemaligen Industriestadt ausgewählt zu werden, sein letztes frisches Hemd aus einem Versteck holt, sich seine alten Orden auf die Hühnerbrust heftet ... und beim Appell achtlos übergangen wird. Und es fallen grandiose Sätze, etwa wenn Makepeace über die zigtausenden astronomischen, biologischen und geografischen Bezeichnungen sinniert, die zusammen mit der Zivilisation verschwunden sind. Mitten im Nirgendwo denkt sie: "Vielleicht war das einmal ein Ort."

Armin Rößler & Heidrun Jänchen: "Emotio"

Broschiert, 288 Seiten, € 13,40, Wurdack 2011

Mögen sie im angloamerikanischen Raum auch das große Magazinsterben beklagen - im Vergleich zur deutschsprachigen Situation gibt's dort immer noch eine Fülle an Publikationen, die Kurzgeschichten gewidmet sind. Da sieht's hierzulande eher duster aus. Umso erfreulicher ist der Umstand, dass der Wurdack-Verlag verlässlich Anthologie um Anthologie herausbringt. 16 Kurzgeschichten sind im aktuellen Band "Emotio" enthalten ... wobei man das gewohnt vergnügliche Vorwort der HerausgeberInnen Armin Rößler & Heidrun Jänchen immer auch irgendwie als zusätzliches Unterhaltungswerk rechnen darf. Gaststars dieser Vorwort-Ausgabe sind die sprachlichen Blüten, die ein Online-Übersetzungstool auf dem Weg vom Ungarischen zum Deutschen getrieben hat. Und die Kombination Humor plus Heidrun Jänchen mündet auch gleich in eines der Highlights der Anthologie: Die Globalisierungssatire "In der Freihandelszone" führt Themen wie Biopatente und Sextourismus auf die interstellare Ebene über. Mit dem kopulationswilligen Joey und einer irdischen Handelsdelegation schweben gleich zwei Sorten von Ausbeutern auf dem Planeten Leiwal ein. Man reibt sich aus Vorfreude darüber, dass das mit Sicherheit zum Bumerang werden muss, die Hände und ist gespannt, ob die Autorin beide Aspekte am Schluss zusammenführt. Sie tut's, und die Pointe hab zumindest ich nicht kommen sehen. Genial.

Herausragend auch zwei Beiträge, die sich um Wahrnehmung und Realität drehen: In Ernst-Eberhard Manskis "Zeitlupenwiederholung" bemerkt Ich-Erzähler Erik, dass die Zeitlupe bei Fußballübertragungen nur einen verkürzten Ablauf des tatsächlichen Spielzugs zeigt. Irgendjemand redigiert hier offenbar das kollektive Gedächtnis. Daraus entwickelt sich, versetzt mit Déjà-vu-Elementen, eine temporeiche Jagd eines immer größer werdenden Ensembles, um die dahintersteckende Verschwörung aufzuklären. Trotz des ungemütlichen Themas eine sehr witzige Geschichte - deutlich düsterer ist da schon Arno Endlers "Fremde Augen". Protagonist Manuel ist einer von 100 Blinden, die durch künstliche Implantate ihr Augenlicht zurückerhalten sollen. Dass das Projekt über ein Unternehmen mit Militär-Bezug läuft, stimmt Manuel misstrauisch - aber ist dies auch berechtigt? Ins Rutschen kommt der Realitätsbegriff auch für den Raumfahrer in Gerd Freys "Handlungsreisende" oder den Mann, der auf einem Bibliothekscomputer ein File mit seinen persönlichen Gedanken findet (in der Titelgeschichte "Emotio" von Nadine Boos). Und die Frau, die in Jasper Nicolaisens "Der vorletzte Mensch auf Proteia" von der gleichnamigen planetenumspannenden Intelligenz hartnäckig "Kim" genannt wird, darf sich die Frage stellen, ob außerhalb ihres "Ichs" überhaupt irgend etwas existiert. Und selbst dieses Ich ist geliehen, denn Proteia nennt jeden Besucher Kim. Mehrfach nimmt der Text Bezug auf "Catch-22", irgendwie scheint aber auch "Solaris" nahezuliegen. Interessant, geschrieben allerdings in einem flapsigen Jugendsprech, der schwer gewöhnungsbedürftig ist und nicht jedermanns Sache sein dürfte.

Weitere Begegnungen auf anderen Planeten schildern unter anderem Karina Čajo und Thomas Templ. Letzterer lässt in die "Die Farbe der Naniten" ein Mädchen, das sich zur HighTech-"Dämonin" ausbilden lässt, auf einen Jungen treffen, der einer Gemeinde naturverbundener Menschen angehört. Der zivilisatorische Unterschied zwischen den Hauptfiguren erscheint hier so groß, dass die Handlung beinahe fantasyhafte Züge annimmt - das gilt sogar noch mehr für Čajos "Tagebuch einer Göttin", in dem Bauern von vermeintlichen Göttern manipuliert werden; die Autorin hätte gar nicht so vieler Erklärungen des Settings bedurft, wollte aber offenbar auf Nummer sicher gehen. - Violet war schwellendes Fleisch, Nässe und ständig sich bewegende Muskeln unter glitschigen, schuppigen oder knorpeligen Oberflächen. Laszlo mochte es nicht. So heißt es in "Violets Verlies", das Karsten Kruschel mit einer kleinen Seitenanmerkung in jener Future History positioniert, in der schon seine Romane "Vilm" und "Galdäa" angesiedelt waren. Und während er sich bei "Galdäa" ein wenig verzettelt hat, stimmt hier einfach alles. Violet ist ein riesiges lebendes Unterwassergebirge auf einem fremden Planeten - ein "biomechanischer Evolutionskomplex", wie die WissenschafterInnen konstatieren, die neben der Monstrosität mit ihrer Floß-Station auf dem Meer treiben. Es wirkt ebenso rührend wie bizarr, wenn der Techniker Laszlo seiner forschenden Ehefrau mit einer Kanne Kaffee "In die Arbeit" folgt - soll heißen: mitten hinein in den Berg aus Alien-Fleisch. Einen größeren Handlungskontext hat auch "Das Versprechen" von Ko-Herausgeber Armin Rößler, das in dessen "Argona"-Universum angesiedelt ist. Darin wird ein Soldat auf einer Multi-Spezies-Raumstation von einem ehemaligen Kameraden wiedergefunden, gegenüber dem er einst ein lebenswichtiges Versprechen gebrochen hat. Die Anzahl der Auflösungen eines solchen Plots scheint begrenzt - dass es anders kommt, ließe sich als Signal werten, dass "Das Versprechen" Teil einer längeren Erzählung werden könnte.

Das Potenzial dazu hätte auch "Gute Hoffnung" von Frank W. Haubold, in dem die BewohnerInnen eines Generationenschiffs keine Ahnung von der Zerstörung der Erde haben und in einem künstlichen LowTech-Idyll leben. Die Unwissenheit kommt nicht von ungefähr - losgeschickt hat die Arche der Vatikan. Und "Einhundert Worte für Tod" von Christian Günther schreit sogar geradezu nach einer längeren Fassung: Als ginge es um eine umgekehrte Gentrification, trägt hier ein Agentenpaar durch Sabotageakte zum Niedergang Hamburgs bei ... wobei das von ihnen provozierte Schiffsunglück nur den Beginn einer noch grausigeren Entwicklung verbirgt. Sowohl zum Motiv der Tat als auch zu deren Konsequenzen würde ich sehr gerne eine Fortsetzung lesen. Den Kontext gibt's ja vielleicht schon: Das Setting scheint jedenfalls zu Günthers Romanen "Rost" und "under the black rainbow" zu passen; die kenne ich nicht, aber mein Interesse ist eindeutig geweckt. Und eine Geschichte mit Thriller-Elementen gibt es noch: In "Routine" von Bernhard Schneider ermittelt ein Kommissar-Duo im Fall eines ermordeten Nobelpreisträgers. Dass sich die Konferenz, auf der das Opfer auftrat, um die Kopenhagen-Interpretation der Quantenmechanik drehte, gibt einen ersten Hinweis auf das weitere Geschehen, das ein wenig an David Gerrolds "The Man Who Folded Himself" erinnert und am Schluss vielleicht mit einer Pointe zuviel aufwartet. Trotzdem ist sie gut - und der Bogen zum Thema Realitätsverschiebungen wäre damit auch zurück geschlagen.

Um die inhaltliche 360-Grad-Drehung zu vollenden, seien daher zum Schluss noch zwei parodistische bzw. humoristische Erzählungen genannt. Niklas Peinecke lässt in "Nanne kommt auf den Hund" eine PR-Tante auf die Idee verfallen, ihrem Couch-Potato von Ehemann ein neuartiges Hundefutter ins Essen zu mischen, weil dieses faule Vierbeiner so schön mobil macht; eine SF-Zauberlehrlingsgeschichte klassischen Zuschnitts. Und wo es um Humor geht, sind Uwe Post (Autor des aberwitzigen "Symbiose") und Uwe Hermann nie weit. Gemeinsam brechen sie in "Der Valentino-Exploit" einen Aufstand der Haustiere vom Zaun ... Tiere allerdings, die mit Soft- und Hardware "optimiert" wurden. Zwischen Villen-Plünderungen und pathetischem Revolutionsvokabular folgen wir gleich zwei Ich-Erzählern durchs bizarre Geschehen: Dem Hund Valentino und einem Kammerjäger, der an seinem Verstand zu zweifeln beginnt ... und bald um sein Leben rennt.

Für das Gesamtresümee der Anthologie muss man gar nicht lange suchen, das kann man auch gleich obigem Ungarisch-Übersetzungstool entnehmen: "Ausgezeichnet, aber schockierend schriftlich."

Stephen Hunt: "Das Königreich jenseits der Wellen"

Broschiert, 829 Seiten, € 10,30, Heyne 2011

Sind wir etwa schon wieder Richtung Westen unterwegs? Nein, dort ginge es nur auf der Suche nach Atlantis hin, Camlantis hingegen ist anderswo zu finden. Auf der Zerrspiegelversion unserer Welt, die der britische Autor Stephen Hunt im Vorgängerband "Das Königreich der Lüfte" entworfen hat, ist eben alles ein bisschen anders - und Camlantis ist nicht etwa versunken, sondern von einem der Schwebbeben, die diese seltsame Welt heimsuchen, in den Himmel gerissen worden. Gesehen hat es in den letzten 7.000 bis 8.000 Jahren jedenfalls niemand mehr. Der - inhaltlich nur lose mit seinem Vorgänger verbundene - Roman "Das Königreich jenseits der Wellen" (2008 als "The Kingdom Beyond the Waves" erschienen) lädt übrigens zu Spekulationen ein, ob diese Welt eventuell aus der unseren hervorgegangen sein könnte. Da werden gleich zu Beginn in einer Höhle ölbetriebene Autos gefunden - Fossilien aus einer Ära vor den Eiszeiten, der Macht des Weltengesangs und dem Wandel des Universums, der Fauna, Flora und sogar die Naturgesetze verändert hat. Damals, als Elektrizität noch nicht die unzuverlässige wilde Energie der Romanzeit war. Aber wenn die eine Welt aus der anderen hervorgegangen ist, dann liegt dies lange zurück: Sie hat einfach "zuviel Geschichte", wie ein Uni-Gelehrter beim Betrachten einer Münze seufzt, die laut Messungen eine Viertelmillion Jahre auf dem Buckel hat ...

Der Roman beginnt ganz im Stil eines James-Bond-Films, indem er uns die Hauptfigur auf dem Action-Höhepunkt einer gerade zu Ende gehenden Mission zeigt, ehe man sich bei der Rückkehr in die heimatliche Bürokratie (samt unvermeidlichem Anpfiff durch die Vorgesetzten) erst mal beruhigen und Luft schnappen darf, um dann ins eigentliche Abenteuer zu starten. Diese Hauptfigur heißt Amelia Harsh und ist eine brillante, aber dissidente Archäologin mit den Bizepsen eines Gorillas. Das mythische Camlantis zu finden ist ihr erklärtes Lebensziel, und neben dem reinen Forschungsdrang gibt es dafür auch ein sehr persönliches Motiv in Amelias Familiengeschichte. Im Vorgängerband spielte Amelia nur eine Nebenrolle - ebenso wie der sympathische alte Seebär Commodore Jared Black, der Amelia auf ihrer Expedition begleiten wird. Molly Templar, Hauptfigur in "Das Königreich der Lüfte", kommt hier nur zu einem sehr knappen Cameo-Auftritt - die beiden Romane sind gänzlich unabhängig voneinander zu konsumieren.

Dafür betreten andere wichtige Charaktere die Szene. Zum Beispiel der ultrareiche Industrielle und Philanthrop Abraham Quest, der Amelias Expedition finanziert. Camlantis, der Legende nach die perfekte Gesellschaft, dient als Vorbild für seine Vision, dem Königreich Jackals, dem zentralen Schauplatz von Hunts Romanen, den Fortschritt zu bringen. Die finanziellen Mittel dazu hat er (wie oft kommt es schon vor, dass ein ganzer Börsencrash nach einer Person benannt wurde?), die übrigen soll ihm die entschwebte Stadt der Wunder liefern. Und die Strategie der sprechenden Namen wird mit der zweiten neuen Hauptfigur fortgesetzt: Cornelius Fortune, offiziell ein schwerreicher Sonderling, tatsächlich aber eine Mischung aus Batman und Scarlet Pimpernel. In einer Unterwasserhöhle in der Hauptstadt von Jackals hat er sein Hauptquartier eingerichtet, von dem aus er zu heimlichen Rettungsmissionen ins benachbarte Ex-Königreich Quatérshift aufbricht, das ein Regime von Revolutionären schlimmer heruntergewirtschaftet hat als die Roten Khmer Kambodscha. Dass Cornelius über die Fähigkeit des Gestaltwechselns verfügt, sollte uns nicht weiter verwundern - immerhin tummeln sich auf dieser Welt auch intelligente Flugreptilien und dampfbetriebene Roboter mit Gefühlen.

Überhaupt die Ideen: Das ist es, was Hunts Romane trotz gewaltigen Umfangs nicht ermüdend werden lässt. Man liest staunend von aufblasbaren Wolkenkratzern ("Popular Mechanics" lässt grüßen), einem riesenhaften symbiotischen Meta-Organismus aus Tieren und Pflanzen, die sich zum Grünen Netz verbunden haben und auf Expansion aus sind, einer - schon aus Band 1 bekannten - Hexmachina, die man sich gewissermaßen als Deus in machina vorstellen kann, oder einem Gefecht, das simultan mit Pfeilen, Gewehren, Giftgas, aufgehetzten Dschungeltieren und elektrischen Feldern ausgetragen wird. Und die Mechomaniker als Vollendung des Steampunk-typischen Tinkers lassen sich auch alleweil Tolles einfallen: Etwa den Radnedge-Rotator, einen mechanischen Quasi-Bildschirm, dessen Pixel kleine Metallplättchen sind, die sich auf einem Super-Abakus drehen. Apropos Steampunk, Heynes neues Label für Hunts Romane, die zunächst als Science Fiction auf den Markt gebracht werden sollten: Natürlich treffen wir auf ein Mad Genius und es schwirren reichlich Luftschiffe durch die Gegend - eine wichtigere Rolle spielt diesmal allerdings ein U-Boot. Und Hunts Ideenreichtum beschränkt sich nicht allein auf die Requisiten, inmitten all der Action sorgen auch immer wieder witzige Detailinformationen über die Kultur von Jackals für Lacher. So ist es im gelinde gesagt lebendigen Parlamentarismus von Jackals Usus, Argumente mit Debattierstöcken zu unterstreichen - ein besonders effektvoller Schlag heißt "Stellungnahme des Kanzlers" ...

Jackals ist klar als fiktives Pendant zu Großbritannien erkennbar, ebenso wie das einst von einem Sonnenkönig regierte und nun durch eine Revolution im Blut ertrinkende Quatérshift als Frankreich. Hunts Welt wirkt, als hätte er vertraute Namen und Elemente durch einen Pulp-Scrambler auf geringster Einstellung gejagt. Was eine durchaus geschickte ökonomische Strategie ist. So assoziiert man beim Lesen all die Originale, aus denen Hunts Begriffe abgeleitet wurden, nämlich gleich in voller Detailfülle mit - wer sieht nicht automatisch einen afrikanischen Dschungel vor sich, wenn er liest, wie Amelia in ihrem U-Boot den Liongeli-Fluss hinaufschippert? Und Hunt muss dies lediglich mit einigen schrillen Details aus der eigenen Denkfabrik aufjazzen. Er bedient sich vergnügt bei Motiven aus verschiedenen Goldenen Zeitaltern der Phantastik und verquickt das Ganze überdies mit einem kritischen Blick auf ein Stück Ideengeschichte aus dem 19. Jahrhundert, das die Pulp-Literatur ebenso befruchtet hat wie faschistische Ideologien: Nämlich den Glauben, dass es irgendwann einmal in der Vergangenheit eine "perfekte Gesellschaft" gegeben habe, deren Reste nun im "dunklen Herzen" eines barbarischen Teils der Welt schlummern ... und dass man selbst der einzig wahre Erbe dieser Superzivilisation sei.

Dann hoffen wir mal, dass Hunts Romanen im steampunkigen Redesign ein länger anhaltender Erfolg in Sachen deutschsprachiger Publikation beschieden ist. Fünf Stück gibt es im Original bereits. Abschließender Tipp zum "Königreich jenseits der Wellen": Der Klappentext wartet mit einer kriminellen Kombination aus falschen Zeitangaben und einem Spoiler aus dem allerletzten Abschnitt des Romans auf. Überblättern, überblättern, überblättern!

Brian Keene: "Am Ende der Straße"

Broschiert, 350 Seiten, € 9,30, Heyne 2011

Bei Brian Keene haben wir's mit einem ausgemachten Weltuntergangsspezialisten zu tun. Was hat der Amerikaner, mit Inspirationsquellen von H.P. Lovecraft bis zu einem reißerischen Autorenquartett aus dem mediterranen Raum, nicht schon alles aufgeboten: Dauerregen, gefolgt von Würmern in ansteigender Größe und einem Touch Cthulhu ("Die Wurmgötter"), mehrfach - no na - Zombies (z.B. "Totes Meer") und sogar Engel mit Posaunen ("Der lange Weg nach Hause"). In der Regel verfolgen wir die Apokalypse dabei nicht aus der globalen Überfliegerperspektive, sondern bleiben auf den Fersen eines kleinen Grüppchens Überlebender. Das galt nie so sehr wie in "Am Ende der Straße" ("Darkness on the Edge of Town", 2010) - nicht zuletzt deshalb, weil es außerhalb der lokalen Survival Zone ganz einfach keine Welt mehr gibt.

Eines Septembertages geht im Städtchen Walden, Virginia, die Sonne nicht mehr auf. Genau genommen gibt es gar nichts mehr, was von draußen reinkäme, wie man nach und nach bemerkt: Keinen Strom, keine Telekommunikation, keinen Regen, keinen Wind - und am Himmel lassen sich außer der Sonne auch Mond und Sterne nicht mehr blicken. Wo die BürgerInnen von Walden nicht selbst für ein wenig künstliches Licht sorgen, herrschen Dunkelheit und Stille. Außerhalb der Stadtgrenze nimmt die Schwärze schließlich eine quasi-körperliche Form an: Niemand, der die Barriere durchdringt, kehrt zurück; gedämpfte Schreie sind das letzte, was man hört.

Wenn man nach der Bibel geht, ist das alles folgendermaßen abgelaufen: Da waren das Wort und die Dunkelheit und sonst nicht viel. Die beiden hängen quasi zusammen rum. Wort und Dunkelheit chillen zusammen in der großen Leere. Und dann sagt das Wort: "Es werde Licht", und es geschah ... bis jemand anderer offenbar "Dunkelheit!" gerufen hat, oder so in etwa jedenfalls: The world according to Pizzabote Robbie Higgins. Zusammen mit seiner Freundin Christy und dem gemeinsamen Kumpel Russ steht er im Zentrum des weiteren Geschehens, das er in Form rückblickender Notizen erzählt. Wie schon in den "Wurmgöttern" setzt der Roman in der fiktiven Gegenwart (= einen Monat nach dem Beginn der Finsternis) ein und rollt das bisherige Geschehen chronologisch auf. Die wiederholte Verwendung von Sätzen wie "Bin wieder da." suggeriert, dass Robbies Tagebuch in diesem Augenblick geschrieben wird und zielt auf maximale Unmittelbarkeit des Nacherlebens ab.

Kann gut sein, dass die Prämisse des Romans manchen an Stephen Kings Wälzer "Die Arena" erinnert, wo sich eine undurchdringliche Kuppel über eine vergleichbare Kleinstadt stülpt. Hier wie dort wird gerätselt, was hinter dem Phänomen steckt. Und Brian Keene ist ja bekannt dafür, dass er seine Romanfiguren alle möglichen Lösungen durchkauen lässt, aber selbst die Frage gerne offen lässt. Aus obigem Zitat lässt sich Robbies ironische Distanz zu Religionen ablesen - allerdings muss er auch akzeptieren, dass seine sachliche Weltsicht keine Antwort parat hat. Tatsächlich ist der Obdachlose Dez der einzige, der eine in sich stimmige Theorie anzubieten hätte; mag sie auch haarsträubend klingen. Doch auf den "irren" Dez hört niemand.

Und schon sehr bald interessiert sich ohnehin keiner mehr dafür, was die Finsternis ausgelöst hat, weil alle nur noch mit deren Folgen zu kämpfen haben: Wie in "Die Arena" zerfällt auch hier der gesellschaftliche Mikrokosmos angesichts der Krise. Und zwar in rasendem Tempo - was schon in der Vorstellung Waldens angelegt ist, in der Keene dem Klischee vom Kleinstadt-Idyll eine klare Absage erteilt. Walden war schon vor der Krise kein Ort, "an dem die Welt noch in Ordnung ist", sondern lediglich eine gesichtslose MacStadt, in der keiner seinen Nachbarn kennt. Kein verklärtes Wir-Gefühl, und somit auch keine Kräfte, die sich der raschen Brutalisierung der BürgerInnen und der Spirale aus Hysterie, Lynchmorden und schließlich dem totalen Nihilismus entgegen stemmen könnten.

Die Urangst vor der Nacht, philosophische und religiöse Erklärungsansätze von Thomas Hobbes bis zu den Evangelisten - mit der Wand aus Dunkelheit rings um Walden präsentiert Keene die ultimative Projektionsfläche. "Es ist die Dunkelheit" wiederholen die zu Wölfen gewordenen Menschen fast mantra-artig, um ihre Untaten zu rechtfertigen - aber stimmt das auch? Unser Schuldgefühl verschwand. Vielleicht war es die Dunkelheit, vielleicht waren es aber auch nur unsere eigenen, primitivsten Bedürfnisse, sinniert Robbie. Und Keene enthält sich einmal mehr einer klaren Stellungnahme. Ach ja: Und weil manche das Wort "philosophisch" als Gegenindiz zu "spannend" werten mögen ... fürchtet euch nicht: "Am Ende der Straße" ist ein fesselnder Action-Thriller, für den man jede Zubettgehgrenze überschreitet.

Debra Doyle & James D. MacDonald: "Der Preis der Sterne. Die Kommandantin"

Broschiert, 540 Seiten, € 10,30, Blanvalet 2011

Mit fast 20-jähriger Verspätung hat es jetzt also auch die "Mageworlds"-Reihe ins Deutsche geschafft. Dahinter steckt das ausgesprochen produktive Ehepaar Debra Doyle & James D. MacDonald aus den USA; zusammen haben die beiden - auch unter Verwendung diverser Pseudonyme - Abenteuerromane sonder Zahl veröffentlicht. Mit Schwerpunkt auf Mystery und Fantasy - was man auch dieser Geschichte, die sich eher zufällig im Weltraum abspielt, deutlich anmerkt. Im Original erschien sie unter dem Titel "The Price of the Stars" 1992. Sechs weitere Titel sind danach gefolgt - eine potenziell aussichtsreiche Veröffentlichung also. Zumal die "Mageworlds" auch eine recht eindeutige Zielgruppe haben:

Den Hintergrund gibt eine - hint! hint! - nicht allzu demokratische galaktische Republik. Einige Zeit vor der Handlung des ersten Bands befand sich die Republik im Krieg mit den namensgebenden Magierwelten. In "Der Preis der Sterne" tauchen zwar einige Lordmagier als Drahtzieher dunkler Umtriebe auf; ein Bild kann man sich von dem, was verwirrenderweise abwechselnd als Magierwelt und Magierwelten bezeichnet wird, vorerst aber noch nicht machen. Das wird sich in den späteren Romanen noch ändern, wenn ein zweiter Magierkrieg ansteht und überdies die moralische Rollenverteilung etwas ambivalenter ausfällt. Vorerst scheinen Gut und Böse noch klar voneinander unterscheidbar, ausgetragen wird der Konflikt noch Mantel-und-Degen-mäßig auf individueller Ebene. Wobei diejenigen, die die "Muster des Universums" nicht erkennen können, eben zur Strahlenpistole greifen, die Lords hingegen und ihr Widerpart auf republikanischer Seite, genannt die Gilde der Adepten, zum ... Holzstab. Nicht Lichtschwert. Und wem die Parallelen zu "Star Wars" noch nicht deutlich genug sind, der werfe einen Blick auf die Familienstruktur der Rosselin-Metadis, die die zentralen ProtagonistInnen stellen: Da hätten wir einen Ex-Piraten, der zum General geworden ist und eine standhafte Politikerin von adeliger Abstammung geheiratet hat. Zwei ihrer Kinder sind verwegene Kämpfer und Piloten. Eines fühlt die Macht.

Beka Rosselin-Metadi, die Titelfigur, fühlt hingegen vor allem Freiheitsdrang. Gegen den Willen ihrer Eltern hat sie eine Pilotenlaufbahn eingeschlagen. Als ihre Mutter durch ein Attentat stirbt (die töchterliche Trauer drückt sich übrigens nicht in Gefühlsstürmen aus), wird Beka vom Vater beauftragt, die Mörder zu finden, und erhält dafür ein superschnittiges Raumschiff. Als sie im Zuge ihrer Ermittlungen selbst ins Schussfeld von Assassinen gerät, täuscht sie ihren Tod vor und tritt fortan in einer Hosenrolle als Glücksritter und Auftragskiller mit schicker Augenklappe auf. Offenbar reichen gefärbte Haare und Unisex-Kleidung bereits aus, dass die eingangs als großgewachsen und nicht übermäßig attraktiv beschriebene Beka von ihrem eigenen Bruder nicht als Frau erkannt wird, geschweige denn als Schwester. Nach einigen Missverständnissen wird Bruder Ari, der dem Medizin-Korps der SpaceForce angehört, zum Kampfgefährten Bekas. Ihr zweiter Bruder, ein Adept, spielt hier nur eine Rolle am Rande.

"Vertrau einer alten Sternenpilotin. Wie heißt es so schön? Adepten haben die Kraft und Piloten das Glück." - "Und was bleibt da für den Rest von uns?" Dem geschwisterlichen Zwiegespräch ließe sich auch die Frage nachreichen, wo eigentlich der Rest von uns bleibt. Die Bevölkerung der Republik liegt jedenfalls irgendwo hinter dem Wahrnehmungshorizont, ebenso wie die Strukturen der angeblichen Republik. So wird die Fahndung nach der Ermordung einer immerhin hochrangigen Politikerin zur reinen Familiensache, und der Roman dreht sich um die persönlichen Abenteuer und Vendettas eines kleinen Grüppchens hünenhafter Tatmenschen. Wir bewegen uns in Adelskreisen - bzw. unter GentleSirs und GentleLadies - und damit's abenteuerlicher wird, lassen sie Doyle und MacDonald auch mal das Terrain von Unter- und Halbwelt betreten. Neben "Star Wars"-Fans könnten zwar auch LeserInnen von Lois McMaster Bujolds "Miles Vorkosigan"-Romanen hier auf ihre Rechnung kommen, aber letztlich schweben die Erlebnisse der paar Hauptfiguren - zumindest in diesem ersten Band - doch noch sehr im Leerraum. Ein Kostümschinken in Space, vor 20 Jahren hätte das trotz Magiern vielleicht noch als SF pur gegolten. Heute fällt vor allem auf, wie leicht sich exakt dieselbe Handlung vor einem anderen Hintergrund ansiedeln ließe - insbesondere einem Steampunk- bzw. Raygun Gothic-Setting. Dann würde halt eine Dampfdruckpistole statt eines Blasters aus dem Rüschenärmel gezogen; falls der Blaster nicht ohnehin aus der Waffenkammer des Doctor Grordbort stammt.

Die Lehre daraus: Allem Gemotze über die Blähsucht heutiger Phantastik-Romane zum Trotz wurden auch vor 20 Jahren schon Bücher geschrieben, deren Umfang in keinem Verhältnis zum Inhalt steht. Zumal der Roman auf seinen 540 Seiten nichts, absolut nichts enthält, was auch nur einen Millimeter über die konkrete Handlung hinausginge. "Die Kommandantin" ist ein eskapistisches Abenteuer, das für ein paar Tage angenehm die Zeit vertreibt - immerhin, auch das muss der Gerechtigkeit halber gesagt werden, kurzweilig geschrieben, gediegen inszeniert und im Idealfall nicht vor Dezember vergessen: Dann erscheint nämlich mit "Racheschwur" Band 2.

Steven Gould: "7th Sigma"

Gebundene Ausgabe, 384 Seiten, Tor Books 2011

Und noch ein letztes Mal geht es ab in den Westen, auch wenn diesmal ein wenig Worldbuilding notwendig war, um ihn wieder so richtig wild zu machen. Dahinter steckt US-Autor Steven Gould, dessen Roman "Jumper" vielleicht sein bekanntestes Werk ist, da es die Vorlage für den gleichnamigen Film mit "Anakin Skywalker" Hayden Christensen in der Rolle eines teleportierenden Teenagers bildete. Auch "7th Sigma" hat einen Jugendlichen zum Protagonisten: Kimble ist zu Romanbeginn 13 Jahre alt und wächst im Verlauf des Geschehens zum Mann heran. Wer sich über den Titel wundert: Es ist ein Ausdruck aus der Statistik und steht laut Autor für ein sehr, sehr seltenes Ereignis - und soll auf die Eigenschaften der Hauptfigur bezogen sein. Ganz hat sich mir der Zusammenhang zwar nicht erschlossen, aber zumindest klingt's gut.

Kimble wächst elternlos auf der Straße auf, nachdem sein gewalttätiger Vater aus dem heimatlichen Territory ausgeflogen worden war, während Kimble die Chance genutzt und sich der Evakuierung entzogen hatte. Vor einigen Jahren tauchten nämlich die Bugs im Südwesten der USA auf: Künstliche selbstreplizierende "Käfer", die sich auf alles Metallische sowie jede Quelle elektromagnetischer Strahlung stürzen ... und sich dafür ohne zu zögern auch durch Fleisch und Knochen bohren. Mit Plomben oder Herzschrittmachern sollte man also besser nicht im Territory auftauchen, das sich über Goulds Heimatstaat New Mexico, Arizona und einige angrenzende Gebiete erstreckt. Wären sie nicht wasserscheu, hätten sich die Bugs, die überdies zur Selbstverteidigung aggressive Schwärme bilden, wohl noch weiter über die USA ausgebreitet. Der Exodus aus dem befallenen Gebiet war so schon schlimm genug - zur Romanzeit ist es nur noch spärlich besiedelt ...

... und zwar ganz im Western-Stil. Durch den Wegfall jeglicher Elektronik hat sich eine neue alte Besiedelungsform aus Ackerbau und Viehzucht, Forts und Pionierstädtchen, Banditenunwesen und Organisation von Trecks durch die Wildnis rekonstituiert. Wo es geht, werden hitzebeständiges Plastik, Fiberglas und - speziell für Pistolenkugeln - Keramik verwendet. Fühlt sich trotzdem alles sehr nach 19. Jahrhundert an. Erst wenn in einer der Kleinstädte des Territory TV-Serien aus der Außenwelt live im Theater aufgeführt werden, merkt man wieder, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden. Erinnert zudem an die Szene aus "Mad Max 3", in der sich der Geschichtenerzähler einen hölzernen "Fernseherrahmen" vor's Gesicht hält.

Das ist also die raue Welt, in der Kimble aufwächst und durch sein Leben auf der Straße schon mit allen Wassern gewaschen ist, als er Ruth Monroe trifft, eine Aikido-Meisterin in reiferen Jahren, die im Territory ein Dōjō aufbauen will, Kimble als Schüler aufnimmt und für ihn fortan in eine Art Großmutterrolle schlüpft. Alle Kapitel im ersten Teil des Romans enden mit Kimbles gehorsamer Antwort an Ruth: "Yes, Sensei" - beinahe schon ein Mantra, das anzeigt, dass Kimbles Welt erstmals in seinem Leben mit Ordnung und Fürsorge versehen wurde. Dass dieses Leben aber nicht zu ruhig wird, dafür sorgt Kimble schon selbst. Dem Roman ist ein Auszug aus Rudyard Kiplings "Rikki-tikki-tavi" vorangestellt, und der gleichnamige Mungo mit seinen zwei Grundeigenschaften Furchtlosigkeit und unstillbare Neugierde könnte tatsächlich Kimbles geistiger Zwilling sein. Zu landwirtschaftlichem Pionierleben und sehr viel Aikido (ein Hobby des Autors) kommt somit noch das Abenteuer ins Spiel, als Kimble schon in jungen Jahren von den Rangers des Territory engagiert wird, um Crystal-Meth-Schmuggler und andere Schurken auszukundschaften.

Und wo bleiben die Bugs? Nach einem blutigen Kurzauftritt zu Beginn verschwinden sie bis zur Hälfte des Romans aus der Handlung. Dabei scheinen sie doch die Hauptattraktion von "7th Sigma" zu sein, das Rätsel ihrer Herkunft ist schließlich noch ungelöst. Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass die Bugs in eine neue Phase ihrer mechanischen Evolution eintreten: Sogar das Potenzial zu einem Plot à la Philip K. Dicks "Variante Zwei" (verfilmt als "Screamers") scheint da in der Luft zu liegen. Letztlich kommt ihnen aber nicht mehr Bedeutung zu, als die Entstehung einer neuen Low-Tech-Gesellschaft ermöglicht zu haben - polemisch ausgedrückt sind Goulds Bugs nichts anderes als ein millionenköpfiger geflügelter MacGuffin.

Ich kann mich nicht erinnern, "7th Sigma" irgendwo explizit als Young Adult bezeichnet gesehen zu haben - YA-Muster sind aber unverkennbar. Zum einen folgt die Erzählung ihrem jugendlichen Protagonisten stets auf dem Fuße, zum anderen bewährt sich Kimble am laufenden Meter: Beim Aufspüren von Schmugglern, beim Kampf gegen dörfliche Schlägertypen und Banditen, und natürlich im Aikido. Zudem gibt Kimble einer weniger talentierten Kampfsportschülerin die entscheidende Hilfestellung, um mit ihren persönlichen Problemen fertig zu werden, und gewinnt die Freundschaft eines gequälten Maultiers. Kurz: Er macht einfach alles richtig. Das mag die Bindung von YA-LeserInnen an ihre Identifikationsfigur erhöhen, läuft aber auch Gefahr, das erwachsene Publikum unterwegs zu verlieren. Wäre "7th Sigma" weniger spannend geschrieben und Kimble weniger sympathisch geschildert, läge hier ein ernster Fall von Wesleycrusheritis vor.

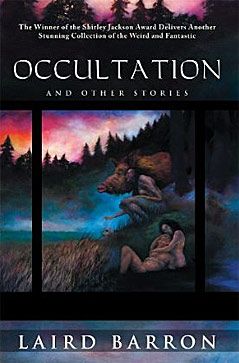

Laird Barron: "Occultation"

Gebundene Ausgabe, 300 Seiten, Night Shade Books 2010

Laird Barrons lange erwarteter erster Roman soll - angeblich zumindest - heuer noch erscheinen. Wird auch Zeit, immerhin hat der Autor, der zu Recht zu den großen Hoffnungsträgern im Bereich von Weird Fiction bis Horror gezählt wird, bereits die 40 überschritten. Die Wartezeit bis zur Veröffentlichung von "The Croning" können sich alle, die Barron noch nicht kennen, derweil mit seinen Storysammlungen "The Imago Sequence" oder "Occultation" vertreiben: Neun in jeder Beziehung fantastische Erzählungen, drei davon erstmals in diesem Band veröffentlicht, sind in Letzterem enthalten. Ansässig ist Barron im Nordwesten der USA, wo die richtig seltsamen Sachen zu Hause sind - inklusive praktisch des gesamten Bizarro-Genres. Dazu gehört Barron allerdings nicht, mögen seine Erzählungen auch oft surreal wirken. Als Einflüsse werden unter anderem Thomas Ligotti und H.P. Lovecraft genannt, weniger die Splatterpunk-Bewegung der 80er Jahre. Der Horror hat bei Barron zwar auch eine sehr physische Komponente - der Schriftsteller Michel Shea spricht im Vorwort zu "Occultation" von Barrons carnivorous cosmos -, Blutverspritzen um des reinen Verspritzens willen gibt es hier aber nicht.

Erstveröffentlicht in "Occultation" ist zum Beispiel "--30--", in dem zwei forensische BiologInnen in einer Forschungsstation auf dem Gelände der ehemaligen "Family" Charles Mansons das seltsame Verhalten der dortigen Tierwelt beobachten. Langsam beginnt dieses auf die beiden Menschen überzugreifen und sich zur Paranoia auszuwachsen. Eine ähnliche Eskalation erlebt ein junges Paar im Landhaus der verunglückten Eltern der männlichen Hauptfigur in "Six Six Six" - nach und nach wird der Frau hier die Wahrheit über das höllische Familienleben ihres Partners enthüllt, Erzählungen stacheln die Fantasie an und diese wird schließlich zur Realität. Obwohl die Geschichte zu weiten Teilen in Dialogen erzählt wird, ist die Dynamik des Schreckens enorm, accelerating toward a final, apocalyptic transmogrification. Thematisch verwandt ist "Catch Hell", in dem das Paar Katherine und Sonny in einer Lodge in den Bergen absteigt, wo des Mannes Interesse an Folklore und der Wicca-Religion auf fruchtbaren Boden fällt. In "The Forest" schließlich, lose mit "--30--" verbunden, erhält der Filmemacher Partridge ungeahnte Einblicke, als er seinen alten Weggefährten Toshi besucht, der in einem Landhaus in New England Speckkäfer züchtet, wie sie in der Pathologie zum Säubern von Knochen eingesetzt werden. Der Tod ist hier ein omnipräsentes Thema, und aus dem Mitleid für eine sterbenskranke gemeinsame Freundin wechseln die Gespräche bald zu Gedanken über das zwangsläufige Ende der Menschheit. Und Partridge begreift schließlich, warum die Teleskope auf Toshis Anwesen nicht in den Himmel, sondern auf den Boden gerichtet sind.

Man merkt schon: Der Schrecken ist oft draußen auf dem Land zu finden - er hat aber die unangenehme Eigenschaft, den ProtagonistInnen in die Stadt zu folgen. Zum Beispiel in "The Broadsword", wo der pensionierte Landvermesser Pershing seltsame Geräusche und bösartige Stimmen zu hören beginnt, die von irgendwo aus den Eingeweiden seines Apartment-Komplexes dringen und mit dem lange zurückliegenden Verschwinden eines Arbeitskollegen in der Wildnis zusammenhängen. Metamorphosen geistiger und manchmal auch durchaus körperlicher Art ziehen sich als Motiv durch die Mehrzahl der Geschichten, insbesondere die Lovecraft-beeinflussten wie eben "The Broadsword" oder auch "Mysterium Tremendum": Hier begeben sich zwei schwule Paare auf eine Landpartie, nachdem sie in einem zerknitterten Buch mysteriöser Herkunft, dem Black Guide, Hinweise auf Dolmen gefunden haben, die es im Nordwesten der USA gar nicht geben dürfte. Auch über dieser Clique hängt die Erinnerung an einen Todesfall in der Vergangenheit wie ein Damoklesschwert. Das Unheimliche schwelt lange im Hintergrund, um dann mit schockierender Plötzlichkeit auf den Plan zu treten.

Und auch wenn Barron dem Splatterpunk nicht allzu nahe steht, erinnern manche Geschichten doch an den jungen Clive Barker, noch zu "Books of Blood"-Zeiten. Etwa "Lagerstätte", in dem die Entomologin (schon wieder Insekten!) Danni Mann und Sohn bei einem Flugzeugunfall verloren hat und fortan in einem traumatisierten Geisteszustand durch ihr Leben driftet, den sie Fugue nennt: The fugue made familiar places strange; it wiped away friendly faces and replaced them with beekeeper masks and reduced English to the low growl of the swarm. It was a disorder of trauma and shock, a hybrid of temporary dementia and selective amnesia. Und Danni fühlt sich zu einer metaphysischen "Lagerstätte" hingezogen, auf der sich schon Generationen suizidaler Frauen wie Fossilien übereinander gelegt haben. - Geistige Ausnahmezustände, sei es durch Schock, Halluzinationen, überbordende Fantasie oder Drogen, tauchen vielfach auf und scheinen manchmal Hintertürchen zu öffnen, ob das Geschilderte real oder imaginär ist. Das Pärchen, das sich in der Titelgeschichte "Occultation" in einem Motelzimmer miteinander vergnügt, hat sich jedenfalls schon eine ganze Menge reingepfiffen, als es einen seltsamen kleinen Schatten an der Wand zu sehen beginnt - ebenfalls übrigens eine Geschichte, die von Barker stammen könnte. Draußen vor dem Motel bewegen sich sogar noch größere Dinge ... und lenken doch nur davon ab, was sich im Zimmer ereignet. Verstörender Schluss.

Neben einer gewissen Europaphilie des Autors fällt auf, dass seine ProtagonistInnen überdurchschnittlich gebildet sind. Es treten AnthropologInnen, DokumentarfilmerInnen, BiologInnen und Museumsangestellte auf, mehrfach bringt Barron den Burgess-Schiefer, eine berühmte Fossilienlagerstätte aus dem Kambrium, ins Spiel - und sogar das White-Trash-Pärchen aus "Occultation" hat den Begriff paleozoic im Wortschatz. Nicht dass Wissen um die Welt die ProtagonistInnen vor den Folgen der stattfindenden Realitätsverschiebungen schützen würde. Besonders raffiniert ist das Wechselspiel von "real" und "fiktiv" in "Strappado", wo nicht Drogenkonsum an der Wirklichkeit zweifeln lässt, sondern das Setting: In dieser auf Übernatürliches verzichtenden und vielleicht gerade dadurch besonders beunruhigenden Geschichte nimmt eine Reihe saturierter Medienleute an der Aktion eines angesagten Guerilla-Künstlers teil, der im wahrsten Sinne des Wortes todschicke Werke produziert. - Gesamtresümee: Ein Bündel herausragend atmosphärischer und - nicht nur in "Strappado" - drastischer Erzählungen; kann ich absolut empfehlen.

In der nächsten Rundschau, nach einem kleinen Urläubchen, wird unter anderem (Juhu! Juhu! Juhu!) der jüngste Roman von China Miéville vertreten sein, dazu gesellen sich krude Weltherrschaftsfantasien, Gourmet-Kannibalismus und ein Stadtmoloch am Ende der Geschichte. Viel Spaß! (Josefson)