John Scalzi: "Redshirts"

Broschiert, 432 Seiten, € 14,40, Heyne 2012 (Original: "Redshirts", 2012)

Die Empfehlung des Monats ist ein ebenso unterhaltsamer wie intelligenter Einblick in Erzählmechanismen der SF. Oder genauer gesagt in eines von deren Subformaten, die billig abgekurbelte TV-Serie. Unter Genre-Fans schon längst ein Begriff, dürften die Redshirts spätestens mit der 1999er "Star Trek"-Parodie "Galaxy Quest" auch ins Bewusstsein eines breiteren Publikums vorgedrungen sein. Jammert und zittert sich da doch Sam Rockwell als namenloses Crewmitglied durch den ganzen Film, stets in Angst vor einem plötzlichen Tod, weil er die falsche Uniformfarbe trägt: Rot.

Redshirts sind StatistInnen - insbesondere solche, die schon nach einem kurzen Auftritt zu Tode kommen, weil die Story es zu verlangen scheint. Das Prinzip gilt für sämtliche Actionfilme und -serien, nicht nur für die Science Fiction allein. Der Name allerdings hat seinen Ursprung tatsächlich in "Star Trek", wo es zum ersten Mal so richtig auffiel. Denn während Kirk & Co noch der tödlichsten Bedrohung auf wundersame Weise entkamen, starben die rot uniformierten niedrigen Chargen rings um sie wie die Fliegen.

Der Opferungseffekt ...

Diesen Redshirts hat US-Autor John Scalzi nun mit seinem gleichnamigen Roman - erst heuer im Original erschienen - ein Denkmal gesetzt. Einer davon hat gleich im Prolog eine Erleuchtung: Während Fähnrich Davis bei einer Außenmission auf irgendeinem Planeten von Monstern à la "Im Land der Raketenwürmer" umzingelt wird, dämmert ihm seine eigentliche Rolle. Nicht er selbst ist von Bedeutung, sondern sein Tod ... und das auch nur, weil dieser die eigentlichen Hauptfiguren mit einer neuen Ladung Human Drama aufpolieren wird: Schuldgefühle, Vorwürfe, Aussöhnung und Rehabilitierung - einer Vision gleich sieht Davis künftige Handlungsstränge vor sich. Es war eine wunderbare Geschichte. Ganz großes Drama. Und alles hing von ihm ab. Von diesem Moment. Von seinem Schicksal. Von Davis' Bestimmung. Fähnrich Davis dachte: Scheiß drauf, ich will leben! Und er wich zur Seite aus, um den Landwürmern zu entgehen. Doch dann stolperte er über einen, und ein anderer Landwurm fraß sein Gesicht, und er starb trotzdem.

Weil aber die "Intrepid", Flaggschiff der Sternenflotte der Universalen Union im 25. Jahrhundert, laufend Crew-Nachschub braucht, finden sich bald die nächsten Fähnriche ein. Rund um Andrew Dahl bildet sich eine Clique von Neulingen, und die stellen rasch fest, dass auf der "Intrepid" etwas ganz Merkwürdiges am Laufen ist. Zarte Hinweise gibt es ja genug: Etwa dass sich die niederrangigen Offiziere sofort in einem Lagerraum verstecken, wenn jemand aus der Führungsriege der "Intrepid" im Anmarsch ist. Oder dass ein seltsamer haariger Kerl auf Andrew mit der Warnung losspringt: Halte dich von der Story fern! Vor allem aber eine höchst ungewöhnliche Todesstatistik bei Außeneinsätzen: Während der Captain und seine Brückenkumpels jeder Gefahr mit heiler Haut entkommen oder sich zumindest aberwitzig schnell regenerieren, liegt die Sterblichkeitsrate unter ihren Begleitmannschaften jenseits von Gut und Böse. Andrew & Co können den Opferungseffekt sogar auf jeden einzelnen Führungsoffizier mathematisch herunterbrechen.

... und wie man ihm ein Schnippchen schlägt

Was aber dagegen tun? Da wartet Jenkins, besagter haariger Kerl, mit einer spektakulären Hypothese auf: Man befinde sich zwar in der Realität - doch einer, die von einer Fernsehserie geschaffen wurde; im Multiversum ist schließlich jede Version so real wie alle anderen. Also müsste man nur zu den Drehbuchschreibern dieser Serie in der Zeit zurückreisen und sie dazu bringen, weniger verschwenderisch mit Fähnrichsleben umzugehen. Leider kennt man die Serie nicht ... kann man gar nicht, denn jede fiktive Zeitlinie (wie in diesem Fall die der Universalen Union) muss immer kurz vor dem Zeitpunkt abzweigen, an dem sie erdacht wurde. Andernfalls könnten ihre BewohnerInnen ja sich selbst in alten TV-Archiven bewundern, und DAS wäre doch mal ein Zeitparadoxon, das sich gewaschen hat.

Wie Andrew und seine Freunde die Ära der Serie dann doch ausfindig machen, ist gleich das nächste Beispiel für Scalzis Durchschauen von Storytelling-Mechanismen. Zeitreisen in die Vergangenheit gehören zwar zum Grundrepertoire der SF, aber der Teufel steckt im Detail. Obwohl für Gäste aus der Zukunft alles Vergangenheit ist, treffen sie stets berühmte Persönlichkeiten, wenn sie in die "Geschichte" reisen, aber nur Otto Normalverbraucher, wenn sie die "Gegenwart" - also die Zeit, in der die Story geschrieben wurde - aufsuchen. Also kramt man aus den Schiffsarchiven Zeitreiseberichte heraus, forscht nach solchen ohne bemerkenswerte Begegnungen und identifiziert das Jahr 2012 als vermutliche Produktionszeit der Serie. Was sich als wahr herausstellt: "Intrepid" läuft dort seit 2007 ... witzigerweise genauso lange wie eine gleichnamige Fan-Fiction-Serie, die begeisterte Trekkies in unserer realen Welt produzieren. Hier feiert die Metafiktion wahrlich fröhliche Urständ!

Scharfer Blick und unerwartete Menschlichkeit

Das Buch ist damit zwar noch nicht einmal bei der Hälfte angekommen, hat aber schon so viele Gags und intelligente Einsichten geliefert, wie es AutorInnen, die sich stur innerhalb der Genre-Vorgaben bewegen, in ihrem ganzen Lebenswerk nicht hinkriegen. Natürlich ist Scalzi kein Pionier der Metafiktion: Die "Scream"-Serie hat augenzwinkernd die Erzählmechanismen des Horrorfilms aufs Korn genommen, Terry Pratchett hat selbiges für die Fantasy geleistet und unter dem Stichwort Narrativium gleichsam zum Naturgesetz erhoben. In Sachen Trash-SF gab es neben "Galaxy Quest" zuletzt auch z. B. den Roman "Die Nacht der lebenden Trekkies" - alles gute Ansätze, die Scalzi hier weiter ausarbeitet. Ohne "Star Trek" & Co zu desavouieren, richtet er ebenso humorvoll wie gnadenlos den Scheinwerfer überall dorthin, wo es die Serienware an Logik mangeln lässt. In einer klimaktischen Szene von "Galaxy Quest" fand Sigourney Weaver alias "Gwen DeMarco" den Weg zum Maschinenraum von einem wirbelnden Chaos mechanischer Teile versperrt und rief fassungslos: "Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn!" Den ProtagonistInnen von Redshirts entfährt derselbe Ruf immer wieder - und für manchen lauten "Das ist doch völlig idiotisch" auch die berühmten letzten Worte.

Im Original trägt "Redshirts" den Titelzusatz "A Novel With Three Codas", und diese drei Zusatzteile, die immerhin ein Viertel des Romans ausmachen, sind wichtig. Hier kommen drei Figuren zu Wort, die im Roman selbst nur eine kleine Nebenrolle spielen durften. Was aber nicht bloß eine erzählerische Verbeugung vor den Redshirts der Redshirts ist, sondern eine weitere Ebene der Metafiktion erschließt. Und die macht das vorangegangene Geschehen paradoxerweise zu etwas Echtem - nicht schlecht, der Trick. Außerdem wird es in den drei Codas noch einmal sehr menschlich. Was vielleicht das Unerwartetste an "Redshirts" überhaupt ist: Obwohl der Roman eine hochkomische Abrechnung mit gedankenfrei produzierter SF-Fließbandware darstellt, hat er auch wirklich berührende Momente. Gesamtnote daher: Großartig!

Marcus Hammerschmitt: "Nachtflug. Erzählungen"

Broschiert, 254 Seiten, € 18,40, Shayol 2011

Nächsten Monat werde ich hier eine famose neue Anthologie vorstellen, die sämtliche Siegergeschichten des Deutschen Science-Fiction-Preises von 1985 bis heute enthält. Darin wird auch mehrfach der Name Marcus Hammerschmitt fallen - kein Wunder, wenn man sich diese Storysammlung ansieht, in der der Autor aus dem Saarland sein Können einmal mehr unter Beweis stellt. Oder besser gesagt dreizehnmal mehr. Die Geschichten stammen aus dem Zeitaum 2005 bis 2010, fünf davon sind erstmals in dieser Sammlung veröffentlicht worden. Und sie umfassen ein weites Feld von der politischen Satire über surreal-kafkaeske Begebenheiten und einen Far-Future-Genozid bis hin zur fiesen kleinen Weihnachtsfabel.

Gutbürgerliche Gewalt

Beispiel "Der Ethiker": Auf einem Landgut irgendwo in Deutschland werden Terroristen und Guerilleros aus aller Herren Länder in Medienarbeit ausgebildet - inklusive telegenen Kampfschminke-Stylings. So garantiert die Bundesrepublik sauberen und schönen Terror mit Unterhaltungswert, der nicht in Deutschland stattfindet - ein Deal, der (fast) alle glücklich macht. Noch zynischer als der kursleitende Medienpädagoge ist da nur noch die Rolle des hinzugezogenen Ethikkommissars. Schließlich bewerten seine Vorgesetzten nach rein ökonomischen Interessen, in welchen Ländern man Terrorakte zulässt. Erschreckenderweise wirkt die Geschichte nur allzu plausibel, so grotesk kann sie in ihren Details gar nicht sein.

Kanalisierte Gewalt propagiert auch "Die Gilde" in der gleichnamigen Geschichte und versteht sich als belebender Faktor der Gesellschaft. Der wohlsituierte Tonfall, in dem hier erzählt wird, macht das Böse noch unheimlicher - es muss nicht einmal direkt ausgesprochen werden, auf welche Art "Wild" die Schwetzinger Silberschützen da Jagd machen. Noch düsterer ist "Die Glatze", eine kurze Episode aus einem namenlosen Bürgerkrieg der nahen Zukunft, in dem die Hoffnung selbst ausgelöscht werden soll, weil sie "der schlimmste Kriegstreiber" sei.

Die Täter-Perspektive

Auf den ersten Blick scheint "Die Glatze" so gar nichts mit der fast schon humoristischen Weihnachtsgeschichte "Seidenschläfer" zu tun zu haben. Seidenschläfer sind neue Mode-Haustiere - in Wirklichkeit aber die Träger außerirdischer Parasiten, wie wir aus ihren telepathisch geführten Gesprächen erfahren. Dass die selbsternannten Bösewichte im Grunde nichts anderes tun, als ihre "Besitzer" glücklich zu machen, ist noch mal eine Extrapointe. Ändert aber nichts daran, dass es sich genauso wie bei "Die Glatze" um eine Geschichte aus der Täterperspektive handelt.

Das gilt ebenfalls für "Nachtflug", worin ein britischer Kampfpilot von deutscher Selbstgerechtigkeit die Nase voll hat und kurzerhand die frischrestaurierte Dresdner Frauenkirche zu Klump bombt, weil sie "als Ruine am meisten Sinn macht". Auf seine Tat blickt er mit derselben Genugtuung zurück, mit der ein sehr posthumanes Wesen in "Staub oder Die Melancholie im Kriege" den Genozid an der verbliebenen Standard-Menschheit plant. Von Mitleid keine Spur - mit diebischem Vergnügen beobachtet es, wie sich für eine Billion Menschen auf der solaren Dyson-Sphäre die Schlinge zuzieht: Ah, da kommt schon der erste Alarm. Ein wenig erschreckend ist es schon, wie problemlos sich Marcus Hammerschmitt in Charaktere hineinversetzt, die Tabula rasa machen.

Da ist jede Menge Wut im Spiel - mal schwelt sie lange unter der Oberfläche, mal überkommt sie Hammerschmitts Protagonisten überfallsartig und ohne nähere Erklärung. Den Mann, der in "Vanille" ein Paket stiehlt, daraufhin seltsame Träume bekommt und in ein Quarantänelager eingewiesen wird. Den Doktoranden, der in "Das Büro" über Querverbindungen zwischen Karl Marx, Friedrich Engels und dem Differenzmaschinen-Erfinder Charles Babbage forscht. Oder den Dichter, der in "Die Glatze" einen Gefangenen bewachen soll.

Reinhold Messner überlebt den Dritten Weltkrieg

Da tut es direkt gut, wenn die Aggressionen zur Abwechslung mal ausbleiben, und Hammerschmitt beherrscht auch das. Mit dokumentarischen Elementen spielt er in "Der Keller", worin versucht wird, einen äußerst mysteriösen Fall aus Polizeiberichten zu rekonstruieren, und in "In der Zentrale". Diese Geschichte ist auch deshalb so interessant, weil sie weder auf eine Pointe hinausläuft noch sonst gängigen Story-Mustern folgt. Hier berichtet einfach ein Sicherheitsmann von seiner Arbeit in einer neuen Art von Sex-Centern. Sein Bericht - zum Teil auch eine Rechtfertigung für seinen ungewöhnlichen Job - könnte das Protokoll einer TV-Reportage von heute sein.

In der hochkomischen Last-Man-on-Earth-Geschichte "Reinhold Messner überlebt den Dritten Weltkrieg" wiederum bleibt der Protagonist (nicht verwandt, nicht verschwägert) sogar ausgesprochen stoisch. Und das obwohl er auf eine vollkommen absurde neue Welt trifft, als er seinen schützenden Weltuntergangscontainer endlich verlässt. Versucht halt ein Mastodon sich mit seinem Panzerfahrzeug zu paaren, was soll's. Messner weinte noch ein bisschen, aber dann fährt er auf seiner Erkundungsfahrt auch schon weiter.

Zurück zur Satire

Eine der besten Geschichten in "Nachtflug" ist "Die Lokomotive", das mich an die Bürokratie-Satiren von Johanna und Günter Braun erinnert, ein Autoren-Ehepaar aus der DDR, dessen SF-Erzählungen man unbedingt gelesen haben sollte. Hammerschmitt schafft ein Braun'sches Ambiente par excellence: Auf einer antarktischen Insel hat sich der Staat Ladania als "kaltes Kuba" eingerichtet. Wo die Revolution ewig währt, gibt es Strukturate statt Unternehmen und Präferenzen statt Partnerschaften. Und auch wenn die allgemeine Mangelwirtschaft zwischen den Zeilen überdeutlich wird (kurz: man friert sich in Ladania den Arsch ab), verlangt es den Staat doch nach Prestigeprojekten. Also wird Genosse Josefo Reiszman beauftragt, eine Dampflokomotive zu bauen - und das in den 2020er Jahren. Die tragikomische Geschichte nimmt im weiteren Verlauf immer dunklere Töne an und ähnelt darin - wie auch in der beschriebenen Technologie - Terry Gilliams "Brazil". Nur eben kalt.

"Nachtflug" bedeutet, in einem Satz ausgedrückt, 13 kleine Verstörungen. Wer sie vor dem Einschlafen liest, wird interessante Träume haben.

Jay Lake: "Die Räder des Lebens"

Broschiert, 559 Seiten, € 15,50, Bastei Lübbe 2012 (Original: "Escapement", 2008)

Viel furioser kann man es in Sachen Worldbuilding nicht angehen, als es US-Autor Jay Lake mit seinem Roman "Mainspring" ("Die Räder der Welt") getan hat. Wir erinnern uns: In seinem Weltmodell, das selbst Newton zu mechanistisch gewesen wäre, ist die Erde wortwörtlich als Uhrwerk zu verstehen. Am Äquator zieht sich ein hundert Meilen hohes Gebirge - die Mauer - entlang, auf dessen Oberkante gigantische Zahnradzacken sitzen. An denen dreht sich die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne. Wie jeder andere Himmelskörper auch rollt sie dabei an einer Messingschiene entlang, die durchs All gezogen ist - so groß, dass man sie vom Boden aus sehen kann. In "Mainspring" wurde der junge Hethor dazu berufen, die schwankende Erdachse wieder ins Lot zu bringen. Nachdem dies gelungen ist, setzt Lake seine Clockpunk-Trilogie nun mit verändertem Personal fort.

Der Schöpfer und seine Mauer

Und wir dürfen neue Blicke ins Innere des Weltmechanismus werfen - nicht zuletzt in die Mauer selbst. Dieses vertikale Ökosystem beherbergt auf seinen unzähligen Terrassen nicht nur Klein-Zivilisationen, die sich auf eine biblische Gründungsgeschichte berufen, sondern auch nicht-menschliche Bewohner wie barbarische "Engel" oder Messing genannte Androiden. Noch erstaunlicher ist die bislang nicht erwähnte Infrastruktur der Mauer - da findet sich zum Beispiel unter all den Felsmassen eine Messing-U-Bahn, mit der man binnen Stunden den Globus umrunden kann. Sieht aus, als hätte sich der Schöpfer bei seinem Werk eine Menge Gedanken um die Details gemacht. Nicht umsonst betet man hier: "Vater unser, der Du bist im Himmel, Handwerker sei Dein Name ... denn Dein ist die Antriebskraft und die Präzision in Ewigkeit, Amen."

In "Räder des Lebens" streicht Lake zugleich stärker die metaphorische Bedeutung der Mauer, die die Nordhalbkugel von der völlig unbekannten südlichen Hemisphäre trennt, hervor. Als Fels gewordene Manifestation der göttlichen Allmacht und Unverständlichkeit stellt sie eine Herausforderung dar, an der im Verlauf der Geschichte schon ganze Weltreiche gescheitert sind. Doch lockt sie immer wieder neue Interessenten an - wie im zweiten Band der Trilogie eine Expedition des britischen Empire. Queen Victoria herrscht in dieser Welt des beginnenden 20. Jahrhunderts über praktisch ganz Europa und Nordamerika. Der einzig verbliebene Rivale ist das chinesische Kaiserreich. Um einem etwaigen Vorstoß Chinas zuvorzukommen, beschließt man in London, die Mauer zu untertunneln, um sich die Südhalbkugel zu erschließen. Al-Wazir, ein wettergegerbter Angehöriger der Luft-Marine, soll die Bohrmannschaft leiten. Er ahnt aber früh, dass das menschenverschlingende Projekt (eindringlich verbildlicht durch den beängstigenden Moloch von Bohrmaschine) unter keinem guten Stern steht.

Die ProtagonistInnen

Al-Wazir ist aber nur eine von drei Hauptfiguren, deren Erlebnisse parallel zueinander verlaufen; Lakes Reißverschlusssystem in der Kapitelaufteilung steht seiner Romanwelt in Sachen präzisem Ablauf in nichts nach. Die zweite Protagonistin hatte bereits im vorigen Band eine Nebenrolle: Emily Childress ist eine Yale-Bibliothekarin in reiferen Jahren und zugleich eine unbedeutende Angehörige des Geheimbunds avebianco. Diese "weißen Vögel" versuchen Vernunft und Spiritualität miteinander zu verbinden (schwieriges Unterfangen, andererseits hat der Schöpfer hier ja wirklich unübersehbare Spuren seiner Tätigkeit hinterlassen ...) und stehen in tödlicher Konkurrenz zu einem Orden strenger Rationalisten. Childress soll im Intrigenspiel der beiden Geheimgesellschaften geopfert werden, doch scheitert ihre Überführung. Sie wird von einem chinesischen U-Boot aufgegriffen, weil man sie fälschlicherweise für ein hochrangiges Mitglied des avebianco hält, und schippert fortan als Gefangene über die Weltmeere. Verbissen darum bemüht, ihrer Scheinidentität gerecht zu werden, stößt sie bald auf ein weiteres Projekt zur Überwindung der Mauer.

Wichtigste Protagonistin des Romans und Dreh- und Angelpunkt des gesamten Geschehens ist die 15-jährige Paolina Barthes. Aufgewachsen in einer winzigen Siedlung am atlantischen Teil der Mauer, sehnt sie sich nach gebildeterer Gesellschaft und nutzt die erste Gelegenheit, ihr Dorf Richtung England zu verlassen. Im Gepäck trägt sie nicht nur jede Menge Wut, da sie zeit ihres Lebens unter der Gewalt und Borniertheit der Männer ihres Dorfs zu leiden hatte. Da ist auch noch eine ganz besondere Gabe: Paolina ist eine Art neuer Newton. Mindestens. In einem geistigen Ausnahmezustand baut sie ein Gerät zusammen, das Einfluss auf das Uhrwerk der Welt nehmen kann und bald die Begehrlichkeiten der genannten Geheimgesellschaften weckt. Und sie ist eine Hauptfigur mit Ecken und Kanten: Unerfahren und spürbar sehr, sehr jung - andererseits aber auch zornig und durchaus selbstgerecht. Zusammen mit ihren einzigartigen Fähigkeiten ergibt das eine brisante Mischung. Denn Paolinas Ehrgeiz ist groß: Werkzeuge und Metall. Damit konnte jede intelligente Frau die Welt erneut erschaffen. Nichts weniger als das.

Stärken und Schwächen des Romans

Kommen wir zu den Plus- und Minuspunkten des Romans. Auf der Plus-Seite stehen Lakes lebendige Schreibe und natürlich das atemberaubende Worldbuilding, von der Physik der Welt bis zu ihrer alternativen Geschichte. Letztere wartet mit weniger "In dieser Welt ist XY ganz was anderes geworden als bei uns"-Gags auf, als das vielleicht bei anderen AutorInnen der Fall wäre. Aber die von Lake sind dafür gut - siehe etwa die Erwähnung eines gescheiterten amerikanischen Bauernaufstands gegen die Krone. Die Anführer der Bauern: Abraham Lincoln und Robert E. Lee, mal auf derselben Seite der Front.

Auf der Minus-Seite steht, dass der Roman gut ein Drittel zu lang ist und diverse Füllsel enthält - Episoden wie beispielsweise Al-Wazirs Begegnung mit einer Art Cthulhu-Kult. Dabei ist noch eine ganze Menge Interessantes liegengeblieben: Leider erfahren wir nicht, ob die Bohrexpedition von Erfolg gekrönt ist oder - wahrscheinlicher - ein bitteres Ende gefunden hat. Denn Al-Wazir verlässt den Schauplatz, um den Odysseen von Childress und Paolina eine dritte hinzuzufügen. Und keine der drei Hauptfiguren erreicht ihr anfängliches Ziel. Entweder werden sie gewaltsam umgeleitet oder befinden unterwegs selbst, dass die Mühe doch nicht lohnt.

Der Vorgängerband um Hethors Weltrettungsmission hatte einen klaren Aufbau, eine Mission und ein Ziel - ein Abenteuerroman eben. "Räder der Welt" setzt stärker auf das Innenleben seiner drei Hauptfiguren sowie auf das nach wie vor undurchschaubare Geflecht von Interessengruppen, die die Romanwelt nach ihren Vorstellungen gestalten wollen. Man könnte sagen, dass Jay Lake im zweiten Band mehr in die Tiefe geht als zuvor, in dieser Tiefe dann aber etwas ziellos herumwandert. Andererseits kennt man ja das "Middle Book Syndrome" von Trilogien. Der Abschlussband "Pinion" wird dann hoffentlich alles knackig zusammenführen und sämtliche offenen Fragen beantworten. Erscheinungszeitpunkt der deutschen Übersetzung ("Die Räder der Zeit") ist März nächsten Jahres.

Joe Haldeman: "Herr der Zeit"

Broschiert, 310 Seiten, € 13,40, Mantikore 2012 (Original: "The Accidental Time Machine", 2007)

Typisch deutscher Pompööös-Titel. Im Original heißt der Roman "The Accidental Time Machine", und das trifft den Kern der Sache wirklich. Denn Hauptfigur Matt Fuller ist zwar ein begabter Tinker, aber eine Zeitmaschine zu bauen wäre dann doch über seine Fähigkeiten hinausgegangen - selbst mit der Infrastruktur des MIT in den 2050er Jahren im Rücken. SF-Veteran Joe Haldeman, der sich 1974 mit "The Forever War" ("Der Ewige Krieg") für immer in die Genre-Annalen eingeschrieben hat, lässt seinen Protagonisten vielmehr zufällig einen unerwarteten physikalischen Effekt entdecken und schickt ihn anschließend auf eine sich beschleunigende Reise in die Zukunft. Und obwohl er weiß, dass er die Fahrt nicht steuern kann - soviel zum "Herrn der Zeit" -, tritt er sie dennoch an. That's Forscherdrang!

Eines Tages bemerkt Studienabbrecher Matt, wie der eigentlich stinknormale Kalibrator eines physikalischen Experiments plötzlich verschwindet und gleich danach wieder auftaucht. Er nimmt das fehlerhafte Gerät mit nach Hause und beginnt es zu studieren - sonst hat er ja auch nichts zu tun: Die Freundin hat ihn gerade verlassen, sein bequemer Vertrag als Laborassistent wird nicht verlängert, "damit er endlich was aus seinem Leben macht", es stellen sich erste Anzeichen von Verschlurfung ein. Umso akribischer fallen seine Privatuntersuchungen aus. Es ist höchst vergnüglich mitzuverfolgen, wie Matt das unerklärliche Phänomen eingehend analysiert und sich dabei auf allersimpelste Ausrüstung stützt: Von Münzen über eine Schildkröte bis zum Schlauchboot wird alles Mögliche zweckentfremdet, um ganz genau zu testen, was und wieviel die Maschine auf ihrer Reise durch die Zeit (und ein kleines bisschen auch durch den Raum) mitnehmen kann. Und dabei ist durchaus Eile geboten: Unabänderlich führt jeder Trip zwölfmal weiter in die Zukunft als der vorangegangene, da bleibt gar nicht soviel Spielraum, vergessene Faktoren nachträglich zu testen.

Vom Hundertsten ins Tausendste

Diese steil ansteigende Kurve prägt auch die Handlungsstruktur: Anfangs, also bei seinen ersten Trips in die Zukunft, muss sich Matt noch mit rein privaten Problemen herumschlagen: Ein unglücklicher Todesfall, der ihm eine Mordanklage einhandelt, und Ärger mit seinem ehemaligen Professor, der ihn rausgeschmissen hat, jetzt aber (also 15 Jahre später) die Lorbeeren für die Entdeckung des Zeitreiseeffekts einstreift. So richtig interessant, weil politisch, wird's dann auf der nächsten Etappe, als Matt im Jahr 2252 ankommt und glaubt, im 19. Jahrhundert gelandet zu sein. Das MIT ist jetzt das Massachusetts Institute of Theosophy, angeboten werden Kurse wie "Interpretierende Glossolalie" oder "Fortgeschrittene Christliche Sittenlehre". Haldeman hat Sinn für Ironie: Der Protagonist von H. G. Wells' "Time Machine", auf das "Herr der Zeit" ja durchaus Bezug nimmt, reiste in die Zukunft und fand dort die Auswirkungen der Evolution vor. Das war 1895. Ein gutes Jahrhundert später schickt Haldeman seinen Zeitreisenden los und lässt ihn auf Kreationismus treffen. Und auf einen ausgesprochen handgreiflichen Jesus ...

Das Verhältnis von Wissenschaft und Religion ist eines der zentralen Themen des Romans - freilich ohne dass Haldeman dabei in eine tiefschürfende theoretische Abhandlung verfallen würde. Könnte er auch gar nicht, da die Zeitreisen nahezu im Stakkato-Takt erfolgen. Es bleibt immer gerade genug Zeit, dass Matt Eindrücke sammeln und sie - distanzierter Betrachter, der er von seinem Wesen her ist - mit leisem Humor kommentieren kann. Ein Hauch von Satire liegt in der Luft. Der ostamerikanische Gottesstaat behagt Matt als agnostischem Juden natürlich nicht. So richtig begeistern kann ihn aber auch die ultraweltliche Gesellschaft 2.000 Jahre später nicht. Oberflächlich und konsumorientiert, ist dieses Utopia genauso eine Sackgasse wie der christliche Gegenentwurf des 23. Jahrhunderts; immerhin kommt hier aber niemand auf den Scheiterhaufen. Doch schon geht es weiter, immer entfernteren, immer seltsameren (und pulpigeren) Zukünften entgegen.

Zeit und Ort

"Herr der Zeit" ist kein Roman mit Welterklärungsanspruch. Und er hat auch nicht die Ambition, alles, was alle anderen Bücher beinhalten, auch zu haben und dann noch was draufpacken zu müssen - der Faktor, der viele Genre-Romane so quälend lang macht. Es ist einfach eine Geschichte, die die Erlebnisse einer konkreten Person schildert und nach einer Rundreise durch die Zeit zu einem schönen runden Ende kommt.

Ein Wort noch zum Ort, an dem "Herr der Zeit" nun erstmals auf Deutsch herausgekommen ist: Mantikore ist eigentlich ein Verlag für Rollenspiele - nicht gerade die Stelle, an der man den Backup-Katalog eines SF-Giganten wie Joe Haldeman erwarten würde. Nichtsdestotrotz sollen weitere Titel folgen, auch eine Neuausgabe von "Der Ewige Krieg" und das noch unübersetzte "Camouflage". Nachdem der letzte deutschsprachige Haldeman-Titel schon zehn Jahre zurückliegt, ist das doch eindeutig ein Grund zur Freude.

Peadar Ó Guilín: "Das Ende des Himmels"

Broschiert, 446 Seiten, € 10,30, Blanvalet 2012 (Original: "The Deserter", 2011)

2007 überraschte der irische Autor Peadar Ó Guilín mit einem Romandebüt ("Die Kuppel"), das in faszinierender Weise Pulp-Elemente mit Far-Future-Szenarien mischte. In der Fortsetzung "Das Ende des Himmels" verstärkt sich das noch: Zu räudigem Hauen und Stechen à la Edgar Rice Burroughs oder Philip José Farmer gesellt sich nun eine technoide Umgebung, die durchaus von Alastair Reynolds stammen könnte.

Stichwort Worldbuilding

Wir erinnern uns: Der namenlose Heimatplanet des jungen Barbaren Stolperzunge ist in Reviere aufgeteilt, jedes davon wird von einer anderen Art von "Bestien" bewohnt; Intelligenzwesen allesamt. Bis auf ein bisschen Moos stellen diese die Gesamtheit der planetaren Biomasse - um sich zu ernähren, man macht also beständig Jagd auf die Nachbarn und frisst sie auf. Wie das trotz höchst unterschiedlicher Biologien überhaupt funktionieren kann, wird in Teil 2 übrigens erklärt. Dabei dürfte es sich um eine nachträgliche Ergänzung handeln - ähnlich wie Larry Niven einst in seinem zweiten "Ringwelt"-Roman den Hinweis verwertete, dass sein Dyson-Konstrukt auch eine Art von Erosionsausgleich braucht. SF-AutorInnen sind eben lernfähig! In jedem Fall haben wir es bei Ó Guilíns Schöpfung mit einer eindeutig konstruierten Umgebung zu tun - ähnlich Farmers "Flusswelt" oder Jack Chalkers "Sechseck-Welt".

Und diese Welt ähnelt nicht von ungefähr einem Spielbrett: Aus dem Orbit wird der tägliche Überlebenskampf auf dem Boden nämlich von unzähligen Augen als Real Life Soap mitverfolgt. Der ganze Planet ist von einer Dach genannten Schale umgeben, die einer Billion Menschen oder mehr als Heimat dient. Dieses nanotechnologische Mega-Konstrukt entspricht ganz dem Inventar der New Space Opera: Es ist selbstständig intelligent und eben kein Supercomputer, der in den Händen einer Machtelite liegt, wie es in älterer SF wohl der Fall wäre. Schon eher erinnert das buchstäblich vergötterte Dach als strikt die Neutralität wahrende Infrastruktur an das Internet - allerdings eine Version 2000.0, die die Welt der Dinge ganz nach persönlichen Wünschen umgestalten kann.

Die vielleicht größte Überraschung des Romans ist aber, dass wir beim Vordringen ins Dach nicht das erwartete High-Tech-Paradies vorfinden, sondern ein lärmendes, stinkendes Gewimmel, das jedem außer dessen BewohnerInnen wie die Hölle vorkommen muss. Die Menschen im Dach schieben dafür ihrerseits Panik, wenn die Körperdichte um sie herum einen Mindestwert unterschreitet. Davon kann zur Romanzeit aber ohnehin nicht mehr die Rede sein: Wegen technischer Ausfälle wurde die Hälfte des Dachs evakuiert - im restlichen Wohnraum drängeln sich die Menschen nun so dicht, dass es zu Hungersnöten und wachsenden Konflikten kommt. Wie schon andere AutorInnen vor ihm nimmt also auch Ó Guilín die lustvolle Demontage seiner eigenen kühnen Konstruktion in Arbeit: Auch Götter können sterben.

Fressen oder gefressen werden

Die Handlung setzt sich dadurch in Gang, dass Stolperzunges kleine Gemeinschaft durch eine besonders gefährliche Spezies von "Bestien" bedrängt wird. Um Hilfe gegen die drohende Ausrottung zu holen, macht sich Stolperzunge ins Dach auf - aber auch um Indrani wiederzufinden, jene Dachbewohnerin, die im Vorgängerroman unfreiwillig auf der Oberfläche landete und zu Stolperzunges Gefährtin wurde, ehe sie in den Orbit zurückkehrte. Im Dach angekommen, erschließt sich Stolperzunge dann so nach und nach die Geschichte seiner Welt. Wir erfahren die Hintergründe vom Kampf zwischen religiösen und weltlichen BewohnerInnen des Dachs, aber auch, wie es dazu kam, dass neben allen möglichen "Bestien" eben auch Menschen auf der Oberfläche ums Überleben kämpfen. Der englische Originaltitel "The Deserter" verweist auf diesen historischen Hintergrund - und der ist ein weiteres Beispiel für Ó Guilíns Strategie, auf einfache Unterscheidungen zwischen dem moralisch Richtigen und Verwerflichen gänzlich zu verzichten. Hier werden Täter zu Opfern und umgekehrt - der Unterschied hängt nur vom Zeitpunkt ab, an dem man seinen Ethik-Maßstab ansetzt.

... außer man sieht die Welt aus Stolperzunges Sicht. Denn der - obwohl keineswegs dumm - denkt in einfacheren Kategorien: Fressen oder gefressen werden. Wer tot ist, dient als Fleischressource, Punkt. Mit dem immer weiter eskalierenden Töten rings um ihn herum hat Stolperzunge daher keine größeren Probleme - aber dass die Leichen anschließend nicht verzehrt werden, das ist unmoralisch. Immer wieder sorgt es im Verlauf des Romans für Komik, wenn Stolperzunge an dieser Weltsicht beharrlich festhält ... die im Vergleich zum politischen Wirrwarr des Dachs aber so nach und nach tatsächlich wie die moralisch überlegene Position dasteht. Zumindest ist sie die schlüssigere.

Steingesicht fuhr herum und zerrte ein kicherndes Kind von einer Leiche herunter. "Verschwinde von hier, du Schlingel!" Er schüttelte das Mädchen, bis es den Augapfel fallen ließ, den es zu stehlen versucht hatte. "Diese Stücke sind nur für die Jäger, verstehst du?" Ganz schön starker Tobak für etwas, das unter "Young Adult" vermarktet wird - allen Labels zum Trotz darf man dem nächsten Roman Peadar Ó Guilíns aber gespannt entgegen sehen. Da er seine ebenso grimmige wie erfrischende Geschichte als Trilogie angelegt hat, lässt "Das Ende des Himmels" ein paar Enden offen. Drum heißt es jetzt ein bisschen Geduld haben: Zwischen der Veröffentlichung von Teil 1 und 2 ließ Ó Guilín vier Jahre verstreichen - hoffentlich kann er beim Schreiben mittlerweile einen Zahn zulegen.

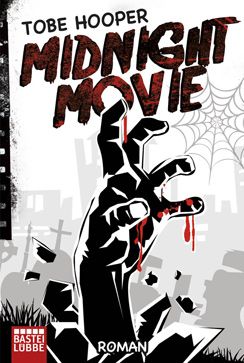

Tobe Hooper & Alan Goldsher: "Midnight Movie"

Broschiert, 383 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2012 (Original: "Midnight Movie", 2011)

Drei Jahre waren offenbar genug, um die Erfahrung zu verdauen, die mir Guillermo del Toros literarischer Gehversuch, der ziemlich doofe Vampirroman "Die Saat", beschert hat. Denn schon merke ich, wie wieder derselbe Effekt zu wirken beginnt: Ui, ein Genre-Regisseur veröffentlicht seinen ersten Roman, den muss ich lesen! Und in diesem Falle hab ich's nicht bereut, denn "Midnight Movie" ist weder dumm noch langweilig. Dafür ordentlich seltsam.

US-Regisseur Tobe Hooper hat sich vor allem mit seinem Film "The Texas Chainsaw Massacre" von 1974 unsterblich gemacht ... genau genommen ging es von da an eigentlich stetig bergab: Ein Umstand, der auch in "Midnight Movie" anklingt und Hooper von einer beklatschenswert selbstironischen Seite zeigt. Er macht sich nämlich gleich selbst zu einem der Romanprotagonisten. Und nicht nur, dass er sich nicht gerade als coolen Helden darstellt, er hat sich sogar eine Nacktszene auf den Leib geschrieben. Der Mann gibt einfach alles für die Kunst!

Die ... äh ... Handlung

Alles beginnt damit, dass auf dem "South by Southwest"-Festival in Austin ein lange verschollenes Jugendwerk Hoopers gezeigt werden soll (das gibt's zwar gar nicht, aber es hat erstaunlicherweise einen eigenen Wikipedia-Eintrag). Das ultrabillige Zombiefilmchen wäre zum Lachen, wenn es nicht gänzlich unerwartete Nebenwirkungen zeigen würde: Die ZuschauerInnen werden von einem Virus befallen, das die einen zu Zombies und die anderen zu sexbesessenen Irren mutieren lässt, denen blauer Schleim aus den Genitalien tropft - und beide Gruppen reichen die Infektion natürlich weiter. Aber damit nicht genug: Der lokale Filmkritiker Erick Laughlin muss feststellen, dass er jede Nacht von einer Sekunde auf die andere verschwindet, als hätte man ihn wegteleportiert, und erst nach Stunden zurückkehrt. Ein Junkie wird zum Feuerteufel und rekrutiert via Internet so viele Nachahmungstäter, dass die Brandstiftungswelle bürgerkriegsähnliche Ausmaße annimmt. Und ein zufällig anwesender Agent der Homeland Security, der eine Terrorzelle infiltrieren sollte, entdeckt seine Sympathien fürs Bombenlegen.

... kurz: Es ist eine irrwitzige Welle von Ereignissen, die - wie wir dem Prolog entnehmen können - als "The Game" in die US-Geschichte eingehen wird. Oder auch nicht, denn um das Maß voll zu machen, ist auch noch eine Verschwörung der Regierungsstellen am Werk, die Informationen über das sich ausbreitende Chaos zu unterdrücken versucht. Das gehört aber zum zentralen Thema des Romans, nämlich der Konstruktion von Realität - genauso wie der Umstand, dass Hooper sich selbst wie auch seinen Ko-Autor, den professionellen Ghostwriter Alan Goldsher, in die Handlung hineinzieht. Oder wie der gewählte Aufbau: "Midnight Movie" besteht zu einem nicht geringen Teil aus Chat-Protokollen, E-Mails, Blogeinträgen, Tweets usw. - also Infoflüssen, die ähnlich viral ablaufen wie die Epidemie(n) selbst. Von der Machart her erinnert das an Max Brooks' "World War Z". Ist nur chaotischer.

Bloß nicht ernst nehmen!

Hooper (der Autor) arbeitet mit einem großen Figurenensemble, was sich sprachlich allerdings nicht unbedingt in einer Vielzahl unterschiedlicher Erzählstimmen ausdrückt. Im Prinzip haben alle denselben Schnoddersprech drauf, Typ: Ich war kurz davor, ihm eins in die Fresse zu hauen, nur war ich nicht mehr in Form, und er war so etwa dreitausend Pfund schwerer als ich, also rotzte ich ihm einfach vor die Schuhe. Kommt in dem Fall aus dem Munde Hoopers (der Romanfigur), könnte aber von nahezu jedem anderen Beteiligten stammen. Und apropos Sprache: Die Übersetzerin hat sich beim Übertragen dessen, was im Original texanische Slangausdrücke gewesen sein mögen, auch ordentlich ausgetobt. Wir staunen über sprachliche Perlen wie "Verpiss dich, du Arschkrampe", "mir doch egal, du Blödidiot" oder - mein persönlicher Favorit - "drögmösige hochnäsige Tussi".

Für das "Texas Chainsaw Massacre" kann man Tobe Hooper zwar als Urvater des Torture Porn betrachten, der seit Jahren dominierenden Variante von Horrorfilmen. "Midnight Movie" aber ist eher hysterischer Humor als Horror. Und für den höchsten Ekelfaktor sorgen auch nicht die Gore-Elemente, sondern der fette Film-Nerd Dude McGee mit seinen Essgewohnheiten und Manieren im Allgemeinen. Allerdings ist McGee auch der einzige, der hier einigermaßen den Überblick bewahrt. Hooper die Romanfigur kann das mit Sicherheit nicht von sich behaupten ... und vermutlich auch nicht Hooper der Autor. Da ist einfach keine vollständig befriedigende Auflösung möglich, das sollte man sich gar nicht erst erwarten.

"Midnight Movie" lässt einen verwirrt und mit nur einer einzigen Gewissheit zurück: Dass das, was zum Teufel auch immer da gerade passiert ist, ziemlich unterhaltsam war. Naja, da kann man echt schlimmere Dinge über ein Buch sagen.

Jack McDevitt: "Firebird"

Broschiert, 525 Seiten, € 10,30, Bastei Lübbe 2012 (Original: "Firebird", 2011)

Die Phantastik hat im Lauf der Zeit eine Menge serientauglicher Detektive hervorgebracht: Jack Vances "Magnus Ridolph", Randall Garrets "Lord Darcy", Gisbert Haefs' "Mungo Carteret" ... jeder picke sich selbst heraus, wer ihm am liebsten ist. US-Autor Jack McDevitt hat im vergangenen Jahrzehnt fünf Romane rund um eine Figur geschrieben, die erstmals 1989 die SF-Bühne betreten hatte: Alex Benedict, ein interstellarer Antiquitätenhändler des 12. Jahrtausends, dessen Kundenbetreuung irgendwie immer in Detektivarbeit ausartet.

Was genau dabei in seinem Kopf vorgeht, werden wir wohl nie erfahren, denn eines der Markenzeichen der "Alex Benedict"-Romane ist, dass sie stets aus der Perspektive seiner Assistentin Chase Kolpath geschrieben sind. Benedict selbst, den manche schlicht für einen Grabräuber halten und dessen einsame Entscheidungen sein Umfeld in so manches Dilemma stürzen, bleibt letztlich ein Mysterium. Anders als seine Fälle, denn die klärt er immer auf.

The future looks a lot like the past

Die jüngste Episode, "Firebird", beginnt nach kurzem SF-Prolog wie eine Detektivgeschichte aus den 40er Jahren: Benedict sitzt in seinem Büro und empfängt eine Kundin, die das typisch transhumane Outfit von Bluse und großem Hut trägt - da fehlen nur noch Nylons und Pumps. Denn auch das ist ein Markenzeichen dieser Reihe: Wir mögen 10.000 Jahre in der Zukunft sein, bewegen uns aber dennoch durch eine Welt, in der im Café köstlicher Schokoladenkuchen serviert wird, Fernseh-Talkshows ihre Gäste bloßstellen und das Telefon beim Herstellen einer Verbindung Klickgeräusche macht. In einer ironischen Szene fragen sich Alex und Chase, wie wohl die Menschen in weiteren 10.000 Jahren so sein mögen - McDevitt ist sich seines anachronistischen Ambientes also sehr wohl bewusst. Dass hier alles nach Amerika Mitte des 20. Jahrhunderts aussieht, ermöglicht aber überhaupt erst, eine Detektivgeschichte klassischen Zuschnitts zu erzählen. Denn dafür braucht es Dinglichkeit: Nicht nur Daten, sondern reale Objekte, die verschwinden und wiedergefunden werden können. Nicht nur Kommunikation übers universale Datennetz, sondern Zeugen, die man von Angesicht zu Angesicht interviewen will. Dafür düst man dann auch gerne mal mit dem Privat-Raumschiff zu ihnen ...

Der aktuelle Fall unterstreicht den Time-Warp-Effekt noch zusätzlich: Diesmal geht es nämlich um den Nachlass eines vor Jahrzehnten verschwundenen Fringe-Physikers, der sich mit Themen beschäftigt hat, die heute wie offenbar auch noch im 12. Jahrtausend als obskur gelten: Paralleluniversen, Zeitreisen usw. Von einem Verständnis der theoretischen Physik, das weiter fortgeschritten wäre als unseres heute, ist weit und breit nichts zu bemerken - und das in einer Welt, die immerhin den Hyperraumantrieb kennt. Das kann man jetzt als unglaubwürdig kritisieren oder herrlich paradox finden, jeder nach seinem Geschmack.

Das Plot-Puzzle

Die eigentliche Raffinesse liegt darin, dass McDevitt seine Detektiv- bzw. Mystery-Romane trotz Retro-Optik stets mit Plots versieht, die nur innerhalb der Science Fiction funktionieren können. Auf die Gegenwart, die sie doch so sehr widerzuspiegeln scheinen, ließen sie sich nicht so ohne weiteres übertragen. Diesmal auf dem Programm: Verschwundene Personen und Raumschiffe, Sichtungen unidentifizierter "Phantomschiffe" (etwa Aliens?), eine ungewöhnliche Naturkatastrophe, die Benedicts Heimatplaneten Rimway zu dem Zeitpunkt heimsuchte, als der Physiker verschwand, und ein ganzer "Geisterplanet" voller vergessener KIs. (Fast unnötig zu sagen, dass die von den fremdartigen Daten-Gottheiten in Ian McDonalds "Cyberabad" so weit entfernt sind, wie's nur geht. Bei McDevitt sind Künstliche Intelligenzen verkabelte Kastln - auch hier wird aber die alte SF-Frage aufgeworfen, ob Maschinen ein Bewusstsein haben können oder nur eines emulieren.)

Das sind ganz schön viele Plot-Elemente - möglicherweise zu viele, denn nicht alles, was angerissen wird, wird letztlich auch ausgearbeitet. Ein bisschen hat sich McDevitt dann doch verzettelt, immerhin mündet die Handlung in gleich zwei verschiedene Rettungsmissionen, die parallel zueinander laufen - schwierig, da jedem Handlungsstrang noch die volle schriftstellerische Aufmerksamkeit zu schenken. Trotzdem wurde "Firebird" für den Nebula Award nominiert, schließlich ist der Roman unterhaltsam wie von McDevitt gewohnt.

Aber noch einmal zurück zum Thema Anachronismen, diesmal von einer anderen Seite betrachtet. Ein bisschen muss sich die heutige Science Fiction schon den Vorwurf gefallen lassen, dass sie im Bemühen, technologisch stets State of the Art zu sein, vor allem genreinternen Ansprüchen gerecht werden will. Und dabei langsam das Mainstream-Publikum verloren hat. Ein Gedankenspiel: Nehmen wir den thematisch aufgeschlossenen Leser X, der Bücher an sich mag. Was im Följetong empfohlen wird, liest er genauso gerne wie Krimis, historische Romane, was auch immer. Jetzt möchte er's auch mal mit SF versuchen und greift aufgrund der hymnischen Besprechungen zu Hannu Rajaniemis "Quantum". Wie viele Seiten wird es wohl dauern, bis er aus völliger Hilflosigkeit die Nerven wegschmeißt? McDevitt schreibt für alle.

Daniel Polansky: "Der Herr der Unterstadt"

Broschiert, 422 Seiten, € 16,50, Piper 2012 (Original: "Low Town", 2011)

Was die Schatten für Ankh-Morpork sind, ist die Unterstadt für Rigus ... abzüglich des Humor-Faktors. Auch der US-Autor Daniel Polansky hat in seinem Debütroman seine Version einer Fantasy-Metropole nach dem Vorbild des Dickens'schen London modelliert und etwas aufgejazzt. Daraus resultiert viel Gewimmel, jede Menge Gestank, ein kleines bisschen Magie, dafür umso mehr organisiertes Verbrechen und eine bemerkenswert hohe Hurenquote.

Der namenlos bleibende Ich-Erzähler - genannt der Patron - ist ein ehemaliger Geheimpolizist Mitte 30, der ursprünglich auf der Straße lebte und nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst auch beinahe wieder dort landete. Inzwischen hat er sich ein recht komfortables Leben als Dealer eingerichtet; einen Teil seiner bunten Produktpalette konsumiert er auch gerne selbst. Geprägt von seinen Lebensstationen als Waise, Soldat im Kriegseinsatz, Ermittler und schließlich freischaffender Verbrecher hat er sich eine zynische Weltsicht angeeignet, die den Ton des Romans prägt. Wobei sich seine Stimme von klassisch hardboiled (Polansky nennt Dashiell Hammet als Vorbild) im Verlauf der Kapitel etwas abmildert. Vielleicht, weil Polansky den anfänglichen Tonfall doch nicht durchhält, vielleicht aber auch, weil der Patron ereignisbedingt sein Herz wiederentdeckt: Eine Serie von Kindsmorden lässt ihn nämlich wieder aktiv werden.

Genre-Hybrid

"Der Herr der Unterstadt" ist eine 1:1-Übertragung des Noir-Krimis auf die Fantasy, was man insbesondere am Personeninventar merkt. Neben der Hauptfigur selbst hätten wir da zum Beispiel eine ruppige Pathologin (bzw. "Seherin") im Leichenschauhaus, einen ehemaligen Kollegen bei der Polizei, mit dem den Patron eine beklommene Restfreundschaft verbindet, während er von der neuen Ermittlergeneration verachtet wird, sowie undurchsichtige Angehörige der Upper Class. Und des Patrons bester Freund ist ein Kneipenbesitzer mit rauer Schale und butterweichem Herz. Polansky ist beileibe nicht der erste, der eine solche Genre-Verschmelzung durchführt - erst kürzlich hatten wir hier etwa Tim Akers' "Das Herz von Veridon" oder Alex Bledsoes "Das Schwert des Königs". Und er fügt dem Format auch nichts Neues hinzu.

Sehr vieles im Roman läuft erwartbar ab. Warum zum Beispiel sollte ein Loner wie der Patron den Straßenjungen Zeisig als Assistenten aufnehmen wollen ... außer vielleicht, weil es der Autor - Achtung, es geht schließlich um Kindsmorde - auf einen dramaturgischen Höhepunkt abgesehen hat? Auftritte von Klischee-Chinesen (bzw. Kirenern) und Namensähnlichkeiten (das Elite-Internat Aton ...) zeigen, dass sich Polansky nur gebremst Mühe gegeben hat, etwas wirklich Originelles zu schaffen. Als Gegenbeispiel könnte man Jeff VanderMeers "Ambra"-Romane (z.B. "Shriek") anführen, die ähnlich düster wie "Der Herr der Unterstadt" angelegt sind - aber ungleich fantasievoller in Sachen Worldbuilding und Handlungsstruktur.

Diverse Ungenauigkeiten

Apropos Worldbuilding: So richtig einschätzen lässt sich die Welt von Rigus, in der sich Fackeln zu Laternen, Fabriken zu Festungen und Armbrüste zu Tretminen gesellen, nicht. Das technologische Patchwork schlägt sich jedenfalls auch sprachlich nieder: Es ist keineswegs ein Problem, in einem Fantasy-Setting Wörter wie Skyline, Party oder Junkie zu bringen - aber dann sollte der Erzähler auch nichts gewahren, sondern es einfach nur sehen (oder halt sonstwie auf bodenständige Weise seine Sinne nutzen). Extra gewürzt wird die Mischung noch einmal durch Wortspenden des Übersetzers wie Lulle oder Stoppelhopser. Lustiger ist dann nur noch, wenn der Patron mit Schielauge auf ein versöhnliches Ende prognostiziert, dass Rigus künftig von Seuchen verschont bleiben dürfte, weil sich die sanitären Verhältnisse seit seiner Kindheit gebessert hätten. Und das, nachdem zuvor mehrfach geschildert wurde, wie er seinen Nachttopf aus dem Fenster auf die Straße kippt ...

Gesamteindruck: Ein einigermaßen spannender Krimi mit ein paar Schlampigkeiten und ohne irgendetwas, das einen bleibenden Eindruck hinterließe. Auf der Buchrückseite steht: Die spannendste Fantasy-Saga seit Brent Weeks und Alexey Pehov. Lässt man mal den euphorischen Ton der Aussage außer Acht, dann kann man diesen Vergleich in der Tat unterschreiben. Auch "Der Herr der Unterstadt" ist vollkommene Durchschnittskost.

Brian Azzarello & Eduardo Risso: "Spaceman" (Deluxe Edition)

Graphic Novel, 224 Seiten, Vertigo Comics 2012

Punk hat die Ästhetik wie auch unsere Vorstellungen von der Zukunft grundlegend verändert. Und doch - wenn es darum geht, eine "gute" Zukunft (im Grunde also die Fortsetzung der eigentlich schon vergangenen Überflussgesellschaft) zu verbildlichen, dann ist die Googie-Optik der 50er und 60er Jahre einfach nicht totzukriegen. Brian Azzarellos SF-Comic "Spaceman" steht dem legendären "Tank Girl" von Jamie Hewlett und Alan Martin in Sachen Punk-Faktor in nichts nach und entwirft eine rostige, räudige, zynische Schrottwelt nach der (Klima-)Katastrophe. Wenn wir aber einmal kurz einen Blick hinter den gewaltigen Damm werfen dürfen, der den gestiegenen Ozean von den Dries fernhält, wo die Reichen wohnen, dann sieht's dort plötzlich exakt so aus wie bei Logan 5 unter der Kuppel.

Die meiste Zeit hetzen wir aber ohnehin durch den Rise, die Überflutungszone, aus der noch verfallende Wolkenkratzer herausragen, wo sich Menschen in improvisierten Favelas drängeln und Schrottsammler auf der Suche nach Wertvollem auf Tauchgang gehen. Letzteres ein Beruf, der in der SF langsam zum neuen Archetypen wird: Jüngstes Beispiel war Peng Xiao Bin in David Brins "Existenz".

Rührender Held

Auch Azzarellos Held Orson schlägt sich auf diese Weise durch - dabei war er doch ursprünglich zu Größerem ausersehen. Gemeinsam mit 16 "Brüdern" wurde er von der NASA gentechnisch erschaffen, um den Strapazen eines Marsflugs zu trotzen und den roten Planeten zu terraformieren. Ein robuster Körperbau war gefragt, und so sieht Orson wie ein übergroßer Homo erectus aus, mit fliehender Stirn, Augenbrauenwülsten, Orang-Utan-Armen und Ganzkörperbehaarung: Ein liebenswert hässliches Kraftpaket, das sich niemandem außer ein paar befreundeten Straßenkindern zeigen will. Seine einzige Beziehung führt er mit einer Prostituierten mittels Cybersex.

Wie die meisten anderen armen Schlucker verfolgt Orson gebannt "The Ark", eine "humanistische" Real-Life-Soap, für die ein Promi-Paar Waisenkinder zwecks Adoption castet. Ein superzynisches Konzept (wenn auch eines, das schon morgen Realität werden könnte), und natürlich fasst man von Beginn an tiefstes Misstrauen gegen die beiden TV-Eltern April und Marc, die Barbie und Ken wie aus dem Plastikgesicht geschnitten scheinen. Aber so einfach verlaufen die Fronten von Gut und Böse bei US-Autor Brian Azzarello nicht: Das zeigte er schon in seiner Comicserie "100 Bullets", einem Noir-Krimi voller amoralischer Typen; auch damals hatte er bereits mit dem argentinischen Zeichner Eduardo Risso zusammengearbeitet. Im Vergleich dazu ist Orson eine klare Heldenfigur. Und als das Mädchen Tara aus "The Ark" entführt wird und durch Zufall in seine Obhut gerät, darf er dieser Rolle auch gerecht werden: Eine Hetzjagd mit brutalen Banditen und skrupellos alles mitfilmenden TV-Teams setzt sich in Gang.

Die Optik

Der Kernplot ist damit ebenso einfach wie klar, und doch präsentiert sich "Spaceman" als facettenreiche Geschichte. Risso setzt stark auf Mimik und Gestik, und Orsons vermeintlich tumbes Gesicht erweist sich dabei als besonders ausdrucksstark. Parallel zum Hauptstrang der Handlung erleben wir zudem Orson und drei seiner Brüder bei ihrer Mission auf dem Mars. In diese Episoden klinken wir uns immer dann ein, wenn Orson schläft, auf Droge ist oder bewusstlos geschlagen wird (letzteres kommt in dieser Welt ähnlich häufig vor wie die beiden anderen Möglichkeiten). Was zunächst ganz nach Flashbacks aussieht, weckt aber rasch Zweifel. Viel eher als um Erinnerungen dürfte es sich um Visionen dessen, was hätte sein können, handeln.

Bezeichnenderweise enthalten diese Episoden auch die einzigen größeren weißen Flächen, nämlich die Raumanzüge, in denen ironischerweise vier "Urmenschen" stecken. Während dieses Weiß Sauberkeit und Funktionalität suggeriert, wie sie in Orsons heruntergekommener Welt nicht mehr zu finden sind, zeigt sich die Gegenwart in schlammigen oder giftig-bunten Tönen. In der Regel ist dabei jede Szene in einen Grundton getaucht, der die aktuelle Stimmung widerspiegelt. Obiges Titelbild stammt übrigens nicht von Risso, sondern von Coverzeichner Dave Johnson; Beispiele aus dem eigentlichen Comic finden sich z. B. hier.

"We all brain you dee oh aye"

Eine Besonderheit ist Azzarellos Umgang mit Sprache: Er hat für diese Zukunft einen stimmigen, auf Tempo ausgerichteten Slang geschaffen, der in manchen Rezensionen als "degenerierte Sprache" bezeichnet wurde. Nennen wir's doch wertfrei eine, die sich weiterentwickelt hat. Da sind SMS-Kürzel in die gesprochene Sprache eingeflossen, da werden Haupt- zu Zeitwörtern ("to brain" = denken, "to scope" = sehen/anschauen), da werden Silben verschluckt oder Wörter homonymisch dekonstruiert, zum Beispiel "control" zu "cunt roll" aufgelöst. Das ergibt ein fröhliches Ratespiel, bei dem auch englische MuttersprachlerInnen gelegentlich ins Rätseln kommen, wenn man sich die Reaktionen auf "Spaceman" so ansieht. Aber keine Angst: Es erschließt sich. Am besten die Texte beim Lesen laut mitsprechen!

Vertigo gehört zum Comic-Riesen DC, der bekanntlich auf Superhelden spezialisiert ist. Durch diese Schule müssen die meisten Comic-KünstlerInnen in den USA, wenn sie Geld verdienen wollen. Auch Azzarello machte schon seinen "Batman" und "Superman" und doktert aktuell an der wieder mal runderneuerten "Wonder Woman" herum. Verlagsimprints wie Vertigo ermöglichen AutorInnen und ZeichnerInnen aber größere kreative Freiheit. Und die wird gerne angenommen, wie "Spaceman" in schönster Weise zeigt. Ursprünglich als neunteilige Miniserie von 2011 bis 2012 angelegt und mit sehr positivem Echo aufgenommen, umfasst diese Deluxe-Edition die gesamte in sich abgeschlossene Geschichte. Weitere "Spaceman"-Reihen sind möglich. Und wünschenswert.

Christopher Golden (Hrsg.): "Hellboy: Medusas Rache"

Broschiert, 280 Seiten, € 17,40, Golkonda 2012 (Original: "Odd Jobs", 1999)

Nein, im Gegensatz zum Vorangegangenen ist das jetzt kein Comic. Das "Hellboy"-Franchise geht ja längst weit darüber hinaus: Es umfasst Verfilmungen, Animes, Computerspiele, Actionfiguren ... und erst wer den chinesischen Hellboy-Schlüsselanhänger kennt, hat wirklich alles gesehen. Und Bücher gibt's, jede Menge sogar, Romane ebenso wie Kurzgeschichtensammlungen. Die erste dieser Anthologien erschien 1999 unter dem Titel "Odd Jobs" und liegt nun erstmals auf Deutsch vor. Die AutorInnen, die Herausgeber Christopher Golden hier in den 90er Jahren versammelte, werden Horror-Fans vermutlich geläufiger sein als denen von SF oder Fantasy. Sie alle kommen aus der Schnittmenge von Comics, Horror- und Krimiliteratur und jener nebelhaften Crossover-Zone, in der TV-Serien Romane und Graphic Novels Drehbücher gebären.

Dämonische Widersacher

Ganz wie es der Originaltitel verspricht, hat Hellboy sich in diesen 14 Erzählungen mit einer Reihe höchst unterschiedlicher Gegner auseinanderzusetzen. Die können frei erfunden sein oder der Mythologie entstammen - unter denen der letzteren Gruppe finden sich auch einige weniger bekannte Exemplare, denen man gerne hinterhergoogelt. Etwa der "Nuckelavee" in der gleichnamigen Geschichte von Christoper Golden & Hellboy-Schöpfer Mike Mignola, eine exzeptionell scheußlich designte Spukgestalt der schottischen Folklore. Oder die tragische "La Llorona" aus Lateinamerika, die in Philip Nutmans "Eine Mutter weint um Mitternacht" ihren Auftritt hat.

Es können aber auch ganz normale Menschen sein ... selbst wenn sie in der Regel von Dämonen besessen sein müssen, um Hellboy dazu zu provozieren, mit seiner Steinfaust zuzuschlagen: Etwa ein christlicher Südstaaten-Hassprediger ("Wo ihr Feuer nicht erlischt" von Chet Williamson) oder die höchsten Kreise der US-Regierung in Craig Shaw Gardners "Dämonenpolitik". Da sorgen besessene Politiker für Stillstand im Staat ... stammt aus den 90ern, liest sich aber wie eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation. Da sind Hellboy wohl doch ein paar Dämonen im Kapitol entwischt.

Hellboys Hintergrund

Beim Kauf des Buchs sollte man mit der Hellboy-Geschichte übrigens einigermaßen vertraut sein; Kontextwissen liefern die Erzählungen nämlich nicht. Hellboy (in unserer Welt 1993 als Comic-Figur geboren) ist ein von Nazi-Okkultisten beschworener Höllendämon, der als Baby den Alliierten in die Hände geriet, von einem Professor adoptiert wurde und jetzt für dessen Behörde zur Untersuchung und Abwehr Paranormaler Erscheinungen arbeitet. Und er ist zumindest langlebig, weshalb er hier sowohl im Vietnamkrieg als auch bei den Nachwehen des Manhattan-Projekts oder im New York der Gegenwart mitmischen kann. Auch Nebenfiguren wie den amphibischen Abe Sapien oder die pyrokinetisch begabte Liz Sherman sollte man schon vorab kennen. Einblicke in Liz' tragische Vorgeschichte liefert allerdings Poppy Z. Brite in "Brenn, Baby, brenn". Brite ist vermutlich die bekannteste der hier versammelten AutorInnen und hat auch die beste Geschichte beigesteuert - ironischerweise kommt Hellboy selbst darin gar nicht vor.

Dessen Erfinder Mike Mignola ergänzt den Band mit einer Reihe von Illustrationen ganz im gewohnten und beliebten Look. Also in etwa so, als hätte ein Tagger nur noch eine Dose Schwarz übrig gehabt und würde sich in deutschem Expressionismus versuchen. Schreiberisch hielt sich Mignola hingegen zurück. Im Vorwort erklärt er, dass ihm als einziges der Satz "An einem guten Tag roch Hellboy wie eine geröstete Erdnuss" eingefallen wäre - in dem steckt allerdings mehr Potenzial als in der ganzen unbeholfenen Titelgeschichte "Medusas Rache" von Yvonne Navarro, die man getrost überblättern kann. Zum Glück folgt unmittelbar darauf einer der besten Beiträge, "Puzzle" von Stephen R. Bissette. In der gleichermaßen unheimlichen wie traurigen und ekelerregenden Geschichte verschlägt es Hellboy nach Paris, wo ein unglücklicher Uni-Mitarbeiter im Archiv Teile eines Kopfes findet und diesen zusammensetzt. Was der dann mit ihm macht, hätte die Hollywoodsche Selbstzensur aus jedem Verfilmungsversuch herausgeschnitten.

Schwarzer Humor

Zu meiner persönlichen Top Ten der Filmzitate gehört immer noch eines aus "Hellboy", Teil 1: "Ich hab doch nur ein Foto gemacht!" - "Wenn Sie noch eines machen, schlitze ich Ihnen ein zweites Arschloch." Das setzt einen Standard, aber bei weitem nicht alle AutorInnen dieser Anthologie werden Hellboys satanisch-sarkastischem Tonfall gerecht. Matthew J. Costello macht einen guten Job in "Eine Nacht am Strand", das sich um Menschen dreht, die im bizarren Ambiente von Coney Island verschwinden. Auch andere setzen auf schwarzen Humor, und das sind - von Bissette und Brite abgesehen - auch die interessantesten Geschichten. Sei es der Auftritt einer geschäftstüchtigen Riesenratte mit Messie-Syndrom in Greg Ruckas "Versicherungen" oder "Die Vogelscheuche" von Rick Hautala & Jim Connolly. Darin betritt Hellboy mit einer großen Kühlbox in der Hand eine Bar und beginnt einer anwesenden Frau eine gruselige Geschichte zu erzählen. Und während wir immer öfter schaudernde Seitenblicke auf die ominöse Kühlbox werfen, verarschen uns die Autoren genauso wie Hellboy seine Zuhörerin.

Neulich hat sich eine Bekannte bei mir beklagt, dass ihr Tween-Sohn nur dann etwas liest, das keine Bilder enthält, wenn der Deutschlehrer mit der Pumpgun hinter ihm steht. Also hier hätte er eine ideale Umsteigemöglichkeit auf die bildlose Literatur.

Die Jahresendzeit-Pest ... und wir machen mit

Die nächste Rundschau kann ich schon jetzt auf den 15. Dezember festnageln - es soll ja genug Zeit für panische Weihnachts- und Weltuntergangseinkäufe bleiben. Und zwar wird es sich dabei um eine JAHRES-BEST-OF handeln, wie einige UserInnen es sich gewünscht haben. Ergänzt allerdings um ein paar Bücher, die hier bislang noch nicht besprochen wurden. Shop til you drop! (Josefson, derStandard.at, 24. 11. 2012)