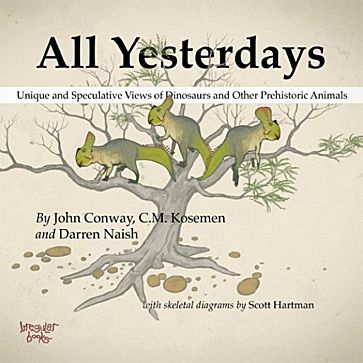

John Conway, C. M. Kosemen & Darren Naish: "All Yesterdays"

Broschiert, 100 Seiten, lulu.com 2012

Weihnachtszeit, Dinosaurierzeit. Alle Jahre wieder fragen sich Eltern haareraufend, wie sie mit dem Bildungsstand ihrer saurophilen Sprösslinge mithalten und ein Geschenk auftreiben sollen, das nicht unter deren Würde ist. Ich empfehle diesen schmalen Bildband, der sich gegen klischeehafte Darstellungen richtet und eine ausdrückliche Einladung zum Querdenken darstellt. Und der uns als Highlight am Schluss in eine ferne Zukunft versetzt, deren BewohnerInnen Fossilien aus unserem Zeitalter interpretieren. Mit Ergebnissen der verblüffenden Art, die sind der Kracher! (Hier ein paar Beispiele.)

Aber immer schön der Reihe nach. Die Älteren von uns sind noch mit dem Bild von Dinos als glatten, graugrünen Fleischbergen, die tumb im Sumpf herumstehen, aufgewachsen. Heute beschwört das Wort Dinosaurier Gedanken an hyperaktives, schreiend buntes Federvieh mit dem Body-Mass-Index von Kate Moss in ihrer schlimmsten Zeit herauf. Beides aber beruht nicht nur auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern ganz wesentlich auch auf darstellerischen Traditionen. Und gedankenlose Übernahme bereits bestehender Darstellungsweisen kann im schlimmsten Fall falsche Bilder prägen, die sich nur mühsam wieder aus unseren Köpfen vertreiben lassen. Das wird John Conway, selbst ein renommierter Illustrator bzw. "Paleoartist", nicht müde zu betonen.

Der Gedanke dahinter

Conway hat sich daher mit kongenialen Partnern zusammengetan, um Klischee-Denken entgegenzuwirken: Darren Naish, einem Zoologen und Blogger, und dem Künstler C. M. Kosemen, der unter anderem am Spekulative-Biologie-Projekt "Snaiad" beteiligt ist, welches die Ökosysteme eines fiktiven Planeten entwirft.

Aus Knochen allein kann man das Aussehen eines Tiers nicht rekonstruieren, sagt Conway. Denn der optische Eindruck werde primär von der Silhouette geprägt, in die aber viele known unknowns (und manchmal unknown unknowns) einfließen. Weiches Gewebe etwa - weshalb wir hier Dinos mit Fettwülsten, Bisonhöckern und überlangen Penissen bestaunen dürfen (Letzteres nicht aus der Luft gegriffen, sondern am Beispiel Ente orientiert: ein Erpel hat's nämlich buchstäblich in sich ...). Ein Gegenmodell zu den heute gängigen Dino-Bildern, die dem "Fetisch" Spitzenathletik anzuhängen scheinen. Und natürlich Federn und Haare - da haben wir uns inzwischen ja an einiges gewöhnt. Aber wie wär's zum Beispiel mit einem Triceratops mit Stacheln oder einem Therizinosaurus, der durch sein flauschiges Federkleid vom klauenbewehrten Ungeheuer zum Womble mutiert?

Unbekanntes Verhalten

Und dann ist da natürlich der völlig offene Punkt Verhalten, wo man bei Dinos bis auf einige Indizien komplett aufs Raten angewiesen ist. Die kleinen Triceratops-Verwandten, die am Titelbild in einem Baum herumsitzen, mögen auf den ersten Blick lächerlich wirken. Aus dem Skelett eines Huftiers namens Ziege würde man allerdings auch nicht auf Kletteraktionen schließen - und Griechenland-Urlauber werden bestätigen, dass sich Ziegen regelmäßig im Geäst tummeln. Conway & Co warten hier mit einigen verblüffenden Beispielen auf, an die bislang niemand gedacht hat, die aber allesamt im Bereich des Möglichen liegen.

Und natürlich kommen auch hier wieder Darstellungstraditionen ins Spiel. Herkömmliche Illustrationen vermitteln uns den Eindruck, dass Tyrannosaurus und Triceratops einen Großteil ihrer Zeit mit hollywoodreifen Duellen verbrachten. Conway & Co hingegen entschieden sich für die Situation, die im Tagesablauf eines großen Raubtiers tatsächlich den größten Teil einnimmt: Schlaf. Und zeigen einen T-rex, der wie ein Kätzchen eingerollt friedlich vor sich hinschlummert.

Die Ungeheuer unseres Zeitalters

Im letzten Drittel des Buchs werden die zuvor aufgestellten Regeln dann unter dem Titel "All Todays" auf die Tiere unserer Epoche angewandt. Würden unsere fernen, fernen Nachfahren Fossilien aus dem 21. Jahrhundert zu ebensolchen Skelettoiden "rekonstruieren", wie wir es heute mit den Dinos tun ... dann erhält man zum Beispiel ein gertenschlankes Tier, auf dem jeder Reiter der Apokalypse gerne Platz nehmen würde. Wir nannten es Kuh. Nicht zu verwechseln mit der Seekuh, die hier in ihrem natürlichen Habitat - einer Bergwiese - dargestellt wird. Gut, von ihr ist nur der Kopf erhalten geblieben, aber erwiesene evolutionäre Verwandtschaften machen ihre langen Beine plausibel.

Ebenso wie der lange Röhrenschnabel und die kleinen Krallen nahelegen, dass sich Kolibris an etwas festgesetzt und gesaugt haben müssen. Kolibris dürften wohl Vampire gewesen sein. Mein persönliches Highlight ist allerdings ein anderer Vogel: Eine skeletthafte Kreatur wie aus einem Albtraum von Hieronymus Bosch, die mit ihren sensenartigen Vorderbeinen Beute aufspießt: Der Schwan ... es wurden nur die Flügel ein wenig fehlinterpretiert.

In der Katzenfalle

Ein Hauch von Mitleid weht uns aus der Zukunft entgegen, denn leicht war das Leben im 21. Jahrhundert offenbar nicht. Draußen trieb sich das gefährlichste Raubtier seiner Zeit herum: Das Flusspferd, das mit seinem gewaltigen Maul und den riesigen Hauern sogar die Panzerung von Autos aufbrechen konnte. Und hatten sich die Menschen erst nach Hause gerettet, lauerten ihnen dort Rudel sogenannter Katzen auf. Wenn sie nicht zur Jagd dort waren, warum sonst sollte man so viele Fossilien dieser fiesen Räuber in den Betonhöhlen der Menschen gefunden haben?

"All Yesterdays" ist kurz gesagt ein großes Vergnügen, das auf den ersten Blick naiv daherzukommen scheint, in dem tatsächlich aber sehr viel Gehirnschmalz steckt. Alles hier ist ungewöhnlich, das meiste - das geben die Autoren selbst zu - auch unwahrscheinlich, aber nichts davon unmöglich. Eine witzige Aufforderung zu flexiblem Denken!

David Brin: "Sternenflut"

Broschiert, 687 Seiten, € 10,30, Heyne 2013 (Original: "Startide Rising", 1983)

Auf geht's in ein Universum, in dem das Fermi-Paradoxon gegenstandslos ist. Hier wimmelt die Milchstraße - oder genauer gesagt die Fünf Galaxien - nur so vor intelligentem Leben, dafür sorgen ihre BewohnerInnen schon selbst. Jede raumfahrende Zivilisation hievt Spezies, die noch auf einer niedrigen Stufe der Intelligenz stehen, mittels Gen-Manipulation empor. Später werden diese dasselbe mit anderen machen. Und dieser Prozess des Uplifting, der David Brins berühmter Romanreihe den Namen gegeben hat, läuft seit Milliarden von Jahren.

Nur die Menschen tanzen irgendwie aus der Reihe. Denn niemand weiß, wer die Patrone der Menschheit gewesen sein könnten. Die Menschen selbst behaupten sogar, sie wären das Produkt einer natürlichen Evolution - grotesk, sagen ihre missgünstigen Nachbarn im Kosmos. Nicht nur deshalb stehen die meisten Zivilisationen den "Wölflingen" feindlich gegenüber. Diese hatten auch noch die Frechheit, ihrerseits zu upliften - erst Schimpansen, dann Delfine. Und am allerschlimmsten: Sie haben sich geweigert, die strenge herkömmliche Hierarchie von Patron und Klient - ein Quasi-Sklavenverhältnis, das sich über zigtausend Jahre erstrecken kann - zu übernehmen. Stattdessen behandeln sie Neo-Schimps und Neo-Fins als gleichberechtigte Partner. Weitgehend zumindest, aber dazu später mehr.

Zur Einordnung

Die Originalversion des Romans von 1983 habe ich mir irgendwann einmal vor vielen Jahren in einem Urlaub per Zufall aus einem Buchhandlungsregal gegriffen. Mein erster Eindruck war: Verdammt, ich hab aus Versehen den zweiten Teil einer Trilogie erwischt - daran musste ich beim Lesen der deutschsprachigen Neuausgabe jetzt wieder denken. Tatsächlich gibt es einen älteren Uplift-Roman ("Sundiver"/"Sonnentaucher"), der zwei Jahrhunderte vor diesem Roman angesiedelt ist und auf den "Sternenflut" auch einige Male anspielt. Den wird Heyne allerdings erst im Jänner herausbringen, seltsam. Vielleicht hielt man das Hugo- und Nebula-gekrönte "Startide Rising" für den eindrucksvolleren Start.

Dazu kommt, dass der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens von "Sternenflut" vor der eigentlichen Romanhandlung liegt (aber nicht in einem anderen Buch): Eine Expedition von der Erde ist in den Weiten des Alls auf eine uralte Flotte Todesstern-großer Raumschiffe gestoßen. Und hat einen Leichnam geborgen, der einer der mythischen Progenitoren - der allerersten Intelligenzwesen des bekannten Universums - sein könnte. Die halbe Galaxis ist nun hinter dem Expeditionsschiff "Streaker" her, das sich auf einer verlassenen Wasserwelt in Sicherheit gebracht hat. Das alles hat sich wie gesagt schon vor dem ersten Kapitel abgespielt - genauso wie die Auswertung der Funde erst nach Ende des Romans stattfinden wird. Letztlich sind die Milliarden Jahre alten Relikte also nichts anderes als ein spektakulärer MacGuffin.

Der Plot

Auf die Nennung einzelner ProtagonistInnen werde ich verzichten. "Sternenflut" ist zwar nicht als gesellschaftliches Total-Panorama angelegt wie die späteren Romane "Erde" und "Existenz", aber als Panorama nichtsdestotrotz. Brin arbeitet mit einem riesigen Ensemble aus dutzenden Delfinen, einem Neo-Schimpansen und ein paar Menschen einerseits sowie den VertreterInnen diverser Alien-Spezies andererseits. (Ein bisschen erinnern mich Brin-Aliens mit ihren diversen Seltsamkeiten immer an die Muppet-Show, aber das nur am Rande ...)

Und während im Kithrup-System die Alien-Flotten aufeinander einprügeln, arbeiten die Mitglieder des "Erd-Clans" auf ihrem planetaren Versteck fieberhaft an einer Lösung, wie sie den Belagerungsring durchbrechen könnten. Diverse Subplots entfalten sich um rassistische (bzw. speziesistische) Konflikte, eine Meuterei und die Entdeckung halbintelligenter Ureinwohner des Planeten. Vor allem aber um die persönlichen Herausforderungen, denen sich die Crewmitglieder der "Streaker" - egal, ob sie Flossen, Hände oder Pfoten haben - stellen müssen.

Delfine und Selbstbestimmung

Wer sich beim Gedanken an Delfine (Stichwort "schwule Haie") als Handlungsträger ein wenig krümmt: Keine Angst, die sind im Roman keineswegs die sympathischen Märchentiere, zu denen wir sie in den vergangenen Jahrzehnten verklärt haben. Allesamt werden sie als Individuen dargestellt - und es sind auch brutale, feige und hinterhältige darunter. Genau genommen haben die menschlichen Patrone übrigens geschummelt und nicht eine konkrete Spezies upgeliftet, sondern versuchen sich eine ganz neue aus dem Erbgut der ca. 40 verschiedenen Delfinarten zusammenzubacken. Ein Prozess, der immer noch anhält.

Womit wir uns auch schon dem Kern des Romans annähern: Das Verhältnis zwischen den Menschen und ihren Schützlingen ist nämlich kompliziert. So gerne die Neo-Fins die Menschen auch verspotten, so sehr schauen sie auch zu ihnen auf - manchmal suchen sie fast schon hündisch nach Bestätigung. Formal gelten sie als gleichberechtigt, ein demonstratives Gegenmodell zur strengen Hierarchie der Galactics. Bei näherer Betrachtung klaffen allerdings erhebliche Unterschiede auf. So wird die Fortpflanzung der Fins ausschließlich von den Menschen kontrolliert. Und ein genetisch verankertes Tabu der Tötung von Menschen klingt auch nicht nach der großen Freiheit, die der Erd-Clan sich nach außen hin so gerne auf die Fahnen heftet.

Beide Spezies stehen also in einem inneren Konflikt. Die erst seit relativ kurzer Zeit upgelifteten Delfine sind hin- und hergerissen zwischen ihrem animalischen Erbe und ihrer Quasi-Menschwerdung. (Brin veranschaulicht dies sehr gut mit verschiedenen Sprachen, die die Delfine benutzen - je nachdem, ob sie in menschlicher Manier kausal denken müssen oder ob sie "im Waltraum" hängen.) Und die Menschen müssen sich Gedanken machen, wie sie mit der heiklen Situation einer Nicht-ganz-Gleichberechtigung umgehen. Wie zuletzt auch in "Existenz" ist das Streben nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung das zentrale Thema des Romans.

Lesenswert

Man könnte jetzt noch bemäkeln, dass die Übersetzung manchmal eine gewisse Tendenz zur Wörtlichkeit hat ("Spermwal", "Flaschennasendelfin"). Oder dass der massive Einsatz von Psi-Kräften im Roman eher an 50er- als an 80er-Jahre-SF erinnert; von den esoterischen Antriebstechnologien mancher Aliens mal ganz abgesehen.

Aber das sind Kleinigkeiten. Es bleibt ein Roman mit vielen originellen Ideen - alleine schon ein Schauplatz wie das wassergefüllte Raumschiff von der Erde -, Anklängen von Tiefe und ausreichend Ereignissen, um ihn über die gesamte, zugegebenermaßen beträchtliche Länge zu tragen. Und es bleibt die Vorfreude auf weitere "Uplift"-Romane, die nun einer neuen Generation von LeserInnen in den Buchhandlungen bereitgelegt werden. Sollte man gelesen haben!

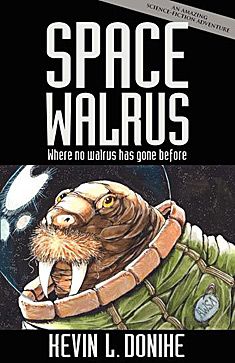

Kevin L. Donihe: "Space Walrus"

Broschiert, 141 Seiten, Eraserhead Press 2012

Drei Jahrzehnte nach David Brin hat Bizarro-Autor Kevin L. Donihe seine Version des Uplift-Themas geschrieben. Wie immer geht es bei ihm sehr menschlich zu - selbst wenn die Hauptfigur ein Walross ist. Und wie immer dreht sich bei Donihe alles um unerfüllte Liebe und Sex zum Fremdschämen (aber das ist der Sex anderer Leute ja sowieso meistens).

Die Ausgangslage

Walter das Walross lebt an Bord einer Raumstation und ist Teil eines großangelegten Versuchs, Tiere durch Intelligenzsteigerung zu nützlichen Helfern zu machen. Diverse Augmentierungen brauchte es dafür natürlich auch - in Walters Fall vor allem Cyborg-Hände. Aber auch Implantate, die seine Gesichtsmuskulatur zum Lächeln bringen können (klingt nach einem Donihe-typischen Rührungsdetail, fand sich in ähnlicher Form allerdings auch schon bei Brin). Zum großen Leidwesen Walters steht sein mimisches Ausdrucksvermögen allerdings in krassem Gegensatz dazu, dass er nur mit einer Stephen-Hawking-Stimme sprechen kann. Zudem neigt sein Sprachimplantat dazu, seine gedrechselten Gedankengänge in eher unbeholfene Worte zu übersetzen.

Besonders frustrierend wird dies dann, wenn Walter seine menschliche Betreuerin anhimmelt, in die er unsterblich verliebt ist. Walters zweiter großer Traum - neben Dr. Stephanie - ist es, einmal einen Spacewalk zu absolvieren. Leider ist er dafür aber körperlich nicht geeignet. Und das lassen ihn die Stars des Tierversuchsprogramms, Schimpansen, und deren völlig durchgeknallter Betreuer Dr. Ron auch täglich spüren. Dem armen gemobbten Walter bleibt nichts anderes übrig, als sich in Tagträume zu flüchten, in denen sein Alter Ego "Space Walrus" pulpige Abenteuer erlebt und Weltraumprinzessinnen mit verblüffender Ähnlichkeit zu Dr. Stephanie vor Monstern rettet.

Highlights an Pein und Peinlichkeiten

Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn Walter verzweifelt versucht, seine Gefühle vor Dr. Stephanie zu verbergen. Als sie ihn badet und er darauf körperlich reagiert, erschließen sich ihm neue Dimensionen der Scham. Noch skurriler wird's, wenn seine Psychokonditionierung zu greifen beginnt: Mitten im Masturbieren erinnert sich Walter plötzlich an die Moralpredigt, wie Frauen zu behandeln seien. Nach Walross-Art dem Weibchen die Flossen um die Ohren hauen? Nix da! Und plötzlich fragt sich Walter, was das Aufklappbild-Weibchen in seinem Walross-Magazin wohl gerne isst und was ihre Lieblingsfilme sein könnten.

Überhaupt hat Walter keinerlei Erfahrungen mit Artgenossen; zwischen den Zeilen klingt an, dass er der letzte seiner Spezies sein dürfte. Archivbilder von blutigen Kämpfen zwischen den Bullen einer Walrosskolonie entsetzen Walter. Stattdessen würde er - naiv und im Unwissen gelassen, wie er ist - gerne Szenen sehen, die the loving, scholarly and articulate side of walrus life zeigen ...

We are the walrus

Donihe greift damit in Bizarro-gemäßer Überzeichnung ein altes Motiv der Science Fiction auf, das vor ihm schon David Brin und unzählige andere AutorInnen verwendet haben und das mindestens bis zu Daniel Keyes' 1959 erschienenem Klassiker "Flowers for Algernon" zurückreicht: Künstliche Intelligenzsteigerung als Symbol für Entwurzelung und Identitätsverlust.

Und darunter geht es ganz einfach um das gute alte Außenseiterthema. Donihe hat ein erklärtes Faible für Walrosse und sogar schon eine entsprechende Anthologie herausgegeben ("Walrus Tales", mit Beiträgen von weiteren Bizarro-Stars wie Carlton Mellick III oder Mykle Hansen). Flossen und Stoßzähne machen es bloß ein bisschen deutlicher: Auf seine unbeholfene Art steht Walter für alle Underdogs dieser Welt. Rührend, irgendwie.

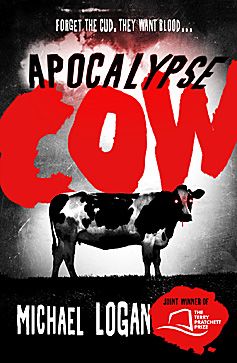

Michael Logan: "Apocalypse Cow"

Broschiert, 350 Seiten, St. Martin's Griffin 2013

"What is it, some kind of ninja cow?" - Dieser verzweifelte Ausruf ist gar nicht so weit hergeholt. Denken wir nur an Kuh Yvonne, die sich im Sommer 2011 ins bayrische Gebüsch geschlagen und monatelang ganze Einsatzkommandos an der Nase herumgeführt hat. Man sieht: Kühe haben das Potenzial für Größeres.

... nur für eines nicht: Angst zu machen. Denn auch das zeigt der Debütroman des schottischen Autors Michael Logan. Kühe sind nicht einmal dann furchterregend, wenn sie zu Zombies geworden sind. Und in Flammen stehen. Aber das geht so auch in Ordnung, denn eigentlich ist "Apocalypse Cow" ja eine Satire.

Das Szenario

Die Apokalypse beginnt in den Suburbs von Glasgow, deren BewohnerInnen nichts von dem Regierungslabor in ihrer Nachbarschaft wissen, in dem eine tödliche Biowaffe entwickelt wird. Und natürlich außer Kontrolle gerät. Sie ahnen nicht, dass sich bald alle möglichen Sorten von Zombie-Tieren (inklusive Eichhörnchen) auf sie stürzen werden - halb, um sie aufzufressen, halb, um sie ... zu Tode zu rammeln. Diese spezielle Idee Logans klingt fast schon nach Bizarro-Literatur; sie wird allerdings keineswegs so ausführlich umgesetzt, wie es das Medienecho auf "Apocalypse Cow" suggeriert. Aber keine Angst, Unappetitliches wird trotzdem reichlich serviert.

Freilich kann nichts so ekelerregend sein wie die Realität. Die Millenniumsjahre mit Schlagzeilen über BSE, MKS und den weltweiten Boykott britischen Rindfleischs, dazu die Bilder von Massentötungen und brennenden Kadaverhaufen sowie die gerne ignorierten Einblicke in den Wahnsinn der industriellen Tierhaltung: All das klingt in "Apocalypse Cow" ebensosehr an wie die gute alte britische Tradition des Animal Horror, hochgehalten vor allem von Autoren aus der zweiten Reihe wie James Herbert, Guy N. Smith oder J. T. McIntosh. Logan greift das alles auf und versieht es mit einer kräftigen Prise "Shaun of the Dead".

Die Hauptfiguren

Im Mittelpunkt des Romans steht der schwer von Teenagernöten geplagte 15-jährige Geldof Peters. Oberster Punkt auf seiner Liste des Missvergnügens sind seine Eltern: Vegane Peaceniks, die so ziemlich jedes Klischee erfüllen, das man von New-Age-Hippies haben kann. Und die lautstark im Nebenzimmer tantrischem Sex frönen, während dem armen Geldof buchstäblich jede Fleischeslust versagt bleibt. Einer seiner Albträume bringt die satirische Grundidee des Romans auf den Punkt: In einem Fast-Food-Restaurant werden Menschen von ihren Burgern aufgefressen, während Geldofs Mutter von draußen auf das Gemetzel blickt und trocken kommentiert: "Man erntet, was man sät ..."

Zu Geldof gesellt sich bald Lesley McBrien, eine frustrierte Journalistin auf der Spur der größten Story des Jahrhunderts. Anfangs kommt die notorische Versagerin ziemlich unsympathisch rüber, im Verlauf des Überlebenskampfs wird sie aber noch ihre Frau stehen. Das Hauptfiguren-Trio komplettiert der Schlachthaus-Arbeiter Terry Borders, der das erste Zombiekuh-Massaker als einziger überlebt hat. Und das ist nicht mal Terrys eigentliches Trauma: Er glaubt, dass ihm der Blutgestank seines Berufs so tief im Körper steckt, dass kein Mensch etwas mit ihm zu tun haben will.

Drei Verlierer also, die sich gemeinsam auf die Flucht begeben. Vor ihren inneren Dämonen, vor einer wildgewordenen Tierwelt und vor dem Sicherheitschef des Biowaffenlabors, der den Ursprung der Seuche vertuschen und die drei lästigen Zeugen ausschalten will. Three losers. Overwhelming odds. One outcome ... Yup, we're screwed.

Komische Highlights

"Apocalypse Cow" glänzt vor allem in der ersten Hälfte mit viel schwarzem Humor. Etwa wenn die obligatorische Alles-in-Ordnung-Pressekonferenz im Fernsehen läuft. Kennt man ja aus dem wirklichen Leben: Politiker schlürfen vor der Kamera Wasser (ist doch gar nicht radioaktiv) oder schlabbern ein Hähnchen (Salmonellen, pah!). Und all das, von dem man sich bei derlei geschmacklosen Veranstaltungen insgeheim immer wünscht, dass es schiefgehen möge, geht bei Logan tatsächlich schief. Live on air.

Einen Höhepunkt absurden Humors erreicht der Roman, wenn sich eine Gruppe von Überlebenden in einem Haus verschanzt hat, das von Zombie-Tieren belagert wird, während drinnen alle möglichen und unmöglichen persönlichen Konflikte eskalieren - Details möchte ich dazu keine spoilern.

Kleiner Punkteabzug

Danach wird die Witz-Flut allerdings zusehends verebben. Mehr und mehr schwenkt Logan im zweiten Teil in den ganz normalen Zombieapokalypse-Modus ein. Das ist immer noch unterhaltsam, wirkt in Summe aber auch irgendwie unentschlossen: Soll's jetzt Humor oder doch Horror sein? Keine Ahnung, ob das beabsichtigt war oder ob Logan einfach nur die Gags ausgegangen sind.

Unterm Strich bleibt "Apocalypse Cow" dennoch einer der originelleren Zombie-Romane, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Zumindest bis Jänner, wenn ein Buch dran ist, welches das Thema von einer ganz neuen Seite zu beleuchten verspricht. Nämlich der Frage: Wo soll man die ganzen Untoten bloß endlagern? Man darf gespannt sein.

Ben Winters: "Der letzte Polizist"

Broschiert, 352 Seiten, € 9,30, Heyne 2013 (Original: "The Last Policeman", 2012)

Ich glaube nicht, dass 2013 als "Das Jahr von ..." in die Phantastik-Geschichte eingehen wird. Dieser Eindruck hat sich übers Jahr allmählich aufgebaut und bestätigt sich, wenn ich mir so die Jahres-Best-ofs ansehe, die derzeit im englischsprachigen Raum aufzupoppen beginnen. Keine allgemeine Einigung auf das überragende Buch oder wenigstens die Bücher 2013. Und die kleine Schnittmenge an Mehrfachnennungen enthält tendenziell Bekanntes: Entweder Fortsetzungen ("MaddAddam" von Margaret Atwood oder der zweite Teil in Alastair Reynolds' "Poseidon's Children"-Reihe, "On the Steel Breeze"). Oder zumindest Fortführungen dessen, womit sich AutorInnen bereits etabliert haben ("The Ocean at the End of the Lane" von Neil Gaiman oder "The Shining Girls" von Lauren Beukes).

Nicht zu vergessen zwei Titel, die auch LeserInnen-Favoriten sind: "Wool" von Hugh Howey (auf Deutsch: "Silo") und die Trilogie, zu der dieses Buch hier gehört: "The Last Policeman" von Ben Winters. Beide Reihen brachten heuer im Original Fortsetzungen hervor, die in LeserInnen-Polls stark vertreten sind. Auf Deutsch haben sie parallel dazu ihre jeweils ersten Teile ins Rennen geschickt. Und "Der letzte Polizist" gefällt mir auf seine unaufdringliche Art sogar noch besser als "Silo".

Das Szenario

Unaufdringlich - und das bei einer Prämisse, wie sie spektakulärer kaum sein könnte: In sechs Monaten wird der 6,5-Kilometer-Asteroid Maia auf die Erde stürzen und die Menschheit vermutlich zur Gänze auslöschen. Es werden ein paar kurze melancholische Rückblicke auf die Monate nach der Entdeckung Maias eingestreut, als die Einschlagswahrscheinlichkeit noch nicht bei 100 Prozent lag, aber die Zahl stetig nach oben kletterte. Mittlerweile herrscht Gewissheit. Ruhe, Fatalismus und Galgenhumor prägen den Ton.

Massenunruhen, Staatsstreiche, religiöser Irrsinn: All das, was man sich in einem solchen Szenario erwarten würde, spielt sich auch in Winters' Romanwelt ab. Aber man kriegt es nur vom Hörensagen mit, insbesondere im symbolträchtigen Kleinstadtidyll Concord (der Name!), New Hampshire, dem Schauplatz des Romans. Klar, der Drogenkonsum ist stark gestiegen, es gibt eine Welle von Selbstmorden und strenge neue Gesetze (zum Beispiel ein allgemeines Schusswaffenverbot; dafür dürfte es in den USA tatsächlich eines Weltuntergangs bedürfen).

Aber die überwiegende Mehrheit macht einfach weiter wie bisher. Soldier on, wie das auf Englisch so schön heißt. Im Allgemeinen wursteln die Leute einfach weiter vor sich hin. Gehen zur Arbeit, sitzen an ihrem Schreibtisch, hoffen, dass die Firma am kommenden Montag noch existiert. Gehen in den Supermarkt, schieben den Einkaufswagen, hoffen, dass die Lebensmittelregale heute nicht ganz leer sind. Treffen ihre Liebste mittags auf ein Eis. Und weil der Zeitraum der Prä-Apokalypse so lang ist, sind mittlerweile auch die meisten derer zurückgekehrt, die aufgebrochen waren, um ihre "Löffelliste" abzuarbeiten. (Das Wort hatte ich zuvor noch nie gehört: Es meint all die mehr oder weniger spektakulären Dinge, die man noch tun will, ehe man "den Löffel abgibt"; auf Englisch: bucket list). Eine seltsame neue Normalität ist eingekehrt.

Stille Apokalypse

"Der letzte Polizist" hat die gleiche Ausgangslage wie der Klassiker "Luzifers Hammer" von Larry Niven und Jerry Pournelle, macht aber etwas komplett anderes daraus. Es ist eine stille Apokalypse à la Will McIntoshs "Wie die Welt endet" ("Soft Apocalypse") oder Lars von Triers "Melancholia". Die Menschen stehen dabei im Vordergrund, nicht das Feuerwerk.

Und wenn es tatsächlich mal um die großmaßstäblichen Vorbeben der Katastrophe geht, dann baut Winters sie stets bewundernswert organisch in dazu passende Situationen ein: Etwa wenn ein Protagonist an der Unzuverlässigkeit seines Handys verzweifelt (die Netz-Infrastruktur wird nur noch unzureichend gewartet, und viele kleine Nachlässigkeiten schaukeln sich auf). Oder wenn Unternehmen schon aus geringfügigen Gründen Filialen abwickeln: Für die dortigen MitarbeiterInnen wird das zur höchstpersönlichen Katastrophe, verlieren sie dadurch doch ein weiteres Stück Normalität.

Die Hauptfigur

"Der letzte Polizist", das ist Henry Palace. Ein junger Streifenpolizist, der vor kurzem aufgrund der allgemeinen Personalknappheit zum Detective ernannt worden ist. Gäbe es keinen Asteroiden, könnte man sagen, dass für Henry damit ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen ist. Dementsprechend ernst nimmt er seinen Job auch. Vor allem, als er einen Fall, der bloß ein weiterer Selbstmord zu sein scheint, verdächtig findet. Henry glaubt, dass der Mann ermordet wurde und will den Fall unbedingt aufklären - zum völligen Unverständnis seiner KollegInnen. "Warum geben Sie sich solche Mühe, diesen Mordfall zu lösen?" "Weil ..." Ich hebe die Hände. "Weil er ungelöst ist."

Und wie sollte es Henry auch besser erklären? Ist er sich dessen bewusst, dass er Parallelen zwischen dem Toten und sich selbst sieht? Und lässt es sich irgendwie in Worte fassen, dass man einfach weitermachen muss, selbst wenn es sinnlos erscheinen mag - einfach nur deshalb, weil jede Alternative dazu noch deprimierender wäre?

Henry ist der Dreh- und Angelpunkt des Romans. Dass der so angenehm schlicht daherkommt, liegt also nicht zuletzt an der Hauptfigur, die die Handlung in Ich-Form und im Präsens erzählt. Denn Henry ist zwar tüchtig, aber kein Genie. Und er macht Fehler. Alles in allem versteht es Winters hervorragend, den richtigen Ton zu treffen. Das hätte ich vorab nicht unbedingt erwartet, denn erstens hat der noch junge Autor einen verdächtig hohen Output an Büchern. Und zweitens hatte er seine Karriere ausgerechnet inmitten der Mashup-Mode begonnen, die für mich nie mehr als eine Einmal-witzig-dann-ist's-aber-auch-gut-Erscheinung war. Winters' Beiträge hießen übrigens "Sense and Sensibility and Sea Monsters" und "Android Karenina".

Krimi am Ende der Zeit

Bei all dem Eingehen auf Genrehintergrund und existenzialistische Philosophie sollte man aber nicht vergessen, was "Der letzte Polizist" vor allem ist: ein Krimi. Mit allem, was da so dazugehört, also rätselhaften Beweisstücken (im Nachlass des Toten finden sich kryptische Zahlenreihen, die mit dem Asteroiden zusammenhängen), falschen Fährten und dem aufkeimenden Verdacht, dass Henrys Ermittlungen sabotiert werden. Der Fall schlägt mehrere Volten, und auch sonst hält der Autor einige Überraschungen bereit - etwa den Selbstmord einer Nebenfigur, der sich mit schockierender Ansatzlosigkeit ereignet.

Dazu kommt dann noch eine Nebenhandlung, die sich um Henrys Schwester entfaltet - sieht aus, als wäre die geheimen Regierungsaktivitäten auf der Spur. Am Schluss bleiben also - trotz Aufklärung des aktuellen Falls - noch genügend lose Enden übrig, um dem zweiten Teil ("Countdown City") mit Spannung entgegenzusehen. Dann ist der Tag, an dem Maia einschlägt, noch näher gerückt.

Douglas Coupland: "Spieler Eins"

Gebundene Ausgabe, 246 Seiten, € 20,60, Tropen bei Klett-Cotta 2013 (Original: "Player One", 2010)

Und noch eine Apokalypse, die auf menschliche Dimensionen heruntergebrochen wird. Sehr viel mehr noch sogar als bei Ben Winters. Im Grunde gibt der Weltuntergang - wenn es denn wirklich einer ist - hier nicht mehr als den Theaterdonner aus dem Bühnenhintergrund ab, während vorne ein Kammerspiel mit vier Hauptpersonen läuft. Um deren Befindlichkeiten geht es in "Spieler Eins", und keine Angst: Wie man es vom Autor von "Generation X" (ob er diesen Beinamen jemals ablegen wird?) gewohnt ist, lesen sich diese Befindlichkeiten ausgesprochen vergnüglich.

Im Anhang des Romans führt Douglas Coupland unter dem Titel "Zukunftslegende" eine lange Liste soziologischer, philosophischer und naturwissenschaftlicher Begriffe an, die ebenso skurril wie treffend sind. Und natürlich keine wie auch immer geartete Zukunft beschreiben, sondern unsere Gegenwart. Ikeasis beispielsweise: Das Bedürfnis, sich mit schlichtem Design und klaren Formen zu umgeben - ein beruhigendes Bollwerk gegen den Informationsüberfluss in der Welt da draußen. Oder Allwissenheits-Müdigkeit: Das Erschöpfungsgefühl, das sich einstellt, wenn man die Antwort auf praktisch alles im Netz finden kann.

Das Ensemble

Die meisten dieser Begriffe sind unmittelbar in der Romanhandlung verankert - allen voran die Ruck-zuck-Reinkarnation. Das Verlangen nach einem radikalen Neuanfang treibt nämlich alle vier Hauptpersonen an. Etwa die geschiedene Karen (40, ginge aber als 34-Jährige mit Alkoholproblemen durch ...), die sich zu einem Blind Date mit jemandem aufgemacht hat, den sie nur aus einem Kollapsitarier-Chatroom (wie romantisch!) kennt. Und die im Flugzeug über Stephen Kings "Langoliers" sinniert ... "Spieler Eins" mag in seiner Genrezugehörigkeit nicht eindeutig sein - seine ProtagonistInnen sind mit geekigem Kulturgut jedenfalls bestens vertraut.

Etwa gleich alt und ebenfalls geschieden ist der Barkeeper Rick. Er erwartet sehnsüchtig das Eintreffen eines solariumgebräunten Motivationshilfe-Gurus, der sein Leben schlagartig besser machen soll; tausende Dollar hat sich Rick als Teilnahmegebühr für dessen Seminare zusammengespart. Der etwas ältere Luke indes hat noch mehr Scheine in der Tasche: Spendengelder, die der kürzlich vom Glauben abgefallene Pfarrer hat mitgehen lassen.

Und dann wäre da noch die an Jahren junge und doch so alt wirkende Rachel, die sich unbedingt schwängern lassen will - nur um sich und ihrem Vater zu beweisen, dass sie zur menschlichen Spezies gehört. Denn die in herrlich fremdartigen Bahnen denkende Züchterin von Labormäusen leidet unter einer Reihe neuronaler oder psychischer Defekte, die sie in Summe wie eine Autistin wirken lassen: Eine Hitchcock-Schönheit mit Sheldon-Cooper-Blick auf die Welt komplettiert somit das Ensemble - ein bisschen könnte man das Ganze allerdings auch als Ein-Personen-Stück interpretieren. Denn trotz aller oberflächlichen Unterschiede ähneln die vier einander doch stark.

Das Szenario

Nicht von ungefähr treffen die vier, die ihre Wurzeln ausgerissen haben, in einem achronogeneritropen Raum aufeinander, wie es in der "Zukunftslegende" genannt wird: Einer Hotelbar am Flughafen von Toronto. Ein Flughafen ist nicht mal ein richtiger Ort. Es ist ein Boxenstopp, ein Zwischenbereich, ein "Nirgendwo" (...). Flughäfen sind Orte, an die man gelangt, gleich nachdem man gestorben ist und ehe es weitergeht nach wohin auch immer man dann kommt. Sie sind das Präsens, zu Aluminium, Beton und schlechter Beleuchtung geronnen. - Ein kleines Ensemble, ein einziger Ort und ein enger Zeitrahmen von fünf Stunden: Viel mehr hätte Coupland den streng strukturierten Roman nicht verdichten können.

Und irgendwie platzt in diesen vom Strom des Lebens abgekoppelten Nicht-Ort plötzlich die Apokalypse herein, ebenso unerklärt wie nicht zu fassen. In dieser Reihenfolge: TV-Nachrichten verkünden einen schlagartigen Anstieg des Ölpreises in astronomische Höhen. Das Fernsehen fällt aus. Am Horizont ereignen sich Explosionen. Ein Heckenschütze erschießt Karens Blind Date. Eine Giftwolke rast auf die Hotelbar zu.

Sinnsuche und Situationskomik

Für unsere ProtagonistInnen ist dieses ganze Holterdiepolter aber bloß ein Anlass mehr, sich mit dem auseinanderzusetzen, was schon zuvor ihre Gedanken beherrscht hat: Nämlich mit dem Wesen der Zeit und insbesondere den Chancen, die in dieser Zeit ungenutzt verstrichen sind. Und mit der quälenden Frage, die der Roman schon von seiner ganzen Struktur her aufwirft, inklusive des Auftritts eines Erzählers auf der Meta-Ebene namens "Spieler Eins": Wenn alles dem Ablauf einer Story folgt - was ist dann eigentlich die Story meines Lebens?

Trotz des durchaus ernsten Hintergrunds sind meine Mundwinkel beim Lesen beständig nach oben gewandert - zu komisch einfach die Dynamik, die sich zwischen den vier ergibt. Etwa wenn sich Rick in Rachel verknallt: Im Kopf des liebestrunkenen Rick läuft schon ein Preview seines zukünftigen Lebens mit Rachel: Ferien in Kentucky, der Ankauf weißer Deckmäuseriche; Abende am knisternden Kamin, an denen er Rachel zuhört, wie sie Pi herunterbetet; vielleicht eine von diesen Umarmungsmaschinen für die Momente, in denen ihr Gehirn mit echtem Körperkontakt nicht klarkommt.

Merke: Auch die ganz großen Fragen kann man mit Humor beantworten. Vielleicht sogar nur mit Humor. Luke bringt es in Worten, die unserer Zeit nur allzu angemessen sind, auf den Punkt: "Wir müssen doch zu etwas nützlich sein. Ich will in die Geschichte eingehen. Ich will einen Wikipedia-Eintrag." - Für Coupland-Altfans mag "Spieler Eins" nicht viel Neues enthalten. Aber zumindest durch die Genre-Brille betrachtet ist der Roman eindeutig eine Bereicherung. Kammerspiel vorbei, Applaus!

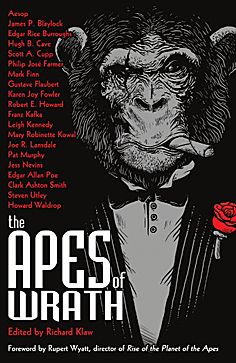

Richard Klaw (Hrsg.): "The Apes of Wrath"

Broschiert, 373 Seiten, Tachyon Publications 2013

Cooles Titelwortspiel, da kann sich sogar "Apocalypse Cow" verstecken! Viele werden dazu unwillkürlich "Planet der Affen" assoziieren - wider Erwarten bleibt das Erfolgsfranchise, das seinen Ursprung in Pierre Boulles 1963er Roman "La Planète des singes" hatte, aber weitgehend ausgespart. Nur ein Vorwort vom Regisseur des bislang jüngsten Films, "Planet der Affen: Prevolution", ist enthalten.

Weit zurück ...

Der New Yorker Richard Klaw hat schon einige Comic- wie auch nicht-graphische Anthologien mit schrägem Motto herausgegeben. Hier lautet das Thema: Menschenaffen. "The Apes of Wrath" ist als Streifzug durch die Literaturgeschichte angelegt; was in dem Fall mehr oder weniger gleichbedeutend mit Phantastik-Geschichte ist. Enthalten sind Texte von Aesop, Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe (natürlich "The Murders in the Rue Morgue") und Franz Kafka ("Ein Bericht für eine Akademie": sehr schönes Gleichnis für die Folgen kultureller Entwurzelung; wäre für unsereins aber eher sinnlos, das in einer englischen Übersetzung zu lesen).

Eine gute Einleitung gäbe der Überblick "Apes in Literature" von Jess Nevins ab. Der Pulp-Spezialist zeichnet darin nach, wie sich unser Bild von den Menschenaffen im Lauf der Jahrhunderte gewandelt hat. Verblüffend übrigens, wie alt das Motiv vom ape rape (dürfte sich selbst erklären) ist. Ob primitive Dschungelbestie, die weißen Frauen nachstellt, oder formbares Objekt, das sich zum guten Kommunisten erziehen lässt: Stets mussten unsere nächsten Verwandten als Spiegel unserer selbst herhalten. Erst heute, nach 1.500 Jahren Dasein als Projektionsfläche, würden Menschenaffen ernst genommen und als das akzeptiert, was sie sind, lautet Nevins' Conclusio.

... bis in die Gegenwart

Das zeigt sich auch in den wenigen Beiträgen aus jüngerer Zeit, die in der Anthologie Platz gefunden haben. "Evil Robot Monkey" von Mary Robinette Kowal und "Rachel in Love" von Pat Murphy drehen sich beide um Affen, deren Intelligenz durch einen implantierten Chip künstlich gesteigert wurde - mit der Folge, dass sie fortan weder zur Welt der Menschen noch zu der ihrer Artgenossen gehören. Murphy gewann für ihre Story 1986 den Nebula. Ich finde Kowals Stück Flash-Fiction aus dem Jahr 2008 aber besser: Nur mit aller Mühe kann der Protagonist - ein Schimpanse - seinen natürlichen Aggressionstrieb unterdrücken. Geschichte wie Hauptfigur schweben die ganze Zeit hindurch prekär an der Grenze zum Ausbruch.

Karen Joy Fowler schildert in "Faded Roses" einen Zoobesuch mit bitterer ökologischer Schlusspointe. Natürlich ist auch die Sichtweise von Menschenaffen als primär schutzbedürftige Wesen ein kulturelles Konstrukt und Produkt seiner Zeit - aber zumindest liegt dieses näher an der Wahrheit als das Bild vom lüsternen Unhold aus dem Wald. Ein paar ökologiebezogene Stories mehr hätten's für mich schon sein können, man kann das Thema ja durchaus originell angehen.

Vor zwei Jahren etwa veröffentlichte Ian McHugh seine hier leider nicht vertretene Geschichte "Boumee and the Apes": Er geht darin bis zu dem Punkt der Evolution zurück, an dem Elefanten und Hominiden in Sachen Intelligenz noch etwa gleichauf lagen. Hier allerdings begreifen die Elefanten, welche Gefahr von den ungezügelten Killeraffen ausgeht. Und beginnen damit, sie auszurotten.

Love is in the hair

Dafür hätte man bei den Pulp-Stories aus den 10er bis 30er Jahren ein wenig sparen können. Wenn eh schon Edgar Rice Burroughs ("Tarzan's First Love") und Robert E. Howard ("Red Shadows") vertreten sind, kann man auf Clark Ashton Smith und Hugh B. Cave getrost verzichten. Und die Geschichte von "Conan"-Schöpfer Howard ist auch weniger deswegen bemerkenswert, weil sie einen Kurzauftritt eines Affen enthält, sondern weil sie in wunderbar scheußlicher Weise die Denke ihrer Epoche zum Ausdruck bringt: The negro was face to face with a thing more primitive than he.

Aber zurück zu "Tarzan's First Love": Man kann sich denken, dass es sich dabei um ein Affenweibchen handelt. Recht gewagt für 1916, möchte man meinen. Bevor es aber - pardon - zu haarig wird, lenkt Burroughs die Handlung schnell in eine andere Richtung. Knapp 70 Jahre später hatte Leigh Kennedy in "Her Furry Face" weniger Bedenken, hier kommt's zum Sex zwischen Orang-Utan und menschlichem Betreuer. Überhaupt ist das Thema Attraktion überraschend häufig in der Anthologie vertreten - mal verläuft sie in der einen Richtung, mal in der anderen. Happy Endings bleiben zwangsläufig aus.

King Kong & Co

Auf Tempo, Komik und popkulturelle Verweise setzen die Steampunk-Geschichte "The Ape-Box Affair" von James P. Blaylock mit ihrer Louis-de-Funes-mäßigen Verfolgungsjagd und "Dr. Hudson's Secret Gorilla" von Howard Waldrop, in dem sich das Gehirn eines Unfallopfers plötzlich im Körper eines Affen wiederfindet. Erstaunlicherweise geht Waldrops grelles Mad-Scientist-Szenario sogar noch menschlich in die Tiefe - ausgezeichnet kombiniert!

Und natürlich darf auch die Kaijū-Variante nicht fehlen. King Kong und andere Riesenmonster kommen in drei Stories auf jeweils sehr unterschiedliche Weise vor. In "Deviation from a Theme" von Steven Utley hacken sich transdimensionale Wesen in die Handlung von "King Kong". In der bösen Satire "Godzilla's Twelve-Step Program" von Horror-Star Joe R. Lansdale verhalten sich die armen Monster, die nix mehr zerstören dürfen, wie Alkoholiker auf Entzug. Bis die reaktionäre US-Regierung ihnen einen Ausweg bietet und auf der Landkarte neue Plätze zum Plattwalzen zeigt: Nigger Town. Chink Village. White Trash Enclave. A Clutch of Queers. Mostly Democrats. Und Philip José Farmer modelte in "After King Kong Fell" zwischen 1973 und '89 - damals gerade wieder in einer seiner Pulp-Plünderphasen - die Handlung des Filmklassikers zu einer realen Familienerinnerung um. Ein weiterer schöner Beleg dafür übrigens, wie gut das personifizierte Ideenlabor Farmer schreiben konnte, man vergisst das manchmal.

Wissenswertes

Zu den belletristischen Beiträgen kommen neben Nevins' Literaturgeschichte noch drei weitere Sachtexte, zum Beispiel Scott A. Cupps profunde Abhandlung über Affen im Comics-Bereich. Ausgerechnet Richard Klaws eigener Beitrag über simian cinema - also Affen in der Filmgeschichte - taugt leider am wenigsten: Zu willkürlich und unvollständig wirkt die Auswahl (was ist zum Beispiel mit "Link, der Butler"?).

Mark Finn macht dies allerdings wieder gut und erzählt in "The Men in the Monkey Suit" von einem weitgehend unbekannten Kapitel der Filmgeschichte: Was tat man in Hollywood vor dem CGI-Zeitalter, wenn ein Film nach einem Gorilla verlangte? Da wurden nicht etwa irgendwelche x-beliebigen Statisten in ein Fellkostüm gestopft, o nein. Stattdessen gab es ein kleines Grüppchen gefragter Spezialisten, die über Jahrzehnte hinweg ein Quasi-Monopol zur Darstellung von Affen innehatten. Diese Gorilla Men hüteten ihre beruflichen Geheimnisse - vom Nähen des Kostüms bis zu den besten "äffischen" Bewegungen - eifersüchtig und gaben sie dann wie ein Jedi-Meister an ihren Nachfolger weiter. Faszinierend! Finns Bericht ist eines der Highlights in einer sehr lesenswerten Anthologie, die für meinen Geschmack lediglich bei der Story-Auswahl ein bisschen zuviel auf die Historie setzt.

Jack McDevitt & Mike Resnick: "Das Cassandra-Projekt"

Broschiert, 510 Seiten, € 10,30, Bastei Lübbe 2013 (Original: "The Cassandra Project", 2012)

Wenn sich zwei Autoren wie Jack McDevitt und Mike Resnick zusammentun, kann man davon ausgehen, dass das Ergebnis ziemlich Old School sein wird. Kein Ort für Quantenpunk. Thematisch allerdings sind die beiden Seventysomethings auf der Höhe der Zeit, für ihr Szenario 2019 brauchen sie unsere Gegenwart nur noch geringfügig weiterzudenken: Die Politik hat das Interesse am Weltraum verloren, das NASA-Budget sinkt immer mehr der Null entgegen, private Unternehmen drängen mit Visionen auf den Orbitalmarkt.

Dynamisches Duo

Niemanden frustriert dies mehr als Jerry Culpepper, Pressesprecher der NASA und obendrein ein idealistischer Vertreter seiner Zunft (damit gehört er vielleicht einer rareren Spezies an als die diversen Tiere, die in dieser Rundschau vorgestellt werden). Jerry zählt täglich seine Sorgen, bis diese plötzlich eine ganz neue Dimension annehmen: Aus einem Archiv taucht die Aufzeichnung eines Astronautengesprächs auf, das darauf hindeutet, es sei schon vor Neil Armstrong jemand auf dem Mond gewesen. Missverständnis? Hoax? Und während Jerry noch die Presse in Schach zu halten versucht, mehren sich die Hinweise auf geheime Mondlandungen in den 60er Jahren. Bis Jerry schließlich selbst an der offiziellen Geschichtsschreibung zu zweifeln beginnt und dem ominösen "Cassandra-Projekt" nachforscht.

Unerbetene Hilfe bekommt Jerry vom egozentrischen Selfmade-Krösus Bucky Blackstone - eine Art menschlicher Hurrikan. Die Wissenschaft meinte, dergleichen wäre nicht möglich; es gebe Gesetze, die das Universum regierten. Aber Bucky wusste, er entstammte einer Gattung von Gesetzesbrechern. Viel schöner kann man nicht ausdrücken, dass sich Bucky von nichts und niemandem aufhalten lässt, wenn er erst mal ein Ziel ins Auge gefasst hat. Und sein aktuelles ist der Mond: Erst aus rein wirtschaftlichem Interesse, dann aber aus purer Neugier auf die Wahrheit.

Dialoge vor Action

Eines sei gleich gesagt: "Das Cassandra-Projekt" ist kein "Unternehmen Capricorn". Auch wenn die Recherchen Jerrys und Buckys weder NASA noch US-Regierung in den Kram passen, wird es hier keine Attentatsversuche durch bezahlte Killer geben. Keine Verfolgungsjagden und keine arrangierten Unfälle, um Zeugen zum Schweigen zu bringen. Auch keinen Telly Savalas, der sich Luftkämpfe mit Regierungshubschraubern liefert und apropos of nothing "Perverse!" in die Gegend schimpft. Zumindest Letzteres gleicht Bucky aber mit seiner überlebensgroßen Persönlichkeit humorvoll aus.

Im Grunde ließe sich der Roman ausgezeichnet als Bühnenstück adaptieren, setzt er doch viel mehr auf Dialoge als auf Action. Nichts macht dies deutlicher als der Mondflug, den Bucky schließlich tatsächlich auf die Beine stellt. Die Landung seines Raumschiffs liest sich in voller Ausführlichkeit so: Es dauerte nicht lange, und sie waren auf dem Boden. Man muss beim Lesen glatt aufpassen, dass man zwischen zwei Dialogen kleinere Ortswechsel wie diesen nicht verpasst. Manche LeserInnen mag diese Erzählweise enttäuscht haben, wie die gemischten Reaktionen auf den Roman zeigen. Ich verbuche es eher unter Abwechslung vom Üblichen. Auf jeden Fall liest sich das Ganze ausgesprochen zügig.

Das große Rätsel

Ausgehend von der Gegenwart, recherchieren die Romanfiguren für uns eine Secret History, die bis in die 50er Jahre zurückreicht und in den 70ern mit der Watergate-Affäre zusammenhängt. Ein paar historische Figuren kommen zu Cameo-Auftritten, etwa Watergate-Einbrecher Eugenio Martinez oder Henry Kissinger (Letzterer ungenannt, wohl aus rechtlichen Gründen). Die Mehrzahl der Figuren sind aber frei erfunden, allen voran eine Reihe von Astronauten. Da McDevitt & Resnick die betreffenden Missionen als reale historische Ereignisse präsentieren (nur der Umstand, dass sie auch auf dem Mond gelandet sein könnten, ist für die Öffentlichkeit neu), mussten die Autoren natürlich schummeln. So schieben sich ziffernlose Umschreibungen wie "die Myshko-Mission" ins Apollo-Programm. In unserer Zeitlinie hätten diese Flüge zwischen Apollo 8 und 9 stattgefunden.

Und ja, das Rätsel wird am Ende gelöst. Auch wenn ich persönlich nicht der Meinung bin, dass man das so lange hätte geheimhalten müssen. Aber gut, anders als die beiden Autoren halte ich auch Clintons Blowjob-Affäre nicht für ein historisch gleichermaßen bemerkenswertes Ereignis wie die diversen Bush-Kriege.

... und das eine große Manko

Worüber ich bei "Das Cassandra-Projekt" leider nicht hinwegkomme, ist der Bruch, der ca. zur Mitte des Romans erfolgt. Dann nämlich, wenn plötzlich US-Präsident George Cunningham als neue Hauptfigur die Bühne betritt. Bucky bleibt uns erhalten - Jerry jedoch, der einen hervorragenden charakterlichen Gegenpol zu Bucky bildete, wird nun zur Randfigur degradiert. Sogar Cunninghams Ehefrau hat im zweiten Romanteil mehr Sätze als Jerry! Das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr seltsame erzählerische Entscheidung. Und meiner Meinung nach eine falsche: Ist jemand als Hauptfigur etabliert, dann kann er zwar vorzeitig sterben oder sonstwie ausscheiden, aber nicht für den Rest der Handlung wie ein vergessenes Requisit im Hintergrund herumstehen. Und auf den Ersatzmann mag ich mich dann auch nicht mehr einlassen. Cunningham, go home.

Schade, aber das ist ein dicker, fetter Abstrich von einem Roman, der mir ansonsten in seiner leicht altmodischen Art sehr gut gefallen hat.

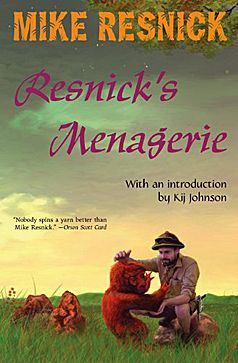

Mike Resnick: "Resnick's Menagerie"

Gebundene Ausgabe, 299 Seiten, Silverberry Press 2012

Und wenn wir schon bei Mike Resnick sind, dann bleiben wir gleich bei ihm und betrachten ihn von Seiten, die hierzulande weniger bekannt sind. Aber vielleicht repräsentativer als das, womit der US-Autor zuletzt auf dem deutschsprachigen Markt vertreten war - nämlich der "Wilson Cole"-Reihe von Space Operas (die mich nicht sonderlich beeindruckt hat) und den Urban-Fantasy-Romanen um den Privatdetektiv J. J. Mallory.

Resnicks weniger bekannte Facetten

Romane, so fängt's schon mal an. Einen Großteil seiner Reputation hat sich Resnick nämlich durch Kurzgeschichten erschrieben. Er wurde mit diversen Hugos und Nebulas ausgezeichnet, und bei den Nominierungen soll er sogar der Rekordhalter sein. Bei deutschsprachigen Verlagen rangieren Kurzformate in der Beliebtheit allerdings irgendwo zwischen Wurzelbehandlung und Prostata-Check.

Und dann hat Resnick noch eine Seite, die bislang die Wenigsten zur Kenntnis genommen haben dürften. Er hat über viele Jahre hinweg Collies gezüchtet und ist mit ihnen bei Hundeshows angetreten. Das findet sich im Appendix dieser Storysammlung im superlustigen Erlebnisbericht "Lord of the (Show) Rings" wieder. Unbedingt lesen! Wenn Resnick darin mit viel Selbstironie die ganz normalen Erfahrungen eines Hundeshow-Teilnehmers zum Besten gibt, dann wirkt dies bizarrer als so manche Fantasiewelt. - Ach ja, außerdem war er mehrfach auf Fotosafari in Afrika und hat über lange Zeit hinweg eine Pferdesport-Kolumne geschrieben. "Resnick's Menagerie" ist also keineswegs der Versuch, aus dem gigantischen Kurzgeschichten-Œuvre des Mannes alles thematisch Passende zusammenzukrampfen. Die Tier-Thematik wird einem nicht geringen Teil seines Lebens tatsächlich gerecht.

Auf der Jagd nach und Flucht vor wilden Tieren

Erinnerungen an Afrika-Trips hat Resnick in zwei sehr unterschiedliche Safari-Geschichten auf anderen Planeten einfließen lassen; jede davon ist auf ihre Art erschreckend. Die hervorragende Novelle "Hunting the Snark" lehnt sich nicht nur im Titel an das berühmte Gedicht von "Wunderland"-Autor Lewis Carroll an, sondern baut auch dessen Strophen sehr geschickt in die laufende Handlung ein. Ein erfahrener Safarileiter führt eine kleine Gruppe von Richniks zur Großwildjagd auf einem neuentdeckten Planeten - doch sehr schnell werden die Jäger selbst zur Beute.

Als vollkommenes Gegenmodell kommt "On Safari" daher: Das Erleben der Wildnis ist hier quälend überorganisiert und dadurch auf eine ganz andere Art gruselig. Ein mit allen technischen Schikanen ausgerüstetes "intelligentes" Geländefahrzeug treibt seine Insassen damit in den Wahnsinn, dass es sie mit übertriebenen Sicherheitsbestimmungen von der Außenwelt abschottet. Ironischerweise aber nur so lange, bis es draußen wirklich gefährlich wird ...

Weitere Highlights

"Barnaby in Exile" hätte gut in die Anthologie "The Apes of Wrath" gepasst. Es ist die traurige Geschichte eines Bonobos, dem in einem Forschungszentrum Zeichensprache beigebracht wird. Als das Zentrum aus Geldmangel schließen muss, wird Barnaby in seinem vermeintlich natürlichen Lebensraum freigelassen. Dort findet er alles, was sich ein Bonobo nur wünschen kann - nur sein innigster Wunsch bleibt dem Entwurzelten verwehrt: Jemanden zu haben, der mit ihm spricht.

Sehr gut auch "Old MacDonald Had A Farm", in dem ein philantropischer Unternehmer die Lösung des Welternährungsproblems präsentiert: Butterballs, gentechnisch gezüchtete Fleischberge, die an George R. R. Martins "Tuf"-Geschichten und Dougal Dixons "Man After Man" denken lassen. Allerdings haben die Butterballs einen Haken, der nicht nur den Erzähler der Geschichte am Ende zum Vegetarier werden lässt. (Was nebenbei bemerkt das Welternährungsproblem ebenfalls lösen würde.)

Fantasy und Fabeln

Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Einige Geschichten entstammen Resnicks Fantasy-Reihen "Lucifer Jones" und "J. J. Mallory"; drei davon - humorvolle Anleitungen zur Jagd auf Einhörner (mörderische Biester!), Vampire und Drachen - sind als Appendizes zu "Mallory"-Romanen erschienen. Überhaupt ist Humor ein wichtiger Bestandteil vieler Resnick-Geschichten, siehe etwa das verhinderte Duell zwischen einem pickeligen Ritter in Second-Hand-Rüstung und einem ebenso jugendlichen Drachen in "The Boy Who Yelled 'Dragon!'": "I didn't know dragons could talk. "- "I don't mean to be impertinent, but I could probably fill a very thick book with what you don't know about dragons." - "Yes, I suppose you could. By the way, my name is Sir Meldrake of the Shining Armor." - "Are you quite sure? No offense, but you look rather rusty to me."

Neben Humor gibt es noch ein weiteres Resnick-typisches Element: Er verleiht Geschichten ganz gerne mal den Charakter einer Fabel - selbst wenn sie im Weltraum spielen: Siehe etwa "A Better Mousetrap" oder "The Elephants on Neptune". Im Vorwort zu Letzterem erzählt Resnick, dass seine Verwandtschaft ihn fragte, ob er vor dem Schreiben Drogen genommen habe; ist durchaus nachvollziehbar. Auch "The Last Dog" trägt märchenhafte Züge: Nachdem eine Alien-Invasion die Erde verwüstet hat, gehen der letzte Mensch und der letzte Hund noch einmal den jahrtausendealten Bund ein.

Ein Buch zum Aufbewahren

Den Abschluss der Sammlung macht die wunderschöne Geschichte "Travels With My Cats", in dem Lebenslust und Lebensangst aufeinander treffen. Ein Mann, der an seinem Leben vorbeiexistiert hat, erinnert sich an das Lieblingsbuch seiner Kindheit - und wird daraufhin von dessen längst verstorbener Autorin besucht. Ein bisschen traurig, ein bisschen hoffnungsvoll: Zu Recht wurde diese Geschichte mit einem Hugo ausgezeichnet.

19 Kurzgeschichten aus dem Zeitraum 1977 bis 2010 sind es insgesamt, Science Fiction und Fantasy machen jeweils etwa die Hälfte aus. Allesamt sind sie - gepflegte Unterhaltung eben - sehr angenehm zu lesen, zudem ist das Buch liebevoll aufgemacht: Mit Illustrationen, Schwarz-Weiß-Fotos aus Resnicks (Tier-)Leben und einleitenden Kurztexten, die die Entstehungsgeschichte jeder Story wiedergeben. Letzteres finde ich besonders lobenswert, da dies hier immerhin ein Stück Genregeschichte ist. "Resnick's Menagerie" ist kein Buch, das man unbedingt braucht. Aber eines, das man gerne hat.

Georg Pils & Eva Ruppert (Hrsg.): "Geschichten aus dem Finsterland"

Broschiert, 288 Seiten, € 12,90, Eigenverlag 2013

"Finsterland" ist ein Rollenspiel, das in einer Art Steampunk-Version von Mitteleuropa an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert angesiedelt ist; inklusive Magie, nicht-menschlicher Wesen und monströser Maschinen. Gewissermaßen als Begleitband dazu ist heuer diese Anthologie mit acht Kurzgeschichten von deutschen und österreichischen AutorInnen erschienen, die allesamt auf die eine oder andere Art selbst mit Rollenspielen zu tun haben.

Deutsch-österreichisches Babylon

Die erste Überraschung beim Lesen war, dass die Mehrzahl der Erzählungen - anders, als der Titel vielleicht erwarten ließe - humorvoll oder zumindest locker daherkommt. Nehmen wir zum Beispiel "Sie nannten ihn Schemel" von EJ Geiger, einem Deutschen, der zwecks Studium nach Wien gezogen ist. Und offensichtlich persönliche Erfahrungen mit dem Sprachclash in seine Geschichte um einen Sicherheitsmann, der bei einem Attentatsversuch zum Helden wird, eingebaut hat: "Heast wüst an Wickl, Gschissana?" heißt es an einer Stelle im Text - eine Fußnote übersetzt das für den ratlosen Rest des Sprachraums hilfreich mit "Sag, willst Du Ärger, Arschloch?"

Viel Bassena-Dialekt fließt auch in "Unruh" von Georg Pils ein, in dem Amtsmagier František K. eine Besessene rettet und im weiteren Verlauf Unterstützung von deren Schwester - einer Amazone mit Metallgreifarmen - erhält. Und die braucht er auch, denn der temporeiche Kriminalfall erweist sich bald als Verschwörung um ein Industrieverbrechen; wenn auch eines der fantasyesken Art.

Schwerpunkt Humor

Schön grotesk - und nicht weit von Bizarro entfernt - ist "Fraukensteigs Monster" von Sybille Lengauer, erzählt aus der Perspektive eines Homunculus. Diesen kleinen automatischen Menschen erhält die Tochter von ordinären Neureichen zum Geschenk - ihr früherer Spielgefährte, der Hund Püppi, ist längst nicht mehr in Kuschellaune: "Ich hatte Pläne. Grandiose, erhabene, herrliche Pläne. Und was ist daraus geworden? Die einzige Freude meines kläglichen Lebens ist, dass ich Margot regelmäßig in ihre Perücken pinkeln kann. Sie merkt das nicht, selbst dazu ist sie zu dämlich." Man wartet nur darauf, dass sich der Homunculus irgendwann in Chucky verwandelt; verdenken könnte man es ihm jedenfalls nicht.

Den Vogel in Sachen Humor schießt allerdings Susanne Firzinger mit "Zeit für Tee" ab. Im Stil von Douglas Adams lässt sie den Geist bzw. Astralleib von Alice Cooper bei einem Magie-Studenten landen. Nun gilt es den unerwünschten Besucher mittels einer Tee-Zeremonie der etwas anderen Art zurückzubefördern. (Hier findet sich auch die Erklärung für den Werbetext auf der Buchrückseite, der neben Mördern, Magiern und Ähnlichem verlockenderweise auch Butterbrote, die man anschreien muss, bevor man sie essen kann, als Attraktionen des Buchs auflistet.) - Achtung, diese Geschichte enthält Product Placement und rückwärts zu lesende Botschaften! Gerne mehr davon.

Noch ausbaufähig

Ein weiteres Attentat beschert uns Florian Weiss in "Der Probeschuss"; dieses findet in einem Theater statt, in dem die Finsterland-Variante des "Freischütz" läuft. Der Schluss ist allerdings schwach. In "Das Meervolk" von Dennis Maciuszek geht eine junge Magierin Diebstählen in einer Speicherstadt nach und gerät dabei an eine unterseeische (und eher ineffektiv organisierte) Geheimgesellschaft. Bei diesem Schluss wiederum habe ich mich gefragt, ob Behindertenverbände das auch als Happy End ansehen würden.

Michael Prammers "Der Schatten von Eschweiler" arbeitet mit einem für eine Kurzgeschichte recht großen Ensemble. Erneut ist es ein Kriminalfall, diesmal geht es um Vampirismus, Kriegstraumata und verbrecherische Menschenversuche. Die Story ist sehr gut konstruiert, sprachlich überzeugt sie mich allerdings nicht.

Wie finster ist das Finsterland?

"Der Schatten von Eschweiler" ist dafür eine von nur zwei Erzählungen, in denen das Finsterland wirklich finstere Züge annimmt. Die andere, bessere, stammt von Mathieu Völker, heißt "Avatar" und dreht sich letztlich darum, wie der Teufel mit Beelzebub ausgetrieben wird. Claude de Russy ist ein vom dreckigen Stellungskrieg traumatisierter Soldat. Bei einem Angriff zerfetzt, wird Claude nur noch durch eine Maschinerie mit okkulter Komponente am "Leben" gehalten. Und schließlich in ein dämonisches Wesen verwandelt, das Rache am kriegstreiberischen Establishment nehmen will. Die albtraumhafte Geschichte erinnert an Frank Hebben und wird dem Namen des Rollenspiels - wenn man ihn denn wörtlich nehmen will - gerecht.

Eingangs stellte sich natürlich die Frage, ob die Anthologie auch für LeserInnen geeignet ist, die mit dem Rollenspiel nichts am Hut haben. Was nicht als Skepsis gegenüber Rollenspielen an sich gemeint ist, sondern gleichermaßen für Bücher gilt, die z.B. mit TV-Serien, Computerspielen oder was für einem Franchise auch immer in Verbindung stehen. "Geschichten aus dem Finsterland" ist aber offensichtlich kein Insider-Ding. Dass ich einige der hier vorkommenden Hauptpersonen nicht im Finsterland-Wiki gefunden habe, bestätigt nur den Eindruck der Lektüre: "Geschichten aus dem Finsterland" ist eine ganz normale, sehr gut für sich allein stehende Anthologie für Steampunk-Fans.

Joelle Charbonneau: "Die Auslese"

Gebundene Ausgabe, 415 Seiten, € 17,50, Penhaligon 2013 (Original: "The Testing", 2013)

Weiß jemand auf die Schnelle, wer Charlie Bone ist? Oder Leven Thumps? Alcatraz Smedry? Aber spätestens bei Percy Jackson klingelt's, oder? Lauter Wunderknaben, die im Gefolge der Pottermania in magische Umtriebe gestürzt und auf die Auslegetische der Buchhandlungen gestapelt wurden. Das Genre Young-Adult-Dystopie ist gerade dabei, denselben Weg zu gehen.

Auslöser waren in dem Fall natürlich Suzanne Collins' "Tribute von Panem", die für sich genommen zwar auch nicht mehr Neuland erschlossen als seinerzeit die Potterei. Allerdings braucht es offenbar die Kombination von Plot und (wie auch immer) "richtigem" Zeitpunkt, damit etwas einschlagen kann. Und zumindest das muss ich der Collins-Trilogie lassen: Die Bücher habe ich (leider) nicht gelesen, aber die Verfilmungen fand ich beide um Klassen besser als Vieles, was in den letzten Jahren an "erwachsener" Science Fiction in die Kinos gekommen ist.

Hintergrund

Joelle Charbonneau ist eine in den USA lebende Autorin von Krimis und Mystery-Romanen mit einer Vergangenheit als Opernsängerin, das ist doch mal originell! Mit "Die Auslese" hat sie sich nun - ob auf Anraten ihres Verlags hin oder aus eigenem Antrieb - ins neue Modegenre gewagt. Und hat in weiser Selbsterkenntnis die Entscheidung getroffen, sich in Sachen SF-Ausstattung möglichst zurückzuhalten. Wo Genreelemente dann doch auftauchen - in Kurzzeit mutierte Tiere und Menschen oder Technologie, die auf Veränderungen der elektromagnetischen Strahlung beruht -, kommt auch prompt Quatsch raus. Zum größten Teil blieb Charbonneau aber bei dem, was sie beschreiben kann.

Ein Jahrhundert nach verheerenden Naturkatastrophen und weltweiten Kriegen, die mit ABC-Waffen geführt wurden, ist der Großteil Nordamerikas eine verseuchte Wüstenei. Das Vereinigte Commonwealth arbeitet hart daran, das Land wieder urbar zu machen. Vom neuen Zentrum Tosu-Stadt aus wurde quer über den Kontinent verstreut eine Reihe von Kolonien aufgebaut, die das große Projekt zur Landwiedergewinnung vorantreiben. Ein Projekt, das qualifiziertes Personal braucht: Nur die Elite soll entscheiden, und die wird in einem strengen Ausleseverfahren unter der Jugend des Landes ausgewählt.

Hauptfiguren und Plot

Valencia "Cia" Vale aus der Five-Lakes-Kolonie an den Großen Seen ist gerade 16 geworden. Ihre schulischen Leistungen waren gut genug, dass man sie zur Auslese nach Tosu-Stadt schickt - gemeinsam mit ihrem Mitschüler Tomas Endress. Der erfüllt alle Vorgaben, die ein Love Interest in einem YA-Roman zu erfüllen hat: Er ist edelmütig, gutaussehend und bereit die zweite Geige zu spielen. Denn das Geschehen ist ganz auf die patente Cia ausgerichtet, die den Roman im Präsens und in der Ich-Form erzählt. Cias Scharf- und Gerechtigkeitssinn sind gleichermaßen ausgeprägt. Bei Tomas ist ihr Urteilsvermögen möglicherweise nicht ganz ungetrübt, aber Näheres dazu werden wir wohl erst im zweiten Band erfahren (der im Original im Jänner erscheinen wird).

Schon der aufgesetzt bukolische Kitsch der Five-Lakes-Kolonie mit ihrem Bekleidungsfarbschema à la "Logan's Run" lässt den Leser ahnen, dass die neue Alle-packen-mit-an-Welt nicht ganz so positiv sein dürfte, wie es auf den ersten Blick scheint. Cia wird dies spätestens dann klar, wenn ihr ihr Vater vor der Abreise "Du darfst niemandem vertrauen" zuflüstert. Er hat das Ausleseverfahren ja seinerzeit selbst durchgemacht. Allerdings wurde danach sein Gedächtnis gelöscht, nur vage Albträume sind ihm geblieben.

Das Ausleseverfahren

Und die Negativerlebnisse häufen sich. Nicht nur dass Cia feststellen muss, dass alle Prüflinge laufend mit Kameras überwacht werden. Die Tests in Tosu-Stadt haben's auch in sich - vor allem die Strafen für Fehler. Zum Beispiel müssen giftige von ungiftigen Pflanzen unterschieden werden ... und die als unbedenklich eingestuften anschließend gegessen. Charbonneau hat sich ganz ohne große Spezialeffekte einige teuflische Szenarien einfallen lassen. Tödliche Gefahr droht dabei nicht nur von Seiten der "Offiziellen", die die Tests durchführen, sondern auch von skrupellosen MitkandidatInnen, die potenzielle Konkurrenz ausschalten wollen.

Hätte Charbonneau diesen Teil weiter ausgebaut, wäre "Die Auslese" origineller geworden. Als wichtigster Test - und Hauptteil des Romans - folgt jedoch ein gefahrvoller Überlandmarsch, den die Prüflinge bewältigen müssen und in dessen Verlauf sie ungehemmt aufeinander losgehen. (Ziemlich verschwenderischer Umgang mit Human Resources für ein Land mit geringer Bevölkerungsdichte, nebenbei bemerkt. Ob das wirklich ein geeignetes System ist?) Schon davor klang das Grundszenario des Plots vage bekannt: Ausgewählte Jugendliche aus Regionen mit geringem Wohlstands- und Technologielevel kommen in die Hightech-Hauptstadt und werden dort in einen Wettkampf gegeneinander getrieben. Im Walkabout-Teil schreit der Roman dann aber endgültig so laut "Tribute von Panem", dass man es nicht mehr überhören kann.

"Die Auslese" ist klassische Trittbrettfahrerliteratur; wie schon zuvor beispielsweise Veronica Roths "Die Bestimmung". Was aber noch keine Aussage darüber darstellt, wie sich der Roman liest. Trotz einiger Schwächen ist "Die Auslese" für sich ok und durchaus spannend, nur eben nicht originell. Aber so ist das halt mit Moden.

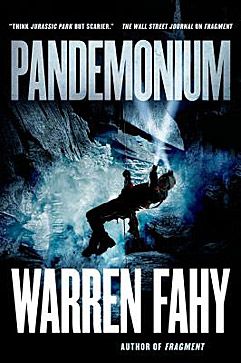

Warren Fahy: "Pandemonium"

Gebundene Ausgabe, 320 Seiten, Tor Books 2012

A sequel if ever I saw one: "Pandemonium" folgt exakt dem Aufbau seines Vorgängers "Fragment", auf Deutsch als "Biosphere" erschienen. Erst eine Einleitung zum Thema Biologie, dann eine Vorgeschichte zur Romanhandlung (die diesmal nur Jahrzehnte, nicht wie in "Biosphere" Jahrhunderte zurückliegt), gefolgt von der eigentlichen Action-Story und schließlich einem Anhang über spekulative Biologie inklusive vieler Schaubilder zu den im Roman beschriebenen Kreaturen.

Auf geht's in die nächste Bio-Hölle

"Biosphere" gelang seinerzeit ja das Kunststück, mich zum Tierhasser zu machen: Zu zerstörerisch waren Fahys aus Fangschreckenkrebsen hervorgegangene Wesen, die die fiktive Insel Henders Island bevölkerten und zur Gefahr für die ganze Welt zu werden drohten. So befriedigend hat sich ein Atombombenabwurf noch nie angefühlt. Dementsprechend hielt sich meine Freude in Grenzen, als zu Beginn des Sequels - ganz dem Schlusseffekt von Horror-B-Filmen entsprechend - beschrieben wurde, wie einige dieser widerlichen Mistviecher der Nuklearattacke entkommen konnten.

Die kommen allerdings erst später ins Spiel, in erster Linie geht es in "Pandemonium" um ein weiteres eher unwahrscheinliches Ökosystem; diesmal eines, das tief unter der Erde liegt. Das Biologen-Paar Nell und Geoffrey Binswanger, die Helden von "Biosphere", will gerade auf Hochzeitsreise gehen, als sie vom russischen Oligarchen Maxim Dragolovich abgefangen werden. Der hat einer fiktiven sowjetischen Nachfolgerepublik eine unterirdische Anlage abgekauft, die einst Stalin unter dem Uralgebirge errichten ließ. Das als seine letzte Zuflucht gedachte Pobedograd ist übrigens nicht, wie es das Buchcover suggeriert, eine Ansammlung von Kavernen mit ein paar bewohnten Kammern, sondern eine vollständige Stadt mit der Skyline klassisch stalinistischer Zuckerbäckerarchitektur.

Unwahrscheinliche Ungeheuer

Allein, da unten ist schon jemand. Oder besser gesagt etwas: Nämlich ein vollständiges Ökosystem in Disco-Optik. Im Anhang kann man all seine fliegenden Tintenfische, puppet-masters, ghosts und fire-bombers bewundern, die in so vielen biolumineszierenden Farben schillern, als wolle Pobedograd den Song Contest austragen. Einmal mehr ist es ein mit Raubtieren krass überbesetztes Ökosystem. Und wie schon in "Biosphere" sind seine Bewohner viel zu überlebenstüchtig für ihre Herkunft: Wenn sich in Wirklichkeit zwei Faunen vermischen, haben die aus dem kleineren Biotop in der Regel ganz schlechte Karten.

Oder nehmen wir Henders Island aus dem vorherigen Buch: Jede einzelne der dort lebenden Spezies hat das Potenzial, die gesamt Tier- und Pflanzenwelt der übrigen Erde auszurotten. Trotzdem haben es diese Überlebenswunderkünstler in einer halben Milliarde Jahre nicht geschafft, ihre Scheu vor Salzwasser zu überwinden. Kurz durchgezählt zum Vergleich: In einem Zehntel der Zeit sind Säugetiere nicht weniger als neunmal unabhängig voneinander ins Meer zurückgekehrt - und die stellt Fahy ja gegenüber seinen Kreaturen als die Voll-Lulus dar. Dafür, dass Fahy in Vor- und Nachworten seiner Romane so sehr auf biologische Plausibilität pocht, schießt er so einige Grundregeln in den Wind.

Thriller mit bekannten Elementen

Aber seien wir mal nicht so pingelig, es ist schließlich ein Roman. Ein knalliger. Alleine schon, dass Dragolovich Nell und Geoffrey eine Forschungsreise "In perfect safety, of course" verspricht, lässt routinierte Thriller-KonsumentInnen das Gegenteil erahnen. Und die Großmäuligkeit des Söldnerkommandos, das die beiden WissenschafterInnen begleitet, schreit ebenfalls nach Strafe (wieder ein Roman, in dem man kein Redshirt sein möchte). Letzteres erinnert sehr an den Film "Aliens", dazu kommen Leihgaben unter anderem aus "Mimic" (Stichwort Duftdrüsen-Einsatz) und "Jurassic Park" (in Form eines kleinen Mädchens mit hochnotwendigen Computerkenntnissen).

Immerhin bettet Fahy solche wohlbekannten Versatzstücke in einen größeren politischen Rahmen ein: Die Jagd des russischen Staats auf einflussreiche Oligarchen - und die Rachepläne des letzten, der sich der Verfolgung bislang entziehen konnte. Eine zweite Handlungsebene dreht sich um die paar anderen Wesen, die seinerzeit bewusst von Henders Island evakuiert wurden: Die intelligenten hendros (bzw. laut Eigenbezeichnung sels) sind zwar körperlich ebenfalls furchterregend, aber auch friedfertig. Und mittlerweile globale Medien- und Werbestars mit eigenem Twitter-Account.

Hier bringt Fahy ein altes SF-Motiv ins Spiel: Freundliche "Aliens" lernen die Menschen allmählich von deren schlechter Seite kennen. Allen voran Kuzu, der seine Einsichten über die Menschheit via Internet gewinnt und immer mehr zum Schluss kommt, dass seine am laufenden Band in Kriege und Verbrechen verstrickten GastgeberInnen gar nicht so verschieden von den Bestien sind, mit denen er sich einst seine Insel teilte: They survived the violence and carnage they unleashed only because their rapid birthrate continuously replaced them. Da baut sich weiteres Konfliktpotenzial auf.

Auf dem Monster-Karussell

Der Schlussteil, in dem Pobedograd- und Henders-Fauna aufeinanderprallen, gestaltet sich als hundertseitige Hetzjagd nonstop: Wie ein Videospiel auf dem höchsten Level, wo man längst nicht mehr mitdenkt und nur noch der Abzugsfinger glüht. Streckenweise wirkt das sogar herrlich komisch: Monster A reitet auf Monster B und schießt dabei auf Monster C, dazwischen laufen die Menschen nur mehr als kreischende StatistInnen herum. "Pandemonium" ist unglaublich reißerisch - kein Wunder, dass auf dem Buch Blurbs von Steve Alten und Scott Sigler prangen. "Biosphere" ist angeblich übrigens bereits für eine Verfilmung vorgesehen. Hoffentlich mit guten CGI!

Thomas Ziegler & Markolf Hoffmann: "Sardor", Teil 2 + 3: "Am See der Finsternis" + "Der Bote des Gehörnten"

Klappenbroschur, 185 bzw. 200 Seiten, je € 15,40, Golkonda 2013

Fast 30 Jahre nach ihrem Beginn hat nun die bizarre Fantasy-Trilogie "Sardor", die der 2004 verstorbene Thomas Ziegler nie zu Ende bringen konnte, ihren Abschluss gefunden. Teil 2, "Am See der Finsternis", stammt noch ganz aus der Feder Zieglers. Ebenso wie ein Teil von "Der Bote des Gehörnten", vom Rest wurden laut Vorwort nur einige Kapitelüberschriften in Zieglers Nachlass gefunden. Mit dieser eher dünnen Hilfestellung hat der deutsche Autor Markolf Hoffmann ("Zeitalter der Wandlung") Zieglers Saga vollendet.

Zur Erinnerung

In Teil 1, "Der Flieger des Kaisers", entführte uns Ziegler in eine Zukunft, die Milliarden Jahre von unserer Zeit entfernt ist. Am Himmel stehen kaum noch Sterne, dafür eine rote Riesensonne; statt des Mondes kreist ein eiserner Ring um die Erde. Die Kontinente haben sich verschoben, das Leben hat neue, surreale Formen angenommen. Wie auch die menschlichen Gesellschaften dieser Zeit gelinde gesagt exotisch wirken. Alles in allem enthält Zieglers Vision genug grausige Schrillitäten, um die nächsten zehn Welttourneen von Marilyn Manson und Lady Gaga mit einem optischen Leitkonzept zu versehen.

In diesen Höllenpfuhl hat es durch einen rätselhaften Effekt den deutschen Jagdflieger Dietrich von Warnstein verschlagen. Eben noch ein Ritter der Lüfte im Ersten Weltkrieg - plötzlich gestrandet ohne Gott und Vaterland. Und beides ist Dietrich überaus wichtig, aber leider ... Was aus dem Vaterland geworden ist: siehe oben. Und Gott, das ist Dietrich jetzt gewissermaßen selbst. Ein Gott zumindest, seit sich beim Zeitsprung der Geist eines verstorbenen Zukunftsrecken in seinem Bewusstsein eingenistet hat. Dietrich und Sardor kontrollieren den gemeinsamen Körper abwechselnd, mehr und mehr beginnen sie aber zu einem Wesen zu verschmelzen - eben jenem Sardor, den Prophezeiungen zur letzten Hoffnung der Menschheit erklärt haben:

Ja, dachte der deutsche Flieger. So geht die Legende: Die Glocke von Gorm ruft zur letzten Schlacht, und wenn der Glockenschlag über den ganzen Erdball dröhnt, dann schlägt auch unsere Stunde. Dann kehren die Eisenmänner aus ihrem Exil hinter der Zeit zurück; dann steigen die Gehörnten von den Sternen herab; dann rauscht der ganze Äther vom Flügelschlag der Mahrenschwärme. Und der Krieg beginnt. Die höllischen Heerscharen werden in die Schlacht marschieren, und kein Gott ist da, sich ihnen entgegenzustellen. Aber Sardor, erinnerte die Geisterstimme, aber Sardor hält Wacht und schlägt die Stern- und die Eisenmacht.

Vorbereitungen auf die letzte Schlacht

Bevor das Armageddon dieser zwischen H. P. Lovecraft und Robert E. Howard angesiedelten Fantasywelt beginnt, gilt es aber erst, die verstreuten Menschenvölker gegen die beiden außerweltlichen Invasionsmächte zu vereinen. Damit sind Dietrich/Sardor und ihr treuer Begleiter Churm etwa bis zur Mitte des dritten Bands beschäftigt. Auf ihrer Queste über die fremde Erde treffen sie auf alles Mögliche und Unmögliche: Von mobilen und fressgierigen Gräbern(!) über vollautomatisierte Menschenschlachthäuser und einen "Wald" aus Schaumblasengebilden bis zu einem Garten, in dem menschliche Organe wachsen. (Später lernen sie auch noch eine Foltermethode kennen, bei der den Gefangenen Organe aus dem Körper wuchern; erinnert an Cordwainer Smiths Planeten Shayol). Es ist eine Dalí-Welt mit Zähnen.

Besonderer Applaus gebührt Ziegler für eine exzeptionell perverse Abscheulichkeit: Den Bosling, eine der ekelhaftesten Schöpfungen der gesamten Fantasygeschichte. Das Allerschlimmste am Bosling ist aber, dass er sich für die Seite der Guten hat rekrutieren lassen.

Und die ganze Zeit über hadert Dietrich - übrigens ein atemberaubender Ausbund an Borniertheit - mit seiner neuen Rolle als "Gott". Seine christlichen Aufwallungen stoßen bei den Zukunftsbewohnern auf totale Verständnislosigkeit und sorgen immer wieder für Komik. Einmal treibt Dietrich mit seinem Katholizismus sogar eine Riesenspinne in den Selbstmord.

Geglückte Fertigstellung

Die große Frage vorab war natürlich, wie sich die Übernahme der Autorenschaft niederschlagen würde. Meiner Meinung nach ist die Fusion geglückt. Stilbruch kann ich keinen erkennen. Ich hätte sogar ein Kapitel, das - wenn ich das Vorwort richtig verstanden habe - noch von Ziegler stammen müsste, Hoffmann zugeschrieben, weil es sprachlich weniger überkandidelt daherkommt als so manches davor.

Was das anbelangt, haben sich die LeserInnen schon im ersten "Sardor"-Band an Eigenwilligkeiten gewöhnt. Ziegler setzte auf einen ebenso musikalischen wie exzentrischen Stil und schreckte auch vor Reimen nicht zurück. Hier ein kurzer Auszug - Dietrich betritt besagten Schaumwald: An hundert Stellen zugleich fing es im seifigen Gehölz zu Blubbern und zu Gluckern an, dann schwabbelte es hier und wabbelte es dort, dann schmatzte und gnatzte es in einem fort, und zu allem Überfluss erklang allüberall sumpfiges Gebrabbel. Und so kollerte es schwammig und gurgelte es schlammig, als hätte sich der Wald in Morast verwandelt, der gelangweilt gärte und sich nicht daran störte, welch unvorteilhaften Eindruck er doch machte.

Auf jeden Fall hat Hoffmann für die Zukunftssaga ein Ende gefunden, das mit einigen Erwartungen bricht. Fraglich, ob Ziegler - der im letzten Kapitel mit einem Cameo-Auftritt geehrt wird - den Schluss so beabsichtigt hätte. Hat aber was.

Sascha Mamczak, Sebastian Pirling & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Das Science Fiction Jahr 2013"

Broschiert, 989 Seiten, € 38,10, Heyne 2013

Mein persönliches Highlight in der heurigen Ausgabe von Heynes "Science Fiction Jahr" ist der Beitrag "Fallstricke des Prophezeiens" von Gary Westfahl - jemand, der gelegentlich als Science-Fiction-Experte gehandelt wird (Understatement des Monats). Darin hält sich der US-amerikanische Autor und Rezensent nicht lange mit dem alten Hut auf, dass SF keine belletristisch verkleidete Zukunftsvorhersage ist. Vielmehr versucht er Gesetzmäßigkeiten herauszufiltern, wann SF-Szenarien nicht eintreten können.

Dabei kommt er auf Faktoren wie Dramatik (in Wirklichkeit sind nur wenige historische Umwälzungen auf Einzelpersonen oder -ereignisse zurückzuführen) oder eine falsche Einschätzung von Technologie: Neue Errungenschaften verdrängen ihre Vorgänger niemals vollständig (auch heute noch werden - siehe Friedhöfe und Denkmäler - Steintafeln mit Inschriften versehen); zudem ist eine neue Technologie nicht unbedingt für jedermann leistbar. Das deckt sich sehr gut mit William Gibsons berühmter Aussage, dass die Zukunft längst da ist, bloß nicht gleichmäßig verteilt. Ausgehend von dieser Faktorensammlung verwirft Westfahl einige populäre SF-Szenarien und erstellt dafür seinerseits bemerkenswerte Prognosen: Zum Beispiel werde das Schreiben mit der Hand wieder in Mode kommen und Schulen würden von Taschenrechnern auf die alten Rechenschieber umstellen.

Bunte Themenvielfalt

Weitere Gastbeiträge, die dem SF-Jahrbuch internationales Flair verleihen, kommen von John Clute und David Hughes. Nicht zu vergessen Cory Doctorows jüngster Frontbericht vom Krieg um unsere Computer-Freiheit, ausgetragen zwischen den "Kontrollfreaks" in Politik und Wirtschaft und den "Nerds", die sich für die restliche Bevölkerung in die Schlacht werfen. Doctorows Analysen finde ich regelmäßig beunruhigender als jeden Horrorroman. Nicht zuletzt deshalb, weil der Autor und Aktivist nicht müde wird darauf hinzuweisen, dass wir alle aufgerufen sind, uns zu rüsten.

Auf ein großes, übergreifendes Thema wie noch vor einigen Jahren wird auch in der heurigen Ausgabe verzichtet. Stattdessen setzt sich der "Feature"-Teil aus einer bunten Mischung von literarischen, filmischen und wissenschaftlichen Themen zusammen. Sehr interessant etwa der Beitrag "Früher nannte man es Science Fiction" von Mitherausgeber Sascha Mamczak, der sich den Querverbindungen zwischen SF und dem in Mode gekommenen Begriff des "Anthropozän" (also des neuen, von unseren Aktivitäten geprägten geologischen Zeitalters) widmet. Und zwar nicht literaturgeschichtlich samt Auflistung von passenden Titeln, sondern von der philosophischen Seite her betrachtet.

Uwe Neuhold widmet sich in "Obskure Kosmologen" pseudowissenschaftlichen Welterklärungsmodellen: Von der Expansionstheorie, derzufolge sich die Erde langsam "aufpumpt", über Welteislehre und Hohlwelttheorien bis zu den irrsinnigerweise leider topaktuellen und politisch höchst relevanten Young Earth Creationists. Am Ende kommt Neuhold zum nüchternen Befund, dass all diese Modelle letztlich den gleichen Ursprung hätten: Die Eitelkeit älterer Männer, die mit einem großen Wurf in die Geschichte eingehen wollen, ehe es zu spät ist.

Themenkreis Literatur ...