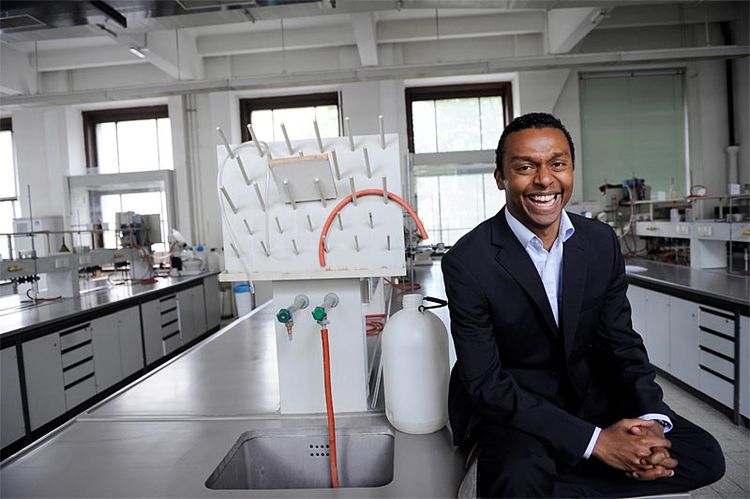

"Ich bin ein geselliger Mensch, ich arbeite viel und gerne - aber nicht allein", sagt Nuno Maulide. Deswegen kommt er gerne hierher ins Chemie-Lehrlabor an der Uni Wien.

Wien - Je weniger Chemie in unserer Nahrung oder Kleidung, umso besser - diese einfache Formel lässt die Chemie nicht nur als Gegensatz zur Natur dastehen, sondern gar als ihre Gegnerin. Völlig zu Unrecht, findet Nuno Maulide, denn: "In jeder Sekunde finden tausende chemische Reaktionen in unserem Körper statt - die Chemie ist nichts Unnatürliches."

Der Professor für Organische Synthese an der Universität Wien sitzt in seinem Büro in der Währinger Straße, in einer Hand hält er ein dreidimensionales Modell eines Wasserstoff-Kohlenstoff-Moleküls, in der anderen eine frische Orange, als wolle er damit die Eintracht von Chemie und Natur demonstrieren. "Die Natur ist die allerbeste Chemikerin", sagt er.

Chemiker versuchen in ihren Labors Reaktionen, die sich über Millionen Jahre natürlich entwickelt haben, zu verstehen, zu reproduzieren und letztlich zu kontrollieren. Nicht etwa um die Natur zu unterwerfen, doch "wenn man Reaktionen kontrollieren kann, kann man alle Krankheiten der Welt heilen - das ist meine Vision", sagt Maulide und beklagt sogleich, dass das Image der Chemie bei weitem nicht so gewinnend ist wie ihre hehren Ziele.

Um ihren Ruf zu verbessern, brauche es charismatische "Botschafter der Chemie", meint Maulide. In der Physik gebe es Richard Feynman oder Anton Zeilinger, die wissenschaftliche Leistungen mit viel Charme in die Öffentlichkeit getragen haben. "Die Chemiker verstecken sich zu sehr im Labor und sprechen nicht gerne über ihre Forschung." Dass das für ihn selbst gar nicht zutrifft, kann der gebürtige Portugiese keine Minute verbergen.

Wenn er dann von seiner Forschung erzählt, kommt wieder die Orange ins Spiel. Auch eine Zitrone liegt schon bereit. In seinem derzeit laufenden Projekt, das vom European Research Council (ERC) gefördert wird, arbeitet er zu sogenannten chiralen Molekülen - der Begriff ist vom griechischen Wort für Hand abgeleitet.

Und mit den Händen lässt sich auch am besten erklären, worum es geht: Die rechte und die linke Hand sind symmetrisch, aber nicht deckungsgleich. Auch auf molekularer Ebene gibt es Strukturen, die so gebaut sind - die chiralen Moleküle. Interessanterweise können sie trotz ihrer beinahe identen Struktur vollkommen unterschiedliche Eigenschaft haben. Ein Beispiel dafür ist das Limonen: In einer Ausprägung riecht es nach Zitrone, das spiegelverkehrte Molekül riecht hingegen nach Orange. "Unser Körper kann den Unterschied erkennen", sagt Maulide. Teils bestehen auch wir aus chiralen Molekülen.

Moleküle für die Medizin

Im ERC-Projekt "From Flat to Chiral: A unified approach to converting achiral aromatic compounds to optically active valuable building blocks" (Flatout), das seit 2011 und noch bis Ende 2016 läuft, geht es darum, flache und billig produzierbare Moleküle wie Benzol durch Lichteinstrahlung und Katalyse gezielt in chirale Moleküle umzuwandeln. Was er dabei mit seiner Gruppe "vollkommen zufällig" entdeckt hat, war, dass man mit einer minimalen Änderung den chiralen Partner erzeugen kann.

Besonders wichtig ist die Forschung über chirale Moleküle in der Pharmazie. Aufgrund ihrer billigen und einfachen Herstellung sind die meisten Medikamente flache Moleküle. "Doch die teuersten und gezieltesten Medikamente sind chirale Moleküle", sagt Maulide. Der Körper reagiert intensiver auf dreidimensionale Moleküle als auf flache.

Dass Maulide "immer schon heilen wollte", liegt vielleicht auch in der Familie: Er stammt aus einem Ärzte-Elternhaus. Zuletzt sorgte er mit einer Arbeit zu aminen Verbindungen für Aufsehen: Er fand eine Möglichkeit, diese Verbindungen, die viel stärker als die meisten anderen Bindungen sind, zu spalten, ohne andere Bindungen anzugreifen. "So haben wir die Natur auf den Kopf gestellt: Die stärkste Bindung wird zur schwächsten."

Elegante Chemie

Dass er sich letztlich mehr zur Chemie als zur Medizin hingezogen fühlte, liegt an der "Eleganz" von chemischen Modellen - "für mich ist das eine Form künstlerischen Ausdrucks", sagt Maulide.

Kunst spielt überhaupt eine große Rolle in seinem Leben. Wäre es nicht mit viel einsamer Arbeit verbunden, wäre er seiner "ersten großen Leidenschaft", dem Klavierspielen, gefolgt. "Ich bin ein geselliger Mensch, ich arbeite viel und gerne - aber nicht allein." Weil Klavierspielen jedoch die meiste Zeit eine einsame Tätigkeit ist, entschied er sich nach dem ersten Studienjahr für Chemie.

In diesem Fach legte Maulide, der im Oktober 2013 mit nur 33 Jahren seine Professur an der Universität Wien angetreten ist, eine rasante Karriere hin. Dem Doktorat an der belgischen Universität Louvain folgte 2007 ein Postdoc an der Stanford University in Kalifornien. 2009 wurde er zum Leiter einer Max-Planck-Gruppe in Mühlheim ernannt. "Wenn ich das Gefühl habe, dass ich bereit bin, springe ich einfach", sagt Maulide, "mein Lebensziel ist es nicht, immer in meiner Wohlfühlzone zu bleiben."

Was er am Wissenschaftsumfeld in Wien besonders schätzt, ist die besondere Offenheit für interdisziplinäre Forschung. Was ihm weniger behagt: der restriktive Zugang für internationale Forscher. "Gerade ein kleines Land wie Österreich hat so viel durch internationale Forscher zu gewinnen." Dennoch seien die Auflagen viel strenger als etwa in Deutschland. Durch verschiedene Nationen kämen auch unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen in die Forschung, "nur so werden die innovativsten Lösungen gefunden". (Tanja Traxler, DER STANDARD, 14.5.2014)