Iain Banks: "Die Wasserstoffsonate"

Broschiert, 700 Seiten, € 16,50, Heyne 2014 (Original: "The Hydrogen Sonata", 2012)

Der Weltraum. Unendliche Weiten. - Nein, das war vorgestern. Das Sublime. Das fast greifbare, völlig glaubhafte und mathematisch beweisbare Nirwana, nur ein paar rechte Winkel vom guten, alten, langweiligen Realen entfernt: eine riesige, unendliche, besser-als-virtuelle Ultraexistenz ohne Aus-Schalter. Seit der metaphorischen Kindheit der Galaxis war das Sublime Ziel aller Spezies und Zivilisationen, die vom Leben im Realen die Schnauze voll hatten.

Die Gzilt sagen Servus

Im leider letzten Roman der "Kultur"-Reihe von Iain Banks rückt nun also das in den Mittelpunkt, was zuvor nur am Rande erwähnt wurde: Eine Spezies entscheidet sich für das große transzendentale Remmidemmi der Sublimation, den Gang auf eine höhere Ebene des Seins, die irgendwo in den Dimensionen 7 bis 11 der Stringtheorie liegt. Alleine obige Formulierung zeigt schon, dass Banks auch das "Jenseits" eher weltlich sieht. Und die humanoiden Gzilt wirken auch nicht unbedingt reifer oder erhabener als das normale interstellare Imperium von nebenan.

Sie sind eine "Cousin-Zivilisation" der Kultur, jenes sympathischen, egalitären, hedonistischen, mobilen, neugierigen, schamlosen und - wie es in einer Rezension richtig hieß - durchaus auch machiavellistischen Bundes aus menschenähnlichen Völkern und Künstlichen Intelligenzen, der der Reihe den Namen gegeben hat. Die Gzilt halfen bei der Gründung der Kultur vor 10.000 Jahren mit, entschieden sich aber im letzten Moment dagegen, sich ihr anzuschließen und sich mit den anderen Menschenartigen zu vermischen.

Und nun sind sie reif für den nächsten Schritt. "Scavenger"-Spezies werden vorstellig, um die zu hinterlassenden Planeten und technischen Errungenschaften zu übernehmen - da gilt es Konflikte zu verhindern. Und aus heiterem Himmel braut sich noch ganz anderes Ungemach zusammen. Ein Botschafter der Zihdren, der einstigen Mentoren der Gzilt, möchte noch schnell was Wichtiges zum Heiligen Buch der Gzilt loswerden, bevor diese die Ewigkeit betreten. Doch sein Schiff wird abgeschossen, ehe er die potenziell weltbildverändernde Botschaft verkünden kann.

Lost in Culture

Eine ganze Reihe von Figuren ist daraufhin in einer Art kosmischen Schnitzeljagd damit beschäftigt, den einzigen überlebenden Zeitzeugen der Kulturgründung zu finden, weil nur dieser den Wahrheitsgehalt der Botschaft bestätigen kann. Allen voran Lieutenant Commander Vyr Cossont, eine Gzilt, die sich extra zwei zusätzliche Arme hat wachsen lassen, um auf einem monströsen Instrument die in der ganzen Galaxis berühmt-berüchtigte Wasserstoffsonate spielen zu können - stattdessen wird sie nun aus dem Ruhestand geholt. Oder das Kulturschiff "Caconym", das in seinem Gehirn einer zweiten KI Asyl gegeben hat. Die war schon im Sublimen und macht die "Caconym" deshalb zum vermeintlichen Experten in der Causa Gzilt.

Kapiteltragende Figuren kommen und driften wieder in den Hintergrund, dafür tauchen andere auf ... ich muss gestehen, dass sich bei mir etwa ab der Hälfte des Romans ein gewisses Gefühl der Unübersichtlichkeit eingestellt hat. Auch weil pro Kapitel immer gleich mehrere Handlungsstränge vertreten und nur durch Absätze getrennt sind. Skurrile Sprechweisen und kunstvoll geklöppelte Dialoge, die von Namen und Ortsbezeichnungen schier überquellen, werden mitunter zur Herausforderung. Und die Namen der Kulturschiffe sind wie stets so auffällig, dass sie fast schon wieder austauschbar werden. Meine Lieblinge diesmal sind übrigens "Nur die Waschanleitung für des Lebens pralles Gewebe" und "Das nennst du sauber?".

Viel Positives

Andererseits war dieser skurrile Humor ja auch stets Iain Banks' Markenzeichen. Und ich muss klar denen widersprechen, die zwar Banks politischen Entwurf einer positiven Zukunftsgesellschaft und seinen Ideenreichtum loben, ihn aber nicht für einen guten Stilisten halten. Im Gegenteil, der Stil bringt hier in idealer Weise zum Ausdruck, was auch die dahinterstehende Philosophie ist: Nimm nicht alles so ernst. Und wenn du schon etwas ernst nehmen musst, dann nimm's wenigstens locker.

Und in Sachen Ideenreichtum enttäuscht Banks auch diesmal nicht. Da hätten wir zum Beispiel eine "suborbitale Raumstation": Einen ausgehöhlten Asteroiden, dessen Umlaufbahn sukzessive so weit abgesenkt wurde, bis er nun unter dem Oberflächenniveau eines Planeten durch monumentale Kanäle fegt wie Pac-Man in 3D. Oder tanzende Raumschiffformationen insektoider Aliens oder eine Orgie, die dem Begriff Fleischlichkeit ganz neue Dimensionen verleiht. Kurz: Es ist eine Revue mit erstklassiger Ausstattung.

Wie es euch gefällt

Jeder Banks-Fan dürfte mit sehr gemischten Gefühlen an dieses Buch herangehen. Zum einen ist da die Vorfreude auf endlich einen neuen "Kultur"-Roman. Doch wird die bei weitem von der Trauer über Iain Banks' Tod im vergangenen Jahr überwogen.

Dass "Die Wasserstoffsonate" damit ungeplant in den Rang eines Vermächtnisses gerückt ist, macht eine objektive Einordnung des Romans nicht gerade einfacher. Ohnehin gehen die Meinungen weit auseinander, was denn der beste "Kultur"-Roman sei. Für mich beispielsweise spielt "Krieg der Seelen" ganz vorne mit. Andere sehen das komplett anders und schwören vor allem auf die ältesten Teile der Reihe wie "Bedenke Phlebas". Letztlich dürfte der Effekt der gleiche sein wie bei einer Lieblingsband: Welches Album man am besten findet, hängt hauptsächlich davon ab, in welchem Abschnitt der Bandgeschichte man zum Fan geworden ist.

Der Sinn des Lebens

Es bleibt aber der eigenartige Umstand, dass das Metaphysische - das in der gesamten "Kultur"-Reihe durchaus immer wieder thematisiert wurde - just in den beiden letzten Romanen am stärksten präsent ist: In "Krieg der Seelen" waren es virtuelle Höllen, in der "Wasserstoffsonate" ist es der Gang ins Sublime, eine Art SF-Version von Tolkiens Unsterblichen Landen. Als hätte Banks das nahende Ende vorausgeahnt - beide Romane waren allerdings bereits fertiggestellt, ehe er die niederschmetternde Diagnose Krebs ohne Heilungschance erhielt.

Auch wenn hier also Banks' persönliche Situation nicht eingeflossen ist, kann man nachträglich gar nicht anders, als den Text in diesem Licht zu lesen. Wenn der 10.000 Jahre alte QiRia abgeklärt über den Sinn des Lebens - und dass es letztlich keinen gibt - philosophiert, muss man schlucken. Aber auch grinsen, kommt hier doch der typisch Banks'sche Humor, den sich der Autor bis zuletzt bewahrte, einmal mehr zur Geltung. Fast klingt es wie Banks' eigener Nachruf, wenn QiRia schildert, was von den Irrungen und Wirrungen des Lebens bleibt, wenn man sie nur noch gelassen von außen betrachtet:

"Eine Art Schadenfreude. Wenn man den Tiefpunkt überlebt, der mit dem Verständnis einhergeht, dass die Leute auch weiterhin dumm bleiben und grausam zueinander sind, ganz gleich, was auch geschieht, bis in alle Ewigkeit - wenn man diesen Tiefpunkt überlebt; viele begehen an dieser Stelle Selbstmord -, dann kann man beginnen, sich eine neue Einstellung zu eigen zu machen, die da lautet: Ach, was soll's. Es wäre weitaus wünschenswerter, wenn die Dinge besser wären, aber sie sind es nun einmal nicht, und wir müssen das Beste daraus machen. Mal sehen, welchen Schwachsinn sich die Tölpel diesmal einfallen lassen, um sich das Leben schwer zu machen."

R.I.P., Iain Banks.

Daryl Gregory: "Afterparty"

Gebundene Ausgabe, 302 Seiten, Tor Books 2014

Wenn es ein gemeinsames Motto gibt, das über den bisherigen Werken des großartigen US-Autors Daryl Gregory stehen könnte, dann ist es die Frage, was den Menschen ausmacht. Die ist zugegebenermaßen nicht gerade neu. Aber Gregory setzt sie stets in höchst originellen Szenarien um. In "Pandemonium" sind Menschen von popkulturellen Archetypen wie von Dämonen besessen. In "The Devil's Alphabet" entwickeln sich in einem Provinzkaff eigenartige neue Zweige der menschlichen Evolution. Und in "Raising Stony Mayhall" wird ein Zombiejunge von einer Familie wie ein ganz normaler Sohn aufgezogen.

Gregorys aktueller Roman "Afterparty" ist in der nahen Zukunft nach einer kleinen technologischen Revolution angesiedelt. Designerdrogen können das menschliche Bewusstsein in vielfältigster Weise beeinflussen - und wichtiger noch: Im Prinzip kann jeder diese Drogen daheim auf einem chemjet (der pharmazeutischen Variante eines 3D-Druckers) selbst herstellen. Angemerkt sei gleich zu Beginn, dass Gregory daraus ausdrücklich kein Dystopie-Szenario entspinnt. Es gelten einfach neue Tatsachen - ganz so, wie sie das Internet für unsere Ära geschaffen hat. Wie locker und selbstverständlich mit dem Thema umgegangen wird, zeigt eine Episode zu Beginn, in der sich die Burschen einer Studentenverbindung für eine "Gay for a Day"-Themenparty mal kurz die sexuelle Orientierung umkrempeln haben lassen. (Dass ihnen der Dealer in Wirklichkeit nur gestrecktes Viagra angedreht hat, ist eine Ironie am Rande, ändert aber nichts an der Ausrichtung des Romans. Der bleibt gegenüber der pharmazeutischen Revolution neutral.)

Beginn einer Mission

Die Droge, die die Ereignisse von "Afterparty" ins Rollen bringt, heißt Numinous. Und die tut nicht weniger, als ihren Konsumenten in vollkommen überzeugender Weise Gott sehen zu lassen - in welcher Form, hängt lediglich vom kulturellen Background ab. Entwickelt wurde Numinous einst von einem kleinen Start-up-Unternehmen, dem auch die Neurologin Lyda Rose, Hauptfigur des Romans, angehörte. Dessen Erfolgsgeschichte wurde durch einen folgenschweren Vorfall jäh beendet. Wie genau der zustande kam, wird im Verlauf des Romans geklärt werden. Auf jeden Fall wissen wir, dass das Numinous-Team ungewollt eine Überdosis der Droge schluckte, dass Lydas damalige Ehefrau während des Trips erstochen wurde und dass alle überlebenden Teammitglieder seitdem einen dauerhaften spirituellen Begleiter im Kopf haben und - die eine mehr, der andere weniger - mit psychischen Problemen ringen.

Lyda sitzt gerade mal wieder in einer Nervenheilanstalt, als ein Mädchen eingeliefert wird, das Symptome von Numinous-Entzug zeigt. Als es Selbstmord begeht, ist Lyda wild entschlossen, die Bezugsquelle der Droge ausfindig zu machen und sie aus dem Verkehr zu ziehen - schließlich hatten die Überlebenden einst geschworen, Numinous niemals an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Irgendwie ist die neugegründete Church of the Hologrammatic God aber an die Droge gelangt und verteilt sie unter "verlorenen Seelen". Lydas Recherchen sind der Beginn eines mit vielen absurden Details angereicherten Roadtrips, der sie von Kanada in die USA führen und sie in mehrfach überraschender Weise mit ihrer Vergangenheit konfrontieren wird.

Ideen, die Vergnügen bereiten

Stichwort Überraschungen: In "Pandemonium" hatte sich Gregory als Meister des Twists erwiesen. Hier wird uns schon nach ein paar Seiten (also früh genug, um es zu verraten) einer von der Sorte serviert, die einen sofort das Vorangegangene noch mal lesen lässt, um zu überprüfen, ob das tatsächlich möglich ist: Mit solcher "The Sixth Sense"-Subtilität ist Gregory vorgegangen, wenn er beschreibt, wie Lyda ihren Therapeuten und die Psychologin Dr. Gloria im Gespräch davon überzeugt, sie aus der Heilanstalt zu entlassen. Alles ganz normal - bis Dr. Gloria sie nach draußen begleitet, ihre Schwingen entfaltet und leuchtend in den Himmel entschwebt ... Sehr schön übrigens und dazu typisch für Lydas bzw. Gregorys Haltung, wie trocken das beschrieben wird: She pulsed like a migraine aura, throwing off megawatts of holy glow. Then her wings convulsed, and she was airborne.

In der Folge werden nicht nur Lyda und ihre WeggefährtInnen, sondern auch wir stets klar zwischen dem Realen und dem Halluzinierten unterscheiden können. Zumindest bis zu einem viel späteren Showdown, bei dem man schon sehr genau lesen muss, um ein Indiz zu finden, dass sich hinter der göttlichen Intervention auch eine ganz irdische Erklärung verbergen könnte. In der Zwischenzeit dürfen wir uns aber auf jeden Fall über das Zusammenspiel von Lyda und ihrem herrlich sarkastischen Schutzengel freuen.

Vergnügen bereiten auch die vielen skurrilen Figuren, die den Roman bereichern. Da hätten wir etwa Lydas jungen Helfer Bobby, der glaubt, dass sein Selbst nicht in seinem Gehirn, sondern in einer kleinen Plastik-Schatztruhe (Aquariumsausstattung!) sitzt, die er um den Hals trägt. Oder den Killer Vincent, der aus anderen Gründen als Lyda hinter Numinous her ist und in seiner bürgerlichen Existenz winzige Gentechnik-Bisons in seiner Wohnung züchtet. Oder ein Marihuana-Kartell, das von afghanischen Großmüttern mit harter Hand geführt wird: Inklusive eines Frisörsalons, in dem Waschen und Legen nahtlos in Waterboarding übergehen kann, das ist die weibliche Note! Generell fällt übrigens die hohe Diversität im Roman auf, von der lesbischen Hauptfigur bis zur breiten Palette an ethnischen Hintergründen der Nebenfiguren. Zufall ist das keiner - an einer Stelle räsoniert Lyda über das neue Multikulti-Toronto und wünscht der alten weißen heterosexuellen Welt "Good riddance!"

Was ist der Mensch?

Wie eingangs angesprochen, geht es Daryl Gregory um den Menschen und dessen Natur. Lyda ringt den ganzen Roman über heftig mit sich selbst bzw. mit ihrem Engel im Kopf. Und es ist bezeichnend, dass die erklärte Atheistin ihre Pillen nicht nimmt, mit denen sie Dr. Gloria ganz leicht verschwinden lassen könnte. Viele Gespräche drehen sich um das Trilemma göttliche Lenkung versus freier Wille versus biochemische Determination (im letzteren Punkt präsentiert sich Gregory nicht weniger nüchtern als ein Peter Watts - bloß ist seine Perspektive weniger kalt).

Zwei Nebenfiguren werfen ähnliche Fragen auf. Zum einen wäre da Lydas neue Freundin Ollie, die mal für den Geheimdienst arbeitete und mit der Designerdroge Clarity ihre Fähigkeit zur Mustererkennung erhöhte. Bis sie's übertrieb, Muster erkannte, wo keine waren, und nun Medikamente nehmen muss, die ihre Wahrnehmung extrem einschränken. Je nachdem, ob sie ihre Pillen schluckt, kann man Ollie als potenziell gefährliche Paranoikerin oder als harmlosen Menschen, der unter schwerer Agnosie leidet und nicht einmal die Gesichter von Freunden wiedererkennt, haben. Aber welche von beiden Persönlichkeiten ist nun die eigentliche Ollie? Und wer ist der wahre Vincent: Der nette agoraphobische Nachbar Vinnie mit seiner Bisonzucht oder der gnadenlose Killer "The Vincent", der mit chemischer Hilfe seine Empathie vollständig abgeschaltet hat? Das sind spannende Fragen, und sie wirken über das Romanende hinaus.

Korrekterweise sollte man noch anmerken, dass diese philosophischen Aspekte zwar zweifellos eine bedeutende Rolle spielen. Dass sie aber eindeutig nur die Begleitmusik für die eigentliche Whodunnit-Handlung abgeben. Und die ist vergleichsweise konventionell, weshalb es für "Afterparty" von mir auch ein Sternchen weniger gibt als für "Pandemonium", das nach wie vor eines der verblüffendsten Bücher bleibt, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ein Sternchen weniger heißt aber immer noch: sehr, sehr gut.

Kieran Shea: "Koko Takes A Holiday"

Broschiert, 336 Seiten, Titan Books 2014

Konsequenzen des Viellesens: Da ergötzt man sich am märchenhaften Stil eines Cordwainer Smith, der Detailrecherche eines Neal Stephenson oder der konsequenten politischen Linie eines China Miéville. Nickt eifrig, wenn ein Greg Egan oder Hannu Rajaniemi hohe Ansprüche an unser wissenschaftliches Grundwissen stellt. Und diskutiert das alles eifrig und voll des Lobes mit anderen VielleserInnen. Schielt aber insgeheim immer auch ein bisschen neidisch auf diejenigen, die sich pro Jahr vielleicht zwei Bücher kaufen, mangels Vergleichsmasse nicht den gepeinigten Ruf "Wo bleibt der Mehrwert?" ausstoßen müssen und sich im Prinzip nur eines erwarten: Dass es ordentlich fetzt.

Kieran Sheas Action-Spektakel "Koko Takes A Holiday" ist das richtige Buch für die zweitere Zielgruppe. Aber siehe da: Wenn man nach dem Rummel um diesen Tarantino-in-gedruckter-Form gehen darf, spricht er auch nicht wenige aus der ersteren an. Und dem schließe ich mich jetzt auch an. Yeah, Koko fetzt!

Das Szenario

Mit einer Reihe von Veröffentlichungen in Krimi-Magazinen im Rücken, führt uns US-Autor Kieran Shea in seinem ersten Roman in eine 500 Jahre entfernte Zukunft, in der es nicht gerade menschelt. Seuchen, Umweltzerstörung, Klimawandel und "SmartWars" - teilweise nuklear ausgetragen - haben ganze Regionen der Erde verwüstet. Shea lässt dabei eine gewisse Lust erkennen, gerade die heute reichen und friedlichen Länder besonders tief in den Dreck zu drücken. Der Wiederaufbau der Erde läuft - ist aber keine hoffnungsvolle globale Kraftanstrengung, sondern nur das große Geschäft der Konzerne, die die Welt unter sich aufgeteilt haben. Und die hetzen ihre Söldnertrupps nicht nur aufeinander, sondern auch auf das zivile Fußvolk, wenn es einem "Sanierungsprojekt" im Weg steht.

Es ist eine Post-Cyberpunk-Welt, angesiedelt irgendwo zwischen den Romanen von Richard K. Morgan und den Comics von Tanino Liberatore & Stefano Tamburini. "Post-", weil das Surfen in Datensphären hier keine zentrale Rolle für die Handlung spielt. Das Feeling aber ist ganz dem Cyberpunk entnommen: Die Moral ist tot, das Geld hat die Herrschaft auch formal übernommen. Auswege oder Alternativen zu diesem System sind keine erkennbar, was es auf seine Weise ernüchternd stabil macht. So bleibt im wirtschaftspolitischen Machtspiel denen, die nicht selbst an den Fäden ziehen, nur die Möglichkeit, mitzuschwimmen und sich so das Überleben zu sichern.

Spotlight auf die Alphamama

Zu Beginn des Romans zoomen wir wortwörtlich auf den künstlichen Archipel der Sixty Islands ein, der mit seinen Naturschönheiten ("And you can destroy it all!") zahlende Kundschaft aus aller Welt anlockt, um ein bisschen Apokalypse im Kleinformat zu spielen. Hier betreibt Romanheldin Koko Martstellar ein Bordell mit ausschließlich männlichem Personal. Bevor sie diese gutbürgerliche Karriere eingeschlagen hat, war sie Söldnerin im Auftrag diverser Konzerne - und die dabei gewonnene Kampferfahrung wird sie noch brauchen. Denn von Kokos Tätigkeit als Madame haben wir kaum noch etwas mitbekommen, da sieht sie sich schon gezwungen, ein Sicherheitsteam, das sie verhaften will, zu zerschreddern. Da haben die sich eindeutig mit der Falschen angelegt: Koko-sama upright alphamama, wie es einer ihrer Angestellten schön kurz in "Slanguage" zusammenfasst.

Koko steht vor einem Rätsel: Das unglückliche Team wurde von ihrer alten Söldnerkameradin Portia Delacompte, der jetzigen Vizepräsidentin des Archipels, auf sie angesetzt. Die hatte Koko einst den Job auf den Sixty Islands verschafft; aus alter Freundschaft, wie Koko dachte. Warum also will sie sie nun beseitigen? Was Koko nicht ahnt, ist, dass Portia es selbst nicht mehr weiß. Sie ließ eine teilweise Gedächtnislöschung an sich vollziehen, hat sich aber eine Notiz mit klaren Anweisungen für sich selbst aufbewahrt: Koko erst anheuern und dann bei erster sich bietender Gelegenheit killen. Und dieser Vorgabe folgt sie nun eisern. In einer Reihe von Flashbacks wird der Roman sukzessive auf den Hintergrund dieses Pulp-Noir-Szenarios zusteuern. Bis dahin wird jede Menge geschossen, gestochen, zur Explosion gebracht und - alte Söldnerinnentradition! - der eine oder andere Augapfel ausgebissen.

Jungmann in Not

Um sich Luft zum Denken zu verschaffen, flieht Koko in die schwebenden Habitate der Second Free Zone, wo sie sich nicht nur mit ein paar auf sie angesetzten Killerinnen herumschlagen muss. Sie trifft hier auch auf ihr potenzielles Love Interest: Jedidiah Flynn, einen Securitymann, der wegen einer psychischen Erkrankung in den Zwangsruhestand geschickt wird. Shea lässt übrigens offen, ob die in den Himmelshabitaten verbreitete Krankheit Depressus, die stets im Selbstmord endet, nicht in Wirklichkeit ein Fake ist und insgeheim dazu dient, das Bevölkerungswachstum in Grenzen zu halten. Würde aber gut zu einer Welt passen, in der Liveübertragungen von Exekutionen, tigerfights (Kämpfen auf Leben und Tod) oder auch mal einer Massensuizidzeremonie die populärsten Unterhaltungsformate sind.

Flynn rutscht in so etwas wie die Rolle von Kokos Gewissen (was ein ziemlicher 24/7-Job ist). Er wird zwar keineswegs als Weichei dargestellt, doch ist es keine Frage, dass die schießwütige, sich alle Sorten von Drogen reinpfeifende und stets einen knackigen Spruch auf den Lippen führende Koko den dominanten Part spielt - beim Kämpfen ebenso wie beim Küssen. Erst einmal muss sie sich aber entscheiden, ob sie Flynn beseitigen oder behalten will.

Frauenpower

Und damit sind wir schon beim Markenzeichen dieses Romans angelangt. Während Flynn im Roman gewissermaßen die Damsel in Distress verkörpert, begegnen uns andere Männer z. B. als von Madame Koko herumgescheuchte Prostituierte oder als Sekretär, der sich vor seiner grimmigen Chefin buchstäblich einnässt. Die Frauen des Romans hingegen sind durch die Bank harte Knochen und bekommen schöne Dialoge wie diesen auf den Leib geschrieben: "You're bleeding out." - "Bleeding out?" she says slushily. "I am not." She glances down at the open ruins of her stomach und briefly over at her missing limb lying on the ground like a discarded drumstick. "This is nothing," she says dismissively.

In einer Rezension zu "Koko Takes A Holiday" stand sinngemäß, dass man sich den ärgsten Macho-Roman vorstellen und dann einfach nur sämtliche Geschlechterrollen vertauschen müsse - schon habe man ein Ergebnis wie dieses. Ob sich das schon als ein Mehrwert verbuchen lässt, weiß ich zwar nicht, aber wen interessiert's? "Koko Takes A Holiday" erschließt bei weitem keine neuen Dimensionen in Sachen Brutalität, ist aber angemessen blutig, schnell und sehr unterhaltsam. Und immer wieder mit löblichem Sinn für Details ausgestattet: Etwa wenn kurz nach einer explosiven Fontäne aus Blut und Innereien nur noch das sanfte Plätschern des Meditations-Zimmerbrunnens zu hören ist. Da steckt Liebe drin!

Einige Bücher in dieser Rundschau hatten unleugbare Qualitäten wie die eingangs beschriebenen - und doch habe ich sie zwischendurch zur Seite gelegt, um zur Abwechslung auch was anderes zu lesen. Das wäre mir hier nie eingefallen. Und eine gute Nachricht noch zum Schluss: Eine Fortsetzung ist bereits fix geplant.

Katherine Dunn: "Binewskis. Verfall einer radioaktiven Familie"

Gebundene Ausgabe, 512 Seiten, € 23,70, Berlin Verlag 2014 (Original: "Geek Love", 1989)

Faszinierend, wie sehr dieses vor 25 Jahren erschienene Buch heute immer noch nachwirkt. Erst vor kurzem ist in "Wired" eine ausführliche Huldigung zu Katherine Dunns unerwartetem Bestseller "Geek Love" erschienen. Sieht ganz so aus, als hätte die US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin, die aus der Counter Culture der 60er und 70er Jahre kommt, voll den Nerv der (viel kommerzialisierungsfreudigeren) Gegenkultur der 90er getroffen - von Grunge bis zu neuen, drastischen Show-Acts wie dem Jim Rose Circus oder der wiederbelebten Burlesque-Bewegung. Noch erstaunlicher ist eigentlich nur, dass sich erst heuer ein Verlag gefunden hat, der das mittlerweile zum Dauerbrenner avancierte Buch ins Deutsche übersetzt hat.

Die Binewskis dürften so ziemlich die ungewöhnlichste Familie sein, der man in einem Buch je begegnen wird, so viel kann ich versprechen. Als SchaustellerInnen ziehen sie durchs Land - weniger freundlich ausgedrückt: als Freak-Show. Die benötigten Attraktionen haben Mama Lil und Papa Al kurzerhand selbst produziert, indem sie während Lils Schwangerschaften mit allerhand Substanzen experimentiert haben, von Drogen über Insektizide bis zu strahlendem Material (der deutsche Titel "Verfall einer radioaktiven Familie" verankert übrigens nur an diesem ein einziges Mal erwähnten Detail).

Haben Sie schon unsere Kinder gesehen?

Mehrere Totgeburten gab es - die werden in großen Gläsern am Rande der Show ausgestellt. Aber fünf Kinder haben trotz Missbildungen überlebt und machen nun den Kern des Zirkus Binewski aus: Arturo, der "Flossen" statt Armen und Beinen hat und sich als "Aquaboy" in einem Becken präsentiert. Die ätherischen siamesischen Zwillinge Electra und Iphigenia sowie der äußerlich nicht beeinträchtigte Fortunato bzw. "Chick", der über telekinetische Kräfte verfügt. Und schließlich Olympia, die als Erzählerin des Romans fungiert und sich dafür schämt, dass ihre Entstellungen nicht so spektakulär sind, wie sich ihre Eltern erhofft hatten:

Bei diesen Experimenten scheute mein Vater weder Kosten noch Mühen. Während des Eisprungs und der Schwangerschaft wurden meiner Mutter ordentliche Mengen Kokain, Amphetamine und Arsen verabreicht. Dass ich mit so alltäglichen Entstellungen zur Welt kam, war eine Enttäuschung. Mein Albinismus ist die handelsübliche Sorte mit rosa Augen, und mein Buckel hebt sich zwar deutlich hervor, ist aber weder im Hinblick auf Größe noch auf Form besonders bemerkenswert. Das alles war viel zu alltäglich, als dass ich in gleichem Maße hätte vermarktet werden können wie meine Brüder und Schwestern. [...] Der bei meinem dritten Geburtstag inzwischen unverkennbare Zwergenwuchs war dem geduldigen Paar eine angenehme Überraschung und erhöhte meinen Marktwert.

Murder and Mutilation

Und so viel es in diesem Teil der Handlung schon zu bestaunen gibt - nicht zuletzt die freimütige Zustimmung der Kinder zur Binewski'schen Familienpolitik -, so geht es auf der als "Jetztzeitnotizen" zugeschalteten Gegenwartsebene weiter. Hier ist Oly Ende 30, liest im Radio aus bizarren Büchern vor und lebt in einer noch bizarreren Wohnsituation: Nämlich zusammen mit ihrer Mutter und ihrer bereits erwachsenen Tochter - und beide haben keine Ahnung, wer sie ist. Lil nicht, weil mittlerweile senil und halb blind; Miranda nicht, weil sie als Kind ausgesetzt wurde. Ihr Körper ist nämlich völlig normal - bis auf das niedliche kleine Schwänzchen, in dem ihre Wirbelsäule ausläuft. Das bringt der Kunststudentin immerhin einen netten Nebenverdienst beim Special-Interest-Strippen ein. Oly begrüßt dies und ist deshalb gar nicht entzückt, als die Unternehmerin Miss Lick an Miranda herantritt und ihr die Entfernung des Schwanzes anbietet. Aus anderen Gründen übrigens, als man meinen würde: Die asexuelle Lick ist nämlich auf dem Trip, Frauen von allem zu befreien, was sie für Männer sexuell attraktiv macht, um so ihren Verstand in den Vordergrund zu rücken. Oly plant Licks Ermordung.

Zunehmend brisant wird's derweil auch auf der Vergangenheitsebene, wo der machtgierige Arturo seine charismatische Seite entdeckt. Während er den Familienzirkus sukzessive zu seinem Unternehmen macht, tritt er als Orakel und schließlich Messias einer neuen Religion auf. Von weit her kommen bald "Arturisten" angereist, um sich nach dem Vorbild ihres Gurus neu erschaffen zu lassen - soll heißen: Arturos neuste Mitarbeiterin, eine soziopathische Chirurgin, amputiert ihnen Gliedmaße für Gliedmaße. Der Raubtier- und der Fliegendompteur warten schon auf die abfallenden Teile. Und je mehr sich die familiären Machtverhältnisse verschieben, desto schneller steuert alles auf einen großen Crash zu.

Die neue Normalität

Die Binewskis sind eine schwer dysfunktionale Familie, die sich dennoch durch innigsten Zusammenhalt auszeichnet. Durch dieses Paradoxon beschert einem "Geek Love" eine heftige Achterbahn der Gefühle, von Abscheu (nicht über die Entstellungen, sondern über die Taten der Figuren) über Mitleid bis zu Sympathie und sogar Zustimmung. Der Roman ist abwechselnd verstörend, rührend - und auch immer wieder unglaublich komisch. Siehe etwa den Familienausflug, auf dem ein körperlich leider unversehrtes Kind ausgesetzt werden soll: Man überlegt, es im Supermarkt im Regal mit den Dosenbohnen abzulegen. Doch Mutter Lil interveniert. Das suggeriert zu geringe Ansprüche an die Adoptiveltern, legen wir es besser zu den Artischockenherzen. Es sind solche Pointen, die wie aus dem Nichts kommen, die den dahinter lauernden Horror wieder ausgleichen.

Apropos Horror: Zu Gruselgeschichten erklärt Arturo seiner Schwester: "Die werden von Normalen geschrieben, um anderen Normalen Angst zu machen. Und weißt du, wer diese ganzen Monster, Dämonen und verranzten Geister sind? Das sind wir." Es ist das Fundament des philosophischen Gebäudes, das er in den folgenden Jahren errichten wird. Und es ist einer der wichtigsten Gründe für den Erfolg des Kultromans: Ein Selbstbewusstsein in der eigenen Andersartigkeit, das sogar soweit geht, dass die üblichen Kategorien von "normal" und "abnormal" in ihr Gegenteil verkehrt werden können. In der Geschichte ist dieser Gedanke mächtig genug, dass er "Normale" zur freiwilligen Selbstverstümmelung verleitet. Und außerhalb der Romanwelt bietet er jedem Leser Trost, der eine wie auch immer geartete Andersartigkeit aufweist und diese für einen Makel hält. Die Binewskis würden sie als seine Stärke betrachten.

Absolut empfehlenswert

So in etwa lautet das Hauptargument der unzähligen Fans, die der Roman in einem Vierteljahrhundert hinter sich versammelt hat. Ich würde allerdings nicht so weit gehen wie Terry Gilliam, der "Geek Love" the most romantic novel about love and family I have read nennt. Es ist schließlich auch eine Geschichte über Manipulation und Missbrauch, Tyrannei und Eifersucht - allesamt aus der inzestuösen Enge geboren, in der die Angehörigen des Binewski-Mikrokosmos aufeinanderkleben. Es ist letztlich ein (selbst-)zerstörerisches System, das unweigerlich krachen gehen muss. Insofern habe ich mit den Binewskis auch nie so sehr sympathisiert wie mit den Figuren in Todd Brownings legendärem Film "Freaks" von 1932, der ein ähnliches Setting wie "Geek Love" hatte. Und ein sehr befriedigendes Ende.

Man kann über den Roman geteilter Meinung sein, gelesen sollte man ihn unbedingt haben. Alleine schon weil er vor originellen Formulierungen nur so übersprudelt. Katherine Dunns Sprache ist ... einfach wunderbar, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Auf jeden Fall ein beeindruckendes Werk!

Will McIntosh: "Defenders"

Broschiert, 482 Seiten, Orbit Books 2014

Gottseidank hat mich noch niemand mit Doktor Frankenstein verglichen, wird sich die Gentechnikerin Dominique Wiewall an einer Stelle von Will McIntoshs neuem Roman "Defenders" denken. Was als versteckte Pointe des Autors gewertet werden darf, denn hier ist der ansonsten abgelutschte Vergleich durchaus angebracht: Auf seine Weise ist "Defenders" eine Hommage an Mary Shelleys Klassiker "Frankenstein" - wenn auch auf eine globale Ebene übertragen und mit Leichenzahlen im zehnstelligen Bereich versehen. Aber hier wie dort haben die "Monster" eine menschliche Seite ... was die Begegnung mit ihnen letztlich noch ungemütlicher macht.

Schon in seinen früheren Romanen "Soft Apocalypse"(deutsch: "Wie die Welt endet") und "Love Minus Eighty" hat sich US-Autor Will McIntosh als Vertreter der Soft SF gezeigt. "Soft" ist aber nicht zu verwechseln mit "light" - in dem Sinne etwa, wie Young-Adult-Literatur ihrem jungen Publikum allzu grausige Härten erspart. Hier stolpern wir von einer Massentötung zur nächsten, stapeln sich Leichen vor Müllcontainern, werden Millionenstädte mit Giftgas entvölkert und Hauptfiguren verstümmelt. Und manchmal explodiert die Gewalt auch an völlig unerwarteter Stelle wie aus dem Nichts - ganz so, wie's Gewalt eben tut. McIntosh will da nichts behübschen - "soft" ist sein Zugang zur SF deshalb, weil er stets auf die Beziehungen zwischen seinen ProtagonistInnen fokussiert. Hier eben vor dem Hintergrund einer außerirdischen Invasion und deren Folgen.

Das Szenario

Der erste Abschnitt des dreigeteilten Romans umfasst ein paar Monate von 2029 bis 2030. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Menschheit bereits seit einigen Jahren im Krieg mit den außerirdischen Luyten, die als Siedler auf die Erde kommen wollten und überrascht feststellen mussten, dass der Planet bereits bewohnt ist (behaupten sie jedenfalls - was man ihnen glauben kann, bleibt offen). Ihr Mutterschiff wurde abgeschossen, doch die Luyten sind in kleinen Gruppen überall auf der Erde niedergegangen, haben die Menschheit durch einen unbarmherzigen Guerillakrieg mürbe gemacht und schließlich in den Städten zusammengetrieben.

Und hier tut McIntosh etwas, das er schon in "Soft Apocalypse" mit Bravour vollführte: Während die meisten Untergangsromane direkt von der Normalität zu den Ruinenlandschaften des postapokalyptischen Danach switchen, beschreibt McIntosh auch die Phasen dazwischen. Die, in denen die Städte zwar zunehmend von der Versorgung abgeschnitten, aber immer noch bewohnt sind, und das Leben noch fast - aber eben nur fast - normal wirkt. Erneut findet er durch seine sehr menschliche Perspektive Wege, den allmählichen Verlust der alten Welt in kleinen Details anschaulich zu machen: Etwa wenn sich Teenagerin Lila den alltäglichen Herausforderungen der neuen Zeit stellen muss und seit dem Ausfall des Internets das Gefühl vermisst, dass es noch irgendetwas gibt, in dem sie gut ist.

Und so liest sich der Ablauf des Krieges aus der Erinnerung des verwaisten Jungen Kai: It had all happened so fast. It didn't seem long ago that he'd watched the first newscast of Luyten dropping from the sky. He remembered he'd been surprised when the schools were closed the next day. Only a week ago he'd been in his warm bed in Richmond. His mother had tucked him in, told him not to worry about Dad, who was with his brigade less than forty miles away between Richmond and the Luyten surge. A day later he was on a bus roaring down the Interstate 95 packed with kids and old people.

Das Problem und die gewählte Abhilfe

Dass die Luyten die Menschen so locker vor sich hertreiben können, liegt daran, dass sie imstande sind, deren Gedanken zu lesen und damit all ihren Strategien zuvorzukommen. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Griff in die Mottenkiste der 50er-Jahre-SF. Aber McIntosh nutzt das Motiv Telepathie, um dem Kampf der beiden Spezies eine ungewohnt intime Note hinzuzufügen. Siehe etwa die ambivalente Kommunikation zwischen Kai (den man später The Boy Who Betrayed The World nennen wird) und dem Luyten "Five". Und mehr noch die manipulativen Spielchen zwischen "Five" und dem Psychologen Oliver Bowen, den die Regierung zum Experten für Alien-Kommunikation ernannt hat: Dieses geistige Duell wird weit in den persönlichen Bereich hineingehen. Und auch hier baut McIntosh - von seiner Ausbildung her selbst ein Psychologe - eine subtile Pointe ein: Dann nämlich, wenn sich Oliver über "Fives" Angewohnheit ärgert, jede Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten ... ganz so, wie es klischeemäßig nervenden Psychotherapeuten vorgeworfen wird.

Rettung in letzter Minute (des ersten Abschnitts) bastelt sich die Menschheit selbst - in Form der Defenders: Gentechnisch gezüchtete Kunstmenschen von fünf Metern Höhe, deren Gedanken die Luyten nicht lesen können - zu dem Preis allerdings, dass die Defenders abgesehen von Aggression und Ehrgeiz nur ein rudimentäres Gefühlsleben haben. Man ahnt vorab, dass das zusammen mit ihrer Kampfkraft eine brisante Mischung ergibt - noch bevor sie als Lohn für ihre Mühen die Forderung "We want Australia" (cooler Satz!) aussprechen. Da hat man möglicherweise den Teufel mit Beelzebub ausgetrieben.

Empfehlung!

Was genau sich in Abschnitt 2 und 3 (angesiedelt in den Jahren 2045 bzw. 2047/48) abspielt, werde ich hier nicht verraten. Nur soviel: Inmitten des allgegenwärtigen Todes wird es auch einige bizarre Highlights geben, die kaum weniger unheimlich sind. Von neuen pseudofamiliären Wohnsituationen bis zu Imitationen des normalen Lebens (wer hätte gedacht, dass ein "verpflichtender Shopping-Tag" etwas zum Gruseln sein könnte?). All diese Seltsamkeiten entspringen dem Umstand, dass sich die Defenders sowohl unvollständig als auch überlegen fühlen, dass sie ihre Schöpfer gleichermaßen verachten, bewundern und auf unbeholfene Weise nachahmen. Es sind Frankenstein'sche Monster im besten, weil ambivalentesten Sinne.

Zugegeben: Wenn ein elefantengroßer Seestern (=Luyten) und ein dreibeiniger Riesenmensch mit dem Gesicht eines Osterinsel-Moai (=Defender) bis an die Zähne bewaffnet aufeinanderprallen, ergibt das ein ordentlich pulpiges Bild. In diesem Punkt unterscheidet sich der Roman von seinen dezenter gehaltenen Vorgängern "Soft Apocalypse" und "Love Minus Eighty". Man kann es weniger elegant nennen oder wagemutiger - das liegt in der Entscheidung des Lesers. Auf jeden Fall ist das schon der dritte Roman von Will McIntosh, der mir gefallen hat. Schätze, ich bin jetzt ein Fan.

Edward Bellamy: "Rückblick aus dem Jahre 2000"

Klappenbroschur, 341 Seiten, € 19,50, Golkonda 2013 (Original: "Looking Backward: 2000 - 1887", 1887)

Als "Klassiker" werden nicht zuletzt Werke bezeichnet, die einem permanent als Referenzgrößen unter die Nase gehalten werden und die man ganz gerne auch mal selbst zitiert ... ohne sie jemals wirklich gelesen zu haben. Allzu viele Ausreden, Edward Bellamys 1887 veröffentlichte Utopie "Rückblick aus dem Jahre 2000" bislang übersehen zu haben, hat man allerdings nicht. Denn das Buch ist in den vergangenen Jahren gleich mehrfach neu aufgelegt worden. Aber was schwinge ich hier große Reden: Ich hab es auch erst jetzt gelesen.

Und die Lektüre lohnt. Zu beachten ist vorab nur, dass der politisch engagierte Publizist und Autor Edward Bellamy aus Massachusetts hier etwas geschrieben hat, das nur der Form nach - und selbst das nur vage - ein Roman ist. Dass Bellamy seinen Protagonisten auf eine Zeitreise aus dem Jahr 1887 ins mythische Jahr 2000 schickt, macht daraus ebensowenig eine zweite "Time Machine", wie die enthaltene Liebesgeschichte (die einem in ihrer holden Schwülstigkeit einen Satz rote Ohren beschert) eine Klassifizierung als Romance erlauben würde. Vielmehr ist es ein Traktat, ein gesellschaftspolitischer Gegenentwurf zum kapitalistischen System, das Bellamy seinerzeit in den letzten Zügen wähnte.

Der Ausgangspunkt

Meet Julian West: 30 Jahre alt, Spross einer betuchten Bostoner Familie, den trotz seiner Privilegien eine gewisse Unruhe umtreibt - jedenfalls braucht er die Dienste eines Hypnotiseurs, um nachts einschlafen zu können. Dabei hat er doch alles für einen gesunden Schlaf getan: Er bettet sich in einem hermetisch versiegelten Kellerraum mit Betonwänden und Asbestbeschichtung. (Schlafe wohl, Julian ... irgendwo auf der Welt weint gerade eine Feng-Shui-Beraterin.)

Natürlich ist das nur ein Kniff, um Julian irgendwie den Brand seines Hauses und das anschließende Jahrhundert überdauern zu lassen, während er verfallsfrei in hypnotischem "Starrkrampf" liegt (bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, ein plausibler Plot ist nicht das, worum es hier geht...), bis er schließlich im Jahr 2000 wiederentdeckt und ausgebuddelt wird.

Sozialismus 2000

Eine Gesellschaftsordnung, die auf den falsch verstandenen Interessen der Selbstsucht des Einzelnen beruhte und an die gesellschaftsfeindlichen und tierischen Instinkte der menschlichen Natur appellierte, ist durch Einrichtungen ersetzt worden, die auf die wahren Interessen einer vernünftigen Selbstlosigkeit der Einzelnen gegründet sind, und die sich an die sozialen und edlen Triebe der Menschen wenden: Das ist es, was Julian in der Zukunft vorfindet.

Etwas prosaischer zusammengefasst: Eine zentralistische Planwirtschaft mit Totalverstaatlichung, Einheitslohn und verpflichtendem Dienst im "Arbeitsheer" ("Hier werden die jungen Leute an Gehorsam, Unterordnung und Pflichtgefühl gewöhnt"). Allerdings auch mit einem Pensionsalter von 45 - nicht schlecht bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 90 Jahren. Es herrschen Gleichheit, Glück und allgemeiner Wohlstand.

Die ... Handlung

Utopien sind generell nicht die dynamischste Literaturform. In ihrer klassischen Variante laufen sie meist nach dem Schema ab, dass ein kundiger heimischer Führer dem staunenden Neuankömmling die Vorzüge der utopischen Gesellschaft schildert - und das ist hier nicht anders. Die meiste Zeit über loungen Julian und sein Gastgeber Doktor Leete (auf dessen Grundstück der "Zeitreisende" ausgegraben wurde) in dessen Haus herum und diskutieren der Reihe nach die diversen gesellschaftlichen Subsysteme der Zukunft durch.

Nur ein paarmal wird das Haus verlassen - was aber kaum zu bemerken ist, da Bellamy die optische oder technologische Ausgestaltung der Zukunft nicht im Geringsten interessiert. Auch in der Speisehalle oder dem Zentralwarenlager laufen die gewohnten Dialoge weiter. Und sie können mitunter durchaus die Form eines Monologs annehmen, der aus Wahlstatuten rezitiert und nur von kurzen Zwischenfragen unterbrochen wird (das Kapitel "Staatsverfassung und Wirtschaftsordnung" ist diesbezüglich ein gewisser Tiefpunkt).

O schöne neue Welt, die solche Bürger trägt!

Eine inhaltliche Kritik von Bellamys in allen Einzelheiten beschriebenem Gesellschaftsentwurf ist hier natürlich nicht möglich, dafür bräuchte es ein eigenes Buch. Einiges könnte tatsächlich funktionieren (zum Beispiel die alternative Lohn- und Preisgestaltung, warum nicht?), anderes wirkt unausgegoren oder naiv. Wie bei so vielen Versuchen, ein gesamtgesellschaftliches Steuerungssystem auf dem Reißbrett zu entwerfen, werden kulturelle Phänomene wie Dissidenz komplett ausgeblendet, von simpler menschlicher Arschlochigkeit mal ganz zu schweigen. Julian fragt bei Doktor Leete mehrfach nach, ob sich denn die menschliche Natur geändert habe, was dieser stets verneint. Trotzdem verhalten sich die Menschen des Jahrs 2000 alle so edelmütig und zuverlässig wie Lassie.

Dass Bellamy ein Visionär und trotzdem auch ein Kind seiner Zeit war, zeigt sich in verschiedenster Weise. Etwa in der skurrilen Parallelgesellschaft, in der die Frauen seiner Welt organisiert sind (immerhin: sie bleiben nicht an den Herd verbannt) - passend zu Julians angebeteter Edith, die den Großteil des Tages mit Blumenpflücken, Sträußebinden und Musikhören zu verbringen scheint und dabei stets sensationell anmutig rüberkommt. Oder auch in Vorstellungen vom charakterlichen Feinschliff des gebildeten Menschen, siehe etwa Sätze wie: "Schon zu Ihrer Zeit waren es nur ungebildete und rohe Menschen, die sich gewalttätiger Verbrechen gegen Personen schuldig machten" oder noch besser: "Unwahrheiten waren doch schon zu Ihrer Zeit unter gesellschaftlich gleichstehenden Männern und Frauen nicht häufig". Man merkt, dass es damals noch keinen "Derrick" gab.

Das soll jetzt aber beileibe nicht heißen, dass "Rückblick aus dem Jahre 2000" vor allem wegen seiner antiquierten oder auch mal unfreiwillig komischen Stellen lesenswert wäre. Schließlich legte Bellamy einen positiven Gesellschaftsentwurf vor, was alleine schon ein Wert für sich ist. Und die Analyse der Missstände seiner (und unserer) Zeit ist ebenso treffsicher wie gelungen in Worte gekleidet: Sehr schön etwa, wie er anfänglich die Gesellschaft als Kutsche beschreibt, die von vielen gezogen und nur von wenigen gefahren wird. Diese klug und detailreich ausgebaute Metapher gefällt mir noch besser als die bekanntere "Parabel vom Wasserbecken", die sich im Anhang des Romans befindet.

Der historische Kontext

Bellamys Utopie schlug seinerzeit hohe Wellen, solche der Zustimmung ebenso wie der Ablehnung. Ironischerweise stieß sie gerade bei Sozialisten auf wenig Gegenliebe, wie das ausführliche Vorwort von Herausgeber Wolfgang Both zeigt. (Ich persönlich hätte es wegen seiner Länge eher nach dem Roman gebracht, aber Hauptsache, es ist da und erläutert den Kontext.) Denn so wie Bellamy in den Manifesten der Arbeiterparteien eine Vision der zukünftigen Gesellschaft vermisste, suchten deren Vertreter in seinem Werk vergeblich nach einer Aussage, wie sein Paradies erkämpft wurde. Tatsächlich heißt es darin zum "Rätsel der Arbeiterfrage" nur lapidar: Es löste sich selbst. Kein Wunder also, wenn ein im Vorwort zitierter SPD-Politiker und Zeitgenosse Bellamys nüchtern konstatierte, dass Revolutionen nicht von wohlwollenden Bourgeois gemacht werden, und der modischen Bellamy-Bewegung ein baldiges Verschwinden prophezeite - womit er Recht behalten sollte.

Besonders bemerkenswert finde ich übrigens eine Aussage Bellamys, die aus dem Jahr 1874 stammt - aber genausogut 2014 gefallen sein könnte: "Die Worte 'Sozialist' und 'Kommunist' klingen in amerikanischen Ohren unangenehm, sie werden allgemein mit atheistischem oder Aberglauben in Verbindung gebracht sowie mit abnormalen sexuellen Beziehungen." Da sage noch einer, es gebe keine gesellschaftlichen Konstanten!

William Morris: "Kunde von Nirgendwo"

Klappenbroschur, 265 Seiten, € 17,40, Golkonda 2014 (Original: "News from Nowhere", 1890)

Zwei Sozialisten, zwei gänzlich unterschiedliche Auslegungen des Konzepts. Edward Bellamys Utopie "Rückblick aus dem Jahre 2000" empfand der englische Dichter, Publizist, Designer und politische Aktivist - kurz: Tausendsassa - William Morris als Vision eines Maschinenlebens. Nicht im technischen Sinne - die beschriebene Zukunftsgesellschaft selbst stelle sich wie eine einzige gigantische Maschinerie dar. Morris' Rezension des Buchs, die in der Golkonda-Ausgabe von "Rückblick" enthalten ist, erschien in der von ihm selbst herausgegebenen Zeitschrift "The Commonweal".

Faszinierende Widersprüche

Dieselbe Zeitschrift veröffentlichte portioniert die erste Fassung von Morris' eigenem Zukunftsentwurf, die bald auch in Buchform erscheinen sollte. Es ist nicht unbedingt eine direkte Antwort auf Bellamy, sondern eher die Summe eines Lebens und Denkens, das nicht zuletzt von Widersprüchen und vermeintlichen Unvereinbarkeiten geprägt war. Ein erklärter Sozialist, der eine glühende Retro-Liebe für das Mittelalter hegte - und reich war Morris obendrein. Er beschäftigte sich mit dem Klassenkampf und zugleich mit den zeitlosen Mustern von Mythen und Epen. Wie er es schaffte, Marxismus und Feudalismus unter einen Hut zu bringen (wahrlich keine leichte Aufgabe!), ist im ausführlichen Vorwort dieser Ausgabe zu lesen.

Der britische Dichter Clive Wilmer zeichnet in diesem Vorwort Morris als jemanden, der sich autodidaktisch vergessene Handwerkstechniken beibrachte und sie auch umsetzte: Im Grunde tat er also genau das, was heute die Bastel-Enthusiasten der Steampunk-Bewegung tun - nur dass diese die Ästhetik einer "Goldenen Ära" heraufbeschwören, die Morris' Lebenswelt und ihm verhasst war und aus der er sich in eine noch fernere Vergangenheit flüchtete. Irgendwie ironisch.

Die Zukunft, die man sehen kann

Und der richtige Look war für Morris eine mindestens ebenso starke Triebfeder wie die Politik, da braucht man sich nichts vorzumachen. Wenn er seinen Erzähler "William Gast" auf eine ebenso lange Traumreise in die Zukunft schickt wie Bellamy seinen Julian West, dann lässt er ihn ein bis in handwerkliche Details durchdesigntes Gesamtkunstwerk betreten. Während die Zukunftswelt bei Bellamy eine abstrakte Kulisse für Dialoge blieb, bekommen wir hier wirklich was von Land und Leuten zu sehen. Zumindest im ersten und dritten Teil des Romans, wenn William vom Londoner Vorort Hammersmith ins einstige Zentrum der City - jetzt eine Gartenlandschaft mit ökonomisch verteilten Häusern - und später die Themse hinauf nach Norden reist. Der Mittelteil hingegen, in dem ein geschichtskundiger Bewohner des einstigen British Museum William die neue Welt erklärt, ist genauso statisch wie bei Bellamy.

William - "Gast" ebenso wie Morris - lässt währenddessen keine Gelegenheit ungenutzt, über das schreckliche Design seines Zeitalters herzuziehen. Die Bevölkerung gleich inklusive. Denn während die schönen und gesunden Menschen des neuen Zeitalters William äußerst zusagen, empfand er die seiner eigenen Ära des Öfteren als störend. Da kann der Mann, der sich doch für die Belange der Arbeiterschaft engagiert, deren leibhaftige VertreterInnen dann als diese eckigen, plumpen, mageren, flachbrüstigen, hässlichen Gestalten, ohne Anmut der Bewegung oder des Gesichts, in ärmlichen Kattunkleidern und abscheulichen Strohschlapphüten, diese Vogelscheuchen, die lautlos und mechanisch ihre Rechen handhaben, schmähen. Ein Ästhet eben. Und ein weiteres Beispiel für Morris' Widersprüchlichkeit.

Was die Zukunftsgesellschaft selbst betrifft, darf man sich die am ehesten wie eine globale Waldorfschule ohne Alterslimit vorstellen. Jeder tut, was er am liebsten tut und am besten kann. Es gibt keine Regierung bzw. überhaupt keine übergreifenden Strukturen, keine Gesetze, keine Gefängnisse, kein Privateigentum und kein Geld. Die beiden letzteren Faktoren sind es im Wesentlichen, die dafür sorgen, dass sich Erscheinungen wie Verbrechen und damit auch Strafe von selbst erledigt haben. Alles nett, rein, ordentlich und freundlich, wie es Williams Gastgeber erklärt. Allgemeine Gesundheit ergab sich als zwangsläufige Folge daraus, und der wiederum entsprang physische Schönheit - eine für das 19. Jahrhundert typische Schlussfolgerung.

Wonnen und Tücken der Arbeit

Dass hier überhaupt etwas funktioniert, liegt daran, dass ein völlig neues Arbeitsethos - "Die Arbeit ist doch die höchste Wonne!" - herrscht .... respektive nach Morris' Meinung das alte, präindustrielle wiederentdeckt wurde. Die Zukunftsmenschen reißen sich geradezu darum, etwas tun zu dürfen, so ein Spaß ist das Arbeiten geworden. Allerdings scheint mir da der Autor wegen seiner persönlichen Umstände ein wenig Schlagseite zu haben. Offenbar setzte der begeisterte Handwerker Morris Arbeit an sich mit einem schöpferischen Akt gleich. Als im Roman einige Frauen ein Luxusmahl auf kunstvoll gefertigtem Geschirr kredenzten, habe ich mich unwillkürlich gefragt, ob sie es auch als kreativen und mit Stolz erfüllenden Akt betrachten, wenn sie den ganzen Krempel hinterher abwaschen müssen.

Apropos Frauen, da lesen sich Morris' Vorstellungen auch recht wechselvoll. Gentlemanlike (=verbrämt sexistisch) einerseits, für seine Zeit recht modern andererseits. Dass die Frauen mehrheitlich ihrer "natürlichen Lieblingsbeschäftigung", nämlich der Haushaltsführung, nachgehen wollen, ist natürlich eine verzopfte Unterstellung. Andererseits werden in "Nirgendwo" auch braungebrannte, körperlich kräftige Frauen, die die Maurerkelle schwingen, gesichtet - alles ist möglich. Generell ist zu sagen, dass Morris sein Faible für alte Zeiten nicht auf traditionelle Strukturen des Zusammenlebens ausgedehnt hat. In seiner zwanglosen Zukunft sind Beziehungen auf Zeit ebenso Normalität wie das, was man ein knappes Jahrhundert später WGs nennen sollte.

Und wer Morris' Vision von der glückseligen Gesellschaft für tendenziell weltfremd hält, beachte eines noch: Bei Bellamy hat sich die ansonsten bis ins kleinste politische Detail durchdachte neue Welt - wuppdich! - ganz von selbst ergeben, wofür der Autor zu Recht kritisiert wurde. Morris' Zukunft hingegen musste, wie ein ausführlicher Rückblick eines Zeitzeugen beschreibt, in blutigem Arbeitskampf errungen werden. Und ebenso kämpferisch wie gegenwartsbezogen ist auch das Ende des Buchs, während das von Bellamy auf seligen Eskapismus hinauslief. Der letzte Widerspruch.

Was bleibt

Insgesamt liest sich "Kunde von Nirgendwo" deutlich flüssiger als "Rückblick aus dem Jahre 2000", weil es viel stärker an die Romanform angelehnt ist. Hier ist Bewegung drin (zumindest in Teil 1 und 3), hier gibt es was zu "sehen", hier interagieren die Handlungsfiguren miteinander und führen sogar mal Gespräche, die nicht ausschließlich aus (Pseudo-)Fragen und Antworten (=Wissensblöcken) bestehen. Kurz: Es wirkt lebendiger.

Dennoch dient auch hier die "Handlung" nur dazu, ein gesellschaftspolitisches Konzept zu transportieren. Und interessanterweise könnte Morris auch auf dieser Ebene die Nase vorn haben. Bellamys Zukunftswelt hatte bei aller eitel Wonne durchaus ihre totalitären Züge - und solche Modelle zur gesellschaftlichen Steuerung dürften inzwischen hoffentlich ausreichend desavouiert sein. An Morris' egalitäre und "grüne" Vision, die die Vergangenheit zur Zukunft macht, lässt sich hingegen immer noch anknüpfen. Natürlich nicht 1:1 - viele der hier beschriebenen Ideen sind aber nicht gar so weit von dem entfernt, was sich auch heutige Aussteiger noch auf die Fahnen heften. Sieht aus, als hätte Morris mit dem Fokus auf zeitlose Muster nicht so ganz falsch gelegen.

Steffen König: "Die Dämonen vom Ullswater"

Broschiert, 252 Seiten, € 13,40, Wurdack 2014

Wir bleiben in der Ära der vorangegangenen Bücher - diesmal gibt sie jedoch nur die Handlungszeit ab. Der Roman "Die Dämonen vom Ullswater" des deutschen Autors Steffen König - von dem ich bislang, glaube ich, noch nichts gelesen habe - passt sich inhaltlich wie formal gleich in mehrfacher Weise der Altvorderenzeit der Phantastik an. Inklusive einer Einleitung, die ganz dem entspricht, wie man vor 100plus Jahren eine Staunen bzw. Schrecken erregende Erzählung zu eröffnen pflegte: Erst jetzt, kurz nach den grauenhaften Ereignissen, die sich auf der Horsewell-Weide bei Woking zutrugen und die in ihrem Verlauf Tod und Zerstörung über die Menschheit brachten, wird mir schmerzlich die Bedeutung jener bizarren Geschehnisse bewusst, deren unfreiwilliger Zeuge ich im Sommer des Jahres 1894 wurde. So geht das!

Es sind die Worte des jungen Londoner Anwalts Alan David Walden, der von einem alten Freund in den Nordwesten Englands nach Cumberland eingeladen wird. Alan und seine Frau freuen sich schon auf eine nachgeholte Gratis-Hochzeitsreise, da trudelt ein zweiter Brief in warnendem Tonfall zusammen mit einem seltsamen Objekt ein: einem Kristallartefakt auf drei Klauen (Achtung, drei Klauen ... Nachtigall, ick hör dir trapsen). Bei der Untersuchung in einem Labor wird das Objekt in explosiver Weise aktiviert - Grund genug für Alan, seine angesäuerte Frau daheimzulassen und vorerst allein nach Cumberland zu reisen.

Unheimliche Umtriebe

Vor Ort erlebt Alan nicht nur etwas mit, das er für einen Meteor hält. Er muss auch feststellen, dass sein Freund verschwunden ist - und mit ihm noch einige andere Menschen sowie diverses Vieh. Mehr behindert als unterstützt vom örtlichen Polizisten, dem provinziell-pompösen Konstabler Legget, geht Alan der Sache nach. Von dem, was die beiden letztendlich herausfinden, werden sie deutlich mehr überrascht sein als die LeserInnen. Aber alles passiert schließlich einmal zum ersten Mal, und wir sind hier gewissermaßen bei einer Premiere dabei.

Schon im Prolog fallen diverse Andeutungen, die in zwei Richtungen führen: H. G. Wells und H. P. Lovecraft. Im Verlauf des Romans wird sich das noch verstärken - "neidische Blicke" auf die Menschheit und seltsames rotes Kraut da; zyklopische Architektur und unmögliche Geometrie dort. Letztendlich wird sich der Roman recht eindeutig für eine der beiden Richtungen entscheiden - man könnte durchaus von einem Pastiche sprechen.

That old fashioned feeling

"Oh mein Gott, was für garstige Kreaturen!", wird an einer Stelle ausgerufen. Sprachlich gibt sich Steffen König einige Mühe, das Feeling des 19. Jahrhunderts heraufzubeschwören, was ihm mal mehr, mal weniger gelingt. Einen antiquierten Stil authentisch rüberzubringen und das auch konsequent durchzuziehen, schaffen aber ohnehin nur wenige AutorInnen. Mal ganz davon abgesehen, dass das ein fragwürdiger Erfolg wäre - respektgebührend sicher, aber auch tendenziell mühsam zu lesen. Die meisten AutorInnen weichen daher auf eine "Light"-Version altertümlicher Ausdrucksweise aus, so auch König.

Gut dem damaligen Zeitgeist entspricht allerdings das Verhalten der Figuren. Allesamt sind es rührige Charaktere, die mit einem Tatendrang und einer Rechtschaffenheit gesegnet sind, wie es sie nur in prä-zynischer Zeit gegeben haben kann. Auch kleine Details passen gut in dieses Bild - etwa wie selbstverständlich Gentleman Alan (arm, aber eben trotzdem gentle) es in Anspruch nimmt, dass man ihm das Gepäck trägt und Essen reicht. Oder seine Indignation darüber, als wie wenig hilfsbereit sich der plumpe Konstabler Leggett erweist. Solche Kleinigkeiten sind sehr vergnüglich zu lesen.

Einordnung

Und letztlich hätten wir da noch die Genrezuordnung des Romans selbst. So wie sich in der Handlung seltsame Technologie und telepathische Visionen den Tentakel reichen, so verschmelzen hier Science Fiction, Horror und Fantasy. Und das entspricht ganz der frühen Phantastik, in der die Grenzen zwischen den heutigen Subgenres noch nicht gezogen waren. (Nicht dass derartige Grenzüberschreitungen heute nicht auch möglich wären - aber die steckt man dann eben gleich in die nächste Schublade, "New Weird" oder so, und schon ist wieder alles an seinem Platz.)

"Die Dämonen vom Ullswater" hat eine Grundidee, die in Prolog und Epilog klar in Erscheinung tritt - ein Epilog übrigens, der für mich eine freudige Überraschung darstellte, weil er das zuvor Erlebte konsequent weiterdenkt. Zusammengenommen und leicht ausgebaut, hätten diese beiden Textteile eine sehr dichte Kurzgeschichte ergeben, was rein literarisch gesehen vielleicht das beeindruckendere Resultat gewesen wäre. Stattdessen spannt sich zwischen den beiden Eckpfeilern ein äußerst pulpiger Roman auf. Aber es ist zumindest ein unterhaltsamer.

Sharona Muir: "Invisible Beasts"

Broschiert, 254 Seiten, Bellevue Literary Press 2014

Das ist fraglos eines der seltsameren Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe - aber auch eines der schönsten. Es entzieht sich jeder Kategorisierung; in Rundschau-Parametern würde ich es als Mittelpunkt eines Dreiecks aus L. Timmel Duchamps "Selection of Wikipedia Entries from Across the Known Multiverse", John Conways "All Yesterdays" und Karin Tidbecks "Jagannath" bezeichnen. Womit vermutlich jetzt niemand wirklich was anfangen kann. Ebensowenig wie mit dem Blurb "a strange and beautiful meditation on love and seeing, a hybrid of fantasy and field guide, novel and essay, treatise and fable", der auf der Rückseite prangt. Der bringt es übrigens präzise auf den Punkt - was damit gemeint ist, versteht man allerdings erst nach der Lektüre.

Wo anfangen? Vielleicht bei der Prämisse, die klingt noch relativ konventionell. Sophie, die Erzählerin des Buchs, stammt aus einer Familie von NaturwissenschafterInnen und führt diese Tradition unter besonderen Umständen fort. Alle heiligen Zeiten taucht in ihrer Familie nämlich jemand auf, der unsichtbare Tiere sehen kann - in dieser Generation hat Sophie die Gabe. Diese unsichtbaren Tiere stellt die US-amerikanische Autorin Sharona Ben-Tov Muir nun Kapitel für Kapitel in loser oder gar nicht miteinander verbundener Form vor: Von einem Schwamm, der so groß ist wie die ganze Antarktis, bis zu den mikroskopischen Air Liners - bakterienartigen Wesen, die im "Kielwasser" unserer Bewegungen die Luft zum Leuchten bringen und damit vergängliche Bilddokumente unserer unmittelbaren Vergangenheit erschaffen; ein melancholisches Nachglühen dessen, was wir gerade getan haben.

Der Dreh

Allerdings geht es um weitaus mehr als um eine fiktive Enzyklopädie. Nehmen wir als Beispiel die Truth Bats, winzige Fledermäuse, die sich unbemerkt auf Menschen zum Schlafen niederlassen. Muir beginnt bei belegten zoologischen Fakten - nämlich dass Vampirfledermäuse ihre Nahrung mit hungrigen Artgenossen teilen und dass sie sich sehr genau merken, wer einen solchen Gefallen erwidert und wer nicht. Für ihre unsichtbaren Mini-Vampire spinnt Muir das zu einem überlebenswichtigen Sinn weiter, Altruismus von Egoismus bzw. Wahrheit von Lüge unterscheiden zu können. Deshalb schreckt jede Lüge die Truth Bats auf und lässt sie den betreffenden Menschen umgehend verlassen - womit Muir beim eigentlichen Thema menschliche Beziehungen angekommen ist. Praxisbezogen illustriert wird das Ganze, indem es in eine Familiengeschichte mit surrealen Aspekten eingewoben wird (im Labor von Sophies Schwester baut man einen künstlichen Wurm oder auch Drachen, während ihre Cousine Stoffe mit magischer Wirkung webt).

Dieser Pfad vom Faktum über die Fiktion bis zur philosophischen Betrachtung ist typisch für "Invisible Beasts". Wobei sich Muir in Sachen Fakten als durchaus belesen und zoologiebegeistert erweist. Mögen es nun "Fun Facts" sein (Adelie-Pinguine können ihren Kot wie Projektile verschießen) oder wenig bekannte wissenschaftliche Hypothesen - etwa dass die Erde nach dem Einschlag des Dinosaurier-Asteroiden für kurze Zeit den Pilzen gehörte, ehe die Pflanzen wieder austrieben. Das Kapitel über das seltsame Golden Egg wird sogar zur reinsten Tour de Force durch die Erdzeitalter. Wie Muir dabei wissenschaftliches Vokabular in Poesie umsetzt, ist ziemlich einzigartig und am ehesten mit schweren Hard-SF-Kalibern wie Hannu Rajaniemi vergleichbar - so weit die beiden auch sonst in jeder Beziehung voneinander entfernt sein mögen.

"Invisible Beasts" ist ein Strom von Assoziationen und Querverbindungen. Bezüge auf den Primatologen Frans de Waal und die Symbioseforscherin Lynn Margulis stehen Kopf an Kopf mit solchen auf Schriftstellergrößen wie Oscar Wilde oder John Keats. Sharona Muir selbst ist Dichterin und Uniprofessorin für kreatives Schreiben. Einen Teil der 20 Episoden dieses Buchs hatte sie zuvor in verschiedenen Literaturzeitschriften veröffentlicht; darunter übrigens keine Genremagazine. Was auch erklärt, warum die einzelnen Kapitel von der Ausrichtung her durchaus unterschiedlich ausfallen können: Manche Tiere werden als Teil eines ausgeklügelten fiktiven Ökosystems beschrieben, andere hingegen sind reine Metaphern. Die Couch Conch etwa ist die leuchtende Manifestation des Glücksgefühls nach gutem Sex.

Zwei zentrale Themen (die vielleicht nur eines sind)

Menschliche Beziehungen sind das eine große Thema, das in Muirs allegorischen Erzählungen immer wieder anklingt. Das andere, vielleicht noch wichtigere, ist die Beziehung des Menschen zur Natur. Die unsichtbaren Tiere werden dabei zum Verbindungsglied - und ihr Verschwinden zum Symbol für das vom Menschen ausgelöste Massenaussterben: Of all humanity's monuments - ideas, structures, artworks, devices - the ones that represent us most enduringly are those unique and eternal absences, the extinctions. Letztlich, resümiert Sophie, sei der Mensch selbst das unsichtbarste aller Tiere, weil er sich selbst nicht in seiner tierischen Herkunft akzeptiert - a blind spot in our collective mind, roughly the size of the planet - und deshalb dazu verdammt ist, in einer problematischen Beziehung zu seiner Umwelt zu leben.

Obwohl es sich um einen kleinformatigen und schmalen Band handelt, hat man an "Invisible Beasts" vergleichsweise lange was. Ich zumindest fand es unmöglich, es in einem durchzulesen. Stattdessen bin ich zwischendurch immer wieder aufgestanden, um über das Gelesene nachzudenken. Und die Wirkung hält an. Sharona Muirs Buch ist nichts für HandlungsleserInnen oder solche, die Wert auf klare Einordnungen oder gängige Abläufe setzen. Für alle anderen ist es eine große Empfehlung. Und auch wenn das im Verlauf der Rezension vielleicht nicht so rausgekommen sein sollte: Herrlich komisch ist Muir obendrein!

Andreas Brandhorst: "Das Kosmotop"

Broschiert, 559 Seiten, € 15,50, Heyne 2014

35 Jahre nach "Star Treks" V'ger schwebt wieder ein energetisches Riesendings mit Vokalverschluckung auf der galaktischen Bühne ein: Kh'smT'p, von den BewohnerInnen der Milchstraße rasch zu "Kosmotop" umartikuliert. Und riesig ist es in der Tat: 14 Lichtstunden lang und 50.000 Sonnenmassen schwer. Diverse andere Artefakte im Roman, die immerhin auch einige tausend Kilometer lang sind, laufen da schon unter "ferner wirkten mit". Mit anderen Worten: hier wird das volle Bombastprogramm geboten.

Die Letzten der Letzten

Mit "Das Kosmotop" kehrt der deutsche Autor Andreas Brandhorst ins Universum seines 2010er Romans "Kinder der Ewigkeit" zurück, stellt den Zeiger aber um einige weitere Jahrtausende vor. Die Romanfiguren von "Kinder der Ewigkeit" sind nun Heroen einer fernen Vergangenheit - und die größte Errungenschaft ihres Zeitalters ist ihren Nachfahren längst auf den Kopf gefallen: die Unsterblichkeit, die zugleich zu Unfruchtbarkeit führte. Gnadenlos verfolgt von einem alten Feind, sind von den Letzten Menschen zu Romanbeginn weniger als 15.000 geblieben. Und ihre Zahl wird kontinuierlich weiter schrumpfen.

Das ist aber nur eine Nebenhandlung. Insgesamt spielen die (schlecht) geschützt in ihren Reservaten lebenden Menschen für den 29-Zivilisationen-Verbund der Kompetenz sowie die aus Künstlichen Intelligenzen hervorgegangenen Koryphäen im galaktischen Kern ziemlich genau die Rolle von Pandabären in der heutigen Weltpolitik. Die wenigen Ausnahmen stellen sämtliche Hauptpersonen des Romans.

Meet the cast

Dreh- und Angelpunkt des Geschehens ist Corwain 18Tallmaster; die tiefgestellte Zahl bedeutet, dass es sich um die 18. Klon-Version seines Körpers handelt - und der Roman beginnt stimmungsvoll damit, wie Corwain seinen "Vorgänger" zu Grabe trägt. (Die Übertragung einer digitalen Bewusstseinskopie auf einen neuen Körper kennen wir ja von Iain Banks.) Corwain arbeitet als Pazifikator, also als Vermittler bei galaktopolitischen Zwistigkeiten. Und er ist aufgrund seiner empathischen Fähigkeiten äußerst erfolgreich darin; bis er sich - und der ganzen Menschheit - mit der Aufdeckung einer Intrige einen neuen Feind einhandelt. Einen, der in bester Comicschurken-Manier auf eine erlittene Schmach totaaaaaal überreagiert, aber bitte. Vielleicht hielt Brandhorst ein paar eindimensionale Bösewichte für eine notwendige Ergänzung, nachdem der zentrale Konflikt des Romans - der zwischen Milchstraße und Kosmotop - auf Schwarz-Weiß-Zeichnung erfreulicherweise verzichtet.

Als hochsympathisches Beiwagerl steht Corwain die "Hybride" Solace zur Seite, Nachfahrin irdischer KolonistInnen, die ihre DNA an ihre neue Heimatwelt angepasst haben. Und dann hätten wir da noch Rahel Rahelia 29Kinmaster alias "die Veritas", die mit ihrer Gabe, im weißen Rauschen der Quantenrealität die Muster der Zukunft zu erkennen, den Prognosekapazitäten der Koryphäen gleichkommt. Als Corwain ein Mord in die Schuhe geschoben wird, versucht er Rahel zu erreichen und gelangt so auf Umwegen ins Kosmotop.

... womit sich gleichzeitig die Handlung von einer persönlichen Queste zur Mission Rettung der Milchstraße verschiebt. Ein Trumm wie das Kosmotop sorgt eben alleine schon durch seine gravitativen Wechselwirkungen für jede Menge Turbulenzen; da heißt es Achtung, welchen Kurs es nimmt. Zudem schwärmen aus seinem Inneren Kommandos aus, die Teile der Milchstraßenzivilisationen - natürlich ohne sie zu fragen - einsammeln (also gleich ganze Städte samt Bevölkerung aus dem Boden reißen). Denn das Kosmotop ist eine Art intergalaktische UNESCO mit Räumungsbefehl: Es hat sich, wie wir früh erfahren, zur Aufgabe gemacht, alles Erhaltenswerte einzusammeln, ehe das Universum kollabiert. Da liegt ein Hauch "Xeelee"-Endzeitstimmung in der Luft.

Mögliche Vorbilder

"Das Kosmotop" ist Andreas Brandhorsts weitgehend gelungener Versuch, in Sachen Größenordnungen auf die Ebene eines Alastair Reynolds, Iain Banks, Vernor Vinge oder Stephen Baxter vorzustoßen. Gleichzeitig hat das Szenario aber auch etwas unverkennbar Perryrhodaneskes: Vom bombastverliebten Wording mal abgesehen hätten wir da einen Millionen Jahre alten Vielvölkerbund mit einer Mission, die ihm allerdings irgendwann abhanden gekommen ist. In seinem Inneren - einem vom Restuniversum abgetrennten Mini-Kosmos, noch so eine Parallele - ist er längst von Verfall und Zwist gekennzeichnet. Vor allem aber wird es externe Erlöser brauchen, um diesen Kuddelmuddel in Ordnung zu bringen, das Kosmotop seiner ursprünglichen Bestimmung zuzuführen und damit gleichsam als Nebeneffekt die Milchstraße zu retten.

... vorzugsweise mit Instrumenten, die seit undenklicher Zeit in irgendeinem Arsenal auf ihren Einsatz warten. (Die PR-Serie, für die Brandhorst auch schon gearbeitet hat, hat eine erstaunliche Vorliebe für derartige Szenarien - als würde man für einen Romanplot den Zweiten Weltkrieg auf seinem Höhepunkt einfrieren, vier Millionen Jahre Nazi-Herrschaft folgen lassen und dann mit einer Flotte, die die ganze Zeit über irgendwo versteckt vor Anker lag, den D-Day starten.) Das ist jetzt aber nur eine Feststellung, keine Kritik an der Qualität des Romans.

Sehr unterhaltsam

Ein paar fantasyartige Elemente gibt es übrigens auch - und damit meine ich nicht nur, dass Solace "den Seelenwind" spürt. Denn Fantasy-Gedanken können durchaus die Romanhandlung selbst strukturieren. Wie sonst soll man es bewerten, dass in einer Galaxis voller Supertechnik und Hyper-KIs nur die unfehlbare "Veritas" erkennen kann, ob Corwain die Wahrheit sagt, ... und dass alle ihr glauben würden? Generell spielen die Motive und Handlungen einzelner Individuen hier im Verhältnis zu Organisationen und politischen Strukturen eine überproportional große Rolle. Again: eine Feststellung, keine Kritik.

Und was sollte man auch groß bekritteln wollen? "Das Kosmotop" bietet jede Menge Spannung und Unterhaltung - wäre es ein Film, könnte man von einem echten Sommerblockbuster sprechen.

Marc Elsberg: "Zero"

Gebundene Ausgabe, 480 Seiten, € 20,60, Blanvalet 2014

Michael Crichton hat in Sachen Tücken-der-Technik-Thriller einst eine knallige Blaupause geschaffen, der im englischsprachigen Raum ganze Heerscharen von AutorInnen gefolgt sind, von Douglas Preston bis Daniel Suarez. Im deutschsprachigen Raum sieht's da - solange nicht Frank Schätzing mal wieder ein neues Lexikon mit Action-Anteil auf den Markt wirft - ein bisschen dünner aus. Der Wiener Autor Marc Elsberg scheint sich in dieser Nische nun aber zu etablieren. Nach der Gefahr eines europaweiten Stromausfalls in "Blackout" hat er sich nun dem Verlust der Privatsphäre im Zeitalter von Überwachung und Datenklau gewidmet.

Gleich in den ersten Kapiteln von "Zero" werden die LeserInnen mit einer Vielzahl von Begriffen geflutet, die den aktuellen Stand zusammenfassen. Predictive Analytics, PRISM & Co, Gesichtserkennungssoftware ... kurz: All die Dinge, vor denen sich viele am liebsten die Ohren zukleben würden, als gingen sie dadurch weg. Tun sie natürlich nicht.

Das quantifizierte Selbst

Der Aspekt, den sich Elsberg für sein Romanszenario herausgreift, ist das vorerst nur in Ansätzen existierende Quantified-Self-Phänomen, das Sammeln von Daten über sich selbst, um dadurch die eigene Lebensführung zu optimieren. In Elsbergs gefühlt morgen Vormittag angesiedelter Welt scheffeln bereits einige Unternehmen massenhaft Kohle damit, dass sie NutzerInnen eigene ActApps bzw. Ratgeberprogramme zur Verfügung stellen, von Ernährungstipps bis zur Wahl des "richtigen" Umgangs. Gegen ein Körberlgeld können die NutzerInnen ihre biometrischen und sonstigen persönlichen Daten auch kommerziell verwerten lassen - und ein globales ManRank zeigt an, welchen Platz unter den sieben Milliarden Menschen man einnimmt.

Im Grunde ist das Ganze nichts anderes als die Verlagerung der Facebook-Kontroverse auf die nächste Ebene. Da waren auch Eltern (zu Recht) besorgt, dass ihre Kinder ihre Privatsphäre einem hochsympathischen (...) Konzern in den Rachen schmeißen. Auch wenn's ironischerweise mittlerweile so aussieht, dass kein Teenager, der etwas auf sich hält, noch auf Facebook geht, weil sich dort ständig seine Eltern, Onkel, Tanten und Lehrer herumtreiben. Manchmal auch die Oma.

Der Plot

Die Journalistin Cynthia Bonsant ist eine solche besorgte Mutter - die Selbstverständlichkeit, mit der ihre Tochter Viola öffentliches Datenmanagement betreibt, zieht ihr mehrfach die Gänsehaut auf. Cynthia gehört in etwa der Generation des Autors an und steht den neuen informationstechnologischen Möglichkeiten tendenziell skeptisch gegenüber. Trotzdem kommt sie alleine schon wegen ihrer Arbeit für den Londoner "Daily" nicht darum herum, bald selbst die Datenbrille aufzusetzen und ActApps zu verwenden.

Zwei Ereignisse zu Romanbeginn lassen den "Daily" aktiv werden: Die Aktivistengruppe "Zero" scheucht den US-Präsidenten in seinem Urlaubsziel mit Kameradrohnen durch die Gegend und gibt ihn damit der Lächerlichkeit preis. Und in London verfolgt ein mit Datenbrillen ausgerüsteter Mob in fehlgeleitetem Wagemut einen gesuchten Verbrecher durch die Straßen, wobei ein Freund Violas zu Tode kommt. Trotz dieses Schocks wird es bei weitem nicht die letzte elektronisch unterstützte Menschenjagd des Romans bleiben.

Sämtliche Plotfäden laufen zusammen, als sich abzeichnet, dass der führende ActApp-Anbieter "Freemee" Schindluder mit den Daten seiner NutzerInnen betreibt und diese im Rahmen eines großen Verhaltensexperiments manipuliert. "Zero", eben noch als "terroristische" Gruppierung gesucht, wird plötzlich zu Cynthias wichtigstem Verbündeten gegen die sich abzeichnende Allianz von Überwachungsbürokratie und skrupelloser Privatwirtschaft.

Fazit

Zum Glück agiert "Zero" bei Verfolgungsjagden deutlich effektiver als bei der Selbstdarstellung. Mit Morphing-Videos à la Michael Jacksons "Black and White" präsentieren sich die Aktivisten der Öffentlichkeit als Quasi-Person ... und die scheint ein alter Grantler zu sein, wenn man nach unfreiwillig komischen Wutbürger-Phrasen wie "Meine Seele steht nicht zum Verkauf!" geht. Da würde ich mich in Sachen Datensicherheit doch lieber an einen real existierenden Aktivisten wie Cory Doctorow wenden, der vernünftig und konstruktiv argumentiert und dessen Kritik an Datenkraken dennoch um keinen Deut weniger scharf ausfällt.

In Sachen Tiefgang sind einige Charaktere eher Tretboote als Öltanker - Cynthias Vorgesetzter beim "Daily" beispielsweise, Anthony, wäre beim Preis für die klischeehafteste Darstellung eines Medienmachers einer der heißesten Kandidaten ever. Aber das ist bei einem Action-Thriller auch kaum anders zu erwarten - genauso wie der Umstand, dass die Sprache schlicht gehalten ist und sich mehr oder weniger vollständig darauf beschränkt, die Handlung voranzutreiben. Und so folgt "Zero" bewährten Thriller-Mustern, hüpft über das eine oder andere Logikloch hinweg und leistet das eine, das man von einem Thriller unbedingt erwarten muss: Es ist spannend, und das bis zum Schluss.

Übrigens

Ein notwendiges P.S. noch, damit nicht der Ruch von Gefälligkeit aufkommt, weil hier schon wieder ein Buch von Marc Elsberg rezensiert wurde: In Elsbergs Kurzbio im Bucheinband steht ja recht prominent, dass er Kolumnist beim STANDARD war. Sollte man jetzt aber nicht überbewerten. Nach Rückfrage in unserer Personalabteilung musste ich im Textarchiv bis Mitte der 90er Jahre zurückgehen, um was von Marc Elsberg (respektive Marcus Rafelsberger) zu finden - lange vor meiner Zeit. Also: No nepotism here.

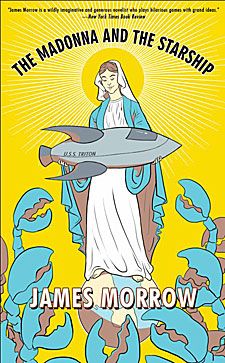

James Morrow: "The Madonna and the Starship"

Broschiert, 180 Seiten, Tachyon Publications 2014

Nachdem Regisseur Gareth Edwards den Godzilla-Mythos für eine neue Generation aufbereitet hat, darf ich an dieser Stelle noch einmal an James Morrows großartige Kaijū-Satire "Shambling Towards Hiroshima" von 2009 erinnern. "The Madonna and the Starship" ist die erste längere Erzählung, die der US-Autor seitdem veröffentlicht hat. Erneut nimmt er darin auf sehr liebevolle Weise - und natürlich mit SF-Einschlag - Skurrilitäten der Unterhaltungsindustrie unter die Lupe. Und verknüpft dies mit einem seiner alten Lieblingsthemen: Religion.

Kurt und die Außerirdischen

Wir schreiben die 1950er Jahre, es ist das sogenannte "Goldene Zeitalter des Fernsehens" - für den New Yorker Kurt Jastrow fühlt es sich eher wie die Steinzeit an. Kurt arbeitet als Autor für eine Unterhaltungsserie der NBC: die Weltraumabenteuer von "Brock Barton and His Rocket Rangers". Die Plots sind zwar ebenso billig wie die Pappkulissen und Kostüme, aber Kurt versucht wenigstens on the proper side of the rift that separates exhilarating junk from irredeemable dreck zu bleiben.

Da ist es für sein Seelenheil ganz gut, dass er im Epilog jeder Folge als "Uncle Wonder" seinem jugendlichen Publikum wissenschaftliche Phänomene mit selbstgebastelten Experimenten anschaulich machen darf: Eine kleine Wissenschafts-Show ganz wie die, die in einer anderen TV-Welt Sheldon Cooper so begeisterte. Aber Kurt hat sogar noch ungewöhnlichere Fans. Die außerirdischen Qualimosans finden, dass "Uncle Wonder's Attic" einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung des wissenschaftlichen Rationalismus leistet, und schweben extra auf der Erde ein, um Kurt einen Preis zu verleihen. Die Abgesandten Wulawand und Volavont werden sich Kurt und dessen Love Interest Connie Osborne mit den Worten "Greetings, Earthlings!" vorstellen - womit auch sonst?

Fernsehen ist ungesund!

Und damit geht das Chaos los. Denn Connie arbeitet für eine ganz andere Show des Senders, in der Bibelepisoden fürs TV-Publikum aufbereitet werden - als die eingefleischten logischen Positivisten aus dem Weltraum die Proben zu "Not By Bread Alone" mitkriegen, sind sie zutiefst erschüttert. Und schreiten sofort zur Tat respektive Drohung: Entweder verhindern Kurt und Connie die Ausstrahlung dieser abergläubischen Propaganda ... oder die Qualimosans sorgen dafür, dass jeder Zuschauer von "Not By Bread Alone" mit Todesstrahlen aus seinem Fernseher gegrillt wird.

Was also tun, um zigtausende Leben zu retten? Kurt und Connie wissen zwar, dass sie die Ausstrahlung nicht verhindern können. Doch als AutorInnen können sie ja vorher ein bisschen am Script drehen .... Sie machen also den Qualimosans weis, dass es sich bei der Episode über die Auferstehung Christi in Wirklichkeit um eine Satire handle, und geben ihnen das Versprechen des Jahres: "The final version will be as impious as a turd in a baptismal font." Ein Versprechen, das sie sehr zum Vergnügen der LeserInnen auch einlösen werden (auch wenn am Ende wieder einmal alles ganz anders kommen wird als geplant).

Die wunderbare Welt des (un-)professionellen Fernsehens

Ganz wie "Shambling Towards Hiroshima" ist auch diese Novelle ein liebevoller Rückblick auf eine Pionier-Ära des Showgeschäfts, geprägt von Improvisationstalent, "kostengünstiger" Produktion, gewerkschaftlichen Arbeitsregulierungen zum Haareraufen und völliger Schamlosigkeit in Sachen Werbeeinschaltungen. Wenn die Produkte der beiden Hauptsponsoren von Kurts Show, das Kakaogetränk Ovaltine und die flockigen Sugar Corn Pops, in der Religionsverarsche schließlich sogar Eingang in die christliche Liturgie finden, ist das im Grunde weniger Sakrileg als logische Weiterführung des ganz normalen TV-Wahnsinns.

Trotz seines geringen Umfangs ist "The Madonna and the Starship" vollgepackt mit jeder Menge Situationskomik. Die Passage etwa, in der sich unsere menschlichen HeldInnen mit zwei Trenchcoat tragenden blauen Riesenhummern (Wulawand und Volavont) in ein Taxi quetschen und dort über die ethischen Aspekte des logischen Positivismus debattieren, ist an Absurdität schwer zu überbieten. Und erinnert mich irgendwie an die Doku, in der das Troma-Team die Filmfestspiele von Cannes enterte ("Is this a car? Are we in a car?!").

Doch ein leichtes Déjà-vu