STANDARD: Sie haben mit dem Projekt IceCube in der Antarktis erstmals kosmische Neutrinos, kleinste Teilchen, die das All durchreisen, aufgespürt. Die Entdeckung könnte eine neue Art der Astronomie begründen. Wie geht das?

Halzen: Wir generieren eine neue Karte des Universums, so wie es Astronomen schon oft getan haben. Sie studierten es mit freiem Auge, mit Teleskopen und schließlich mithilfe von Radiowellen. Sie haben damit den Himmel in allen möglichen Wellenlängen des Lichts abgesucht. Bei sehr kleinen Wellenlängen endet aber auch diese Art von Astronomie. Mit kosmischen Neutrinos kann man dagegen auf eine neue Art ins All blicken, auch bei diesen sehr kleinen Wellenlängen. Neutrinos durchdringen Materie, was Photonen, Bestandteile des Lichts und jeder elektromagnetischen Strahlung, nicht können.

STANDARD: Wo liegt der Ursprung dieser Neutrinos?

Halzen: Wir wissen, dass es im All natürliche Teilchenbeschleuniger gibt. Wir haben eine derart energiereiche kosmische Strahlung gesehen, dass wir mit der Technik des LHC in Cern einen Teilchenbeschleuniger von der Größe des Orbits des Merkur bauen müssten, um dieses Niveau zu erreichen. Wir wissen, dass diese fantastischen Objekte da draußen sind, wir wissen aber nicht, was sie sind. Schwarze Löcher, Neutronensterne oder Pulsare könnten so viel Energie bereitstellen. Wo es diese Beschleuniger gibt, gibt es auch Neutrinos.

STANDARD: Wie entstehen sie?

Halzen: Die Partikel aus den kosmischen Teilchenbeschleunigern interagieren mit Licht oder Staub, die diese Objekte umgeben, und produzieren Neutrinos. Wenn wir die Teilchen also fangen können, können wir ihren Weg zurückverfolgen und so für astronomische Zwecke verwenden.

STANDARD: Es wäre also eine Karte eines zerstörerischen Universums?

Halzen: Genau. Wenn wir diese Riesenbeschleuniger identifizieren, können wir versuchen, ihre Physik zu studieren. Es ist eine neue Möglichkeit, nicht nur für die Astronomie, sondern auch für die Physik.

STANDARD: Wo stehen Sie im Prozess, die Herkunft der Neutrinos zu verorten?

Halzen: Der Schlüssel ist Statistik. Wir sammeln mehr und mehr Daten über Neutrinokollisionen im Eis. Wir haben bereits hunderte Nachweise. Der vielversprechendste Ansatz ist, dass wir die Photonen, die die Astronomen sehen, mit den Neutrinos korrelieren. Die Astronomen wissen nämlich, was sie sehen. Aus dieser Korrelation leiten wir die Ursprünge der Neutrinos ab. Das ist noch nicht abgeschlossen, aber es sieht vielversprechend aus. Ich glaube, unser Experiment birgt die Antwort.

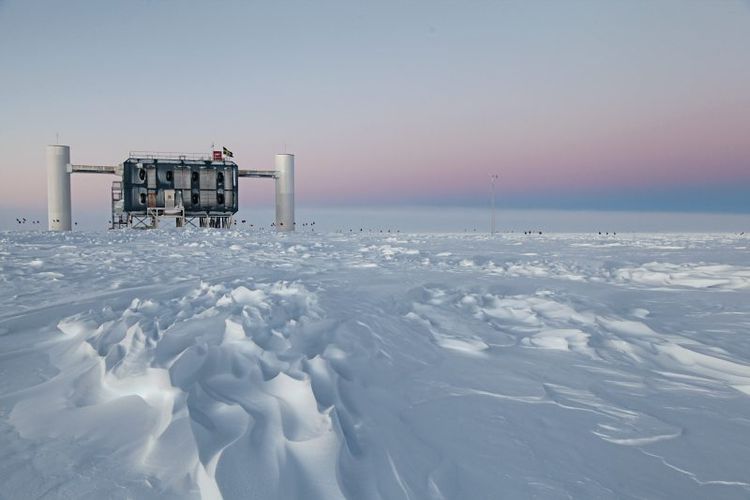

STANDARD: Was waren die größten Probleme bei der Konstruktion des Detektors in der Antarktis?

Halzen: Es war wie eine Achterbahnfahrt. Ich könnte einen eigenen Vortrag halten über die Zeiten, als wir glaubten, wir seien vollkommen gescheitert. Vor allem als wir die ersten Sensoren in einem Kilometer Tiefe installieren wollten und entdeckten, dass das Eis in dieser Tiefe voller Luftblasen ist. Das war eine große Entdeckung im Bereich der Glaziologie, aber wir hatten kein Interesse daran. Wir sahen, dass das Eis eine ungeheure Reinheit hatte, wir mussten nur die Blasen loswerden. Es gab dann die Vorhersage, dass sie in 1,5 Kilometer Tiefe verschwinden würden.

STANDARD: Warum sind die Blasen ein Problem?

Halzen: Wenn die Neutrinos mit dem Eis interagieren, entsteht ein Leuchten, das wir analysieren, um die Richtung zu bestimmen. Wenn die Lichtteilchen durch die Blasen im Eis gestreut werden, kann man die Richtung der Neutrinos nicht zurückverfolgen. Das war das vorläufige Ende des Experiments. Wir brauchten zwei Jahre. Damals hätte ich keinen Cent gewettet, dass das jemals funktionieren würde. Niemand glaubte mehr an uns.

STANDARD: In einer Tiefe von mehr als 1400 Metern verschwanden die Luftblasen aufgrund des hohen Drucks. Wie ging die Arbeit dann voran?

Halzen: Für das erste Loch, in das wir die Sensoren versenkten, benötigten wir zwei Wochen. Unser Budget sah aber vor, drei Sensorenstränge pro Woche zu platzieren. Die Lösung lag schließlich in einer effizienteren Koordination. Es war wie ein Ballett. Letztendlich schafften wir es und kamen mit Zeit und Budget aus.

STANDARD: War es schwierig, für so ein riskantes Unternehmen eine Finanzierung zu finden?

Halzen: Zu Beginn nicht. Alle glaubten, dass es eine nette Idee sei, auch wenn es wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Dann gab es den Rückschlag mit den Luftblasen, und es wurde schwierig, die Menschen zu überzeugen, dass es das Investment wert sei. Zur selben Zeit gab es erste Erfolge bei einem ähnlichen Projekt im Mittelmeer. Die Frage war, ob wir nicht warten sollten und auch etwas im Wasser bauen sollten. Jetzt kennen wir die Antwort: Man kann einen Detektor sowohl im Wasser als auch im Eis bauen. Wir hoffen, dass die Anlage, die südlich von Italien geplant ist, ebenfalls gebaut wird.

STANDARD: Ist Potenzial da, das Observatorium im Eis zu vergrößern?

Halzen: Ja. Die Stränge mit jeweils 60 Sensoren sind 125 Meter voneinander entfernt. Wir waren sicher, dass das blaue Licht, das durch die Neutrinointeraktionen entsteht, sich so weit durch das Eis bewegen würde. Um den Detektor zu kalibrieren, gibt es LEDs in den Modulen, deren Licht das nächste Modul auffängt. Wenn die Abstände zu weit auseinanderliegen, kann man nicht kalibrieren, und die Anlage wird nutzlos. Jetzt, nachdem wir IceCube gebaut haben, kennen wir die Optik des Eises in allen Details. Jetzt wissen wir, dass wir die Abstände auf 250 Meter vergrößern können. Das heißt, dass wir mit derselben Anzahl von Sensoren zehn Kilometer füllen können. Anstelle hunderter Events könnten wir so in ein paar Jahren tausende sammeln.

STANDARD: Sie haben sich als Physiker in die fachfremde Gletscherforschung gestürzt. In einem Interview rieten Sie einmal Studenten dazu, nicht zu viel zu lesen, sondern etwas zu tun. Ihr Ernst?

Halzen: Das ist etwas aus dem Kontext gerissen. Aber wenn ich ein Glaziologe gewesen wäre und alle Bücher gelesen hätte, wäre ich das Experiment niemals angegangen. Ich lernte viel über Gletscher, als wir das Projekt in Angriff nahmen. Es stellte sich heraus, dass vieles, was wir über das Eis annahmen, nicht stimmte. Die hohe Transparenz, die wir vorfanden, war bisher unbekannt, ebenso die Luftblasen in der Tiefe von 1400 Metern. Obwohl ich fast 50 war, befasste ich mich mit einem Gebiet, das für mich neu war. Ich war plötzlich wie ein Student. Es hat Vorteile, neu auf einem Gebiet zu sein. Man ist nicht so sehr von alldem beeinflusst, was davor passiert ist. Wenn man zu viel weiß, kennt man auch zehn Gründe, etwas nicht zu tun.

(Alois Pumhösel, 27.11.2015)