"Wir brauchen einen genetischen Alphabetismus in der Gesellschaft", sagt Christoph Bock vom CeMM, dem Centrum für Molekulare Medizin der Akademie der Wissenschaften. Molekulare Medizin, das ist die Schnittstelle zwischen Genen, Umwelt und Gesundheit als Technologie. Diese, so der Informatiker, ermöglicht eine rasante Entwicklung: "Ein Handy hat heute mehr Kapazität als ein Großrechner von 1979." Big Data verbessert die Erforschung der Erblichkeit von Krankheiten, Ziel ist eine "personalisierte Medizin".

"Deren Vorteil ist", so erklärt Bock, "dass alle nur genau die Medikamente bekommen, von denen sie profitieren. So muss jemand nicht mit schweren Nebenwirkungen in die Klinik, die genetisch hätten erkannt werden können." Genomsequenzierung, wie sie hier am CeMM betrieben wird, könnte laut Bock schon kosteneffizient sein, wenn alle "logistischen Probleme" gelöst wären. Das seien weniger jene der Rechnerleistung als solche des Datenschutzes, der Patientenrechte und der politischen Rahmenbedingungen. Deswegen sei es so wichtig, dass Fragen der Molekularen Medizin gesellschaftlich breit diskutiert werden.

Kosten und Nutzen

"Das sind nicht nur medizinische oder biologische Fragen", erklärt Bock. Sie beträfen klinische Diagnostik ebenso wie Ahnenforschung, Vaterschaftstests und die polizeiliche Anwendung, etwa beim Anlegen von Gendatenbanken von Verbrechern, wie sie in den USA diskutiert werden. "Die Technologie ist da", sagt Bock, "Datenschutz passiert heute nicht durch Wegsperren von Daten, sondern durch einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, was Datenmissbrauch ist."

Wie sieht diese Technologie nun aus? Am CeMM gibt es vier Großrechner für die klinische Diagnostik, die jeweils eine halbe Tonne wiegen. Kostenpunkt: eine Dreiviertelmillion Euro pro Stück. "Diese Kosten führen natürlich zu einer starken Zentralisierung", erklärt Bock. Gleichzeitig gebe es aber die Gegenbewegung der "immer einfacher verfügbaren Aufsteckgeräte", die man wie einen USB-Stick an ein Handy anstecken könne, um einzelne Gene zu untersuchen. Damit könne man zum Beispiel feststellen, ob der Kuchen vor einem auf dem Teller Spuren von Nüssen enthält oder "ob Pferdefleisch in der Lasagne ist".

An dieser "Genomsequenzierung in der Tasche" gebe es großes Interesse in der Lebensmittelindustrie, aber auch im privaten Bereich. "Ich kann jederzeit an der Bushaltestelle schauen, wer da war", sagt Bock. Kostenpunkt für diese Geräte: ein paar hundert Euro.

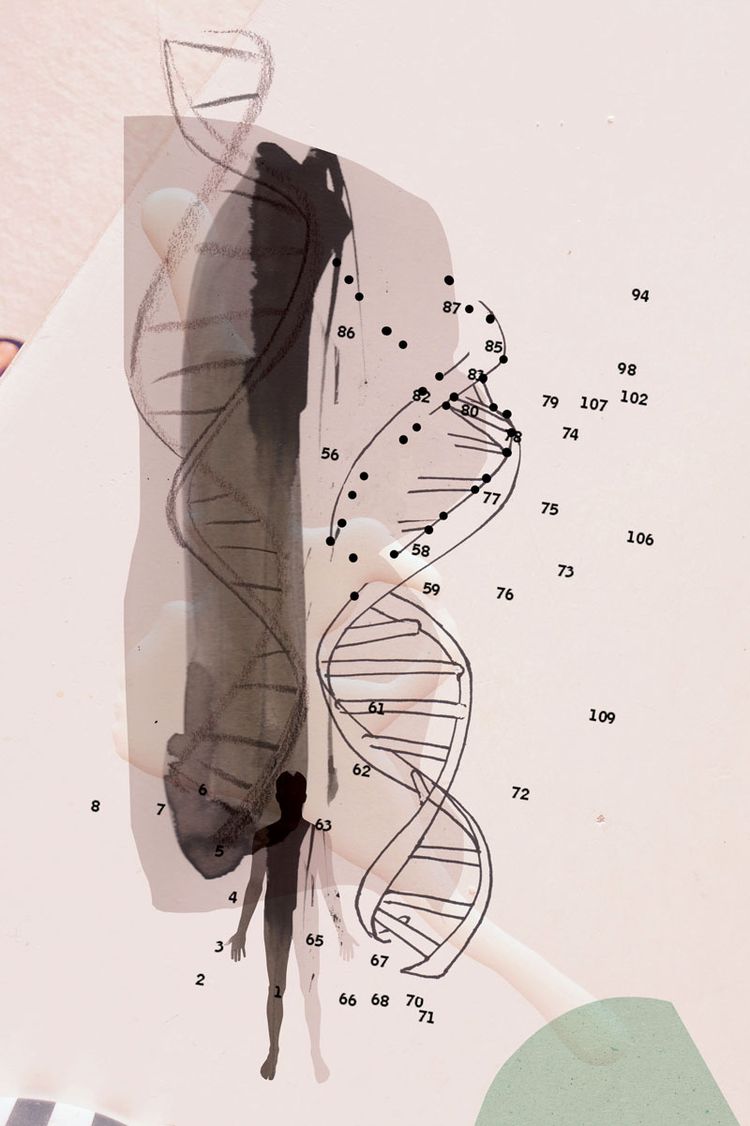

Aber zurück zu den Großrechnern im Keller des CeMM – vier weißen Maschinen, Kühlschränken ähnlich, bloß mit Bildschirm und Tastatur. "Im Prinzip sind das hochauflösende Mikroskope", erklärt Bock. "In jeder Zelle", wiederholt er, was wir aus dem Schulunterricht vergessen haben, "befinden sich rund zwei Meter DNA." Wir erinnern uns: die Desoxyribonukleinsäure in Form einer Doppelhelix, chemisch betrachtet Nukleinsäuren plus die vier organischen Basen Ademin, Thymin, Guanin und Cytosin, vulgo: die Träger der Erbinformation.

So groß wie ein Punkt

Zur Größenvorstellung: Eine Eizelle, eine der größeren Zellen, sei in etwa so groß wie ein Punkt in einem geschriebenen Text – gerade noch mit freiem Auge erkennbar. Die zwei Meter DNA werden in den Labors im zweiten Stock des CeMM ins Reagenzglas extrahiert. Das passiert mit einer Zentrifuge, aus der händisch pipettiert wird – oder aber mit einem "Liquid Handling Roboter", der das mit einer Multikanalpipette, bestehend aus 96 Pipetten, automatisiert und schneller kann als der Mensch.

Die extrahierte DNA wird im Reagenzglas in den Keller gebracht und in einem Glasobjektträger mit einer Milliarde DNA-Adaptoren in eine Flüssigkeitsautomatik eingespeist. Die DNA wird also, vereinfacht gesagt, durch die Maschine gespült und dabei gescannt. Dabei werden hochauflösende Fotos gemacht. Die vier Basen werden dabei farblich markiert, um sie voneinander unterscheiden zu können.

"Die reine Sequenzierung dauert derzeit rund ein bis drei Tage", erklärt Bock. Die Großrechner laufen Tag und Nacht, derzeit sind zwei in Verwendung, die anderen zwei sind bereits veraltet und werden nur als Backup verwendet. "Die Zyklen sind sehr schnell", sagt Bock, "es ist eine sehr große Herausforderung, alle drei, vier Jahre das Geld für neue Geräte zu beschaffen."

Das CeMM, ans AKH angeschlossen, arbeitet "aus der Klinik für die Klinik". Dringend benötigte klinische Samples haben Vorrang. "Theoretisch wünschenswert wären doppelt so viele Geräte", sagt Bock. Die Sequenzierung eines gesamten menschlichen Genoms, wie sie zum Beispiel im Rahmen von "Genom Austria" für zehn freiwillige Testpersonen ausgeführt wurde, dauert einen Monat, die Analyse der Daten zwei weitere Monate.

Effekte voraussagen

Die Daten aus dem Keller des CeMM werden im zweiten Stock von Computern ausgewertet, dazu von Christoph Bock manuell kontrolliert. "Wir trainieren die Computer und versuchen immer bessere Algorithmen zu entwickeln. Wir wollen die Daten im Kontext verstehen."

Er vergleicht das Vorgehen mit einem anderen datenreichen Modell, dem Wetter: "Wir wollen nicht nur wissen, wo es morgen regnet, sondern auch, warum." Dabei geht es zum Beispiel darum, für Patienten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Metastasen Modelle zu entwickeln, die im Labor validiert, also überprüft werden. "Mittelfristig können wir so rechtzeitig mit den richtigen Medikamenten eingreifen."

Neben der Krebsforschung beschäftigt man sich am CeMM unter anderem mit Diabetes: "Wir haben eine gesamte Bauchspeicheldrüse sequenziert und dann wieder zusammengesetzt, um zu erforschen, wie Medikamente in diesem komplexen Gewebe unterschiedliche Effekte erzielen." Ein wissenschaftlicher Durchbruch gelang dem CeMM zum Beispiel mit der Entwicklung eines diagnostischen Tests für die Diagnose von Leukämie.

"Im Bereich seltener Erkrankungen geht es von der Sequenzierung bis zur Therapie oft sehr schnell, in anderen Bereichen wie der Medikamentenentwicklung sprechen wir von Zeiträumen von zehn bis 20 Jahren", erklärt Bock. "Unser großer Vorteil ist, dass wir unabhängig arbeiten können, aber an einen Campus angeschlossen sind." (Tanja Paar, 27.12.2016)