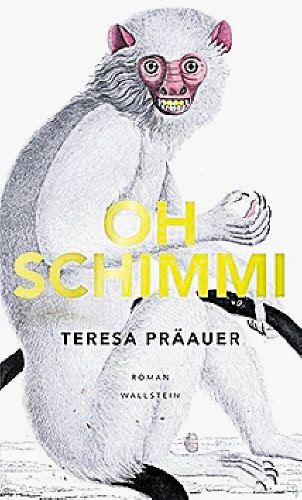

In diesen Tagen erscheint der neue Roman von Teresa Präauer mit dem Titel Oh Schimmi. Dass sich ein Kerl namens Schimmi darin witzig, liebestoll und zuckerkrank zum Affen macht, hat man bereits in ihrer Lesung beim Bachmannpreis vor einem Jahr erfahren können. Ein Treffen mit der Autorin und bildenden Künstlerin in Berlin, wo sie im Sommersemester an der Freien Universität die renommierte Samuel-Fischer-Gastprofessur für Literatur innehatte.

STANDARD: Sie sind bei der Vergabe des Ingeborg-Bachmann-Preises 2015 leer ausgegangen, obwohl Sie im ersten Wahlgang als einzige Kandidatin zwei Stimmen auf sich vereinen konnten und somit fix für alle weiteren Stichwahlen qualifiziert gewesen sind. Wie schnell haben Sie das weggesteckt?

Präauer: Na, das war im ersten Moment schon bitter, aber es hat mich danach nicht über Gebühr beschäftigt. Zumal mein Text sehr gut besprochen worden ist, auch wenn ich in der sprachlich-formalen Analyse gern mehr gehört hätte. Eine sogenannte Vernichtung des Textes hätte ich bestimmt schwerer weggesteckt als den glücklosen Ausgang einer Abstimmung, deren Regeln nach diesem Malheur auch geändert worden sind. In meinem Fall hilft das nichts mehr, aber vielleicht hilft die Haltung der Anti-Heldin, so à la: "Rainald Goetz hat den Preis auch nicht bekommen." Überdies hat mein Auftritt das erfüllt, was ich eigentlich wollte.

STANDARD: Und das wäre was gewesen?

Präauer: Dreißig Minuten Fernsehzeit zu haben, in denen man machen kann, was man will. Das finde ich nach wie vor ziemlich gut.

STANDARD: Sie haben damals den Text "Oh Schimmi" vorgetragen, der dieser Tage in Romanlänge unter dem selben Titel erscheint. Wer ist dieser Schimmi?

Präauer: Das ist einer, der sich wortwörtlich zum Affen macht, ein Großsprecher und Aufschneider. Einer, der die Marktwirtschaft angeblich versteht und seine Dollars in der Unterhose hortet, einer, der den Frauen gefallen will und gleichzeitig den ständigen Telefonanrufen seiner Mutter kaum entkommt. Mit so einer Figur geht ja zwangsläufig etwas Tragikomisches einher. Gib dem Affen Zucker heißt ein Film mit Adriano Celentano, den finde ich als Assoziation zum Beispiel ganz brauchbar. Es gibt da eine berühmte Szene: Wie Celentano als Stadtstreicher und Gigolo im öffentlichen Verkehr den fahrenden Bus aufhält, nur, um sich auf dessen Trittbrett kurz seinen Schuh neu zu binden. Ich kann darüber sehr lachen!

STANDARD: Ihr Schimmi hat auch etwas Hochstaplerisches, wie es sich auch schon in Ihren beiden ersten Romanen finden lässt ...

Präauer: In der Literatur ist der Hochstapler als Figur vielleicht so interessant, weil er so etwas ist wie die Personifikation des Wunschdenkens. Musil würde "Möglichkeitssinn" dazu sagen. (lacht) Im Herrscher aus Übersee ist es der Großvater, der eine gesamte "These von Welt und Leben" entwickelt. Bei Johnny und Jean ist das Hochstaplerische vielleicht die Kunstszene selbst. Es braucht, da wie dort, die beständigen genauen Arbeiter ebenso wie die draufgängerischen Hochstapler, und deshalb spielen sie auch in der Literatur ihre tragende Rolle. In Aus dem Leben eines Taugenichts oder bei Hans im Glück! Der Hans aus dem Märchen tauscht sein Gold so lange gegen etwas Minderwertiges ein, bis er nur noch einen Stein besitzt, den er dann auch loswerden will. Und der Schimmi aus meinem Buch versucht halt, das Gegenteil zu machen: Aus Reden macht der nämlich Gold.

STANDARD: Der Text wirkt mitunter beinah wie ein Übergriff, auch auf den Leser.

Präauer: Es gibt Übergriffe von allen Seiten, und die leistet fast jede Figur, die im Text vorkommt. Das hat auch etwas Reigenhaftes. Die Mutter, die ihren Sohn bedroht. Der Sohn, der die mexikanische Reinigungsdame bedrängt. Der Vater, der einen grotesken Abschiedsbrief samt Pelzmantel hinterlässt, dabei aber den Familientresor plündert. Und so weiter.

STANDARD: Ein Reigen wiederkehrender Gewalt?

Präauer: Ja. Aber da ist auch ganz viel Hingabe im Spiel, auch sexuelle Lust, aber vor allem Sprachlust. Ein Großmaul, das sich aufbläht, sich dann aber auch im Sprechen wieder erschöpft. Das fasziniert mich auch an Formen des Sprechens als Drohgebärde: Da spuckt einer mit sprachlichen Phrasen nur so um sich, da redet sich einer in Rage, malt mit Worten den Teufel an die Wand. Denken Sie an Muhammad Ali, wie er versucht hat, seine Gegner schon vor dem eigentlichen Kampf durch Reden und Reimen mürbe zu machen!

STANDARD: Eignet sich ein Text, der so stark auf Performanz ausgerichtet ist, eigentlich fürs stille Lesen?

Präauer: Ich würde sagen, das ist ein Text, den man bei sich zu Hause laut lesen sollte. "Leseübung, Oida!" Ich lese Literatur gern in Ruhe für mich, aber mich interessieren Texte genauso als akustisches Ereignis. Am liebsten wäre mir, so jemand wie Martin Semmelrogge würde meine Bücher einlesen. Ein lieber verschlagener Fiesling.

STANDARD: Oder man kommt einfach kommenden Donnerstag ins Museumsquartier.

Präauer: Das ist unbedingt eine Option! Man wird aber auch beim Für-sich-Lesen seine eigene Stimme finden und vielleicht beginnen, sich währenddessen selbst das Affenfell überzuziehen. Der Schimmi führt ja etwas vor, das eigentlich jeder kann, weil es jeder lernen musste: Aufschneiden und Angeben. "Meine Frau, mein Haus, mein Auto", haben wir als Kinder die Erwachsenen nachgeäfft, und dabei auf unsere Fahrräder oder Sandburgen gezeigt. Der Hip-Hop arbeitet mit denselben sprachlichen Mitteln. Man bekommt bei all dem natürlich Lust, selber weiterzureimen: "Mein Text, mein Fell, mein Affe." Deshalb habe ich mich mit diesem Monster sehr amüsiert und tue es immer noch, auch bei den tragischeren Stellen: Weil es Lust an der Verführung durch Sprache hat.

STANDARD: Oder seine Schöpferin?

Präauer: Genau das ist die Frage. Da ist einmal die Autorin, und mit ihr der Leser und die Leserin, die sich in einen jungen Mann hineinversetzt, der sich wiederum seinerseits in einen Affen hineinversetzt. Man hat also mindestens drei Rollen, die im Sprechen und Lesen zu einem Mischwesen verwachsen. Das ist, wenn es klappt, alles sehr vibrierend und nicht festgeschrieben. Eigentlich ist es ein verquerer Text, oder eine irgendwie beinah queere Sprechhaltung. Dieses "Ich als ..." interessiert mich: ich als närrischer Affe im Zuckerrausch, einer gewissen Ninni hinterherlaufend und dabei "U-u-u" grölend.

STANDARD: Verlangen Sie da Ihren Leserinnen und Lesern nicht ziemlich viel ab?

Präauer: Ich meine damit etwas, was die Literatur schon immer macht. So simpel wie in diesem Büchlein von Maurice Sendak, Wo die wilden Kerle wohnen: Einer wird als "wilder Kerl" beschimpft, er verkriecht sich daher in seinem Zimmer, das daraufhin zum Urwald mutiert. Während wir lesen, wird unser Zimmer zum "Urwaldzimmer", das Wort steht übrigens auch bei Handke so in einem Text. Wenn ich beim Bachmann-Preis sitze und in meinem Text sage "Mutter, ruf mich nicht an, ich bin mitten in so einer Affensache" und währenddessen ins Publikum schaue, dann ist das als Kommentar zur Lesesituation zu verstehen. Das heißt nicht, dass der Text für diesen Anlass geschrieben worden wäre, aber er verhandelt ihn mit. Mich interessiert das am Schreiben auch: diese Illusionsbrüche zu erzeugen.

STANDARD: Wiewohl Sie für Ihr Romandebüt "Für den Herrscher aus Übersee" gerade für die Illusionsmächtigkeit Ihrer Sprache gewürdigt worden sind ...

Präauer: Zu diesem Befund kann man eigentlich nur kommen, wenn die Sprache nicht mitgelesen wird. Die ist ja sehr knapp, sehr kompakt, sehr handfest und arbeitet so massiv gegen das Illusorische der Bilder an. Und gegen den quakenden Plauderton des unbekümmerten Erzählens. Aber wen kümmert die sprachliche oder stilistische Analyse!? Mich interessiert das und mich unterhält genau das im Sprechen über Literatur.

STANDARD: Also mehr Textanalyse und weniger Homestory?

Präauer: Nein, es geht nicht um die Verwerflichkeit einzelner Kategorien. Ich interessiere mich ja auch für Gossip. Aber wenn ich eine Rezension lese, beschäftigt mich zum Beispiel die Biografie des Autors und der Inhalt, die Handlung eines Buches kaum. Oder: Das allein ist mir zu wenig. Ist mir einfach zu fad. Ich langweile mich ja schon zu Tode, wenn mir ein Freund den Inhalt eines Filmes nacherzählen will.

STANDARD: Und was interessiert Sie an einem Text?

Präauer: Vielmehr interessiert mich, in welchem Verhältnis die Sprache zum sogenannten Inhalt steht. Das Sprechen über Gelesenes gehört ja beinah zum Beglückendsten, was die Literatur uns geben kann. Aber an erster Stelle kommt immer noch und immer wieder das Lesen, und das gehört noch immer zu den wenigen Dingen, die nicht von diesem vermeintlichen Zwang zur ständigen Interaktion geprägt sind. Man kann einfach ein Buch nehmen, sich damit unter einen Baum oder unter ein Hochhaus setzen und lesen. Der gierige Schimmi würde natürlich noch ein Glas Blue Curaçao dazu trinken.

STANDARD: Sie haben mit Ihrer Antrittsvorlesung als Samuel-Fischer-Gastprofessorin am Peter-Szondi-Institut hier in Berlin mit einem Bekenntnis für Aufsehen gesorgt ...

Präauer: Ich habe mich öffentlich zu einer tierischen Mutation als Fortsatz meiner Wirbelsäule bekannt und mit ernster Mine um Verständnis gebeten. Und ich habe auch eingeräumt, dass diese Mutation den biografischen Anlass für den Titel meiner Vorlesung "Tier werden" darstellt. Es geht mir auch darum, mit Sprech- und Erwartungshaltungen zu arbeiten. Bei der Form des inszenierten öffentlichen Geständnisses kann das Publikum ja gar nicht anders, als auch die wildesten Behauptungen zuerst einmal als prinzipiell möglich oder wahrscheinlich in Erwägung zu ziehen. Während ich spreche, lasse ich meine Wirbelsäule nach hinten wachsen, und während der ersten Minuten – es ist ja immerhin eine Antrittsvorlesung an einer Universität – wächst sie auch tatsächlich: vor dem geistigen Auge derer, die meiner Rede zuhören.

STANDARD: Werden Sie bei Ihrer Lesung im Museumsquartier am kommenden Donnerstag auch darüber sprechen?

Präauer: Übers Tierwerden? Ja, denn der ganze Schimmi ist eine einzige Tierwerdung, eine "Schimmifikation". Wie die berühmte Tasse von Meret Oppenheim! Die ist auch von so einem haarigen Wesen angefasst worden, und sofort ist das Fell auf dem Porzellan gewachsen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das Publikum von genau so einem Fellwuchs befallen wird, während es im Museumsquartier sitzt und sich von mir etwas aus dem Buch vorlesen lässt.

STANDARD: Haben Sie keine Angst, dass Ihr Bekenntnis von der eigenen Tierwerdung eines Tages gegen Sie verwendet werden könnte?

Präauer: Ich habe vor manchem Angst, am wenigsten vor der eigenen Courage. (Josef Bichler, 21.8.2016)