Nuugaatsiaq/Wien – Der Mega-Tsunami fand unter mehr oder weniger vollständigem Ausschluss der Weltöffentlichkeit statt. Und das, obwohl die Dimensionen des Ereignisses gewaltig waren: Die gigantische Welle, die am Abend des 17. Juni 2017 einen Teil der Westküste Grönlands traf, erreichte fast hundert Meter Höhe.

Da diese Region zum Glück nur sehr dünn besiedelt ist, hielten sich die Opferzahlen in Grenzen: Im Dorf Nuugaatsiaq wurden elf Gebäude beschädigt oder weggespült. Dabei wurden vier Personen auf das Meer hinausgezogen und dadurch getötet. Zudem wurden sieben Personen leicht und zwei schwer verletzt.

Doch kein Erdbeben

In den ersten Berichten war davon die Rede, dass ein Erdbeben der Magnitude 4 zu einem Erdrutsch geführt hatte, der die Riesenwelle auslöste. Doch neue Analysen des Tsunami-Experten Hermann Fritz (Georgia Institute of Technology) führten zu einer anderen Erklärung, wie "Nature News" berichtet: Das vermeintliche Erdbeben, das viele Stationen rund um den Globus registriert hatten, war gar keines, sondern der gewaltige Erdrutsch selbst, der den Tsunami direkt auslöste.

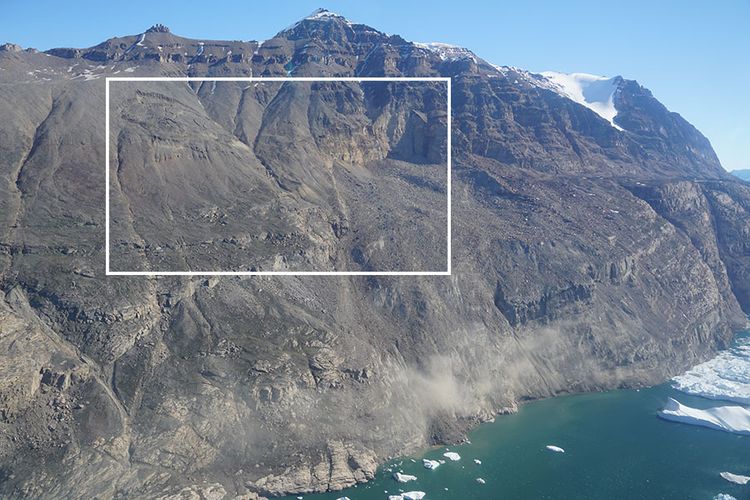

Die Forscher, die den Ort des Geschehens vor einem Monat mit Unterstützung der National Science Foundation besuchten, kamen zu folgender Rekonstruktion des katastrophalen Geschehens: Im Karrat-Fjord, rund 28 Kilometer nördlich von Nuugaatsiaq, brachen in hunderten Metern Metern Höhe riesige Erdmassen ab, die in den eisbedeckten Fjord stürzten, was auf der Seite des Abbruchs die über 90 Meter hohe Welle verursachte.

Auf der anderen Seite des sechs Kilometer breiten Fjords erreichte sie 50 Meter; 30 Kilometer entlang der Küste stieg das Wasser kurzfristig um mehr als zehn Meter an. Die Forscher arbeiten zur Zeit an einer 3D-Rekonstruktion des speziellen Geschehens, bei dem das Eis auf dem Fjord eine wichtige Rolle spielte.

Hermann Fritz, den der STANDARD in der indonesischen Stadt Banda Aceh erreichte, dem vom Tsunami 2004 am stärksten betroffenen Ort, vergleicht den grönländischen Mega-Tsunami mit der Katastrophe von Vajont 1963. Damals stürzte eine Bergflanke in einen norditalienischen Stausee. Dessen Überschwappen tötete fast 2000 Menschen.

Über 500 Meter hohe Flutwelle

Ein noch besserer Vergleich bietet sich laut Fritz mit jenem Tsunami in Alaska an, der sich 1958 ereignete und den er im Fachblatt "Pure and Applied Geophysics" (siehe die Links weiter unten) analysierte. Damals bewirkte der Erdrutsch, der durch ein Beben der Magnitude 8,3 ausgelöst worden war, in der kleinen und flachen Lituya-Bucht eine Welle von über 500 Metern Höhe, die vor allem durch die Wasserverdrängung zustande kam.

Lange hielt man solche Extremwerte für unmöglich, wie Costas Synolakis in "Nature News" sagt. Doch erst 2015 ereignete sich in Alaska ein ähnlicher Abbruch, der zu einer 300 Meter hohen Welle führte. Diese Tsunamis hätten keine so weit reichende Zerstörungskraft wie der Tsunami 2004, dessen Welle von einem Seebeben verursacht worden war. Lokal sei ihre Wirkung aber weitaus stärker.

Zudem geht der Kollege von Fritz davon aus, dass ähnliche Erdrutsche und Mega-Tsunamis aufgrund der Erderwärmung in der Arktis deutlich häufiger werden könnten. (tasch, 28.7.2017)