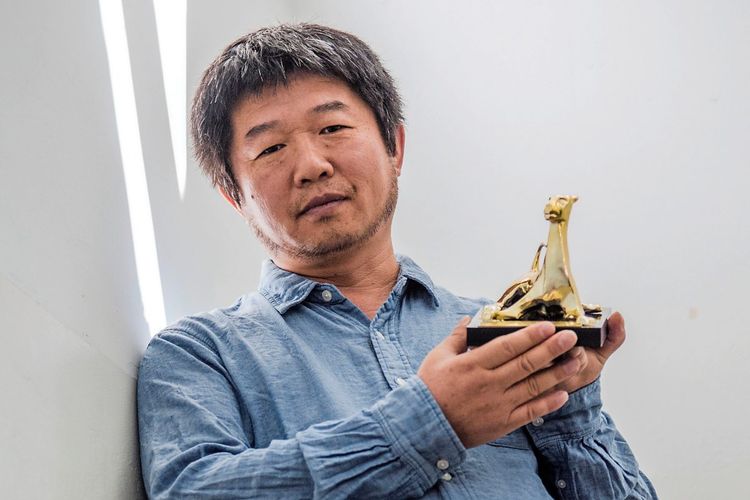

Es ist keineswegs ausgemacht, dass sich die mutige Programmatik eines Filmfestivals auch in den Preisen der Jury widerspiegelt. Nach den Goldenen Leoparden für Albert Serra, Lav Diaz und Hong Sang-soo hat sich der französische Jury-Präsident Olivier Assayas allerdings auch in der 70. Jubiläumsausgabe von Locarno nicht beirren lassen und am Samstag mit Wang Bing einen weiteren singulären Autor des Weltkinos mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.

Überraschend an der Entscheidung für die auf der Documenta in Kassel produzierte Arbeit ist allenfalls, dass sie für den Chinesen längenmäßig mit unter 90 Minuten eher bescheiden ausfällt. So hat eines von Wang Bings Hauptwerken von 2003, Tie Xi Qu: West of the Tracks, das sich mit dem Niedergang einer Industriezone in Nordostchina befasst, noch neun Stunden gedauert. Andererseits ist Mrs. Fang, die intime Studie der letzten Tage einer an Alzheimer erkrankten Frau, natürlich seinem Format ganz angemessen. Nur in den ersten beiden Einstellungen sieht man die Frau noch auf eigenen Beinen stehen, danach liegt sie, stumm und ohne Fremdhilfe nicht mehr bewegungsfähig, im Bett ihrer kleinen Wohnung.

Unfangen über den Tod sprechen

Bing geht es weniger um ihr Leiden, für das weder Kamera noch Inszenierung eindeutige Symptome suchen, als um den Akt des Sterbens an sich, der hier, anders als in westlichen Ländern üblich, halböffentlich ausgetragen wird. Mrs. Fang sieht sich in jeder Szene des Films umringt von Bekannten und Familienmitgliedern, man tratscht und äußert sich unbefangen zum Aussehen der Sterbenden.

Was manchem Zuschauer als Mangel an Empathie erscheinen könnte, hat aber eine ganz profane Seite: Der Tod ist hier auf beiläufige Weise gegenwärtig. Wang Bings Großaufnahmen des Gesichts von Mrs. Fang muss man daher als unmittelbaren Ausdruck des Lebens sehen, eines Lebens nahe am Verlöschen.

Mit Filmen wie diesem erfüllt Locarno gegenwärtig wie kaum ein anderes Festival die Funktion, ein Kino jenseits schon ausgemachter Auswertungsstrategien ins Rampenlicht zu stellen – da darf man sich über einseitiges Gemurre mancher Schweizer Kritiker über die fehlende Attraktivität der Filme im Freiluftkino der Piazza Grande schon wundern.

Überfließende Gefühle

Die zweite Wettbewerbsschiene Cineasti del presente war dieses Jahr besonders stark: Neben dem Preis für Valérie Massadians roh-poetischem Drama Milla um den Daseinskampf einer 17-jährigen Frau ist auch jener für 3/4 von Ilian Metev völlig gerechtfertigt. Der Bulgare erzählt von der Pianoschülerin Mila, ihrem jüngeren Bruder Niki und deren Vater in Szenen, die licht und schwebend bleiben, allerdings übergehen vor unausgesprochenen Gefühlen. So vermag Niki seine Enttäuschung über Milas Pläne, in Deutschland zu studieren, etwa nur damit zu äußern, dass er ihr mit entzückenden Übersprungshandlungen gehörig auf die Nerven geht.

Die Kamera ist den Figuren in der Regel voraus, filmt sie im Gehen und übersetzt damit eine Zeitlichkeit, die immer schon begrenzt erscheint: Bald ist das familiäre Miteinander Vergangenheit, gerade noch durchschreiten die Figuren eine Gegenwärtigkeit, die voller Ängste steckt.

Im Familiären bewegt sich auch Cocote von Nelson Carlo De Los Santos Arias, der den neu geschaffenen Wettbewerb Signs of Life für sich entscheiden konnte. Nach der Ermordung seines Vaters kehrt ein Mann ins Hinterland der Dominikanischen Republik zurück, mit der Absicht, sich den Trauerfeiern und dem Ansinnen auf Rache zu verweigern. In pulsierenden, tranceartigen Szenen zeigt der vom Österreicher Lukas Valenta Rinner (Die Liebhaberin) koproduzierte Film, wie der Fremde von dem archaischen Sog der Provinz eingeholt wird. Auch von Nelson Carlo De Los Santos Arias wird man in Zukunft gewiss noch hören. (Dominik Kamalzadeh, 13. 8. 2017)