Wien – Es ist ein Erbe der Jesuiten, das ÖVP und FPÖ bildungspolitisch mit der Rückkehr zu verpflichtenden Ziffernnoten in der Volksschule aufgreifen wollen. Denn auf sie und ihre Schulpraxis gehen die Ziffernnoten in den österreichischen Schulen, wie wir sie heute kennen, zurück. In der Studienordnung Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu von 1599 über den Umgang mit dem Endurteil aus dem Schuljahr – nach täglichen und wöchentlichen Examen gab es auch jährliche Prüfungstermine – war folgende Anleitung für den Klassenlehrer zu lesen: "In diesem Kataloge unterscheide er möglichst viele Stufen von Schülern: nämlich beste, gute, mittelmäßige, zweifelhafte, sitzen bleibende, ganz zu entfernende. Diese Noten kann man in Zahlen von 1-6 ausdrücken."

Jesuiten vs. Piaristen

Zitiert wird diese Passage im Buch Nicht Genügend ... Setzen! Zur Geschichte der Notengebung in Österreich von Bildungswissenschafter Bernhard Hemetsberger von der Uni Wien. In seinem Streifzug durch die österreichische Bildungsgeschichte lässt sich ein Stück weit schon damals die gegenwärtige Konfliktlinie im Umgang mit Ziffernnoten beobachten. Denn die Piaristen, quasi die Gegenspieler der Jesuiten, waren nicht nur "inklusiver als die Jesuiten, die dem kaiserlichen Hof sehr nahe standen", sie sprachen sich in ihrer Studienordnung von 1666 auch "gegen eine frühzeitige Bewertung und mögliche Auslese der Schüler aus", sagt Hemetsberger im STANDARD-Gespräch, da sie der Auffassung gewesen seien, dass nur eine längere Beobachtung der Schüler eine verlässliche Eignungsfeststellung möglich mache. Auf unsere heutige Zeit übertragen entspräche das vielleicht dem alten Streit zwischen Gesamtschulbefürwortern und -gegnern.

Gut, mittel oder schlecht

Aus den sechs Ziffernnoten wurde bei der Einführung der allgemeinen Unterrichtspflicht 1774 durch Maria Theresia der einfacheren Verständlichkeit halber ein dreistufiges Beurteilungssystem, das nur noch zwischen "gut", "mittel" und "schlecht" unterschied. Diese "Anschlussfähigkeit" an die Gesellschaft sei auch eine wesentliche Aufgabe von Schulnoten, sagt Hemetsberger: "Irgendein Bewertungsmittel, das das, was im Unterricht passiert, zusammenfasst und kommuniziert, muss es geben. Ja, es braucht Schulnoten."

In welcher Form die Rückmeldung komme, sei "grundsätzlich egal", wenngleich er meint, die "Tendenz zur Verbalbeurteilung" laufe dem "Ziel internationaler Vergleichbarkeit von Bildungssystemen, die relativ abstrakte Parameter brauchen, entgegen". Generell findet Hemetsberger die Debatte um Ziffernnoten "fast ein bisschen überbewertet, denn sie sind nur der kleinste gemeinsame Nenner. In der Klasse passiert viel mehr, als eine Note ausdrücken kann."

Eine Art Gleichheitsversprechen

Er glaube auch nicht, dass Noten großen psychischen Schaden an Kindern anrichten, sie seien vor allem "eine Art Gleichheitsversprechen, das niemanden bevorzugt, sondern alle nach dem gleichen Maß beurteilt", sagt der Bildungsforscher und ergänzt: "Schule ist – zumal in einer Leistungsgesellschaft – dazu da, gewisse Wissens- und Kultivierungsdifferenzen auch zu benennen und zu legitimieren."

Bildungswissenschafterin Barbara Herzog-Punzenberger von der Uni Linz warnt hingegen vor falschen Hoffnungen, dass durch Ziffernnoten die Schulleistungen quasi schwuppdiwupp im Selbstlauf besser werden würden: "Es ist keine Wirkung zu erwarten", sagt sie im STANDARD-Gespräch. Warum? "Weil es viele Bildungssysteme gibt, die in den ersten vier Jahren keine Ziffernnoten haben und zu höheren Kompetenzwerten kommen, und außerdem – möglicherweise damit zusammenhängend – sagen die Ziffern 1, 2, 3, 4 und 5 über die dahinterliegenden Kompetenzen nichts aus."

Beliebige Notenvergabe

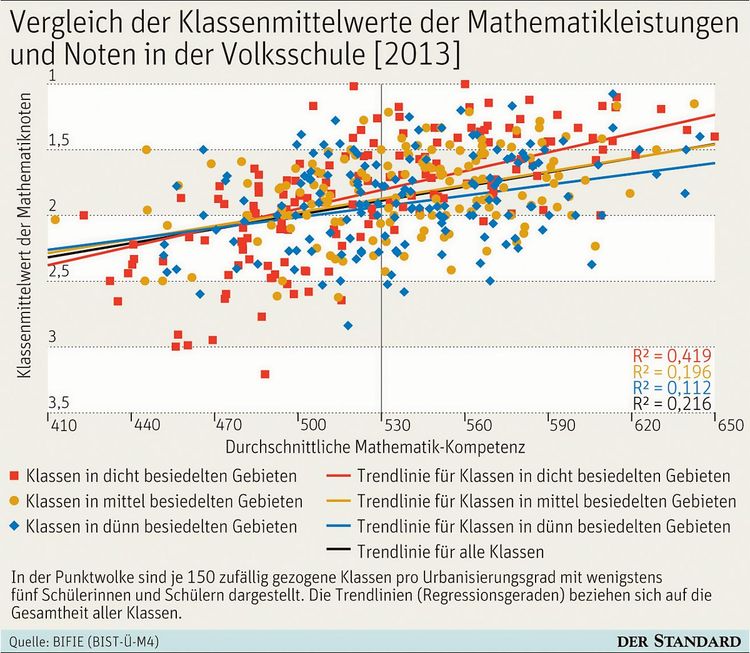

Das lasse sich mit den Ergebnissen der flächendeckenden Kompetenzüberprüfungen an Österreichs Schulen belegen. Im Nationalen Bildungsbericht 2015 zeigte sich nämlich eine "unglaubliche Bandbreite an Rechenfähigkeiten". So gab es etwa Kinder, die in ihrer Schule für 450 erzielte Punkte einen Einser bekamen, während in anderen Schulen die Einserkinder bis zu 650 Punkte aufwiesen – und beide hatten im Zeugnis einen Einser. "Der Unterschied von 200 Punkten bedeutet umgerechnete Lernfortschritte von mehreren Jahren", erklärt Herzog-Punzenberger die Beliebigkeit solcher Noten. Ein Blick auf die Klassenmittelwerte und Noten in Mathematik in den Volksschulen zeigt denn auch ein komplett zerfleddertes Bild (siehe Grafik).

Ein Zurück zu Ziffernnoten ab der Volksschule bedeute bildungspolitisch einen Schritt "vorwärts in die Vergangenheit", kritisiert Herzog-Punzenberger: "Denn alle international vergleichenden Studien haben gezeigt: Je selektiver die Praktiken – und damit sind Vorschulstufe genauso wie Klassenwiederholung gemeint -, desto nachteiliger sind sie für Kinder, die großen Förderbedarf haben. Förderkonzepte schauen anders aus." (Lisa Nimmervoll, 29.11.2017)

Update Mittwochvormittag: Die Grafik wurde in der Zwischenzeit vervollständigt... die vorher fehlende Beschriftung der x-Achse ist nun eingefügt. Dort steht nun, wie von Anfang an stehen hätte sollen: "Durchschnittliche Mathematik-Kompetenz". Danke für Ihre Fehlertoleranz uns gegenüber. (nim)