Ein Erdgeschoßlokal in einem Gemeindebau des 20. Wiener Gemeindebezirks. In einem langgestreckten Raum sitzen ein dutzend junge Tschetschenen und Afghanen, lauter Burschen. Bei Tee und Keksen wird über das Verhältnis zueinander diskutiert – sowie über das beidseitige Verhältnis zur Polizei, die in Gestalt zweier Beamten des Referats Minderheitenkontakte der Landespolizei Wien da ist.

Ein tschetschenischer Student an der TU Wien ergreift das Wort: Wenn junge Afghanen und Tschetschenen auf den Straßen von Wien oder Graz brutal aneinandergeraten oder wenn junge Tschetschenen als Bandenmitglieder Angehörige anderer Straßengangs überfallen und verletzen, so habe das nichts mit importierten Konflikten zu tun, sagt er. Sondern "mit Unzufriedenheit. Wer nichts lernt und nicht arbeitet, ist unzufrieden."

Zur gewaltbereiten Zielgruppe gehört der Student sicher nicht. Die ist, wenn überhaupt, im Raum daneben zu finden, aus dem lautes Schnaufen und Schlagen sowie anfeuernde Stimmen zu vernehmen sind. In dem Erdgeschoßlokal trainieren Buben, junge Männer sowie – vereinzelt – auch Mädchen und Frauen Latar Do, einen Kampfsport, der Elemente aus Karate, Judo, Jiu-Jitsu und Boxtechniken miteinander verbindet.

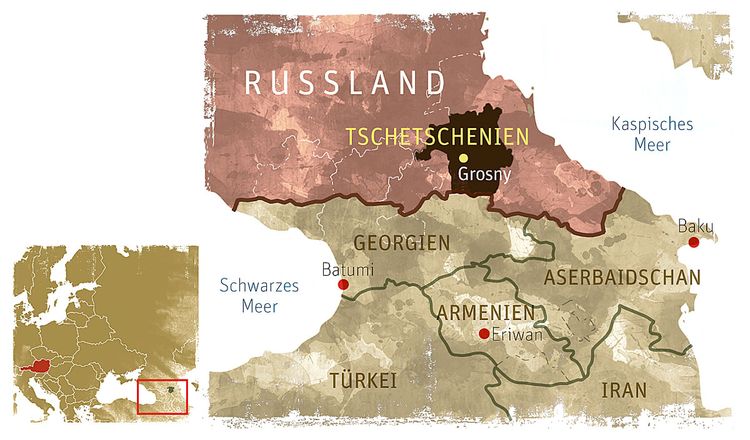

Latar Do ist sozusagen eine Erfindung der tschetschenischen Diaspora. Initiator war Adam Bisaev, ein vor 14 Jahren nach Österreich geflüchteter Tschetschene, der das Kampfsportzentrum im Gemeindebau gegründet hat. Einst Verteidiger der von Russland nicht anerkannten tschetschenischen Republik Itschkerien, die, bedingt durch russische Intervention, ab 1994 in Krieg und Zerstörung aufging (siehe Chronologie), zieht Bisaev heute Bilanz.

"Die politischen Ziele sind längst vorbei", sagt er. Ein Eineinhalbmillionenvolk wie die Tschetschenen könnte Russland, "der zweiten Weltmacht", kaum Paroli bieten, das habe die Geschichte gelehrt; seine Ansichten sind unter den Exiltschetschenen nicht unumstritten.

"Älteste" als Troubleshooter

Ihm gehe es nun vielmehr darum, der jungen Generation nach Österreich eingewanderter Tschetschenen zu helfen, ihren Außenseiterstatus zu überwinden. Etwa durch Dialogveranstaltungen wie die im Latar-Do-Zentrum. Auch den Ältestenrat der Tschetschenen in Österreich, der sich auf alte dörfliche Konfliktlösungsformen beruft, hat er mitgegründet.

Öffentlich unterstützt wird Bisaev bei seiner Jugendarbeit nicht. Zuletzt sei im September 2017 in Wien ein Subventionsansuchen abgelehnt worden, für ihn "ein bitterer Tropfen". Es habe sich um weniger als 5000 Euro gehandelt.

Die Ausübung von Latar Do könne jungen Tschetschenen und anderen helfen, ihre Aggressionen unter Kontrolle zu bringen, ist Bisaev überzeugt. Das Erlernen dieses Kampfsports vermittle "Respekt und Disziplin". Zwei Eigenschaften, die in der tschetschenischen Diaspora, in den von Krieg, Vertreibung, Folter geprägten Familien, vielfach verlorengegangen seien.

So sehr, dass tschetschenische Jugendliche besonders für extremistische Ideologien wie jene des "Islamischen Staates" anfällig sind: Die meisten aus Österreich kommenden IS-Kämpfer in Syrien hatten einen tschetschenischen Hintergrund, für die hiesige Community war das, wie manche sagen, der Super-GAU.

Tatsächlich haben die Ereignisse im Heimatland bei den rund 30.000 in Österreich, die Hälfte davon in Wien, lebenden Tschetscheninnen und Tschetschenen tiefe Spuren hinterlassen. Erst gab es zwei ab 1994 aufeinanderfolgende Kriege, dann übernahm der prorussische Präsident Ramzan Kadyrov die Macht. Die Unterdrückung der Opposition ging weiter.

Bild nicht mehr verfügbar.

Diese Fülle dramatischer Entwicklungen hat die Exiltschetschenen, die fast alle als Flüchtlinge nach Österreich kamen, verstummen lassen. Zwar ist die tschetschenische Community in Österreich die weltweit größte Diaspora aus dem Kaukasusstaat überhaupt. Doch im Vergleich zu anderen Migrantengruppen in Österreich ist sie eine große Unbekannte.

Tschetschenen gibt es nicht

Das hat nicht zuletzt mit dem Umstand zu tun, dass es in der statistischen Wahrnehmung Tschetschenen in Österreich gar nicht gibt: Sie werden mit in der Rubrik "Russische Föderation" geführt, die auch Angehörige anderer russischer Völker umfasst. Laut Statistik Austria lebten am 1. Jänner 2018 32.429 russische Staatsangehörige in Österreich, 34.380 waren in der Russischen Föderation geboren.

Das mangelnde Wissen vieler über Tschetschenen hat aber auch mit ihrer Aufspaltung in Gruppen zu tun, die einander mit Misstrauen gegenüberstehen. Begonnen habe es mit zwei Fraktionen, schildert eine Flüchtlingsberaterin.

In den 1990er-Jahren, als in der alten Heimat der Separatist Dschochar Dudajev kurz die Macht übernahm, woran sich auch große Hoffnungen demokratisch gesinnter Oppositioneller knüpften, sei man "entweder pro oder gegen Dudajev gewesen". Mit dem Erstarken der Fundamentalisten in der Kaukasusrepublik hätten sich beide Gruppen geteilt, "jeweils in eine pro- und in eine antiwahhabitische Fraktion".

Nach der Machtübernahme Ramzan Kadyrovs sei es dann zu weiteren Spaltungen gekommen – und zu einer Zunahme der Angst vor Spitzeln. Das hatte, wie sich zeigte, nachvollziehbare Gründe: Am 13. Jänner 2009 wurde der tschetschenische Exsoldat und Menschenrechtsaktivist Umar Israilov in Wien auf offener Straße erschossen. Als Täter wurden drei Landsleute 2011 in Wien zu hohen Haftstrafen verurteilt. Die Polizei ging davon aus, dass sie im Auftrag Kadyrovs gehandelt hatten.

Dieser setzt in Tschetschenien auf Reislamisierung. Das hat Folgen: Laut einer Integrationsfondsstudie aus 2017 bezeichneten sich Tschetschenen im Vergleich zu anderen muslimischen Migranten mit 50 Prozent am zweithäufigsten als "stark gläubig". 60 Prozent sagten, der Islam solle in der Gesellschaft eine starke Rolle spielen.

Die Beraterin findet das nicht gut, doch sie kann es erklären: "Früher waren wir vor allem Sowjetbürger. Dann haben die Menschen alles verloren, auch das, woran sie glaubten. Sie haben andere Werte gesucht. Sie wurden immer religiöser." (Irene Brickner, 20.5.2018)