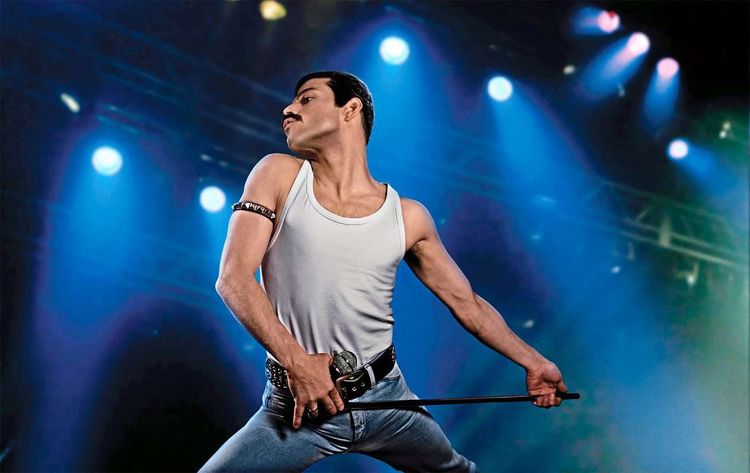

Weißes Unterhemd, Nietenband am Bizeps und legendärer Schnauzer: Rami Malek posiert eindeutig als Freddie Mercury.

Puff Puff zack. Puff puff zack. Natürlich kommt irgendwann in diesem Film das Stampfen und Klatschen. Zu diesem Zeitpunkt geht es der Band nicht mehr so richtig gut, Freddie lässt aus. Also fängt der Rest der Truppe einfach ohne ihn zu proben an. Und tatsächlich hat Brian eine Idee: Er will das Publikum spüren. Nicht beim Stagediving, dafür sind die Bühnen längst zu groß. Aber es soll Hände und Füße gebrauchen, schließlich will es gerockt werden. Als Freddie auftaucht, gefallen ihm Idee und Musik recht gut. Aber was ist mit dem Text? Da ist er schon: "You got mud on yo’ face, you big disgrace!"

So wie diese wohl keine drei Minuten dauernde Szene über die Entstehung von We Will Rock You, erschienen 1977 auf dem Album News of the World, funktioniert auch Bohemian Rhapsody. Nicht der Song wohlgemerkt, sondern der Film: Alles geht wohlgeordnet seinen Gang.

Welthits und Weltkarrieren entstehen irgendwie zufällig, aber das sorgt für Spannung, auf gruppendynamische Belastungsproben folgt wiederum Entspannung – aber nur bis zum nächsten Mal. So als hätte man Rockstars ins Album geschrieben: Brav sein ist schwer, aber schlimm sein auch kein Vergnügen – jedenfalls zum Zuschauen im Kino.

Unser Mann aus Sansibar

Bohemian Rhapsody beginnt, wie es sich für ein Musiker-Biopic gehört, mit einem Live-Act – glaubt man zumindest, doch tatsächlich muss man auf den Kinoauftritt von Queen im Londoner Wembley-Stadion noch bis zum Ende warten. Das macht aber nichts, denn dafür dauert er dann zwanzig Minuten. Bob Geldorf rief 1985 für Life Aid die Königsklasse des Pop zusammen. Für den Mann mit Schnauzbart und legendärem weißem Unterhemd, so möchte uns Bohemian Rhapsody mit seiner einzigen dramaturgischen Idee weismachen, war es ein schicksalhafter Höhepunkt. Davor erzählt Regisseur Bryan Singer, von Century Fox zwei Wochen vor dem offiziellen Ende der Dreharbeiten wegen "Unstimmigkeiten" gefeuert, wie alles kam. Womöglich hat Singer aber auch einfach das Handtuch geworfen.

Freddie Mercury, geboren auf Sansibar und aufgewachsen in London, wird von Rami Malek gespielt. Der US-Schauspieler hat nämlich ägyptische Wurzeln, was für die Darstellung Mercurys offensichtlich als ethnisch korrekt empfunden wird. Malek wurde ein Überbiss verpasst, er hat sich selbstverständlich die Bewegungen, die Gesten und natürlich auch den englischen Dialekt Mercurys angeeignet. Es ist die totale Anverwandlung, die hier einmal mehr wie ein Fluch auf dem Musik-Biopic liegt. Wird die Geschichte Freddie Mercurys authentischer, wenn bis zum Katzenhaar auf dem Bademantel angeblich alles perfekt stimmt? Vielleicht. Wird sie wahrer? Nein.

Kreatives Gegacker

Woran es Bohemian Rhapsody mangelt, ist also keineswegs sein überambitionierter Eifer für Ausstattung und Reenactment. Es ist seine prinzipielle Einfallslosigkeit, ein Licht-und-Schatten-Leben ausgerechnet wie jenes von Freddie Mercury zu erzählen.

Vom ersten Zusammentreffen mit Brian May, John Deacon und Roger Taylor, denen Mercury – noch glattrasiert und mit Mähne – zum Einstand auf offener Straße ein Ständchen singt, über den ersten Plattenvertrag bis zu dem Zeitpunkt, an dem Mercury – von Intrigen und Interessen geleitet und beeinflusst – die Band verlässt: Schon lange war kein Biopic dermaßen auf konventionellem Kurs unterwegs wie dieses. Wer genau das will, wird keinen populären Queen-Song verpassen.

War Mercury ein Genie? Bohemian Rhapsody will uns das zwar glauben machen, traut sich aber doch nie so richtig. Als sich die Band aufs Land zurückzieht, um in Ruhe ihren wichtigsten Titel aufzunehmen (den Mike Myers als kreativ kurzsichtiger Produzent natürlich ablehnt), malt der Film jene Möglichkeiten aus, die nur dem Genie als Inspiration dienen – und sei es morgendliches Hühnergegacker. Beinahe wehmütig erinnert man sich da an Szenen mit Paul Dano als Brian Wilson im Höhenflug in Love & Mercy.

Dass Bohemian Rhapsody ausgerechnet die Themen Sexualität und Aids – Mercury starb 1991 an seiner Erkrankung – zur Nebenrolle, man möchte sagen: zur Begleiterscheinung macht, passt allerdings in sein Konzept. Am Menschen Freddie Mercury ist dieser Film nicht interessiert, sondern bloß an dem, was er darstellte. Tiefere Ergründung könnte ja das Wohlgefühl stören. (Michael Pekler, 1.11.2018)