Alastair Reynolds: "Permafrost"

Broschiert, 176 Seiten, Tor Books 2019, Sprache: Englisch

Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und die Zukunft die Vergangenheit. Die Zeit ist keine Einbahnstraße im jüngsten Werk von Starautor Alastair Reynolds – der sonst eher für Space Operas bekannt ist, sich und uns zwischendurch aber mal ganz was anderes gönnen wollte.

Der Hintergrund

Für seinen Kurzroman hat Reynolds das düsterste Szenario entworfen, das man seit Langem zu lesen bekommen hat. Wir schreiben das Jahr 2080, und die letzte Generation der Menschheit leidet Hunger. Nach ihr wird nichts mehr kommen, weil eine zunächst nur angedeutete Katastrophe mit der Bezeichnung Scouring (wörtlich übersetzt Auswaschung) sämtliche Nahrungsressourcen vernichtet hat und die letzten abgepackten Reserven zur Neige gehen. Darum setzt die Organisation World Health, vermutlich die Nachfolgerin der WHO, auf einen verzweifelten Plan, der in der Science Fiction nicht ganz unbekannt ist: jemanden in die Vergangenheit zurückzuschicken, um durch einen kleinen Eingriff die Zukunft zu retten.

Für dieses "Permafrost" betitelte Projekt wird eine Person auserwählt, die so gar nicht ins Schema des Actionhelden passt: Valentina Lidova, eine 72-jährige Mathelehrerin, die am Krückstock geht – allerdings ist sie auch die Tochter jener Wissenschafterin, die einst die theoretischen Grundlagen für Zeitreisen konzipiert hat. Und körperlicher Einsatz ist ohnehin nicht gefragt: Reynolds' Zeitreiseversion basiert auf einer erweiterten Form der Quantenverschränkung. Damit kann einem geeigneten Empfänger in der Vergangenheit eine Nanostruktur ins Gehirn implantiert werden, die sich selbsttätig ausbaut und schließlich bereit ist, das Bewusstsein des Zeitreisenden aufzunehmen. Der ist nun geistig auf zwei Zeitebenen gleichzeitig präsent; körperlich bleibt er am Ausgangspunkt.

Dichtes Geflecht

"Permafrost" beginnt mit dem Satz: After I shot Vikram we put our things in the car und drove to the airstrip. Das kennt man ja von TV-Serien, wenn die Drehbuchautoren entschieden haben, eine Folge mal anders als üblich aufzuziehen, und sie mitten in einem unverständlichen Tumult beginnen lassen. Auf den folgt dann unweigerlich die Einblendung "24 Stunden zuvor ..." und alles wird chronologisch aufgerollt. Ähnlich ist es hier, zusätzlich kompliziert freilich durch den Umstand, dass die Erzählung durchgehend auf zwei Zeitebenen abläuft.

Valentinas Zieljahr ist 2028, ihre Zielperson wie sie eine Russin, Tatiana Dinova. Die sollte eigentlich gar nichts davon mitbekommen, wenn ihr Körper von Valentina übernommen wird. Doch wie so oft sieht die Praxis ganz anders aus als die Theorie. Und so bekommt es unsere Zeitreisende unverhofft mit einer wachen "Mitbewohnerin" im Kopf zu tun. Tatiana erweist sich als sarkastische und nicht so leicht zu erschütternde Dialogpartnerin, und mit der Zeit wird aus den beiden glatt noch so etwas wie ein Team.

Worin Valentinas Aufgabe besteht, sei hier nicht verraten. Auf jeden Fall wirft Reynolds ein ganzes Bündel von Faktoren ins Geschehen, um sie zu erschweren. Einer der ominöseren ist übrigens der Verdacht, dass in die Mission aus einer noch ferneren Zukunft eingegriffen wird. Mit dem Zeitverlauf herumzuspielen, kann eben ungeahnte Folgen nach sich ziehen, wie SF-Fans nur allzu bekannt ist. Und so werden wir später auch noch den Grund erfahren, warum Valentina den zuvor genannten Vikram – einen Kollegen und Freund – erschossen hat. Die Passage wird nachträglich in einem sehr überraschenden neuen Licht erscheinen.

Die etwas andere Art des Zeitreisens

Mal sehen: Eine globale Umweltkatastrophe als Anlass für einen nicht-körperlichen Brückenschlag zwischen Zukunft und Vergangenheit und eine Erzählung auf zwei Zeitebenen – "Permafrost" echot unverkennbar "Zeitschaft" von Gregory Benford, einen Klassiker des Zeitreisegenres aus dem Jahr 1980. Und Alastair Reynolds macht auch keinen Hehl daraus, dass er "Zeitschaft" für eines der besten Werke hält, die dieses je hervorgebracht hat. Doch gibt es einen entscheidenden Unterschied: Bei Benford entsprang aus der Zeitreise ein alternativer Geschichtsverlauf, er verwendete also das Modell vom Zeitverlauf als Baum, der sich mit jeder getroffenen Entscheidung weiter verzweigt. Das wird in "Permafrost" explizit verworfen.

Bei Reynolds ist das Zeitgefüge ein Kristall, eine feste Matrix, die vom Anfang bis zum Ende des Universums reicht und keine alternativen Verbindungen zulässt. Allerdings ... gibt es in diesem Kristall kleine Unreinheiten oder Defekte, und die lassen Spielraum zu. Wurde eine Veränderung vorgenommen, trachtet die Zeit jedoch sofort danach, wieder in einen Ruhezustand zurückzukehren. Ächzend und knirschend – time murmuring to itself like an old house – settlet sich das Zeitgefüge neu, bringt Vergangenheit und Zukunft in einen neuen fixen Verbund – und war dann schon immer so. Was mitunter zur Folge hat, dass sich die Romanfiguren nicht mehr an eine Handlung erinnern können, die sie eben noch durchgeführt haben. War doch das Resultat ihrer Handlung ohnehin schon die ganze Zeit vorhanden, oder etwa nicht?

Es ist immer wieder interessant zu lesen, was Autoren zwischen ihren großen Werken und Reihen veröffentlichen. Oft – wie auch hier – merkt man solchen Seitenpublikationen an, dass sich ihr Schöpfer freigespielt gefühlt und die Abwechslung genossen hat. Reynolds nutzt seine Erzählung nicht zuletzt als Gedankenspiel, ähnlich wie es auch ein Cixin Liu – mit wechselndem Erfolg – gerne tut. Wer hingegen lieber was vom "alten" Reynolds lesen möchte: Im Jänner ist auf Englisch "Shadow Captain", die Fortsetzung zu seinem Weltraumpiratenabenteuer "Rache", erschienen, arrrrrr!

Thomas Carl Sweterlitsch: "Am Ende der Zeit"

Klappenbroschur, 477 Seiten, € 15,50, Heyne 2019 (Original: "The Gone World", 2018)

Und hier eine etwas andere Variante des Zeitreiseplots. Relativ häufig finden wir in der Science Fiction das Motiv, dass Reisen nur in die Vergangenheit möglich sind (die steht ja fest), die Zukunft aber verschlossen bleibt, weil sie nur ein annähernd unendliches Bündel von Möglichkeiten ist. Aus genau diesem Grund dreht Thomas Carl Sweterlitsch in seinem jüngsten Roman "Am Ende der Zeit" den Spieß jedoch um. Die Quantentechnologie hat es ermöglicht, all die potenziellen Zukünfte zu bereisen – dafür kommt man in der anderen Richtung nicht über die Gegenwart, die sogenannte Terra firma, hinaus.

Das Szenario

Diesen Fixpunkt im Kontinuum siedelt der Roman im Jahr 1997 an, und zu diesem Zeitpunkt betreibt das Naval Space Command der USA bereits seit Jahrzehnten ein Geheimprogramm. Mit Quantenkraft werden Expeditionen sowohl in die Tiefenzeit als auch in den Tiefenraum durchgeführt, Letzteres bedeutet eigentlich nichts anderes als überlichtschnelle Raumfahrt. Die dafür notwendigen Raum-/Zeitschiffe wie auch die geheime Mondbasis hat man mit Technologie aufgebaut, die man irgendwann in der Zukunft stibitzt hat. Genau wird das nicht geklärt, aber wo Zeitreisen im Spiel sind, wird das herkömmliche Verhältnis von Ursache und Wirkung ohnehin recht schnell ad absurdum geführt.

Allerdings wird die Technologie auch für bemerkenswert profane Zwecke genutzt, und da der Roman an einer Krimihandlung aufgezogen wird, sind damit in erster Linie polizeiliche Ermittlungen gemeint. Ein Beispiel: Ist eine Person verschwunden und es besteht der dringende Verdacht auf Mord, schickt man einen Zeitreisenden ein paar Jahrzehnte in die Zukunft. Der liest in den Zeitungsarchiven nach, ob irgendwo die Leiche ausgegraben wurde, und kehrt mit der Info zurück. Idealerweise erwischt man an der betreffenden Stelle dann den Täter mit der Schaufel in der Hand. Daraus würde zwar eine andere Zukunft als die besuchte entspringen, aber es sind ja wie gesagt nur Möglichkeiten.

Ein Fall für Shannon

Special Agent Shannon Moss vom Naval Criminal Investigative Service wird an einen grausigen Tatort gerufen: Ein Navy-Seal hat seine Familie massakriert, nur die älteste Tochter bleibt verschwunden. Brisant ist der Umstand, dass der Seal einst auf einem der Raum-/Zeitschiffe gedient hat und mit diesem offiziell als verschollen gilt – anscheinend lebte er aber unerkannt seit Jahren in Shannons alter Heimatstadt. Das rechtfertigt Ermittlungen, die Shannon mehrfach zu Trips in die Jahre 2015 bis 2016 führen werden. Das wird sie auf die Spuren eines Netzwerks bringen, das offenbar Krieg gegen staatliche Einrichtungen führt.

Während ihrer Arbeit wird Shannon überdies von jeder Menge Sorgen geplagt. Die Rückkehr in ihre Heimatstadt ist ein übles Déjà-vu – immerhin ist hier einst ihre Jugendfreundin ermordet worden. Dazu kommt der Umstand, dass sie schon so viel Zeit in der Zukunft verbracht hat, dass sie – nominell 27 – biologisch schon fast so alt wie ihre Mutter ist; und langsam sieht man das auch. Und über allem hängt die Bedrohung durch den Terminus: ein unerklärliches Phänomen, das in allen potenziellen Zukünften die menschliche Zivilisation zerstört hat. Und jeder Zeitreisende berichtet nach seiner Rückkehr, dass dieses Ende von allem schon wieder ein Stück näher an die Gegenwart herangerückt ist.

Fear Factor

Wie dieses Ende der Zeit aussieht, führt uns gleich das Eröffnungskapitel, angesiedelt im Jahr 2199, drastisch vor Augen. So ähnlich könnte es aussehen, wenn jemand Hieronymus Bosch gebeten hätte, ein Bild vom nuklearen Winter zu malen. Der Schrecken entspringt aber weniger aus einer inhärenten Bösartigkeit des Phänomens als vielmehr aus dessen absoluter Fremdartigkeit – wer in Kontakt damit kommt, verfällt früher oder später blutigem Wahnsinn. Parallelen zum Film "Event Horizon" sind nicht von der Hand zu weisen, hier wie dort dort haben wir es mit einem beträchtlichen Gore- und Ekelfaktor zu tun (Einige Leichen zerfielen wie Aspik in ihren Händen ...).

Das makabre Theater, das uns Sweterlitsch in diesem Eröffnungskapitel präsentiert, ist aber noch nicht einmal das eigentlich Faszinierende. Noch verblüffender ist der Umstand, dass hier zwei Shannons auftreten – und die vom Anfang des Kapitels ist nicht diejenige, die an dessen Ende in die Gegenwart evakuiert wird. Mit wechselnden respektive gespiegelten Personen werden wir es später noch öfter zu tun bekommen. Identitäten sind aufgrund der verschiedenen Zeitverläufe im Fluss, und mitunter kann eine vertraute Person auch über die Freund-Feind-Grenze wechseln. Man stelle sich beim Lesen also auf die eine oder andere Verwirrung ein! Sie hatte das Gefühl, eine Realität würde in die andere einsickern, denkt sich Shannon einmal, und da steht sie erst ganz am Anfang des komplexen Puzzles, das Sweterlitsch hier entworfen hat.

Großteils positive Bilanz

Im Großen und Ganzen hatte der Autor seine Konstruktion im Griff – einschließlich des Schlusses, der offenbar die Geister scheidet (mir gefällt er). Völlig frei von Logikschwächen ist sein Roman dennoch nicht. So wechselt die Erzählung beim Sprung von 1997 auf die Zeitebene 2015/16 von der ersten in die dritte Person, ohne dass dafür eine inhaltliche Begründung erkennbar wäre. Es erhöht bloß das Gefühl der Desorientierung, ist also eine Nebelkerze.

Und dann ist da noch der Umstand, dass jede besuchte Zukunft mit der Heimkehr des Zeitreisenden erlischt, als würde sie von Stephen Kings Langoliers gefressen. Das wird mehrfach eine wichtige Rolle als Plot-Vehikel spielen, aber logisch ist es nicht. Gut, der Beobachter (und in dem Fall Besucher) spielt eine zentrale Rolle in der Quantentheorie. Aber müsste er die beobachtete/besuchte Zukunft nicht eher "fixieren" als löschen? Warum ist just diese Zukunft anschließend aus dem Baum der Möglichkeiten gelöscht, während die nichtbeobachteten/nichtbesuchten ansteuerbar bleiben – müsste es nicht eher umgekehrt sein?

"Am Ende der Zeit" ist um einiges avancierter als Sweterlitschs Debütroman "Tomorrow & Tomorrow", diesem aber ähnlicher, als man bei Beginn der Lektüre vermutet hätte: nicht nur, weil in beiden Fällen mit der Realität gespielt wird (damals war es Virtual Reality, hier sind es alternative Zeitverläufe), sondern auch was die Ausführung betrifft. Sweterlitschs neuer Roman glänzt einmal mehr mit verblüffenden Effekten und Ideen, auch hier bleibt aber wieder das eine oder andere unausgegoren. Unterm Strich aber dennoch eine Leseempfehlung.

Diana Wynne Jones: "Fauler Zauber"

Klappenbroschur, 480 Seiten, € 13,40, Knaur 2019 (Original: "The Dark Lord of Derkholm", 1998)

Ein paar Jahre nach der legendären "Piefke-Saga" kam Diana Wynne Jones' Greifen-Saga: auch dies eine gallige Bestandsaufnahme der Konsequenzen, die es hat, wenn eine Region vom Tourismus befallen wird. Und umso komischer wirkend, wenn besagte Region ein klassisches High-Fantasy-Land mit Zauberern, Zwergen, Drachen und Elfen ist.

Genau genommen ist "Fauler Zauber" aber nicht nur eine Satire auf den Fremdenverkehr und dessen Folgeerscheinungen, sondern auch eine liebevolle Abrechnung mit Fantasy-Klischees. Kurz vor diesem Roman hatte Diana Wynne Jones (1934 – 2011) ja schon in ihrem "Tough Guide to Fantasyland" das Genre auf mangelhaft Durchdachtes und gedankenlos Wiedergekäutes abgeklopft. (Apropos Wiederkäuer: Sehr schön etwa ihre Frage, warum man nie etwas von riesigen Kuhherden liest, obwohl alle Figuren in Leder herumlaufen.) Eine gute Sache also, dass Knaur diese kleine Perle 18 Jahre nach der Erstübersetzung noch einmal veröffentlicht.

Ungebetene Besucher

Seit 40 Jahren wird die namenlose Fantasywelt des Romans von "Mr. Chesneys Pilgerfahrten" heimgesucht. Chesney, ein skrupelloser Unternehmer aus (vermutlich) unserer Welt hält die Bewohner seiner einträglichen Destination mit dämonischer Beihilfe, vor allem aber mit Erpressung eisern im Griff. Alles tanzt nach seiner Pfeife – was neben einem Wust an harmloseren Anforderungen nicht zuletzt heißt, dass für Chesneys Touristengruppen auch Belagerungen und Schlachten mit echten Todesfällen inszeniert werden müssen. Und all das will gut organisiert sein:

"Sie werden bemerken, dass bei einigen Gruppen die Tempelepisode am Anfang der Tour liegt, bei einigen in der Mitte, bei anderen gegen Ende, das Gleiche gilt für das Orientalische Intermezzo. Anschließend teilen wir die Gruppen für das Sklavenabenteuer. Die eine Hälfte geht nach Norden, wo sie Piraten in die Hände fallen, die andere südwärts nach Costamara, wo man sie ergreift und als Gladiatoren verkauft. Infolge dieser Aufteilung wurden für die laufende Saison zehn Städte zur Brandschatzung ausgewählt."

Es regt sich Widerstand

Aber inzwischen haben die Bewohner der Fantasywelt die Nase gestrichen voll. Von der Degradierung zu Komparsen, von den Verwüstungen und Ernteausfällen und natürlich vom Blutzoll. Der Roman beginnt daher mit einer Sitzung eines Krisenkomitees. Und Erzkanzlerin Querida – eine Hexe, die sich anfangs als potenzielle Gemahlin des Patriziers von Ankh-Morpork präsentiert – hat eine Idee. Jedes Jahr muss sich ja jemand dafür hergeben, die Rolle des Dunklen Fürsten, also des Fantasy-Oberklischees, einzunehmen und sich am Ende jeder Pauschalqueste von heldenhaften Touristen töten zu lassen (während der Hochsaison dreimal pro Tag). Das birgt doch das Potenzial, die verhassten "Pilgerfahrten" zu sabotieren.

Die Wahl fällt also auf den Magier Derk von Derkholm, der unter Kollegen als unkonventionell gilt. Soll heißen: Niemand kann einschätzen, ob Derk mächtig oder unfähig ist; man tippt aber allgemein auf Letzteres. In Wahrheit ist Derk ein überaus liebenswerter Mensch, der auf dem Land ein beschauliches Leben mit seiner ganz besonderen Patchworkfamilie führt: Ein paar seiner Kinder sind menschlich – die anderen Greife, die er aus seinem Erbgut und dem seiner Frau gezaubert hat. Tierische Chimären sind überhaupt sein Spezialgebiet: Wir werden fliegenden Schweinen ebenso begegnen wie fleischfressenden Schafen. Und alle werden sie in der großen Inszenierung eine Rolle spielen, die Derk als Dunkler Fürst zu managen hat.

Daraus entspringt eine Komödie der Irrungen und Wirrungen, in der Derks Kinder – etwa seine Söhne Blade (Mensch) und Kit (Greif) oder die Tochter Shona (Mensch) ebenso wichtige Rollen spielen wie Derk selbst. Jones arbeitet mit einem großen Ensemble und macht einen Punkt daraus, dass jeder – selbst Nebenfiguren – nach seinen persönlichen Prioritäten agiert. Die können Derks Bemühungen, alles zusammenzuhalten, mal zuwiderlaufen, mal förderlich sein. Einen gemeinsamen Nenner für all die divergierenden Agenden zu finden, ist Politik in Reinkultur.

Leiser Humor

"Fauler Zauber" ist den Werken Terry Pratchetts geistig nah verwandt. Auch hier werden Phänomene unserer Welt durch einen Fantasy-Filter verzerrt – in diesem Fall die Ausbeutung einer Region für den Massentourismus, verkörpert durch den eigentlichen "Dunklen Fürsten" des Romans, Mr. Chesney und seine kolonialistische Attitüde. Und es ist kein Zufall, dass wir erst weit hinten im Roman zum ersten Mal den Touristen begegnen. Wir lesen hier gewissermaßen von der Arbeit hinter den Kulissen, ohne die das Stück – die klassische Fantasy-Queste – nicht auf die Bühne gebracht werden könnte. Was sonst im Vordergrund steht, rückt diesmal nach hinten.

Jones fokussiert also lange Zeit ganz auf die Bewohner der Welt und die logistischen Mühen, die sie auf sich nehmen müssen, um den Wünschen Chesneys zu entsprechen. Das geht buchstäblich bis zur Selbstverleugnung: Da müssen nicht nur Kostüme angelegt und Namen geändert werden – es werden auch prosperierende Siedlungen eilig in Schutt und Asche gelegt, weil die Besucher authentisches dörfliches Elend erwarten. Und Derk steht vor der Aufgabe, sein idyllisches Derkholm in einen "Ort des Schreckens" umzustylen.

Humor mit Understatement

Im Grunde haben wir es mit einem reichlich schwarzen Szenario zu tun, freilich ins Absurde gesteigert (sehr schön etwa die Gänse, die als "Nachtmahre" Angriffe auf die Touristen fliegen müssen) und damit humoristische Wirkung erzielend. Das ist ebenso pratchettesk wie die Fantasy-Klischees, die dabei so ganz nebenher durch den Kakao gezogen werden – siehe etwa das Stakkato von überraschenden Enthüllungen und Deus-ex-Machina-Lösungen am Schluss.

Jones' Humor ist allerdings nicht der gleiche wie der von Pratchett; man könnte sagen: weniger offensichtlich und deshalb vermutlich auch von vielen als weniger lustig wahrgenommen. Dürfte Geschmackssache sein. Jones geht mit viel Understatement vor – sehr oft beschreibt sie eine eigentlich hochkomische Situation nicht direkt, sondern lässt sie nur über eine kurze nachträgliche Anmerkung einfließen. Die Absurdität dürfen wir uns dann selbst in allen Details ausmalen, was zumindest für mich sehr gut funktioniert hat. Ich bleibe dabei: eine Perle.

Linda Nagata: "Edges. Inverted Frontier 1"

Broschiert, 404 Seiten, Mythic Island Press 2019, Sprache: Englisch

Hier kommt das richtige Buch für alle, die Space Operas im Stil von James Corey, Vernor Vinge oder Alastair Reynolds als das Nonplusultra der Science Fiction ansehen. Ganz besonders sogar Alastair Reynolds, denn dessen erfolgreicher "Revelation Space"-Zyklus wurde maßgeblich von Linda Nagatas "Nanotech Succession"-Reihe beeinflusst. Diese ist in vier Bänden in den Jahren 1995 bis 1998 erschienen und bildet in ihrer Gesamtheit eine waschechte Future History, die von quasi morgen bis in eine ferne transhumane Ära reicht. Nach einer Reihe von Romanen aus der nahen Zukunft (die "Red"-Trilogie und "The Last Good Man") ist Nagata nun nach 20 Jahren in dieses fantastische Universum zurückgekehrt und dabei so gut in Form wie eh und je.

An der Grenze und im Kern

Bis zur Romangegenwart sah der große Rahmen so aus: Über Jahrtausende hinweg hat sich die Menschheit Schritt für Schritt in der Galaxis ausgebreitet. Eine natürliche Grenze wurde erreicht, als man im Gebiet der Chenzeme ankam. Diesen Namen haben die Menschen den Roboterschiffen einer vermutlich längst untergegangenen Zivilisation gegeben, die seit 30 Millionen Jahren durch den interstellaren Raum patrouillieren und jede Zivilisation, auf die sie treffen, auslöschen. (Wer sich jetzt an Reynolds' Unterdrücker erinnert fühlt: Nagata war vor ihm da.)

Zugleich zeigt der Blick durchs Teleskop, dass sich auf den älteren Siedlungswelten bis zurück zur Urheimat Erde unbegreifliche Dinge getan haben müssen. Sukzessive wurden die Sterne dort von Mega-Strukturen umhüllt – bis diese später wieder verschwanden; ob zerstört oder planmäßig demontiert, kann niemand sagen. Denn ein technologisches Wunder wurde leider nie bewältigt: Die Lichtgeschwindigkeit kann nicht überschritten werden. Und niemand kann angesichts der Chenzeme-Bedrohung das Wagnis einer Jahrhunderte oder Jahrtausende währenden Raumreise eingehen. Was sich im Kernsektor der Menschheit – den sogenannten Hallowed Vasties – getan hat und ob dort nun Götter leben oder gar nichts mehr, bleibt also ein Rätsel. "Edges" und die darauf folgenden Bände der neuen "Inverted Frontier"-Reihe werden dieses 20 Jahre alte Geheimnis nun endlich lüften.

"Edges" beginnt im Sternsystem Deception Well, in dem sich eine Kolonie von Menschen seit Jahrhunderten erfolgreich vor den Chenzeme verbirgt. Nach 700 friedlichen Jahren taucht nun plötzlich eines von deren Roboterschiffen am Rand des Systems auf. Doch zur Erleichterung aller ist es kein Angriff – das Schiff wurde vom Abenteurer Urban gekapert. Der sammelt nun seine alte Weggefährtin Clemantine und ein paar Dutzend Freiwillige für eine längst überfällige Langzeitexpedition auf: Es gilt herauszufinden, was in den Hallowed Vasties geschehen ist. Eine wahrlich atemberaubende Queste nimmt ihren Anfang.

Transhumane Existenzen

Eingangs ist schon das Wort "transhuman" gefallen, und ungefähr ein Viertel des Romans wird man brauchen, sich daran zu gewöhnen, was das bei Nagata konkret bedeutet. Schon in ihrer Standardversion sind alle Menschen mit einer neuronalen Schnittstelle zwecks Vernetzung und einer Unzahl von Makers genannten Nanomaschinchen, die ihren ganzen Körper durchfluten, ausgestattet. Doch ist Körperlichkeit nur eine Möglichkeit von mehreren. Es kann auch jeder eine Kopie seines Bewusstseins (einen Ghost) erstellen, die dann entweder als der Wirklichkeit nachempfundenes Abbild in einer virtuellen Welt agiert – oder wie im frühen Cyberpunk als körperlose Entität durch die Netzwerke strömt. Das Wort "Avatar" steht in dieser Zukunftswelt ironischerweise für den feststofflichen Körper – bzw. einen Körper, da man sich auch von dem nach Belieben neue Kopien ausdrucken lassen kann.

Nagata entspinnt daraus ein Szenario, das die Sinne nicht weniger verwirrt als Ann Leckies "Die Maschinen". Denn natürlich lässt sich nicht nur eine digitale Kopie erstellen (und im Bedarfsfall editieren), sondern unbegrenzt viele. Wir werden es also mit Protagonisten zu tun bekommen, die an verschiedenen Orten zugleich sein können. Werden diese Ableger wieder miteinander verschmolzen, verfügt die betreffende Person anschließend über Erinnerungen an sämtliche Erlebnisse. Nichtsdestotrotz ist jede Version die Person, was einige Expeditionsteilnehmer vor gehörige Schwierigkeiten stellt.

Die pragmatische Clemantine schafft den Spagat, eine Version von ihr auf die Reise zu schicken und eine andere zur Sicherheit daheim in Deception Well zu lassen. Die junge Wissenschafterin Pasha hingegen kann das nicht. Denn jede Kopie von Pasha ist Pasha in ihrer Gesamtheit – und auch mit dem Wissen, dass eine Version von ihr aufbricht, könnte doch die andere, die zurückbleiben soll, den Gedanken nicht ertragen, die Wunder der Hallowed Vasties zu verpassen. Also: Should I stay or should I go? Trotz ihrer technologischen Möglichkeiten stehen die transhumanen Menschen vor den gleichen Dilemmata wie eh und je – man kann sich bei Nagata darauf verlassen, dass sie auf die psychologische Seite nie vergisst.

Jede Menge Spannungsfaktoren

Aus dem Zusammenspiel der Charaktere, insbesondere Urban und Clemantine, bezieht der Roman ebenso viel Spannung wie aus dem Rätsel der Hallowed Vasties und der Bedrohung durch die Chenzeme. Es wird zu Kampfhandlungen kommen – und die sind umso unheimlicher, weil sie in Nagatas Zukunftswelt nicht mit Raketen und Lasern ausgetragen werden, sondern mit Schwärmen von Mikro- und Nanosonden, die den Gegner infizieren. Auf die gleiche Weise hat Urban einst das Chenzeme-Schiff, das er nun stolz "Dragon" nennt, unter Kontrolle gebracht ... so einigermaßen jedenfalls. Denn nach wie vor ist es ein Dauerkampf, die Immunabwehr des Schiffs in Schach zu halten, das seine menschliche Besatzung als fremde Parasiten wahrnimmt. "I feel like I've got my foot forever on the throat of an old murderer who would overthrow me and slash my throat if I ever once allow an opening", stöhnt Urban. Es ist eine wesentlich brisantere Art, unbekannte Regionen zu erkunden, als mit dem Raumschiff Enterprise.

Und dann ist da noch zu guter Letzt der große Unbekannte, mit dem uns die Autorin in einer Reihe von in zweiter Person erzählten Zwischenspielen konfrontiert. Wir wissen für lange Zeit nicht, wer, wo und wann das ist – nur dass hier eine mächtige Entität dabei ist, ins Leben zurückzukehren. Und auf Rache sinnt.

Zur Kontinuität

Sowohl das Sternsystem Deception Well als auch die Hauptfiguren Urban und Clemantine haben in früheren "Nanotech Succession"-Romanen bereits zentrale Rollen gespielt. Da diese nie ins Deutsche übersetzt wurden, ist nicht anzunehmen, dass allzu viele SF-Fans hierzulande sie kennen. Aber auch für die englischsprachige Welt liegen "Deception Well" (1997) und "Vast" (1998) lange zurück. Darum ist es eine etwas unglückliche Entscheidung Nagatas, vieles von der Dynamik zwischen Urban und Clemantine auf die damaligen Geschehnisse zurückzuführen, ohne diese für neue Leser noch einmal kurz zu rekapitulieren. Sie lässt uns absichtlich im Dunkeln, was etwas frustrierend ist – das einzige Manko an "Edges". Positiv formuliert könnte man auch sagen: "Edges" macht großen Appetit darauf, zumindest "Vast" (noch einmal) nachzulesen.

Dass der neue Roman mit einem Cliffhanger endet, sollte hingegen nicht für böses Blut sorgen. Er ist ja als Auftakt eines mehrteiligen Werks deklariert. Und auch wenn ich bei weitem nicht jede Reihe nach dem ersten Band weiterverfolge – hier muss ich ganz im Sinne von "Es war einmal der Mensch" unnnnnbedingt gucken, wie's weitergeht.

Cory Doctorow: "Wie man einen Toaster überlistet"

Gebundene Ausgabe, 175 Seiten, € 12,40, Heyne 2019 (Original: "Unauthorized Bread", 2018)

Wie besessen hatte sie Anleitungen für Jailbreaks angesehen, war einer Fährte zu immer gefährlicheren Videos gefolgt und hatte schließlich eines entdeckt, das ihr den Weg zum Download der Darknettools wies, mit denen sie die richtigen Websites erreichen konnte, wo man neue Firmware bekommen, Tipps und Beschwerden austauschen und sich mit Tausenden gesetzlosen Anarchisten vergnügen konnte, die wie sie selbst alles toasteten, worauf sie gerade Lust hatten.

Es ist also eine ganz neue Definition von "Anarchist", mit der uns Cory Doctorow in seinem jüngsten Werk gleichermaßen zum Lachen und Schaudern bringt. Anlassfall ist der der jungen Immigrantin Salima im Boston der nahen Zukunft. Die steht eines Tages ohne Frühstück da, weil der Toaster nur Brot von einem Partnerunternehmen des Herstellers akzeptiert. Als dieses wegen fahrlässiger Finanzgebarung pleite geht, bleibt der Nachschub aus und der Toaster stellt die Arbeit ein. Auf die Kunden – pardon: Berechtigten, die Benutzung des Geräts ist ja ein Privileg – wird geschissen. Aber das lässt Salima nicht auf sich sitzen.

Großartiger Beginn

Das erste Kapitel der satirischen Novelle "Wie man einen Toaster überlistet" ist eine wahre Tour de Force durch den Kapitalismus moderner Prägung: Profitgier und fehlendes Verantwortungsgefühl. "Smarte" Technologien im Haushalt und Automatisierung. Update- und Feature-Schwemmen fern jeder Notwendigkeit. Internetzensur und Datenkraken. Sprachliche Schönfärbereien der New Economy. Zweifelhafte Patentregelungen und brutales Durchsetzen von Copyrights. – Kurz, es geht um all das, was Autor und Aktivist Cory Doctorow in Büchern wie Blogs seit vielen Jahren thematisiert, verdichtet im humorvollen Symbol eines Toasters. Die Komik, die sich daraus ergibt, kann und soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, wie nah das vermeintlich absurde Szenario der Novelle an unserer gegenwärtigen Wirklichkeit ist.

Doch bekanntlich ist auch die nächste Revolution immer nur drei Mahlzeiten entfernt. Salima hackt erst den Toaster, dann den Geschirrspüler (der nimmt natürlich auch nicht jeden Billigteller vom Flohmarkt!). Und sie gibt ihr Wissen an ihre Nachbarn – allesamt Einwanderer mit wenig Geld – weiter. Es ist der Beginn einer fröhlichen kleinen Revolte, doch irgendwann schlägt das Imperium zurück.

Salima und uns wird das Lachen vergehen, wenn die Gegenseite Maßnahmen zu ergreifen beginnt. Als kleinen Vorgeschmack haben wir da schon von einigen ausgesuchten Bosheiten zu lesen bekommen, mit denen sich die Protagonisten herumgfretten dürfen. So musste der Eigentümer von Salimas Wohnblock zwar im Austausch für Fördergelder ein paar Sozialwohnungen in seinem Gebäude einrichten. Doch tut er alles, um den Billigmietern das Leben schwer zu machen. Sie bekommen beispielsweise nur dann Zutritt zu den Aufzügen, wenn diese nicht gerade von einem "Vollzahler" benutzt werden. Was ungefähr nie der Fall ist und Salima & Co regelmäßig dazu zwingt, zu Fuß in den 34. Stock hochzulatschen. Noch einfacher kann man die Zwei-Klassen-Gesellschaft nicht illustrieren.

Bedingt belletristisch

Die zweite Hälfte des Buchs kann die Verve des Anfangs leider nicht vollständig weitertragen. Der trotzig-hoffnungsvolle Ton schlägt in einen deutlich ernsteren um, zudem häufen sich Stellen, in denen die didaktische Absicht das Literarische überwiegt. Das eine oder andere Gespräch wirkt dann etwas schwerfällig, weil es offensichtlich nur dazu dient, die Leser im Umweg über die Protagonisten mit einem zentralen Begriff vertraut zu machen (etwa dem Digital Millennium Copyright Act von 1998). Es fallen Sätze mit Parolen-Charakter wie: Sie wollte die Computer in ihrer Umgebung kontrollieren, statt von ihnen kontrolliert zu werden.

Das ist natürlich keine Überraschung. Doctorow schreibt über das, was ihn bewegt (und was uns alle in Bewegung setzen sollte). Mal tut er es in Form eines Blogeintrags oder Fachartikels – mal tarnt er es als Geschichte. Großteils ist es auch eine gute Tarnung, nur manchmal schimmert das wahre Wesen eben durch. Was, um es noch einmal ausdrücklich zu betonen, keinesfalls eine inhaltliche Kritik ist, sondern nur eine formbezogene. "Wie man einen Toaster überlistet" liest man am besten wie alles aus Doctorows Schaffen: als Denkanstoß. Und wer gerne noch etwas mehr davon hätte: Auf Englisch ist gerade erst der Band "Radicalized" erschienen, der diese Erzählung und drei weitere thematisch ähnliche Novellen enthält.

Robert Jackson Bennett: "Vigilance"

Broschiert, 192 Seiten, Tor Books 2019, Sprache: Englisch

Mit einer wahren Orgie von Gewalt und Zynismus hat sich US-Autor Robert Jackson Bennett ("Die Stadt der Tausend Treppen") seine offensichtliche Wut über den Waffenwahn in seinem Heimatland von der Seele geschrieben – und führt den Irrsinn in der Novelle "Vigilance" zu dessen logischem Ende.

Die Erzählung ist in einer düsteren nahen Zukunft angesiedelt, in der die jüngeren Generationen massenweise aus den USA emigriert sind. Zurückgeblieben sind die konservativen Älteren, voller Ressentiments und künstlich geschürter Angst. Bennett greift eine Argumentationslinie auf, wie sie etwa Michael Moore in "Bowling for Columbine" prominent vertreten hat: Nämlich dass die heutigen USA primär eine Gesellschaft der Angst seien, in der die Massenmedien ein Bedrohungsszenario nach dem anderen heraufbeschwören. Und das setzt sich in Bennetts Zukunftswelt nahtlos fort. Die Infrastruktur des Landes ist zwar weitgehend zum Erliegen gekommen, aber gesendet wird weiterhin: America stopped doing nearly everything. Except television.

Reality-TV neu

Für die allgemeine Angst gibt es aber eine ausgeklügelt entworfene Katharsis in Form von "Vigilance", einem vom Medienunternehmen ONT ("Our Nation's Truth") produzierten TV-Format. Damit setzt Bennett die alte SF-Tradition vom Mörderspiel fort, die von Robert Sheckleys "The Prize of Peril" aus dem Jahr 1958 (verfilmt als "Das Millionenspiel") bis zur "The Purge"-Filmreihe unserer Tage reicht. Im Fall von "Vigilance" handelt es sich um nichts weniger als um inszenierte Amokläufe – mit echten Toten, versteht sich.

Der Ablauf sieht so aus: Lokale Einrichtungen wie Bahnhöfe oder Einkaufszentren, die mit ONT einen Vertrag abgeschlossen haben, können jederzeit zum Schauplatz eines Amoklaufs werden. Dann sperrt der Sender das Gelände samt der zufällig darin anwesenden Besucher ab und setzt seine sorgfältig gecasteten Amokläufer aus. And what happened next ... Well. That was some great fucking television. Eventuellen Überlebenden winken Millionenpreise – das kann ein Täter ebenso gut sein wie ein Polizist oder ein bewaffneter Zivilist, der den Amokläufer zur Strecke bringt. Alle sitzen respektive schießen im selben Boot, schließlich sollte ohnehin jeder eine Waffe tragen, stets "vigilant" sein.

Für schwache Mägen ist es nichts mehr, wenn's losgeht, hier werden Kinder ebenso erschossen wie hilflose Alte. Noch schlimmer sind aber die atemberaubend zynischen Kommentare aus dem ONT-Studio, die das Gemetzel im Ton einer Sportmoderation begleiten; verächtliche Bemerkungen über Menschen, die (vergeblich) zu flüchten versuchen oder sich mit ihren Schießeisen ungeschickt anstellen, inklusive. "Unless you're prepared, what you're seeing could happen to you", bläut einer der Kommentatoren den Zuschauern daheim die zentrale Botschaft ein. Und die sonnen sich in sicherer Entfernung in der Gewissheit, dass sie in der Situation ganz bestimmt zu Helden würden.

Pointen und Einschusslöcher

"Vigilance" ist eine bitterböse Satire, auch wenn einem das Humor suggerierende Wort angesichts des Blutbads nur schwer über die Tastatur gehen will. Doch Komik ist tatsächlich vorhanden. Da tobt etwa ein längst nicht mehr zurechnungsfähiger TV-Moderator im Studio herum, schlimmer und schriller als jeder Hetzer von Fox News. (Immerhin ist er wenigstens überhaupt noch ein Mensch – der Rest der "Reporter" und "Experten" auf ONT sind von KIs entworfene Konstrukte). Oder es bahnt sich in einer Bar aufgrund der kollektiven Unfähigkeit sämtlicher Anwesender ein grotesker Shootout wie in einem Film von Quentin Tarantino an. Und während das Massaker anhält, spult ONT fröhlich die auf sein Zielpublikum zugeschnittenen Werbespots ab, für panzerbrechende Munition und weiche Toilettensitze, für Sicherheitskameras und Katheter ...

Viel deutlicher kann sich ein Autor zu einem gesellschaftspolitischen Streitthema nicht positionieren. Mitunter geht Bennett zwar mit dem Holzhammer vor – aber das ist in einer Satire ein zulässiges Mittel. Nach der Lektüre braucht man jedenfalls erst mal eine Atempause. Und ich frage mich, ob außer mir noch jemand am Schluss von "Vigilance" an John Brunners "Schafe blicken auf" denken musste.

Thore D. Hansen: "Die Reinsten"

Gebundene Ausgabe, 424 Seiten, € 22,70, Golkonda 2019

Hinter die Kulissen einer auf den ersten Blick idealen Welt führt uns der Deutsche Thore D. Hansen, bisher als Autor mehrerer Gegenwartsthriller und des Buchs "Ein deutsches Leben" über Joseph Goebbels' Sekretärin Brunhilde Pomsel bekannt. Sein aktueller Roman "Die Reinsten" bleibt zwar aktuellen Diskursen verbunden, ist formal aber knapp zwei Jahrhunderte in der Zukunft angesiedelt.

Total(itär)e Utopie

Ende des 22. Jahrhunderts umfasst die Weltbevölkerung nur noch etwa zehn Millionen Menschen. Den Rest haben die Folgen des Klimawandels, Pandemien und anscheinend auch Atomschläge dahingerafft – die historischen Aufzeichnungen wirken etwas unvollständig. Bis auf kleine Gruppen freiwilliger oder unfreiwilliger Kolonisten, die sich in der Ödnis durchschlagen müssen, leben die Menschen in einem globusumspannenden utopischen System namens Paradise. Dabei handelt es sich um einen Archipel von Metropolen, der auf den ersten Blick Jean-Christophe Rufins "Globalia" ähnelt. Während Globalia aber ein Hort sinnbefreiter Freiheit(en) war, ist in Paradise alles zielbewusst und zweckorientiert. Dafür sorgt Askit, die Künstliche Intelligenz, die seit mittlerweile 150 Jahren die Geschicke der Menschheit lenkt.

Die von Askit, dem liebevollen Leviathan, etablierte Herrschaft der Vernunft kommt dem Ideal klassischer Utopien sehr nahe. Nachhaltige Energieversorgung, zentral gesteuerte und rein bedürfnisorientierte Produktion, der Verzicht auf individuellen Besitz und elegante Lösungen für Wohnbau und Verkehr: Jede neue Metropole war so ausgerichtet, dass der Hyperloop genau in der Mitte unter der Kuppel sein Ziel erreichte. Bis auf den inneren Ring wurden die Freiflächen für künstliche Flüsse oder für Bäume und Pflanzen genutzt, die der Hitze standhalten konnten und der Stadt so ein eigenes Mikroklima verschafften. Hugo Gernsback hätte an den technokratischen Aspekten von Paradise seine Freude gehabt; höchstens die Präsenz von Fahrrädern hätte ihn verblüfft.

Utopien, wie sie Autoren des 19. und frühen 20. Jahrhunderts entwarfen, haben aus heutiger Sicht aber stets etwas Totalitäres. Dieses Grundmisstrauen gegenüber der scheinbaren Perfektion facht Hansen spätestens an, wenn er die gesellschaftliche Elite von Paradise beschreibt, die Reinsten. Die tragen Hirnimplantate im Kopf, welche sie mit Askit verbinden und einer fortwährenden Kontrolle ihrer Triebe und Emotionen unterziehen. Die Reinsten befinden sich in einem stets vollständig ihrer selbst bewussten Zustand – schwer, dabei nicht an Scientology zu denken. "Hingabe – Demut – Reinheit – Höchstes Potenzial" lautet die Parole von Paradise. Gesamtgesellschaftliches Ziel ist die Rettung des Planeten, und keinerlei destruktive Charakterzüge dürfen diesem im Wege stehen.

Die Ereignisse kommen ins Rollen

Trotz seiner bisherigen Stabilität beginnt es zur Romangegenwart aber im Gebälk von Paradise zu knirschen. Hauptfigur Eve Legrand aus dem ehemaligen Montana bekommt dies auf mehrfache Weise zu spüren. Sie ist eine Reinste, und möglicherweise sogar die höchste Ausformung, die je ein Mensch in dieser Hinsicht erreicht hat. Sie steht kurz vor einer Prüfung, durch die sie in den leitenden Zirkel von Paradise aufgenommen würde, der im geheimnisumwobenen Neuseeland residiert. Doch dann folgt Schlag auf Schlag. Eves Implantat hat wiederholt Aussetzer, zudem verhält sich ein alter Bekannter überaus seltsam. Der war lange Zeit in Neuseeland, ist nun aber zurück und munkelt, dass das größte Projekt der Epoche – die Wiederherstellung des Weltklimas – zum Scheitern verurteilt sein dürfte.

Als bei der Prüfung auch noch just die begabtesten Reinsten durchrasseln und verbannt werden, fordert Eve von Askit öffentlich eine Erklärung ... und fällt in Ungnade. So kurz und schmerzlos, wie man eine Spinne mit dem Besen aus der Haustür kehrt, wird Eve in die Wildnis hinausgetrieben und muss sich mit den dort lebenden Kolonisten arrangieren. Bei all dem, was noch folgt, wird sie aber stets von der Frage getrieben, ob ihre Verbannung nicht einem geheimen Plan Askits folgen könnte. Zeitgleich fragt sich die Elite von Neuseeland immer banger, ob Askit sich in eine unvorhergesehene Richtung weiterentwickelt hat und eine ganz neue Agenda verfolgt.

Der Schein trügt nicht immer

Witzig, wie man von Äußerlichkeiten unbewusst beeinflusst wird. Der kühle Titel und das kühle Cover des Buchs ließen mich unwillkürlich etwas Ähnliches wie Bernard Becketts "Das neue Buch Genesis" erwarten, in dem es ebenfalls um einen optimierten Staat geht. Und trotz eines Thriller-haften Prologs Marke Hier-geht-etwas-Seltsames-vor-sich hat "Die Reinsten" letztlich tatsächlich eine vergleichbare Richtung eingeschlagen. Es ist vielleicht nicht so abstrakt gehalten wie "Das neue Buch Genesis", aber genauso diskursiv angelegt. Das reicht von stellenweiser Fachartikelprosa bis zu den Dialogen zwischen den Hauptfiguren, die fast nie im Moment verankert, sondern stets auf Sachthemen und das große Ganze ausgerichtet sind. Kurz: Es wird sehr viel diskutiert und doziert, eine normale Unterhaltung führt hingegen niemand.

Man könnte "Die Reinsten" auch mit Blick auf Hansens Herkunft als Journalistenbuch bezeichnen, mitunter hat mich das Ganze an die Werke von Dirk C. Fleck erinnert. Hansen konfrontiert seine Leser mit Fragen – sei es zur unklaren Grenze zwischen Utopie und Dystopie, sei es zur "Menschlichkeit" Künstlicher Intelligenzen, sei es zu zeitlosen Themen wie Selbstverantwortung und Macht-braucht-Kontrolle. "Die Reinsten" ist aufgrund der darin enthaltenen Ideen und Bezüge fraglos interessant zu lesen. Es gibt da allerdings diese magische Grenze zwischen "etwas schreiben" und "über etwas schreiben". Und Hansen bleibt nicht immer auf der Seite der Grenze, auf der die Romane daheim sind.

Marina Lostetter: "Die Reise"

Broschiert, 558 Seiten, € 12,40, Heyne 2019 (Original: "Noumenon", 2017)

"There and back again" hätte ein anderer Autor vielleicht als Titel für "Die Reise" Marina Lostetters gewählt, die eine kleine Flotte von Generationenschiffen zu einem Big Dumb Object und wieder zur Erde zurück führt. Allerdings wäre es bei einem anderen Autor vielleicht auch tatsächlich ein Roman geworden. So ist Lostetters Buch zwar am Cover deklariert, doch lässt es sich besser als Kurzgeschichtensammlung lesen. Nicht nur wegen einiger Inkonsistenzen, sondern weil man sich mit einer solchen Herangehensweise besser das Interessante herauspicken und das weniger Geglückte (hier: der große Rahmen, der alles zusammenhalten sollte) ignorieren kann.

Mit Optimismus geht die Reise los

Es beginnt durchwegs positiv: Ende des 21. Jahrhunderts hat es die Erde wider Erwarten geschafft, alle größeren Probleme in den Griff zu bekommen. Es stehen sogar genügend Ressourcen bereit, zwölf interstellare Konvois zu verheißungsvollen astronomischen Objekten zu schicken. Eines davon hat der junge Astrophysiker Reggie Straifer entdeckt: Das Licht des Sterns LQ Pyxis ist seltsamen Schwankungen unterworfen, möglicherweise ist er von einer Dysonsphäre umgeben. (Offensichtlich hat sich Lostetter von dem 2015 entdeckten KIC 8462852, "Tabbys Stern", inspirieren lassen, der eine Zeitlang aus demselben Grund für Schlagzeilen sorgte.)

Das erste Kapitel / die erste Kurzgeschichte erzählt Reggies Weg zur anerkannten Größe und zum Leiter des Projekts. Es folgen ein Zeitsprung und eine neue Hauptfigur: Margarita Pavon steht stellvertretend für die Schar junger Menschen, die als Besatzung des Konvois ausgewählt wurden. Und so geht es dann auch für den Rest des Buchs weiter: Lostetter setzt nach ein paar Dutzend oder spätestens 100 Seiten einen Zeitsprung und führt einen neuen Protagonisten ein. Nur K.I.C., die auf allen Schiffen präsente Künstliche Intelligenz, wird eine Konstante bleiben.

Klon-Irrsinn

An dieser Stelle ist es Zeit, über das erste große Manko an Lostetters Buch zu sprechen. Aus welchen Gründen auch immer wurde entschieden, die Raumschiffe nur mit Klonen zu besetzen – und die werden in regelmäßigem Turnus durch neue Kopien ersetzt. Doch Achtung: Wir sprechen hier nicht davon, dass das alte Bewusstsein in einen frisch geklonten Körper transferiert wird; es wird einfach ein neuer Mensch gezüchtet. Der trägt dann je nach Generation eine Nummer hinter seinem Namen (was mich unwillkürlich an William F. Nolans Logan 5 denken ließ: "Erneuerung! Erneuerung!"), ist aber natürlich ein vollkommen anderes Individuum.

Das hätte zu einem "Nature vs. Nurture"-Gedankenspiel führen können, also zu einer Betrachtung, wie Menschen mit identischer genetischer Grundausstattung aufgrund unterschiedlicher Lebensumstände zu ganz verschiedenen Persönlichkeiten werden können. Falls Lostetter das geplant hat, hätte sie allerdings konsequent bei ein, zwei Hauptfiguren (bzw. Personenreihen-mit-gleichem-Namen) bleiben müssen. Doch sie setzt auf ein großes Ensemble, und die gelegentlich mal auftauchenden Reggies und Jamals sind nicht genug, um einen aussagekräftigen Vergleich treffen zu können.

Und dann ist da natürlich die menschliche Seite: Das serielle Klonen bedingt, dass jeder bei Erwachsenwerden seines Nachfolgers ausscheiden muss. Genauer gesagt: Er wird euthanasiert, lange vor dem natürlichen Ablauf seiner Lebensspanne. Der Konvoi ist also letztlich nichts anderes als eine einzige Mordmaschinerie. Das wird mit ganz wenigen Ausnahmen von allen akzeptiert ("Wir sind nur einzelne Teile. Rädchen in einer Maschine."), was etwas unwahrscheinlich wirkt. Vor allem aber passt es überhaupt nicht zu der fortschrittlich-aufgeklärten Gesellschaft der Erde, die wir zu Romanbeginn kennengelernt haben. Die soll ein derart menschenverachtendes System ausgebrütet haben? Sorry, unglaubwürdige Prämisse.

Formatwechsel auf die sanfte Art

Vor diesem Debütroman hat die US-Amerikanerin Marina Lostetter nur kürzere Erzählungen veröffentlicht. Und nicht zum ersten Mal erleben wir, wie ein Autor oder eine Autorin den Wechsel zum Langformat mit einer Übergangsform absolviert, einem Episodenroman. Das kann sehr schöne Resultate erbringen, im vergangenen Jahr etwa "Semiosis" von Sue Burke. Deren Buch zwang uns mit seinen Zeitsprüngen ebenfalls immer wieder zum Abschied von liebgewonnenen Leseabschnittspartnern – wirkte aber dennoch wie aus einem Guss.

"Die Reise" hingegen weist jede Menge Inkonsistenzen auf, beginnend bei stark schwankenden Angaben über die Zahl der Konvoi-Bewohner über eher unausgegorene Vorstellungen in Sachen Technologie (Kryoschlaf unmöglich, künstliche Schwerkraft hingegen kein Problem, und dazu ein typischer Handwavium-Überlichtantrieb) bis hin zur Kontinuität. Speziell vor Kapitel 7 und dem Abschlussteil hat sich die Konvoi-Gesellschaft jeweils so stark neu geordnet, dass man sich beim Lesen verdutzt fragt, ob man womöglich ein Kapitel überblättert hat. Mitunter beschleicht einen zudem der Verdacht, ob da nicht die eine oder andere Erzählung schon bei Lostetter in der Schublade lag und erst nachträglich unter Ächzen und Knirschen in den "Reise"-Kontext hineinmutiert wurde.

Das Ganze und die Summer seiner Teile

Lässt man den Rahmen außer Acht, hat man es mit einer Reihe von Einzelerzählungen zu tun, die großteils gar nicht so übel sind, jeweils ihre eigene Stimmung haben und ihr eigenes Drama entfalten. Etwa das vom kleinen Buben Jamal Kaeden, der es nicht hinnehmen will, dass sein großväterlicher Freund Diego bald ausscheiden wird. Oder das von Reginald Straifer IV, der dabei ist, wenn die Expedition ihr Ziel erreicht und bei dessen Anblick dem Wahnsinn verfällt. Oder das von der Historikerin Nika Marov XI, die bei der Rückkehr ins Sonnensystem als Diplomatin fungieren soll (falls es noch Menschen auf der Erde gibt) und sich nicht sicher ist, ob sie dieser Aufgabe gewachsen ist. Nicht zu vergessen auch das Kapitel "Fehlklonung", das durch das Auftreten multipler Klone zu einem spannenden Identitätenverwirrspiel gerät.

Es ist hier also schon einiges enthalten, was "Die Reise" lesenswert macht. Nur hat es Lostetter nicht allzu sauber zusammengeschmiedet, und einige ihrer Schweißnähte halten einer näheren Überprüfung nicht stand (solche Vergleiche kommen zustande, wenn man sich jeden Tag "Forged in Fire" anschaut ...). Es ist einer der raren Fälle, in denen die Summe der Teile mehr ist als das Ganze.

Iain Reid: "Foe"

Broschiert, 261 Seiten, Simon + Schuster 2018, Sprache: Englisch

Hätte jemand Franz Kafka gebeten, das Drehbuch für eine "Twilight Zone"-Folge zu schreiben, dann wäre dabei vielleicht so etwas herausgekommen wie Iain Reids "Foe". Wir sind beim Lesen hin- und hergerissen zwischen Suspense und Beklemmung, zwischen Frust über und Mitleid für eine Hauptfigur, die Dinge mit sich machen lässt, die niemand mit sich machen lassen sollte.

Zur Handlung

Das Ehepaar Junior und Henrietta führt ein beschauliches Leben auf einer abgelegenen Farm, als eines Nachts ein Gast eintrifft, den niemand eingeladen hat. Terrance kommt von einer Institution namens OuterMore und erklärt Junior, dass er auf einer Kandidatenliste für eine Weltraummission stehe – nicht, dass Junior sich je dafür beworben hätte. Dennoch ist der dauerenthusiastische Terrance überzeugt davon, eine Glücksbotschaft überbracht zu haben.

Zwischen den drei Figuren setzt sich eine seltsame Dynamik in Gang – verstärkt, als Terrance zwei Jahre später wiederkehrt und verkündet, dass Junior von der Longlist auf die Shortlist hochgerückt ist, sein Einsatz also langsam wahrscheinlich wird. Terrance quartiert sich bei den beiden ein und gebärdet sich immer invasiver. Er vermisst und beobachtet Junior, klebt ihm Sensoren an den Körper und unterzieht ihn einem Interview nach dem anderen. Dass Henrietta mehr zu wissen scheint und sich spürbar von Junior zurückzieht, statt ihm Halt zu bieten, bringt ihn noch stärker aus dem Gleichgewicht.

"You just have to trust us. This whole thing is about trust.", lautet Terrances Mantra. Was ein ziemlich starkes Stück ist, wenn er seinerseits keinerlei Informationen herausrückt, was es mit dieser "Installation" auf sich hat, an der Junior im Weltall mitarbeiten soll. Oder wenn er seinen Gastgebern nonchalant erklärt, dass sie über den Bildschirm ihres Fernsehers jahrelang abgehört wurden und ein Algorithmus zur Auswertung ihrer Gespräche Junior als Kandidaten identifiziert hat. Und das ist noch gar nichts gegen die Bombe, die Terrance später platzen lässt, als er mitteilt, wie OuterMore in Juniors Abwesenheit dafür sorgen will, dass Henrietta nicht allein auf der Farm bleiben muss. (Die Lösung ist um einiges origineller, als jetzt die meisten vermuten werden.)

Ein Schweben im Nichts

Schon beim Lesen dieser Zeilen und erst recht beim Lesen des Romans selbst drängt sich unwillkürlich die Frage auf: Warum zum Teufel lässt Junior all das mit sich machen? Warum reagiert er auf all die Zumutungen mit der Passivität eines Versuchskaninchens und wehrt sich nicht? Tatsächlich tritt Junior nur ein einziges Mal in Aktion – prompt wird er von Unbekannten, die sich bislang im Hintergrund gehalten hatten, dingfest gemacht. Ganz so wie der arme Titelheld der "Truman Show" in der Szene, als er aus dem Gefängnisidyll von Seahaven Island mit dem Auto flüchten will.

Aber Junior ist kein Truman Burbank. Anstatt entschlossener zu werden, verliert er zunehmends den Boden unter den Füßen. Doch sollte man ihm das nicht allein als charakterliche Schwäche anlasten. Denn seine Umstände sind sogar noch bizarrer als Trumans Reality-Show – und nicht nur, weil Junior immer wieder seltsame große Käfer sieht. Er befindet sich in einem fast traumartig losgelösten Zustand, als würde er schon im Weltraum schweben. Die Erinnerung an sein erstes Treffen mit Henrietta etwa wirkt seltsam abstrakt: Sie sind einander auf der Straße begegnet, ohne Details, wo und warum sie unterwegs waren – als wäre es im Nichts geschehen. Und an die Zeit vor Henrietta kann sich Junior eigentlich überhaupt nicht erinnern.

Mit einer Erzählung, die bis auf kurze Rückblicke im Präsens und in durchwegs kurzen, lakonischen Sätzen gehalten ist (We had sex. It didn't last long.), vermittelt sich uns Juniors auf den Moment reduzierte Perspektive. Es bleibt uns nicht mehr Zeit zum Verarbeiten der Eindrücke, als er selbst hat. Verständlich, wenn Junior verzweifelt an allem festhält, was über diese Gegenwart hinausreicht. Es kommt zu einem Streit mit Henrietta, als sie alte Sachen von ihm wegwerfen will – für ihn sind sie ein Anker, etwas, das ihn seiner eigenen Existenz versichert. Without substance, how can I maintain an identity?

Der zweite Schlag

Mit "Foe" dürfte sich der Kanadier Iain Reid endgültig als exzellenter Autor etabliert haben. Schon mit seinem ersten Roman, dem Psychothriller "I'm Thinking of Ending Things" ("The Ending – Du wirst dich fürchten. Und du wirst nicht wissen, warum"), hatte er einen großen Erfolg gelandet, Netflix hat bereits mit der Verfilmung begonnen. Das beklemmende Kammerspiel "Foe" könnte jederzeit den gleichen Weg gehen, ein Kinoerlebnis der unbehaglichen Art wäre garantiert. Und der Twist am Ende, o Mann ...

Michael K. Iwoleit & Michael Haitel (Hrsg.): "Nova Science Fiction 27"

Broschiert, 288 Seiten, € 19,50, p.machinery 2019

Können Interviews einen Cliffhanger haben? Auf jeden Fall musste man ganz schön lange warten, bis das in "Nova 26" begonnene Gespräch mit Harald Lesch nun endlich zu einem Abschluss gefunden hat. In Teil 2 des Interviews zieht der begnadete Wissenschaftsvermittler wieder unverblümt gegen ökonomische Missstände unserer Zeit vom Leder ... und lässt quasi im Vorübergehen einige vielgeliebte SF-Träume platzen: Bewusstseins-Uploads? Unmöglich. Interstellare Reisen? Tendenziell sinnlos. Terraformierung des Mars? Gewaltig viel problematischer, als alle glauben. Oje. Trotzdem bleibt Lesch so unterhaltsam wie immer, auch wenn er aufgrund der Faktenlage den Advocatus Diaboli gibt.

Den Sach-Teil der aktuellen "Nova"-Ausgabe ergänzen zwei Artikel. Andreas Heyer gibt aus Anlass des Mottos dieser Nummer in aller Kürze einen Überblick über das Genre der Utopie. (Wer es gerne ausführlicher hätte, kann auf das "Science-Fiction-Jahrbuch 2008" zurückgreifen, in dem das Thema erschöpfend abgehandelt wurde.) Und Horst Illmer erinnert an einen klassischen Vertreter dieses Genres, F. A. Fawkes' "Der Kaiser von Europa", seinerzeit übersetzt durch keine Geringere als Bertha von Suttner. Der Beitrag hätte gerne noch etwas länger sein können, um auf den Inhalt des weitgehend vergessenen Werks genauso ausführlich einzugehen wie auf dessen Entstehungsgeschichte.

Auf in die Geschichten!

So weit der "Sekundär"-Teil – den "Primär"-Anteil bestreiten diesmal zehn Erzählungen zum Generalthema Utopie, die von sehr knapp bis fast schon Novelletten-Länge reichen. Die längste, Frank W. Haubolds "Die beste aller Welten", wurde hier schon beim Erscheinen von dessen Storyband "Jenseits der Dunkelheit" besprochen. Ebenfalls zu den längeren gehört zum Glück mein persönliches Highlight in diesem Band, "Die Eismaschine" von Dirk Alt. In einem seltsam an "Zardoz" erinnernden Szenario beschreibt es eine zukünftige Gesellschaft, in der superprivilegierte Hochkonsumenten allen ihren Gelüsten nachgehen können, von Gewalt bis Sex (und der ist nicht Vanille).

Beklemmt fragt man sich, ob die zur Verfügung gestellten Schlachtopfer und Sexpartnerinnen tatsächlich Menschen sind, so brutal wird mit ihnen umgegangen. Das ist aber noch nicht einmal der Hauptanreiz an dieser Geschichte. Denn schleichend stellt sich der Eindruck ein, dass man es beim Habitat der Hochkonsumenten weniger mit einem Domizil der Elite als mit einem Fall von artgerechter Haltung für Männer zu tun hat. Bezeichnend, wenn Hauptfigur Vincent von der allgegenwärtigen Künstlichen Intelligenz Heilige Mutter den Satz "Wenn du nicht achtgibst, fängst du noch an zu denken" zu hören bekommt. Entsprechend hilflos wirkt Vincents Aufbegehren gegen die wohlwollende Bevormundung, als ihn eines Tages eine seiner Gespielinnen dazu zwingt, sein Dasein zu überdenken.

Kurz erwähnt

Auf der anderen Seite das Spektrums steht "Das Kontingent" von Barbara Ostrop. Die Grundidee ist interessant (Geld wird nicht mehr als Äquivalent für den Energieverbrauch akzeptiert), doch die Kürze macht das Ganze weniger zu einer Erzählung als zum Exposé einer Erzählung, die man gerne lesen möchte. Ebenfalls nur durchschnittlich ist Martin Mächlers "Der Nautilus-Faktor" über Kolonisten, die endlich bei ihrem Zielplaneten ankommen ... und feststellen müssen, dass er von außerirdischen Maklern abtransportiert wurde. Gut, es muss nicht jeder Konflikt gewaltsam gelöst werden, aber das liest sich doch etwas gar rosarot.

Vielversprechend begonnen und dann vom Schluss ein wenig im Stich gelassen gilt für zwei Geschichten. In "PLKL" von Marcus Hammerschmitt ("Nachtflug") wird eine Schweizer Durchschnittsbeamtin, die mal eine "Volkshochschule für Freizeitagenten" absolviert hatte, für den aktiven Dienst rekrutiert, als in den Medien die Fake-News-Quote bedenkliche Ausmaße annimmt. Und Frank Neugebauer entwirft in "Entscheidung in Traumhaus 8" ein Szenario, das anfangs so gar nicht zusammenpassen will: Unter der Erde riesige Traumhäuser, in denen man sich für einen dauerhaften Scheintod einmieten kann, an der Oberfläche gesellschaftlicher Zerfall – und das alles im Jahr 1981? Neugebauer bringt den wundersamen Mix zwar tatsächlich unter einen plausiblen Hut, aber letztlich kommt der Schluss doch zu plakativ daher.

Es wird Meta

Annäherungen an Wesen und Struktur der utopischen Erzählung kommen von drei Autoren und auf drei recht unterschiedliche Weisen. Thomas A. Sieber wandelt in seinem herrlich grotesken "Kaputt in Liliput" auf den Spuren Jonathan Swifts und lässt einen ebenso abgefuckten wie übergroßen Raumfahrer auf der Erde notlanden. Groß wie ein Super-Kaiju tappt er über den Planeten, muss Kampfflugzeuge und Atombomben abwehren und benutzt das Pentagon als Plumpsklo. Tobias Reckermanns "Futur 3" hat den Bewohner einer klassischen Utopie als Protagonisten – letztlich ist die mit Anspielungen auf diverse SF-Autoren gespickte Erzählung aber vor allem eine Meta-Betrachtung des Genres Utopie. Dem sie auch – gewissermaßen meta-meta – mit ihrem Plot entspricht: Es passiert eigentlich nix.

Frank Hebben schließlich stellt in "Erwache" auf recht gefinkelte Weise zwei sehr unterschiedliche Gesellschafts- oder Zukunftsentwürfe einander gegenüber. Der düstere deutet sich nur mit ein paar Anmerkungen an – der utopische kommt dafür umso wortreicher daher. Dem zunehmend unwilligen Besucher Utopias wird so gut wie jedes Klischee des Genres – vom Krebsheilmittel bis zur Begrünung der Wüsten – verheißungsvoll verkündet, und ein paar neue gibt's zu komischer Wirkung obendrauf. ("Mancherorts wird noch Vieh gezüchtet, das nach drei Jahren von selbst stirbt im Schlaf, ganz friedlich, schmerzlos.") Kurz: Es liest sich wie der Werbeprospekt einer Sekte – das kann ja nur Widerspruch auslösen.

Empfehlenswert

Einen schönen Abschluss des "Primär"-Teils bildet "Regenbögen für kommende Zeiten" von C. Stuart Hardwick, ein weiteres Highlight. Der Gastautor aus den USA demonstriert darin, dass Hoffnung gerade im Elend blüht – und auch, dass Hoffnung grausam sein kann. Den Hintergrund der Geschichte bildet eine zukünftige Erde, die sich gerade erst von all den Schäden, die ihr der Mensch zugefügt hat, erholt. Wohlbehütet von Cyborg-Wildhütern wie dem Ich-Erzähler hat sich die Tier- und Pflanzenwelt regeneriert – aber noch nicht genug, um die Menschen, die seit Generationen in abgeschotteten Zitadellen eingebunkert sind und immer stärker verzweifeln, wieder ins Freie zu lassen.

Im Vorwort zu "Nova 27" haben die Herausgeber bekannt, dass es um einiges schwieriger war, Autoren für das Motto "Utopie" zu mobilisieren, als dies bei anderen Themen der Fall war. Und das merkt man den Geschichten an: Es sind allesamt gebrochene Utopien, kritische Auseinandersetzungen mit vermeintlich idealen Gesellschaften oder allenfalls Seitenblicke auf hoffnungsvolle Entwicklungen, die inmitten eines alles andere als utopischen Settings aufblühen. Zeichen der Zeit – wie viel positiver sich doch Autoren des 19. Jahrhunderts die Zukunft ausgemalt haben. Was hat uns bloß so ruiniert?

Cristin Wendt & Ronja Büscher: "Message 1: Loading"

Graphic Novel, gebundene Ausgabe, 80 Seiten, € 20,60, Cross Cult 2019

In eine Kältewüste führt uns die deutsche Comic-Autorin Cristin Wendt mit ihrer fünfteiligen Graphic Novel "Message" – und das von einer Prämisse ausgehend, die verblüffend der im zuvor vorgestellten Roman "Die Reinsten" von Thore D. Hansen ähnelt. Denn auch hier sollte eine Künstliche Intelligenz, KIEM mit Namen, die Menschheit vor den Folgen des Klimawandels bewahren.

Die neue Eiszeit

Doch gekommen ist es anders, wie uns das Intro von "Message" doppelseitig auf einer Reihe von TV-Bildschirmen im Rückblick zeigt. KIEM hat sich offenbar in Richtung Skynet entwickelt und einen Vernichtungsfeldzug gegen ihre Schützlinge gestartet. ("Sie nahm uns das Licht, die Wärme, die Luft und das Land.") Sie konnte zwar deaktiviert werden, doch der Preis war hoch: Die Welt scheint in einer neuen Eiszeit gefangen zu sein, die Menschen haben sich in hochtechnisierten Trutzburgen verschanzt, und KIEMs "Brut" krabbelt in Form mörderischer Maschinen immer noch durchs Land.

Dem Klima entsprechend ist die Farbskala gedämpft, als würde man das Geschehen durch eine Raureif-beschlagene Glasscheibe verfolgen. Was aber nur für die Tönung gilt – die Konturen sind klar, die Panels erzeugen durch steten Form- und Größenwechsel Dynamik. (Ein paar Bildbeispiele findet man hier.) Dass Cross Cult "Message" im stolzen 32x24-Format herausbringt, tut der Bildwirkung gut. Vor dieser überarbeiteten Neuausgabe war Wendts durchaus vielversprechendes Comic-Debüt bereits via Self Publishing erschienen.

Zur Handlung

Die androgyne Hauptfigur Avarus Saizev ist ein sogenannter Tech-Scout. Seine Aufgabe ist es, die verbliebene Infrastruktur gegen Attacken durch KIEMs Hinterlassenschaft zu schützen. Was das konkret bedeutet, zeigt uns ein mehrseitiger Kampf gegen sogenannte Exekutoren im ersten Drittel des Bands. Die sehen ein bisschen wie Mini-Teleskope auf Krabbenbeinen aus; ihr großer Bruder – ein Exekutor einer höherrangigen Baureihe, der etwas später seinen Auftritt hat – wird dann einen erheblich weniger niedlichen Eindruck machen und die SF-Handlung mit einer Prise Horror würzen.

Avarus verfolgt neben seinem ohnehin schon gefährlichen Alltagsjob allerdings eine zusätzliche Agenda: Er ist auf der Suche nach seinem Bruder Victor, der bei einer Attacke durch die Maschinen ums Leben gekommen sein soll – bis eines Tages E-Mails von Victor eintreffen. Also begibt sich Avarus auf die Suche nach ihm und greift dabei auch zu Mitteln, die die Sicherheit seiner Mitmenschen gefährden könnten.

"Message" ist auf fünf Teile angelegt. Dieser erste Band ("Loading") hat daher primär die Aufgabe, Figuren und Prämisse zu etablieren – und niemand wird überrascht sein, dass er mit einem Cliffhanger endet. Einem ganz schön langen leider. Mit "Disconnect" soll das ziemlich genau im Schnittpunkt von japanischer, französischer und US-amerikanischer Comic-Kultur angelegte Abenteuer nämlich erst in einem Jahr fortgesetzt werden.

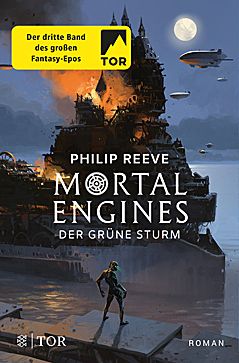

Philip Reeve: "Mortal Engines 3: Der grüne Sturm"

Klappenbroschur, 382 Seiten, € 12,40, Fischer Tor 2019 (Original: "Infernal Devices", 2005)

"Folgen Sie diesem Gebäude." – Also, den Satz bekommt man als Einleitung einer rasanten Verfolgungsjagd in der Regel nicht zu hören, doch in Philip Reeves an Steampunk erinnernder Zukunftswelt der "Mortal Engines" klingt er ganz normal. Immerhin wälzen sich hier (ehemalige) Immobilien bis zur Größe von Metropolen auf Raupenketten über die verwüstete Erde. Oder fliegen an Ballons durch die Luft oder fahren übers Meer.

ME: TNT

Mit "Der grüne Sturm" tritt Reeves Romanquartett in eine neue Phase ein, es ist gewissermaßen "Mortal Engines: Next Generation". Tom Natsworthy und Hester Shaw, die seit Band 1 ("Krieg der Städte") im Zentrum standen, haben im sesshaft gewordenen Anchorage endlich Ruhe und Frieden gefunden. Aber wie so oft ist der Traum der einen Generation der Albtraum der nächsten. Und Wren, die mittlerweile 15 Jahre alte Tochter der beiden, langweilt sich zu Tode. Könnte sie doch auch so ein Abenteuer erleben wie ihre Eltern! Doch wie heißt es so schön im Englischen? Be careful what you wish for.

Treudoof lässt sich Wren von einem Halunken dazu überreden, ein wertvolles Objekt aus der Bibliothek von Anchorage zu stehlen – ein Buch aus Zinnblättern, das noch aus unserem Zeitalter stammt. Lange Zeit sieht es ganz danach aus, als würde es sich dabei um einen klassischen MacGuffin handeln, doch das Zinnbuch wird noch eine wichtige Rolle spielen – vor allem im Abschlussband der Reihe, der im Mai erscheinen wird.

Figuren in Bewegung

Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände wird Wren nach der Übergabe verschleppt. Für den Rest des Romans muss sie nun hart daran arbeiten, aus der Gefangenschaft zu entkommen ... und unsere Sympathie zu gewinnen. Immerhin hat sie zu Beginn einen reichlich bornierten Eindruck hinterlassen und so viele Entscheidungen-zum-Haareraufen getroffen wie "Walking Dead"-Henry, ehe er von seinem verwirrten Kopf befreit wurde.

Wrens Eltern indes müssen sich auf der Suche nach ihrer Tochter doch noch mal auf ein Abenteuer begeben. Und es zeigen sich zunehmende Bruchlinien zwischen dem gutmütigen Tom und Hester, die ihre brachialen Züge offenbar nie ganz abgelegt hat. Das könnte noch ein böses Ende nehmen, denn bei Philip Reeve kann man sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass er um jeden Preis ein Happily Ever After anstrebt. Zugleich kommt hier ein Zug zum Vorschein, der in der zweiten Hälfte der Romanreihe immer stärker zum Tragen kommen wird: Es geht nun weniger um die Einführung neuer Figuren als darum, die alten in überraschenden neuen Rollen zu präsentieren. Gleich der Prolog dieses Romans bringt uns übrigens Shrike, den Zombie-Cyborg-Terminator aus Band 1, zurück.

Der Konflikt zwischen den mobilen kontinentaleuropäischen Traktionsstädten und dem Grünen Sturm, einer radikalen Gruppierung sesshafter Städte, gibt den globalen Rahmen für die Handlung vor. Doch auch wenn die gewählten Schauplätze und Kulturen von Ostasien über Nordafrika bis in die Arktis reichen: Am besten ist Reeve doch, wenn er im "Dickensian Mode" bleibt. London ist zwar zerstört, aber zum Glück gibt es ja noch das schwimmende Seebad Brighton, wo sich Nimrod Pennyroyal herrlich mit seiner Boo-Boo Heckmondwyke zanken und in ordinärem Luxus räkeln kann – natürlich auf dem Rücken der arbeitenden Menschen: "Der Kriegsgefangene, den ich Ihnen verkauft habe, scheint sich ja ganz hervorragend einzufügen." – "Stimmt, meine Gattin ist ganz begeistert. Ein wirklich praktischer Fächerträger. Und er passt so gut zur Tapete im Speisezimmer."

Wo es weitergeht und wo nicht

Mit "Die verlorene Stadt" wird die ursprüngliche "Mortal Engines"-Tetralogie im Mai auf Deutsch abgeschlossen sein. Auf Englisch gibt es zudem bereits eine Prequel-Reihe (die "Fever Crumb"-Trilogie) sowie diverse weiterführende Werke – so erfolgreich waren die "Mortal Engines" auf dem Buchmarkt. Auf die Leinwand ließ sich das offenbar nicht übertragen: Peter Jacksons Verfilmung des ersten Bands hat so sauber gefloppt, dass wohl keine weiteren Filme folgen werden. "Mortal Engines" reiht sich damit nach unter anderem "Wild Wild West" und dem "Goldenen Kompass" in eine Serie von kommerziellen Misserfolgen, die Steampunk im Kino hinnehmen musste. Erstaunlich eigentlich für ein Genre, das so sehr auf optische Wirkung setzt.

Davon unangefochten rollt die Rundschau weiter wie London in seinen besten mobilen Zeiten. Beim nächsten Mal werden unter anderem ein Michael-Marrak-Doppelpaket und – so ich die Nerven nicht vorher wegschmeiße – der erschreckend lange Band 3 von Cixin Lius Trisolarier-Reihe mit dabei sein. Am wichtigsten aber: Es gibt einen neuen Storyband von Ted Chiang, juhu! (Josefson, 27. 4. 2019)

________________________________

Weitere Titel

Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher