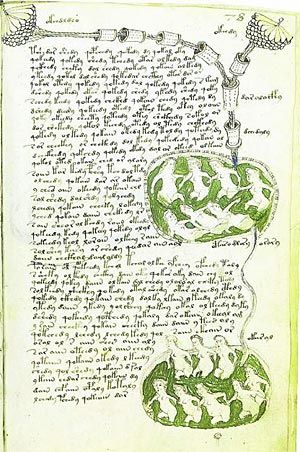

Der Liebhaber von Wissenschaft und Kunst soll es für ein geheimes Laborbuch des an Wissenschaften interessierten Franziskaners Roger Bacon gehalten haben. Womöglich brachten ihn die schlecht geratenen Illustrationen unbekannter Pflanzen, astrologischer und astronomischer Diagramme oder nackter Frauen mit gewölbten Bäuchen, die in Wannen sitzen, auf diese seltsame Idee.

Die Illustrationen sind so über das Buch verteilt, dass der Eindruck entsteht, es handle sich um sechs Kapitel mit wissenschaftlichen Texten über Gebiete wie Pharmazie, Botanik oder Astronomie. Der Text selbst hat es dem Kaiser sicherlich nicht verraten, denn der ist in einer Sprache und in handschriftlichen Zeichen verfasst, die bis heute niemand entschlüsselt hat.

Raum für Spekulation

Dass die Schriftzeichen sich selbst hartnäckigsten kryptologischen Zugängen völlig verweigern, bot Spekulationen über seinen Inhalt viel Raum. Ist das geheimnisvolle Buch, das heute in der "Beinecke Bibliothek für seltene Bücher und Manuskripte" der Universität Yale in New Haven lagert, ein entscheidender Hinweis auf den Stein der Weisen oder gar eine verschlüsselte Botschaft Außerirdischer?

Seit den 1970er-Jahren hält sich hartnäckig auch eine andere These, die vierhundert Jahre Entschlüsselungsarbeit ad absurdum führen würde: Der Kaiser und alle späteren Besitzer sind einem genialen Gaunerstück aufgesessen. 2004 lieferte Gordon Rugg von der britischen Keele University erstmals handfeste Hinweise. Der Computerspezialist wählte einen gänzlich anderen Ansatz als seine Vorgänger. Anstatt den Text zu entschlüsseln, rekonstruierte er den Weg, wie der Text entstanden sein könnte: mit einer Verschlüsselungstechnik aus dem 16. Jahrhundert.

Anhand einer mehrspaltigen Buchstaben-Tabelle und einer gitterartigen Schablone erstellte er eine Aneinanderreihung von Buchstaben, die viele komplexe Eigenschaften des Voynich-Textes besitzt, aber vollkommenen Unsinn ergibt. "Damit hätte ein Autor das Buch auf einfache und billige Weise innerhalb von drei bis vier Monaten herstellen können", sagt Rugg, der die "Tabellen und Gitter"-Methode Anfang 2004 in der Fachzeitschrift Cryptologia veröffentlichte (2004, Bd. 28, S. 31).

Im selben Blatt präsentiert nun Andreas Schinner Ergebnisse, die die Betrugsthese noch wahrscheinlicher machen (Cryptologia 2007, Bd. 31, S. 95). Schinner versuchte ebenfalls nicht das Manuskript zu dechiffrieren. Stattdessen analysierte er den Text als Ganzes. Er verglich statistische Eigenschaften der Schrift mit denen bekannter Werke: der Bibel, dem Roman "Alice im Wunderland" und einer chinesischen Bibel in Mandarin.

Verdächtige Verteilung

"Bei allen Tests weicht das Voynich-Manuskript von den anderen erheblich ab", fasst Schinner seine Untersuchung zusammen. Während zum Beispiel in normalen Texten einzelne Textstücke von Silben bis zu Absätzen mehr oder weniger zufällig verteilt sind, stimme dies beim Voynich-Text nur bis zur Länge einer Textzeile. Ähnliche Wörter seien besonders häufig direkt nebeneinander platziert. Für den Physiker ein Hinweis, dass die vermeintliche "Sprache" eher Ergebnis eines stochastischen, konstruierten Verfahrens als menschliche Kommunikation ist.

"Meine Ergebnisse engen die Interpretationsmöglichkeiten ein", sagt Schinner zurückhaltend. Es sei noch kein Beweis für die Betrugs-Theorie, mache aber einige andere Möglichkeiten unwahrscheinlicher. Etwa die, dass es sich um eine unbekannte ostasiatische Sprache handelt.

Eine Variante von Gordon Ruggs "Tabellen und Gitter"-Methode sei ein viel versprechender Kandidat, mit dem man Texte mit statistischen Eigenschaften wie denen des Voynich-Manuskriptes erstellen könnte: Nicht so zufällig wie natürlicher Text, "sondern quasi zufällig", wie es Rugg nennt, der die Arbeit für einen Durchbruch hält: "Jetzt gibt es qualitative und quantitative Belege für die Betrugstheorie, aber keinerlei positive Beweise dafür, dass es sich um einen echten verschlüsselten Text handelt." Rugg glaubt, dass die Geschichte sich dem letzten Kapitel nähert.