Als die beiden Historikerinnen Sabine Fellner und Katrin Unterreiner dann über den alten Rezeptbüchern saßen, waren sie "schon einigermaßen überrascht. Nicht darüber, dass es auch im Kaiserhaus Geschlechtskrankheiten gab, sondern über das Ausmaß und die Scheinheiligkeit: Alle Welt glaubt bis heute, dass Rudolf (Kronprinz; Anm.) der wüsteste Habsburger war. Und weil man weiß, dass er Morphium nahm, gilt er als Obergiftler der Familie - aber in Wirklichkeit war er der Harmloseste von allen."

Schließlich findet sich in Rudolfs Medikamentenakten lediglich Morphium - andere Familienmitglieder führten sich auch weitere Drogen zu: Nicht nur Sisi, auch Kaiser Franz Joseph bekam Kokain. Elisabeth konsumierte zudem Cannabis und Opiumpulver und cremte sich mit Salben aus Kokain und Morphium ein. Erzherzog Franz Ferdinand konsumierte Heroin, Opium, Kokain und Codein - und das sind nur einige Beispiele: Da wirke Rudolf mit seinen Morphium- und Kokainzäpfchen und seinem opiumhaltigen Gurgelwasser eigentlich nicht weiter auffällig. Erst recht, wenn man ins Detail geht, meint Unterreiner: "Auch wenn Rudolf an Gonorrhö litt - im Vergleich zu den Geschlechtskrankheiten manch anderer Habsburger war er ein Waserl."

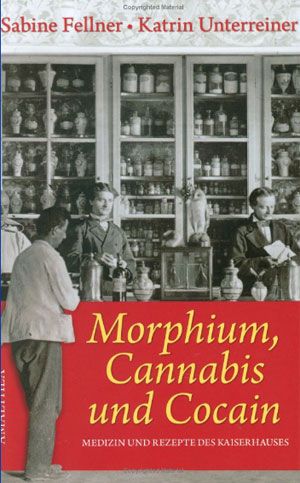

Doch so genau wollte das bisher allem Anschein nach kaum jemand wissen - denn als die beiden Wienerinnen im Zuge der Recherchen für Morphium, Cannabis und Cocain - Medizin und Rezepte des Kaiserhauses, ihr medizinisches Sittenbild des Kaiserhauses um die Jahrhundertwende, im Staatsarchiv die Rezeptbücher des Hauses Habsburg durchforsteten, fiel ihnen eines auf: "Rudolfs Morphiumverschreibungen wurden immer wieder eingesehen - die Rezeptbücher der übrigen Habsburger so gut wie nie."

Kokain für Kinder

Freilich, räumen die Autorinnen im Interview selbst ein, sei das allgemeine Aufhorchen angesichts der Substanznamen fast unfair: "Nach dem damaligen Stand der Medizin waren das sozusagen Hightech-Medikamente. Die hat jeder Arzt verschrieben. Kokainhältige Zuckerln wurden in allen Zeitungen beworben - man gab sie zahnenden Kindern." Doch trotz des daher fast reißerisch wirkenden Titels, ist das Buch mitnichten der Versuch, sich auf das lukrative Trittbrett der k.u.k Vermarktung zu schwingen: Ausgehend von den kaiserlich-königlichen Rezeptbüchern zeichnen die beiden Autorinnen über 190 Seiten nämlich ein minutiöses Gesundheits- und Sittenbild vom Wien des ausklingenden 19. Jahrhunderts, verlassen dabei sehr rasch die Sphäre der Reichen und Mächtigen - und legen detailliert und durchaus unterhaltsam eine schaurige Seite Wiens offen, die man als Nichtwissenschafter in dieser Ausführlichkeit bisher nirgendwo finden konnte: Das Buch ist eine fesselnde Aufarbeitung der Lebens- und Wohnbedingungen aller Klassen, in der besonders die Verquickung von Schein- und Doppelmoral mit der (klassenübergreifenden) Verbreitung von Geschlechtskrankheiten eine zentrale Rolle spielt.

Der Fokus des Buches ist weniger auf die Titel-Substanzen als auf drei "Leitkrankheiten" der Zeit gerichtet: auf die in Wien besonders verbreitete Tuberkulose sowie auf Syphilis und Gonorrhö. "Wir sind Wissenschafterinnen, uns interessiert nicht das verklärte Bild einer Epoche, sondern das, was hinter den Kulissen geschah. Was passierte denn nach all diesen glänzenden Bällen und in den berühmten Separees? Und was wurde dann - im Alltag - aus den Folgen?"

Das Bild, das Fellner und Unterreiner zeichnen, ist erschreckend drastisch: "Im Stillen schleichen die Krankheiten herum, von denen man um Gottes Willen nicht reden darf, über die die Männer untereinander dumme Witze machen und über die auch die Ärzte nicht laut reden dürfen - die Geschlechtskrankheiten. Es ist unsittlich, junge Leute davor zu warnen oder ihnen Vorsichtsmaßnahmen zu empfehlen. Kein anständiger Arzt darf das Schamgefühl der Menschen durch Erwähnung dieser Krankheiten verletzen", wird da etwa aus Otto Friedländers Letzter Glanz der Märchenstadt. Wien um 1900 zitiert. Und empirisch-epidemiologisches Material beigefügt: So waren 1879 in den Wiener Spitälern 8107 Syphilisfälle gemeldet. Das entsprach zwei Prozent der damaligen Stadtpopulation. Die Tuberkulose hieß nicht von ungefähr "Wiener Krankheit": 1880 starben 5237 der insgesamt 705.403 Wiener an TBC.

Mediziner machten dafür neben hygienischen Missständen vor allem eines verantwortlich - das Straßenpflaster: "Der Kalkstaub ist besonders schädlich." 1871 lag die Sterberate bei 900 Opfern pro 10.000 Bürger. Auch die soziale Verteilung der Fälle war bekannt: Krank wurde man überall - gestorben wurde aber vorrangig in Arbeiterbezirken. Denn im Gegensatz zur Oberschicht gab es dort keine Chance auf Schonung: Ein Jahr im Luftkurort konnte sich fast nur der Adel leisten.

Quecksilber-Eincremung

Die beiden anderen untersuchten Krankheiten waren, wie Fellner und Unterreiner dokumentieren, zumindest was die Heilungschancen betraf "gerechter": Es gab nämlich keine. Und zwar unabhängig von Stand und Klasse. Weder Ganzkörper-Quecksilber-Eincremungen noch andere von Ärzten, Pharmafirmen und Apotheken, aber auch von Scharlatanen in Kleinanzeigen angepriesenen Kuren konnten Lues (Syphilis) und Tripper (Gonorrhö) dauerhaft heilen. Die Durchseuchung mit sexuell übertragbaren Krankheiten dürfte in Wien epidemische Ausmaße gehabt haben. "Um 1900 fielen nach damaliger Schätzung 20 Prozent der Zwanzig- bis Dreißigjährigen derartigen Infektionen zum Opfer, und selbst das Straßenbild war von bedrohlichen Krankheiten geprägt: ‚Wenn man in Wien durch die Straßen ging, konnte man an jedem sechsten oder siebenten Haus die Tafel ,Spezialarzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten‘ lesen", zitieren Fellner und Unterreiner den Arzt Viktor Eisenmenger.

Besonders lebenslustig

Eisenmenger war unter anderem behandelnder Arzt von Kronprinz Otto. Und der dürfte ein besonders lebenslustiger Spross des Hauses Habsburg gewesen sein - mit allen Konsequenzen. Für das Volk, liest man, litt der Kronprinz aber natürlich nicht an einer Geschlechtskrankheit, sondern offiziell an einer "Kehlkopfentzündung" - auch wenn die in den höfischen Rezeptbüchern angeführten Mittel (u.a. Quecksilber-Eincremungen) eine ganz andere Sprache sprechen. Unterreiner: "Wofür welches Mittel offiziell verschrieben wurde, war immer die erste Frage unserer Recherchen - und die zweite lautete: Wofür stand es tatsächlich?" Denn schlimmer als alle Quacksalberei war das gesellschaftlich-moralische Umfeld. Nicht immer, schreiben die beiden Historikerinnen, erfuhr der Patient selbst, woran er litt. Im (unveröffentlichten) Manuskript der Memoiren von Kronprinzessin Stephanie, der Frau Rudolfs, klingt das dann so: "Wochenlang lag ich, noch immer ahnungslos, mit namenlosen Schmerzen zu Bett. Professoren aus Wien und Triest erklärten, ich litte an einer Bauchfellentzündung. Ich selbst ahnte den Grund meines Leidens nicht ..." Stefanie hatte Gonorrhö. Infiziert hatte sie der eigene Gatte. Eine der Folgen von Gonorrhö: Frauen werden unfruchtbar - aber für die Kinderlosigkeit des Paares machte der Hof Stephanie verantwortlich. Obwohl jeder wusste, wer und was schuld war.

Diese infektionsbegünstigende Scheinheiligkeit, beschreibt Morphium, Cannabis und Cocain, begann lange vor der Ansteckung. In Adel und Bürgertum war die Ehe kein romantischer, sondern primär ein strategisch-wirtschaftlicher Bund. Verhältnisse und Affären wurden stillschweigend toleriert, ja erwartet. Männer und Frauen waren in dieser Hinsicht fast gleichgestellt - allerdings wurde den Frauen erst nach der Eheschließung zugestanden, was die Männer in jeder Lebensphase durften.

Die Folgen waren verheerend - vor allem für das weibliche Hauspersonal. Stuben- und Dienstmädchen hatten in "gutbürgerlichen" Häusern in den meisten Fällen den männlichen Angehörigen des Arbeitgebers in jedweder Form dienstbar zu sein. Das umfangreiche medizinische Glossar im Anhang des Buches erwähnt eine Studie aus dem Jahr 1907, wonach jede dritte an Syphilis erkrankte Frau damals Dienstmädchen war.

Prostituierte und Arbeiterinnen folgten gleichauf - mit jeweils knapp einem Viertel der Kranken. Dabei war eine STD-Infektion für ein Dienstmädchen meist erst der Anfang vom Ende: Im Statut der von der Gemeinde Wien eingerichteten "Dienstbotenkasse" hieß es etwa wörtlich: "Erfolgt eine Erkrankung an Syphilis, so werden keine Verpflegungsgebühren entrichtet." Üblicherweise verloren Dienstmädchen mit Lues auch ihren Job. Auf der Straße hatten alleinstehende Frauen dann meist nur eine Berufswahl: die Prostitution. "Nach Schätzungen aus dem Jahre 1880 waren in Wien 1190 Frauen offiziell als Prostituierte gemeldet, schätzungsweise zehnmal so viele waren heimlich tätig, demnach gab es also 11.000 bis 12.000 Prostituierte in der Hauptstadt. Dass der Bedarf ständig stieg, zeigt eine Statistik von 1894, nach der es in Wien bereits 25.000 Prostituierte gab."

Auch einige andere Berufe, so die Autorinnen, waren "prostitutionsnahe": Musiklehrerinnen und Gouvernanten lebten selten ausschließlich von ihrer "echten" Arbeit. Auch Schauspielerinnen, Sängerinnen und Tänzerinnen verdienten sich oft ein Zubrot oder ließen sich aushalten.

Bei der wissenschaftlichen medizinisch-gesundheitlichen Dokumentation spannen Fellner und Unterreiner den Bogen aber noch weiter und verweisen auch auf die Gefahren, denen andere Berufe und Bevölkerungsgruppen ausgesetzt waren: Da gab es etwa die Glasbläser oder die Musiker, die kaum eine Chance hatten, sich nicht gegenseitig über die Mundstücke des gemeinsam genutzten Arbeitsgerätes zu infizieren, bis hin zu Kindern: Die wurden entweder von Ammen und Müttern beim Stillen angesteckt, oder waren - vor allem in den "Wohn"-Ghettos der Arbeiter - schutzloses Freiwild für den gängigen Missbrauch durch Väter und Fremde.

Verdächtige Drüse

Literarisch verewigte Arthur Schnitzler all dies in seinem "Reigen". Auch der große österreichische Autor kommt in diesem eindrücklichen, faszinierenden und beklemmenden Sittenbild einer nicht allzu fernen Vergangenheit ausführlich zu Wort - nicht nur mit dem "Reigen", sondern auch mit einer autobiografischen Schilderung:"So begegnete es mir kurz nach Beendigung meines Militärjahres an einem Novembernachmittag, daß ich mit Richard eine sehr hübsche Choristin des Wiednertheaters in ihre Wohnung begleitete und daß wir um die Gunst der durchaus nicht spröden, nur unentschiedenen jungen Dame zu losen oder vielmehr zu zipfeln beschlossen. Der Gewinnende war ich. Aber da sie uns vorher den Namen ihres Liebhabers genannt, eines ungarischen Aristokraten, über dessen Gesundheitszustand ich durch die Indiskretion seines Arztes zufällig genau unterrichtet war, und ich außerdem, meinen Arm um ihren Nacken schlingend, eine meinem medizinischen Verständnis sehr verdächtige Drüse getastet hatte, verzichtete ich edelmütig auf den Preis, überließ ihn meinem Freund, dem glücklich-unglücklicherweise auf solchen Wegen keine Gefahr mehr drohte, und begab mich in ein nahe liegendes Kaffeehaus." (Thomas Rottenberg, ALBUM/DER STANDARD, 09./10.08.2008)