Vor 150 Jahren wurde Kronprinz Rudolf geboren. Er war der einzige Sohn von Kaiserin Sisi und Kaiser Franz Joseph und einer der begabtesten Habsburger. Sein früher Selbstmord gibt bis heute Anlass zu zahlreichen Spekulationen. Von Katrin Unterreiner

Seine Rolle als Kronprinz der österreichisch-ungarischen Monarchie ist nach wie vor umstritten. War Rudolf mutiger Rebell, ein Versager oder gar Verräter, der seiner Aufgabe und seiner Position nicht gewachsen war? Oder starb mit ihm die große Hoffnung der Monarchie und der einzige Vertreter des Kaiserhauses, der den Zerfall des Habsburger Reiches hätte verhindern können?

Der einzige Sohn Kaiser Franz Josephs und Kaiserin Elisabeths war zweifellos einer der begabtesten Habsburger. Die obligate militärische Ausbildung, die mit dem sechsten Lebensjahr begann und wenig außer Drill, Gehorsam und drakonische Maßnahmen bedeutete, hatte bei dem sensiblen Kind nachhaltige psychische Schäden verursacht – und sogar Rudolfs Mutter veranlasst, sich ausnahmsweise in die Erziehung ihres Sohnes, die ihn ja – wie sie es formulierte – "beinahe zum Trottel" machen müsse, einzumischen.

Durch ihre Intervention erhielt Rudolf ab 1865 eine bürgerlich-liberal geprägte Ausbildung, wobei sein Erzieher Graf Latour die Lehrer des Kronprinzen nicht nach ihrem gesellschaftlichen oder militärischen Rang, sondern nach ihrer Qualifikation auswählte – ein absolutes Novum am Wiener Hof. Die liberale Grundeinstellung, die ihm während seiner Ausbildung von seinen Lehrern vermittelt wurde, prägte Rudolf für sein Leben. Latour hatte durchwegs Lehrer berufen, die dem bürgerlich-liberalen Lager angehörten, und nahm auch darauf Bedacht, dass alle Nationalitäten der Monarchie vertreten waren. Die Lehrer vermittelten dem Kronprinzen die Kenntnis und Sympathie für ihre Volksgruppe, zugleich aber auch die Notwendigkeit der Unterordnung in einem Vielvölkerreich, die Ablehnung nationalistischer Bestrebungen und des "Racenhasses" sowie den hohen Wert der Toleranz.

Braver Pflichterfüller

Die wissenschaftlich orientierte Ausbildung formte ihn zu einem liberal gesinnten, vorurteilslosen und scharfen Beobachter. Rudolf blühte in dieser Zeit auf – endlich wurde der wissbegierige Bub in seinen Talenten gefördert. Die konservativen höfischen Kreise – allen voran Erzherzog Albrecht – kritisierten die Überbewertung der Naturwissenschaften und fürchteten um das klerikal geprägte Weltbild, das dem Kronprinzen vorrangig vermittelt werden sollte – zu Recht.

Sein Lehrer für politische Ökonomie, der Universitätsprofessor und führende Nationalökonom Carl Menger, schrieb über seinen Schüler, Rudolf sei "… der erste Kronprinz in Europa, welcher eine vollständige wirtschaftliche Ausbildung erhalten hat ...". Dafür wurde er vom reaktionären Wiener Hof natürlich angefeindet und für die "atheistische, demokratische und republikanische Weltanschauung" des Thronfolgers verantwortlich gemacht. Der Tradition entsprechend, sollten brave Pflichterfüller und keine Individualisten herangezogen werden.

Der Kronprinz entwickelte sich zu einem interessierten, aufgeschlossenen und vor allem selbstständig denkenden Mann – eine Seltenheit am Wiener Hof. Dem Hof waren wiederum die intellektuellen Neigungen des Kronprinzen nicht verborgen geblieben – und überaus suspekt. So wurde nach dem Ende der Studienzeit ganz bewusst Carl Graf Bombelles als sein neuer Obersthofmeister ausgewählt, um den Kronprinzen mit unverdächtigen und vor allem ungefährlichen Vergnügungen abzulenken.

Charly Bombelles war ein stadtbekannter Bonvivant. Durch ihn lernte Rudolf ein neues Leben kennen, das in erster Linie von Vergnügungen geprägt war – Jagden, Reisen und schließlich auch Liebschaften. Man versuchte den Kronprinzen zu beschäftigen und so von seinen politischen Ambitionen abzuhalten. Doch so einfach war Rudolf nicht zu manipulieren.

Rudolf lebte in einer Zeit des politischen und sozialen Umbruchs. Doch die Politik seines Vaters war auf Bewahren ausgerichtet, es gab keine Reformen, politische und wirtschaftliche Stagnation waren die Folge. In seinem ersten Testament, das Rudolf am 15. April 1879 zwanzigjährig verfasste, kommt schon klar das Bewusstsein seiner Außenseiterrolle in der kaiserlichen Familie sowie ein Bekenntnis seiner liberalen Weltanschauung zum Ausdruck: "Ich bin andere Bahnen gegangen als die meisten meiner Verwandten …. Unsere Zeit fordert neue Ansichten; Reaction ist überall, besonders aber in Österreich, der erste Schritt zum Untergang."

Rudolfs politische Ansichten waren von Beginn an jenen seines Vaters und somit der offiziellen Politik des Kaiserhauses entgegengesetzt. Dem Kaiser waren die wenigen Gedanken, die er von seinem Sohn wahrnahm, suspekt, und so hielt er ihn instinktiv mit allen Mitteln von wichtigen Positionen fern. Den einzigen Ausweg, sich dennoch artikulieren zu können, sah Rudolf darin, anonyme Schriften zu verfassen, die ihn jedoch zu einem Leben voller Heimlichkeiten zwangen.

Kaiser Franz Joseph stand seinem Sohn verständnislos gegenüber. Der Kaiser war zu diesem Zeitpunkt bereits 40 Jahre an der Macht und profilierte sich nicht als tatkräftiger, visionärer, politisch bedeutender Monarch, sondern seine Regierungszeit war – im Gegenteil – von Festhalten an Althergebrachtem, Bewahren und bürokratischer Pflichterfüllung gekennzeichnet. Franz Joseph war von Kindheit an eingetrichtert worden, an Traditionen festzuhalten und sich auf seine Berater zu verlassen. Eigenständiges Denken und Handeln wurde ihm früh abgewöhnt. Von ihm waren keinerlei Visionen zu erwarten, kein Wille zu einem eigenständigen Weg oder gar Veränderungen. Rudolf sah er als Gefahr, weil er dessen vollkommen andere Persönlichkeit instinktiv spürte. Franz Joseph kam niemals auf die Idee, die politische Begabung seines Sohnes zu nutzen.

Rudolf hingegen war nicht nur ehrgeizig, sondern stand auch zunehmend unter doppeltem Druck und einer enormen Erwartungshaltung. Einerseits versuchte er den Wünschen seines Vaters zu entsprechen, gleichzeitig setzten liberale Kräfte große Hoffnungen in ihn. Auf die Neujahrsglückwünsche seines Freundes und Vertrauten, dem Herausgeber des Neuen Wiener Tagblatt Moriz Szeps, antwortete er 1885: "Mögen Ihre guten Wünsche in Erfüllung gehen; möge ich je Gelegenheit haben, das Vertrauen zu rechtfertigen, welches viele in mich setzen, und möge die Zeit bessere Tage und Gelegenheit zu Taten bringen – wenn die Kraft bis dahin nicht erlahmt ist und wenn nicht alles schon zu Ende ist." Mit seinen politischen Publikationen dachte er die öffentliche Meinung beeinflussen zu können.

In dieser Hinsicht überschätzte er die Wirkung seiner Artikel und musste schließlich erkennen, dass er sich damit nur schadete, gleichzeitig aber nichts erreichte. Im Gegenteil. Mit seiner journalistischen Tätigkeit, die eingeweihten Hofkreisen natürlich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bekannt war, stellte er sich selbst immer mehr ins Abseits, da man seine Ansichten damit kannte und ihn daher so gut wie möglich isolierte – eine zunehmend demütigende Situation.

Hinzu kam, dass seine politische Meinung von einem Großteil der Bevölkerung nicht geteilt wurde – Antisemitismus und Nationalismus waren auf dem Vormarsch – liberales Gedankengut immer weniger gefragt. Rudolfs Resignation wurde zunehmend zum vorherrschenden Grundton seiner Korrespondenz mit Moriz Szeps: "Möge es mir beschieden sein, wenigstens die Hälfte meiner Pläne durchzuführen, dann kann ich beruhigt einstens vom Schauplatz verschwinden …".

Hoffnungslosigkeit, Pessimismus und Gleichgültigkeit prägten die Briefe seines letzten Lebensjahres. Anlässlich seines 30. Geburtstags schrieb er: "30 Jahre ist ein großer Abschnitt, kein eben zu erfreulicher; viel Zeit ist vorüber, mehr oder weniger nützlich zugebracht, doch leer an wahren Taten und Erfolgen. Wir leben in einer schleppenden, versumpften Zeit; wer weiß, wie lange das noch so fortgehen wird."

Die anfangs bemüht harmonische Ehe des Kronprinzen mit Stephanie von Belgien scheiterte vor allem am unterschiedlichen Charakter der beiden. Stephanie war betont standesbewusst, liebte Repräsentation und zeremonielles Hofleben, Rudolf hingegen kannte keine Standesdünkel und fühlte sich in ungezwungener Atmosphäre, die er vor allem in einfachen Vorstadtlokalen fand, am wohlsten. Mit seiner zeremoniösen und steifen Frau war so etwas unmöglich.

So unternahm Rudolf seine nächtlichen Ausflüge vorzugsweise in Begleitung seiner langjährigen Geliebten Mizzi Caspar, einer bekannten Wiener Edelprostituierten. Die aus Graz stammende Caspar war als begehrenswerte und ausnehmend schöne Frau bekannt, vor allem aber entsprach sie dem Typus des "Wiener Mädls" – unkompliziert, charmant, lustig und sinnlich.

Die "geheime Krankheit"

Doch Rudolf hatte neben Mizzi Caspar noch weitere Affären. Immer öfter kam es auch zu Eifersuchtsszenen mit Stephanie, die kein Verständnis mehr hatte und seine amourösen Abenteuer nicht – wie zu jener Zeit üblich – hinnahm. Vor allem im Kaiserhaus stand man Liebschaften – solange diese diskret abliefen – neutral gegenüber. Heiraten wurden ausschließlich aus dynastischen Gründen geschlossen. Niemand verlangte, dass man einem Partner treu blieb, den man aus rein politischen Gründen geheiratet hatte.

Verhältnisse – beider Ehepartner – standen an der Tagesordnung und galten sogar als Statussymbol, daher hatte auch kaum jemand Mitleid mit der betrogenen Kronprinzessin. Der Doppelmoral der Zeit entsprechend gab man sogar ihr die Schuld für Rudolfs außereheliche Vergnügungen. Graf Hoyos meinte etwa: "Seine Gemahlin soll ihm, aus begründeter oder nicht begründeter Eifersucht, wie mir Oberst-Hofmeister Graf Bombelles sagte, gewisse Rechte verweigert haben, die ihn erbitterten und auf schlimme Abwege brachten."

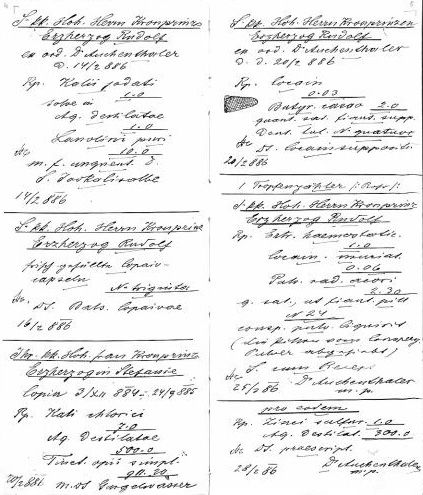

Rudolfs reges Liebesleben blieb nicht ohne Folgen. Am 16. Februar 1886 wurde bei ihm Gonorrhö (Tripper) diagnostiziert, die damals weitestverbreitete Geschlechtskrankheit. Rudolfs Hofarzt verschrieb mit Copaivabalsam gefüllte Kapseln, die entzündungshemmend wirkten. Zusätzlich erhielt Rudolf Cocainzäpfchen und Morphiumpulver gegen die Schmerzen. Die Erkrankung kann keinesfalls als Rudolfs "Anfang vom Ende" bezeichnet werden. Der Prozentsatz der an Tripper erkrankten Bevölkerung war extrem hoch, Statistiken zufolge infizierte sich jeder 5. Mann mindestens einmal im Leben. Eine medizinische Heilung war zwar damals nicht möglich, aber eine schmerzlindernde und desinfizierende Behandlung, die dazu beitrug, dass der Körper bei Schonung schließlich meist selbst mit der Infektion fertig wurde. Gonorrhö wurde daher eher als Kavalierskrankheit denn als Todesurteil angesehen.

Dem oftmals geäußerten Verdacht, Rudolf wäre auch an Syphilis erkrankt, widersprechen alle Quellen eindeutig. Rudolf erhielt keine damals üblicherweise gegen Syphilis verschriebene Quecksilberbehandlung – in den Rezeptbüchern der Hofapotheke findet sich für Rudolf aus den Jahren 1874 bis 1889 lediglich die regelmäßige Verschreibung einer niedrig dosierten Quecksilbersalbe, ein oftmals verschriebenes Rezept für alle Mitglieder des Kaiserhauses. Schon allein die verordnete Menge an Salbe konnte niemals für eine antisyphilitische Schmierkur ausreichen, bei der der ganze Körper behandelt wurde. Es wurde jeweils nur 10 g Salbe hergestellt, eine minimale Menge – und die einzige Therapie, die es damals gegen die weit verbreiteten chronischen Augen- bzw. Bindehautentzündungen gab. Da der Unterschied zwischen Syphilis und Gonorrhö bereits seit 1867 bekannt war und die Krankheiten auch unterschiedlich behandelt wurden, ist auszuschließen, dass Rudolf befürchtete, an Syphilis erkrankt zu sein. Die Vermutung, dass seine Hoffnungslosigkeit auf das bei Syphilis zu befürchtende Siechtum sowie geistige Verwirrung zurückzuführen ist, ist daher hinfällig.

In der bisherigen Literatur wurde aus den Reihen des Kaiserhauses ausschließlich Rudolf mit Drogen – in erster Linie mit Morphium – in Zusammenhang gebracht. Tatsache ist, dass Rudolf nicht mehr Alkaloide verschrieben wurden als anderen Mitgliedern der kaiserlichen Familie – vor allem im Vergleich zu seinem Cousin Erzherzog Franz Ferdinand, dem über Jahre Codein, Morphium und zuletzt sogar Heroin gegen seinen chronischen Husten verschrieben wurde. Nach seiner Trippererkrankung, die mit Cocain und Morphium gegen die Schmerzen behandelt worden war, wurde Rudolf im Jahre 1887 nochmals Morphium verschrieben – diesmal jedoch zur Behandlung einer schweren Bronchitis.

Aus den Hofrezeptbüchern geht eindeutig hervor, dass Rudolf, nachdem die Bronchitis ausgeheilt war, auch kein Morphium mehr erhielt. Die Behauptung, dass sich aus der Morphinbehandlung des Kronprinzen eine Morphinsucht entwickelt hätte, ist daher zu hinterfragen. Der orale Gebrauch von Morphium gab aufgrund der geringen Wirkung sehr selten Veranlassung zum Missbrauch, und Rudolf war, wie gesagt, nicht das einzige Mitglied des Kaiserhauses, dem Morphium verabreicht wurde. Ebenso häufig nahmen auch sein Vater und seine Mutter dieses Alkaloid, ohne dass man sie als Morphinisten bezeichnet hätte. Da Morphium damals nicht als Droge im heutigen Sinn angesehen wurde, scheint es unlogisch, dass sich Rudolf Morphium heimlich besorgt hätte. Alle anderen Mitglieder des Kaiserhauses erhielten – auch über einen längeren Zeitraum – die heute als Suchtgift eingestuften Substanzen. Rudolf musste sich Morphium also nicht heimlich über seinen Kammerdiener besorgen.

Der einzige Fall einer drohenden Suchtgefahr bestand – zumindest in den Augen der damaligen Ärzte – im Fall der Erzherzogin Elisabeth Marie, Kronprinz Rudolfs Tochter. So veranlasste der Hofarzt Doktor Biehl, der sich offenbar Sorgen über den Codein-Konsum von Elisabeth Marie machte, im Jahre 1909 in den Hofrezeptbüchern folgende Eintragung: "Über Auftrag des Herrn Doc. Dr. Biehl ist für Frau Fürstin Elisabeth zu Windisch-Graetz unter keinen Umständen mehr Codein zu expedieren, sondern Anaesthesin Tabletten …"

Die Analyse der Hofrezeptbücher führt also nicht unbedingt zu den Faktoren (Syphilis und Drogensucht), die Mitauslöser für einen Selbstmord sein konnten. "Vom 'Erschießen' sprach K.R. seit Sommer 1888. Er machte auch der Mizi den Vorschlag, sich mit ihm im Hußaren-Tempel zu erschießen. Mizi lachte darüber u. glaubte es auch nicht, als er ihr … sagte, er werde sich in Mayerling erschießen ... K.R. äußerte sich Mizi gegenüber wiederholt – aber immer erst seit dem Sommer 1888 – es erheische seine Ehre, dass er sich erschieße...". Das gab der Polizeiagent Florian Meißner 1889 zu Protokoll.

Demnach trug sich Rudolf bereits seit Sommer 1888 mit dem Gedanken, seinem Leben ein Ende zu setzen. Mizzi Caspar war nicht bereit, mit ihm in den Tod zu gehen. Weggefährten für den Tod In der erst siebzehnjährigen und verliebten Baronesse Mary Vetsera fand Rudolf schließlich jemanden, der es war. Die Affäre der beiden hatte über Vermittlung einer Cousine Rudolfs, Marie Gräfin Larisch, im Herbst 1888 begonnen und fand am 30. Jänner 1889 in Mayerling ihr Ende, als der Dreißigjährige zunächst Mary und dann sich selbst erschoss.

Nicht nur die Existenz der Abschiedsbriefe der beiden schließen aus heutiger Sicht immer wieder aufkommende Mord- oder Verschwörungstheorien aus. Symptomatisch für die Strukturen des Wiener Hofes ist die Tatsache, dass selbst die kaiserliche Familie durch das eigenmächtige und kaltblütige Vorgehen der Hofkamarilla mehr als 24 Stunden keine Ahnung vom wahren Tathergang hatte und bewusst falsch informiert wurde. So wurde zunächst nicht nur Rudolfs Eltern, dem Kaiserpaar, sondern auch Marys Mutter vorgetäuscht, Mary hätte als verschmähte bzw. abservierte Geliebte den Kronprinzen vergiftet und sich danach umgebracht. Alles nur, um zu vermeiden, dass Marys Mutter in Mayerling auftauchen und die diskrete Abwicklung der unangenehmen Angelegenheit stören könnte.

Erst am darauffolgenden Tag geriet der kaiserliche Leibarzt in die peinliche Situation, den ahnungslosen Kaiser durch den Obduktionsbericht über die Kugel, mit der sich Rudolf erschossen hatte, zu informieren. Marys Verwandte durften das Mädchen erst 36 Stunden nach ihrem Tod abholen. Sie fanden sie schließlich in einer Kammer, nackt, unter einem Kleiderberg versteckt.

Rudolfs politische Bedeutung wird heute fast überschätzt. Der Kronprinz war kein Rebell, sondern agierte zeit seines Lebens ausschließlich im Hintergrund – und anonym. Er sah es als völlig ausgeschlossen an, offiziell Stellung zu beziehen, wagte es niemals, gegen seinen Vater aufzutreten, stand nach außen absolut loyal zu ihm und führte ein zermürbendes Doppelleben – ein Dilemma, an dem er auch zerbrach.

Auch wenn seine politischen Visionen heute als zukunftsweisend angesehen werden können, darf man diese nicht isoliert betrachten. Abgesehen davon, dass es fraglich ist, ob selbst Rudolf die verkrusteten Strukturen so schnell hätte verändern können, bleibt die Tatsache, dass die politische Entwicklung der Zeit in eine vollkommen andere Richtung ging. Selbst ein Kaiser Rudolf hätte den aufflammenden Nationalismus, der schließlich zum Ende der Monarchie führte, nicht ignorieren – und wahrscheinlich nicht aufhalten können.

So ist Rudolfs Selbstmord nicht nur als persönliches Scheitern eines Kronprinzen anzusehen, sondern auch als Vorbote des Zerfalls des Habsburgerreiches. Rudolf hatte die Probleme des Staates erkannt und war dann daran zerbrochen, nichts verändern zu können. Sein Selbstmord ist als tragisches persönliches Scheitern zu bewerten, gleichzeitig zeigt er auch die Ausweglosigkeit der Politik des Wiener Hofes auf. Als Rudolf sich fragte: "wie lange ein so alter und zäher Bau, wie dieses Österreich, braucht, um in allen Fugen zu krachen und zusammenzustürzen …." sah er den Untergang bereits kommen. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 23./24.8.2008)