Spanien kündigt ein 50-Milliarden-Sparpaket an.

***

Davos/Brüssel - "Nein, bitte! Niemand, der die Details kennt, was die Eurozone ausmacht, wird überlegen, dass Griechenland oder ein anderes Land die Währungsunion verlassen wird." Im Gespräch mit dem Standard verliert der für Wirtschaft und Währung zuständige EU-Kommissar Joaquín Almunia kurz seine gute Laune. Zu den auch in Davos zirkulierenden Meldungen über einen Rettungsplan für Griechenland befragt, sagte der Spanier: „Diese Gerüchte machen keinen Sinn. Es gibt keine Rettungspläne für Griechenland. Das Land hat Probleme, das weiß jeder." Aber Griechenland habe ein „sehr ambitioniertes Programm" präsentiert, wie man die finanziellen und makroökonomischen Ungleichgewichte ausbalancieren könne. „Jetzt bereiten wir in Brüssel Empfehlungen vor, um den griechischen Behörden zu helfen, diese Pläne auch zu hundert Prozent umzusetzen. Wir werden sie dabei unterstützen, das umzusetzen. Wir fragen sie auch, das so rasch als möglich zu implementieren. Und zwar in einer Weise, die den gleichen Willen zeigt, den sie bei der Vorstellung ihrer Budgetziele gezeigt haben."

Zuvor hatte sich Almunia mit griechischen Wirtschaftsvertretern am Rande des Weltwirtschaftsforum getroffen. In Davos beteuerte der griechische Finanzminister Giorgos Papakonstantinou ebenfalls, nicht mit europäischen Regierungen über Nothilfen zu verhandeln. Es gebe keinen Plan B und Mutmaßungen darüber seien nicht hilfreich, wiederholte er sichtlich entnervt. Derartige Hilfen für ein Land der Eurozone wären ein Präzedenzfall in der Geschichte der Währungsunion und sind im Regelwerk auch nicht vorgesehen. Auch Deutschland und Frankreich dementierten erneut, an Rettungsplänen beteiligt zu sein. Berichte, wonach es auch Hilfe vom Internationalen Währungsfonds geben könnte, erhielten nach einem Gespräch des griechischen Finanzministers mit IWF-Vertretern in Davos Auftrieb.

Zur griechischen Schuldentragödie kommen ökonomische Ungleichgewichte als Bedrohung der Währungsunion hinzu. Ungewöhnlich deutlich wird darauf in einem Entwurf für die Erklärung der Euro-Finanzminister nach ihrem kommenden Treffen im Februar hingewiesen. Das Auseinanderdriften der Wettbewerbsfähigkeit im Euroraum gebe „Anlass zu ernster Sorge für das Funktionieren der Währungsunion", heißt es in dem Papier, aus dem das Handelsblatt am Freitag zitierte.

Die Bedenken gelten nicht nur Griechenland, sondern auch Irland, Spanien, Portugal und Zypern. In diesen fünf Ländern seien die Ungleichgewichte besonders groß, sie alle hätten erhebliche Probleme mit ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit bei Preisen und Produktionskosten. Besorgniserregende strukturelle Schwächen im Export wiesen überdies Belgien, Frankreich, Italien, Malta, Slowenien, die Slowakei und Finnland auf.

In einer relativ starken Wettbewerbsposition seien nur Deutschland, Luxemburg, die Niederlande und Österreich. Handlungsbedarf etwa bei der Verbesserung der öffentlichen Finanzen, der Reform der Arbeitsmärkte und der Stärkung der Binnennachfrage gebe es auch in diesen Ländern.

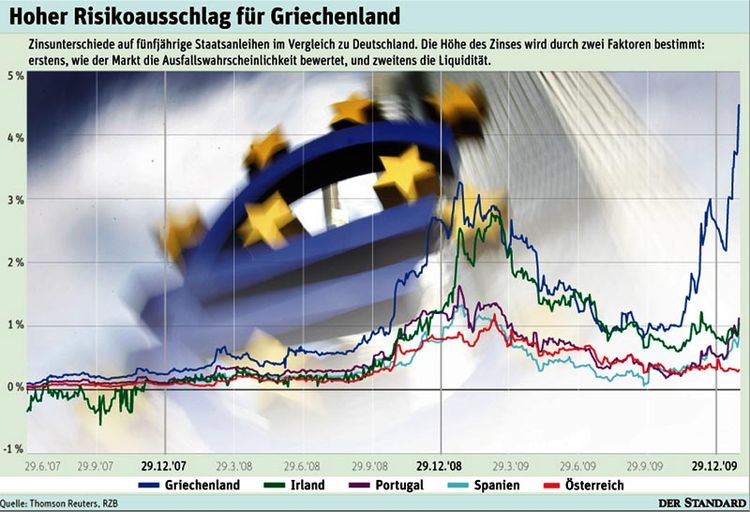

Auch der griechische Finanzminister zeigte sich besorgt wegen der Aufschläge für griechische Staatsanleihen, die ein Rekord_niveau erreichten. Am Freitag lag der Aufschlag bei zehnjährigen Bonds zu vergleichbaren deutschen Bundesanleihen bei 3,7 Prozentpunkten - für fünfjährige Papiere musste die Regierung in Athen sogar einen Aufschlag von mehr als 4,5 Prozentpunkten zahlen.

Zugleich geriet der Euro unter Druck: Er notierte unter der Marke von 1,40 Dollar und damit so niedrig wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Zudem rücken Probleme Portugals in den Vordergrund, nachdem Gerüchte über eine Herabstufung der Bonität durch mehrere Ratingagenturen kursierten.

In immer mehr Ländern gibt es aber auch Sparbemühungen. Im Kampf gegen das Haushaltsdefizit hat Spaniens Regierung am Freitag einen rund 50 Mrd. Euro schweren Sparplan beschlossen. Zugleich wurde bekannt, dass die Neuverschuldung im Jahr 2009 nach jüngsten Schätzungen 11,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen hat. (afs, szi, Reuters/DER STANDARD, Print-Ausgabe, 30./31.1.2010)