Fast schon schien es, als versinke der Internationale Währungsfonds in der Bedeutungslosigkeit. Geschwächt durch die Kritik an den Kriseninterventionen in Südostasien in den 90er-Jahren und durch rückläufige Nachfrage nach seiner Unterstützung quer über den Globus war der Fonds in einen Dornröschenschlaf gefallen - um jäh von der Krise geweckt zu werden.

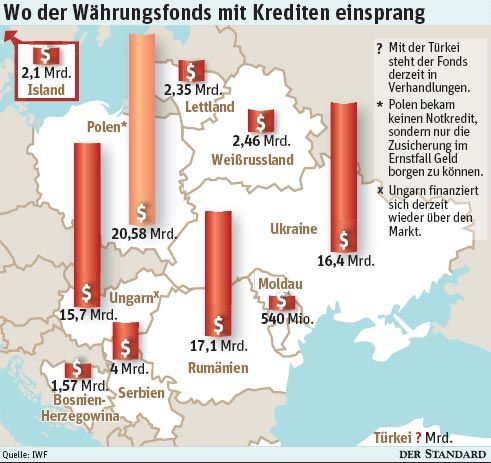

Quasi über Nacht ist der IWF zurück auf allen Podien, auf denen die Bekämpfung der Krise thematisiert werden. Der IWF ritt in zahlreichen Ländern zur Stabilisierung der Volkswirtschaften ein. Allein in Zentral- und Osteuropa vergab er Kredite in Höhe von 75 Milliarden Dollar (siehe Grafik). Zum Vergleich: Die EU gab "nur" 21 Milliarden aus.

Mehr Geld zur Verfügung

Die Mittel des IWF wurden massiv aufgestockt, die Expertise der Washingtoner Theoretiker ist überall gefragt. Top-Polit-Themen - wie Kandaren für Banken und Finanzmärkte zur Verhinderung neuer Krisen - werden maßgeblich vom IWF geprägt: Seine Studie wird beispielsweise die Entscheidung prägen, ob es international zur Einführung einer Bankensteuer kommen wird.

Die neue Machtfülle wird nicht nur positiv gesehen. So kann das Engagement des IWF in Europa als Schwäche der EU gedeutet werden. Ein österreichischer Notenbanker äußert seinen Unmut darüber, dass mit dem Fonds auch die USA in Osteuropa erstarkt seien. Das liegt am Modus der Kreditvergabe: Jedes Mal, wenn der IWF einem Staat beispringen will, muss er bei seinen 186 Mitgliedern um einen Beitrag ansuchen. Die USA tragen dabei traditionell bis zu ein Viertel der Kosten.

Angst vor Blamage

Das Auffangnetz für Lettland, Ungarn und Rumänien hätte die Union zudem im Alleingang knüpfen können. Und auch außerhalb der EU-Grenzen, in der Ukraine, Weißrussland und Serbien, sähe so mancher Stratege lieber eine Brüsseler Hilfstruppe. Zum Showdown dürfte es bei einer allfälligen Rettung Griechenlands kommen. Sollte der Fonds sogar ein Gründungsmitglied der Eurozone auffangen müssen, wäre das laut europäischen Zentralbankern eine ziemliche Blamage für den Währungsraum.

Doch der Siegeszug des IWF ist nicht nur der Krise zuzuschreiben, sondern auch veränderten Strategien, seit der Franzose Dominique Strauss-Kahn das Kommando übernommen hat. Die früheren Schablonen-Kuren - Budgetsanierung (meist über die Kürzung von Sozialausgaben) und hohe Zinsen zur Stabilisierung der Währung - drückten in der Regel auf das Wachstum. Die makroökonomischen Ziele des Fonds seien gerade in der Asienkrise "stark auf Schrumpfung ausgerichtet", hieß es kürzlich in einer Uno-Studie.

Heute ist das anders. Der IWF gibt bei der Vergabe seiner Kredite weniger Auflagen als in früheren Krisen. Das Zauberwort heißt Flexibilität: Eine Bedingung in Lettland muss nicht notwendigerweise auch in der Ukraine gelten. Es gibt zudem Garantien für stabile Staaten zur Krisenvorbeugung, die an keine Bedingungen geknüpft sind, davon hat etwa Polen profitiert.

Wenn der IWF sagt, er überlasse es den Staaten, wie sie sparen sollen, bedarf das allerdings einiger Einschränkungen.

Neue Rolle gesucht

Zunächst verlangt der IWF in manchen Fällen, etwa bei Weißrussland, sehr wohl Strukturreformen der Wirtschaft und Privatisierungen. Zudem haben sich die Partner des IWF geändert. Ungarn etwa ist bereits eine offene Volkswirtschaft, der IWF würde nicht mehr viel finden, was sich privatisieren oder liberalisieren ließe.

An zwei Fragen wird sich die Zukunft des Fonds entscheiden. Erstens muss der IWF seine Rolle nach der Krise definieren. Diskutiert wird etwa darüber, den IWF als eine Art Sekretariat der G-20 Staaten einzurichten. Der IWF würde wirtschaftliche Expertise anbieten und hätte die Aufgabe, vor künftigen Krisen zu warnen.

Zudem geht es um die vieldiskutierte Reform der Stimmgewichtung im Fonds selbst. Der Einfluss der Staaten beim IWF richtet sich nach ihrer Bedeutung in der Weltwirtschaft. Die USA, Japan und Europa dominieren daher, Österreichs Stimmanteil beträgt 0,86 Prozent.

Schwellenländer sind in diesem System unterrepräsentiert. Luxemburg hat mehr Gewicht als die Philippinen mit einer fast 200-mal so großen Bevölkerung. Bis Jänner 2011 soll die Reform abgeschlossen sein, Hauptgewinner wären China, Korea und Türkei. Eines steht schon jetzt fest: Die USA werden keine Stimmen abgeben und damit weiterhin Vetomacht bleiben. So die Reform kommt, wird Europa die meisten Stimmen abgeben müssen. (Andreas Schnauder, András Szigetvari, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 1.2.2010)