derStandard.at: Frühe oder späte Fehlgeburt - wo liegt der Unterschied?

Philipp: Es gibt verschiedene Definitionen. Ich halte die Unterscheidung zwischen embryonalem und fetalem Abort für die Klügste. Von einem embryonalen Abort ist die Rede, wenn die Frucht weniger als drei Zentimeter groß ist. Das entspricht ungefähr der 10. Schwangerschaftswoche. Bei einer Größe von über drei Zentimeter spricht man von einem Fetus. Ist das Kind bereits 500 Gramm schwer, also etwa der 24. Schwangerschaftswoche entsprechend, dann spricht man von einer Totgeburt.

derStandard.at: Früher wurde einer Frühgeburt relativ wenig Bedeutung beigemessen. Heute sind Frauen nach einem Abort oft schwer traumatisiert. Was hat sich verändert?

Philipp: Der Lifestyle. Heute werden Frauen häufig wesentlich später schwanger und Schwangerschaften sind oft exakt geplant. Für eine Frau, die sich beispielsweise nach einer Babypause bewusst für ein Kind entscheidet, ist eine Fehlgeburt natürlich oft eine Katastrophe. Dazu kommt, dass viele Paare reproduktive Techniken in Anspruch nehmen. Ein Trend, der einer Schwangerschaft zu einem ganz anderen Stellenwert verholfen hat.

derStandard.at: Angeblich bleiben aber viele Frühgeburten ohnehin vollkommen unbemerkt. Angenommen, man geht davon aus, dass es sich um eine natürliche Selektion handelt, wieso ist dann die registrierte Fehlgeburt verglichen damit eine so große psychische Belastung?

Philipp: Es stimmt, dass wahrscheinlich 50% aller befruchteten Eizellen zumeist unbemerkt abgehen. Von den 15-20% aller Schwangerschaften, bei denen wir im Ultraschall erkennen, dass sie nicht mehr weiterwachsen, kann man aber nicht automatisch davon ausgehen, dass es sich um eine natürliche Selektion, also um einen kranken Embryo handelt. Meistens ist das zwar der Fall, aber die genaue Ursache sollte insbesondere bei Patientinnen mit unerfülltem Kinderwunsch und wiederholter Fehlgeburt individuell genau abgeklärt werden.

derStandard.at: Warum?

Philipp: Unter anderem deshalb, weil Frauen nach einer Fehlgeburt oftmals Schuld- oder Versagensgefühle entwickeln und es wichtig ist ihnen diese zu nehmen.

derStandard.at: Wie finden sie die Ursache?

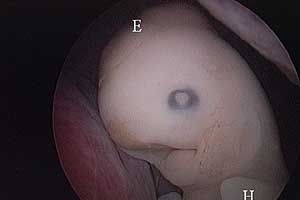

Philipp: Der springende Punkt ist, den Embryo zu untersuchen. Mit Hilfe einer Embryoskopie sehe ich mir vor der Ausschabung der Gebärmutter (Curettage) die Frucht noch im Mutterleib morphologisch genau an. Ist der Embryo einmal abgegangen oder wurde er durch eine Curettage bereits entfernt, dann lässt er sich auch nicht mehr untersuchen, weil der äußerst fragile Embryo dabei praktisch immer zerstört wird. Eine genetische Untersuchung embryonalen Gewebes wird am Ende der Embryoskopie durchgeführt. Das hat den Vorteil, dass eine Verunreinigung des durch mütterliche Zellen damit besser als bisher vermieden werden kann.

derStandard.at: Das heißt, mit Hilfe der Embryoskopie kann man erkennen, ob der Embryo krank war?

Philipp: Ja. Bei 75% aller embryonalen Fehlgeburten, die die Masse der Fehlgeburten ausmachen, liegen letale Chromosomenstörungen zugrunde. In der Hauptsache sind hier Trisomien zu finden, vor allem die Trisomien 15,16 und 22. Neben diesen Chromosomenstörungen gibt es auch noch Entwicklungsstörungen, also Fehlbildungen des Embryos, wie beispielsweise Neuroalrohrdefekte oder Zwillingsmalformationen mit einem normalen Chromosomensatz. Der Vorteil der Embryoskopie ist nicht nur, dass ich der Mutter ihre Schuldgefühle nehme, sondern auch, dass ich aus dem Ergebnis der Untersuchung wichtige individuelle Rückschlüsse auf Ursache und Wiederholungsrisiko der diagnostizierten Fehlbildungen ziehen kann. Bei einem Neuralrohrdefekt könnte beispielsweise unter anderem ein Folsäuremangel dahinterstecken. Man kann hier also auch präventiv für kommende Schwangerschaften etwas tun. Daneben gibt es aber auch embryonale Fehlbildungen ohne Chromosomenstörung, die zwar zumeist letal sind, aber praktisch kein Wiederholungsrisiko in zukünftigen Schwangerschaften haben.

derStandard.at: Aber was ist mit der Mutter? Könnte die Ursache nicht doch auch bei ihr zu finden sein?

Philipp: Das kann sein, allerdings wird den Müttern vielfach von vornherein der Ball zugespielt. Das heißt, auf der Suche nach einer Erkrankung ihrerseits, werden sie in einen riesigen diagnostischen Apparat hineingepresst. Unter Umständen werden dann Gerinnungsstörungen, eine Uterusfehlbildung oder ein Hormonmangel diagnostiziert. Diese maternalen Faktoren gibt es, allerdings werden sie meiner Meinung nach derzeit noch total überbewertet.

derStandard.at: Wieso?

Philipp: Unter anderem deshalb, weil die Mutter leicht zu untersuchen ist. Man muss nur Blut abnehmen, schickt es ins Labor und bekommt dann scheinbar einen harten Befund. Für eine kleine Subgruppe aller registrierten Fehlgeburten ist diese Vorgehensweise wahrscheinlich angebracht, sprich sie ist auch von Erfolg gekrönt. Die Mutter hat eine Erkrankung, wird therapiert und die nächste Schwangerschaft wird komplikationslos ausgetragen.

Das Problem ist nur, diese Subgruppe zu finden. Es ist daher meiner Meinung nach ganz entscheidend primär herauszufinden, ob hinter einer Fehlgeburt nicht eine embryonale Störung liegt. Diese lässt sich nämlich nicht behandeln und im Fall einer Chromosomenstörung muss sie auch gar nicht behandelt werden. Der Mutter kann ich dann aber sagen, dass es sich hier tatsächlich um eine Qualitätskontrolle der Natur handelt und ihre Prognose für eine nächste Schwangerschaft in der Regel gut ist.

derStandard.at: Wie macht sich für die Frau selbst ein Frühabort bemerkbar?

Philipp: Die meisten dieser Schwangerschaftsverluste enden als sogenannte stille oder verhaltene Fehlgeburten. Das bedeutet, der Embryo hört auf zu wachsen. Die Frau hat weder Blutungen, noch andere Beschwerden. Manchmal treten Übelkeit oder Spannungen in der Brust auf, das muss aber nicht sein. Im Rahmen einer vorgeburtlichen Routineuntersuchung ist der Frühabort dann ein Zufallsbefund.

derStandard.at: Was, wenn doch Blutungen auftreten?

Philipp: Die Blutung an sich ist noch nicht bedrohlich und in der Frühschwangerschaft ein ganz häufiges Phänomen. Die meisten Schwangerschaften entwickeln sich trotzdem ganz normal weiter. Der Ultraschall gibt hier Gewissheit, ob es sich um eine intakte Schwangerschaft oder eine Fehlgeburt handelt.

derStandard.at: Angenommen, die Frau hat keine Beschwerden hat und die verhaltene Fehlgeburt wurde im Ultraschall noch nicht diagnostiziert. Wie entwickelt sich ein stiller Abort weiter?

Philipp: Aus dem stillen Abort wird ein klinisch manifester Abort. Zumeist entwickelt sich ein Abortus incipiens (beginnende Fehlgeburt), der dann schließlich in einem Abortus completus oder incompletus (vollständiger bzw. unvollständiger Abort) endet. Der Muttermund beginnt sich zu öffnen, die Frau bekommt Blutungen und das Schwangerschaftsprodukt geht irgendwann zur Gänze oder eben unvollständig ab.

derStandard.at: Aber auch wenn sich die Ursache der Fehlgeburt als embryonale Störung herausstellt, ist die psychische Belastung für die Frau groß. Wie helfen Sie Ihr?

Philipp: TLC, tender love and care - In der Literatur ist gut belegt, dass diese Frauen die wesentliche bessere Prognose für zukünftige Schwangerschaften haben. Die Angst vor einer wiederholten Fehlgeburt ist enorm, deshalb mache ich bei der nächsten Schwangerschaft von Anfang an viele Ultraschallkontrollen. Daneben empfehle ich Lifestylefaktoren zu beachten. Gesund leben, auf Rauchen verzichten, Koffein reduzieren usw.

derStandard.at: Bieten Sie den Frauen zur Verarbeitung des Traumas auch psychologische Unterstützung an?

Philipp: Die wichtigste psychische Unterstützung ist, den Frauen zu sagen, warum es zu der Fehlgeburt gekommen ist. Eine genaue Diagnostik ist, für meine Begriffe, die beste psychologische Betreuung, deshalb ist es auch so wichtig den Embryo morphologisch und zytogenetisch zu untersuchen. Leider wird diese Untersuchung in Österreich noch viel zu wenig gemacht. (derStandard.at, 20.04.2010)