Barack Obama bleibt seine Einwanderungsreform weiter schuldig.

*****

Joe Arpaio ist stolz darauf, dass sie ihn den härtesten Sheriff Amerikas nennen. Er nennt sich ja selber so. "America's Toughest Sheriff" - groß hängt der Spruch in seinem Büro. Triumphierend zieht er Fotos aus der Schreibtisch-Schublade, die Häftlinge seines Zeltknasts Tent City in rosa Unterwäsche zeigen. Harte Kerle mögen die Farbe nicht, also zwingt er sie, Rosa zu tragen. Gern lässt er die Gefangenen zu viert aneinander gekettet am Straßenrand Unkraut jäten.

Seit 1992 ist Arpaio Sheriff im Maricopa County, mit seinem Kittchen am Rande von Phoenix als Markenzeichen. In den letzten Jahren war es ruhiger um den publicitysüchtigen Hardliner geworden, jetzt hat er das Rampenlicht wieder. Arpaio versteht sich als Anführer einer Bürgerbewegung, die verhindern will, dass illegale Einwanderer über die Wüstengrenze aus Mexiko kommen.

Am Wochenende, als die erzkonservative Tea Party an einem Stück Grenzzaun eine Kundgebung organisierte, war der 78-Jährige der unbestrittene Star. Die amerikanische Border Patrol, verlangte er dort, solle schon auf mexikanischem Boden Streife fahren, damit sie die Menschenschleuser eher aufspüren könne. Ende Juli musste er freilich eine Schlappe hinnehmen. Eine Bundesrichterin in Phoenix kippte ein Gesetz, nach dem den Polizisten Arizonas erlaubt werden sollte, was der Sheriff schon lange predigt: Passanten auf bloßen Verdacht hin auf ihre Papiere zu kontrollieren.

Wer nicht beweisen kann, dass er sich legal im Lande aufhält, kommt hinter Gitter, bevor er abgeschoben wird. So war es geplant, doch Richterin Susan Bolton sah darin eine unzumutbare Belästigung unbescholtener Bürger. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Polizeibeamte auch Passanten mit gültigen Papieren verhaften, begründete sie ihr Urteil. Arpaio kümmert sich nicht weiter darum. "Es gibt Mittel und Wege, es trotzdem zu tun" , sagt er ungerührt. "SB 1070 ist nicht tot."

SB 1070, Senate Bill 1070, heißt die Novelle, mit der Arizona eine Lawine ins Rollen brachte. Das Beispiel macht Schule. In Florida wollen es rechte Politiker kopieren, um den schätzungsweise 700.000 illegalen Migranten im "Sunshine State" das Leben schwer zu machen. "Florida wird kein Asylantenheim sein", poltert Bill McCollum, der Justizminister des Bundesstaats. McCollum hofft, dass ihn die Konservativen zum Kandidaten fürs Gouverneursamt küren, wenn er auf der Law-and-Order-Welle surft. Wer seinen Aufenthalt nicht nachweisen kann, landet automatisch für 20 Tage im Gefängnis, stellt er sich vor. Wer eine Straftat begeht, soll härter bestraft werden, sofern er ein "illegal alien" ist.

In Nebraska hat die Stadt Fremont beschlossen, Einwanderer ohne Papiere keine Wohnung mehr mieten zu lassen. In Utah wollen Abgeordnete ihre eigene SB 1070 zu Papier bringen. Doch es gibt Widerspruch. Chris Burbank, der Polizeichef von Salt Lake City, lehnt den Vorstoß ab. Er spricht von Rassismus. Er weiß, dass Menschen mit brauner Hautfarbe eher ins Visier der Patrouillen geraten als solche mit weißer. Seit Burbank seine Bedenken öffentlich machte, wird er in Drohbriefen als "Verräter" verteufelt.

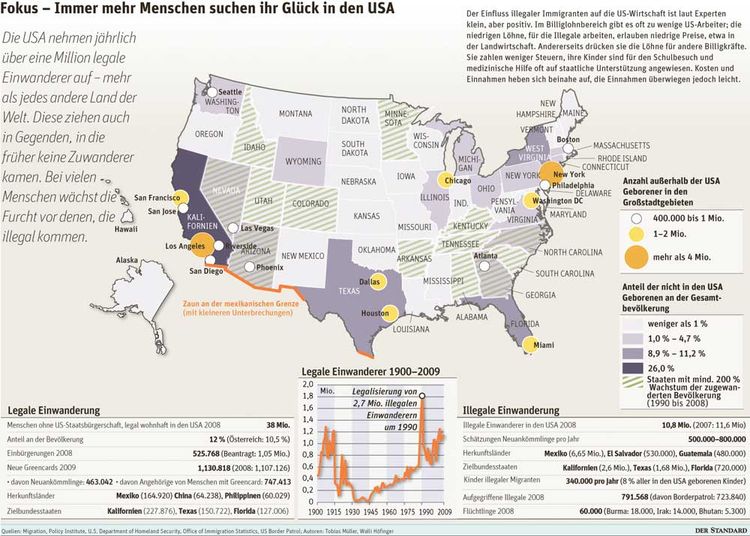

Elf Millionen Illegale

Niemand weiß, wie viele Menschen ohne Aufenthaltsrecht in den USA leben. Die Regierung schätzt ihre Zahl auf elf Millionen, die meisten stammen aus Lateinamerika, aus Mexiko, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Als die Wirtschaft boomte, waren die billigen Arbeitskräfte willkommen. Man ließ sie den Rasen mähen, Vieh schlachten, Zitronen pflücken. Die Behörden schauten weg. Jetzt, da die Arbeitslosigkeit konstant bei fast zehn Prozent verharrt, sind sie nicht mehr erwünscht.

Dabei haben die meisten Wurzeln geschlagen. Viele leben seit zwanzig Jahren im Land, ihre Kinder lernen an amerikanischen Schulen, die Bindungen zur alten Heimat werden schwächer und schwächer. Was zu tun ist, um ihren merkwürdigen Schwebezustand zu beenden, wissen amerikanische Politiker seit langem. Eine zweite Amnestie - die letzte hatte Ronald Reagan unterschrieben - soll sie eingliedern, sie eine Strafe zahlen lassen, ihnen dann aber eine Perspektive eröffnen.

Dass nichts geschieht, liegt auch am Zaudern im Weißen Haus. Barack Obama war mit dem Versprechen angetreten, eine Einwanderungsreform auf den Weg zu bringen. Es half ihm, eine Mehrheit der zunächst skeptischen Latinos für sich zu gewinnen, ein wichtiger Grund für seinen Wahlsieg. Dann bestimmten Wirtschaftskrise, Afghanistankrieg und Gesundheitsreform Obamas Regierungsalltag, während die Einwanderungsreform auf der Prioritätenskala nach und nach weiter unten rutschte.

Republikaner wie John McCain, einst entschiedener Fürsprecher einer neuen Amnestie, haben eine Kehrtwende vollzogen und sich den Hardlinern angeschlossen. Verunsicherte Demokraten, die eine Schlappe bei den Parlamentswahlen im November fürchten, wollen das heiße Eisen nicht anfassen, zumindest nicht jetzt.

Der Präsident möge energischer für die Reform werben, mahnt Raul Grijalva, der für die Stadt Tucson in Arizona im Kongress zu Washington sitzt. Sein Vater war als Bracero, als Feldarbeiter, aus Mexiko in die USA gekommen. "Ich glaube", sagt Grijalva diplomatisch, "die Zeit ist reif für eine echte Lösung." (Frank Herrmann aus Washington/DER STANDARD, Printausgabe, 18.8.2010)