Vesta: ein Asteroid, der beinahe ein Planet geworden wäre.

Katlenburg-Lindau - Mit über 500 Kilometern Durchmesser (wegen der unregelmäßigen Form ein Mittelwert) ist Vesta eines der größten Objekte im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Anders als Ceres und Pallas wird sie aber nicht als Zwergplanet, sondern nur als Asteroid geführt. Dabei verfügt sie aber über eine derart differenzierte Struktur, dass man sie ebenso wie ihre beiden Schwesterobjekte auch als Protoplaneten bezeichnen könnte - gewissermaßen einen Planeten, "der es nicht ganz geschafft hat".

Vergleichbare Objekte haben sich in der Frühpase unseres Sonnensystems nach und nach zu Planeten zusammengeballt oder sind durch heftige Zusammenstöße zerbrochen. Auch Vesta hat in ihrer Geschichte zumindest eine gewaltige Kollisionen erlebt, bei der vermutlich die Asteroidengruppe der Vestoiden aus ihrer Kruste herausgeschlagen worden ist. Bisher seien jedoch Zweifel an dieser Theorie geblieben, schreibt das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS), da unter diesen Asteroiden keiner nachgewiesen werden konnte, der Material aus dem Mantel von Vesta enthält.

Die Entdeckung

Diese Lücke schließe nun der Asteroid 1999 TA10, den die deutschen Forscher gemeinsam mit Kollegen der University of North Dakota entdeckt hatten: Die mineralogische Zusammensetzung des Asteroiden deute darauf hin, dass er nicht wie viele andere Asteroiden aus der äußeren Gesteinskruste, sondern aus dem tieferen Innern des Mutterasteroiden stammt. Mit einem Teleskop auf Hawaii maßen die Forscher um Andreas Nathues die chemische Zusammensetzung des Asteroiden: Neben calciumhaltigem Wollastonit deuten die Messungen vor allem auf das eisenhaltige Ferrosilit hin. "Diese Stoffe kommen zwar sowohl in der Kruste, als auch im Mantel von Vesta vor", erklärt Andreas Nathues vom MPS. "Entscheidend ist jedoch das Verhältnis". Bei keinem anderen Vestoiden sei ein derart geringer Eisenanteil gemessen worden. "Vieles spricht dafür, dass wir es bei 1999 TA10 mit einem Stück aus dem Innern von Vesta zu tun haben", sagt Nathues.

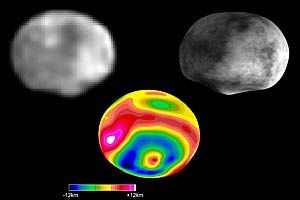

Der Fund erlaubt es nun, die Dicke von Vestas äußerer Gesteinskruste zu bestimmen, schreiben die MPS- Forscher im Fachjournal "Icarus". Modelle der Oberfläche von Vesta, die auf Beobachtungen des Hubble-Teleskops zurückgehen, beziffern die Tiefe des Südpolkraters mit maximal 25 Kilometern. Der neue Fund beweist nun, dass dies gleichzeitig der maximalen Dicke der äußeren Gesteinskruste entspricht. Aus der Analyse von Vestas Aufbau wiederum lässt sich ableiten, aus welchem Materialgemisch der Protoplanet einst entstanden ist - und somit, welche Stoffe bei der Entstehung des Sonnensystems in welchem Verhältnis zur Verfügung standen.

Vesta bietet damit einzigartige Einblicke in die frühe Phase unseres Sonnensystems vor mehr als vier Milliarden Jahren. Sie ist daher auch Ziel der NASA-Raumsonde "Dawn" in diesem Sommer, die Vesta ein Jahr lang begleiten soll. (APA/red)