Wer von ihnen ist noch am Leben? Wer von den Lebenden wäre noch in Nicaragua anzutreffen.

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert machte ich eine Reise durch die Dichterwerkstätten Nicaraguas. Ich besuchte nicht alle, dazu hätte die Zeit nicht gereicht, auch wenn von den sechzig Talleres, die nach dem Sieg der sandinistischen Revolution überall im Land entstanden waren, nur mehr die Hälfte betreut werden konnte, weil sich Nicaragua schon wieder im Kriegszustand befand. Es musste sich der Konterrevolutionäre erwehren, die mit massiver Unterstützung der USA von Honduras aus Anschläge verübten. Dazu kamen Engpässe bei der Versorgung, Treibstoffmangel, durch Regenfälle oder Attentate der Contra unterbrochene Straßenverbindungen, vor allem im Norden des Landes.

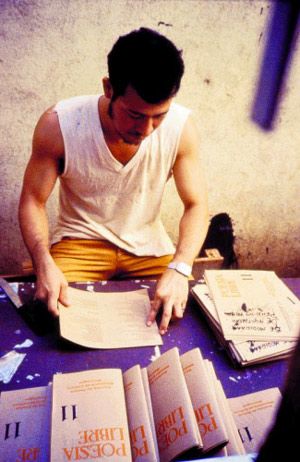

Dorthin machte ich mich in Begleitung des Dichters Gonzalo Martínez auf, der gerade 22 Jahre alt war und Werkstätten in Matagalpa, Estelí, Palacagüina und Ocotal betreute. Gonzalo stammte aus Bluefields, wohnte aber in der Hauptstadt, in einer Bretterbude zusammen mit sechs oder sieben Mitbewohnern, und der einzige Luxus, den es dort gab, war ein Schachbrett, vor dem er saß, als ich ihn eines Morgens abholte.

Die erste Werkstatt war vor der Revolution eingerichtet worden, auf einer Insel des Archipels Solentiname im Nicaraguasee, wo Ernesto Cardenal eine christliche Gemeinschaft gegründet hatte. Die costa-ricanische Lyrikerin Mayra Jiménez regte Cardenals Nachbarn - Bäuerinnen, Fischer, Handwerker - dazu an, ihre Erlebnisse und Empfindungen in freien Versen, ungebundener Sprache aufzuschreiben. Cardenal besann sich dieser Tradition, als er 1979 Kulturminister wurde.

Ihm schwebte ein Volk vor, das nicht nur die Dichtkunst durch seine spezifischen Erfahrungen bereichern, sondern sich schreibend auch als Subjekt der gesellschaftlichen Erneuerung wahrnehmen würde; Poesie als Rückversicherung gewissermaßen, als Korrektiv und Garant dafür, dass die Entwicklung nicht über die Köpfe und Herzen der Menschen hinweggehe. Das Vorhaben barg auch eine Gefahr, die nämlich, dass sich die Leute konventioneller Vorbilder versicherten, die Erfahrung von Revolution und Krieg rhetorisch überhöhten und ihre Lebensbedingungen unter abstrakten Begriffen und schmückenden Beiwörtern begruben.

Dagegen setzte Cardenal zweierlei: Erstens sollten die "poetas orientadores", die Betreuer der Werkstätten, die wie Gonzalo Martínez selbst aus ihnen hervorgegangen waren, den Laiendichtern die universale Dichtung, von Sappho über Eliot, Pound, Kafavis bis zu den Gesängen indigener Völker, nahebringen, zum andern erließ er Merkregeln, die an der Poetik des Exteriorismo, der in Nicaragua vorherrschenden Literaturströmung, angelehnt waren: "1. Verse brauchen keinen Reim. 2. Konkrete Begriffe sind abstrakten vorzuziehen. 3. Gedichte gewinnen an Aussagekraft, wenn sie Eigennamen von Ortschaften, Flüssen oder Leuten beinhalten. 4. Nicht so sehr auf Ideen, sondern auf Dingen soll Dichtung basieren, auf Gegenständen, die wir berühren, hören, sehen, riechen können. 5. Man soll schreiben, wie man spricht. 6. Gemeinplätze sind zu vermeiden. 7. Bemühe dich, die Sprache möglichst zu verdichten. Vermeide den Superlativ. Und Gedichte sollen subjektive Gefühle beinhalten, die aber objektiv beschrieben werden müssen."

Schreiben, wie man spricht

Auch wenn Cardenal sie nur als Richtlinien verstanden hatte, waren seine Regeln umstritten; besonders die jetzige Präsidentengattin Rosario Murillo bekämpfte die Dichterwerkstätten in ihrer doppelten Funktion als Vorsitzende der Vereinigung Sandinistischer Kulturarbeiter und als Herausgeberin der führenden Literaturbeilage des Landes. Murillo schrieb und schreibt selbst Gedichte, die - so könnte man sagen - alle Mängel aufweisen, vor denen der Kulturminister warnen wollte.

Einige Talleristas, die ich treffen sollte, waren mir schon durch ihre Gedichte vertraut, Aura Sofía Sánchez zum Beispiel, die in Matagalpa als Sekretärin arbeitete, oder der Bauer Modesto Silva, der in Palacagüina die Koordinationsstelle für Wiederaufbau leitete. Mit 45 Jahren war er der älteste Laiendichter, den ich kennenlernte. Der zweitälteste, der scheue Juan Urbina, der in Estelí Tabakblätter zu Zigarren rollte, war 38. Der drittälteste war ich selbst, mit dreißig. Ich erinnere mich an eine stille Nacht, in der wir bei Modesto um einen aus ungehobelten Brettern gezimmerten, von einer Kerosinlampe beleuchteten Tisch saßen und die Gedichte anhörten, die seit Gonzalos letztem Besuch entstanden waren, von einer Lehrerin verfasst, einem Arbeiter, einem Studenten, drei jungen Mädchen, dem Buchhalter der örtlichen Genossenschaft. Und natürlich von Modesto selbst, der unter dem Gelächter der anderen dreimal dasselbe Gedicht rezitierte, weil es schon in vier Sprachen übersetzt worden war, worauf er mächtig stolz war: "Miriam // So groß war die Freude / über deinen Brief, / daß beim ersten Mal Le- sen / mir nicht klar wurde, / was da stand: / Ich liebe dich nicht."

Aura in Matagalpa hatte ein ähnlich knappes, lakonisches Gedicht geschrieben, über einen 15- oder 16-jährigen Jungen, dem sie in einem entlegenen Weiler Lesen und Schreiben beigebracht hatte. Ehe sie mit der Alphabetisierungsbrigade ins nächste Dorf aufbrach, hatte er ihr sein Heft gezeigt, darin das erste Wort, das er allein, ohne Anleitung geschrieben hatte: ihren Namen. Das habe, sagte sie, ein warmes, zärtliches Gefühl in ihr wachgerufen, das sie in Versen bewahren wollte.

Die meisten Gedichte verdankten sich solchen warmherzigen Empfindungen. Der Erinnerung an die verstorbene Großmutter, dem Gesang der Vögel vor Tagesanbruch, der ersehnten wie der erfüllten Liebe, dem Trennungsschmerz, den Freundinnen, Freunden, Angehörigen, die von Somozas Nationalgarde oder von Söldnern aus Honduras ermordet worden waren.

Mich überraschte, wie selten Missstände zur Sprache kamen, und noch mehr erstaunte mich das Fehlen von Hass. Selbst in der Darstellung von Gräueltaten überwog fast immer das Andenken an die Tugenden dessen, der sie erlitten hatte, und sooft von der Notwendigkeit des Kämpfens die Rede war, schwang das Bedauern darüber mit, wie in diesem Gedicht des Arztes Luis Santiago Palacios Gómez aus Jalapa: "Unsere 120-mm-Granatwerfer / machen beim Feuern einen Krach / daß einem Hören und Sehen vergeht. / Trotzdem packt uns jedesmal / eine Wut / denn da fliegen sie hin / die Krankenhäuser, die Schulen / die Erholungsheime / die wir nicht bauen können / weil wir uns verteidigen müssen."

Der nahe Krieg weit weg. Nach Ocotal, meiner nördlichsten Station, waren zwei Dichter aus Palacagüina mitgekommen. Tags zuvor hatten Contras die Ortschaft angegriffen, und nun war es unmöglich, die lokalen Talleristas zusammenzutrommeln: Ein Mädchen machte, von Tür zu Tür, "politische Arbeit", die anderen standen Wache, hoben Schützengräben aus oder waren mit dem Beseitigen der ärgsten Schäden beschäftigt. Aber meine Begleiter redeten nicht von der Bedrohung, sondern unterhielten sich über gemeinsame Bekannte, Mädchen, das Schreiben von Gedichten.

Schon vorher, in Estelí, hatte ich über die Behutsamkeit gestaunt, mit der Gonzalo die vorgelesenen Gedichte kritisierte. Das von Félix Rubén Espinoza schlug einen kühnen Bogen von Grillengezirpe nachts und Schlaflosigkeit über Stimmen aus dem Radio, Heiligenbilder und eine Leninbüste bis zum Memento mori. Mit beiläufigen Fragen, wie nebenher, gelang es Gonzalo, die verschlungenen Gedanken so weit zu entwirren, dass der Dichter Lust bekam, sich das Gedicht noch einmal vorzunehmen.

In schlechten Stunden

Drei Frauen in frisch gestärkten Uniformen traf ich nach meiner Rückkehr in Managua. Ana Sofía Martínez aus der Dichterwerkstatt der Sandinistischen Luftwaffe hielt ihr einjähriges Kind im Arm, während sie mir ein Gedicht über einen Kameraden vorlas, der nachts Wache schiebt. Die anderen beiden, Lorena Montiel und Gladys Paguaga, waren Aufseherinnen in einem Gefängnis. Sie erzählten, wie lange es gedauert hatte, bis sie es wagten, über das zu schreiben, was ihnen besonders wichtig war, das erotische Begehren. "Am Anfang dachten wir, so was zeige ich lieber nicht her, was werden die Leute von mir denken, aber diese Scham haben wir mittlerweile verloren."

Während ich, zurück in Österreich, ihre Verse übersetzte, hörte ich von wachsender Militarisierung und Entbehrung. Freunde brachten Briefe, Gedichte, neue Ausgaben der auf grobem Packpapier gedruckten Zeitschrift der Talleres. Ich erfuhr, dass Gonzalo Martínez, der "poeta orientador", zum Militärdienst eingezogen und an die Nordfront geschickt worden war. Ein anderer bat um Geld für Medikamente. Er schrieb auch, dass die Dichterwerkstätten infolge der Kriegshandlungen nur noch fallweise existierten. Dann blieben die Briefe aus. Bei den Wahlen 1990 siegte das bürgerliche Oppositionsbündnis, und damit war es mit der Volksdichtung vorbei. Seither habe ich mich oft gefragt, was wohl aus den Menschen geworden ist, denen ich auf meiner Reise begegnet war. Ob sie noch Gedichte schreiben oder Gedichte lesen. Wer von ihnen überhaupt noch am Leben ist. Und wer von den Lebenden nach wie vor in Nicaragua anzutreffen wäre.

In schlechten Stunden frage ich mich, ob sich der Aufwand des Gedichteschreibens gelohnt hat. Der Aufwand einer Revolution, die zum Gedichteschreiben anstiftet. Man müsste Ernesto Cardenal fragen, oder Mayra Jiménez in Costa Rica. Vor fünf Jahren, habe ich gelesen, hat sie wieder eine Werkstatt geleitet. In Solentiname, dort, wo alles angefangen hat. (Erich Hackl, DER STANDARD/ALBUM - Printausgabe, 29./30. Jänner 2011)