Will McIntosh: "Soft Apocalypse"

Broschiert, 256 Seiten, Night Shade Books 2011.

Wirft man einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser, springt er heraus. Setzt man ihn hingegen in kühles Wasser und erhitzt dieses langsam, kann sein kleines Gehirn in der graduellen Veränderung keinen einzelnen Punkt ausmachen, an dem es Zeit zum Absprung wäre. Er bleibt solange sitzen, bis er kocht. - Nun, ganz so doof, wie es diese bekannte Anekdote will, sind Frösche zu ihrem Glück doch nicht. Bei Menschen hingegen ist das nicht ganz so sicher, und so erinnert sich Jasper, Ich-Erzähler des Romans "Soft Apocalypse", an die Frosch-Metapher, als das Wasser rings um ihn und den Rest der Welt längst nicht mehr Badetemperatur hat. And all of a sudden it seemed obvious. I was living through an apocalypse. I was at a dating service in the middle of a slow apocalypse. Things weren't going to get better like the government said, they were going to keep getting worse. Eine späte Erkenntnis, noch dazu an einem unwahrscheinlichen Ort. Ob sie zu spät kommt, darauf gibt Will McIntosh erst ganz am Ende seines packenden Debütromans Antwort.

"Soft Apocalypse" ist die sich über zehn Jahre erstreckende Chronik eines Vorgangs, den die Medien The Decline nennen ... zumindest solange es noch Medien gibt. Ohnehin stellen sie mit ihren immer beunruhigender klingenden Nachrichten von weltweiten Ressourcenkriegen nicht mehr als ein kaum beachtetes Hintergrundrauschen dar - zu offensichtlich sind die Probleme, mit denen Jasper und seine Freunde in ihrer unmittelbaren Umgebung zu kämpfen haben. Der Roman handelt in Savannah, Georgia - nicht weit entfernt von dort, wo der ursprünglich aus New York stammende Autor eine Stelle als Professor für Psychologie innehat. Bevor er sich ans Langformat herantraute, hat Will McIntosh innerhalb weniger Jahre schon eine ganze Reihe von Kurzgeschichten verfasst; eine davon, "Bridesicle", ist im vergangenen Jahr mit dem Hugo Award ausgezeichnet worden.

Als die Handlung 2023 einsetzt, ist längst nicht mehr alles in Ordnung. Inmitten offensichtlicher Anzeichen für eine wirtschaftliche Depression schlägt sich die Clique von Jasper, Colin, Jeannie, Cortez und Ange als "Stamm" von Nomaden mit einer pfiffigen mikroökonomischen Idee durch. Allesamt sind sie junge Menschen mit hohem Bildungsgrad in unnütz (bzw. unbezahlt) gewordenen Bereichen: There were eighty million artists, blackjack dealers, documentary filmmakers, florists, and fellow sociology majors who were very sorry they'd followed their hearts. Noch ist also Zeit zum Scherzen - doch die Bedingungen werden beständig schlechter. Wo es zunächst nur Anfeindungen gab, folgt bald offene Gewalt, auf diese Deportationen und Massenerschießungen und schließlich der komplette Zerfall der Infrastruktur. Und all das schrecklich Schritt für Schritt: Schon in den ersten Kapiteln zeigt sich die Polizei als unwillig oder unfähig einzugreifen - als die Libanonisierung der USA voranschreitet, sind Polizei und Armee schließlich nicht mehr von den Truppen privater Warlords unterscheidbar, es kämpft einfach eine bewaffnete Horde gegen die andere. Ähnlich graduell erfolgt die Verschlechterung der Umweltbedingungen, von Ressourcenknappheit bis zum Wüten von Designer-Viren. McIntosh macht die Prozesse an kleinen Beispielen anschaulich - etwa einem Laden, der immer weniger Waren anbieten kann, bis er schließlich auf Produkte aus lokaler Fertigung umstellt. Oder anhand der Gespräche der ProtagonistInnen darüber, was sie über die Jahre hinweg zu vermissen beginnen: Frisch verstrichene, leuchtende Farben. Dicke Menschen. Etwas, das neu riecht. Tiere.

Ein Wendepunkt (doch in welche Richtung?) wird erreicht, als Jaspers Stamm dissidente WissenschafterInnen kennenlernt, die beschlossen haben, die Welt "zu verlangsamen", um so den völligen Untergang der Menschheit zu verhindern. Eines ihrer Mittel ist eine gentechnisch auf explosives Wachstum gezüchtete Sorte von Bambus, die sie überall im Land aussäen ... An dieser Stelle werden alle diejenigen eine Gänsehaut bekommen, die Ward Moores Satire "Greener Than You Think" ("Es grünt so grün") gelesen haben: Darin breitet sich mit Hilfe menschlicher Profitgier eine neuartige Supergras-Sorte von einem einzelnen Vorgarten-Fleckchen immer weiter aus, bis sie schließlich jeden Quadratzentimeter Land auf dem ganzen Planeten bedeckt. Auch McIntoshs Superbambus ist nicht aufzuhalten - und dann ist da noch die zweite Underground-Entwicklung zum Wohle der Menschheit: Das Designer-Virus Doctor Happy, das Menschen in aggressionsbefreite, glückliche AnarchistInnen verwandelt. Klingt gut, doch finden sich Jasper & Co nun gleich mit zwei neuen Menschentypen konfrontiert, die in einen nicht nachvollziehbaren Bewusstseinszustand eingetreten zu sein scheinen. Auf der einen Seite die in den Zustand der Unschuld zurückgeführten TrägerInnen des Virus, auf der anderen die Jumpy-Jumps, eine terroristische Bewegung, die extrem gewalttätig ist und als "Message" nur dadaistischen Unsinn verlautbart.

Überhaupt schwankt der Roman zwischen zwei Polen: Zum einen schockierend plötzliche Gewaltausbrüche, von denen der Autor ganz gezielt einen pro Kapitel aus dem völligen Nichts auftauchen lässt. Zum anderen das, was Autorenkollege Jon Armstrong "Soft Apocalypse" als poignant tale of survival, death, and dating bezeichnen ließ; keine alltägliche Kombination. Wie ein roter Faden ziehen sich Jaspers Beziehungsversuche durch die Stadien des Kollapses. Wider alle Vernunft bekennt der trotzige Romantiker, stolz darauf zu sein, to have the courage to wait for Ms. Right instead of running to the shelter of Ms. Best Available. Jasper, der das Wort "soulmate" im Munde führt und das Wort "tough" (und erst recht toughe Menschen) hasst, weiß selbst, dass er nicht für diese neue Zeit geboren ist. Aber erinnern wir uns an den Anfang: "Soft Apocalypse" handelt von graduellen Veränderungen.

"Soft Apocalypse" ist eines dieser Bücher, bei denen ich mich dabei ertappe, mit zusammengekniffenen Augen (um keinem Spoiler aufzusitzen) weiter hinten liegende Seiten nach Namen durchzuscannen, um zur beruhigenden Erkenntnis zu gelangen: Uff, zum Glück lebt er/sie zumindest da noch. Will McIntosh legt hier einen Roman vor, der das altbekannte Apokalypse-Thema mit sehr viel Menschlichkeit präsentiert. Und wer mit Jasper und seinen Freunden nicht mitleidet und bis zum Schluss das Beste für sie hofft, der hat echt kein Herz.

Alastair Reynolds: "Unendliche Stadt"

Broschiert, 816 Seiten, € 10,30, Heyne 2011.

In ungewohnte Gefilde entführt uns diesmal der walisische Star-Autor Alastair Reynolds: Statt in den kosmischen Weiten seines "Revelation Space"-Zyklus oder des Romans "Haus der Sonnen" finden wir uns zu Beginn von "Unendliche Stadt" (2010 als "Terminal World" erschienen) in einer Art prädigitalem, Zigaretten rauchenden 20. Jahrhundert wieder. Jedenfalls ist das der erste Eindruck, den der Stadtbezirk Neon Heights erweckt, wo der Romanprotagonist Quillon als Pathologe arbeitet. Als auf seinem Seziertisch ein "Engel" landet, erwacht der prompt wieder zum Leben und erzählt Quillon was von Machtkämpfen in den Himmlischen Höhen ... man glaubt fast Christopher Walken um's Eck lugen zu sehen und in einer weiteren Fortsetzung von "God's Army" zu sein ...

In Wahrheit stellt Reynolds ein BDO vor den LeserInnen ab, das sich sehen lassen kann: Spearpoint ist der Name eines am Äquator gelegenen 150 Meilen hohen "Hinkelsteins", der mit einem Stachelfortsatz über die Atmosphäre hinausragt, und zugleich der Name der Stadt, die sich in Serpentinen an diesem Brocken in die Höhe schraubt. Doch herrschen in den Bezirken dieser 30-Millionen-Stadt nicht überall die gleichen physikalischen Bedingungen: Menschen können sich dem Wechsel zwischen den Zonen medikamentös anpassen, die Technologie leider nicht. So muss Neon Heights auf einem geringeren Status verbleiben als die höhergelegenen Cybertowns - ganz zu schweigen von der posthumanen Gesellschaft der Nanotech-Engel, die um die Spitze von Spearpoint ihre Kreise ziehen. Und unterhalb der Neon Heights zeigen schon die Bezirksnamen Steamville und schließlich Horsetown, was noch geht und was nicht mehr. - Alles in allem ein genialer Entwurf, der jede Menge Interpretationsmöglichkeiten bietet: Ist Spearpoint eine Art Menschenzoo oder ein gewaltiges historisches Projekt, mit dem die Entwicklung der menschlichen Zivilisation illustriert werden soll? Und falls ja, verläuft diese Entwicklung dann eigentlich optimistisch von unten nach oben oder geht es - was zahlreiche Indizien für schwindende Ressourcen und gesellschaftlichen Niedergang anzudeuten scheinen - eher aus zivilisatorischen Höhen in Richtung Untergang? Ist Spearpoint überhaupt eher metaphorisch zu verstehen oder handelt es sich einfach nur um - Entschuldigung für das platte Wortspiel - einen heruntergekommenen Weltraumfahrstuhl?

Das Szenario wirkt in seiner Vielschichtigkeit ähnlich faszinierend wie China Miévilles "Die Stadt & die Stadt" ... und darum ist es auch der erste große Fehler des Romans, dass Quillon nur allzubald - und aus politischen Gründen, die nie sonderlich schlüssig herausgearbeitet werden - Spearpoint verlässt und die eigentliche Erdoberfläche betritt. Dort erfahren wir immerhin, dass die Zonen-Einteilung in Spearpoint lediglich wie in einer Nabe zusammenläuft, sich aber über den gesamten Planeten erstreckt. Ansonsten gilt hier in Quillons eigenen Worten: "Es gibt nichts Neues unter der Sonne". Wir finden eine postapokalyptische, neobarbarische Welt vor, wie man sie aus Film, Funk und Fernsehen hinlänglich kennt - inklusive "Mad Max"-artiger Totenschädel-Banditen und der pulpigen Carnivorgs (=hirnfressenden Cyborgs made in Ekelhausen). Plus das, was Reynolds vor Veröffentlichung des Romans als Steampunk-Element in Aussicht gestellt hatte: den Schwarm, eine Flotte teils kilometerlanger Luftschiffe, die eine Art fliegenden Restposten der Zivilisation bilden.

"Unendliche Stadt" hätte einen knackigen 200- oder 300-Seiten-Roman abgegeben; doch umfasst er über 800, und die trägt die Geschichte bei weitem nicht. Ironischerweise zeigt sich dies am deutlichsten beim kürzesten der drei Teile, aus denen der Roman besteht: Im Mittelteil geht es um einige schwarminterne Polit-Querelen, die letztlich einem bezeichnend antiklimaktischen Ausgang zugeführt werden, kurz: Es geschieht nichts von irgendwelcher Bedeutung für die Gesamthandlung. Stattdessen dümpelt die Luftschiffflotte 140 Seiten lang in der Gegend herum, bis sie schließlich am Kapitelende zu einer Hilfsaktion für Spearpoint aufbricht - und bis sich erneut etwas Entscheidendes tut, sind im anschließenden Teil 3 auch schon wieder 100 Seiten vergangen. Wenn dann noch Boten Nachrichten von weit entfernten Kampfhandlungen überbringen, verstärkt sich der Eindruck, der sich zum ersten Mal eingestellt hatte, als Quillon beim Blick zurück auf Spearpoint sah, wie in der Stadt alle Lichter ausgingen: In "Unendliche Stadt" scheint sich alles Interessante meistens just dort abzuspielen, wo wir gerade nicht sind.

Das wirkliche Paradoxon an "Unendliche Stadt" ist jedoch, dass der Roman trotz Überlänge jede Menge weiße Flecken aufweist. Ein Besuch in den höherentwickelten Vierteln der Stadt hätte nicht geschadet, insbesondere bei den Engeln - vielleicht wären dann auch deren Beweggründe ein wenig nachvollziehbarer geworden. Was gleichermaßen für die Totenschädel gilt, die mangels erzählerischen Aufwands leider lächerlich eindimensionale Comics-Schurken bleiben. Dann wäre da zum Beispiel noch die mehrfach erwähnte, aber nie wirklich elaborierte Vorgeschichte Quillons mit seinem zwielichtigen Kumpel Fray, was sich irrtümlicherweise wie der Verweis auf eine früher erschienene Erzählung liest; es gibt aber keine. Nicht fertig Ausgeführtes am einen Ende des Buchs, ein absolut enttäuschender Schluss am anderen ... man könnte den Roman glatt für den Mittelteil einer Trilogie handeln, doch denkste: Er steht für sich allein. Und geht unter dem eigenen Gewicht in die Knie. - Schade um die vielen vergebenen Chancen, aber auch große Autoren können mal einen schlechten Tag erwischen.

Larry Niven & Edward M. Lerner: "Der Krieg der Puppenspieler"

Broschiert, 556 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2011.

Das ist der erste aus dem aktuellen Schwung Romane aus Larry Nivens Bekanntem Weltraum, der der Ehrlichkeit halber nicht mehr die Aufschrift "Ein Ringwelt-Roman" trägt. Schließlich bietet nach "Die Flotte der Puppenspieler" (hier die Nachlese) und "Weltenwandler" auch "Der Krieg der Puppenspieler" (im Original 2009 als "Destroyer of Worlds" erschienen) keinen Vorab-Besuch auf Nivens populärster Schöpfung: Handlungschronologisch befinden wir uns schließlich immer noch zwei Jahrhunderte vor der Entdeckung der Ringwelt. Und doch enthält der erneut gemeinsam mit Edward M. Lerner geschriebene Roman zahlreiche Querverweise auf ältere Werke Nivens. Darunter ist auch - und hier werden Niven-Fans erfreut aufhorchen - eine direkte Anknüpfung an den 1973 erschienenen Roman "Protector" (auf Deutsch "Der Baum des Lebens" bzw. "Brennans Legende").

Soll heißen: Es gibt ein Wiedersehen mit den Pak ... und die schleppen immer Probleme im Kielwasser mit. Für Niven-Neulinge: Die Pak sind in Nivens Bekanntem Weltraum die kosmischen Ahnen der Menschheit und gekennzeichnet durch ein zusätzliches Lebensstadium, das uns verlorenging. Erwachsene wie du und ich wären für die Pak nur Brüter - kaum mit nennenswerter Intelligenz gesegnet, gerade gut genug für die Fortpflanzung. Ein Pak ist nach seinen Begriffen erst dann erwachsen, wenn er von den symbiotischen Viren einer Lebensbaum genannten Pflanze in einen geistig und körperlich überlegenen Protektor verwandelt wurde. So geschehen in "Brennans Legende", so geschehen aber auch in den "Ringwelt"-Romanen: Manche LeserInnen mögen sich daran erinnern, in welch furchterregendes Wesen sich Glückskind Teela, Mitglied der Original-Ringwelt-Expedition, am Ende von "Ringwelt-Ingenieure" verwandelte. - Protektoren interessiert absolut nichts anderes als das Überleben ihres Clans. Das gilt auch für den extremsten aller Gefahrenfälle, denn gleich zu Beginn von "Der Krieg der Puppenspieler" erfahren wir, dass auch die Heimat der Pak von der Supernova-Kettenreaktion im galaktischen Zentrum bedroht wird - ebenjener Katastrophe, vor der das Volk der Puppenspieler mitsamt seinen Heimatwelten auf der Flucht ist. So fliehen nun also auch die Pak - und wie das so ihre Art ist, tun sie dies untereinander um Ressourcen kämpfend und alles auf ihrem Weg Liegende vernichtend. Unter anderem wird sich dieser Weg in absehbarer Zeit mit dem der Puppenspieler-Weltenflotte kreuzen, das galaktische Spiel ums Überleben ist eröffnet ...

Wer weder die originalen "Ringwelt"-Erzählungen noch die bisherigen Post-Millennium-Romane, die Niven gemeinsam mit Edward M. Lerner konzipiert und geschrieben hat, kennt, wird sich im aktuellen Roman zwar einigermaßen leicht zurechtfinden. Doch hat sich da im Verlauf der Jahrzehnte schon einiges an komplizierten Beziehungsgeflechten angesammelt. Grundkonstante bleibt Nivens Philosophie, dass die Biologie das Verhalten bestimmt - sicher eine diskutierenswerte Anschauung, doch hat sie zur Folge, dass Moral zu einem höchst relativen Begriff wird. Selbst die wortwörtlich weltenzerstörenden Pak lassen sich vor diesem Hintergrund nicht als simple Pulp-Bösewichter schildern. Und erst recht gilt dies für Nivens genialste (und irgendwie leicht obszöne) Schöpfung, die Puppenspieler selbst. Als Nachkommen von Herdentieren ist Flucht ihre natürliche Reaktion auf Gefahren und Mut gleichbedeutend mit Wahnsinn. Addiert man dazu die Möglichkeiten einer - teils selbstentwickelten, teils zusammengekauften - Supertechnologie, erhält man eine brisante Mischung: Denn wenn die Puppenspieler eine potenzielle Bedrohung argwöhnen, geht ihnen ein präventiver Holocaust genauso leicht von der Hand (bzw. von der Greiflippe) wie den Pak; mögen sie es auch lieber hinterrücks und mit großem Sicherheitsabstand tun.

Als Zünglein an der Waage fungieren die zwischen allen Stühlen sitzenden Menschen. Genauer gesagt die Nachkommen von KolonistInnen, die von den Puppenspielern auf eine ihrer Naturschutzwelten entführt und als billige Arbeitskräfte missbraucht wurden, bis sie ihre Geschichte erfuhren und sich - geschildert in den beiden Vorgängerromanen - Autonomie erkämpften. Naja, so ungefähr jedenfalls ... bei Licht betrachtet werden sie immer noch instrumentalisiert, indem sie mit ihrem Planeten New Terra ein Stückchen vor der restlichen Weltenflotte reisen und so mit etwaigen Gefahren als erste konfrontiert werden. Wie eben mit den Pak. Zentrale Figur ist einmal mehr New Terras Geheimdienstchef Sigmund Ausfaller, der eigentlich von der Original-Erde stammt, aber Opfer eines "Individual-Kidnappings" und anschließender partieller Gedächtnislöschung wurde; entsprechend groß ist sein Misstrauen gegenüber den Puppenspielern. Was ihn interessanterweise aber nicht davon abgehalten hat, seine Kinder nach griechischen Gottheiten zu benennen, ganz so wie es die aktuelle Mode unter den Puppenspielern vormacht (wofür man angesichts von Pak-Namen wie "Thssthfok" übrigens dankbar ist). Mit den Puppenspielern verbindet ihn überdies eine tiefsitzende Paranoia, mit den Pak wiederum der über allem stehende Beschützerinstinkt gegenüber seiner Familie - solche charakterspezifischen Querverweise sind ebenso gestalterische Elemente wie der Umstand, dass Niven/Lerner die ersten Kapitel mit Variationen ein- und desselben Satzes beginnen: Das ist Komposition alter Schule, fast wie ein Song von Marvin Hamlisch. Und apropos: Lieder gehören zu den Erinnerungen, die nicht aus Sigmunds Gedächtnis eliminiert wurden; in einem tragikomischen Nebenstrang der Handlung versucht er immer wieder, aus Songtexten und sogar Kochrezepten Informationen herauszufiltern, die sein gelöschtes Wissen um die galaktische Position der Erde rekonstruieren könnten.

Selten wird ein Leitmotiv so konsequent durchgezogen wie hier, und es heißt: Misstrauen und Geheimniskrämerei. Zur höchstmöglichen Verdichtung bringen Niven und Lerner dies an Bord des Raumschiffs "Don Quixote", wo die brisante Partnerschaft von Menschen und Puppenspielern um eine Abordnung der vor kurzem erst entdeckten Gw'oth ergänzt wurde. Diese sympathischen Seestern-Aliens wollen eigentlich nur helfen, durchlaufen aber eine derart rasante geistige und technologische Entwicklung, dass den Puppenspielern der Schreck durch Mark und Bein gefahren ist ... und den Gw'oth bleibt diese Reaktion natürlich auch nicht verborgen. So drehen sich die drei formal miteinander verbündeten Fraktionen in einem fortwährenden Kreislauf des Belauerns und Bedauerns darüber, potenzielle Freunde zwecks Selbstschutz enttäuschen zu müssen. Eine eigentlich sehr witzige Situation, klammert man erst mal den Gedanken aus, dass über mindestens zweien der Parteien das Genozid-Damoklesschwert hängt. Aber zumindest rüstet die heikle Situation Sigmund für das anstehende Psycho-Duell mit dem Protektor Thssthfok, gegen dessen superiore Fähigkeiten ihm nur eine "Waffe" bleibt: Das musste er durch überlegene Paranoia kompensieren.

Wäre "Der Krieg der Puppenspieler" ausschließlich als raffiniertes Kammerspiel angelegt, wäre der Roman schon lesenswert genug. Aber natürlich hat Niven das Ganze auch in eine Rahmenhandlung eingebettet, die für FreundInnen der Hard SF nichts zu wünschen übrig lässt. Unter anderem bringt der Altmeister darin Waffen zum Einsatz, die selbst einem Neal Asher zu überdimensioniert vorkämen, es lebe die relativistische Physik! In einem Satz: Wer klassische Space Opera auf souveränem Niveau sucht, ist hier an der richtigen Stelle.

Daryl Gregory: "The Devil's Alphabet"

Broschiert, 389 Seiten, Del Rey 2009.

A, B, C ... in Daryl Gregorys "teuflischem Alphabet" stehen diese Buchstaben für Argos, Betas und Charlies, drei neue Varianten des Homo sapiens. Was uns zu drei weiteren zentralen Buchstaben bringt: TDS für Transcription Divergence Syndrome, jenes singuläre Ereignis ungeklärter Ursache, das vor 14 Jahren in Switchcreek, Tennessee, ein Viertel der Bevölkerung getötet, einige wenige Menschen unberührt gelassen und den großen Rest in eine der drei neuen Formen verwandelt hat. Die Namensgebung selbst ist schon der erste Witz Gregorys: Für die anfängliche Welle der Betroffenen, die sich nach und nach in drei Meter große Bohnenstangen mit grauer Haut verwandelten, ersann man noch einen wissenschaftlich klingenden Begriff wie argillaceous osteo...-dingsbums, was schließlich zu "Argos" verkürzt wurde. Als kurz darauf Erkrankte aber zu haarlosen knallrothäutigen Wesen mutierten, sprach man von der "Beta"-Welle der Epidemie ... um schließlich für den dritten Kreis an Betroffenen - die vor Fett- und Muskelmassen eine nahezu quadratische Form annahmen - nonchalant aufs Flieger-Alphabet zurückzugreifen.

Plötzlich auftretende massenhafte Verwandlung von Menschen - am besten in einem Kaff, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen - ist ein beliebter Plot in der Phantastik. Gregory variiert ihn, indem er das unerhörte Ereignis zu den Akten gelegt hat: Man hat sich an die neue Bevölkerung von Switchcreek gewöhnt, die Weltöffentlichkeit hat (fürs erste zumindest) das Interesse verloren; gelegentlich kommen noch TouristInnen. Und auch ein ehemaliger Einwohner: Paxton Abel Martin, einer der wenigen, die von TDS unberührt blieben, und der noch als Teenager Switchcreek verließ. Die Rückkehr eines Erwachsenen ins heimatliche Städtchen ist noch so ein klassischer Topos, auffällig dabei die Parallelen zwischen Paxton und Del, dem Protagonisten von Daryl Gregorys überragendem Debütroman "Pandemonium" (hier die Nachlese). Auch Paxton ist Ende 20, hat es weder zu einer beruflichen Karriere noch zu einer Beziehung gebracht und fühlt, dass etwas in ihm steckt, das ihn anderen Menschen entfremdet. Die Aufklärung der Geheimnisse von Switchcreek spiegelt daher letztlich den Versuch wider, sein ureigenstes Mysterium zu ergründen.

Und Geheimnisse gibt es in Switchcreek jede Menge: Zum Beispiel warum Paxtons Kindheitsfreundin Jo Lynn Selbstmord begangen hat ... falls es denn wirklich Selbstmord war. Im Zuge der Nachforschungen enthüllt sich Paxton allmählich ein überraschend komplexes - und streckenweise bizarres - Beziehungsgeflecht zwischen den vier verschiedenen Bevölkerungsteilen Switchcreeks. Die Annäherung daran erfolgt mit Witz, doch der Gregory-typisch lockere Erzählton ist pure Taktik, um Paxton respektive uns ganz easy an neue Phänomene heranzuführen: Da wird ein Beta als a bodybuilder who'd been eating other bodybuilders beschrieben, oder Bürgermeisterin "Aunt" Rhonda, ebenfalls Beta, über den Satz: She looked like the Man in the Moon in drag. Soweit die Oberfläche, doch gerade in Rhonda zeigt sich Gregorys Gabe der hervorragenden Charakterisierung. Alleine über ihre Art zu sprechen erschließt sich uns eine Figur, hinter deren jovialer Fassade eine Eiserne Lady aufblitzt. Rhonda - eine Schlüsselfigur zu den Geheimnissen von Switchcreek - ist fraglos diejenige, die alles zusammenhält; Berechnung und ein gewisses Maß an Skrupellosigkeit muss man ihr deshalb nolens volens zugestehen. Doch wofür setzt sie ihre Macht ein? Hat sie Leichen im Keller oder ist sie letztlich doch die Wohltäterin ihrer Stadt? Und wenn ja, warum lebt sie dann in einem befestigten Anwesen wie eine Drogenbaronin?

... damit in Zusammenhang steht eines der irritierendsten Elemente von "The Devil's Alphabet": Ältere Charlie-Männer schwitzen eine vintage genannte Substanz aus, die überaus eigentümliche Auswirkungen auf andere haben kann. Paxton ist dafür besonders empfänglich, und wenn ihn die Absonderungen seines Vaters in einen empathischen Rausch treiben, dann ist das die wohl schrägste Variante des Motivs "rührseliges Wiedersehen von Vater und verlorenem Sohn", die man in den letzten Jahrzehnten gelesen hat. In seinen Bedeutungen kaum aufzuschlüsseln, das - und entsprechend genial. Andere Topoi wie etwa "rassische" Diskriminierung oder Political Correctness erhalten durch den Romankontext zwar ebenfalls eine spezielle Note, wirken aber deutlich weniger befremdlich. He felt like he was overdosing on strangeness, heißt es bezeichnenderweise an einer Stelle. Die schwüle Südstaaten-Atmosphäre, von Gregory in wunderbarer Weise geschildert, bildet den idealen Rahmen für die Erzählung und zugleich den größten denkbaren Kontrast zu dem Nicht-Leben, das Paxton im Chicagoer Exil geführt hat. Hier in Switchcreek wuchert nicht nur allenthalben die Natur, hier kann man auch seinen Mitmenschen nicht entrinnen - etwa wenn Paxton im Drogenentzug dahindämmert und von hilfreichen Nachbarinnen heimgesucht wird: The women enforced a no-fly zone of southern politeness: Every unpleasant thing was known, or if not known then assumed, and therefore beneath comment. ... A-men, the ladies said, and then they were gone in a wash of perfume and hairspray.

Es fällt ein entscheidender Satz, wenn Paxton sich seine materialistische Grundeinstellung in Erinnerung ruft: "Wir leben nicht in unseren Körpern, wir sind unsere Körper." Denn die körperlichen Veränderungen haben geistige nach sich gezogen, nicht umsonst bezeichnen sich die Gruppen als Kladen, ein Begriff, der aus der biologischen Systematik stammt. Die Argos wirken auf den ersten Blick wie furchterregende Riesen; auf den zweiten wie ein Ausbund an Gemütlichkeit; auf den dritten jedoch wie potenzielle Raubtiere, die sich nur durch ein hohes Maß an Selbstkontrolle im Griff haben. Die Betas hingegen erscheinen Außenstehenden deshalb wie Klone, weil sie sich durch Parthenogenese vermehren - und Vermehrung ist ihr einziger Lebensinhalt. Längst ist die Entfremdung zwischen Veränderten und "Normalen" eine beiderseitige Angelegenheit. Das kann komische Aspekte beinhalten - etwa wenn Paxtons alter Freund Deke, zum Argo geworden, zur monatlichen Fruchtbarkeitsuntersuchung Nacktfotos seiner Argo-Frau in die Arztpraxis einschmuggelt, weil er mit den rosa Gnominnen, die ihm die dort ausgelegten "Playboy"-Hefte anbieten, nichts mehr anfangen kann. Andere Aspekte - zum Beispiel die faschistoiden Tendenzen der Beta-Mädchen - sind da schon deutlich ungemütlicher. Und Bürgermeisterin Rhonda weiß: Was auch immer TDS ausgelöst hat - als Folge könnte sich eine Konkurrenzsituation mit globalen Implikationen anbahnen.

Dass sich in Sachen TDS zwar ein Favorit unter den all den medizinischen, quantenphysikalischen und religiösen Erklärungsversuchen herausschält, dies aber nicht letztgültig ausgearbeitet wird, ist schade. Der Grund dafür, dass der Jubel nach dem Erscheinen von Gregorys zweitem Roman ein bisschen verhaltener ausfiel als nach seinem Debüt, dürfte aber eher dem unvergesslichen Eindruck geschuldet sein, den "Pandemonium" hinterlassen hat. Gregorys Erstling war ein geniales Puzzlespiel - "The Devil's Alphabet" ist zwar von der Konstruktion her ähnlich, doch deutlich subtiler angelegt; und das popkulturelle Verweisgewitter von "Pandemonium" fehlt hier ganz. Aber muss ja auch nicht sein: "The Devil's Alphabet" ist auch so ein atmosphärisch dichter und vergnüglich zu lesender Roman voller überraschender Wendungen und genauer Beobachtungen eines Autors, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte.

George R. R. Martin: "Das Erbe von Winterfell" ("Das Lied von Eis und Feuer" 2)

Broschiert, 542 Seiten, € 15,50, Blanvalet 2011.

"Wenn man das Spiel um Throne spielt, gewinnt man, oder man stirbt. Dazwischen gibt es nichts." Mit diesen kalten Worten der Adeligen Cersei Lennister an ihren politischen Hauptkonkurrenten Eddard Stark wird die Erklärung nachgeliefert, warum der Roman im Original "A Game of Thrones" heißt. Und es ist mehr als symbolisch, wenn sich der Königsthron von Westeros, geschmiedet aus den Schwertern abgeschlachteter Feinde, als Monstrosität voller scharfer Kanten und Zacken präsentiert: Alles andere als ein bequemer Sitz, auf dem der Potentat seine Macht genießen kann - eher schon eine Ganzkörper-Dornenkrone. Noch einmal sei darauf hingewiesen, dass "Das Erbe von Winterfell", so dick das Buch auch sein mag, nur die zweite Hälfte des kolossalen Originalromans darstellt und unbedingt zusammen mit dem "Vorgänger" (hier der Rückblick) zu lesen ist.

Auf diesen 500 Seiten erleben wir, wie sich die Ideale des Rittertums endgültig aufzulösen beginnen, auch wenn sie von einigen ProtagonistInnen - nicht unbedingt denen mit der längsten Lebenserwartung - immer noch hochgehalten werden. Das wird sich in weiteren Bänden von George R. R. Martins gewaltigem Epos "Das Lied von Eis und Feuer" noch drastischer äußern, auch wenn Martin vielleicht nie den Grad an Ernüchterung erreicht wie die Erzählungen K. J. Parkers, die sich gegenüber herkömmlicher Fantasy mitunter als ähnlich zynisch erweisen wie der Spaghetti-Western gegenüber dem klassischen US-Western. Hier pendeln wir noch zwischen süffisanten Bonmots à la "Lord Eddard ist ein stolzer, ehrenhafter und ehrlicher Mann, und sein holdes Weib ist noch übler" (geäußert von Cerseis Bruder Tyrion) und Passagen, in denen eine Figur all ihre Illusionen mit einem Schlag verliert. Wie Eddards naive Tochter Sansa, die den Kopf mit dem gleichen höfischen Mittelalter-Kitsch voll hatte wie so mancher Fantasy-Enthusiast, bis die Realpolitik sie eines Schlechteren belehrte.

Womit wir schon beim Um und Auf von Martins Werk wären, dem polyperspektivischen Erzählen. Martin versteht es geschickt, die LeserInnen aus den eingeschränkten Perspektiven einzelner Figuren ein Gesamtbild erstellen zu lassen. Zum einen kann das zu Neubewertungen vermeintlich eindeutig "guter" oder "böser" Charaktere führen. Zum anderen erschließt sich uns dadurch aber auch Wissen, das die Figuren nicht haben. Besonders gelungen ist dies in einem der Sansa-Kapitel: Aus ihrem für sie harmlos erscheinenden Bericht erkennen wir entsetzt, dass Sansa, ohne es zu begreifen, eine zentrale Mitschuld am Verrat an ihrem geliebten Vater trägt - und dass sie dabei ist, diesen ungewollten Verrat an ihren übrigen Familienmitgliedern zu wiederholen. Sansa erkennt, dass etwas grausam schiefläuft, aber bei weitem noch nicht, welchen Anteil sie selbst daran hatte. Ein extrem gruseliges Kapitel.

Der Perspektivenwechsel folgt keinem simplen Reißverschlusssystem. Mal bleiben wir im selben Handlungsstrang und wechseln nur zwischen zwei Personen, die beide am selben Schauplatz agieren. Manchmal geht es aber auch zu geografisch weit entfernten ProtagonistInnen, deren Erlebnisse in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Hauptstrang stehen. Was bedeutet, dass durchaus mal 100 oder mehr Seiten vergehen können, bis wir zum nächsten Anschlusskapitel kommen. Hat ein Kapitel noch dazu mit einem Cliffhanger geendet, verführt dies unwillkürlich zum Weiterblättern, um die Erzählstränge einzeln und nacheinander durchzugehen. Hier ist eine Warnung angebracht: Theoretisch lässt sich dies ohnehin nur bei den beiden Figuren durchführen, die an weit entfernten Schauplätzen agieren: Daenerys, der ins Exil geflüchteten Thronerbin einer früheren Königsdynastie, und Eddards unehelichem Sohn Jon, der als Mitglied der Nachtwache an der Nordgrenze des Reichs im Einsatz ist. Die Daenerys-Kapitel lassen sich tatsächlich als eigener Mini-Roman lesen; Schauplatz der Handlung ist ja auch ein anderer Kontinent. Bei den Jon-Kapiteln ist eindeutig davon abzuraten - es kommt nämlich immer wieder mal ein Briefrabe aus dem Süden angeflogen und hat nen Spoiler im Schnabel.

Beide Figuren erfüllen aber noch eine größere Pflicht, was Martins Saga in ihrer Gesamtheit betrifft: Denn hier - an der Mauer im Norden von Westeros und in den Steppen des östlichen Nachbarkontinents - öffnen sich langsam die beiden Frontlinien, an denen die Magie in Gestalt von Eis und Feuer in die Welt zurückkehren wird. Daenerys' Weg vom bevormundeten Mädchen zur souverän agierenden - und durchaus furchteinflößenden - magischen Herrscherinnenfigur bildet zudem die inhaltliche Klammer dieses ersten Doppelromans und mündet in den einzigen auch formal als solchen erkennbaren inhaltlichen Abschluss. Alle anderen Handlungsstränge hingegen - kurz zusammengefasst: der blutige Machtkampf zwischen den Dynastien von Westeros - verharren nur kurz in der Bewegung, ehe sie im nächsten Band weiterlaufen werden. Ganz wie es der Philosophie der Saga entspricht, für die sich Martin von den englischen Rosenkriegen des 15. Jahrhunderts inspirieren ließ: Auch die Historie selbst kommt ja niemals zu einem Ende. Das nächste Kapitel erscheint im Juni unter dem Titel "Der Thron der Sieben Königreiche". Vorsicht, Suchtpotenzial!

Peter Clines: "Ex-Heroes"

Broschiert, 274 Seiten, Permuted Press 2010.

An Zombies habe ich mich mittlerweile reichlich sattgelesen (ganz zu schweigen von sattgesehen) - aber diese Prämisse hat mich doch noch mal hinter dem Ofen hervorgelockt: Zombies vs. Superhelden! Klingt, als wären zwei Erfolgsformeln des Popcorn-Kinos zusammengestoppelt worden, und ganz so weit von der Wahrheit entfernt dürfte das auch nicht sein. Immerhin hat der US-Amerikaner Peter Clines viele Jahre in der Filmindustrie gearbeitet, ehe er zum Autor mutierte. Und was einige Gehversuche im Kurzformat bereits angedeutet haben, bestätigt sich in Clines' erstem Roman: Der Filmfritze macht sich als Erzähler gar nicht schlecht. Die Lektüre von "Ex-Heroes" war jedenfalls ein ausgesprochenes Vergnügen.

Zur Handlung: Behütet von einem halben Dutzend Superhelden haben sich ein paar tausend Menschen im Paramount-Studiokomplex verschanzt, nachdem die obligatorische Zombie-Epidemie über den Globus gefegt ist (man beachte die Symbolik: Hollywood als letzte Hoffnung der Menschheit!). Gelegentlich schickt man eine Expedition durch den Belagerungsring der torkelnden Toten, um Gebrauchsgüter einzusammeln, schießt und sticht sich durch Seiten voller Blut und Eingeweide und stößt auch auf eine andere Überlebendengruppe, die sich als mindestens so gefährlich wie die exes (so das hier verwendete Zombievermeidungswort) selbst entpuppt. Ekel und Komik reichen sich dabei auf schönste Weise die Hände - etwa wenn in den Außeneinsatzteams Wetten laufen, wer die meisten celebrity kill-Punke einsammelt. Schließlich sind wir in L.A., und da läuft einem in der Menge der Modernden auch so manches bekannte Gesicht über den Weg: "How the fuck did you get Angelina Jolie?" - "I broke her neck. It was pretty straight-forward."

Kleine Seitenhiebe aufs Film- und Promibiz liegen wie eine Extraglasur über einer Handlung, für die Clines mit großem Geschick alle wesentlichen Strukturelemente sowohl von Zombie- als auch von Superheldengeschichten miteinander kombiniert. Von zentraler Bedeutung ist dabei natürlich die "Origin Story": In einigen Rückblickskapiteln, die so ganz nebenbei auch die Ausbreitung der Epidemie vom ersten Gerücht bis zur globalen Apokalypse schildern, wetteifert Clines mit knapp 80 Jahren Genre-Geschichte darum, wer auf die originellste Weise vom Durchschnittsbürger zum Superhelden befördert wurde. Peter Parkers radioaktiver Spinnenbiss als Messlatte illustriert, dass das nur mit einem gehörigen Schuss Ironie funktionieren kann. Mighty Dragon etwa (bzw. nach Identitätswechsel St. George), eine Art Superman-Pendant mit der Zusatzgabe des Feuerspuckens, erblickte das Licht des Heldentums, nachdem ein strahlender Meteorit ein Chemielabor getroffen hatte. Und Gorgon verdankt seine Gabe, mit seinem Blick anderen Menschen die Lebenskraft auszusaugen, einer Bluttransfusion von "einer grusligen alten Dame aus Griechenland" ... Vier weitere Mitglieder vervollständigen die Liga: Zzzzap, eine Sonne in Menschengestalt. Cerberus, eine Wissenschafterin der aufgefressenen Regierung, die nun in ihrem Mega-Kampfanzug alles plattwalzt, was ihr vor die Füße kommt. Der Regenerator, der einst alle Wunden heilen konnte, seit einem Zombie-Biss aber all seine verbliebene Kraft in seinen toten Arm pumpen muss. Und die geheimnisvolle Stealth, hartgesottenes Mastermind der Kolonie: Superkräfte hat sie eigentlich keine, dafür einen überragenden Intellekt. Weil der jedoch wegen ihrer atemberaubenden Schönheit ein Leben lang verkannt wurde (was helfen einem schon zwei Doktortitel, wenn frau mal als Unterwäschemodel gejobbt hat?), streifte sie frustriert die Superheldinnenmaske über und agiert nun an St. Georges Seite als Batman-Äquivalent.

Apropos Origin Stories: Den Rückblicken können wir entnehmen, dass auch das Auftreten von Superhelden gewisse epidemische Züge aufwies. Nachdem erst mal der Mighty Dragon - vor gar nicht so langer Zeit - zu sich gefunden hatte, poppten plötzlich überall Superkräfte auf. Das ist jedoch kein Verweis auf einen Handlungstwist, sondern auf die Comic-Geschichte selbst, wo Jerry Siegels und Joe Shusters Superman eine vergleichbare Welle an Nachahmungstätern lostrat. "Ex-Heroes" greift dies in witziger Weise auf: Kaum entdeckt ein Protagonist sein Talent, hat er nichts anderes zu tun, als sich wie von einem mächtigen Instinkt getrieben ein Kostüm zu schneidern. Was hinter der Maskierung steckt und das ganze Spiel mit Doppelidentitäten ist natürlich auch Thema des Romans. Etwa wenn St. George Stealth aus der Reserve (soll heißen: unter der Maske hervor und am besten ganz aus der Wäsche) locken will. Oder wenn die Tochter koreanischer Immigranten mit Super-Karate auf Verbrecherjagd geht und ihre Eltern gar nicht wissen, worüber sie mehr entsetzt sein sollen: Dass die Medien sie für einen jungen Mann halten - "My beautiful girl!" - oder dass sie sich Banzai nennt ... hat Opa doch im Krieg gegen die Japaner gekämpft.

Man merkt schon: Der Ton der Erzählung ist leicht. Clines' Superhelden mögen desillusioniert sein, weil sie die globale Katastrophe nicht verhindern konnten - von einem Zynismus à la "Watchmen" ist man dennoch weit entfernt. Hier ist glasklar, wer die Guten sind; lediglich über die Vorgehensweise herrschen zwischen St. Georges kompromisslosem Schwarz-Weiß-Weltbild und dem skrupellosen Pragmatismus von Stealth (einmal mehr ein Anklang an die unterschiedliche Tönung von Superman- und Batman-Geschichten) bisweilen Differenzen. Richtig zynisch wird's allerdings, wenn unverwundbare Erscheinungen wie St. George oder Cerberus schädelknackend und körperzermatschend durch die Menge der Untoten spazieren. In den Worten Banzais: I have to admit, it's a little creepy when their necks snap. (...) Swing. Launch. Bounce. Flip kick. Snap.

So mancher mag sich jetzt vielleicht die Frage stellen: Aber wo zum Teufel stecken eigentlich die Superschurken? Zombies und Straßengangs sind doch kein adäquates Feindbild in einem Genre, das wesentlich auf persönlichen Vendettas als Handlungsgerüst aufbaut? Aber keine Angst, Clines hat auch darauf nicht vergessen und lässt seinen Roman in einen bombastischen finalen Showdown voller Duelle, Oneliners und imaginärer Heldenmusik münden. Eins zu eins verfilmbar - vielleicht besorgt er das ja dann gleich selbst. - Mit Michael Chabons "Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier & Clay" und Daryl Gregorys "Pandemonium" erschienen in jüngerer Zeit zwei Romane, die für ihre Auseinandersetzung mit dem Goldenen Zeitalter der Superhelden-Comics - zu Recht! - viel gelobt wurden. Aber auf seine trashige, beuschelreißende Weise macht Peter Clines das nicht weniger intelligent.

Paul Melko: "Der Ring"

Broschiert, 414 Seiten, € 9,30, Heyne 2011.

"Die Mauern des Universums" - die zum Fortsetzungsroman gewordene Novelle, die besser eine Novelle geblieben wäre - war nur auf Deutsch Paul Melkos Debüt. Im Original erschien ein Jahr vor "The Walls of the Universe" bereits "Singularity's Ring" (2008), dessen Übersetzung nun nachgereicht wird. Vorab: Es ist das deutlich gelungenere Werk.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Apollo Papadopulos, ein Junge am Ende seiner Teenager-Jahre, der auf eine Weltraum-Mission vorbereitet wird. Dafür muss er zunächst ein Survival-Lager in den Rocky Mountains bestehen, dann ein Praktikum im Erdorbit absolvieren ... und spätestens dort läuft dann alles aus dem Ruder. Nachdem eine Reihe von Mordanschlägen auf ihn unternommen wurde, flüchtet Apollo über den noch aus einem früheren Zeitalter stammenden Orbitalring und einen Weltraumlift zur Erdoberfläche hinab. Seine Odyssee führt ihn durch den Dschungel des Amazonas und zurück in seine nordamerikanische Heimat, wo es herauszufinden gilt, in welchem Zusammenhang die Attentatsserie mit seiner Herkunft steht.

So weit, so normal. Das Besondere daran: Apollo ist zwar eine Person, aber kein Individuum, sondern ein Pod. Fünf Gleichaltrige machen seine Meta-Persönlichkeit aus: Der muskulöse Strom, der im Verbund die Rolle der "Kraft" einnimmt. Die Zwillingsschwestern Moira, die "Stimme der Vernunft", und Meda, welche als Apollos "Interface" Ansprechpartnerin für Außenstehende ist. Manuel, der mit Händen und genmodifizierten Füßen gleichermaßen geschickt agieren kann. Und schließlich Quant, eine geniale Mathematikerin, deren Autismus innerhalb des Verbands normalen Kommunikationsfähigkeiten weicht. Zur Romanzeit lebt ein Großteil der Menschheit (und auf Experimentierbasis auch bereits ein Teil der Tierwelt) in solchen Pods - Quintette wie Apollo Papadopulos sind deren jüngste Generation. Man gewöhnt sich daran, und doch kann es im Verlauf der Lektüre immer wieder mal verblüffen, wenn eine Person die Szene betritt und auf mehreren Stühlen Platz nimmt. (Wie praktisch diese Lebensweise ist - etwa wenn beim Hausbesuch gleich vier Ärzte angereist kommen - sei mal dahingestellt.) Amüsant sind auf jeden Fall die gelegentlichen Hinweise auf die Etikette dieser neuen Menschheit - etwa dass es als unhöflich gilt, "einen anderen Menschen zu durchqueren".

Es handelt sich dabei übrigens nicht, wie vielleicht zu erwarten wäre, um eine kybernetische Konferenzschaltung zwischen den Pod-Mitgliedern, sondern eher um eine Art chemisch basierte Kurzstrecken-Telepathie: Jedes Mitglied sondert über im Baby-Alter implantierte Drüsen Pheromone ab, mit denen Gefühle und selbst Erinnerungen kommuniziert werden können. Die andere, aus zahlreichen posthumanen Romanszenarien bekannte Form der Vernetzung praktizierte einst die Community, ein globaler geistiger Verbund von Milliarden Bewusstseinen, der nach dem Erreichen der Singulariät verschwunden ist und nur den Ring und vergleichbar avancierte Relikte zurückgelassen hat. Was aus der Community wurde, ist eines der zu klärenden Rätsel - aber nicht das wichtigste (Quant wird die Auflösung schließlich so kommentieren: "Wussten wir das nicht schon immer? Wenn wir ehrlich sind?"). Bedeutender und direkt mit den ProtagonistInnen verknüpft ist da schon die Frage, warum die Pods eine ganz andere - und vergleichsweise unbeholfene - Variante der Verschmelzung pflegen und wie diese überhaupt entstand.

Im Zuge dessen enthüllen sich auch einige nicht so schöne Aspekte der neuen Welt: So erfahren wir, dass Manuel in jungen Jahren von seiner Zwillingsschwester getrennt wurde, weil sie nicht in den Verbund passte. Überhaupt produziert die Pod-Gesellschaft zwangsläufig menschlichen "Ausschuss" - was aus den Inkompatiblen wird, entdeckt die "Apollo 5" im Amazonasgebiet, wo auch Singletons leben: Menschen, die es von sich aus ablehnen, in Pods integriert zu werden. Wurde von solchen zuvor nur abfällig als "Maschinenstürmern" oder "Christen" gesprochen, so zeigt sich bei der Begegnung mit dem alten Schlitzohr Gueran, dass die Wirklichkeit etwas diffiziler aussieht. Mit trockenem Humor führt Gueran Apollo vor Augen, dass sich für ihn und sein Dorf nicht viel verändert hat - vor, während oder eben jetzt nach dem Zeitalter der Community. Der Alte erweckt nicht den Eindruck, evolutionär zurückgeblieben zu sein - aber auch nicht wie die Verkörperung des "wahren Menschen". Melko wertet nicht; unterschiedliche Menschen haben einfach unterschiedliche Entscheidungen getroffen.

Solchen ambivalenten Zügen ist es zu verdanken, dass sich "Der Ring" nicht auf eine Charakterisierung als Jugendroman reduzieren lässt - auch wenn er zahlreiche Elemente eines solchen enthält. Die ersten Kapitel sind jeweils aus der Perspektive eines Pod-Mitglieds geschrieben, jede/r hat sich dabei seinen/ihren individuellen Herausforderungen zu stellen: Sei es Storms Minderwertigkeitsgefühl, weil er sich den anderen vieren geistig unterlegen fühlt, sei es Quants Bewährungsprobe im All, wo das orbitale Physik-Billard aus ihren Augen besonders reizvoll geschildert werden kann. Sich mit der eigenen Persönlichkeit zurechtzufinden beginnt auf individueller Ebene - später wird es immer mehr darum gehen, die Meta-Persönlichkeit Apollo gegen äußere Einflüsse zu wappnen. Dass das letzte Romandrittel nach dem vorangegangenen Wechselreigen aus der Wir-Perspektive geschildert wird, unterstreicht den Integrationsprozess. Letztlich ist "Der Ring" also - wenngleich auf eine originelle Weise - eine klassische Coming-of-Age-Geschichte: Apollo Papadopulos wird erwachsen.

K. J. Parker: "Blue and Gold"

Gebundene Ausgabe, 104 Seiten, Subterranean Press 2010.

Überraschung! Das mit Abstand schlankste Buch dieser Auswahl kommt aus dem Bereich ... Fantasy. Da guckst du. Aber K. J. Parker ist auch nicht gerade als die Klischeetante unter den FantasyautorInnen bekannt; respektive als der Klischeeonkel - trotz einiger Indizien ist ja nicht mal das Geschlecht der Person, die sich hinter dem Pseudonym "K. J. Parker" verbirgt, hundertprozentig gesichert. Was wunderbar zu einem literarischen Werk passt, das sich in seiner Gesamtheit immer wieder um Ambiguitäten und einander widersprechende Versionen "der" Wahrheit dreht. Ganz besonders gut kommt dies in Parkers jüngster Novelle "Blue and Gold" zum Tragen, der vor Witz sprühenden Lebensgeschichte eines ausgemachten Schlawiners. Er selbst stellt sich nach einigen vermeintlich objektiven biografischen Angaben so vor: "I'm Saloninus, by the way. And I tell lies, from time to time. Which goes to prove the old rule; never entirely trust a man who talks about himself in the third person." Jaja.

Was haben wir da also? Einen echten Universalgelehrten offenbar: Philosoph, Dichter und vor allem Alchemist. In all diesen Disziplinen hat Saloninus seinen Worten nach Akzente gesetzt ... sogar im Banditentum. Denn unglückliche Umstände zwangen einst den Mann, der ein Standardwerk zum Thema Ethik geschrieben haben will, sich eine Zeitlang als Wegelagerer durchzuschlagen. Das aber unter strenger Einhaltung der wissenschaftlichen Sorgfaltspflicht, bitteschön: Erst analysierte Saloninus Gerichtsakten auf die gängigsten Fehler seiner "Berufskollegen", ehe er selbst in die kriminelle Praxis ging. Mit so durchschlagendem Erfolg, dass so manche seiner Missetaten heute noch als Anschauungsmaterial für Polizeischüler dient, jawoll! - Wieviel davon man dem Lügenbold glauben kann, steht natürlich auf einem anderen Blatt. "Blue and Gold" bezieht seinen Reiz nicht zuletzt daraus, dass Saloninus im Verlauf der Erzählung immer wieder zuvor Gesagtes revidiert und in geheuchelter Verschämtheit die Wahrheit eingesteht. Beziehungsweise eine andere "Wahrheit" anbietet, die natürlich genauso erstunken und erlogen sein kann. Vieles bleibt bewusst offen, aber - keine Angst - zu den Dingen, die einer eindeutigen Klärung zugeführt werden, zählt auch der Haupthandlungsstrang.

Wie schon im vor einiger Zeit vorgestellten "The Company" (hier die Nachlese) befinden wir uns in einer fiktiven, an die Renaissance angelehnten Welt. Am Hof des Stadtfürsten von Paraprosdocia ist Saloninus mit der Aufgabe betraut, unedle Metalle in Gold zu transmutieren. Ein Ding der Unmöglichkeit, wie er weiß - doch ist dies nicht der einzige Grund, warum Saloninus immer wieder höchst kreative Fluchtversuche aus seinem Kerkerlabor unternimmt. Ehe Parker in Rückblenden nach und nach das komplizierte Beziehungsgeflecht der Beteiligten enthüllt, erscheint Saloninus' Fluchtdrang noch unmotiviert. Immerhin lebt er wie die Made im Speck, bekommt von Fürst Phocas - einem alten Kumpel aus Universitätszeiten - jeden Wunsch erfüllt und jede Verfehlung verziehen; selbst den Ehebruch mit der fürstlichen Gemahlin. Doch wie nicht nur Alchemisten wissen: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

War der Ton in "The Company" noch von zynischer Kälte geprägt, so kommt er in "Blue and Gold" tänzerisch leicht daher. Alleine schon die Einblicke in die Welt der Alchemie, die mit haarsträubenden theoretischen Gespinsten um "Qualitäten" wie lux stellae, fors levis oder cor tenebrae jongliert, in der Praxis aber nach einem simplen - und brandgefährlichen - Trial-and-Error-System funktioniert, sind höchst vergnüglich zu lesen. Der Humor äußert sich dabei weniger in Form knalliger Pointen, von denen man hier eine kleine Auslese zur Beweisführung präsentieren könnte, als im durchgängig augenzwinkernden Erzählton. Doch so sympathisch der von Parker als blendender Unterhalter installierte Saloninus auch erscheint (und bleibt!), er offenbart auch deutlich weniger liebenswerte Züge. Als er entdeckt, dass die Leiche seiner versehentlich(?) vergifteten Ehefrau in einer Honigwanne konserviert wurde, kommentiert er trocken: She was fighting decay and winning, no doubt about that. Das ist nur halb so mitfühlend, wie's geht, möchte man meinen. Und was soll man dann erst davon halten, wenn Saloninus eine öffentliche Verbrennung zum Thema einer alchemischen Lehrstunde macht und in einer begnadeten Kür furioser Pseudowissenschaft schildert, wie sich die vier Grundelemente im menschlichen Körper beim Flammentod verhalten? Zumal sein "Unterrichtsmaterial" die Frau war, von der er kurz zuvor noch behauptet hatte, sie sei die einzige Liebe seines Lebens gewesen ...?

Man sollte sich also von der Leichtigkeit der ebenso intelligenten wie unterhaltsamen Erzählung nicht täuschen lassen: Der Humor ist vorwiegend schwarz, und in den Rückblenden, die bis zum Ende hin immer wieder mit Twists aufwarten, enthüllt sich noch so einiges an Bösem. Nicht dass Saloninus uns nicht gewarnt hätte ...

Lorna Freeman: "Das Vermächtnis"

Broschiert, 507 Seiten, € 10,30, Blanvalet 2011.

Bemerkenswert, wie zwei Romane durchaus ähnliche Plot-Elemente verwenden und dann etwas völlig Unterschiedliches daraus machen können. Mit der zuvor beschriebenen "Lied von Eis und Feuer"-Saga George R. R. Martins teilt die "Grenzlande"-Reihe der kalifornischen Autorin Lorna Freeman zumindest zwei Grundzüge: Die Rückkehr der Magie in die Welt der Menschen und dynastisches Hickhack zwischen verschiedenen Adelsfamilien. Doch was bei Martin die Züge eines shakespeareschen Familien- und Historiendramas annimmt, entfernt sich bei Freeman - trotz eines nahezu vergleichbaren Bodycounts in den beiden Vorgängerbänden von "Das Vermächtnis" - nie allzu weit von der Komödie.

Nach mehrjährigem Abstand schließt "Das Vermächtnis" unmittelbar an den Roman "Die Königstreuen" (hier der Rückblick) an; was gar nicht so selbstverständlich ist: Eine Zeitlang sah es so aus, als würde der Roman zuerst - oder womöglich nur - auf Deutsch erscheinen, ehe er dann vor einem Jahr doch noch als "Shadow's Past" herauskam. Zur Orientierung für diejenigen, die die beiden bisherigen Bände nicht gelesen haben: Wir befinden uns im Königreich Iversterre, das sein Territorium vor einigen Jahrhunderten dem Volk abgerungen hat - so die Sammelbezeichnung für Fabelwesen und sprechende Tiere aller Art, für die sich Freeman in erster Linie bei der keltischen Mythologie bedient hat. Mit ein paar signifikanten Leihnahmen bei den alten Griechen wie Mutter Gaia oder den Nymphen ... kurz allem, was sich unter dem Aspekt Naturverbundenheit subsumieren lässt. Nur weil die Fraktionen des Volks untereinander mit Hingabe streiten, konnten sie überhaupt zurückgedrängt werden - allerdings nur bis zu einer Bis-hierher-und-nicht-weiter-Linie, die jetzt (ganz wie bei Martin) nördlich der menschlichen Domäne liegt. Und diese Grenze ist längst nicht mehr undurchlässig: So haben in den beiden vorangegangenen Bänden einige Nebenfiguren eine zweite Identität als Drache oder Wolf entwickelt, und überhaupt beginnt sich die uralte magische Natur des Landes unter der dünnen Tünche der menschlichen Kultur wieder zu regen. Für die Zukunft zeichnet sich eine Verschmelzung à la "Prinz Kaspian" aus C. S. Lewis' "Narnia"-Reihe ab.

Was die Iversterre'sche Realpolitik anbelangt, so liegt der wesentliche Unterschied zu Martin darin, dass Freeman nicht auf polyperspektivisches Erzählen setzt, sondern sich ganz auf ihren Ich-Erzähler Hase konzentriert. Und der gibt den Ton des Romans vor: Hase mag ja inzwischen erfahren haben, dass er sowohl mit dem menschlichen als auch dem elfischen Königshaus verwandt ist und ein enormes magisches Talent in ihm schlummert (zwei superklassische Fantasy-Topoi), doch bleibt er der sympathische Anti-Held, der er schon zu Beginn der Romanreihe war. Und eigentlich eine recht moderne Figur: Statt sich wie selbstverständlich dem Heldenmechanismus zu ergeben, wirkt er eher wie der brave Angestellte einer Firma, die ihm ständig originelle Ideen für seine fachliche Weiterbildung aufhalst und geflissentlich seinen einzigen wirklichen Wunsch ignoriert - nämlich in Ruhe gelassen zu werden, um einfach dem Job nachgehen zu können, den er mag und in dem er gut ist. Ein einfacher Soldat in diesem Fall.

Man kann sich also sehr gut in Hase hineinfühlen, auch wenn seine Herausforderungen nicht Workshop, Gruppenaufstellung und Rafting-Wochenende zwecks Teambuilding heißen, sondern Teilnahme an einem magischen Wettkampf zur Erbauung des Königshofs oder Eingehen einer politisch motivierten Ehe ... bezeichnenderweise kommt der Antrag von der Brautseite. So reist Hase also ohne große Begeisterung mit dem Tross des Königs ins Fürstentum Mearden, wo ihn gleich zwei Frauen mit ihrer jeweiligen Agenda in Beschlag nehmen: Berenice, Tochter des Gastgebers, deren Attraktivität seltsamen Schwankungen unterliegt, und die konstant schöne, aber auch leicht abschreckende Rajya, Diplomatin aus einem benachbarten Imperium. Attentate auf Hase und seine Begleiter trüben den gastfreundlichen Eindruck, und als wäre das alles noch nicht kompliziert genug, bricht auch noch aus unerfindlichen Gründen ständig irgendwo Streit aus. Einmal sind es sogar zwei Damen der besseren Gesellschaft, die auf einem königlichen Empfang etwas lostreten, das zu einer Bud-Spencer-und-Terence-Hill-artigen Massenkeilerei ausarten wird. (Zur Strafe dürfen sich die tödlich beschämten Beteiligten nicht nach Hause verziehen, sondern müssen mitsamt blauen Augen und zerrupfter Festtagskleidung das anschließende Bankett absitzen - Freeman beweist hier einmal mehr ihren Sinn für Situationskomik.)

Wenn es in weiterer Folge darum geht aufzuklären, wer hier laufend sämtliche diplomatischen Bemühungen sabotiert, folgt "Das Vermächtnis" im Wesentlichen den Strukturen eines Krimis. Und kippt spätestens dann in die Burleske hinüber, wenn gegen Ende hin wie im Boulevard-Theater der Reihe nach die verschiedenen Verdächtigen auf die Bühne stürmen und ihre große persönliche Eröffnung machen - selbst die zahlreich vertretenen überirdischen Wesen wirken da mitunter wie komische Stichwortgeber. "Das Vermächtnis" ist sicher nicht der stärkste der drei "Grenzlande"-Romane, aber auf jeden Fall ein vergnüglicher Zeitvertreib. Und interessanterweise schon der zweite Roman in dieser Rundschau, der keinen komplett abgeschlossenen Eindruck macht - der dritte folgt gleich auf dem Fuße:

Michael Marcus Thurner: "Plasmawelt"

Broschiert, 445 Seiten, € 9,30, Heyne 2011.

"Lockjaw aggression & buzzing imitations / Deride the friendly martian in running town / A thousand curses, full speed ahead!" Mag sein, dass Michael Marcus Thurner beim Schreiben seines zweiten Romans nicht Siouxsie & the Banshees' "Running Town" im Ohr hatte - aber ich hatte es zumindest beim Lesen. Ist doch eine der beiden großen Attraktionen des Planeten Marek - neben einer himmelhohen Plasmasäule, von der wohl der Romantitel herrührt - die wandernde Stadt Kamandar: Ein mehrere Quadratkilometer großer, Säuredämpfe und Flammensäulen ausspuckender Moloch, der sich auf hunderten haushohen Rädern über die Oberfläche des Planeten wälzt und alles zermalmt, was auf seinem Weg liegt. Hinter der auch Allesfresser genannten Monstrosität folgt ein ganzes wanderndes Ökosystem: Pionier-Bakterien (mit Kollektivintelligenz!), Tiere und Pflanzen, Aasfresser und Menschenjäger ... und dazu rachedurstige Opfer der Stadt, deren Siedlungen und Familien ausgelöscht wurden, als Kamandar gleichgültig über sie hinwegrollte.

Nicht weniger wüst geht es innerhalb der Stadtgrenzen zu. Vorwarnungslos schmeißt uns der Wiener Autor in ein Dante'sches Inferno hinein, wo nackte Menschen wie eine Viehherde auf ein Tor zugetrieben werden - mittendrin der junge Mann Gramo Darn Vierzehn, der Widerstand leistet und sich kurz danach als Gramo Darn Fünfzehn erneut im Gewimmel wiederfindet. Im Gegensatz zu seinen stumpf wirkenden LeidensgenossInnen glaubt Gramo immer wieder Erinnerungsfetzen an die Zeit zu erhaschen, bevor er ohne jedes Wissen in der Menge materialisierte. Doch diese Splitter helfen ihm weder, wenn es darum geht, ein kafkaeskes Formular mit Fragen wie "Worin liegt der Sinn?" oder "Wann ist es soweit??" auszufüllen, noch wenn er nach der Auswertung dieses Fragebogens in drastischer Weise körperlich verändert wird. Mit einer Art organischem Metall verschmolzen, muss Gramo seine Arbeit in einer Maschinenhalle aufnehmen, wo Menschen und Vertreter anderer Spezies wie Insekten über zyklopische Apparaturen krabbeln und damit das Räderwerk am Laufen halten, das die ewig wandernde Stadt vorantreibt. Großartig in seiner Bildgewalt!

Im Wesentlichen kreist die Handlung um vier Personen: Gramo natürlich, dazu den Roboter Mystal, der Gramo als Assistent beistehen soll, dabei aber eine undurchsichtige Agenda verfolgt, den mit Besser-Wisser eher naja betitelten Lenker der Stadt und schließlich die Frau Onyx Derenge Einsnullacht - eine, wie der Name schon andeutet, Leidensgenossin Gramos, die sich einem erhofften Revolutionär nach dem anderen an den Hals schmeißt. Denn nicht nur sie will gegen die unmenschlichen Verhältnisse im Unterbauch von Kamandar vorgehen, und Politik ist ein zentrales Thema im Roman. Doch wo BürgerInnen nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch körperlich mit ihren Funktionen gleichgesetzt werden und Wiedergeburt Teil der Alltagspraxis ist, kann Religion eine Lenkungshilfe und Widerstand Teil der Systemkontrolle sein (da liegt ein Hauch "Matrix" in der Luft). "Plasmawelt" verknüpft aufklärerische Elemente - etwa das Wissen, dass die Kenntnis der eigenen Geschichte Grundvoraussetzung für die Verbesserung der Lebensumstände ist - mit religiösen. Letztere zeigen sich vor allem in Gramo, der als Erlösergestalt nicht nur die Unterdrückten aus Kamandar in die gelobte Freiheit führen, sondern auch der Stadt selbst ihre vergessene "ursprüngliche Bedeutung" zurückbringen soll.

Zwei Details sollten noch erwähnt werden: Statt Menschen ist stets von Humanes die Rede, und an einer Stelle philosophiert ein pflanzliches Wesen darüber, dass sich das Leben nicht langsam entwickelt hat, sondern vor einigen tausend Jahren so plötzlich erschien, als wäre jemand in einen dunklen Raum getreten und hätte das Licht angeknipst. Beides sind klare Indizien für das, was sich später noch explizit bestätigen wird: Mit "Plasmawelt" ist Thurner in die kosmische Region des Kahlsacks zurückgekehrt, die er bereits in seinem Romanerstling "Turils Reise" (hier die Nachlese) entworfen hatte. "Plasmawelt" ist allerdings keine direkte Fortsetzung des Romans, sondern eine weitere Facette eines ziemlich merkwürdigen Gesamtbilds, das noch für die eine oder andere Überraschung gut sein dürfte.

Wie schon anlässlich von "Turils Reise" gesagt, hat Thurner einen Hintergrund als "Perry Rhodan"-Autor und damit ein Arbeitsumfeld, das ihn angesichts der unzähligen fiktiven Welten, die dort schon für tausende Heftromane ersonnen wurden, gut gerüstet haben muss, um im Schnelltakt bizarre Biologien, Gesellschaften und Nomenklaturen auszuwerfen. Exotik ist Trumpf! ... sieht man von ein paar Namen aus dem Wiener Telefonbuch wie "Marek" oder "Mastnak" einmal ab. Thurner treibt's vor allem in den Kapiteln, in denen VertreterInnen aus Kamandars ökologischer "Schleppe" kurz zu Wort kommen dürfen, zwar kaleidoskopartig bunt - aber ein Iain Banks ist auch nicht weniger schrill, wenn er erst mal in Fahrt kommt. Apropos Vergleiche: Barock wuchernde Biotech-Visionen, die kennt man in vergleichbarer Weise auch von China Miéville (mag er auch ein Erzähler sein, dem sprachlich so schnell keiner das Wasser reicht) oder - um in den deutschsprachigen Raum zurückzukehren - Uwe Post und Frank Hebben. Allesamt Autoren, die ich jederzeit zur Lektüre empfehle, und "Plasmawelt" verdient es auch, dieser Aufzählung hinzugefügt zu werden. Im Vergleich mit dem eingangs vorgestellten "Unendliche Stadt" von Alastair Reynolds, dessen Plot gar nicht mal sooo weit von diesem hier entfernt ist, erweist sich Thurners "Plasmawelt" jedenfalls als der deutlich gelungenere und sowieso viel unterhaltsamere Roman. - Nur der Schluss ... nach dem Lesen der letzten Zeile und einem vergeblichen Versuch weiterzublättern bin ich verdutzt in die Buchhandlung geschottert, um zu kontrollieren, ob meinem Exemplar ein paar Seiten fehlten. Taten sie nicht. Seltsam.

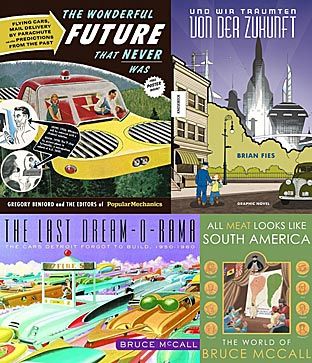

Die große Familienpackung Retrofuturismus

"The twentieth century was a vast laboratory that tested our expectations against the unfolding reality" (Gregory Benford). Im Dezember wurde in dieser Rubrik der wirklich absolut empfehlenswerte Nachdruck von Arthur Brehmers 1910 erschienenem Buch "Die Welt in 100 Jahren" (hier die Nachlese) vorgestellt. Das war aber bei weitem nicht der einzige Titel in den vergangenen Jahren, der retrofuturistische Freuden bereitete - hier ein paar Tipps. Beginnend mit "The Wonderful Future That Never Was" (Hearst Books 2010), das Zukunftsvisionen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende der 1960er Jahre - gemeinhin auch als das Ende der technophilen, optimistischen Moderne betrachtet - versammelt, wie sie im US-Magazin "Popular Mechanics" erschienen waren.

Als Herausgeber fungierten die Macher des Magazins gemeinsam mit dem Science-Fiction-Autor Gregory Benford, der 1980 mit "Zeitschaft" einen Nebula-gekrönten Beitrag zum Zeitreise- und Alternativweltgenre geleistet hatte. Und der in seiner Bewertung der hier versammelten Konzepte etwas konstatiert, das auch für viele Beiträge zu Brehmers Anthologie galt: Erstaunlich oft lagen die Visionäre mit ihren Prognosen richtig - Benford bilanziert für "The Wonderful Future" gar eine Trefferquote von über 50 Prozent -, doch kaum einer war in der Lage, die gesellschaftlichen Auswirkungen, die die von ihm entworfenen Gizmos haben könnten, einzuschätzen. Alle entwarfen für die Zukunft, blieben dabei aber stets im Kontext ihrer Zeit ... nicht zuletzt in Sachen Design und Mode, wie die teils zum Schreien komischen Illustrationen zeigen. LeserInnen des Klicktipp-Blogs kennen das Buch bereits aus dem betreffenden Eintrag - aber natürlich wächst der Schauwert mit dem Format (mag 13,5 x 18,5 Zentimeter für einen Bildband auch nicht gigantisch sein).

Es gibt eigene Schwerpunktkapitel zu urbanen Visionen und Flugmaschinen, mein persönliches Highlight stammt jedoch aus dem Alltagsbereich "Home, Sweet Home" und zeigt eine adrette Hausfrau mit Rüschenschürze, die ihr Wohnzimmer mit dem Gartenschlauch abspritzt. "Because everything in her home is waterproof, the housewife of 2000 can do her daily cleaning with a hose." Und im Boden klafft ein zentral gelegenes Abflussloch - Visionen von Heimeligkeit anno 1950! Manchmal fühlt man sich angesichts der tollen Ideen fast um seine Zukunft betrogen: Wo ist bloß das versprochene Flugauto geblieben? Und wo das mit Aerogel aus der Sprühpistole "gebaute" zweistöckige Haus, das man superleicht mit 11 Freunden durch die Gegend tragen kann? Es bewirkt einen ganz eigentümlichen Effekt, wenn man einstige Erwartungen an die Zukunft aus ebendieser (bzw. einer ganz anderen und seltsamerweise viel unglamouröseren) Zukunft rückblickend betrachtet. Kein Wunder, dass Brian Fies' Graphic Novel "Und wir träumten von der Zukunft" (Verlag Knesebeck 2010) von viel Wehmut geprägt ist: Eine kleine Geschichte des 20. Jahrhunderts, beginnend mit einem Besuch von Vater und Sohn auf der New Yorker Weltausstellung von 1939. Die dort vorgestellten optimistischen Konzepte stehen in rührendem Kontrast zur realen Zukunft, die sich zeitgleich in Europa zusammenbraut - im Original heißt der Band bezeichnenderweise "Whatever Happened to the World of Tomorrow?".

Boten die ernstgemeinten Techno-Visionen von "Popular Mechanics" schon reichlich humoristisches Potenzial, dann lässt sich dies durch Satire noch toppen: In mehreren Bildbänden nahm der kanadische Autor und Illustrator Bruce McCall die futuristische "Googie-Architektur" der Jahrhundertmitte, das dazugehörige Design und vor allem den Zeitgeist, der all dies hervorbrachte, in genialer Weise aufs Korn. "The Last Dream-O-Rama" (Crown Archetype 2001) etwa stellt "The Cars Detroit Forgot to Build" vor - unter anderem den Orbitronic Minus-Zero Saucersnatcher, mit dem man endlich mal Jagd auf UFOs machen kann statt immer nur umgekehrt, oder den Traum jedes besorgten Vaters: eine Familienkutsche, die gleichzeitig ein fahrender Atombunker ist. Automobiler Wahnsinn ist auch ein wichtiges Thema im Folgeband "All Meat Looks Like South America" (ebenfalls Crown Archetype, 2003) - vom Champagner-betriebenen Car Wash of the Gods für Hollywood-Stars über den Club Magneto der 30er Jahre, in dem man mit Luxuslimousinen zwischen den Tischen herumkurvt, um mal eben Hallo zu Spencer Tracy und Errol Flynn zu sagen, bis zu einem typischen "Blast-In"-Kino des 21. Jahrhunderts, wo sich private Space Shuttles vor einer Weltraum-Leinwand drängeln und Jetpack-bewehrte Servierkräfte im Raumanzug Erfrischungen zustellen.

Mit soviel Modernität können Visionäre der vorangegangenen Generation natürlich nicht mehr mithalten. Ein Extrakapitel in "All Meat Looks Like South America" trägt den Titel "The Lost Sketchbooks of Albert Speer" und erzählt die fiktive Geschichte von Hitlers Leibarchitekt, wie er es nach abgesessener Haftstrafe den deutschen Raketenwissenschaftern gleichtun und eine neue Karriere in den USA starten wollte. Bedauerlicherweise erwiesen sich seine monumentalen Entwürfe aber stets als zu unpraktisch und vor allem teuer - etwa der für die Bowling-Halle Mel's Miracle Mile Bowl-O-Rama, der verdächtig dem für die Große Halle in der "Welthauptstadt Germania" ähnelt. "All's we wanted was a roofing job and a new sign", huffed Bowl-O-Rama proprietor Mel, "and this nut in a trench coat comes up with a Taj Mahal!"

Und zum Abschluss reisen wir in eine fiktive Zukunft, die noch länger vergangen ist: Unmittelbar vor der Veröffentlichung steht ein weiterer Titel mit Schauwert, nämlich Jeff VanderMeers "The Steampunk Bible: An Illustrated Guide to the World of Imaginary Airships, Corsets and Goggles, Mad Scientists, and Strange Literature" (Abrams Books). Der wird hier beizeiten auch noch im Detail vorgestellt werden, die nächste Rundschau wird allerdings vor allem im geografischen Sinne bunt - mit Romanen unter anderem aus Finnland, Israel, Japan und Nigeria. (Josefson)