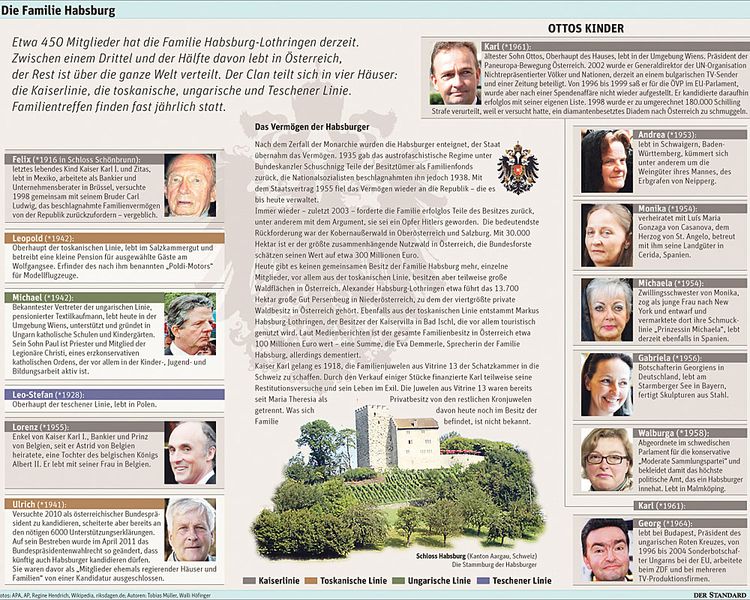

Die Habsburger - eine Familie mit derzeit rund 450 Mitgliedern.

Wie bestattet man ein Symbol? Am besten wohl eh so, wie es jetzt ins Auge gefasst wurde: Symbolträchtig bis an die Schmerzgrenze des Pathos, unterschwellig aber doch auch ausgestattet mit jener Ironie, ohne die zum Beispiel der Aufmarsch der Trauerdelegation des Bundesheeres nicht denkbar wäre.

Dass die Republik beim finalen Kaiserspektakel so offenen Herzens mitmacht, zeugt nicht nur von der Gesundheit des touristischen Geschäftssinns, sondern auch davon, wie sehr das kleine Österreich mit dem großen bereits ins Reine gekommen ist. Mit Ottos Tod und seiner imperialen Beisetzung sind die Habsburger endgültig in den Fundus der Republik gelangt, so wie die Lipizzaner schon lange vor ihnen.

Dass dieser Fundus nicht nur dem aktuellen Österreich gehört, haben Slowenien und - ganz erstaunlicherweise - auch Italien bei den Lipizzanern klargestellt. Das wird bei den Habsburgern wohl nicht anders sein.

Von der politischen Bedeutungslosigkeit der einst so machtvollen Familie zeugt nichts so sehr wie das Renommee gerade in jenen Nachfolgestaaten der alten Monarchie, die am wütendsten gegen sie angerannt sind. Otto hat das - ganz der Kaiser - mit seinem Herzen gewürdigt, das bei den Benediktinern zu Pannonhalma in magyarische Erde kommt.

Wiederbelebung

Tatsächlich begann in den Siebzigerjahren - im Wesentlichen ohne ihr Zutun - eine erstaunliche Wiederentdeckung der Habsburger. Während Otto sich quasi modernisierte und seinen Platz ganz außen an der rechten Flanke der CSU einnahm, bastelten sich Historiker wie Friedrich Heer, William M. Johnston oder der Triestiner Germanist Claudio Magris aus dem Namen Habsburg ein Synonym für jenes Mitteleuropa, von dem damals selbst die Tschechen wussten, dass es darin bei weitem besser zu leben war als in allem, was danach kam.

Davon rührt Ottos Ruhm. Als Person war er wohl zu sehr ein Habsburger, um als bedeutend wahrgenommen zu werden. Aber bei aller Kleinlichkeit, Bigotterie, I-Tüpferl-Reiterei, Unerbittlichkeit bis hin zur Brutalität und Uneinsichtigkeit, bis hin zur Blödheit, Eigenschaften, welche die Habsburger über die Jahrhunderte charakterisiert hat: Was nachher kam, stellte sie diesbezüglich in den Schatten.

Und das galt in den Siebzigerjahren nicht nur für die kommunistischen Regime. Als 1976 Friaul von einem Erdbeben heimgesucht wurde und Rom diesbezüglich kein Ohrwaschl rührte, während Österreich flott Hilfe organisierte, entstand dort eine augenzwinkernde Autonomiebewegung namens "Civiltà mitteleuropea".

Im Jahr 1980 berichtete die Wiener Spiegel-Korrespondentin Inge Cyrus den darob staunenden Deutschen von einer nostalgischen Habsburgbeschau dies- und jenseits des Eisernen Vorhangs. Sie zitiert Österreichs Kulturattaché in Prag, der angesichts der tschechischen Volksmeinung zum 150. Geburtstag von Franz Joseph erklärte: "Obwohl dieser Kaiser schon lange tot ist, wird er mit jedem Tag lebendiger."

Und mit ihm, wäre zu ergänzen, Otto, sein Urgroßneffe. Denn während der "alte Prochaska" da und dort in die Verklärung gerückt wurde, wuchs Otto erst so richtig in seinen Symbolcharakter. Eine Rolle, die ihm, dem bekennenden "Legitimisten", freilich etwas unpassend erscheinen mochte. Er für sich und die paar Anachronisten in den Traditionsverbänden war ja Kaiser. Wenn auch ein ausgesprochen österreichischer, mag sein, der österreichischste von allen. Die Republik reagiert dementsprechend: Otto Hättiwari wird mit einem pompösen Hättmawama-Ritual zu Grabe getragen.

Ein letztes Mal wird das wohl stattfinden. Mit dem Tod Ottos ist die Casa d'Austria endgültig dort, wo sie 1918 eh schon war. Aber das ist ein Wesensmerkmal Habsburgs: Im Begreifen kamen sie alle, so sie überhaupt kamen, immer einen Tick zu spät.

Mit Otto sinkt freilich auch die allfällige Zukunftsträchtigkeit des Symbolismus ins Geschichtsbuch herab. Dass sich am Donnerstag Juden, Christen und Muslime zu einer Trauerfeier in der Kapuzinerkirche getroffen haben, ist ja kein Zufall. Auch das eine Art doppelter Abschied. Mustafa Ceric, der Großmufti von Sarajevo, sprach jenes Gebet, das einer seiner Vorgänger am Kaisergeburtstag gesprochen hatte. Gott möge "die Familie unseres geliebten und erhabenen Kaisers, unseres geliebten Herrschers Franz Joseph I." durch seine Gnade stärken.

Gerade im Zusammenhang mit Sarajevo tat er das Gegenteil. Er verschloss dem Kaiser die Augen, bevor er sie ihm 1916 endgültig schloss. Von der schönen Leich' sprach man zwischen Bregenz und Czernowitz noch viele Jahrzehnte später. Selbst Sonnenkönig Kreisky ließ es sich nicht nehmen, das immer wieder zu tun. (Wolfgang Weisgram, STANDARD-Printausgabe, 16./17.7.2011)