Wien - "Gott schütze Island." Spätestens bei diesen Worten war der Ernst der Lage offensichtlich. Montagabend, 6. Oktober 2008: Die TV-Sender der Insel unterbrechen ihr Programm. Premier Geir Haarde wendet sich an die Nation. Er trägt schwarz, spricht langsam.

Von der Krise. Er ruft die Menschen zum Zusammenhalten auf. Dann sagt er den Schlüsselsatz: "Es besteht die Gefahr, dass unsere Volkswirtschaft dem Abwärtstrend der globalen Bankenkrise nicht entkommt und unsere Nation am Ende bankrott geht." Zum Schluss wendet er sich an Gott.

Der Fall Islands ist eine der bemerkenswertesten Episoden dieser globalen Finanzkrise. Binnen weniger Wochen schlitterte ein Land mit minimaler Staatsverschuldung und robuster Wirtschaft in Konkurs. Island führte vor, wie eine Bankenkrise ein Land in den Abgrund reißen kann. Und: Wie schnell eine Auferstehung möglich ist. Heute gilt Island wieder als sicherer Hafen für Investoren.

Am 6. Oktober 2008 war es freilich völlig unklar, ob Haardes Stoßgebete jemals erhöht werden. Fest stand nur, das Aus für die drei Landesbanken Kaupthing, Landsbanki und Glitnir. Die Pleite der drei großen Geldhäuser war die Folge rasanten Wachstums. Bis in die 80er Jahre galt die isländische Wirtschaft als abgeschottet, die Banken waren in staatlicher Hand. Erst in den 1990er Jahren wurden sie privatisiert.

Kaupthing und Co begannen zu wachsen. Bald war ihnen Island mit seinen 320.000 Einwohnern zu klein. Das große Werben um Kunden in Großbritannien, den Niederlanden, Skandinavien aber auch Österreich begann. Zwischen 2004 und 2007 blähten sich ihre Bilanzen auf das neunfache der isländischen Wirtschaftsleistung auf. Nach der Lehman-Pleite 2008 ging es schnell.

Sanierung auf Pump

Die isländischen Banken konnten kein Geld mehr ausleihen. Im Herbst 2008 übernahm Reykjavik die drei Kreditinstitute, deren Rekapitalisierung kostete 2,3 Milliarden Euro. Der Umfang der Bankenhilfen belief sich auf 80 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das war zu viel. Das Land musste den Währungsfonds (IWF) und einige Länder um Geld ansuchen.

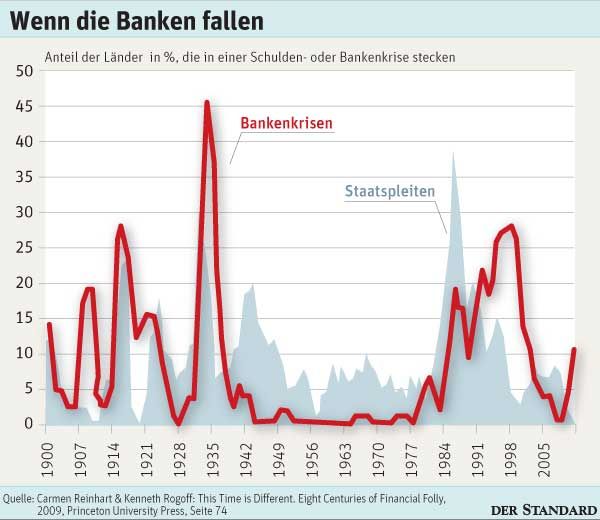

Während Island als Folge der Pleite die größten Unruhen seitdem Natobeitritt 1949 erlebte, ist der Fall für Ökonomen bis hierher nicht außergewöhnlich. Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff zeigen in ihrem Buch ("This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly"), dass Staatspleiten und Bankenkrisen fast unzertrennbar verbunden sind. Neben Kriegen und Währungskrisen sind Probleme im Finanzsektor der Hauptgrund, warum Staaten pleite gehen.

Dabei gelten drei Faustregeln. Es kracht in den Finanzystemen reicher Länder mit entwickelten Märkten ebenso oft wie in aufstrebenden Staaten in Asien, Südamerika und Afrika. Die Turbulenzen treten oft nach einer Liberalisierung der Finanzmärkte auf, also wenn Hemmnisse für den freien Kapitalfluss abgebaut werden. Drittens kosten Bankenkrisen viel Geld. Durchschnittlich steigt die Staatsverschuldung in den ersten drei Jahren nach einem Crash um 86 Prozent an.

Während der Weg in die Krise unspektakulär war, sticht Islands Reaktion auf die Probleme hervor. Die Regierung anerkannte, dass die eigenen Banken "too big to save", also zu groß sind, um sie zu retten. Der Staat bezahlte die Gläubiger der Institute nicht voll aus. In zwei Referenden (2010 und April 2011) lehnten die Isländer es ab, ausländische Sparer in Großbritannien und den Niederlanden für ihre Verluste zu entschädigen. Zugleich führte Island Kapitalkontrollen ein, beschränkte also den freien Geldfluss um die Flucht von Anlegern aus dem isländischen Kronen zu bremsen.

Die Krise war zwar nicht ohne Folgen - die Arbeitslosigkeit hat sich zwischenzeitlich verdreifacht - doch heute wächst Islands Wirtschaft wieder und kann sich an den Märkten problemlos Geld beschaffen. Nobelpreisträger Paul Krugman empfiehlt daher Politikern in der Eurozone, insbesondere in Irland, einen genauen Blick in Richtung Reykjavik zu werfen.

Auch Irlands Weg in die Pleite führte ja über eine Reihe von spektakulären Bankenpleiten. Doch Dublin entschied sich 2008 dafür, sämtliche Bankschulden zu garantieren. Irland ist heute auf Kredithilfen von IWF und aus dem Euro-Rettungschirm angewiesen. Mit Ausnahme der Exporte schwächelt die Wirtschaft.

"Der erfolgreichste Weg zur Lösung von Bankenkrisen ist es, Kreditinstitute im Problemfall zu verstaatlichen, zu restrukturieren und später wieder zu verkaufen. Das zeigt der Fall Island", meint auch Ökonom Vladimir Gligorow vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. Staatliche Blankogarantien oder der Totalausfall hingegen würden Steuerzahler Unsummen kosten. (András Szigetvari, DER STANDARD; Print-Ausgabe, 26.7.2011)