4500 Einwohner, 10.000 Hotelbetten und 20 Zahnkliniken: Das kleine Dorf Héviz in Westungarn zählt seit einigen Jahren zu den Gewinnern des Medizintourismus. Dank eines kleinen Sees mit angeblich heilendem Wasser lassen sich Besucher aus Österreich, Deutschland und Großbritannien hier nicht nur Kronen und Brücken machen, sondern bleiben gleich für eine Woche auf Kur.

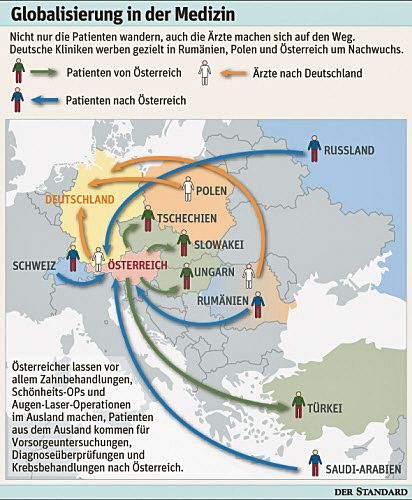

Des Österreichers liebster Auslandsmediziner ist laut Reiseveranstaltern und Wirtschaftswissenschaftern seit Jahren unangefochten der ungarische Zahnarzt. Auf Platz zwei folgt der tschechische Schönheitschirurg, danach der Augen-Laser-Operateur aus der Türkei.

Genaue Zahlen finden sich zu dem Phänomen jedoch selten: Zuletzt kam 2006 eine Studie der WU Wien zu dem Schluss, dass jährlich 100.000 Menschen nach Ungarn zur Zahnbehandlung fahren. 110 Millionen Euro zahlten die österreichischen Krankenkassen 2010 an Ärzte in anderen EU-Ländern. Wer von den Patienten aber freiwillig hinfuhr und wer im Urlaub erkrankte, geht aus der Statistik nicht hervor.

Der Medizintourismus ist in Österreich vor allem ein Grenzphänomen, auch wenn Reiseveranstalter für Fluggäste bereits Shuttles vom Flughafen Schwechat zum Zahnarzt nach Sopron oder Héviz anbieten. Umgekehrt pendeln zahlreiche Schweizer zum Arzt nach Vorarlberg, weil dort die Behandlung um etwa 30 bis 40 Prozent günstiger ist.

Marktführer Thailand, Indien

Im internationalen Vergleich ist das Phänomen Medizintourismus in Europa noch unterentwickelt, Weltmarktführer sind Thailand und Indien. Das Bumrungrad Hospital in Bangkok etwa behandelt jährlich 430.000 ausländische Patienten aus über 150 Ländern. 40 Milliarden Dollar sollen die Gastpatienten pro Jahr in Asien lassen.

Meist kommen diese aus den USA oder Großbritannien und können sich zu Hause die gewünschte Behandlung entweder nicht leisten oder müssten zu lange darauf warten. Manche Behandlungen wie Stammzellentherapien sind überdies in den Herkunftsländern verboten.

Die Gastländer verdienen zwar an den angereisten Patienten, leiden aber auch unter der Zwei-Klassen-Medizin: Weil Ärzte in den Privatkliniken besser verdienen, fehlt den öffentlichen Spitälern das Personal, die Betreuungsverhältnisse für einheimische Patienten sind oft katastrophal, kritisiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO). In Indien etwa gibt es derzeit 60 Ärzte pro 100.000 Einwohner, in Europa sind es durchschnittlich 350. (tob/DER STANDARD, Printausgabe, 3./4. September 2011)