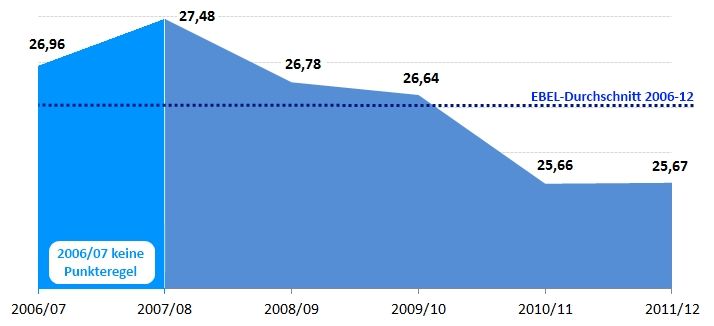

Die Entwicklung des Durchschnittsalters aller in der EBEL eingesetzten Spieler von 2006 bis 2012.

Die Verstärkung durch ausländische Spieler hat im österreichischen Eishockey fast so große Tradition, wie der Sport selbst. Im Winter 1922 wurde die nationale Meisterschaft erstmals in der kanadischen Form des Spiels (und nicht wie zuvor im Bandy) ausgetragen, drei Jahre später lief mit dem Medizinstudenten Blake Watson aus Carman, Manitoba, bereits erstmals ein Legionär im Trikot des Wiener EV auf. Dem Beispiel des späteren WM-Teilnehmers folgten im Laufe der Jahrzehnte unzählige ausländische Spieler, die nach Österreich kamen, um Eishockey zu spielen.

Numerische Obergrenzen

Der dadurch steigende Bedarf nach diesbezüglicher Regulierung zur Wahrung des möglichst ausgeglichenen Wettbewerbs trug im Laufe der Zeit teilweise gar seltsame Blüten. Etwa im Premierenjahr der Bundesliga 1965/66, als der KAC zwei kanadische Spieler in seinen Reihen hatte, diese aber nur einsetzen durfte, wenn auch der jeweilige Gegner auf Legionäre zurückgreifen konnte. Oder - weniger weit zurückliegend - in der ersten Saison nach dem Ligacrash des Jahres 2000, als KAC und VSV nur je zwei, die acht Konkurrenten aber jeweils vier Importspieler einsetzen durften.

Gemeinsam ist all den verschiedenen durch die Jahrzehnte verfolgten Ansätzen, dass sich die Regulierung stets auf die Anzahl der einsatzberechtigten Spieler ausländischer Herkunft bezog. Eine Herangehensweise, die speziell im Laufe der letzten Dekade für einen massiven Anstieg des Gehaltsniveaus bei höherklassigen (und immer stärker nachgegefragten) österreichischen Spielern sorgte. Zum Problem wurde auch die Unvereinbarkeit derartiger Regelungen mit europäischem Recht, handelte es sich bei den festgelegten Obergrenzen doch um klassische Beispiele für die Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit.

Indirekte Gründe

Die Fragilität dieser Bestimmungen wurde nicht zuletzt durch das forsche Auftreten der Vienna Capitals unterstrichen, die mehrfach rechtliche Schritte gegen numerische Beschränkungen androhten. Dass die Wiener den Gang vor ordentliche Gerichte nicht scheuen, stellten sie bereits im zweiten Jahr ihrer Ligazugehörigkeit unter Beweis, als sie die Spielberechtigungen für Oliver Setzinger und Philippe Lakos per einstweiliger Verfügung erzwangen.

Wohl noch entscheidender für ein Überdenken der antiquierten, lediglich die Anzahl von Transferkartenspielern festlegenden Regeln war der 2004 erfolgte Einstieg des EC Salzburg in die Liga. Der von den Millionen des Red Bull-Konzerns gestützte Klub zog bereits in seiner zweiten Saison in der höchsten Spielklasse ins Finale ein und holte sich im Folgejahr erstmals den Titel. Dementsprechend bedrohte das Betreten der nationalen Eishockeybühne durch Salzburg die Vormachtstellung der traditionell führenden Klubs, zumal sich der wirtschaftlich der Konkurrenz weit überlegene Werksverein rasch daran machte, die stärksten österreichischen Spieler unter seinem Dach zu versammeln.

Bewertung jedes Spielers

Sechs Jahre nach dem Ligacrash sah sich die in dieser Zeit kontinuierlich stärker gewordene und immer mehr Geld bewegende Erste Bank Eishockey Liga also dazu gezwungen, in Sachen Kader- und Importregelungen umzudenken und Alternativen zum althergebrachten, an den Grenzen der Umsetzbarkeit angelangten System zu entwickeln. Diese Überlegungen mündeten im Vorschlag der Einführung eines in Europa einzigartigen Konzepts der Regulierung des Transfermarkts, der sogenannten Punkteregel. Diese sah vor, jedem Spieler in der Liga einen von Alter, Spielstärke und Staatsbürgerschaft abhängigen Punktewert zwischen eins und vier zuzuweisen und gleichzeitig eine Obergrenze von insgesamt 67 Zählern für den Kader jedes Klubs festzulegen. Die jeweiligen Bewertungen der Einzelakteure nehmen dabei alle Vereine der Liga vor.

Einzelinteressen untergraben Regel

Der Österreichische Eishockeyverband akzeptierte diesen Vorschlag im Mai 2007, reduzierte das Kontingent pro Verein aber auf 65 Punkte und reklamierte zudem einige Sonderbestimmungen betreffend jüngerer Spieler in das neue Regulativ. Erstmals in der nationalen Eishockeygeschichte wurde also nicht die Höchstanzahl der erlaubten Legionäre pro Klub vorgeschrieben, vielmehr hatten die Vereine nun erheblich größeren Handlungsspielraum bei der Zusammenstellung ihrer Kader.

Von der Idee her ein Meilenstein, in der Umsetzung aber mangelhaft: Die seit Beginn der Spielzeit 2007/08 gültige Punkteregel wurde in ihren Details seither in jedem Jahr adaptiert und verändert. Als Spielball von Partikularinteressen wurde sie kontinuierlich ausgehöhlt, wodurch sie Stück für Stück ihren regulierenden Charakter verlor. Die Grundüberlegung der Liga, durch das System ein größtmögliches Maß an Ausgeglichenheit innerhalb des Bewerbs zu schaffen, ließ sich nur bedingt umsetzen. Von der ursprünglich als einer der größten Pluspunkte der neuen Regelung ins Treffen geführten Budgetreduktion bei den Vereinen ist wenig zu sehen, die Klubs der Erste Bank Eishockey Liga setzen kollektiv betrachtet 2011 mehr Geld um als je zuvor.

Verjüngung erreicht, Verwirrung gestiftet

Von den im Vorfeld der Einführung propagierten positiven Effekten auf das österreichische Eishockey hat sich in erster Linie jener der Verjüngung bewahrheitet (siehe Grafik). Ob das alleine jedoch ausreicht, darf bezweifelt werden, denn die rot-weiß-roten Cracks in der Erste Bank Eishockey Liga sind heute zwar jünger, aber nicht unbedingt stärker als 2007, wie die Auftritte des Nationalteams seither schmerzlich belegen.

Fehlende Kontinuität in der Umsetzung und jährliche Veränderungen entlang von Partikularinteressen sind die größten Schwachpunkte der seit ihrer Etablierung stark in der Kritik stehenden Punkteregel. Zentrales Problem ist zudem die fehlende Transparenz der Bewertungsvorgänge und ihrer Resultate.

Das dem Spielbetrieb heute zu Grunde liegende Flickwerk an Bestimmungen den Transfermarkt und die Kaderzusammenstellungen betreffend, überfordert, wie jüngst mehrere Beispiele zeigten, auch einzelne Vereine. (Hannes Biedermann; derStandard.at; 16.November 2011)