"Hayat Devam Ediyor" - "Das Leben geht weiter", so heißt die türkische Soap, die seit November letzten Jahres in der Türkei Millionen vor den Bildschirm lockt. Schon im Vorfeld machte der Promo-Trailer zur Serie auf das Thema Zwangsheirat aufmerksam. Im Trailer kommt die 15-jährige Protagonistin im Brautkleid zu Wort: "Mein Name ist Hayat. Ich bin 15 Jahre alt. Mein Ehemann ist 70 Jahre alt. Was ich trage, ist kein Brautkleid, sondern mein Totenhemd", erzählt sie dem Publikum unter Tränen. Im Hintergrund ist ein korpulenter, betagter Mann zu sehen. Nach dieser Szene informiert eine Männerstimme, dass in der Türkei eine von zwei Frauen mit 18 Jahren oder jünger verheiratet wird und mehr als zwei Millionen Mädchen und junge Frauen für Brautgeld verkauft werden.

Besonders unter der kurdischen Bevölkerung, hier vor allem auf dem Land, ist es immer noch Usus, dass der Bräutigam der Familie der Braut Geld- und/oder Sachgeschenke erbringt nach dem Motto "Ohne Brautgeld keine Hochzeit". Hayat hat im spielfilmlangen Auftakt zur Serie zunächst andere Probleme. In der Anfangsszene rennt sie in ihrer Schuluniform verwirrt in der kargen Landschaft von Doğubeyazit umher, einer Stadt in der Provinz Ağrı im Osten der Türkei nahe der Grenze zum Iran. Das Mädchen läuft weinend auf einen Abgrund zu, wird aber in letzter Minute von ihrem Freund gerettet.

Romeo, Julia und vorehelicher Sex

Jetzt erfahren die ZuseherInnen auch den Grund der Verzweiflung: Die beiden hatten Sex miteinander, vorehelichen wohlgemerkt. Das ist in der traditionellen Gesellschaft, in der sie leben, verboten. Von nun an bestimmt der voreheliche Verlust der Jungfräulichkeit Hayats Leben und Leiden, Letztere sind teilweise selbst zugefügt. Denn die Drehbuch-Autoren statten den weiblichen Hauptcharakter mit einer gehörigen Portion Reue und Selbstgeißelung aus. "Was haben wir getan, wie kann ich jetzt meinen Eltern in die Augen blicken?", fragt Hayat ihren Kerim. Der entgegnet ihr, dass die Liebenden nichts Schlimmes getan hätten und er sie nicht im Stich lassen wird, also bald ehelichen wird. Hier liegt der erste Haken der Serie: Sie reproduziert traditionelle Denkweisen und hinterfragt sie nicht. Das Jungfräulichkeitsgebot wird nicht in Frage gestellt, das Mädchen reagiert geschockt auf das, was sie getan hat, für sie ist es ein "Vergehen", während der junge Mann sich deswegen nicht wirklich schlecht fühlt.

Sein Versprechen, Hayat zu ehelichen, kann er aber nicht einhalten - der eigene Vater macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Denn der hat über Kerims Kopf hinweg entschieden, dass er seine Cousine heiraten soll. Der Sohn weigert sich am Anfang zwar, jemanden zu heiraten, den er nicht liebt, schon gar nicht die eigene Cousine, die er wie eine Schwester sieht. Aber der Vater setzt sich durch, obwohl der Sohnemann vom vorehelichen Geschlechtsverkehr und der sich daraus ergebenden "Notwendigkeit" ertzählt ( in der Serie wird immer das Wort "mecbur", also gezwungen, verwendet, sowohl von Hayat als auch von Kerim), das Mädchen zu heiraten. Das interessiert den Vater nicht, schon gar nicht, weil es sich um ein Mädchen aus einer armen Handwerker-Familie handelt, während Kerims Vater als Teppichhändler einen höheren Sozialstatus in der Gemeinde genießt.

Zweitfrauen

Die Tragödie nimmt ihren Lauf. Schließlich bekommt Hayats Familie Wind von der Sache. Zuerst ihre Mutter, die eigentlich eine "kuma", also eine Zweitfrau ist und von der eifersüchtigen Erstfrau zutiefst gehasst wird. Die beiden, Erst- und Zweitfrau, schleppen das Mädchen daraufhin zu einem Jungfräulichkeitstest ins Spital, da Hayat auf die Vorwürfe, nicht mehr "rein" zu sein, nicht antwortet.

Die zwei Frauen des Hauses entscheiden, dass das Mädchen getötet werden muss, noch bevor der Vater davon erfährt. Ihr dazu verdonnerter Bruder bringt es aber nicht übers Herz, sie zu erschießen, obwohl Hayat selbst darum bittet, von ihrer "Schuld" befreit zu werden. Und dann kommt der einzige wirklich gesellschaftskritische Satz, denn der Bruder antwortet ihr: "Es ist das System, welches mir eine Waffe in die Hand gegeben hat, das fehlerhaft ist."

Als schließlich der Vater davon erfährt, überlässt er es seiner Zweitfrau, sich um das Problem der nicht mehr jungfräulichen Tochter zu kümmern. Diese entscheidet dann schweren Herzens gemeinsam mit Hayat, dass sie das zuvor vom Vater und Großvater vehement abgewiesene "Angebot" des reichsten Mannes in der Stadt, eines 70 Jahre alten Lüstlings, die 15-jährige Hayat als Zweitfrau zu ehelichen, doch annehmen. Die Protagonistin entscheidet sich also freiwillig dafür, einen alten Mann zu ehelichen, den sie nicht liebt und der nebenbei bemerkt wie der leibhaftige Teufel aussieht (Bösewichte in türkischen Serien werden immer mit Bedacht ausgesucht), weil sie sonst keinen anderen Ausweg sieht, um ja keine Schmach über die Familie kommen zu lassen.

Familie statt Freiheit

Hier liegt der zweite Haken der Geschichte rund um Hayat. Die Familie oder, besser gesagt, der Ruf der Familie ist Hayat wichtiger als das eigene Leben und die eigene Freiheit. Sie versucht immer noch, Kontakt zum Vater aufzunehmen, der sie verstoßen hat und auch nach der Hochzeit nicht mit ihr reden will. Suggeriert wird außerdem (ob intendiert oder nicht), dass vorehelicher Sex eben nur zum "Ehrenmord" oder zur Zwangsehe führt. Und kein einziges Mal kommt es den Serienmachern in den Sinn, dass das Mädchen Hilfe suchen könnte, bei Behörden oder Lehrern zum Beispiel, oder sich auflehnen könnte gegen die Regeln.

In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass es in der Türkei nur rund 60 Frauenhäuser gibt und in den ländlichen Gegenden überhaupt nur sehr wenige Frauenschutzeinrichtungen. Selbst wenn die Drehbuchautoren Hayat als ein sich wehrendes, gegen die Traditionen und Sitten ankämpfendes Mädchen dargestellt hätten: Viel Schutz und Hilfe hätte sie in ihrer Heimatstadt wohl nicht bekommen. Fraglich ist dennoch, warum hier der Staat völlig außer Acht gelassen wird, warum sich etwa die Lehrerin nicht wundert, wenn Hayat von einem Tag auf den anderen nicht mehr die Schule besucht, warum diese Szenen nicht gezeigt werden.

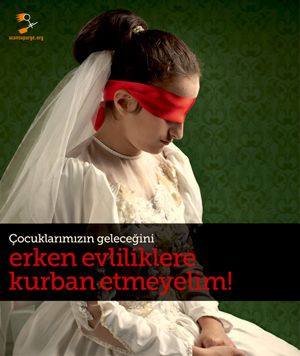

"Kinder-Bräute"

In der Realität ist es auch so, dass viele der Ehen mit minderjährigen Bräuten und auch mit "Zweitfrauen" illegal, also nicht am Standesamt geschlossen werden, sondern von einem Imam. Schätzungen zufolge wird jede dritte Braut im Kindes- oder Jugendalter illegal von einem Imam verheiratet. Die Frauenrechts-NGO Ucan Süpürge ("Der fliegende Besen") geht von rund 180.000 minderjährigen "Kinder-Bräuten" aus, davon rund 25.000 in Istanbul. Einem Expertenbericht der Hacettepe-Universität in Ankara aus dem Jahr 2008 zufolge liegt der Anteil der in einem Alter unter 18 Jahren verheiraten Mädchen bei rund 28 Prozent, die Dunkelziffer wird aber viel höher geschätzt. In Diyarbakır zum Beispiel, der zweitgrößten südostanatolischen Stadt, inoffiziell auch als "kurdische Metropole" bezeichnet, liegt laut Ucan-Süpürge-Studien der Anteil an minderjährig verheirateten Mädchen sogar bei 50 Prozent.

Über "Kinder-Bräute" und Zwangsverheiratung wurde bisher öffentlich und vor allem seitens der Politik wenig gesprochen. Den Serienmachern - eigentlich handelt es sich nur um eine Person, Mahsun Kırmızıgül, einen Schlagersänger, der sich nun dem Filmemachen widmet und selbst Kind einer "Nebenfrau" ist - von "Hayat" muss man zugutehalten, dass sie die Öffentlichkeit wachrütteln und das Thema "Kinder-Bräute" enttabuisieren wollten. Was auch gelungen ist: Von einer tiefen "gesellschaftlichen Wunde" wurde in den Medien und in den sozialen Netzwerken gesprochen.

Zu viele Klischees

Aber dabei hat man(n) leider zu sehr auf traditionelle Geschlechterrollen zurückgegriffen. Die weiblichen Charaktere ordnen sich den patriarchalen Normen unter, verinnerlichen sie mitunter so sehr, dass sie sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Die zwei Ehefrauen des Familienvaters sind stets geduldig, wenn der Vater mal wieder einen seiner Wutanfälle bekommt, und wetteifern darum, wer den Mann am besten bedienen kann. Reagiert der Vater wieder einmal mit Wut auf Fehler oder Ungehorsam der restlichen sechs Kinder, weisen die Mütter darauf hin, dass er seine Liebe und Sorge eben nicht anders zeigen könne.

Der ostanatolische Vater kann anscheinend gar nicht anders, als in Wut auszubrechen, und wird als Gegenpol zum sanften, stoischen Istanbuler Vater dargestellt. Andererseits erhebt der Erstgenannte in der Serie nie die Hand gegen die Töchter, bei den Söhnen und zwei Ehefrauen ist das schon anders. Er bricht auch weinend zusammen, als die jugendliche Tochter im Brautkleid das Elternhaus verlässt, um die Frau eines 70-jährigen Mannes zu werden, aber hindert sie nicht daran, er rettet sie nicht davor, letztendlich ist auch er schwach.

Alptraum Hochzeitsnacht

Während der alte Bräutigam, der auch eine schon eine ältere Erstfrau zu Hause hat, am Hochzeitstag fröhlich tanzt, wartet die junge Braut im Schlafgemach. Weinend und zitternd vor Angst. Als dann ihr Liebster, Kerim, in letzter Minute auftaucht, um sie vor dem Koloss von Ehemann zu retten, weigert sie sich jedoch, mit ihm fortzulaufen. Aus Stolz, weil er sein Versprechen, sie zu heiraten, nicht eingelöst hat, und weil sie nicht wieder Schande über die Familie bringen will. Und da ist es schon wieder, dieses Übernehmen von konservativen Denkmustern, das Fehlen von Aufbegehren (nicht nur der Kinder, auch der Mütter) - all das ist kontraproduktiv, wenn es darum geht, gegen Zwangsheirat mobilzumachen.

Stattdessen hat sich der Regisseur auf die drastische Wirkung der Szenen in der Hochzeitsnacht verlassen, die auch für genug Aufregung sorgten in der Türkei. Da wird ausführlich gezeigt, wie sich der alte Mann mit seinem gewichtigen Leib auf das wehrlose Mädchen stürzt. Zum Geschlechtsakt kommt es dann aufgrund von Erektionsproblemen des betagten Bräutigams nicht. In weiterer Folge greift er zu dem Potenzmittel Viagra, übertreibt es aber mit der Dosierung und stirbt daran (aber erst in Folge 4 und nicht ohne das Mädchen gequält zu haben mit seiner Sexgier) in den armen der jungen, aber von ihm unbefleckten Braut. Böses Karma schlägt auch im türkischen Fernsehen zu.

Schwache, unterdrückte Frauen

Nach der ersten Folge wurde die Serie immer mehr zu einer klassischen Soap, die sich um die Liebenden dreht, die immer wieder getrennt werden. Der Erzählstrang verläuft entlang der Probleme der ostanatolischen Einwanderer nach Istanbul inklusive üblicher Klischees vom naiven, gutmütigen, aber immer etwas rückständigen Menschen aus Anatolien, der von der Laster- und Boshaftigkeit der Großstadt korrumpiert wird und mit der Armut zu kämpfen hat.

Die Frauen sind selbst in der mittlerweile 14. Episode weit von Freiheit und Emanzipation entfernt, die Mütter hauptsächlich im Haus "beschäftigt". Die Töchter stehen auf dem Weg zur Schule und zurück nach Hause unter brüderlichem "Begleitschutz", selbst die (erstklassig bösartig gespielte) Erstfrau spioniert der eigenen Tochter nach in der neuen, gefährlichen Istanbuler Umgebung, damit die ja nicht denselben Blödsinn wie Hayat verzapft.

Die ist übrigens noch immer fremdbestimmt und lebt jetzt ebenfalls in Istanbul bei der wohlhabenden (und übel gesinnten) Familie des verstorbenen Gatten. Sie erscheint mit jeder Folge noch fragiler und schwächer, mit kaum hörbarer Stimme, umgeben von Traurigkeit und Tränen. Ihrer Mutter und ihren Schwestern ergeht es nicht anders (bis auf die älteste Schwester, die Medizin studiert). Auch sie leben in einer Welt, die ihnen von den Männern diktiert wird. "Hayat devam ediyor" - "Das Leben geht weiter". Für die ostanatolischen Frauen in der Serie geht es anscheinend nur mit Unselbstständigkeit, Unterdrückung und viel Tränenvergießen weiter. (Güler Alkan, daStandard.at, 17.2.2012)