Keith Brooke: "Strange Divisions & Alien Territories. The Sub-Genres of Science Fiction"

Broschiert, 222 Seiten, Palgrave Macmillan 2012

Sekundärliteratur zum Thema Science Fiction wird ins Deutsche so gut wie gar nicht übersetzt - selbst wenn diese in der anglophonen Welt eifrig diskutiert wird. Fälle in jüngster Zeit waren zum Beispiel mehrere Werke von Jeff VanderMeer, Daniel M. Kimmels Sammlung von Filmkritiken mit dem beklatschenswerten Titel "Jar Jar Binks Must Die" oder Margaret Atwoods Stellungnahme zum Genre in der Essay-Sammlung "In Other Worlds". Derart in die Tiefe geht dieses Buch nicht und wird daher auch niemanden sonderlich aufregen. "Strange Divisions & Alien Territories" von Keith Brooke ("The Accord") ist eher so eine Art Handbuch für eine grundlegende Orientierung im weiten Land der SF. Erkundet wird dieses Land in 12 Aufsätzen zu ebensovielen Subgenres - eine Zahl, die eher problematisch als biblisch ist, aber dazu später mehr.

Eine gute Übersicht bietet beispielsweise James Patrick Kelly zum Thema Cyberpunk, jenem fiesen New Kid on the Block, das Anfang der 80er die etablierte Science Fiction angepisst hat wie ein tollwütiger Hund - doch kommt Kelly zum resignativen Schluss: The revolution is truly over. Kelly gehört der Minderheit US-amerikanischer AutorInnen in dieser Sammlung an, zwei Drittel stammen wie Brooke selbst aus Großbritannien. Und dass es sich dabei um zwei verschiedene Kulturen handelt, merkt man. So spielt Robert A. Heinlein in Alastair Reynolds' Aufsatz zur Space Opera keine Rolle - wurde der Referenz-Autor der US-amerikanischen SF schlechthin in Europa doch stets sehr viel scheeler betrachtet als in seiner Heimat. Umgekehrt zeigt Paul di Filippo in seinem Beitrag über "übermenschliche Fähigkeiten", wie ihn die US-Kultur geprägt hat. Der thematisch weit gestreute Text behandelt das Motiv der körperlichen Veränderung ebenso wie das der geistigen Erweiterung - bis hin zum mittlerweile in die Fantasy abgewanderten Themenbereich PSI-Kräfte. Dessen literarische Omnipräsenz Mitte des 20. Jahrhunderts schreibt di Filippo in erster Linie der Forcierung durch den legendären Herausgeber John W. Campbell zu.

Wenn Adam Roberts ("By Light Alone") nicht als belletristischer Autor, sondern als Kritiker und Essayist auftaucht, bekomme ich Gänsehaut. Der notorische Querdenker gibt einem mit seinen Interpretationen manchmal ziemlich zu schlucken und seinen Vorschlag, John Wyndhams Klassiker "The Midwich Cuckoos" ("Das Dorf der Verdammten") als Holocaust-Geschichte zu betrachten, habe ich bis heute nicht verdaut. Roberts' Text über das Thema Religion in der Science Fiction, das von religiös motivierten Mondreise-Geschichten 200 Jahre vor Jules Verne bis zu Philip K. Dicks "VALIS"-Trilogie reicht, erweist sich jedoch als einer der stärksten Beiträge der Sammlung, weil er am meisten in die Tiefe geht.

Ähnlich gut ist der Beitrag von Keith Brooke selbst, Thema: Utopien und Dystopien. Wer mehr über das vermeintliche Gegensatzpaar lesen will, könnte sich aber auch auf antiquarische Suche nach dem "Science Fiction Jahr" des Heyne-Verlags, Ausgabe 2008, begeben, wo das Thema in aller Ausführlichkeit behandelt wird. Im Fischer-Verlag ist übrigens kürzlich unter dem Titel "Utopien" ein Lesebuch mit Texten von Plato bis Aldous Huxley erschienen. - Als krasser Gegensatz zu Roberts und Brooke ist der Aufsatz von "Lila Black"-Autorin Justina Robson über Aliens eine einzige Enttäuschung. Weder nähert sie sich dem Thema "das Fremde" auch nur ein Fitzelchen von der psychologischen Seite, noch geht sie auf die biologische und kulturelle Vielfalt der diversen Außerirdischen der SF-Geschichte ein. Was bleibt, ist ein Häufchen wahllos zusammengeklaubter Beispiele ohne roten Faden.

Alastair Reynolds' schon erwähnter Aufsatz zur Space Opera ("This galaxy ain't big enough for the both of us") liest sich gut in Verbindung mit dem von "Lichtkrieg"-Autor Gary Gibson über die wissenschaftsorientierte Hard SF. Zur Unterscheidung: Während letztere auf die Raum-Zeit an sich fokussiert, widmet sich erstere den "Bühnen", die sich darin für süffige Romanhandlungen ergeben. Too much science breaks space opera, because space opera is fundamentally i m p o s s i b l e, zieht Reynolds, der damit immerhin seine Brötchen verdient, ein ehrliches Fazit und nennt seine schriftstellerische Domäne a contradiction in terms, like tasteful heavy metal. Gibson indes zitiert zwar den vielleicht härtesten aller Hard-SF-AutorInnen, Greg Egan, mit dem Satz, dass 99 Prozent der Science Fiction ohne wirkliche Science dastünde, nennt bei seinen Lesetipps lustigerweise aber weder Egan noch einen anderen aus dem Häuflein 110-Prozenter. Lesen sich dann vielleicht doch nicht vergnüglich genug für ihn.

Eine Gemeinsamkeit der Hard SF mit einem anderen Genre, bei dem umstritten ist, ob es überhaupt der Science Fiction untergeordnet werden kann oder nicht doch eher ein eigenes ist, findet derweil Kristine Kathryn Rusch in ihrem Beitrag über Alternativweltgeschichten: Science Fiction and Alternate History share a love of facts. Plausibilität verlangen beide ... bevor mit den Fakten dann munter gespielt werden darf. John Grant wartet zum Thema Zeitreisen mit einer derartigen Flut an Titeln auf, dass man glauben könnte, er habe nicht eine einzige Veröffentlichung ausgelassen, die dieses Gebiet jemals auch nur gestreift hat - bis einem dann doch schnell zahlreiche weitere Beispiele einfallen. Tony Ballantyne widmet sich der posthumanen SF, James Lovegrove ("The Age of Zeus") der erneuernden Wirkung von Apokalypsen ("A global detox, if you will.") und die beiden US-Autorinnen Catherine Asaro und Kate Dolan geben dem, was viele fälschlich mit SF gleichsetzen würden, den wahren Namen zurück: Planetary Romance bzw. Planetary Adventure. Ein extrem weites Feld, das nur durch sein Setting definiert wird und von Military SF bis zu den Gender-Betrachtungen einer Ursula K. LeGuin so ungefähr alles zulässt. Der Aufsatz entschädigt wenigstens ein bisschen für den schwachbrüstigen Beitrag von Justina Robson.

Im Nachwort räumt Brooke ein, dass mit diesen 12 Wegen zur SF das Genre natürlich noch nicht in seiner Gesamtheit erfasst ist. Wobei sich schon die Frage stellt, warum dem Thema Religion ein eigener Beitrag gewidmet wird, während als solche wohletablierte Genres wie Military SF oder Steampunk keinen bekommen haben. Und was ist mit feministischer oder ökologischer SF, was mit Monstern und Superhelden? Zudem wird zwar auf zahlreiche Filme und TV-Serien verwiesen, nicht jedoch auf Comics, obwohl die dem Medium Buch deutlich näher stehen. Und es rede keiner von Qualität: Wenn ein Autor wie Kenneth Bulmer Eingang in "Strange Divisions" gefunden hat, dann kann man genausogut "Storm" und "Trigan" anführen - von den Werken eines Mœbius oder Enki Bilal ganz zu schweigen. Aber hier zeigt sich wohl auch schon der nächste - und am schwersten wiegende - Fehlposten, der bei einem englischsprachigen Buch allerdings in keinster Weise überrascht ...

... nämlich mangelnde Internationalität. Kontinentaleuropäische, japanische, lateinamerikanische oder sonstwoher stammende SF wird vollständig außer Acht gelassen. Ein einziges Mal wird im Index des Buchs Stanislaw Lem genannt - die Brüder Strugatzki beispielsweise gar nicht. Für nicht-anglophone SF-Fans ist dies besonders ärgerlich; einmal mehr übt sich das englischsprachige Genre in Nabelschau. Dass "Strange Divisions" trotzdem lesenswert ist, liegt an einigen guten Beiträgen, vor allem aber daran, dass alle beteiligten AutorInnen Leselisten an ihre Aufsätze angehängt haben. Zusammen mit dem teils lawinenartigen Namedropping in den Texten selbst ergibt dies eine enorme Fülle an Buchtipps. Wem seine Kreditkarte lieb ist, der sollte von dem hier also besser die Finger lassen.

James Corey: "Leviathan erwacht"

Broschiert, 655 Seiten, € 15,50, Heyne 2012 (Original: "Leviathan Wakes", 2011)

Na das ist ja schnell gegangen - da steht das Buch noch auf meiner Liste der Vielleicht-Bestellungen bei den Originalerscheinungen, und schon ist es übersetzt. Bei einem bislang unbekannten Autor wäre ein solches Tempo noch verwunderlicher, aber hinter "James Corey" verbirgt sich ja der spätestens seit seinem Fantasy-Zyklus "The Long Price Quartet" (auf Deutsch: "Die magischen Städte") etablierte US-Autor Daniel Abraham. Für seinen Ausflug ins Genre Space Opera hat er sich mit Ty Franck, dem laut Eigenaussage "office monkey" von George R. R. Martin, einen Ko-Autor angelacht, der ebenfalls in New Mexico lebt, und für beide ein gemeinsames Pseudonym geschaffen.

Fangen wir mal reiseführermäßig an: Zwei- oder dreihundert Jahre in der Zukunft stehen sich auf der Erde 30 Milliarden Menschen auf den Füßen, eine nicht näher genannte Zahl bewohnt den Mars, zig Millionen zudem den Asteroidengürtel und andere kleinere Himmelskörper. Die großgewachsenen, unter verringerter Schwerkraft lebenden Gürtler unterscheiden sich nicht nur körperlich von den Menschen, die "in der Schwerkraftsenke" (also auf den beiden Planeten) leben; auch ideologisch trennen sie Welten. Zwischen den drei Mächten Erde, Mars und Gürtel hat sich ein brisantes Gleichgewicht etabliert, das immer nur einen kleinen Schritt vom nächsten Krieg entfernt ist. Nur das Bewusstsein, wie fragil sowohl Weltraumhabitate als auch Planeten sind (Stichwort: auf Kollisionskurs gebrachte Asteroiden ...), hält den Frieden aufrecht. Zumindest solange, bis die schwelenden Konflikte von unbekannter Seite geschürt werden. Was als Polit-Krimi beginnt, nimmt dann eine neue Dimension an.

Vielleicht ist es Zufall, dass der Roman aus den USA stammt, vielleicht auch nicht - auf jeden Fall unterscheidet er sich im Ton spürbar von denen bekannter Vertreter der New Space Opera, einer britischen Domäne. Bei Autoren wie Paul McAuley oder Alastair Reynolds schwingt stets eine gehörige Portion kindliche Begeisterung über die Wunder der Technik mit, selbst wenn sich diese destruktiv auswirken - im Grunde eine optimistische Haltung. Hingegen sind die Raumschiffe, die durch Coreys Sonnensystem ziehen, in geradezu symbolischer Weise allesamt hässliche Klötze, die technische Entwicklung stagniert. Alles ist hier einen Tick dreckiger, pessimistischer und zynischer - die Kolonisierung des Sonnensystems wird wie die Ausbreitung einer Krankheit beschrieben, versetzt mit einer zusätzlichen Spitze: Dann hatte Solomon Epstein einen leicht veränderten Fusionsantrieb konstruiert, auf seine Dreimannjacht gepflanzt und ihn eingeschaltet. Mit einem guten Teleskop konnte man sein Schiff immer noch mit einem Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit in die große Leere fliegen sehen. Die beste und längste Beerdigung in der Geschichte der Menschheit. Glücklicherweise hatte er die Pläne daheim in seinem Computer hinterlassen. Der Epsteinantrieb hatte der Menschheit zwar nicht die Sterne geschenkt, ihr jedoch die Planeten ausgeliefert.

Auf den Punkt gebrachte Passagen wie diese gibt es von Beginn weg. Der Prolog setzt damit ein, dass die junge Julie Mao in einem Spind hockt, während in ihrem von Unbekannten geenterten Raumschiff bedrohliche Vorgänge ablaufen. Er endet mit einem Wiedersehen in schockierender Form, Stichwort Grey Goo. In der Folge wird die idealistische Tochter reicher Eltern indirekt das Leben der beiden Hauptfiguren des Romans umkrempeln. Einer davon ist Jim Holden, Executive Officer eines Eistransporters, der den Notruf von Julies Schiff empfängt und bei der Rettungsmission abgeschossen wird. Jim und eine Handvoll Besatzungsmitglieder, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs auf einem Shuttle befanden, schwören Rache.

Derweil wird auf der fernen Ceres-Station der Sicherheitsbeamte Miller damit beauftragt, das Verschwinden Julies aufzuklären. Es ist kein Zufall, dass wir Millers Vornamen erst ganz am Ende erfahren - der Autor unterstreicht damit den Distanzraum, den der seelisch vernarbte Detective um sich herum aufbaut. Dennoch hält er sich für einen guten Polizisten - bis er nach dem ersten Drittel zu seiner (und unserer) Überraschung erfährt, dass er allgemein für eine Niete gehalten wird. Diese Eröffnung ist der letzte Schlag, der noch gefehlt hat, um sein bisheriges Leben aus der Bahn zu werfen. Mit wachsender Verbissenheit widmet er sich fortan der Aufklärung von Julies Schicksal - und immer mehr verklärt er die ihm eigentlich völlig unbekannte Frau zur Verkörperung all dessen, was er verloren hat.

"Leviathan erwacht" lebt vom Gegensatz der beiden Hauptfiguren. Hier der junge Erdenmensch Holden, der mit seiner multikulturellen Crew einen positiven Gegenentwurf zum konfliktären Trio Erde-Mars-Gürtel lebt, dort der 20 Jahre ältere Gürtler Miller, abgebrüht, zynisch und vor notwendiger(?) Gewalt nie zurückschreckend. Damit verkörpern die beiden auch unterschiedliche Moralvorstellungen: Holden empfindet Abscheu vor Millers Skrupellosigkeit, was das Töten anbelangt - doch muss er sich nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass sein naives Bemühen, das Verbrechen an Julie Mao öffentlich aufzuklären, im heraufziehenden Krieg instrumentalisiert wird ... und er damit letztlich viele, viele Leichen mehr auf seinem Konto hat als Miller? Die LeserInnen müssen selbst entscheiden, welcher Seite des verhinderten Buddy-Paars sie sich eher zugehörig fühlen. Bis sie sich dazu durchgerungen haben, konnten sie jedenfalls einen spannenden Roman genießen, dessen Fortsetzung "Caliban's War" im Juni erscheint und hoffentlich ebenfalls zu einer deutschen Übersetzung findet.

Richard Calder: "Tote Mädchen"

Broschiert, 242 Seiten, € 12,40, Suhrkamp 2012 (Original: "Dead Girls", 1992)

Hat ganz schön lange gedauert, bis dieses Buch - irgendwo zwischen Dauer-Geheimtipp und modernem Klassiker angesiedelt - seinen Weg zu einer deutschen Übersetzung gefunden hat: immerhin 20 Jahre. Lange genug, um denselben Effekt zu bewirken, den Musik aus einer vergleichbar lange zurückliegenden Zeit hat. Wer damals in den 80ern die Glaubenskriege zwischen den beiden a-b-s-o-l-u-t getrennten Welten Underground- und Mainstreammusik miterlebt hat, muss ein Vierteljahrhundert später feststellen, dass beide heute vor allem nach einem klingen ... voll nach den 80ern. Bis zu einem gewissen Grad - Stichwort Cyberpunk - gilt dies auch für "Dead Girls", den ersten aus einer Reihe aberwitziger Romane des Briten Richard Calder, für die sich bislang kein deutschsprachiger Verlag erwärmen konnte. Macht sich aber umso besser in der Reihe "New Gothic" des Suhrkamp-Verlags, einer Art Echo seiner einstigen Phantastischen Bibliothek, die zwar quer durch alle Subgenres ging, aber immer eine erkennbare Vorliebe für das Surreale und Unheimliche hatte.

Im späten 21. Jahrhundert ist der Lack unserer Wirtschaftswunderwelt endgültig ab. Europa, das Empire de luxe, ist dem "Crash" zum Opfer gefallen, den Rest besorgt ihm gerade die sogenannte Puppenplage. Puppen, Rekombinanten, Lilim, Vampire, tote Mädchen - viele Bezeichnungen für ein und dasselbe Ding: Den letzten großen Coup hatten Europas Modehäuser mit quasi-lebendigen Androiden bzw. Gynoiden gelandet. Die Automaten, die Sie hier sehen, wurden von Cartier in Auftrag gegeben und entstammen einem mikrophysikalischen Reich, wo Geist und Materie, Traum und Wirklichkeit nebeneinander existieren. Fraktal aufgebaut, bestehen sie aus Nanomaschinchen, die sich in immer kleinerer Form replizieren - bis hinab auf Quantenebene, wo Hard- und Software eins werden. Die Aufhebung des Unterschiedes zwischen Maschine und Information und der fließende Übergang von Hard-, Soft- und Wetware lassen alle Grenzen verschwimmen, auch die zwischen Wissenschaft und Magie. Calder schaffte es damit auf eine bis dahin ziemlich einzigartige Weise, Fantasy- und Horrormotive (von Vampirismus bis zur Feenkönigin Titania) in ein stimmiges SF-Kleid zu hüllen. Und in diesem Roman sind Kleider in der Regel lebendig. Sie schreien, stöhnen und bluten.

Soweit wäre das Ganze noch zwar abgefahren, aber nicht gleich apokalyptisch. Doch hier kommt eben die Puppenplage ins Spiel: Im Umweg über Männer, die sich an den Puppen die Lust abwischen, wie es im Vorwort so schön scheußlich heißt, haben die Nanomaschinen auf die menschliche Bevölkerung übergegriffen. Während den Männern die schlichte Rolle von Malaria-Mücken zukommt, gebären infizierte Frauen nur noch Mädchen, die sich bei Einsetzen der Pubertät ihrerseits in Puppen verwandeln. Und die haben fortan nichts anderes mehr im Programm als weitere Männer zu befallen und die nächste Lilim-Generation hervorzubringen ... bis auf Erden vom Homo sapiens nichts mehr übrig bleibt.

Primavera Bobinski ist ein solches Mädchen, das gerade seine Umwandlung vollzieht. Wie ihr Freund Ignatz Zwakh ("Iggy") lebt sie in der Quarantänezone von London, die nur noch von einem Häuflein Nachkommen osteuropäischer ImmigrantInnen besiedelt ist. Die nun das Land regierende Reinheitsfront wacht darüber, dass keine Puppe London verlässt, Lynchjustiz steht in der Zone auf der Tagesordnung. In Rückblenden schildert der Roman, wie die beiden 15-Jährigen zur Gewissheit kommen, dass sie aus London fliehen müssen. Parallel dazu sehen wir sie in ihrem Leben danach. Im grellen Neondschungel des Big Weird von Bangkok, wo alles und jeder eine Ware ist, werden Primavera und der nach ihr süchtige Iggy von Agenten gejagt, stoßen auf den Ursprung der Puppenplage und versuchen allen Hindernissen zum Trotz ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch wenn es nur ein Unleben ist - aber macht das überhaupt einen Unterschied? Die Frage nach dem Menschsein wird nicht weniger brennend, nur weil Primavera keine typische Sympathieträgerin ist, sondern jemand, der buchstäblich über Leichen geht. Lieber Mörderin als Sexspielzeug, wie Dietmar Dath in seinem leidenschaftlichen Vorwort zum Roman sagt.

Wie eingangs erwähnt: Trotz all seiner Eigentümlichkeiten ist der Roman unverkennbar vom damals gerade ausklingenden, aber immer noch nachfolgerlosen Cyberpunk beeinflusst: Wir hetzen durch eine dreckige, gefährliche, verbrecherische Welt ohne Ausgangsschild zur guten Hoffnung. Die globalen Vorgänge bleiben im Hintergrund und zeigen sich nur dann, wenn sie direkt in den Alltag der ProtagonistInnen hineinwirken; in aller Regel in destruktiver Weise. Technische Gimmicks mit klingenden Markennamen quellen von jeder Seite - doch entsprechen sie nicht mehr den schillernden Visionen der Labore, in denen man sie entworfen hat, sondern sind mit dem Erfahrungsschatz der Straße umfunktioniert worden. Und vor allem ist da natürlich der Stil. In seinem "Strange Divisions"-Beitrag zur Geschichte des Cyberpunk weist James Patrick Kelly darauf hin, dass zwar der Cyberpunk-Topos der körperinvasiven Info-Technologie von der SF absorbiert wurde und nicht mehr daraus wegzudenken ist. Als formales Statement sei er jedoch tot, die Punk-Attitüde und der dazugehörige Schreibstil sind verschwunden.

In "Tote Mädchen" steht er aber noch voll im Saft. Von Beginn weg hämmern die Impressionen im Stakkato auf die LeserInnen ein, egal ob wir uns gerade in der realen Welt des Big Weird oder im Inneren von Primaveras Psycho-Matrix aufhalten: Wir befanden uns im Puppenraum. Im Bewusstsein einer Maschine. Unrein, wie alle Gedanken, aber weit mächtiger als das Bewusstsein der Menschheit, bestand es doch aus Psychonen aus Eisen, Glas und Stahl, ein neonheller Strudel von komplexer Einfachheit, aus dem die aleatorische Musik emporstieg, die die Welt so verzauberte; Musik, die greifbar war, dimensional; Musik, die aus Sehnen und Muskeln bestand, die

k ö r p e r l i c h war. - Heavy Stuff ... und doch bemerkenswert flüssig zu lesen, sobald man erst mal drin ist. Mit "Dead Boys" und "Dead Things" hat Calder in den 90ern noch zwei Fortsetzungen geschrieben. Ob die ebenfalls übersetzt werden, steht noch in den Sternen - zu hoffen wäre es.

Alex Bledsoe: "Das Schwert des Königs"

Broschiert, 396 Seiten, € 15,50, Heyne 2012 (Original: "The Sword-Edged Blonde", 2007)

"Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wieso ihr Menschen nicht ständig fickt. Was für ein Erlebnis - viel besser als trinken, essen, rauchen und alles Sonstige. Ich dachte, ich sei darauf vorbereitet und es könne an meine Erfahrungen unmöglich heranreichen, aber v e r d a m m t, ich wurde eines Besseren belehrt." Worte aus dem Munde einer Gottheit, wie man sie eher nicht zu hören bekommt, wenn Fantasy sich von ihrer episch-heroischen Seite zeigen will. Stattdessen schlägt US-Autor Alex Bledsoe im ersten seiner "Eddie LaCrosse"-Romane den Ton einer Hardboiled Detective Novel an. Trotz des quasi-mittelalterlichen Settings liest sich das Ganze also eher wie eine Geschichte aus der Gegenwart. ProtagonistInnen mit Namen wie Betty, Nicole, Felix oder Stan tragen das ihrige dazu bei.

Sein "Bureau" hat Eddie LaCrosse, ehemals Söldner und jetzt Ermittler mit Schwert in der Hand, über der Hafenschenke irgendeines stinkigen Kaffs. Seine "heldischen" Zeiten sind vorbei - zum Glück, denn wie sich im Verlauf des Romans zeigen wird, trägt Eddie noch einige Traumata mit sich herum. Jetzt ist er in mittleren Jahren, schiebt den Ansatz einer Plauze vor sich her und hat es mit Fällen wie von zuhause ausgerissenen Teenagerinnen zu tun. Und er hat zu Pferden ein so inniges Verhältnis wie ein Zwerg ... nicht unbedeutend für eine Handlung, in der jemand mit dem mythologischen Namen Epona auftreten wird. Sein Charakter lässt sich am kürzesten so zusammenfassen: Die Kinder lachten, die Hunde bellten, die Vögel zwitscherten - und meine Stimmung sank immer mehr auf einen Tiefpunkt.

Und auch wenn er es am liebsten vergessen würde - Eddie ist von adeliger Herkunft. Deswegen holt ihn sein alter Jugendfreund, der König von Aventia, in die Heimat zurück. Die Königsgattin Rhiannon soll nämlich ihr Baby getötet und - schluck - aufgefressen haben. Bloß kann sie sich nicht daran erinnern, ebensowenig wie sie sich jemals an die Zeit erinnern konnte, bevor sie dem König zum ersten Mal begegnete. Eddie hingegen erkennt Rhiannon sehr wohl wieder, auch wenn sie ihm unter anderem Namen bekannt ist. Damit spaltet Bledsoe den Roman in nicht weniger als drei verschiedene Vergangenheitsebenen auf, die jeweils mit der Gegenwart in Beziehung treten. Und so lernen wir auch die Ursachen für Eddies Traumata kennen - in zumindest einem Fall bleibt die Antwort jedoch noch aus: Stoff, der sich in weitere Geschichten einweben lässt, insgesamt drei Romane gibt es ja bereits auf Englisch.

"Wie ist sie denn so, diese Königin Rhiannon?" - "Blond, blauäugig, wunderschön. Singt wie'n Vögelchen, tanzt wie der Wind. Kann Kranke heilen, Tote wiedererwecken und jungen Männern den Kopf verdrehen. Sagt man jedenfalls." - "Sie ist also eine Heilerin?" - "Das is' nur 'ne Übertreibung, der Wirkung wegen. Ich glaub, die Leute sagen 'Sarkasmus' dazu." Der Ton der Erzählung und diverse Bluttaten erinnern daran, dass Bledsoe als Autor eher in der Urban Fantasy zuhause ist; Weltkarten und dergleichen interessieren ihn nicht. Umso erstaunlicher, dass er die Krimi-Handlung mit Fantasy-Elementen im Stil einer Sage bzw. eines Märchens verknüpft. Klingt nach einem eigentlich unmöglichen Spagat, aber irgendwie wird doch eine runde Sache draus.

Ach ja, und nebenbei bemerkt liegt hier ein w-i-r-k-l-i-c-h nachvollziehbares Mordmotiv vor. Ich würde für mildernde Umstände plädieren.

Brendan Connell: "The Architect"

Gebundene Ausgabe, 124 Seiten, PS Publishing 2012

Wenn sich ein Buch in so gar keine Schublade stecken lassen will, wird's meistens spannend. So auch hier. Brendan Connell, ein US-amerikanischer Autor kürzerer Erzählungen, entfesselt in der Novelle "The Architect" eskalierenden Irrsinn, als wollte er das Sprichwort "Gut gemeint ist das Gegenteil von gut" in besonders drastischer Weise illustrieren. Apropos Illustration: Die Handlung hätte sich ja eher eine Synthese aus dem "Turmbau zu Babel" und Hieronymus Boschs höllischen Wimmelbildern verdient ... das Scheusälchen von einem Coverbild, das der Verlag stattdessen gewählt hat, ist aber auch schon der einzige Minuspunkt an dem Ganzen.

Die Novelle dreht sich um ein architektonisches Projekt, das mit der Prämisse eines seiner PlanerInnen - "Practicality dirties the principle essence" - einen unheilschwangeren Ausgang nimmt und in der Folge alle Beteiligten auffrisst. Teilweise im wörtlichen Sinne. Dabei wäre doch alles so schön humanistisch angedacht gewesen: Auf einem planierten Berggipfel im schweizerisch-italienischen Grenzgebiet soll der neue Meeting Place einer "Society" errichtet werden, die sich der spirituellen Philosophie des Dr. Maxwell Körn verschrieben hat. Einer ziemlich eklektizistischen Weltsicht, wie Zitate aus Körns Lehren zeigen: Inklusive der Verheißung eines Lebens nach dem Tod als ätherische Wesen, die mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit zu fernen Welten aufbrechen und in höhere spirituelle Dimensionen aufsteigen. Klingt nach einem Gebräu aus den Ideen L. Ron Hubbards, als er noch pulpige SF-Geschichten schrieb, und einem Zufallseinkauf im esoterischen Supermarkt.

Aber wie lässt sich Körns Lehre architektonisch manifestieren? Die reichen Gesellschaftsmitglieder sind sich uneins, bis der junge Peter de la Tour mit der richtigen Idee ankommt. Peter ließe sich kurz zusammengefasst als Architektur-Geek bezeichnen - welch wunderbar hehre Worte hingegen Connell dafür findet, ist ein stilistischer Genuss. Kein Wunder, dass Paul di Filippo, ein anderer Vertreter des wortgewaltig geschilderten Absonderlichen, einen Blurb auf der Buchrückseite beigesteuert hat. Peter bringt eine Mappe des visionären Architekten Alexius Nachtman an; ihr Staunen machender Inhalt ist zugleich ein Appetitwecker für diejenigen, die die Novelle aus einer Phantastik-Perspektive lesen wollen: Huge edifices, megastructures, poured from the leaves. Bridges which spanned oceans, towers which stretched into the clouds, huge fortresses which looked as if they could withstand the destructive force of an Armageddon. Vertical cities rose up from desert plains in startling anaxometrics, while spatial cities, cities built fifteen or twenty meters above their counterparts, stood forth as visions of utopian architecture, only to be outdone on subsequent pages by floating cities, vast nests of hexagonal pods resting atop lakes and oceans.

Nachtman wird engagiert und erweist sich als pompös auftretendes Bündel von Allüren, überzeugt davon, dass der einzig wahre Begriff von Architektur mit Atlantis versunken ist und seitdem nur mehr Inferiores die Erdoberfläche besudelt hat. Durch sein Charisma reißt er das Projekt sukzessive an sich. Während das Gebäude immer größer und extravaganter wird, braucht es sämtliche Ressourcen der Society auf, erst die finanziellen und dann - als die professionellen Arbeiter vergrault und durch Freiwillige aus den Reihen der Körn-AnhängerInnen ersetzt werden - auch die menschlichen. Am Fuße des Gebäudes entwickelt sich eine albtraumartige Mikro-Zivilisation, die selbst die hydraulischen Gesellschaften der Antike in den Schatten stellt: It was a mass monomania, where the community, the Society, swallowed up all individual will, and, converted into a single superorganism, moved in concert. Spätestens wenn Nachtman das Eisen für die Eingangstore aus dem Blut der KörnianerInnen raffinieren will, wird klar, zu was für einem allesverschlingenden Moloch das Projekt mutiert ist. Und das ist noch lange nicht das Ende.

"The Architect" ist eine hochgradig allegorische Erzählung - anwenden lässt sie sich bei engerer Interpretation auf alles, was Erlösung im Jenseits verheißt und dafür unerträgliche Kosten im Diesseits verlangt; im weiteren Sinne aber auf jede Idee, die zu unkontrollierter weltlicher Macht gelangt. Erzählt wird das Ganze in einem mythologisierenden Tonfall, wie die Geschichtsschreibung aus einem weniger nüchternen Zeitalter. Connell wahrt dadurch eine gewisse Distanz und unterstreicht dies noch durch ironische Passagen, die beinahe unpassend komisch daherkommen. Einmal fügt er dem Stichwort "Geräusch der Bohrer" die "erklärende" Fußnote ggggggggggggggggg bei ... Ein seltsames Ding, und ein erschreckend gutes. Viel entsetzlicher als so einiges, was der eigentlichen Kategorie "Horror" zufällt.

Peter Nathschläger: "Wo die verlorenen Worte sind"

Broschiert, 272 Seiten, € 11,95, AAVAA 2011

Wieder ist ein Rundschau-Intervall verstrichen, ohne dass der nächste Band der James Tiptree Jr.-Reihe rechtzeitig erschienen wäre - da öffnet sich wenigstens der Platz für eine andere Story-Sammlung, die schon ein bisschen länger heraußen ist ... und sich beim Lesen als würdiger Ersatz entpuppt hat. Neben dem später noch kommenden Roman von Joan Slonczewski ist "Wo die verlorenen Worte sind" des österreichischen Autors Peter Nathschläger das beste Buch dieser Rundschau! Erschienen ist es bei einem Kleinverlag mit recht buntem Programm - davor hatte Nathschläger hauptsächlich bei einem Verlag veröffentlicht, der nicht auf Phantastik, sondern auf schwule Literatur spezialisiert ist. Seine Liebe zum Genre demonstrierte er bereits im Roman "Die Legende vom heiligen Dimitrij", einer düsteren und von sehr viel Gewalt geprägten Erzählung aus dem Russland unserer Tage, das durch einen Meteor verheert wird. Dimitrij, der aus Sibirien in die große Stadt gezogen ist, um der erfolgreichste Strichjunge aller Zeiten zu werden, begibt sich in die Zone, in der nach der Katastrophe veränderte Naturgesetze gelten, und findet zu einem Transzendenz-Erlebnis à la J. G. Ballard - zumindest auf einer Realitätsebene des Romans.

Auch in dieser Sammlung sind einige Geschichten enthalten, die jeder deutschsprachigen SF-Anthologie zur Zier gereichen würden. Zum Beispiel "Erinnerungen auf die Welt werfen", der Report eines Überlebenden einer anderen Art von Katastrophe. Aliens haben die Erde erobert; dass ihre Raumschiffe ebenso wunderschön anzusehen sind wie der "goldene Regen" aus ihren Waffen, macht den wie beiläufig durchgeführten Vernichtungsfeldzug nur umso grausamer. Eine Familie konnte sich in die Berge retten und erlebt dort in stiller Verzweiflung die letzten Tage der Menschheit mit - die Erzählung lässt an Thomas M. Dischs "The Genocides" oder Ray Bradburys "The Last Night of the World" denken. Letzterer könnte auch für "Nibis Amida blickt zur Erde" Pate gestanden haben, auch weil es darin um die realitätsschaffende Bedeutung von Büchern geht. Ein Asteroidenschwarm zieht durchs Sonnensystem - als man entdeckt, dass die einzelnen Brocken durch Taue miteinander verbunden sind, startet man von der Erde eine Forschungsexpedition. Was die AstronautInnen dann in den Hinterlassenschaften einer verblüffend erdähnlichen Welt entdecken, stellt ihr Verständnis der Wirklichkeit auf den Kopf.

Fast als Antwort auf diese Erzählung präsentiert uns die Titelgeschichte als surrealen Höhepunkt der Sammlung ein Paar, das beim Frühstück sitzt und die Welt um sich herum verliert. Für die beiden existiert nichts außer der unmittelbaren Gegenwart, und auch die bricht Stück für Stück weg, erst in Worten, dann in Werken - beeindruckend. Acht Geschichten, drei davon in knapper Novellenlänge, sind es insgesamt. Die Hälfte davon ließen sich der Phantastik zuordnen, zumindest wenn man die beiden Slipstream-Erzählungen "Der Pan" und "Mistah Zumbee" mitrechnet, die - je nach persönlicher Vorliebe - als irreal oder auch nicht betrachtet werden können. "Der Pan" dreht sich um die Begegnung eines Zivildieners mit einem ins Krankenhaus eingelieferten Junkie, der behauptet Peter Pan zu sein. "Mistah Zumbee" ist der dunkle Zwilling von "Pan". Es könnte ein Dämon sein, der die beiden Teenager Piero und Tim in sexuell aufgeladene Gewaltexzesse treibt, vielleicht ist der in der Erzählung auftretende "Schatten" aber auch nur das Albtraumsymbol, mit dem der erwachsen gewordene Piero seine Erinnerungen verschlüsselt hat.

Die Gewalt in "Mistah Zumbee" wird früh angedeutet und kommt in ihrer Heftigkeit dann doch wie ein Schock - wie schon im Roman "Dimitrij", wie auch in der Geschichte "Das Gefühl, es würden einem Flügel wachsen". Zwei jugendliche Stricher ("Wir nannten das so: Unsere Schicht. Und wenn wir drei Freier erledigt hatten, machten wir unsere Gewerkschaftspause, so nannten wir das.") ziehen sich auf einem U-Bahn-Klo Joints rein und schweben für einen Moment in der Möglichkeit perfekter Harmonie, als sie zu Zeugen eines beginnenden Massakers werden. Hier gibt es keinen Trost mehr, nicht einmal in Form der bittersüßen Melancholie und rohen Schönheit, die Nathschläger auch in seine blutgetränktesten Erzählungen einbringt. Ähnlich wie in der auf Kuba angesiedelten Geschichte "Der Radfahrer" um den Jungen Franco, der aber wenigstens "nur" seine Illusionen verliert.

"Der Radfahrer", "Das Gefühl, es würden einem Flügel wachsen" und die einleitende Erzählung "Paterson" sind Realweltgeschichten - auch wenn in letzterer eine Art Legende den Anstoß zur Handlung gibt: Zwei Jungen aus Jersey begeben sich auf die Suche nach einem Teenager, der vor Jahren Richtung New York verschwunden und in seinem heimatlichen Kaff zum Mythos geworden ist. Was sie auf seinen Spuren schließlich entdecken, ist unerwartet ... und im Vergleich zur Mehrzahl der hier versammelten Erzählungen sogar tröstlich. - Insgesamt lässt sich die inhaltliche Mischung der Sammlung in keine Schublade stecken. Die Lektüre ähnelt durchaus der alter Taschenbücher von Ray Bradbury, Robert Bloch oder Stephen King (auf den Nathschläger mehrfach Bezug nimmt): Mal ist's Phantastik, mal nicht - spielt aber keine Rolle, da es sich einfach um einen hervorragenden Erzähler handelt.

"Wortgewaltig" steht im Klappentext und wurde auch schon mehrfach in Rezensionen zitiert. Bin mir gar nicht so sicher, ob das in die richtige Richtung führt, impliziert es doch einen schreiberischen Furor, der immer auch ein gewisses Maß an Theaterdonner enthält. Scheint mir eher so, dass sich Nathschläger gerade im kurzen Format seiner persönlichen Variante dessen annähert, was der Autor und Kritiker Jeffrey Ford als "Stil-der-kein-Stil-ist" bezeichnet hat: Ein nur auf den ersten Blick paradox klingendes schriftstellerisches Ideal, bei dem alles so auf den Punkt gebracht ist, dass jeder Satz die Erzählung ideal transportiert und den Autor dahinter zurücktreten lässt. In seinen besten Momenten wie der Titelgeschichte "Wo die verlorenen Worte sind" kommt Nathschläger diesem Ideal jedenfalls verdammt nahe.

George Mann: "Osiris Ritual"

Kartoniert, 388 Seiten, € 17,50, Piper 2012 (Original: "The Osiris Ritual", 2011)

Wie heißt doch gleich der psychologische Effekt, der einen dazu bringt, eine angenehme Erfahrung möglichst lange ausdehnen zu wollen? Im konkreten Fall war gerade die jüngste Folge der schwer genialen TV-Serie "Sherlock" vorbei, also dachte ich mir, ich greife mir aus dem Stapel der Neuerscheinungen am besten eine Detektivgeschichte heraus. Angesiedelt in London um 1900, also irgendwie recht passend.

"Osiris Ritual" ist nach "Affinity Bridge" der zweite Band in George Manns Steampunk-Reihe um das Ermittlerduo Newbury & Hobbes, die mittlerweile drei Romane, ein E-Book und eine Kurzgeschichte umfasst. Bei der einen Hälfte des Duos handelt es sich um Sir Maurice Newbury, einen Geheimagenten der britischen Krone, der vom Okkulten (und mittlerweile auch von Opium) fasziniert ist, bei der anderen um die patente junge Dame Veronica Hobbes, die Newbury zur Seite steht ... und ihn ohne sein Wissen auch auf seine Zuverlässigkeit hin überwacht. Ein paar nicht näher erklärte Anspielungen zu Beginn des Romans und ein vor dem offiziellen Epilog eingeschobenes Kapitel, das eher unter diese Kategorie fiele, weisen übrigens darauf hin, dass Mann seine Geschichten mehr als Serie denn als Zyklus anlegt. Wer sich für die Fälle von Newbury & Hobbes interessiert, sollte also vielleicht besser mit Band 1 beginnen.

Drei Handlungsstränge, die sich natürlich noch miteinander verbinden, werden aufgeboten: Zum einen wird auf einer Soirée die Mumie eines altägyptischen Hohepriesters unter recht geschmacklosen Umständen "ausgewickelt" - zum Entsetzen der Gäste scheint der Mann einst bei lebendigem Leib mumifiziert worden zu sein. Noch schlimmer, dass sein adeliger Entdecker (und Grabräuber) bald darauf ermordet wird. Des weiteren werden seit einiger Zeit reihenweise junge Frauen vermisst ... wie sich zeigen wird, hatten alle zuvor einem dubiosen Bühnenmagier bei einem Verschwindetrick assistiert. Und dann ist da noch ein ehemaliger Agent, der ungebeten aus Russland ins Empire zurückkehrt - umso ungebetener, weil er eigentlich längst tot ist und bloß noch von mechanischen Implantaten aufrechtgehalten wird. Was seinen Geruch leider in keinster Weise mildert. Und apropos Körperchemie: Da Newbury & Hobbes über weite Strecken des Romans unterschiedlichen Fäden des Handlungsgeflechts folgen, kommt die theoretisch durchaus interessante Dynamik zwischen den beiden ProtagonistInnen hier keinen Schritt weiter. Erst gegen Ende erinnert sich der Autor wieder an dieses brachliegende Potenzial.

Wenn Hobbes über die zu schnell voranschreitende technische Entwicklung klagt, dann ist dies ihre persönliche Meinung, nicht der Versuch des Autors, im Geiste der SF die Implikationen einer fiktiven Technologie weiterzudenken, wie dies zum Beispiel letzten Monat bei William Gibsons & Bruce Sterlings "Differenzmaschine" der Fall war. George Mann gehört zu den AutorInnen, für die Steampunk eher als ergiebiger Requisitenfundus dient. Es treten mechanisierte Un- bzw. Halbtote (inklusive Königin Victoria) auf, durch die Straßen rumpeln allerhand dampfbetriebene Klapperatismen und in der Themse dümpelt ein U-Boot. Des weiteren werden diverse Mantel-und-Degen-Duelle und eine nicht weniger als 30 Seiten umfassende Verfolgungsjagd über die Dächer und durch die Gassen Londons aufgeboten.

"Affinity Bridge" wartete seinerzeit unter anderem mit einer Zombie-Seuche und einem abgestürzten Luftschiff voller gefesselter Leichen auf ... was mir von dem Roman aber am weitaus deutlichsten in Erinnerung blieb, war die Häufigkeit, mit der Mann das Wort smile verwendet hat. Folgerichtig wird auch in "Osiris Ritual" auf nahezu jeder Seite und oft mehrfach gelächelt, bis einem beim Lesen die Mundwinkel wehtun. Da könnte man jetzt einen Zusammenhang mit der im Roman erwähnten Oberflächlichkeit der Londoner Society hineingeheimnissen - in Wirklichkeit zeigt es nur, dass Mann keine sprachliche Urgewalt ist und in Sachen Formulierkunst auf ein limitiertes Set von Schablonen zurückgreifen muss. Andere RezensentInnen haben andere Wörter tabellarisch erfasst; selber Effekt, selbe Ursache.

Nicht nur der Vergleich mit der Komplexität von "Sherlock" fällt daher zu Ungunsten Manns aus. Fataler- aber auch erhellenderweise habe ich "Osiris Ritual" parallel mit ein paar alten Kurzgeschichten von Ray Bradbury gelesen. Und obwohl ich gegenüber Bradbury ein paar Vorbehalte hege, wurde dadurch doch in wunderbarer Weise klar, was Mann fehlt: Stil. Auf das Wie einer Erzählung kommt es eben genauso an wie aufs Was - über "erst passiert das, und dann das, und dann das" kommt Mann jedoch nicht hinaus. Letztlich unterscheidet sich der Roman damit von seiner eigenen Inhaltsangabe nur durch die Länge - und das ist dann auch bei einem moderaten Umfang (knapp 400 Seiten, großer Satz) etwas wenig. Für alle, die "das und dann das" trotzdem interessant genug finden, legt Mann zumindest einen genießbaren Krimi-Burger auf den Tisch, in Dampf gegart. Naja, halbgar. Englisch eben.

Brenda Cooper: "Das silberne Schiff"

Kartoniert, 585 Seiten, € 9,30, Blanvalet 2012 (Original: "Reading the Wind", 2008)

Wie zur Illustration der eingangs in "Strange Divisions" von Catherine Asaro und Kate Dolan postulierten weiblichen Dominanz im Subgenre "Planetary Adventure" hier der zweite Band aus Brenda Coopers "Chelo Lee"-Reihe. Wobei auch der ältere Begriff "Planetary Romance" passen würde, weil er auch in seiner heutigen engeren Definition des Wortes "Romance" dem Roman gerecht wird; wenn auch in keuscher Weise. Die Gefühle und die persönliche Entwicklung der ProtagonistInnen stehen im Vordergrund, eingewoben in ein Abenteuer.

Die Handlung von "Das silberne Schiff" ist zweieinhalb Jahre nach den Ereignissen von "Sternenwind" angesiedelt. Hauptschauplatz ist immer noch die Pionierwelt Fremont, auf der ein paar tausend genetisch unveränderte Menschen leben - und mitten unter ihnen ein halbes Dutzend Kinder anderer, nanotechnologisch augmentierter KolonistInnen, die nach einem Bürgerkrieg vertrieben wurden. "Sternenwind" schilderte, wie die Geschwister Chelo und Joseph Lee und ihre FreundInnen einerseits wegen ihrer besonderen Fähigkeiten ausgenutzt, andererseits aber misstrauisch beäugt bis offen angefeindet wurden. Am Ende des Romans flog Joseph mit der Hälfte der Gruppe zum hochtechnologischen Planeten Silberheim ab, während seine Schwester Chelo mit zwei anderen zurückblieb. "Das silberne Schiff" spinnt die Geschichte mit zwei parallel verlaufenden Handlungssträngen, in denen Chelo und Joseph jeweils als Ich-ErzählerInnen fungieren, fort.

Nach den ausführlichen Beschreibungen des Lebens auf Fremont im ersten Band ist der Silberheim-Strang natürlich zunächst der interessantere. Joseph & Co finden hier eine Welt vor, die genossenschaftlich organisiert ist (in Form sogenannter Affinitätsgruppen), auf der große Freizügigkeit herrscht, aber auch - anders als auf Fremont - Geld von alles entscheidender Bedeutung ist. Und der Planet ist überraschend grün, wenngleich durchsetzt von omnipräsenten Datennetzen und in seiner "Natur" durch die Verschmelzung von Gen- und Informationstechnologie bis ins Mark modifiziert. Klingt nach Hard SF, ist es aber nicht, wie das zentrale Motiv des Windlesens (also des Vorgangs, mit dem man sich geistig in Datennetze einklinkt) deutlich macht: Ein klares Cyberpunk-Motiv, das aber in völlig anderer Form ausgearbeitet wird. Wo technophile AutorInnen ein Gewitter an bombastischen Neologismen losgelassen hätten, herrscht bei Cooper auffallende Zurückhaltung im Wording. Im Stil ist "Das silberne Schiff" damit genau genommen der krassest denkbare Gegensatz zu Cyberpunk.

Trotzdem hätte die Silberheim-Ebene noch viel mehr hergeben können. Schade, dass Joseph relativ bald erfährt, dass sein leiblicher Vater inzwischen eine Söldnertruppe engagiert hat, die die Fremont-Kolonie auslöschen soll. Um die unangemessene Racheaktion zu unterbinden, steigt die Gruppe samt ein paar neuen GefährtInnen daher umgehend ins nächste Raumschiff zurück nach Hause. (Nebenbei bemerkt: Welches Buch auch immer der Klappentextautor gelesen hat: Dieses war es nicht, der Text ist vollkommener Unsinn.) Und so finden wir uns eben wieder über viele, viele Seiten hinweg im bukolischen Setting der halb so wilden Pionierwelt wieder. Wo sich Chelo und ihr Freund Liam derweil darauf freuten, mit einer Gruppe nomadisierender WissenschafterInnen über die Ebenen zu ziehen. Bis ihnen Kayleen, das dritte auf Fremont verbliebene Findelkind, einen Strich durch die Rechnung macht und sie auf einen unbesiedelten Kontinent entführt. Kayleen, die interessanteste Figur des Romans, konnte das Außenseiterdasein unter den "wahren Menschen" nicht mehr ertragen und hat sich dazu entschlossen, ein Leben unter Gleichen notfalls mit Gewalt zu erzwingen. Gestrandet in der Einöde, bahnt sich zwischen Chelo, Liam und Kayleen eine Dreierbeziehung an.

Wie gesagt: Planetary Romance und Fokussierung auf das Persönliche. Im letzten Romandrittel kommt es zum Partisanenkampf, aber bis dahin ist es ein langer Weg - überspitzt könnte man sagen, dass Cooper persönliche Entwicklung in Echtzeit bietet. Und dabei seltsamerweise auch einige Aspekte, die eine Menge Potenzial gehabt hätten, vernachlässigt. Zum Beispiel den seelischen Konflikt des Vaters, der zu spät erkennt, was seine Rachegelüste angerichtet haben; überhaupt sind die weiteren Mitglieder des von Silberheim gestarteten Rettungskommandos nur Staffage. Oder die Dynamik zwischen Chelo, Liam und Kayleen: Ganz langsam und zaghaft erfolgt die Annäherung zwischen den dreien - und wuppdich! sind die beiden Mädchen schwanger. Der eine oder andere Zwischenschritt fehlt da, vermutlich dem Umstand geschuldet, dass der Roman unter Young Adult firmiert.

Auslassungen fallen eben umso mehr auf, wenn ansonsten alles geschildert wird. Wenn Cooper im Bemühen, das Innenleben ihrer Ich-ErzählerInnen wiederzugeben, jede Drehung der metaphorischen Zahnräder einzeln anführt, entsteht manchmal ungeplant der Eindruck, dass die Figuren ein wenig schwer von Kapee sind. Was war nur geschehen, dass sich meine pazifistische Schwester in diese wütende junge Frau verwandelt hatte?, wundert sich Joseph. Naja, ganze zwei Sätze vorher hat sie ihm erzählt: "Sie töten ohne Grund. Die Hälfte der Fremonter sind tot, Joseph. Die Hälfte von uns." Sollte Erklärung genug sein, möchte man meinen. - Inwieweit einem der Roman gefällt, hängt also in erster Linie davon ab, wie sehr man dazu bereit ist, sich auf sein gemächliches Tempo einzulassen. Mein persönlicher Eindruck ist zwiespältig - sicher bin ich mir nur in einem: Wenn ich's im Supermarkt mal eilig habe, möchte ich eher nicht, dass vor mir Chelo & Co rammdösig ihre Einkaufswagen durch die Gänge schieben.

Joan Slonczewski: "A Door Into Ocean"

Broschiert, 403 Seiten, Arbor House 1986/Orb Books 2000

Was Neues: Altes. Ich dachte mir, von Zeit zu Zeit könnte ich hier vielleicht doch mal den einen oder anderen antiquarischen Tipp einbauen. Nicht gerade Bücher mit dem Bekanntheitsgrad von "Die Mars-Chroniken"/"Dune"/"Neuromancer"/"Accelerando", die eh schon alle gelesen haben - aber vergleichbar Gutes, das bloß nicht ganz so bekannt ist. Zum Beispiel Joan Slonczewski, eine fantastische SF-Autorin aus den USA, von der bislang - Shame! - nur ein Buch ins Deutsche übersetzt worden ist, und das ist ein Sachbuch. Nach längerer Pause hat sie 2011 mit "The Highest Frontier" endlich wieder einen Roman veröffentlicht, aber hier soll es um ein älteres Werk gehen. Slonczewski ist eine Uni-Professorin für Mikrobiologie, die nebenbei SF-Kurse abhält - und eine Quäkerin. All das spiegelt sich in dem 1986 erstveröffentlichten "A Door Into Ocean" wider. Und zeigt im Vergleich mit Brenda Cooper, um wieviel mehr das Genre Planetary Adventure hergeben kann.

Mit dem ersten Werk aus ihrer lose verbundenen Future History "Elysium" versetzt uns Slonczewski in eine ferne Zukunft, in der die Zeit der interstellaren Expansion schon lange vorbei ist. Die Gründer des Sternenreichs der Menschheit sind verschwunden, doch unter dem religiös verbrämten Banner des Patriarchen hat sich eine neue übergreifende Ordnung etabliert. Und zwar mit harter Hand: Wenn der Gesandte der zentralen Maschinenwelt Torr - ein Androide - durchs All tourt, gehen unbotmäßige Städte oder auch gleich ganze Welten in Rauch auf. Aktuell macht er in einem System Station, das von zwei sehr unterschiedlichen Kulturen bewohnt wird. Der Planet Valedon ist Sitz einer auf Bergbau ausgerichteten Feudalgesellschaft - die Wasserwelt Shora hingegen wird ausschließlich von Frauen bewohnt, die sich parthenogenetisch vermehren. Ihre Lebensweise und ihre Meisterschaft als natürliche Gen-Ingenieurinnen sorgen auf Valedon (wie offenbar auch im fernen Torr) für Unruhe. Doch wird die Angst vor angeblichen biologischen Waffen auch instrumentalisiert, um die Ressourcen Shoras ausbeuten zu können. Die Invasion der Wasserwelt beginnt - und stößt auf eine Form des Widerstands, die man auf Valedon schlicht nicht begreifen kann.

Valedon und Shora bilden ein Paar größtmöglicher Gegensätze. Die sich selbst als Sharer bezeichnenden pazifistischen Bewohnerinnen Shoras leben dezentral und hierarchielos auf organischen Flößen. Entscheidungen werden stets kollektiv getroffen, die gesamte Gesellschaft betrachtet sich als Teil der planetaren Ökologie. Währenddessen herrscht auf Valedon wie vermutlich im gesamten Machtbereich des Patriarchen (der Name kommt nicht von ungefähr) gewissermaßen tiefes Kali-Yuga. Ausbeutung, Macht- und Gewinnstreben und vor allem Furcht bilden den Leim, der die Gesellschaft zusammenhält. Ein subtiles Detail unterstreicht die Bedeutung der Perspektive: Rein kosmologisch müsste eine der beiden Nachbarwelten der Mond der anderen sein, doch verschleiert Slonczewski die Verhältnisse. Shora wird auf Valedon als Ocean Moon bezeichnet, während es umgekehrt Stone Moon heißt.

Die Kategorie feminist utopia ist in der Praxis ja eher Kassengift, aber davon sollte man(n) sich wirklich nicht vom Lesen abhalten lassen. Die Hinterfragung von Gender-Identitäten, feministische Aspekte und das Aufeinandertreffen utopischer und vergleichsweise dystopischer Gesellschaften ... Slonczewski wandelt da ganz auf den Spuren Ursula K. LeGuins. Was automatisch zum Begriff "kritisches Utopia" führt, denn auch Shora ist nicht am perfekten Ende einer Entwicklung angekommen, sondern bleibt dynamisch. Und hat seine Schattenseiten. Gewalt ist hier höchstens als Symptom von Geisteskrankheit bekannt, dafür haben die Sharer ein ausgefeiltes System psychologischer Erpressung entwickelt. Das mag manchmal geradezu kindisch wirken - "If you don't finish cleaning up I'm going to sit outside in the rain until you do", sagt die Mutter zur Tochter - und gegenüber schwerbewaffneten Invasoren auch ineffektiv. Immerhin sind Mahnwachen und unspeaking, also die Kommunikationsverweigerung gegenüber bestimmten "Zielpersonen", die harschesten Maßnahmen der Sharer. In der Praxis stellt dies die Invasoren aber vor ungeahnte Probleme, wie man mit größtem Vergnügen lesen kann.

Der Sharer-Widerstand mag an den einstigen Weg Indiens aus der Kolonialherrschaft erinnern - doch hier gibt es keinen Gandhi, der die Methoden des Gegners durchschaut, im Gegenteil. Sharer und Valans bleiben füreinander rätselhaft: Die Sharer wissen nicht, ob sie die gewalttätigen Invasoren als Kinder, Geisteskranke oder überhaupt als Menschen einstufen sollen. Während die Valans wiederum schwer an der Weltsicht des sharing zu kauen haben, von der die Bewohnerinnen Shoras ihren Namen herleiten. Slonczewski versteht es in brillanter Manier, eine fremde Denkweise samt deren sprachlichen Konsequenzen anschaulich zu machen. Subjekt und Objekt sind für die Sharer eins, da beide an einer gemeinsamen Situation teilhaben: Spinel thought over the list of "share-forms": learnsharing, worksharing, lovesharing. "Do you say 'hitsharing', too? If I hit a rock with a chisel, does the rock hit me?" "I would think so. Don't you feel it in your arm?" [...] "I've got it: if Beryl bears a child, does the child bear Beryl? That's ridiculous." "A mother is born when her child comes." - Die Unterschiede zwischen den beiden Kulturen sorgen für Missverständnis um Missverständnis. Was komisch ist, etwa wenn eine tödliche Drohung vom Gegenüber als angenehme Wendung des Gesprächs empfunden wird. Aber auch tragisch, und letztlich werden Missverständnisse den Ausgang des Konflikts bestimmen. Zu Recht hieß es in einer Rezension, dass Slonczewski Action bzw. Gewalt nicht dramatisieren, sondern nur berichterstatten kann - das ist aber keineswegs als Manko zu werten.

Veranschaulicht wird der Culture Clash anhand eines kleinen Ensembles, das sich aus VertreterInnen beider Kulturen zusammensetzt. Merwen ist eine hochangesehene Sharer, die sich verzweifelt darum bemüht die Menschen Valedons zu verstehen, während ihre rebellische Tochter Lystra sie für immer von Shora vertreiben will. Dreh- und Angelpunkt und der Hauptsympathieträger des Romans ist Spinel, ein Junge aus einem Dorf Valedons, der von Merwen nach Shora eingeladen wird. Spinel nimmt die Rolle des Narren im Sinne des Tarot ein. Er ist ein naiver, von Stimmungen getriebener, aber Unbekanntem gegenüber aufgeschlossener Mensch, der seine neue Welt bereitwillig in sich aufnimmt.

Der adeligen Händlerstochter Berenice gelingt dies trotz heftigen Bemühens nicht annähernd so gut wie ihm, obwohl sie ihre Kindheit auf Shora verbracht hat. Entsprechend der Sharer-Tradition, einen negativ besetzten Beinamen zu wählen, den es ein Leben lang durch Taten zu entkräften gilt, nennt sie sich Nisi the Deceiver und wird an dieser Festlegung noch verzweifeln. Derweil wird ihr Verlobter Raelgar zum Kommandanten der Invasionstruppen ernannt. In einer langen Reihe missverständlicher Psychoduelle mit Merwen radikalisiert er sich immer weiter - doch es ist der Autorin hoch anzurechnen, dass sie keine ihrer Figuren denunziert. Raelgars zunehmende Gewaltbereitschaft entspringt seiner wachsenden Verzweiflung darüber, dass ihm die Situation entgleitet. Seine Taten sind vielleicht nicht zu entschuldigen, aber zumindest nachzuvollziehen.

Genaue Psychologie bei den Hauptfiguren und die Betonung kultureller Aspekte sind typische Merkmale von Soft SF - allerdings verschmilzt Slonczewski sie kongenial mit Hard-SF-Elementen. Wobei Wissenschaft hier Biologie meint: Die Autorin kommt eben vom Fach und entwirft so in allen Einzelheiten ein fantastisches Ökosystem, das von Mikroben, mit denen die Sharer in Symbiose leben, bis zu den kilometerlangen Seaswallowers reicht. Wie armselig wirkt daneben Brenda Coopers Kopie der Erde mit einem halben Dutzend kontextlos ausgedachter Spezies. Bei Slonczewski hingegen haben alle Arten einen Platz im planetenumspannenden Web und spielen darüberhinaus auch alle eine Rolle für die Handlung - das ist Worldbuilding par excellence! Ein komplexer, hochintelligenter und einfach packender Roman, ich kann ihn gar nicht genug empfehlen.

Frank W. Haubold: "Götterdämmerung. Die Gänse des Kapitols"

Broschiert, 240 Seiten, € 13,30, Atlantis 2012

Im Jahr 387 vor unserer Zeitrechnung soll eine nächtliche Eroberung der noch jungen Stadt Rom daran gescheitert sein, dass die Gänse auf dem Kapitolshügel die angreifenden Gallier bemerkten und mit ihrem Geschnatter die römischen Soldaten rechtzeitig weckten. Der deutsche Autor Frank W. Haubold hat dieses Motiv auf eine Space Opera übertragen, in der das gespannte Warten auf den Feind, ominöse Warnungen und die Ahnung drohenden Unheils den roten Faden bilden. "Die Gänse des Kapitols" begann als Kurzgeschichte (in der Anthologie "Weltraumkrieger") und ist jetzt zu einem ersten Roman ausgearbeitet worden. Mit Betonung auf ersten, denn abgeschlossen ist die mit ordentlich Potenzial ausgestattete Geschichte noch lange nicht.

Wir befinden uns in einer mittelfernen Zukunft - eine genauere zeitliche Einordnung ist vorerst nicht möglich, da Haubold auf das, was ich immer "Reiseführerpassagen" nenne, verzichtet. Historische und kosmogeografische Informationen kommen nicht gebündelt, um eine schnelle Orientierung zu erlauben, sondern fließen häppchenweise ein - immer erst dann, wenn sie für die Handlung eine Rolle spielen. Im Verlauf des Romans ergibt sich damit der Eindruck eines riesengroßen Fasses, dessen Boden immer weiter nach unten rückt, je genauer man hineinsieht (durchaus ähnlich der Strategie, mit der Karsten Kruschel das Universum seiner Romane "Vilm" und "Galdäa" Stück für Stück konkretisiert).

Ein paar Eckpfeiler werden in "Götterdämmerung" bereits eingeführt. So ist die Menschheit, die offenbar bevorzugt auf kleineren terraformierten Himmelskörpern bzw. in Nomadenstädten lebt, bislang nur einem einzigen Alien-Volk begegnet. Und selbst diese Angels genannten Wesen, die nur über Avatare bzw. Kommunikationseinheiten in Erscheinung treten und sich sehr geheimnisvoll geben, haben sich zur Romanzeit aus der menschlichen Einflusssphäre zurückgezogen, ohne diesen Schritt näher zu begründen. Ein sehr konkreter Faktor sind hingegen die Burgons, biologische Raumschiffe, die von einem Splittervolk der Menschheit gezüchtet wurden. 25 Jahre vor der Romanzeit starteten sie einen Vernichtungsfeldzug gegen menschliche Siedlungen, bis sie - vorerst - zurückgeschlagen werden konnten. Rätsel gibt vorerst aber auch noch die innere Struktur der menschlichen Sphäre auf. Als wichtige Machtfaktoren zeichnen sich der Orden der Heiligen Madonna der Letzten Tage und die interstellare Reederei Leandros ab ... deren Geschäftsführer manche Ordensbrüder für den Antichristen halten. All diese im Hintergrund agierenden Mächte tragen mit ihrer vorerst noch unbekannten Agenda dazu bei, dass der Roman neben Space-Opera- auch Mystery-artige Strukturen aufweist. Von einem Spiel ist die Rede.

Hauptfigur ist Raymond Farr, Kommandant einer Militärbasis, der einen neuerlichen Angriff der Burgons befürchtet ... und darüberhinaus ahnt, dass eine solche Attacke nur der Vorbote noch größeren Unheils sein wird. Als rumpelndes Beiwagerl assistiert ihm die Geschwaderkommandantin Roberta Ortega, das weibliche Pendant eines Womanizers (gibt es dafür eigentlich kein Wort, das ähnlich schulterklopfendes Anerkennen ausdrückt wie bei Männern?). Die entscheidende Hilfestellung kommt jedoch von Captain Miriam Katana, die Farr eine neue Superwaffe zur Verfügung stellt. Nachträglich wird sich zeigen, dass sowohl Katanas Herkunft als auch die der Waffe unbekannt sind. Und spätestens wenn sich Farr - aus durchaus persönlichen Gründen - auf die Spuren Katanas begibt, wird klar, dass "Götterdämmerung" kein abgeschlossener Roman sein kann: Die Zusammenstellung einer Suchexpedition ist kein typischer Plot für ein Schlussdrittel, zudem macht die Handlung einen Schritt seitwärts, wenn zu diesem späten Zeitpunkt neue kapiteltragende Figuren eingeführt werden. Mit seinem Mosaikroman "Die Kinder der Schattenstadt" hat Haubold bereits gezeigt, dass er nicht zu den AutorInnen gehört, die eine megafette Trilogie von vorne bis hinten durchgeplant haben, bevor sie das erste Wort eintippen. Da kommt also noch mehr.

Sie gleiten dahin wie Schatten, ohne Morgen, ohne Tag. [...] Um sie herum ist nichts, nur Dunkelheit und - irgendwo - der Feind. Falls es überhaupt einen Feind gibt. Falls überhaupt i r g e n d e t w a s existiert, da draußen. Geschickt stellt Haubold dem Roman einen Prolog voran, der mit seinem leicht mythologisierenden Ton Flair verbreitet. Wenn Katana an einer Stelle meint, dass dies kein Märchen sei, und Ortega darauf antwortet: "Doch. Es ist eine Geschichte von Liebe und Tod, wie jeder Krieg", dann gilt dies für den atmosphärischen Prolog in besonderer Weise. Gegen Ende greift Haubold diesen Ton noch einmal auf, dazwischen wird der Hauptteil des Romans jedoch wesentlich straighter erzählt. Auch hier hält sich "Götterdämmerung" aber vom technikgeprägten Feeling der New Space Opera der 90er fern.

Wie um zu unterstreichen, dass Haubold sich eher an älteren Vorbildern orientiert, genießt Farr es ein gebundenes Buch zu lesen, tritt ein Zirkus alter Schule - inklusive Elefanten - auf oder werden alle möglichen Verweise auf eine gutbürgerliche Bildung im Sinne des 20. Jahrhunderts gesetzt. Und warum nicht auch mal Rilke? Parallel zu "Götterdämmerung" habe ich mich durch ein Buch gequält, dessen Autorin den LeserInnen ständig ihre Vorliebe für Aerosmith reindrückt und das offenbar für voll jugendrevoluzzerisch hält (was allerdings nicht der ausschlaggebende Grund war, das Buch dann doch wegzulegen). Sogar ESP taucht in "Götterdämmerung" auf, zumindest als angedachte Möglichkeit: Ein wie der "Mikrokosmos" klassisches und mittlerweile aus der SF verschwundenes Motiv. Letztlich liest sich "Die Gänse des Kapitols" damit wie eine Hommage an Space Operas der 40er bis 70er Jahre. Was seinen Reiz hat und neugierig auf die Fortsetzung macht.

Lucas Edel: "Venustransit"

Broschiert, 200 Seiten, € 10,95, Begedia 2012

Eine Bucherscheinung pünktlich zum aktuellen astronomischen Anlass am 5. Juni - so ein gutes Timing wird's lange nimmer geben. Venusdurchgänge (also wenn sich unser Nachbarplanet sichtbar vor die Sonnenscheibe schiebt) treten ja immer paarweise im Abstand von acht Jahren auf - und dann ist's wieder für über ein Jahrhundert Essig damit. Was mich unwillkürlich zu der sehnsüchtigen Frage führt, wie wohl die SF der 2110er Jahre sein wird ... naja, die wird dann jedenfalls von jemand anderem rezensiert werden. Hier geht's ohnedies in die andere Richtung, denn ähnlich wie zuvor Frank W. Haubold orientiert sich auch Lucas Edel, ein unter Pseudonym arbeitender Autor und Mediziner aus Österreich, am Golden Age der Science Fiction.

2117 also steht der übernächste Durchgang an, und den hat Edel als Hintergrund für seinen Roman gewählt. Von der in der Venus-Atmosphäre schwebenden Station "Ariel" sollen sich zum Zeitpunkt des Venustransits zwei Männer hinunter auf die Gipfel der Maxwell Montes begeben und von dort eine Botschaft an die Erde schicken. Warum das in einem bereits teilbesiedelten Sonnensystem "das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit" sein soll (2004 z.B. schaute die Welt eher auf Abu Ghraib als in die Sonne), erschließt sich mir nicht ganz. Aber die Skepsis über den Medienrummel wird von der Hauptfigur durchaus geteilt.

Gus Hayden ist ein Angehöriger der planetaren Sicherheit von 52 Jahren und nicht sonderlich erbaut davon, dass er nach "Ariel" abkommandiert wird, um ein Auge auf die versammelten JournalistInnen zu haben. Und dass ihn bei Weltraumeinsätzen stets eine hartnäckige Erkältung befällt, hellt seine Stimmung auch nicht gerade auf. Hayden präsentiert sich zunächst wie ein missgelaunter österreichischer Tourist im Ausland [Tipp für ein kleines Experiment im Urlaub: Wer am Transitflughafen den Anschlussflug nach Hause sucht und die Gate-Nummer vergessen hat: Einfach nach der unverwechselbaren Wolke aus raunzender Ungeduld Ausschau halten, die über den Wartenden hängt - dort geht's nach Wien.]. Mit der Zeit wird er jedoch immer sympathischer, und wenn er schließlich - eine Liebesgeschichte gibt es nämlich auch - begreift, was ihn mit seiner Freundin verbindet, dann ist dies eine ebenso bittere wie rührende Erkenntnis.

Vor die Liebe hat der Krimigott aber den Tod gesetzt, und hier trifft es mit Dimitri Andrejewitsch einen alten Kumpel Haydens, der auf "Ariel" arbeitet. Zu Haydens Überraschung war Andrejewitsch bei den übrigen Crewmitgliedern nicht sonderlich beliebt, und so ergibt sich rasch ein Agatha-Christie-mäßiges Szenario: Auf engem Raum versammelt sich ein Kreis von Verdächtigen, die allesamt ein Mordmotiv hatten. Doch war es der eitle Chefwissenschafter der Station oder der Kommandant, der offenbar einiges zu verbergen hat? War es eine von Andrejewitschs Geliebten oder gar - noch schlimmer - die Exobiologin FangFang, mit der Hayden mal ein Verhältnis hatte, das sich nun aufzufrischen beginnt?

SF-Krimis lassen sich im Wesentlichen in zwei Gruppen teilen: Zum einen die, die das futuristische Setting eher als Kulisse betrachten, während der Kern der Handlung mit kleineren Änderungen leicht auf unsere Gegenwart übertragbar wäre. Das ist die überwiegende Mehrheit, und auch "Venustransit" gehört dazu. Die andere, in der das Verbrechen untrennbar mit dem SF-Hintergrund verbunden ist, ist seltener. Jack McDevitt kriegt dies in seinen Alex-Benedict-Romanen öfters hin - wenn etwa eine Sternenexplosion oder der Erstkontakt mit einer Alien-Spezies für das aufzuklärende Verbrechen maßgeblich sind. Ein anderes Beispiel, viel näher am Plot von "Venustransit", wäre "Coup de Grace", eine von Jack Vances Magnus-Ridolph-Geschichten aus dem Jahr 1958. Auch hier ist der Mörder in einem kleinen Grüppchen Verdächtiger an Bord einer Raumstation zu identifizieren. Die stammen allerdings von verschiedenen Planeten und haben entsprechend fremdartige Mentalitäten. Was zum Beispiel einen als Täter ausschließt, weil er zum Zeitpunkt des Verbrechens nicht die für einen Mord passende Kleidung trug - Ridolph bekommt es da mit einer ganzen Reihe skurriler, aber bei aller Komik doch ernstzunehmender Faktoren zu tun. Wenn es hingegen menschelt, sind die Motive die bekannten: Liebe, Geld, Geltungsdrang, you name it.

... und die sorgen ja allemal für Unterhaltung. "Venustransit" ist vielleicht nicht ganz so rasch gelesen, wie das Korrektorat damit fertig war, von der Länge her aber eher eine Novelle als ein Roman. Als Zuckerl gibt's am Ende noch die stimmungsvolle Bonus-Story "Tag der Zikade" über einen Mann, der beim Exodus der Menschheit zurückbleibt; veröffentlicht zum ersten Mal in der Anthologie "Prototypen". Die richtige Lektüre für den Nachmittag vor dem Venustransit - und dann genau hinschauen, denn die nächste Gelegenheit dazu werden erst wieder unsere Enkel haben!

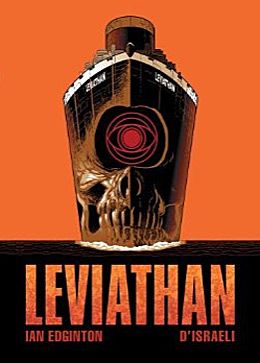

Ian Edginton & D'Israeli: "Leviathan"

Graphic Novel, broschiert, 112 Seiten, 2000 AD 2012

Also an dem Cover kann man doch einfach nicht vorbeisehen. Darunter lauert einer der schrägeren Beiträge zum 100. Jahrestag des "Titanic"-Unglücks: Zufall war es bestimmt nicht, dass die ursprünglich ab 2003 erschienene Comic-Reihe zusammen mit ergänzendem Material just im April 2012 als Sammelband neuaufgelegt wurde. Das Motto des britischen Autoren Ian Edginton, dem laut eigenen Worten eine Art "'The Shining' auf hoher See" vorschwebte, lautete dabei: Noch grässlicher ... und vor allem noch größer. Ursprünglich dachte er an ein Passagierschiff von zehn Meilen Länge, bis die ersten Entwürfe von Zeichner D'Israeli Probleme mit der Perspektive offenbarten. Aber eine Meile tut's ja auch.

Imposant wie nichts davor und nichts danach stach 1928 mit der "Leviathan" der White Hart Lines das größte Passagierschiff der Welt in See: Eine schwimmende Stadt mit 30.000 BewohnerInnen, ein Zoo und eine Inuit-Jazzkapelle inklusive. Doch als die Handlung einsetzt, sind seitdem bereits 20 Jahre vergangen und die "Leviathan" hat ihr Ziel New York nie erreicht. Seit zwei Jahrzehnten dümpelt sie auf einem toten Meer unter einem sternenlosen Himmel dahin, gefangen in einem Limbus, der niemanden entkommen lässt. Das Bordleben ist jedoch weitgehend intakt geblieben: Auf dem Erste-Klasse-Deck hält die Oberschicht an ihren Privilegien fest, während die Billigpassagiere des Zwischendecks in einer Umgebung leben, die an die Schachtstädte erinnert, in denen John Difool aufwuchs. Ein schwimmender Mikrokosmos als Spiegelbild der Gesellschaft, noch nicht anarchisch, aber auf dem Weg dazu. Schwung in die scheintote Existenz bringt eine Mordserie in der Ersten Klasse, bei der den Opfern die Haut in Streifen abgeschält wurde. Aurelius Lament, ein Scotland-Yard-Mann in mittleren Jahren, nimmt die Ermittlungen auf, die ihn schließlich zum seit langer Zeit abgeriegelten Maschinenraum führen ...

Soweit die durchaus an Geisterschiff-Filme wie "Octalus", "Virus" oder auch "Event Horizon" erinnernde Handlung, die allerdings nur etwa die Hälfte des Bands ausmacht. Dazu kommen Skizzen und Anmerkungen von Autor und Zeichner sowie die später erschienenen Tales of the Leviathan: Episoden aus der Zeit vor der Haupthandlung, die sich um Einzelschicksale drehen - wie das einer emanzipierten "Aviatrix", die mit dem Postflugzeug der "Leviathan" ins Nichts aufbricht, eines gemobbten Schiffsjungen, der blutige Rache nimmt, oder eines Abenteurers, der sich auf die Suche nach einem legendären vergessenen Laderaum voller Luxusartikel aufmacht.

Edginton verleiht seiner Schwärmerei für die "noble" Ära der Ozeanriesen vor dem globalen Flugverkehr quietschvergnügt Ausdruck: "Oh, for goodness' sake! Will you kindly have the decency to die properly?" - "After you, you bastard ..." Schwarzer Humor, Schockeffekte und Melancholie halten sich die Waage, was sich in den expressiven Schwarz-Weiß-Zeichnungen D'Israelis widerspiegelt: So wechseln Gore-Szenen mit Rückblenden voller Traurigkeit und Blicken auf die zyklopische Architektur der "Leviathan". Und allenthalben prangt als Leitmotiv das Auge, wie es auch auf dem Titelbild zu sehen ist: Von den Armbinden der faschistoiden Schutztruppe in der Ersten Klasse bis zum - beinahe wörtlich zu verstehenden - Herz des Schiffes. Ein paar bildliche Eindrücke gibt's hier.

Mit einem spektakulären Ende nach dem Ende, das den Pietätsabstand zu 9/11 gerade noch mal so eingehalten hat, findet die Geschichte schließlich ihren Abschluss. Letztlich ein pulpiges Abenteuer mit nicht ganz dem Tiefgang der "Leviathan", aber sehr unterhaltsam. Und weil Leviathane nicht gerne alleine schwimmen, kommt im nächsten Monat noch ein dritter nachgezockelt. Außerdem mit dabei: Die erste deutschsprachige Ausgabe eines Werks von Lavie Tidhar, Zeit war's! (Josefson, derStandard.at, 2.6.2012)