Es war ein unheimlich starker Abgang, den Michael Lofgren da hinlegte. Als sich der republikanische "Staffer" im US-Senat, bis dahin ein unauffälliger Hintergrundarbeiter, nach 28 Dienstjahren 2011 in die Pension verabschiedete, kombinierte er dies mit der Veröffentlichung eines Brandartikels, in dem er gnadenlos mit seiner Partei abrechnete.

Partei? Nein, die Republikaner seien überhaupt keine Partei mehr, schrieb Lofgren in seinem vielbeachteten Abschiedsbrief für die Internetplattform Truth Out, sondern ein "apokalyptischer Kult", der sich in die Geiselhaft der Tea Party begeben habe und in dem Sektierer und offenkundige Narren das Sagen hätten. Außerdem, so ein Hauptpunkt in Lofgrens langem Sündenregister, seien republikanische Politiker in jenen Bundesstaaten, in denen sie seit 2010 die Mehrheit haben, ständig bestrebt, durch schikanöse Maßnahmen jene Bevölkerungsschichten vom Wählen abzuhalten, die in ihren Augen keine "echten" Amerikaner seien: Minderheiten, Einwanderer, Muslime, Schwule, Intellektuelle.

Zu diesem Zweck würde in die Kiste mit den miesen Tricks gegriffen: Gesetzliche Erschwerung der Wählerregistrierung, Verkürzung der Anmeldungsfristen, Immobilienbesitz als Vorbedingung für den Eintrag in die Wählerregistratur, eine Anforderung, die vor allem die tendenziell "progressiveren" Studenten treffen soll. Lofgrens galliges Resümee: " Diese legislativen Anschläge laufen in die diametral entgegengesetzte Richtung hinsichtlich 200 Jahren amerikanischer Geschichte, während deren der Pfeil des Fortschritts auf immer mehr Partizipation für immer mehr Bürger gerichtet war."

"Gerrymandering" seit dem 19. Jahrhundert

"Democracy is coming to the USA", singt Leonard Cohen - doch auch im Mutterland der Demokratie hat es immer wieder Versuche gegeben, dem Volkswillen Zügel anzulegen. Einmal wurden absichtsvoll Teile der Bevölkerung aus dem demokratischen Prozess ausgegrenzt, dann wieder versucht man, Wahlen so hinzutrimmen, dass sie nur den eigenen parteilichen Interessen dienlich sind. Das berüchtigte "Gerrymandering", das tendenziöse Zuschneiden von Wahlbezirken durch die Regierungen der jeweiligen Bundesstaaten, ist eine seit dem 19. Jahrhundert geübte Praxis, welche dazu geführt hat, dass die erdrückende Mehrheit der Sitze im Abgeordnetenhaus gleichsam Stammbesitztümer entweder von Republikanern oder Demokraten sind.

Auch die von Lofgren beanstandeten Legislativtricks zur Wählerabschreckung wurden 2012 wieder einmal schlagend: In Florida, wo veraltete Apparaturen in den Wahlzellen 2000 zu einem wochenlangen gefährlichen Patt zwischen den Prätendenten George W. Bush und Al Gore geführt hatten, verkürzte diesmal der republikanische Gouverneur Rick Scott die Frist für die vorzeitige Stimmabgabe. Viele Demokraten (und etliche Politologen) sahen dies als einen Coup, der vor allem Arbeitern und Schwarzen, die traditionell eher den Demokraten zuneigen, den Urnengang erschweren sollte. Die Folge waren stundenlange Wartezeiten vor den Wahllokalen - genützt hat es den Republikanern allerdings nichts. Auch Florida ging als eine Art Schönheitspreis an Wahlsieger Barack Obama.

Das eklatanteste Beispiel politischer Exklusion waren die Schwarzen in den Südstaaten. Drei Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs wurde im Jahr 1870 zwar der 15. Verfassungszusatz ratifiziert, der verfügt, dass keinem Bürger "aufgrund seiner Rasse, seiner Hautfarbe oder ehemaliger Versklavung" das Wahlrecht verweigert werden darf. Das klingt wunderbar demokratisch, mutete dann aber angesichts der politischen Wirklichkeit bis in die 1960er-Jahre an wie ein schlechter Scherz.

"Testfragen" für schwarze Wähler

Robert Caro, Verfasser monumentaler Biografien über den New Yorker Stadtplaner Robert Moses und den US-Präsidenten Lyndon B. Johnson, beschreibt im dritten Teil seiner Johnson-Bio, welche "Testfragen" Ende der 1950er-Jahre schwarze Wähler bei der Wählerregistrierung lösen mussten (sofern sie sich überhaupt zur Registrierung trauten und nicht wegen physischer Einschüchterung oder Gewaltandrohung davor zurückscheuten): "Wie heißen die Richter in den 69 Counties von Alabama?" , "An welchem Tag wurde Oklahoma in die USA aufgenommen?", oder "Wie viele Blasen sind in einem Stück Seife?" Solche Fragen wären doch ein klarer Fall für einen schwarzen "Django Unchained" gewesen!

Demokratie ist nie etwas Fertiges, Abgeschlossenes, sondern ein Prozess, der - hoffentlich - dem "Pfeil des Fortschritts" folgt. Der Bruch mit Feudalherrschaft und Gottesgnadentum im 18. Jahrhundert war ein Akt revolutionären Fortschritts - doch das heißt erstens nicht, dass das " Volk", der neue Souverän, wirklich alle Bürgerinnen und Bürger in den betreffenden Ländern umfasst hätte. Genauso wenig gab man sich großen Illusionen über das Wesen des Souveräns hin.

Wie schon die Attische Demokratie, auf die sie sich berief, war die amerikanische Demokratie in ihren Anfängen eine "unvollständige Demokratie", wie dies der deutsche Politologe Paul Nolte nennt. In Athen waren von 200.000 Bürgern gerade einmal 30.000 vollberechtigt, an der Demokratie teilzuhaben - weder Frauen, noch Metöken (Fremde) und schon gar nicht die Sklaven hatten etwas mitzureden. Und als die amerikanischen Verfassungsväter ihre politischen Vorstellungen zu Papier brachten, blieben ebenfalls viele Menschen exkludiert: Frauen, Schwarze, Indianer, Weiße ohne Vermögen.

Das Volk ist mit Vorsicht zu genießen

Der Ausschluss all dieser Gruppen von elementaren demokratischen Rechten lag im damaligen Zeitgeist, der offenkundig nur den betuchten weißen Mann für politisch satisfaktionsfähig hielt. Demokratie ja, aber das Volk ist mit Vorsicht zu genießen: "Föderalisten" und "Antiföderalisten" stritten sich nicht nur darum, wie eng die Bande zwischen den Bundesstaaten geschlossen werden und wie viele Machtbefugnisse der Zentralregierung eingeräumt werden sollten. Es ging in den erhitzten Debatten auch ganz elementar darum, wie die Emotionen des Souveräns im Zaume zu halten seien. In den programmatischen Federalist Papers, der Streitschrift jener Fraktion der Verfassungsväter, die für mehr Zentralregierung eintraten, ist die Bangigkeit vor der gefühlsmäßigen Unberechenbarkeit des Volkes omnipräsent.

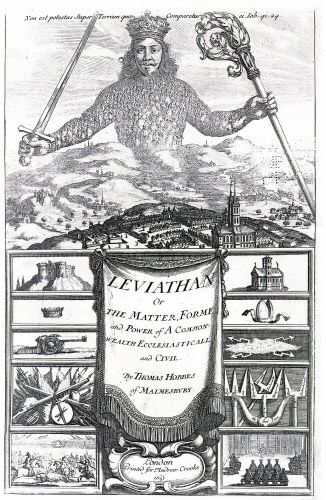

Das philosophische Unterfutter für diesen Generalverdacht gegenüber dem Volk ist aus der Tradition neuzeitlicher Staatslehren gewirkt. Vom Idealismus der antiken Griechen, unter denen Platon seine Gelehrtenrepublik entwarf, schwenkten die Theoretiker der Neuzeit auf einen vor allem angelsächsisch geprägten Realismus um. Unter dem Eindruck des englischen Bürgerkriegs und des 30-jährigen Kriegs schlugen sie vor, das rohe, gänzlich haltlose Volk einzuhegen - entweder durch Gewalt oder die leidlich freiwillig gegebene Zustimmung der Einzelnen zu einem allgemeinen Gesellschaftsvertrag, der das absolut Schlimmste, den "Naturzustand", verhindern sollte.

Den beschrieb Thomas Hobbes in seiner staatstheoretischen Schrift Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil drastisch und in Ungeheuern (Behemoth und Leviathan) personifiziert. Im Naturzustand herrsche der "Krieg aller gegen alle", und "der Mensch ist des Menschen Wolf". Er sei von Eigennutz und Selbstsucht getrieben, weil er sich in einer feindlichen Umwelt behaupten müsse. Erst ein Gesellschaftsvertrag, aus der Furcht vor dem Leviathan geboren, beendet diese grausame Lage, weil die Einzelnen auf ihre Selbstbestimmung zugunsten eines höheren und absolut gesetzten Souveräns (entweder eines König oder eines Herrscherkollektivs) verzichten.

"Brahmanen aus Boston"

Nach Hobbes legt John Locke eine liberalere Staatstheorie vor, in der der Pessimismus Hobbes' gegenüber der menschlichen Natur ein wenig gemildert wird. Auch die schottischen Aufklärer Adam Smith und David Hume beschäftigen sich damit. Aber bei allen Gelehrten scheint nach wie vor durch, dass dem Volk nicht wirklich zu trauen sei, weil die Menschen zunächst sich und ihr Eigentum und nicht das Gemeinwohl im Sinne hätten.

Benjamin Franklin, der wichtigste Gründervater der Vereinigten Staaten von Amerika und, das nur nebenbei, der Erfinder des Blitzableiters, besuchte Adams und Hume Mitte des 18. Jahrhunderts in Schottland, weil man ihm in London keine besondere Aufmerksamkeit schenkte. Viele ihrer Ideen und ihre prinzipiell skeptische Grundhaltung - siehe oben - exportierte er später in die USA. Die ursprüngliche Elitendemokratie wirkt dort bis heute nach. Die "Brahmanen aus Boston", alteingesessene politische Dynastien wie jene der Kennedys, haben nach wie vor enormen Einfluss auf den politischen Prozess - ob sie nun im Kongress sitzen oder nicht.

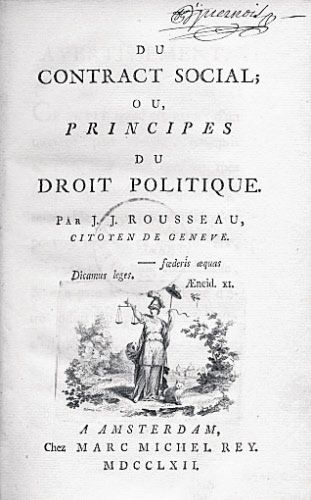

Erst ein Franzose, Jean-Jacques Rousseau, traute den Menschen Demokratie und radikale Mitbestimmung wirklich zu: Der Citoyen, der Bürger, bewahre seine Freiheit in der Volkssouveränität, schreibt er. In seinem 1762 erschienenen Contrat Social entscheidet dieses Kollektiv als mündiger Souverän in all seiner Weisheit. Keine 30 Jahre später stürmen die Franzosen die Bastille in Paris, kämpfen für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und geraten schließlich in Maximilien Robespierres Terrorherrschaft. Diese sieht der blutrünstige Jakobiner - und das mag als eine gewisse und plausible Rechtfertigung des Misstrauens der angelsächsischen Staatslehrer gelten - als "Ausfluss der Tugend und Konsequenz des allgemeinen Prinzips der Demokratie".

Entgleisungspotenziale

Es müssen nicht Ströme von Blut und unablässig zuschnappende Schafotte sein, um auch heute noch ein gewisses Unbehagen an dem möglichen Entgleisungspotenzial innerhalb der Demokratie selbst zu spüren, zumal an der direkten Demokratie, die vor allem von Populisten aller Couleur als ihre nobelste und legitimierteste Form gepriesen wird. Winston Churchills Satz, dass "die Demokratie die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen" sei, gilt nach wie vor uneingeschränkt - genauso wie die folgende hellsichtige Einschätzung des früheren deutschen Bundespräsidenten und nichtsdestotrotz spitzzüngigen Verfassungsrechtlers Roman Herzog: "Es gibt auch ein Grundrecht der Bürger auf Dummheit."

Daraus folgt unbedingt eine erste Pflicht für echte Demokraten, nämlich wachsam auch gegenüber der Demokratie zu sein - was deren inneren Feinde betrifft, was deren mögliche Selbstabschaffung betrifft und vor allem, was deren Missbrauch durch Antidemokraten mit wohlfeilen Rezepten für eine angeblich unmittelbar zu verwirklichende bessere Welt betrifft. Die Belege für dieses Gebot der Vorsicht finden sich in der Geschichte in ausreichender Zahl: der brennend ehrgeizige Va-banque-Spieler und "radikale Demokrat" Alkibiades trieb die Athener Volksversammlung in die für die Griechen katastrophal endende Sizilische Expedition. Der leibhaftige Antidemokrat des 20. Jahrhunderts, Adolf Hitler, kam demokratisch an die Macht. Und in der Schweiz brauchten die Herren in ihrer so hochgelobten, urtümlichen direkten Demokratie immerhin bis zum Jahr 1971, bis sie den Frauen das Wahlrecht zugestanden. Auf kantonaler Ebene musste das Schweizer Bundesgericht in Lausanne für Appenzell-Innerrhoden noch 1990 einen von den hartleibigen Appenzeller Männer auf ihrer "Landsgemeinde" -Versammlung gefassten gegenteiligen Mehrheitsentscheid für widerrechtlich erklären, um den Appenzeller Frauen endlich ihr kantonales Stimmrecht zu geben.

"Grundrecht auf Dummheit"

Für Konsensdemokratien wie jene in der Schweizerischen Eidgenossenschaft mag das basisdemokratische Primat trotz seiner evidenten Schwächen taugen, für Konkurrenzdemokratien wie die österreichische bleibt es problematisch. Das zeigt auch der aktuelle Fall: In der Volksbefragung über die Abschaffung der Wehrpflicht wird über viel debattiert, nur nicht über die österreichische Sicherheitspolitik als solche. Während der Entwurf für eine neue österreichische Sicherheitsstrategie als sachpolitische Grundlage für die folgenschwere Entscheidung am kommenden Sonntag im Parlament schubladisiert wurde, geriet die Diskussion in den Fleischwolf der Parteizentralen - die Sachauseinandersetzung war damit vorbei, das "Grundrecht auf Dummheit" wurde in diesem Fall vor allem auch von den Politikern weidlich für sich selbst in Anspruch genommen. Ein Misstrauen gegenüber den Wählern muss deren Repräsentanten so gleich doppelt treffen.

"Ein natürlicher Nachteil der Demokratie ist, dass sie denen die Hände bindet, die es ernst mit ihr meinen." Besser als Václav Havel, ein schwer geprüfter und bewährter Champion der Demokratie, kann man es schwerlich ausdrücken. Gerade deswegen ist und bleibt eine gewisse skeptische Zurückhaltung der angeblich glänzenden Unfehlbarkeit des Volkswillens gegenüber angebracht. Wahre Demokraten zweifeln. An sich, an der Politik, mitunter auch an der Demokratie selbst. Dass diese das zulässt, ist ihre herausragendste Eigenschaft - und nicht der unbedingte Wille des Volkes. (Christoph Prantner/Christoph Winder, DER STANDARD, 19.1.2013)