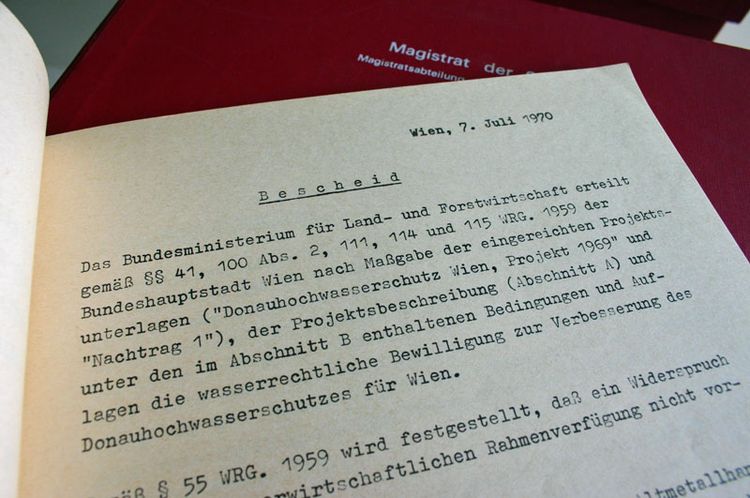

Die Wiener Donauinsel passt in eine rote Kiste, etwa so groß wie vier Schuhschachteln. Auf dem Deckel steht in weißer Schrift "Wiener Donauhochwasserschutz, Projekt 1969". Im Inneren eingeschlichtet sind Karten, Baupläne, Gutachten und Bewilligungen - alles, was man Ende der 1960er benötigte, um 30 Millionen Kubikmeter Erde zu einer 21 Kilometer langen künstlichen Insel aufzuschütten. Darunter die originale, leicht vergilbte Bewilligung des Projekts, datiert auf den Juli 1970. Erst nach ihrer Erteilung konnten die Arbeiter auf der größten Baustelle in der Geschichte Wiens ihre Arbeit aufnehmen.

Verschontes Wien

Zum zweiten Mal in etwas mehr als zehn Jahren hat Wien heuer ein Jahrhunderthochwasser praktisch ohne Schäden überstanden. Vor 40 Jahren wären vermutlich Teile der Brigittenau, der Leopoldstadt, der Donaustadt und Floridsdorfs unter Wasser gestanden. Doch die Neue Donau und die Donauinsel haben die Stadt vor der Katastrophe bewahrt, während Feuerwehrleute in Prag mit Booten durch die Gassen ruderten.

Einst heftig umstritten, hat der Hochwasserschutz heute tausend Väter. Doch die Idee, eine gigantische Insel zu bauen, stammt von dem mittlerweile verstorbenen Ingenieur August Zottl. Allen Widerständen zum Trotz gelang ihm und seinem Team hartgesottener Ingenieure ein technischer Geniestreich, der heute vermutlich nicht mehr umsetzbar wäre.

Der Mann hinter der Insel

Der 1898 im niederösterreichischen Grafenbach geborene Zottl spezialisierte sich in der Zwischenkriegszeit als einer der Ersten seiner Zunft auf den Hochwasserabfluss bei alpinen Flüssen. Er arbeitete als Ingenieur für die niederösterreichische Landesregierung, bis er sich 1948 mit seinem eigenen Zivilingenieurbüro selbstständig machte. Die Hochwasserschutzsysteme von Innsbruck und St. Pölten stammen ursprünglich aus seiner Feder.

Zottl galt als gerechter Chef und harter Arbeiter. Und als "schnelles Häferl", einer, der aufbrausend sein kann, sich aber bald wieder beruhigt: "Er war schon auch sehr jähzornig. Bei seinen Wutausbrüchen ging es meistens darum, dass irgendwelche Dienststellen wieder einmal nicht gezahlt haben", sagt Gerhard Küblbäck, der als junger Ingenieur 1965 bei Zottl anheuerte und später an der Neuen Donau mitarbeitete. "Da hat er mit den Hofräten am Telefon intensiv geschimpft. Ohne Rücksicht auf die Position des Gegenübers."

Seine resolute Art kam Zottl zugute, als er 1957 der Stadtverwaltung seinen Plan für die Neue Donau präsentierte. Drei Jahre zuvor hatte ein verheerendes Hochwasser die Stadt heimgesucht. Das Wiener Hochwasserkonzept, das noch aus dem Jahr 1870 stammte, war den großen Wassermengen nicht mehr gewachsen gewesen.

Projekt Zottl

Seit dem 19. Jahrhundert lagen mehrere Varianten für einen Wiener Hochwasserschutz in den Schubladen. Die kühnste sah einen rund 25 Kilometer langen Überschwemmungsstreifen vor, der außen um Floridsdorf und die Donaustadt herumführen und in der Lobau wieder in die Donau münden sollte. Viel realistischer schien hingegen die Möglichkeit, die Donau zu vertiefen und zu verbreitern. Doch dann würden bei Normalpegel wiederum große Teile des Donaubetts brachliegen.

Zottls Idee, ein großes Entlastungsgerinne anzulegen und aus dem Aushub gleich daneben eine 20 Kilometer lange Insel zu bauen, mutete in den 50er Jahren größenwahnsinnig an. 14.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde sollte das System bewältigen können, so viel, wie geschätzt beim Jahrtausendhochwasser von 1501 durch Wien geflossen war. Noch dazu nahm das öffentliche Interesse an einem wirksamen Hochwasserschutz von Jahr zu Jahr wieder ab. Die "Krone" kampagnisierte in aller Härte gegen die "trost- und fantasielos angelegte Insel zwischen zwei Donaurinnen".

Zähe Verhandlungen

"Das ging lange hin und her", sagt Küblbäck. "Es hat viele Einwände gegeben, dass es nicht funktionieren wird. Über die Zeitungen kamen alle möglichen Anschuldigungen und private Techniker, die es besser wissen. Aber der Druck ist auszuhalten. Wenn man sich sicher ist, dass die Rechnung funktioniert, dann ist das durchzuziehen."

Zottl war beharrlich geblieben. Zehn Jahre nach seinem ersten Entwurf waren die Beamten der Stadt von seinem Plan überzeugt. Er würde Wien nicht nur vor Fluten schützen, sondern auch das bisher brachliegende Überschwemmungsgebiet der Donau nutzbar machen, durch die Donauinsel und das stehende Gewässer Neue Donau. Wofür genau die Insel verwendet werden würde, war zu Beginn noch ungeklärt. Die Stadtregierung entschied sich schließlich dafür, sie als Naherholungsgebiet unbebaut zu halten.

"Da braucht es die richtige Kombination von Leuten, von den Planern über die Verwaltung bis zu jenen, die es zur Politik weitertragen", sagt Peter Hanisch, aktueller Geschäftsführer von Zottls Zivilingenieurbüro, das heute DonauConsult heißt. "Es wäre wohl ohne diese monolithische politische Führung schon damals nicht gegangen." Die politischen Sterne standen für das Megaprojekt günstig: Die SPÖ regierte mit absoluter Mehrheit in freiwilliger Koalition mit der ÖVP. Sie war nicht auf den Koalitionspartner angewiesen, als sich die Schwarzen vehement gegen das Projekt stemmten.

Baubeginn nach mehr als einem Jahrzehnt

Der Gemeinderat stimmte schließlich im September 1969 für den Bau der Donauinsel. August Zottl sollte sein Lebenswerk nie in fertigem Zustand zu sehen bekommen. Er starb 1984, vier Jahre vor der offiziellen Eröffnung der Insel 1988. Sein Sohn Hermann hatte schon vorher die Leitung des Büros übernommen und das Werk des pensionierten Vaters weitergeführt. "Der Junior war weniger jähzornig, aber der Arbeitsstil ist ähnlich weitergegangen", erinnert sich Gerhard Küblbäck. "Der Senior hatte den Spruch: Der Tag hat 24 Stunden, und wenn das nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu." Die Bauarbeiten sollten insgesamt 16 Jahre dauern.

"Heute würde sich kaum jemand drübertrauen"

Heute könnte die Donauinsel vermutlich nicht gebaut werden. Die Vorschriften für ein derartiges Megaprojekt sind mittlerweile viel strenger als in den 60er Jahren. Schon an der Umweltverträglichkeitsprüfung würde es wahrscheinlich scheitern. Eine Baustelle muss unter anderem auf Staubentwicklung, Lärmbelastung und CO2-Bilanz geprüft werden. "Das wäre wahrscheinlich negativ ausgegangen", sagt Hannes Gabriel, ebenfalls Geschäftsführer bei DonauConsult. "Auch wenn es durchginge, das Projekt war so komplex und riesig, dass sich heute kaum jemand drübertrauen würde, weil der Ausgang so ungewiss wäre."

Ein Glücksfall sei damals auch der 400 Meter breite Überschwemmungsstreifen auf der transdanubischen Uferseite gewesen. Aus ihm wurde später die Donauinsel herausgebaggert. "Mit diesem Raum konnte man arbeiten, weil er von Bebauung freigehalten wurde und öffentliches Land war", sagt Gabriel.

Zweite Bewährungsprobe

Bereits 2002 hat Wien ein Jahrhunderthochwasser ohne Schäden überstanden. Vergangenen Mittwoch um 19.35 Uhr erreichte die Donau bei Korneuburg schließlich mit 8,10 Meter den höchsten jemals an dieser Stelle gemessenen Pegelstand. Zu diesem Zeitpunkt standen alle Wehre der Neuen Donau in Wien in voller Öffnung. Wo die Wiener im Sommer baden gehen, wälzte sich eine braune Brühe mit tausenden Kubikmetern pro Sekunde.

Gäbe es die Neue Donau nicht, wären die Wassermassen im normalen Donaubett über die Ufer getreten. Stattdessen wurde der Fluss mit der Neuen Donau kurzfristig um ein Drittel verbreitert. Zottls Idee war eigentlich sehr einfach. "Aber es geht in der Ingenieurskunst oft darum, die simple, logische Idee zu finden, nicht die komplizierte", sagt Peter Hanisch von DonauConsult. So bleibt die schlimmste Folge des Hochwassers für Wien das aktuelle Badeverbot an der Neuen Donau. (Moritz Gottsauner-Wolf, derStandard.at, 12.6.2013)