Die Männer tragen Speere und Schilde aus Tierhaut, über die Schultern haben sie Ziegenfelle gelegt. Zum rhythmischen Trommeln, Stampfen und Singen bewegen sie sich, Angriffe vortäuschend, auf dem staubigen Boden im Kreis. "Otole" heißt der Kriegstanz der Acholi, die im Norden Ugandas leben. Traditionell wurde er getanzt, bevor die Männer in den Kampf zogen. Hier, im Dorf Obot Ajali, gut eine halbe Autostunde von Pader entfernt, ist der Krieg zwar seit Jahren vorbei; doch er bleibt allgegenwärtig. "Wenn Kony hier hergebracht werden könnte, würde er umgebracht", singt die Gruppe.

Joseph Kony ist Anführer der Lord's Resistance Army (LRA), einer Rebellengruppe, die 20 Jahre lang den Norden des Landes in Angst und Schrecken versetzt hat - auch in Obot Ajali. Frauen wurden vergewaltigt, Kinder und junge Männer entführt und getötet oder zum Kampf gegen die Regierung gezwungen. Viele sind bis heute verschwunden.

Die Regierung befahl den Menschen, in von der Armee bewachte Camps für Binnenflüchtlinge zu übersiedeln. Wer das Camp verließ, um Essen zu suchen, lief Gefahr, von Regierungssoldaten erschossen zu werden oder in die Hände der LRA zu fallen. "Wer nach Hause ging, den verdächtigte die Regierung, mit den Rebellen zu kooperieren", sagt die Dorfbewohnerin Helen Adong.

Rückkehr ins Nichts

Seit dem Ende des Krieges 2006 sind die Überlebenden nach und nach zurückgekehrt. "Als sie kamen, war hier nichts", sagt Mary O'Neill, die Direktorin der NGO Concern in Uganda. Das Land war überwuchert, die Hütten zerstört. "Sie mussten bei null anfangen."

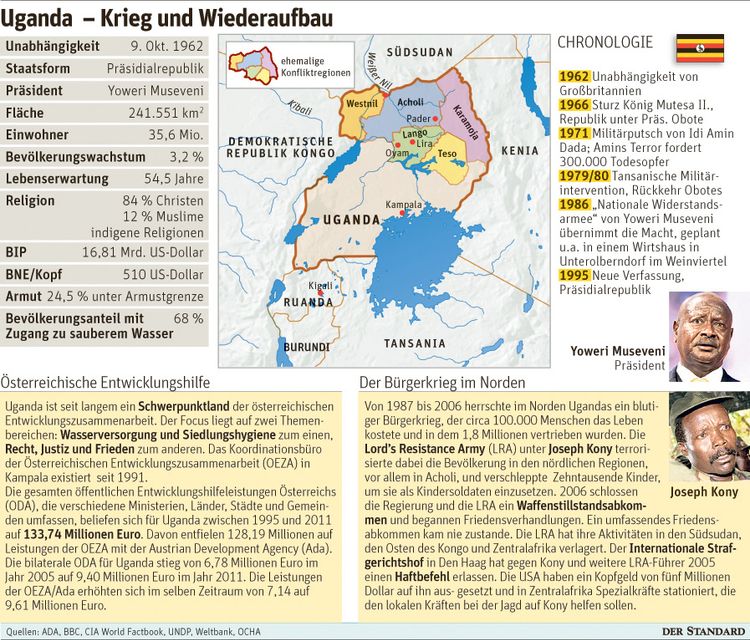

Null, das hieß Hütten bauen und Felder anlegen. Bis heute gibt es deshalb viele Landstreitigkeiten im ehemaligen Kriegsgebiet. Trotz der Hilfe auch vieler internationaler Geber, zu denen Österreich zählt, bleibt der Norden hinter der Entwicklung des restlichen Landes weit zurück: Während landesweit 24,5 Prozent unter der nationalen Armutsgrenze leben, sind es im Norden 66 Prozent.

Wasserminister Ephraim Kamuntu spricht von einer "holistischen Vision" für die Zukunft Ugandas: "Wir wollen die bäuerliche Gesellschaft in ein modernes Land mittleren Einkommens verwandeln." Bisher ist nicht einmal die Wasserversorgung hergestellt.

Laut dem Ministerium verfügen nur 65 Prozent der Bevölkerung auf dem Land über sauberes Wasser. Bis 2015 will die Regierung erreichen, dass 77 Prozent der Landbevölkerung und alle Stadtbewohner Zugang zu Trinkwasser und Toiletten haben.

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) hat deshalb in Obot Ajali mit der NGO Concern und dem lokalen Wasserbüro dazu beigetragen, Pumpen zu bauen und das Bewusstsein für eine Grundhygiene zu schärfen. Jetzt kümmern sich die Dorfbewohner selbst um die Anlagen und deren Wartung. In anderen Dörfern unterstützt die OEZA die Bevölkerung, ihre Wasserstellen zu schützen, und stellt Mikrokredite zur Verfügung. In Oyam hilft Wien beim Aufbau eines ganzen Pipeline-Systems. Neben der Förderung des Justizsektors ist Wasser der Schwerpunkt der österreichischen Aktivitäten in Uganda.

Korruptionsskandal

Doch der Wiederaufbau wird erschwert durch Korruption und politische Konflikte. Zwar spricht Minister Kamuntu von "null Toleranz gegenüber Korruption". Doch erst im Oktober vergangenen Jahres haben wichtige Geberländer, darunter Österreich, ihre Zahlungen vorübergehend auf Eis gelegt, nachdem bekannt wurde, dass im Premierministeramt zwölf Millionen Euro verschwunden sind.

Hinter den Kulissen läuft zudem bereits ein erbitterter Machtkampf um die Nachfolge von Langzeitpräsident Yoweri Museveni, der keinen Platz für eine Opposition lässt. Im Juni starben zwei Anhänger von Oppositionsführer Kizza Besigye, als die Polizei gegen eine Kundgebung vorging. Besigye selbst wurde festgenommen, anschließend patrouillierte das Militär auf den Straßen.

"Es gibt Anzeichen, dass sich das Land in eine Monarchie verwandelt", sagt der Journalist Geoffrey Wokulira Ssebaggala, der sich für Pressefreiheit engagiert und nach Drohungen und Entführungsversuchen schon einmal außer Landes flüchtete. "Es gibt keinen Zusammenhalt, Museveni hat das Land geteilt."

Michael Otim vom International Center for Transitional Justice (ICTJ) konstatiert eine "Kultur der Straflosigkeit". Zusammen mit der bestehenden Kluft zwischen Nord und Süd, vielen hochtraumatisierten Menschen und vielen Jugendlichen ohne Arbeit, ohne Hoffnung und ohne Perspektive sei das bei aller vordergründigen Stabilität eine explosive Mischung. "Frieden bedeutet hier nur das Schweigen der Waffen." (Julia Raabe, DER STANDARD, 16.7.2013)