Sean Eads: "The Survivors"

Broschiert, 222 Seiten, Lethe Press 2013

Probleme kann es einem als Rezensent - nicht als Leser! - auch bereiten, wenn man von einem Buch völlig geplättet ist. Alles, was man darüber schreibt, fühlt sich dann irgendwie unzulänglich an. Bezeichnend auch, dass ich "The Survivors" als erstes Buch für die neue Rundschau begonnen, es dann zur Seite gelegt und als letztes beendet habe. Aus einer merkwürdigen Mischung von "Save the best for last" und "Will ich wirklich wissen, wie das weitergeht?" heraus.

Das Szenario

Ursprünglicher Kaufanreiz war die Prämisse des Romans. Man sollte nicht glauben, dass nach all den unzähligen Alien-Invasionsgeschichten in den 115 Jahren seit H. G. Wells' "The War of the Worlds" noch mal jemand einen neuen Dreh finden würde. Aber US-Autor Sean Eads gelingt's gleich in seinem ersten in Druck gegangenen Roman. - Angenommen, die Außerirdischen landen und ... tun einfach gar nichts. Sie kommunizieren nicht, stehen einfach in der Gegend herum und halten Maulaffen feil. Steht irgendwo eine Tür zu einem Geschäft oder einer Privatwohnung offen, tapsen sie hinein und hängen dann eben dort in vollkommener Ignoranz ihrer menschlichen "MitbewohnerInnen" herum. The invasion of the earth by a race of socially oblivious couch potatoes, wie es in einem Blurb auf der Buchrückseite treffend heißt.

Das ist eher lästig als bedrohlich. Wuchtig, wie die Aliens gebaut sind, hat es aber seine Tücken. Ich-Erzähler Craig Mencken hat gleich zu Beginn des Romans alle Hände voll damit zu tun, nicht zu ersticken, als sich einer seiner "Hausgäste" kurzerhand auf ihn setzt. The aliens had sex again in my bed last night, making a mess on the walls and ceiling, lautet der unsterbliche Eröffnungssatz des Romans. Und Eads holt jede Menge weitere Situationskomik aus dem Szenario heraus. Etwa wenn ein UN-Gesandter seine Kontaktversuche zu einem blöd in die Gegend stierenden Alien frustriert abbricht. "That was the moment of our First Contact with an alien. We just didn't know if it actually counted as the alien's First Contact with us."

Andere lernen bald, dass man mit den Besuchern jede Menge Schabernack treiben kann, da sie auf nichts reagieren. "Jackass"-artige Stunts kommen in Mode: Aliens werden am Bungeeseil in die Tiefe gestürzt oder aus Zirkuskanonen geschossen ... und sehen dabei die ganze Zeit aus, als würden sie auf Godot warten, wie es im Roman so schön heißt. Aber es landen immer mehr.

Langsam wird es dunkler

Schon in der Phase, in der der Roman primär auf Humor setzt, schleichen sich auch beunruhigendere Töne ein. Eine Frau, die Craig trifft, erleidet einen Nervenzusammenbruch, weil sie das Ignoriertwerden nicht mehr verkraftet. Und Craig selbst argwöhnt immer mehr, dass die Aliens ihre Umwelt inklusive der Menschen sehr wohl registrieren, es sich nur nicht anmerken lassen. Da kommt ein neuer Auftrag seines Arbeitgebers gerade recht. Das Lokalblatt in Denver, für das der Jungjournalist arbeitet, ist eine fruchtbare Mischung aus zu viel Geld, zu wenig Professionalität und noch weniger Moral. Craig soll ein Interview mit einem Alien liefern - notfalls gefälscht. Groß ist Craigs Verblüffung, als er seinen Fragebogen eines Morgens ausgefüllt vorfindet: Hat er das selbst im Rausch getan oder haben die Aliens ihr Schweigen tatsächlich gebrochen?

Die Ereignisse nehmen eine neue Wendung, als Craig wieder Kontakt zu seinem Ex Scott aufnimmt. Der gehört mittlerweile einer geheimen Bürgerwehr an, die sich der außerirdischen Besucher ein für alle Mal entledigen will. He held up the gun. "But you have to experiment on them first. Mengele-style." Da das der offiziellen Beschwichtigungspolitik der US-Regierung nicht ins Konzept passt, taucht ein Agent auf, der Craig darum ersucht, diese Miliz auszuspionieren. Craig wird in der Folge vor einem gewaltigen Loyalitätskonflikt stehen und gezwungen sein, seine Beziehungen und seine Menschlichkeit von Grund auf zu überdenken. Denn die Gewalt gegen die Aliens eskaliert. Sie werden massenweise abgeschlachtet und nehmen auch das ohne jede Regung hin. Aber es landen immer noch mehr.

Auf den Abgrund zu

Der allmähliche Übergang von skurrilem Humor zu abgrundtiefer Trostlosigkeit - bzw. von Slapstick zu Nihilismus, wie es in einer Rezension hieß - ist eine gewagte Herangehensweise, sie holt die LeserInnen weit aus ihrer Komfortzone heraus. Anhand von Craig werden wir vor die Frage gestellt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Den äußeren Takt gibt indessen der erbarmungslos voranschreitende Kollaps der Zivilisation vor. Einen vom Grundprinzip her ähnlichen Handlungsrahmen findet man in Stephen Baxters "Die letzte Flut" oder George Romeros "Dawn of the Dead" (also der alten Version mit ihren stummen, langsamen und unaufhaltsamen Zombie-Massen).

Edward Bryant, Autor der Kurzgeschichtensammlung "Eine Stadt namens Cinnabar", die mich seinerzeit enorm fasziniert hat, ist so etwas wie Eads' Mentor. Er nennt "The Survivors" New Wave (im Sinne der gleichnamigen SF-Strömung in den 70er-Jahren) und zieht Vergleiche mit dem Werk von Thomas M. Disch. Das scheint es mir sehr gut auf den Punkt zu bringen, und nicht nur, weil Eads einen schwulen Protagonisten gewählt hat. Das Werk, das mir "The Survivors" am ähnlichsten scheint, ist Dischs "The Genocides". Hier wie dort erleben wir Schritt für Schritt mit, wie sich der Handlungsspielraum der Menschen immer mehr einengt. Wortwörtlich. Ergänzt um das Hintergrundszenario von Fritz Leibers "Wanderer im Universum", mündet somit das, was so lustig begann, in pures Grauen.

Was soll ich sagen? Ich bin schwer beeindruckt.

James Tiptree Jr.: "Houston, Houston!"

Gebundene Ausgabe, 488 Seiten, € 23,90, Septime 2013

Der jüngste Band der Reihe von Tiptree-Wiederveröffentlichungen im Septime-Verlag umfasst zehn Kurzgeschichten und Novellen aus den Jahren 1972 bis '74. Gewissermaßen das Goldene Zeitalter des James Tiptree Jr.: Der Name hatte sich etabliert, das Pseudonym war aber noch nicht gelüftet. Der hoffnungsvolle "Jungautor" hatte sich mit anderen SF-Größen vernetzt; rein brieflich natürlich - es durfte ja niemand die wahre Identität Tiptrees erfahren. Neue Geschichten wurden von Publikum und Kritik schon im Vorfeld mit Spannung erwartet, ein Preis lag in der Luft. Und das hier enthaltene "Houston, Houston, Do You Read?" sollte später tatsächlich Hugo und Nebula abräumen.

Soweit die Darstellung nach außen. Innerlich war die Autorin Alice B. Sheldon, damals Ende 50, so zerrissen wie eh und je. Details dazu sind in der formidablen Biografie von Julie Phillips ("Das Doppelleben der Alice B. Sheldon") nachzulesen. Nur eine Facette dieser schillernden Persönlichkeit ist, dass Sheldon lesbisch war (was sie zu Gunsten einer weitgehend platonisch geführten Beziehung mit ihrem Ehemann nie auslebte) und sich für ihre Schriftstellertätigkeit als heterosexueller Mann ausgab, den aber viele für schwul hielten ... viel komplizierter geht es gendermäßig nicht. Kein Wunder, dass Sheldons LeserInnen sowohl Feminismus als auch Machogehabe in Tiptrees Geschichten zu finden glaubten.

Ironischerweise trug auch der Erfolg des "James Tiptree Jr.", so sehr Sheldon ihn anfangs genoss, letztlich zu ihren Seelennöten bei. Hätte sie auch als Frau zu solcher Anerkennung gefunden? Um das zu testen, spaltete Sheldon eine weitere Autorenpersona ab: "Raccoona Sheldon", mit deren Geschichten zunächst niemand so richtig glücklich war ... was Sheldons Selbstzweifel nur noch verstärkte.

Raccoonas Tragödie

Die Hälfte der hier versammelten Erzählungen stammen aus der Schreibmaschine Raccoonas und geben ein gemischtes Bild ab. Zum Teil illustrieren sie, warum Raccoona Sheldon für eine eher unreife Autorin gehalten wurde, zum Teil sind sie großartig. Zum Beispiel das tragische "Eure Gesichter, o meine Schwestern! Eure Gesichter voller Licht!" ("Your Faces, O My Sisters! Your Faces Filled of Light!"), das eindeutig zu Sheldons/Tiptrees Glanzlichtern gehört: Eine junge Frau ist zu Fuß durch eine Welt-nach-dem-Zusammenbruch unterwegs; eine Botin, die an David Brins späteren Roman "The Postman" denken lassen könnte ...

... würden wir nicht aus einer parallel geschilderten Kette von Augenzeugenberichten erfahren, dass es keine Katastrophe gab und die Welt noch immer so ist, wie wir sie kennen. Was die erst aus ihrem Eheleben und dann aus einem Sanatorium davongelaufene junge Frau sieht, existiert nur in ihrem Kopf. Und leider gilt das auch für den Frieden und die schwesterliche Verbundenheit, die ihrer festen Überzeugung nach die Welt bestimmen. Ihr absolutes Vertrauen darauf, dass alle ihr nur Gutes wollen, wird ihr zum Verhängnis. Es ist eine von vier Geschichten in dieser Sammlung, in denen Sex und Tod ganz Tiptree-typisch auf dasselbe hinauslaufen. Zweimal geschieht es in Form einer Vergewaltigung, zweimal in einer deutlich komplizierteren Form. Und ganz nebenbei zeigt es auch, wie pessimistisch Alice Sheldon war, wenn es um die Verwirklichung der Fluchtgedanken ging, die sie selbst ihr ganzes Leben lang hegte.

Mehr von Tiptrees weniger erfolgreicher "Schwester"

Am anderen Ende der Skala steht "Drücken, bis kein Blut mehr kommt" ("Press Until the Bleeding Stops"), einer von Sheldons gelegentlichen Versuchen in Märchen-Stil, die mich nie so recht überzeugt haben. Schon besser ist "Bibertränen" ("Beaver Tears"), in dem Menschen von Außerirdischen entführt werden. Dass Aliens hier mit Menschen so verfahren, wie wir es mit wilden Tieren tun, ist eine Idee, die Sheldon zwei Jahre später im preisgekrönten "The Screwfly Solution" noch einmal aufgreifen und zur grausigen Vollendung bringen sollte.

Zunächst unveröffentlicht - eigentlich unverständlich - blieb "Es liegt nicht an Ihrem Gerät" ("The Trouble Is Not in Your Set"), das mit seinem Tempo stark an die frühesten Tiptree-Geschichten erinnert. In herrlich aufgekratztem Ton switcht uns Sheldon in die Call-In-Sendung einer lokalen TV-Station. Der Reihe nach rufen diverse Spinner mit ihren seltsamen Lebensgeschichten an - man ahnt schon, dass eine davon nicht ganz aus der Luft gegriffen sein wird. Viel Humor mit einem kleinen Schuss Grauen am Ende.

Ebenfalls lange Zeit unveröffentlicht blieb "Schlangengleich erneuert die Erde sich" ("The Earth Doth Like a Snake Renew"). Und aufgekratzt ist hier gar kein Ausdruck mehr. Protagonistin P. erzählt im hysterischen Ton einer Zwölfjährigen, die Justin Bieber küssen durfte, von der Liebe ihres Lebens. Der hemmungslose Stil ist gewöhnungsbedürftig, aber ein Erlebnis für sich. Gegenstand des Schwelgens und P.s Objekt der sexuellen Begierde ist übrigens niemand anderer als die Erde selbst; hier ein männliches Wesen. Aus einer früheren Geschichte Tiptrees, "The Last Flight of Doctor Ain", wissen wir allerdings bereits, dass es der Menschheit nichts Gutes verheißt, wenn sich eine(r) der ihren mit dem Planeten einlässt.

Zurück zu Tiptree

"Ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit" ("Her Smoke Rose Up Forever") ist eine der besten Erzählungen von James Tiptree Jr. und ganz sicher einer der berühmtesten Titel. Wie in einer gerafften Biografie springen wir darin von einer Lebensstation des Protagonisten Peter zur nächsten. Tiptree greift in der Erzählung eine parapsychologische Theorie auf, derzufolge der Geist über den Körper hinausreicht und Fragmente des Ichs an stark emotional beladenen "Knotenpunkten" in der Raumzeit haften bleiben. Zu Peters Pech sind dies stets Momente der Freude, die in abgrundtiefe Enttäuschung umschlagen - und das ist noch nicht einmal ansatzweise die ganze Tragödie. Mit stilistischer Verve ausgeführt, ist die ebenso schöne wie entsetzliche Geschichte echt starker Tobak.

Und bleiben wir gleich bei Plots, die von Alice Sheldons Psychologie-Studium beeinflusst wurden. "Der Psychologe, der Ratten keine schrecklichen Dinge antun wollte" ("The Psychologist Who Wouldn't Do Awful Things to Rats") führt uns in eine Wissenschaftsära kalter Quantifizierung und sturer Reiz-Reaktionsschemata zurück, in der Tiere nur als biologische Roboter wahrgenommen wurden. Ein junger Laborant hat Skrupel wegen der systematischen Tierquälerei - bis ihn eine übernatürliche Begegnung auf einen neuen Weg bringt. Natürlich auf keinen erfreulichen. "Sie wartet auf alle Geborenen" ("She Waits For All Men Born") schließlich holt bis ins Erdmittelalter aus, um das unabänderliche Wechselspiel von Leben und Tod zu illustrieren. Untrennbar verbunden, bekriegen die beiden Prinzipien einander - bis sie schließlich in Gestalt eines Mädchens verschmelzen, das unsterblich ist und allen anderen den Tod bringt. Brrr.

Space Operas ... gewissermaßen

Insgesamt war die Tiptree-SF mehrheitlich auf der Erde angesiedelt, zweimal geht es in dieser Sammlung aber in den Weltraum. Im schon erwähnten "Houston, Houston, bitte kommen!" kehren drei Astronauten von einer Sonnenumkreisung zurück und stellen fest, dass sie 300 Jahre übersprungen haben. Wie sehr sich die gesellschaftlichen Verhältnisse auf der Erde inzwischen verändert haben, merken sie, als sie von einem Raumschiff voller Frauen, Hühner, Pflanzen und Tüdelkram abgeholt werden.

Spannend an der Geschichte ist nicht zuletzt, dass sie aus der Warte des rangniedrigsten Astronauten Lorimer erzählt wird. Anfangs wirkt er frustriert-aggressiv - später stellt er sich auf die neue Situation noch am besten ein. Preise hin oder her, für mich wirkt das fraglos sehr gut geschriebene "Houston, Houston" wie ein leicht überwuzeltes Überbleibsel aus dem Geschlechterkampf der 70er Jahre. Die Zuspitzung auf unhierarchisch denkende Frauen einerseits und Männer, die fast automatisch in Religiosität und Gewalttätigkeit kippen, andererseits ... ganz so klar verlaufen die Grenzen denn doch nicht.

The Horror! The Horror!

Beeindruckender fand ich da "Ein flüchtiges Seinsgefühl" ("A Momentary Taste of Being"): Die übervölkerte Erde hat Expeditionen zu nahegelegenen Sternsystemen ausgesandt, um neuen Lebensraum zu finden. Als Pionierin Lory mit einer Alien-Pflanze zu ihrem Mutterschiff zurückkehrt und sich vor Begeisterung über einen entdeckten Planeten gar nicht mehr einkriegt, ist daher die Freude groß. Ausgerechnet Lorys Bruder, der Bordarzt, ist misstrauisch - doch hat die Hoffnung auf eine zweite Erde längst gruppendynamische Prozesse in Gang gesetzt, die sich nicht mehr stoppen lassen. Klassisches Alien-Grauen, kombiniert mit einer spektakulär originellen Variante des Themas "Sex = Tod".

"Vielleicht wird irgendjemand in tausend Jahren unerwartet auf dieses Schiff stoßen. Hallo, mein Freund. Sind Sie ein Mensch? Falls ja, werden Sie es nicht lange bleiben." Seltsam eigentlich, dass James Tiptree Jr. zwar überall als SF-, aber nirgendwo auch als Horror-Autor gewürdigt wird. Anders als SF oder Fantasy definiert sich das Horror-Genre ja nicht über Settings und dergleichen, sondern über einen Effekt: nämlich Schrecken zu erzeugen. Und das tun diese Geschichten ganz gehörig. Unglaublich gut!

Paolo Bacigalupi: "Versunkene Städte"

Broschiert, 476 Seiten, € 9,30, Heyne 2013 (Original: "The Drowned Cities", 2012)

Mit "Versunkene Städte" enthüllt uns Shooting-Star Paolo Bacigalupi eine weitere Facette seiner Zukunftswelt nach dem Ende des Erdöl-Zeitalters, wie er sie in "Biokrieg" ("The Windup Girl") und "Schiffsdiebe" ("Ship Breaker") beschrieben hatte. Diesmal geht es in den verelendeten Südosten der USA, dessen Städte teils im Meer, teils im Dschungel einer klimagewandelten Welt versunken sind: Alte Autobahnbrücken aus Beton erhoben sich über dem Dschungel wie die Rücken gewaltiger Seeschlangen. Sie waren mit Unkraut überwuchert, und lange Kudzuranken hingen von ihnen herab. [...] In regelmäßigen Abständen sah man rechteckige grüne Teiche - die Keller ehemaliger Häuser, die mit Regenwasser vollgelaufen waren und heute zur Fischzucht dienten. Sie glitzerten wie Spiegel in der heißen Sonne - die mit Seerosen bedeckten offenen Gräber der Vorstadt.

Die neue Dritte Welt

Weiter nördlich, wo Konzerne das Sagen haben, hat man sich mit einer streng bewachten Grenze gegen das Elend des Südens abgeschottet. Diesseits der Grenze leben die Menschen wie ein Haufen Krabben in einem Topf, die sich alle gegenseitig umbrachten, wie es an einer Stelle heißt. Warlords und religiös/ideologisch geprägte Guerillas haben die Region in einen nicht enden wollenden Kreislauf der Gewalt gerissen. Bacigalupi tut also nichts anderes, als die tägliche Nachrichtenlage von heute auf eine Region zu übertragen, die in unserem Zeitalter das Elend höchstens bequem vor dem Bildschirm sitzend mitverfolgt. Wenn überhaupt.

Das Bild wird dadurch vervollständigt, dass die internationale Staatengemeinschaft versucht hat, die Region der Versunkenen Städte neuaufzubauen, mit ihrem State-Building aber auf ganzer Linie gescheitert ist. Zu groß war der Hass zwischen den verschiedenen amerikanischen Splittergruppen, als dass sie auf die "Auge um Auge - und die ganze Welt wird blind sein"-Parolen der Friedenswächter gehört hätten. Welche natürlich ganz dem aktuellen SF-Trend entsprechend aus dem reichen China stammten. Als die Chinesen ein paar Jahre vor Einsetzen der Romanhandlung schließlich vor der lokalen Gewalt kapitulierten und abzogen, blieb die libanonisierte Region endgültig sich selbst überlassen. Am deprimierendsten lesen sich die Passagen, in denen Bacigalupi erwähnt, wie die von den Friedenswächtern aufgebaute Infrastruktur wieder zerstört wurde, weil das Gegeneinander längst jede Vernunft überwog.

Kurzer Einschub noch: Cover und Klappentext (nicht nur der deutschen, sondern auch der Originalausgabe) machen vorab klar, dass wir uns im Raum Washington befinden. Fraglich, ob der Autor das so beabsichtigt hatte, denn im Roman fällt dieser Name erst spät. Vielleicht hatte Bacigalupi ursprünglich ja an einen Schockeffekt à la "Planet der Affen" oder "Logan's Run" gedacht. Der ist so natürlich dahin - das Bild vom Kapitol, das nun als Steinbruch verwendet wird, wirkt dennoch nach.

Die ProtagonistInnen

Mahlia und Mouse sind zwei Kinder, wie sie diese Region zu tausenden hervorgebracht hat. Beide sind elternlose Kriegsmaden: Der jüngere Mouse eine Vollwaise, nachdem sein Dorf einem Massaker zum Opfer fiel, und Mahlia zu allem Überfluss auch noch eine Verstoßene. Soll heißen die zurückgelassene Tochter eines chinesischen Friedenswächters, der dieselbe Verachtung entgegenschlägt, wie sie Besatzungskinder im Verlauf der menschlichen Geschichte immer erleiden mussten. Mahlia hat man "zur Strafe" sogar die Hand abgehackt - sie muss ständig fürchten, dass man sie nur wegen ihrer Herkunft umbringt.

Eines Tages treffen Mahlia und Mouse im Dschungel auf den Halbmenschen Tool, den wir bereits aus "Schiffsdiebe" kennen. Tool ist eine genetische Chimäre, ein Mensch mit DNA-Anteilen verschiedener Raubtiere und somit eine Art von Soldat, die zur Romanzeit in bewaffneten Konflikten gerne als körperlich überlegene Tötungsmaschine eingesetzt wird. Tool hat schon auf allen Kontinenten gedient, aber irgendwann hat es ihm gereicht. Die genetisch aufoktroyierte Loyalität gegenüber seinem Kriegsherrn funktioniert bei Tool nicht - und jetzt befindet er sich auf der Flucht. Schwer verletzt, nimmt er Mouse als Geisel und zwingt Mahlia, die als Arzthelferin arbeitet, ihm Medikamente zu beschaffen. Von nun an sind die Schicksale der drei fest miteinander verschweißt.

Moralische Dilemmata

Loyalität ist einer der Kernbegriffe des Romans, nicht nur was Tool anbelangt. Mahlia fühlt sich gegenüber Mouse verpflichtet, weil er ihr einst das Leben gerettet hat. Als er in Gefahr gerät, begibt sie sich daher auf eine lebensbedrohliche Mission - und versteht es, andere von ihrer Sache zu überzeugen. Es sind die äußeren Zeichen eines Wandels, den die Teenagerin durchmacht. Ihr Vater hatte sie einst auch deshalb zurückgelassen, weil zuviel ihrer unzivilisierten Heimat in ihr stecke. Doch bleibt die Frage offen, ob Mahlias Überlebensinstinkte nicht einfach nur den neuen Lebensumständen angemessen sind. Mehr jedenfalls als das aus einem anderen Zeitalter stammende Gerede von Pazifismus und Zivilisation, dem die Friedenswächter oder auch der alte Arzt, für den Mahlia arbeitet, anhängen.

Ein Dialog zwischen Tool und Mahlia beschreibt ihren Charakter treffend: "Der Arzt wollte euch nicht begleiten?", fragte Tool. Mahlia schüttelte den Kopf. "Er ist ein Trottel." "Der lebt für seine Ideale", sagte der Halbmensch. "Das macht ihn gefährlich." "Ich lebe auch für ein Ideal", sagte Mahlia. "Nämlich zu überleben." "Sicher ein ehrenwertes Ziel". Kein Platz für Idealismus also in dieser scheußlichen neuen Welt - oder etwa doch?

YA für Fortgeschrittene

Auch "Versunkene Städte" läuft wie sein Vorgänger "Schiffsdiebe" - und anders als "Biokrieg" - unter Young Adult. Dass der Fokus der Erzählung auf moralischen Entscheidungen liegt, gehört da ebenso dazu wie eine lineare Erzählweise und ein zentriertes Geschehen um einige wenige Hauptpersonen, die sich auch als Identifikationsfiguren eignen. Selbst wenn sie wie hier gebrochen oder zumindest angeknackst sind. Und auch das Alter der Hauptpersonen spielt natürlich eine Rolle. Dass wir es in "Versunkene Städte" hauptsächlich mit Teenagern - inklusive Kindersoldaten - zu tun haben, wirkt aber nicht aufgesetzt, sondern hat einen ebenso plausiblen wie grausamen Grund: Die Lebenserwartung in dieser Region ist einfach erschütternd niedrig.

Vor der Lektüre des Romans hatte ich schon einen Schlusssatz à la "Sehr schön, trotzdem sehe ich einem neuen Bacigalupi-Roman für Erwachsene auf dem Komplexitätslevel von 'Biokrieg' mit Freude entgegen". Das war aber, bevor ich "Versunkene Städte" gelesen habe, das deutlich grimmiger als "Schiffsdiebe" ausgefallen ist. Bacigalupi erspart seinen LeserInnen hier nichts, was es an Gewalt und Hoffnungslosigkeit geben kann. Und nicht jede der drei Hauptfiguren wird am Ende die bei YA obligatorische Belohnung bekommen, die uns wieder Zuversicht für unseren Weg durchs Leben einimpft. YA ja - aber von der Sorte, die auch Erwachsene berührt.

... und es war, bevor ich gelesen habe, was Bacigalupis nächstes Romanprojekt wirklich geworden ist. Eine Zombie-Komödie für Kinder. Ähm. Juhu.

Jay Lake: "Der verborgene Hof"

Broschiert, 510 Seiten, € 15,50, Bastei Lübbe 2013 (Original: "Green", 2009)

Gibt's jetzt schon fraktale Fantasy? "Der verborgene Hof" ist nicht nur der Auftakt einer Trilogie, es ist selbst wie eine aufgebaut: Mit drei klar voneinander getrennten Teilen, von denen der erste und der dritte jeweils einen einigermaßen runden Abschluss finden. Während sich der zweite - hallo, Middle-Book-Syndrome! - mehr oder weniger auf eine Überleitungsfunktion zum Finale beschränkt. Darüberhinaus ist das Buch übrigens nicht strukturiert, und 500 Seiten ohne Kapitelunterteilung sind schon ein Batzen.

Das an "Lady Snowblood" erinnernde Cover lässt schon erahnen, dass wir es mit einer Erzählung aus der Kategorie Assassinen-Roman zu tun haben werden - wenn auch einem, der sich mit seinen Ecken, Kanten und Wülsten nur bedingt ins hippe Genre einordnen lässt. Am Anfang steht jedenfalls ein kleines Mädchen. Geboren auf einem Bauernhof irgendwo in den Subtropen, wird es im Alter von nur drei Jahren an einen Menschenhändler verkauft. Verschleppt ins europäisch anmutende Copper Downs, verliert sie nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Sprache und sogar ihren Namen. Denn wie sie einst hieß, wird sie in den folgenden Jahren vergessen. "Smaragd" wird man sie nennen wollen, was sie jedoch verweigert. Sie schließt mit sich selbst den Kompromiss, sich fortan "Green" zu nennen.

Der Aufbau

Für den Rest des ersten Romanabschnitts verbleiben wir fast ausschließlich innerhalb der Mauern dessen, was Green als Manufaktur für Frauen bezeichnet. Neun Jahre lang wird sie hier in allem unterrichtet, was man als Frau von Welt zu wissen hat. Und ebenso lange wird sie von ihren "Mistresses" misshandelt. Die eigensinnige Green will zwar selbstbestimmt bleiben, ist aber auch klug genug zu wissen, wann offene Auflehnung keinen Sinn macht. So schreitet ihre Ausbildung voran und es bleibt offen, ob Green eher zu einer Art Geisha oder zu einer Killerin geformt werden soll. Dass es dann Letzteres wird, liegt vor allem an Greens weiterem Lebensweg.

Dieser erste Abschnitt ist der in sich rundeste Teil des Romans. Es folgen der Ausbruch aus der Gefangenschaft, eine ernüchternde Rückkehr in Greens Heimatdorf, weitere Lehrjahre in einer Schule für "Vollstreckerinnen des Gesetzes" in einer anderen Stadt und schließlich die Rückkehr nach Copper Downs, wo inzwischen ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Das klingt nach viel Abwechslung, ist aber nicht mehr so stringent wie das erste Drittel.

Widersprüche

Es gab einige pikierte Reaktionen von LeserInnen, weil Green im zweiten Abschnitt plötzlich wie selbstverständlich dem Sadomaso-Sex mit Mitschülerinnen und Lehrerinnen frönt. Exploitation-Vorwürfe halte ich zwar für übertrieben (es wird schließlich nur erwähnt, nicht explizit beschrieben). Aber zugegeben: Der Wechsel von der Unschuld zum BDSM-Profi ist einer von mehreren Handlungssprüngen, die etwas willkürlich wirken.

Auch hat Green nicht wirklich ein Ziel. Sie tut zwar einiges, um sich ihre Seele zu bewahren: Entzündet etwa Kerzen für Menschen, die sie getötet hat, oder hält an einer Tradition ihres Dorfes fest (für jeden gelebten Tag ein Glöckchen an ein Seidentuch zu nähen). Zwischendurch vergisst sie aber immer wieder mal drauf - wie auch auf ihr angebliches Lebensziel: Nämlich andere Kinder vor einem Schicksal wie dem ihren zu bewahren. Über eine bloße Geste kommt das kaum hinaus. Gerade mal, dass sie sich mit schlechtem Gewissen wieder daran erinnert, wenn sie etwas getan hat, das dieser "Mission" widerspricht. Wirkliche Initiativen setzt Green nie. Im Grunde landet sie so im Abenteuer wie andere in einem Teilzeitjob im Call-Center.

Als weiterer Kritikpunkt am Roman wird oft genannt, dass Green für ihr Alter einfach zu reif wirkt - etwa wenn sie als Dreijährige eine philosophische Bemerkung zum Wesen des Krieges macht. Das lässt sich aber zumindest teilweise entkräften. Denn die vermeintliche Kinderperspektive ist im Grunde nur eine Rekonstruktion, erstellt aus den Erinnerungen der erwachsenen Green (die zwischendurch immer wieder mal die Erzählstimme übernimmt). Und dementsprechend bereits durch einen Interpretationsfilter gelaufen.

Keine Klischee-Fantasy-Welt

Ein paar Worte noch zum Setting: Die Welt von Green ist stark an die unsere angelehnt. Orte wie Copper Downs, Kalimpura oder die Han-Länder liegen auf der Karte genau dort, wo man auch auf unserem Globus britische, indische und chinesische Bezeichnungen finden würde. Dampfkraft und Elektrizität sind bekannt, die Gesellschaftsstrukturen aber eher mittelalterlich geprägt. Magie, nicht-menschliche Völker und Götter, die durchaus mal aktiv in Erscheinung treten, ergänzen das Bild.

Für den Hintergrund macht Jay Lake ein paar große Fässer auf: Etwa einen Dualismus, der aber nicht fantasytypisch zwischen Gut und Böse, sondern eher zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip verläuft. Dafür entwirft Lake auch eine Mythologie mit zwei verschiedenen Varianten der Schöpfungslegende. In schönem Kontrast dazu wird die Welt recht prosaisch von politischen und wirtschaftlichen Interessen gesteuert; selbst die übernatürlichen Mächte möchten eigentlich nur ihr Stück vom Kuchen haben.

In seiner Komplexität erinnert mich das alles ein wenig an Ken Scholes' "Psalms of Isaak"-Reihe. Nur dass ich bei Scholes darauf vertraue, dass er all seine verschiedenen Mosaiksteinchen am Ende noch zu einem großen stimmigen Gesamtbild zusammensetzen wird. Bei Lake wäre ich mir da nicht so sicher. Seine "Mainspring"-Reihe hatte auch jede Menge Themen angerissen, von denen letztlich aber zu viele im Sande verliefen.

To whom it may concern

Apropos "Mainspring": Ich hatte schon mit dessen Protagonistin Paolina so meine Schwierigkeiten, und mit Green erging's mir nicht besser - kein Vergleich etwa mit Mahlia im vorhin vorgestellten Bacigalupi-Buch. Green hätte enormes Potenzial, ist unterm Strich aber nur eine Einzelgängerin, die ziel- und bindungslos durchs Leben driftet und im Grunde an nichts und niemandem wirklich interessiert ist. Vielleicht - da helfen auch das ganze originelle Setting und der theoretische Überbau nichts - ist's mir deshalb so egal, was aus ihr in den weiteren Bänden wird.

Wolfgang Jeschke: "Dschiheads"

Broschiert, 368 Seiten, € 8,30, Heyne 2013

Das hätte letzten Monat eine gute Kombination mit Lavie Tidhars "Osama" abgegeben, aber leider ist Wolfgang Jeschkes langerwarteter neuer Roman genau zwei Tage nach Rundschau-VÖ herausgekommen. Pech. Es ist jedenfalls der erste neue Roman Jeschkes seit dem 2005 erschienenen "Das Cusanus-Spiel". Solche langen Abstände erklären auch den Umstand, warum ich immer das Gefühl hatte, ich hätte zu viele Jeschke-Romane verpasst, um dann erstaunt festzustellen, dass ich doch fast alle kenne.

Wolfgang Jeschke ist zwar seit gefühlt dem Urknall die prägende Persönlichkeit, wenn nicht gar das Gesicht der Science Fiction in Deutschland. Aber dazu hat auch maßgeblich seine jahrzehntelange Tätigkeit als Lektor und Herausgeber beigetragen. (Die legendären Heyne-Anthologien! Das waren noch Zeiten!) Romane gibt es leider gar nicht so viele. Und Anthologien bzw. Kurzgeschichtensammlungen gelten heute als Kassengift. Da braucht es schon tapfere Kleinverlage, um das Kurzformat zu bewahren. Welches Jeschke übrigens ausgezeichnet beherrscht, wie z.B. die Sammlung "Partner fürs Leben" zeigte.

Reizthema Religion

"Dschiheads" ist dem Thema religiöser Fundamentalismus gewidmet. Und da hat Jeschke eine überaus klare Meinung: In einem Interview mit der Zeitschrift "phantastisch!" bezeichnete er Religionen als ein Verhängnis der Menschheit und ließ sich auch auf die vermutlich unvermeidbare Nachfrage bezüglich "Identifikationsstiftung" und ähnlichem nicht erweichen: Nein, er könne weit und breit nichts Positives an Religionen erkennen. Das ist ein erfreulich eindeutiger Standpunkt, und er fließt auch weitgehend ungefiltert in eine der Hauptpersonen des Romans, den Akademiker Ailif Avrams, ein. Vielleicht sogar so stark, dass Jeschke dem Professor mit Maurya Fitzpatrick eine Kollegin zur Seite stellte, die sich etwas versöhnlicher gibt.

Das gelehrte Duo stammt vom Kolonialplaneten New Belfast, der in der Vergangenheit so einige Glaubenskriege durchmachen musste. Das ist überwunden, Religiosität wird mittlerweile als Defekt im limbischen System definiert und in schweren Fällen wird eben eine Gottektomie durchgeführt (das Wort ist heute übrigens wirklich schon im Umlauf, ich bin fasziniert!). Geholfen hat natürlich auch, dass man die unverbesserlichsten Irren unter den Fundamentalisten, die Dschiheads, auf den Nachbarplaneten Hot Edge - Eigenbezeichnung: Paradise - deportiert hat. Dort konnten sie in einer endlosen Wüste ihre eigene kleine Theokratie aufbauen. Bei der Beschreibung der planetaren Flora und Fauna zeigt sich Jeschke nebenbei bemerkt wieder mal von seiner stärksten Seite.

Brisante Mischung

Und ausgerechnet auf diesen unterentwickelten Planeten werden Avrams und Fitzpatrick jetzt geschickt. Mit einer Mission, die schon für sich genommen kein herzliches Willkommen erwarten lässt. Sie sollen nämlich klären, ob sich unter den Tieren von Paradise, auf die die Dschiheads Jagd machen, womöglich auch eine einheimische Intelligenzform befindet. Ein klassischer SF-Plot - hier durch den Religionskonflikt mit zusätzlicher Brisanz versehen. Die beiden Profs sind auf unterschiedliche Weise gebrannte Kinder, was Religion anbelangt. Und Avrams' Abscheu ist nicht zu übersehen - kein Wunder, dass er sich auf Paradise keine Freunde macht. Zu allem Überfluss haben die beiden mit Sir Jonathan Swift auch noch einen Hund mit implantierter KI als Assistenten dabei, für die Dschiheads buchstäblich eine Abscheulichkeit vor dem Herrn.

Nur der junge Suk wird später auf ihrer Seite stehen, der Sohn eines einheimischen Fischers, der sich allmählich aus dem Glaubenssystem seiner Heimat löst. Suk fungiert bis zum Aufeinandertreffen der drei als Protagonist eines parallelen Handlungsstrangs, der im Gegensatz zu den Kapiteln um die beiden Profs in der ersten Person erzählt wird. Was Suk zur Hauptfigur des ganzen Romans zu erheben scheint - seltsamerweise sind seine Kapitel aber die kürzeren. Aber Jeschke kümmert sich ohnehin nicht um einen erwartbaren Aufbau: Der Roman verweigert sich einem hollywoodesken Höhepunkt und läuft nach vorübergehender Eskalation einfach weiter. So wie das Leben, irgendwie.

Gelungene und weniger gelungene Charaktere

Wut muss für einen Schriftsteller nicht unbedingt der beste Ratgeber sein. Außer er macht einen Stil draus wie Thomas Bernhard. Jeschke hingegen, der ein eher sachlicher Erzähler ist - klares Denken, klare Sprache -, kann da leicht in eine Falle tappen. Ich entschuldige mich bei Wolfgang Jeschke für die enorme Schieflage des jetzt folgenden Vergleichs: Ich hab mal einen Schulaufsatz über eine Tante, die ich nicht leiden konnte, geschrieben und war danach mit dem als geistreich-giftsprühend geplanten Ergebnis seltsam unzufrieden.

Daran musste ich denken, als ich die Beschreibung des als "Großarchon" bezeichneten Theokraten gelesen habe. Bei seinem Aufbau zum Haupt-Antipathieträger wird für meinen Geschmack einfach etwas zu dick aufgetragen: Er ist grausam, sexistisch, pädophil, ungepflegt, gewalttätig und hat auf einer Welt der Schilddrüsengeschädigten den größten Kropf von allen. Und Schuppen noch obendrauf. Okay, er ist ein Arschloch. Aber wenn man ihn mit zu vielen negativen Attributen versieht, nimmt das von der Glaubwürdigkeit wieder etwas weg.

Zum Glück gibt es im Roman auch andere, deutlich differenziertere Beispiele. Berührend zum Beispiel die Erinnerungen Mauryas an ihre Familie, die zerbrach, nachdem man an ihrem zwar frommen, aber harmlosen Vater eine Gottektomie durchgeführt hatte. Ihr seelischer Zwiespalt liest sich viel interessanter als das, was Avrams oder der Großarchon von sich geben (auch wenn ich inhaltlich zu hundert Prozent auf Avrams' Seite stehe). Und auch Suk ist gut gelungen: Gegen einen Glauben an sich hat er zunächst zumindest gar nichts einzuwenden. Er wendet sich von der Religion erst ab, je mehr er mitbekommt, wie sie in der Praxis umgesetzt wird. Insgesamt führt mich das für den Roman zu einer gemischten Bilanz.

Mehr Jeschke

Kurz vor Jeschkes Comeback hat Heyne noch einen Appetizer der besonderen Art auf den Markt gebracht. Nämlich einen 1.100 Seiten dicken Megawälzer, der drei frühere Romane des Autors umfasst: "Das Cusanus-Spiel", "Midas" und natürlich "Der letzte Tag der Schöpfung", 1981 erschienen und immer noch in aller Munde. Die Grundidee des Romans - einer der raren Fälle, in denen es zu einer Übersetzung ins Englische kam - ist aber auch bestechend: Was kommt heraus, wenn man weit in die Vergangenheit zurückreist, Ölfelder, die in Krisengebieten der Gegenwart/Zukunft liegen, leerpumpt und das schwarze Gold mit Pipelines in politisch günstigere Regionen ableitet? Natürlich nicht das, was man sich erhofft hat. Empfehlung!

Terry Pratchett: "Dunkle Halunken"

Gebundene Ausgabe, 384 Seiten, € 20,60, IVI 2013 (Original: "Dodger", 2012)

Und gleich im Anschluss an Wolfgang Jeschke das genaue Gegenteil in Sachen Timing: Dieser Roman hatte eine Rezensionssperrfrist bis 17. September, da konnte ich gleich die neue Rundschau drauf einstellen. Im Herbst rollt ja wieder eine mächtige Terry-Pratchett-Welle auf uns los: Der vierte Teil von "Die Wissenschaft der Scheibenwelt", der Ankh-Morpork-Stadtführer und das SF-Kooperationsprojekt "Die Lange Erde" mit Stephen Baxter. Ganz zu schweigen davon, dass im November mit "Raising Steam" ein ganz neuer Scheibenwelt-Roman erscheinen wird.

Keine Fantasy

Hier nun die deutschsprachige Version des 2012 erschienenen Romans "Dodger". Keine Fantasy übrigens, auch wenn die perspektivische Verzerrung der Coverfigur auf den ersten Blick etwas anderes vermuten lassen könnte und die Titel-Formulierung ganz auf Linie der Piper-Fantasyschiene liegt (IVI ist das YA-Imprint von Piper). Nein, Hauptfigur Dodger ist kein Gnom, sondern wie alle anderen Handlungsfiguren auch ein ganz normaler Mensch im London des 19. Jahrhunderts.

Der einzige übernatürliche Anklang im Roman ist der Umstand, dass Dodger an die Lady glaubt: Eine weibliche Erscheinung, die durch die Londoner Kanalisation geistern soll und möglicherweise eine Entsprechung der altrömischen Göttin ... Cloacina ... ist. Keine Erfindung Pratchetts übrigens. Nicht zu fassen, die Römer hatten tatsächlich eine eigene Göttin der Kanalisation! Was für ein pragmatisches Volk - kein Wunder, dass die ein Weltreich aufbauen konnten.

Zur Handlung

Der Plot lässt sich rasch zusammenfassen: Dodger ist ein Tosher, also jemand, der davon lebt, die Kanäle nach verloren gegangenen Wertgegenständen zu durchforsten. Dass er nicht auf der Straße leben muss, hat er seinem Mentor zu verdanken, dem jüdischen Überlebenskünstler Solomon Cohen. Der achtet sehr darauf, dass Dodger einige wichtige Regeln einhält, von ethischen bis zu zahnhygienischen.

Eines Tages gerät Dodger in eine versuchte Entführung. Er rettet die holde Jungfer in Nöten, die den bezaubernden Decknamen Simplicity erhält und sich als Ehefrau eines ruchlosen deutschen Adeligen entpuppt. Der hätte sie natürlich gerne zurück und setzt damit die englische Diplomatie unter Druck. Dodger hat also alle Hände voll zu tun, um Simplicity vor der Auslieferung zu bewahren. Außerdem hat er sich ein wenig in sie verguckt - beim Roman handelt es sich insgesamt also eindeutig um eine Historical Romance mit allem, was da so dazugehört: Ungleiche Liebende, gesellschaftliche Hürden und the sweet anticipation of the inevitable, nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach ein Happy End.

Dodger muss man einfach mögen

Der Roman lebt von seinem vergnügten Erzählstil (zumindest was eine Übersetzung davon übrig lässt), vor allem aber von seiner Hauptfigur. Der grundsympathische Dodger ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Ein Kollege beschreibt Dodger so: "Ein Geezer ... Nun, ein Geezer ist einer, den alle kennen und der seinerseits alle kennt, und vielleicht weiß er etwas über jeden und weiß, dass es jedem lieber wäre, wenn er's nicht wüsste. Äh ... und außerdem ist er gewieft und schlau, nicht unbedingt ein Dieb, aber einer, in dessen Händen manchmal Dinge erscheinen."

Die Straße war Dodgers einzige Schule, aber sie hat ihm eine scharfe Sicht verliehen und ihn gelehrt, dass man anderen immer nur das von sich zeigen soll, was sie sehen wollen. Dodger ist raffiniert, aber nicht falsch, und mit einem stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn ausgestattet. Zudem verfällt er manchmal in Ausbrüche spontanen Heldentums, da weiß er selbst nicht, wie ihm geschieht. Vor allem aber ist er erstaunlich frei von jeglicher persönlicher Agenda. Ein okayes Leben führen, das reicht ihm schon. Zumindest bis er Simplicity und die Welt der Gentlemen kennenlernt und plötzlich vor der Frage steht, ob er mehr aus seinem Leben machen soll.

Harte Realität im Weichzeichner

Das wäre ein möglicher Keim für eine persönliche Tragödie à la das Scheitern eines kleinen Mannes mit großen Ambitionen. Aber da ist der gutmütige Erzählton des Romans vor. Pratchett betont zwar im Nachwort das grauenhafte Elend, das im London der Zeit Charles Dickens' anzutreffen war und spart auch nicht mit Sozialkritik. Nur liegt halt über allem der gewohnte liebevolle Pratchett-Schimmer. Dodger wusste: Das Wasser, in dem die feinen Leute gebadet hatten, gelangte manchmal in die Becken, die für die Mittelschicht bestimmt waren. Anschließend setzte es die Reise zu den großen Gemeinschaftsbecken für die Unterschicht fort, wo es zumindest noch mit etwas Seife ankam (...). Zwar würde man wahrscheinlich nie mit Bürgermeistern, Rittern und Baronen an einem Tisch sitzen, aber wenigstens teilte man das Bad mit ihnen und war deshalb ein stolzer Londoner.

Prominenten-Schaulaufen

Apropos Charles Dickens: Das ist einer aus einer ganzen Reihe historischer Persönlichkeiten, die sich im Roman die Klinke in die Hand geben. Dickens und der Sozialforscher Henry Mayhew gehören sogar zu den Hauptpersonen, andere spielen kleinere Parts: Vom Politiker Benjamin Disraeli über den Ingenieur Joseph Bazalgette (der London später mit einem neuen Abwassersystem vor dem Kollaps bewahren sollte - seine ersten Schritte unter der Erde unternimmt er mit Dodgers Hilfe) bis zum Serienmörder Sweeney Todd.

Karl Marx kennt eine der Romanfiguren so persönlich, dass sie gar nicht erst seinen vollen Namen aussprechen muss, und auf irgendeiner Dinnerparty stehen auch die unvermeidlichen Computerpioniere Charles Babbage und Ada Lovelace herum: Bei 19.-Jahrhundert-Romanen ist das inzwischen wohl obligatorisch. Einen echten Mehrwert hat sowas für mich nicht mehr, und heutzutage läuft man auch nicht dauernd Bruce Springsteen und Angela Merkel über den Weg. Nicht mal im Wahlkampf. Aber wie gesagt, das gehört halt einfach dazu.

Gesamtbilanz: "Dodger" mag kein Scheibenwelt-Roman sein, aber das dürfte Pratchett-Fans kaum stören. Das London des 18. und 19. Jahrhunderts war ohnehin immer das Vorbild für Ankh-Morpork - das merkt man hier spätestens, wenn die Themse an einer Stelle mit ziemlich genau denselben Worten beschrieben wird, die Pratchett sonst immer für den dreckstarrenden Fluss Ankh verwendet. Im Grunde tut Pratchett in "Dodger" also das, was er immer tut. Nur hat er diesmal darauf verzichtet, vorher die Fantasy-Verkleidung aus dem Schrank zu nehmen.

Steve Berman (Hrsg.): "Wilde Stories. The Year's Best Gay Speculative Fiction", Ausgaben 2012 und 2013

Broschiert, 225 bzw. 263 Seiten, Lethe Press 2012 und 2013

Nachdem die vom US-amerikanischen Autor und Herausgeber Steve Berman betreuten Anthologien einen ausgezeichneten Ruf haben, wollte ich schon lange mal seine jährliche Reihe "Wilde Stories" in die Rundschau einbauen. Ungeplantermaßen ist dies jetzt nicht nur ein Überblick über aktuelle schwule Phantastik geworden, sondern auch ein Dokument darüber, wie die Zeit vergeht. Die 2012er Ausgabe gehörte nämlich zu den vielen, vielen Büchern, die ich mangels Platz von Monat zu Monat aufgeschoben hatte ... und plötzlich war die 2013er da. Also gibt's die beiden jetzt gesammelt. Bei insgesamt 27 Kurzgeschichten werde ich mich allerdings auf die Highlights des Angebots beschränken.

Die Philosophie dahinter

Eines noch vorneweg, um Missverständnissen vorzubeugen: Dies ist nicht die queere Entsprechung von Romantasy. Dafür gibt es einen eigenen (großen) Markt, der aber völlig anderen Genregesetzen gehorcht und neben Historical und Contemporary Romance seinen Platz hat. Hingegen gehören die hier versammelten Erzählungen zu den diversen klassischen Subgenres der Phantastik, von Science Fiction über Fantasy bis zu Horror und Magic Realism.

Einzig verbindendes Element ist der Umstand, dass die jeweiligen Hauptfiguren schwul sind - was mal integraler Bestandteil der Geschichte ist, mal nur eine Feststellung am Rande bleibt. Berman stellt dies im Vorwort der 2013er Ausgabe klar und spricht von der emergence of writers (no matter what their gender and identity) who purposefully choose to write stories of gay men confronting the fantastical as much as the horrific but without trapping the storyline within the confines of the characters' sexuality. Zielpublikum sind also Phantastik-, nicht Romance-LeserInnen.

Ausgabe 2012

Besagtes horrific lebt vor allem Lee Thomas in der 2012er Ausgabe der "Wilde Stories" aus: In "The House by the Park" schwelgt ein neugefundenes Paar im Glück und bemerkt nicht, wie sich in seinem Viertel Lovecraft'sches Grauen ausbreitet. Ein Nachbar hat das Portal der Hölle geöffnet und eine vermeintliche Pflanzenkrankheit springt schließlich auch auf die Menschen über. Subtileren Grusel pflegt die Autorin K. M. Ferebee in "Thou Earth, Thou", wo ein Garten in den Suburbs zum Ausgrabungsort seltsamer Funde wird. Hier steht ein Paar am Ende seiner Beziehung, das übernatürliche Element kann durchaus auch metaphorisch im Sinne einer Entfremdung gelesen werden.

Genre in Reinkultur bietet Fantasy-Autorin Ellen Kushner. "The Duke of Riverside" ist ein Prequel zu ihrer Mantel-und-Degen-Reihe um die Fechter von Riverside, von der zwei Romane auch auf Deutsch erschienen sind. Eigentlich High Fantasy, aber durch einen stilistischen Kniff sehr gut kurzformatstauglich gemacht: Erzählt wird die Episode nämlich ganz im Stil einer urbanen Legende, wie man sie in einer Bar (bzw. hier Taverne) zum Besten geben würde. Neben Kushner ist Chris Barzak der prominenteste Name in dieser Anthologie. Er entführt uns in "We Do Not Come In Peace" in eine Art urbanen Limbus zwischen Menschen- und Elbenwelt. Die Zeit scheint hier stillzustehen, und mit ihr die soziopolitischen Verhältnisse. Aber wie der angepasste Protagonist Marius feststellt, bedarf es manchmal nur des richtigen Anstoßes, um sich aufzulehnen und wieder zu spüren, dass man lebt.

Immer wieder Richard Bowes

Richard Bowes ist ein Name, um den man in der queeren Phantastik nicht herumkommt. Typisch für den 69-jährigen Autor ist eine Mischung aus Magic Realism, autobiografischen Elementen und viel Stadtgeschichte aus seinen beiden Lebensstationen New York und Boston. Und wer ihm mal über den Weg läuft, hat gute Aussichten, sich in einer seiner Geschichten wiederzufinden. Siehe "Godzilla Does New York", das sich schlicht darum dreht, dass er um einen Beitrag zu einer Anthologie gebeten wurde. In - kurzer Vorgriff auf die 2013er Ausgabe - "Grierson at the Pain Clinic" taucht außerdem mal wieder der Shadow auf, Bowes' dunkler Doppelgänger, der für seine destruktiven Seiten steht.

Vor allem aber ist Bowes ein begnadeter Stilist. Sein Tonfall ist ruhiger als der so mancher Bachmannpreis-Leserin, die vom Tanz der Staubflocken in einem Sonnenstrahl schreibt und vielleicht auch nicht viel Aufregenderes zu berichten hat. Da geben Bowes' gar nicht sonderlich nostalgische Erinnerungen an Jugend, Sex und Drogen schon deutlich mehr her.

Insgesamt scheint Berman als Kompilator die ruhigeren Töne zu bevorzugen. Da ist dann ein Beitrag wie "The Peacock" von Ted Infinity & Nabil Hijazi eine willkommene Abwechslung. Der Krieg ist der Vater aller Dinge? Früher vielleicht, aber inzwischen hat uns das Internet gelehrt: Die Pornografie ist die Mutter aller Dinge. In dem Fall auch die der Künstlichen Intelligenz. Die hat sich hier nämlich aus dem algorithmischen Wettrüsten von Spam und Anti-Spam-Maßnahmen entwickelt. Die digitale Wesenheit "The Peacock" muss zwar wegen ihrer Herkunft erst mal ihren Wortschatz sortieren, ist im Grunde aber eine sehr romantische Seele, wie ein einsamer Laborant im Chat mit ihr feststellt. Letztlich wird aus der überdrehten Geschichte sogar noch eine ziemlich originelle Politsatire. Großartig!

Ausgabe 2013

Ich überspringe aus Platznot mal eine Seeschlange, magische Umtriebe in einem Anatomie-Internat, ein Toontown-artiges Reservat für Hollywoods Filmmonster und einen Fischer, der Leichen aus dem Wasser klaubt. Und wende mich gleich Horror-Kultautor Laird Barron ("Occultation") zu, der gerne Lovecrafts Ansätze zu "wissenschaftlichem Horror" aufgreift; bloß mit besserer Wissenschaft. Schauplatz von "A Strange Form of Life" ist ein abgeschiedenes Gefängnis, in dem ein Häftling eine Geschichte erzählt, die das Präludium zum Ende der Menschheit sein könnte.

Ähnlich bekannt wie der US-Amerikaner Barron sind die beiden Briten Hal Duncan ("Vellum") und Chaz Brenchley ("Rotten Row"), welcher auch unter dem Pseudonym Daniel Fox ("Geschmiedet in Feuer und Magie") schreibt. Brenchleys mythisch angehauchte Erzählung "Keep the Aspidochelone Floating" ist ein Abenteuer zur See mit Piraterie, Walfang, einem Meeresungeheuer und einem Protagonisten, der kein gewöhnlicher Mensch zu sein scheint. Insgesamt hat sie aber eher das Feeling eines komprimierten Romans als das einer Kurzgeschichte.

Und Hal Duncan vermag durch sein Stilvermögen eine Geschichte zu retten, die mich ansonsten nicht hinter dem Ofen hervorlocken würde. In "Sic Him, Hellhound! Kill! Kill!" geht nämlich ein Team aus Mensch und Werwolf auf Vampirjagd, pfüh. Allerdings bildet das Duo eine brisante Mischung und Duncan versteht es sehr gut, den Moment, in dem alles auf der Kippe steht und in blutiges Chaos zu münden droht, herauszukitzeln.

Science Fiction in der Minderheitenrolle

Horror, Fantasy und Magic Realism überwiegen in dieser Ausgabe. Nur zwei Erzählungen laufen unter SF, und beide sind dystopisch. Vincent Kovar erzählt von den Kämpfen und Riten maritim lebender Jugendlicher in einer postapokalyptischen Zukunft. (Die angegebenen Längen- und Breitengrade haben mit Google-Hilfe ergeben, dass es sich um das überflutete Nevada handeln muss.) Die Geschichte ist vor allem deshalb eine Herausforderung, weil sie im Slang einer degenerierten Zukunftssprache erzählt wird.

Zweidrittelgesellschaft hieß es in den 80ern, Einfünftelgesellschaft heißt es seit den 90ern - Rahul Kanakias "Next Door" schildert da nur die logische Fortsetzung. In seinem L.A. der Zukunft lebt eine kleine Minderheit von reichen und technisch hochgerüsteten strangers inmitten einer langsam verfallenden Infrastruktur. Immerhin bieten ihre Grundstücke und Garagen noch Platz genug für die Scharen der verarmten squatters, die um jedes Fitzelchen Lebensraum ringen und von der Elite vollkommen ignoriert werden - als wären sie Schwalben, die an der Dachkante nisten.

Als Highlight der Ausgabe sei noch "Tattooed Love Boys" von Alex Jeffers genannt. Im Mittelpunkt steht ein amerikanisches Geschwisterpaar, das irgendwo in Europa Urlaub macht und eines Tages das Geschlecht wechselt. Es ist keine Transformation im eigentlichen Sinne, eher eine Verschiebung der Realität inklusive der dazugehörigen Vergangenheit. Es bleibt offen, ob die geschilderten Ereignisse "real", imaginiert oder metaphorisch gemeint sind. Ein schwieriger Balanceakt, den Jeffers da meistert.

Positives Fazit

Insgesamt also 27 gute bis hervorragende Geschichten mit höchstens einem kleinen Ausreißer nach unten ("Color Zap!" von Sam Sommer; ein Junge mit bunten Haaren auf einem beigen Planeten ... nicht die raffinierteste Symbolik unter dem Regenbogen). Steve Berman wird seinem Ruf als Herausgeber lesenswerter Anthologien also gerecht. Und wenn jemand unbedingt knausern und sich nur eines der beiden Bücher leisten will, dann nehme er die 2012er Ausgabe.

Steve Berman & Tenea D. Johnson (Hrsg.): "Heiresses of Russ 2013. The Year's Best Lesbian Speculative Fiction"

Gebundene Ausgabe, 309 Seiten, Lethe Press 2013

Noch nicht ganz so lange gibt es das lesbische Pendant zu den "Wilde Stories", das mit seinem Titel an Joanna Russ erinnert, die 2011 verstorbene Grande Dame der feministischen Science Fiction. Keine kleinen Fußstapfen, in die frau da tritt. Herausgegeben wird diese Reihe ebenfalls von Steve Berman. Allerdings ist er weise genug, die Auswahl der Beiträge für diese Anthologie jeweils mit einer Mitherausgeberin zu treffen. Anders könnte es meiner Meinung nach auch nicht funktionieren.

Stotterstart

Mitherausgeberin der frisch aus der Druckerpresse gekommenen dritten Ausgabe der "Heiresses" ist die afroamerikanische Autorin Tenea D. Johnson. Und beinahe dachte ich schon, ich müsste das mit dem weisen Auswahlmodus wieder zurücknehmen, denn die letztlich ausgezeichnete Sammlung von 17 Kurzgeschichten hat einen überaus schweren Start. Keine Ahnung, was Johnson und Berman geritten hat, ausgerechnet die mit Abstand schwächste Erzählung an den Anfang zu stellen. Das schlicht gestrickte "One True Love" von Malinda Lo handelt von einer Prinzessin, der prophezeit wird, dass sie der Untergang ihres Vaters sein wird, und liest sich wie ein Märchen für Kinder. Auf Kurzgeschichtenlänge komprimierte Fantasy hat diesen Effekt manchmal - hier dürfte es aber eher daran liegen, dass Lo eine YA-Autorin ist und das "Adult" weitgehend ignoriert. Kann man überblättern.

Direkt gefolgt wird diese Schwachstelle zu allem Überfluss von der - gähn - Vampirgeschichte "Saint Louis 1990" von Jewelle Gomez. Professioneller geschrieben, aber vermutlich für niemanden von Belang, der Gomez' Erzählzyklus um die Vampirin Gilda nicht kennt. So richtig interessant wird es dann mit der zweiten in der Anthologie enthaltenen Grusel-Story: In "Winter Scheming" von Brit Mandelo wird eine Frau von einer Eule verfolgt. Und interessant ist dies deshalb, weil sich allmählich abzeichnet, dass das vermeintlich arme Opfer übernatürlichen Stalkings aus gutem Grund heimgesucht wird.

Düstere Zukunftsvisionen

Während der Großraum Horror inklusive seiner softeren Varianten hier erstaunlich dünn vertreten ist, fällt gut ein Drittel der Erzählungen unter Science Fiction. Bemerkenswert dabei, dass letztere bis auf Kate Harrads kurzen Beitrag "Narrative Only" um eine Frau, die vor dem Übergang in eine posthumane Existenzform steht, ein durchweg düsteres Bild der Zukunft zeichnen.

Während in "Beneath Impossible Circumstances" von Andrea Kneeland künstliche Lebensformen mehr schlecht als recht die sterbende Ökosphäre aufrechterhalten sollen, zeichnet Wendy N. Wagner in "Barnstormers" das Bild einer rigide kontrollierten Gesellschaft, die wegen Rohstoffmangels auf ein primär landwirtschaftliches Niveau zurückgefallen ist. Im Mittelpunkt stehen zwei Pilotinnen, die mit Flugshows über die Dörfer tingeln. Und auch wenn ihr Einsatz letztlich nur dazu dient, neue RekrutInnen anzuwerben, ist das Fliegen doch das letzte Stück Freiheit, das ihnen geblieben ist.

Weitere SF-Highlights

Bekannte Namen bürgen auch hier für Qualität. Richard Bowes, der einzige in dieser Ausgabe vertretene Mann, führt uns in "Reality Girl" in ein verfallenes und verarmtes New York à la Paolo Bacigalupi. Eine Gruppe von Teenagern fristet ihr Leben damit, nach Goldmünzen zu tauchen, die reiche TouristInnen aus Fernost zu ihrem Amüsement in den verseuchten Hudson River werfen. Als die Kids für ein Filmprojekt engagiert werden, stellt sich die Frage: Will der Regisseur damit einen sozialkritischen Beitrag in die globalen Unterhaltungskanäle schmuggeln oder handelt es sich nur um eine weitere Form von Ausbeutung?

An der Grenze zwischen SF und Fantasy bewegt sich Nisi Shawl mit "Otherwise". Letzteres ist die Bezeichnung für den "Ort", an den fast alle Erwachsenen verschwunden sind, nachdem sie eine bewusstseinsverändernde Droge genommen haben. Wie genau der Zusammenhang zwischen der Droge und den angeblich perfekten Mini-Universen aussieht, in die sich ein Großteil der Menschheit (offenbar auch körperlich) zurückgezogen hat, lässt Shawl offen. Aber darum geht es auch nicht. Im Mittelpunkt der Erzählung stehen die im Verfall zurückgelassenen Kinder und Jugendlichen, die versuchen, sich in kleinen Überlebensgemeinschaften zu organisieren.

Politik und Privatleben

Nun war Joanna Russ eine hochpolitische und legendär streitbare Persönlichkeit - da würde man sich von einer Anthologie, die ihren Namen trägt, vielleicht eine ähnliche Ausrichtung erwarten. In Summe habe ich diesen Eindruck allerdings nicht, außer man zieht sich auf den Stehsatz "Das Private ist politisch" zurück. Die Mehrzahl der Beiträge in "Heiresses of Russ" ähnelt ganz der Linie der "Wilde Stories": Die sexuelle Orientierung der Protagonistinnen ist nicht das Hauptthema der Erzählungen, bloß ein ebenso beliebiger Faktor wie Haarfarbe oder Geburtsort.

Nichts anderes also als ein demografischer Zufall - nur dass dem Zufall hier eben nachgeholfen werden musste, damit das demografische Sample in der Phantastik-Literatur auch das der realen Welt widerspiegelt. Wie Johnson im Vorwort schreibt: It should not be easier to find a zombie apocalypse than it is to find a lesbian protagonist in the aisles of your local bookstore.

Eine einzige Geschichte könnte man unter "Lesbian Separatism" kategorisieren, die Fantasy-Story "Feed Me the Bones of Our Saints" von Alex Dally MacFarlane. Vielleicht ist es bezeichnend für die ausgewogene Philosophie dieser Sammlung, dass es sich dabei nicht um eine Utopie handelt. Und zwar nicht nur, weil die indigene Frauengesellschaft, um die es hier geht, von moderneren Invasoren in die Wüste abgedrängt wurde. Die Frauen, die so große Stücke auf ihre zerstörte Kultur halten, erweisen sich nämlich auch als ziemlich mörderischer Haufen. Ein Erlebnis ist die Geschichte allerdings vor allem aus stilistischer Sicht: Mit ähnlicher Verve wie China Miéville zieht uns MacFarlane in einen Strudel hochgeschaukelter Emotionen aus Hass, Rachegelüsten und "Zu den Waffen!"-Rufen.

Hoffnungsschimmer

Bei der Auswahl der Abschlussgeschichte bewiesen Johnson und Berman dann ein deutlich glücklicheres Händchen als bei der des Auftakts. Und dabei dachte ich erst noch: Oje, Carrie Vaughn, das ist doch die mit dieser Werwolf-Serie. Ist sie auch, aber die "Kitty Norville"-Autorin kann auch anders. "Astrophilia" zeichnet eine ähnlich zwangsagrarische Zukunftsgesellschaft wie zuvor Wagners "Barnstormers". Allerdings steht hier am Ende die Hoffnung, dass es eines Tages wieder besser werden könnte: Symbolisiert durch die Rettung eines kleinen Observatoriums aus unseren Tagen, das vielleicht einmal wieder gebraucht werden wird. Schöner Abschluss einer insgesamt sehr lesenswerten Anthologie.

Philip José Farmer: "Sherlock Holmes und die Legende von Greystoke"

Broschiert, 132 Seiten, € 10,35, Atlantis 2013 (Original: "The Further Adventures of Sherlock Holmes", 1974/2011)

Jetzt nicht vom Motto dieser Rundschau-Ausgabe auf die falsche Fährte locken lassen: Dies ist keine Slash-Literatur, auch wenn die Kombination Sherlock Holmes/Lord Greystoke (=Tarzan) nach einer originellen Abwechslung zu den Dauerbrenner-Paarungen Holmes/Watson und Holmes/Moriarty klingt. Doch die erstmals 1974 veröffentlichte Begegnung des Meisterdetektivs mit dem Dschungelherrn steht in einem anderen literarischen Kontext.

Farmer, Jäger und Sammler

Der unvergleichlich produktive US-Autor Philip José Farmer (1918 - 2009) war zwar der Mann, der den Sex in die keusche Science Fiction der 50er Jahre brachte ("Die Liebenden", "Fleisch"). Zugleich aber auch begnadeter Weltenbauer ("Flusswelt", "Die Welt der tausend Ebenen") und eine einzigartige popkulturelle Verwurstungsmaschine; eine Art Ein-Mann-Japan. Farmer schrieb unter anderem Pastiches auf L. Frank Baums "Oz", Herman Melvilles "Moby Dick", Jules Vernes "Reise um die Erde in 80 Tagen". Und er schuf im Rahmen der sogenannten "Wold Newton family" ein übergreifendes Konstrukt fiktionaler Biografien zu diversen Helden der Pulp-Literatur, von Doc Savage bis Tarzan.

Und last but not least gelang Farmer auch das Kunststück, einen Schriftsteller zur Romanfigur (nämlich Richard Francis Burton in "Flusswelt") und eine Romanfigur zum Schriftsteller zu machen: "Kilgore Trout" war der Name eines fiktiven SF-Autors, der in mehreren Werken Kurt Vonneguts auftauchte. Farmer schnappte sich kurzerhand den Namen und veröffentlichte zu Vonneguts Entgeisterung einen Roman unter entsprechendem Pseudonym ("Die Geburt der Venus"). Occupy fiction.

Der Sauerkraut-Bazillus

Die Handlung von "Sherlock Holmes und die Legende von Greystoke" ist ebenso absurd wie schnell zusammengefasst. Holmes und Watson müssen sich nach Afrika begeben, wo sich der deutsche Agent und Schurke Von Bork (eine Figur aus Arthur Conan Doyles Erzählung "His Last Bow") verbirgt. Dessen "schändliche Tat" hatte darin bestanden, eine von den Briten finanzierte Biowaffe zu vernichten, mit der das deutsche Kaiserreich in die Knie gezwungen werden sollte ... nämlich ein Sauerkraut fressender Bazillus. Bei dessen Einsatz "würde die gesamte Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit sauerkrautlos werden. Sowohl ihre Nahrungsvorräte als auch ihre Moral würden vernichtet."

Der Weg nach Afrika führt Holmes & Watson über zwei turbulente Flugreisen (jeweils mit heute weitgehend vergessenen Pulp-Helden an Bord), ehe es im Dschungel dann ganz im Stil von David Livingstone und Henry Morton Stanley zur Begegnung mit Lord Greystoke kommt. Der sich übrigens als ebenso mörderischer Irrer erweist wie die vorangegangenen Reisebekanntschaften. Ein vergessenes Volk antiken Ursprungs und eine schöne (blonde) Frau mitten im Dschungel gibt's zum Drüberstreuen auch noch: Da hat sich Farmer ganz an Edgar Rice Burroughs angelehnt. Elemente aus dessen Werken waren ja bereits in die "Welt der tausend Ebenen" eingeflossen. Burroughs' populärste Schöpfung "Tarzan" aber hatte es Farmer besonders angetan - der Dschungellord wurde gleich in einer ganzen Reihe von Romanen und kürzeren Erzählungen verbraten.

Faktenspiel vs. Handlungsfluss

Mit dem Figuren-Crossover ist das so eine Sache: Für sich genommen ist die Idee der "Wold Newton family" faszinierend. Das Spiel mit akribisch kompilierten und neu zusammengestellten Fakten funktioniert deshalb, weil es zwar grundlegend ironisch ist, sich zugleich aber auch überaus ernst zu nehmen scheint (etwa wenn es "Probleme" wie "The Great Korak-Time Discrepancy" aufwirft und löst). Farmer führte damit schon vor Jahrzehnten vor, was in den vergangenen Monat vorgestellten "Missing Links and Secret Histories" der Wikipedia so klotzig postmodern daherkam.

Die Kehrseite der Medaille ist die Frage, wie tief man sich als Autor in dieses Spiel hineinfallen lassen sollte, wenn man nebenbei auch noch eine Geschichte zu erzählen hat. Bis zu einem gewissen Grad finde ich das Crossovern witzig, bei einer steigenden Anzahl an augenzwinkernden Anspielungen für Auskenner dann aber eher repetitiv und mühsam. Und das biografische Zwischenspiel zu Greystoke/Tarzan im letzten Drittel dieses Romans bremst den Fluss der Erzählung gehörig.

Eine Biene namens Sherlock

Glücklicherweise hat die Handlung insgesamt den Turbobooster eingeschaltet. Holmes & Watson fegen in aberwitzigem Tempo von Ereignis zu Ereignis. Das wirkt umso komischer, da sie - wir schreiben das Jahr 1916 - schon etwas älter sind und fortwährend Grund zum Grummeln über körperliche Unzulänglichkeiten haben. Überhaupt wird Ironie in "Sherlock Holmes und die Legende von Greystoke" großgeschrieben, was schon im Kern des Plots angelegt ist: Denn genau genommen kämpfen unsere Helden ja für die politische Seite, die als Biowaffen-Produzent den größeren Dreck am Stecken hat. Nicht dass Holmes & Watson da irgendwelche Bedenken hegen würden: Ihr unerschütterlicher britischer Chauvinismus sorgt ebenso für Humor wie ihr Geschnaufe über das anstrengende Abenteurerleben.

Farmer, der es gerne deftig mochte, zeigte sich hier vor allem von der überkandidelten Seite. Der Höhepunkt dürfte erreicht sein, wenn ein nackter, mit Lehmstreifen beschmierter Sherlock Holmes den Schwänzeltanz zum Besten gibt, um einen Schwarm Killerbienen abzulenken. Doch wenn man schon glaubt, es kann nicht mehr dicker kommen, heißt es: Bis hierhin war es ein Albtraum gewesen; was folgte, war der Albtraum eines Albtraums.

"Sherlock Holmes und die Legende von Greystoke" gehört sicher nicht zu Farmers besten Werken. Es ist aber eine vergnügliche Ergänzung für alle, die den alten Haudegen so gerne mochten wie ich.

Joe Haldeman: "Der Ewige Krieg. Gesamtausgabe"

Gebundene Ausgabe, 675 Seiten, € 30,80, Mantikore 2013 (Original: "The Forever War", 1974, "Forever Peace", 1997, "Forever Free", 1999)

In der Anfangszeit der Rundschau wurde gelegentlich die Vermutung geäußert, ich könnte nicht alle der vorgestellten Bücher gelesen haben. Nein, habe ich dann immer geantwortet, ich lese jedes Buch von der ersten bis zur letzten Seite. Und wenn nicht, dann werde ich das extra dazuschreiben. Das war hier nach langer Zeit mal wieder der Fall (Näheres dazu dann weiter unten unter "Desaster auf Deutsch").

"The Forever War"

Natürlich liegt das nicht an der Geschichte an sich. Joe Haldemans 1974 erschienener Roman "The Forever War" ist ein mehrfach preisgekrönter Klassiker der SF. Nach den Posting-Reaktionen auf die bloße Erwähnung des Titels in der vorigen Rundschau kann ich mir eine Vorstellung eigentlich fast schenken. Hier nur eine Kurzfassung: Hauptfigur ist William Mandella, ein Akademiker, der zum Militär eingezogen wird, weil sich die Erde im Krieg mit einem außerirdischen Volk befindet. Es ist ein in Raum und Zeit vollkommen zerspragelter Krieg. Und, wie sich schließlich herausstellt, auch noch einer ohne Anlass.

... nicht dass das eine unerwartete Abschlusspointe wäre. Joe Haldeman, der seine Erfahrungen als Vietnam-Veteran in den Roman eingebracht hat, schildert von Anfang an den Krieg als ebenso grausames wie absurdes System. Das einzigartige Szenario, vor dem Haldeman seinen Krieg stattfinden lässt, unterstreicht dies noch. Während die SoldatInnen mit relativistischer Geschwindigkeit quer durch die Galaxis von einem Gefecht zum anderen geschickt werden, ziehen draußen die Jahrhunderte ins Land (für Mandella dauert der Ewige Krieg nur ein paar Jahre, in Wirklichkeit sind es über tausend). Auf sich allein gestellt im Nirgendwo und Nirgendwann, verlieren sie alle Bindungen bis auf die zu ihren unmittelbaren MitkämpferInnen: Dieser Kniff ermöglichte es Haldeman wie niemandem zuvor, das Leben an der Front als von allem anderen losgelöstes, in sich geschlossenes System darzustellen.

Heimkehr in die Fremde

Auch zum Stichwort Queer SF wird "Der Ewige Krieg" oft genannt, nur teilweise passend allerdings. Mandella muss sich im Lauf der Jahrhunderte zwar daran gewöhnen, dass unter jeder Ladung neu eintreffender Truppen der Anteil homosexueller SoldatInnen immer größer wird. Das ist aber keine gesellschaftliche Entwicklung zu mehr Offenheit, sondern Ergebnis eines nüchternen UN-Programms zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums. Und steht in einer Reihe mit anderen Psycho-Konditionierungen: Etwa künstliche Schuldgefühle hervorzurufen, wenn jemand zuviel Wohnraum beansprucht, oder ein Hass-Programm, das die erste Truppengeneration zur Raserei gegen den Feind trieb.

Solche globalen Steuerungskonzepte (bzw. ihre Darstellung als hundertprozentig durchführbar) erinnern an die technokratische Science Fiction aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und gehören vermutlich zu den Elementen des Romans, die am ehesten ein bisschen veraltet wirken. Andererseits verstärken sie noch einmal das Gefühl tiefer Entfremdung, das die KriegsveteranInnen befällt, wenn sie "nach Hause" zurückkehren. Großes Kino, zu Recht mit Hugo und Nebula ausgezeichnet!

"Forever Peace"

Auf Englisch gab es bereits eine Omnibus-Ausgabe der sogenannten "Forever War Series", nun liegt erstmals ein deutschsprachiges Gesamtpaket vor. Sogenannte Serie deshalb, weil einer der drei Romane nichts mit den anderen beiden zu tun hat. "Forever Peace" dreht sich zwar auch um das Thema Krieg, zeichnet aber eine andere Version der Zukunft. Hier handelt es sich um einen ökonomisch motivierten Krieg mit ungleichen Mitteln, der nur auf der Erde stattfindet: Auf der einen Seite der technisch hochgerüstete Westen mit seinen Verbündeten - auf der anderen diejenigen Länder der "Dritten Welt", die sich nicht in die neue Weltordnung einfügen wollen.

In "Forever Peace", das ebenfalls mit Hugo und Nebula ausgezeichnet wurde, betont Haldeman noch stärker die traumatisierende Wirkung des Krieges. Dann aber schlägt der Roman eine unerwartete Richtung ein: Die beiden Hauptfiguren Julian Class und Amelia Harding erfahren, dass ein großangelegtes Teilchenbeschleunigerprojekt im Jupiter-Orbit fatale Auswirkungen haben könnte - und zwar nicht weniger als die Zerstörung des gesamten Universums.

Haldeman versteht es, diese beiden so unterschiedlichen Motive durch eine kühne Vision miteinander zu verknüpfen. Es reicht nicht, das Jupiter-Projekt zu stoppen, erkennen die ProtagonistInnen. Andere könnten es wiederholen - um die Gefahr ein für alle Mal zu bannen, müsse man daher die Menschheit selbst verändern. Also vor allem ihren Aggressionstrieb zügeln. Dafür findet Haldeman im Grunde die gleiche Lösung wie 26 Jahre zuvor John Brunner in "The Stone That Never Came Down". Nur dass hier die Cybertechnologie erledigen soll, was bei Brunner die Chemie schaffte. Nebenbei bemerkt verleiht das dem Roman eine erstaunlich ironische Note: Friedliche Forschung ist hier die tödliche Bedrohung, militärische Technologie die Rettung und sogar der Weg zum Frieden.

"Forever Free"

Zwei Jahre nachdem sich "Forever Peace" nicht als das von vielen erhoffte Sequel zum "Ewigen Krieg" entpuppt hatte, erschien dann mit "Forever Free" doch noch eines. Wieder mit William Mandella als Hauptfigur. Mit seiner Frau Marygay und einigen anderen KriegsveteranInnen flieht Mandella aus der bedrückenden Friede-Freude-Eierkuchenwelt der neuen Menschheit, die sich zu einem Kollektivwesen entwickelt hat. Mit einem letzten Zeitdilatationsflug wollen sie tausende Jahre in die Zukunft springen und hoffen, dass sie dann Umstände vorfinden werden, mit denen sie besser zurechtkommen. Das Unternehmen geht schon nach kurzer Zeit schief - und schlimmer noch: Bei ihrer Rückkehr müssen sie feststellen, dass alle Menschen verschwunden sind.

"Forever Free" spaltet die Meinungen - ich schließe mich denen an, die den Roman für völlig missraten halten. Meine einzige Erklärung dafür ist, dass Haldeman wieder mehrere Motive miteinander verknüpfen wollte, ihm dann aber beim Schreiben die Zeit ausging. Anfangs fallen ein paar Andeutungen zu einem großen galaktischen Rätsel, von denen man nach der Lektüre sogar ahnt, wie sie ins Gesamtbild gepasst hätten ... wenn Haldeman sie in der Eile des Abschlusses nicht einfach vergessen hätte. Dafür wird auf recht unmotiviert wirkende Weise ein weiteres nichtmenschliches Volk eingeführt, und einen waschechten Deus-ex-machina-Auftritt gibt's auch noch. Beides zusammen ist sogar nah dran, den "Ewigen Krieg" nachträglich zu entwerten. Da hätte Haldeman gleich auf "Dallas" machen können: Mandella steigt aus der Dusche und Marygay haucht: "Oh Billy, ich hatte einen furchtbaren Traum ..."

Desaster auf Deutsch

Ein wichtiges Argument für den Kauf einer Gesamtausgabe entfällt also: Von den drei Romanen gehören nur zwei zusammen und von denen ist einer schlecht. Als Anreiz bleibt eine liebevolle Aufmachung inklusive eines beigefügten Posters und eines Interviews mit Joe Haldeman. Leider gibt es aber auch ein gewichtiges Gegenargument: die Übersetzung. Eine ältere deutsche Fassung hatte ich noch zuhause. Damals wurde dem tumben Mitteleuropäer "okay" noch als "also gut" und "polynesian" als "unbestimmt südländisch" verständlich gemacht. Und ein Mann mit Prothese mutierte vom "Cyborg" gleich zum "Roboter"; das Wort kennt man vielleicht eher, dachte man wohl. (Alle genannten Beispiele stammen aus der 1977 bei Heyne erschienenen Fassung von "Der Ewige Krieg".)

Ich dachte mir spaßeshalber, ich lege die beiden Übersetzungen nebeneinander und immer, wenn mir etwas besonders positiv oder negativ auffällt, linse ich mal kurz rüber, wie die Formulierung dort lautet. Ein Stilvergleich sollte es sein. Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, war, dass es inhaltliche Unterschiede geben würde. Als ich schließlich bei einer Passage ankam, in der die beiden Versionen das exakte Gegenteil voneinander behaupteten, war guter Rat teuer. 22,35 € teuer, genau gesagt. Soviel kostete nämlich die Originalversion von "The Forever War" mit Express-Zustellung. (Jaja, ich hätte es auch gratis im Netz lesen können, das weiß ich im Nachhinein auch, wollen wir diesen peinlichen Punkt bitte überspringen.) Vier strittige Passagen hatte ich mir notiert - lassen wir also Joe Haldeman selbst den Schiedsrichter spielen.

Vier Beispiele

+ Die gefrorene Blutspur einer getöteten Soldatin zieht sich über den Boden, ihre KameradInnen sammeln betroffen Steine für einen Grabhügel. In der 2013er Version steht: ... eine Spur aus Kristallstaub, die niemanden davon abhielt, Steine zu sammeln. Die 1977er Übersetzung meint, was auf den ersten Blick passender klingt: eine dunkle, kristallene Spur, die niemand betrat, als wir Steinbrocken sammelten. Und tatsächlich heißt es im Original: a path of crystal powder that nobody disturbed while we gathered rocks. Der Punkt geht an 1977, 0:1.

+ 2013: Der Kollapsar Sternentor hatte eine perfekte Umlaufbahn mit einem Radius von drei Kilometern. 1977: Der Kollapsar Sterntor war eine Kugel mit einem Radius von ungefähr drei Kilometern. Da gibt's nicht wirklich Interpretationsspielraum, entweder - oder. Haldeman sagt: The collapsar Stargate was a perfect sphere about three kilometers in radius. 0:2.

+ Ein Auftrag an die neuen RekrutInnen lautet, eine Basis einzurichten und sie in Schach zu halten (2013) bzw. nur zu halten (1977). Nachdem man eher feindliche Objekte in Schach hält als die eigenen, kommt das Ergebnis nicht überraschend. Haldeman: (...) you will maintain the base until further orders. 0:3.

+ Und schließlich die Sache mit den gegensätzlichen Aussagen. 2013: Es war ein Gemetzel, obwohl wir die Taurier fünf zu eins übertrafen. 1977: Es war ein schauriges Gemetzel, obwohl unsere Flanke ihnen zahlenmäßig weit unterlegen war. Haldeman: It was slaughter, even though our flank was outnumbered five to one. 0:4.

Kurz gesagt

Es tut mir leid, aber das ist keine gute Übersetzung. Und ich hatte auch keine Lust, einen der ganz großen Klassiker der SF-Literatur unter diesen Umständen weiterzulesen, also hab ich die Lektüre abgebrochen. Dabei bin ich jemand, dem die Eleganz einer Übersetzung weitgehend wurscht ist. Ich hab auch schon zu Buchhändlers Entsetzen auf eine liebevolle Neuedition eines Romans gepfiffen und mir stattdessen die handlichere Taschenbuchausgabe aus den 70ern aus dem Antiquariat gegriffen. Mitsamt der hingenudelten Übersetzung, für die so mancher SF-Verlag damals notorisch war. Stilistische Feinheiten, pah. Aber meine persönliche Schwelle ist dann erreicht, wenn ich etwas anderes lese, als der Autor geschrieben hat.

Immerhin konnte ich danach in Ruhe das Original durchschmökern. Die Freude nur von gelegentlichen misstrauischen Seitenblicken auf meine Bücherwand getrübt: Was mag sich da wohl noch alles an Übersetzungsbomben verbergen, das ich mangels direkten Vergleichs nie bemerkt habe ...?

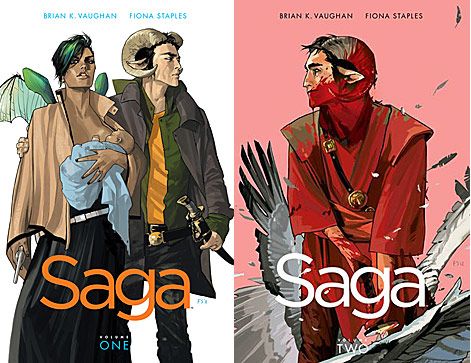

Brian K. Vaughan & Fiona Staples: "Saga", Teil 1 + 2

Graphic Novel, broschiert, 160 bzw. 144 Seiten, Image Comics 2012 und 2013

Wie schade, dass sich Comic-Autor Brian K. Vaughan und Zeichnerin Fiona Staples gegen eine Verfilmung ihres rauschenden Erfolgs "Saga" sperren. Einen Vorschlag für den Soundtrack hätte ich nämlich schon: "Straight to You" von Nick Cave. Immerhin haben wir es hier mit einer epischen Liebe zu tun, die den Zorn des ganzen bekannten Universums auf sich gezogen hat. Doch egal was sich ihnen an natürlichen und übernatürlichen Mächten in den Weg stellt - Marko und Alana tun alles, um einander und ihre neugeborene Tochter Hazel zu beschützen.

Zur Ausgangslage: Seit langem liegen der Planet Landfall und sein großer Mond Wreath miteinander im Krieg. Einem Krieg, der mittlerweile ausgelagert wurde und die gesamte Galaxie erfasst hat. Dabei setzt die eine Seite (Wreath) auf Magie, während die andere sich auf die Macht der Technologie verlässt - inklusive der Unterstützung durch das verbündete Robot Kingdom. Für die optische Umsetzung der Konfliktparteien hat Staples eine ebenso einfache wie effektive Lösung parat: Die BewohnerInnen Wreaths tragen alle möglichen Sorten von Hörnern, Krickeln und Geweihen, während die Bevölkerung Landfalls auf unterschiedlichste Weise geflügelt ist. Das ist optisch prägnant und lässt doch genug Spielraum, um jede Figur individuell zu zeichnen.

Die perfekte Synthese

Die Fronten wären so schön eindeutig, wenn es da nicht diese eine Liebe gäbe, mit der niemand rechnen konnte. Nämlich die von Marko (der mit den schmucken Widderhörnern auf dem Cover) und Alana. Er ist ein überzeugter Pazifist, sie ... nicht so. Wie die beiden einander kennenlernten, erfahren wir erst in späteren Kapiteln in Form von Rückblenden. Denn "Saga" beginnt dort, wo andere Romances den Vorhang zuziehen, bei der Geburt des gemeinsamen Kindes. Und diese Geburt liefert nicht nur die erste Szene, sondern auch den großartigen ersten Satz des Comics, wenn Alana in den Wehen stöhnt: "Am I shitting? It feels like I'm shitting." Das ist sowas von romantisch!

Man merkt, dass Vaughan außer für "Lost" auch schon für die Comic-Ausgabe von "Buffy" gearbeitet hat. Eine gewisse Coolness macht eine Liebesgeschichte für das heutige Publikum (abzüglich der "Twilight"-Fans) viel eher verträglich, als wenn man im Schmalz baden würde. Ganz nüchtern bilanziert hat "Saga" einfach die richtige Formel gefunden: Es besteht aus exakt bemessenen Dosen Sex, Gewalt, Action und Gefühl. Und das alles in einer Form präsentiert, die ihrerseits eine ebenso ausgewogene Mischung bildet: Zum einen besagter Coolsprech, zum anderen die epische Wirkung, die sich aus der großen Rahmenhandlung (The War of Good Versus Good) ergibt. Die neugeborene Hazel, die die Handlung zwischen den Dialogen aus der Warte der Zukunft kommentiert, tut das ihrige, um "Saga" die Anmutung einer Legende zu verleihen.

Die Reihe

"Saga" läuft als monatliche Heftserie seit März 2012. Jeweils sechs Hefte wurden dann zu einer Paperbackausgabe kombiniert, Band 2 ist vor kurzem erschienen. (Band 1 gibt es übrigens mittlerweile bei Cross Cult auch auf Deutsch.) Dieser bei Erfolgsserien übliche Zweitverwertungsmodus führt selten zu etwas, das man als "Graphic Novel" bezeichnen könnte. In diesem Falle aber passt's, ob geplant oder nicht. Beide Bände bilden jeweils einen abgeschlossenen Handlungsbogen - im ersten müssen sich Marko und Alana auf dem Planeten Cleave durchschlagen, einem der vielen Schauplätze des galaktischen Krieges. Im zweiten düsen sie dann an Bord eines sehr speziellen pflanzlichen Raumschiffs (siehe hier) einem neuen Ziel entgegen.

Eine unerbetene, aber treue Helferin finden Marko und Alana in der toten Teenagerin Izabel - einem pinken Geist mit baumelnden Eingeweiden und jeder Menge Streetkid-Humor. Weitere wichtige ProtagonistInnen sind unter anderem Prince Robot IV, der das Paar zur Strecke bringen soll. (Und der einen Bildschirm als Kopf trägt, auf dem schon Dinge zu sehen waren, die "Saga" Probleme mit der Zensur einbrachten.) Oder der Freelancer The Will, ein von persönlichen Motiven getriebener Kopfgeldjäger, der auch eine gute Seite zu haben scheint. Manchmal sind das ja die gefährlichsten. Nicht zu vergessen noch Markos sitzengelassene Ex-Verlobte Gwendolyn ... hell hath no fury like a woman scorned.

Die optische Umsetzung