Tim Bonyhadys Geschichte seiner Familie, der Gallias, beginnt an einem Samstag im November 1903. Es ist eine Zeit, in der die Wiener Bourgeoisie sich auf einem Höhenflug fühlt. Sie erlebt den Fortschritt in den Wissenschaften und Künsten, in politischen und sozialen Bereichen auf der Sonnenseite, in der zweitgrößten Stadt des Kontinents und mit Sicht auf noch bessere Zeiten. Nur am Rande ziehen für sie kleine dunkle Wolken auf, die wachsende Ungleichheit, die Risse in der Monarchie, der Luegersche Antisemitismus und Antiliberalismus des kleinen Mannes.

Doch an diesem speziellen Tag haben Moriz und Hermine Gallia andere Sorgen, oder eigentlich gar keine. Sie gehören zu der handverlesenen Gästeschar, die in der Secession der Vorstellung neuer, Klimt-Porträts beiwohnen darf. Eines von ihnen hängt elegant arrangiert zwischen zwei Fauteuils von Koloman Moser. Es stellt Hermine dar.

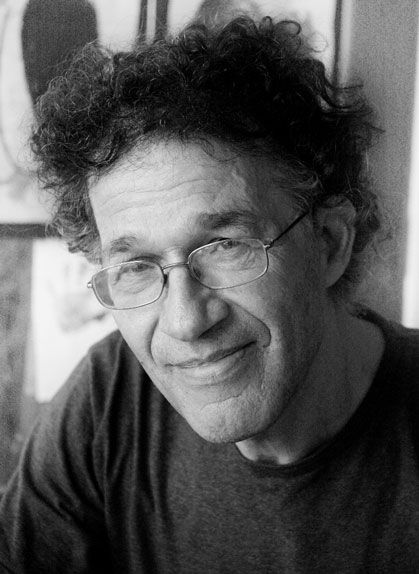

Tim Bonyhady, 56, ist ein Urenkel des Paares. In Australien aufgewachsen, begann er sich als junger Mann für das Schicksal seiner Vorfahren zu interessieren. Seine Neugier wuchs zu einem über Jahre andauernden Projekt heran, als Good Living Street stellte er es in Buchform vor. Minutiös rekonstruierte er die Anfänge der Gallias, einer der besonders erfolgreichen Unternehmerfamilien in Wien vor und nach 1900. Gaslicht war das Fundament ihres Wohlstands, weitere Geschäftsfelder ermöglichten der assimilierten jüdischen Familie mit Wurzeln im tschechischen Bisenz den Aufstieg in die höheren Gesellschaftsschichten. Dazu gehörten Mäzenatentum, Abonnements in den wichtigen Kulturtempeln und ein eigenes Haus in der Nähe anderer großer Namen, der Rothschilds und der Wittgensteins etwa: in der Wohllebengasse im vierten Bezirk – so auch der rückübersetzte Titel des Buches, das gerade bei Zsolnay erschien.

Bonyhady, arrangierte das biografische Material aus fünf Generationen chronologisch und entlang dreier wichtiger Frauen der Familie: Hermine, deren Tochter Gretl und der Enkelin Annelore, die sich nach ihrer Flucht nach Australien Anne nannte und zur wichtigsten Auskunftsperson für den Autor wurde.

An ihren Schicksalen handelte der Autor die Themen ab, die ihm besonders wichtig erschienen und die Ähnlichkeiten mit und Unterschiede zu Edmund de Waals Hase mit den Bernsteinaugen erkennen lassen (siehe Interview): die Bedeutung des Übertritts zum Katholizismus, die Unterschätzung des Endes der Ersten Republik und des drohenden Anschlusses, die Flucht aus Österreich und die finanziellen, sozialen und psychologischen Schwierigkeiten eines Neuanfangs.

Das Interesse Bonyhadys, der als Kulturhistoriker, Kurator und Umweltanwalt in Canberra lebt, galt naturgemäß insbesondere der erstaunlichen Art und Weise, wie die Gallias immerhin wertvolle Hoffmann-Interieurs, Gemälde und Schmuck ins Ausland retten konnten. Das liest sich ähnlich spannend wie die Fährnisse und Intrigen innerhalb der Familie oder insbesondere die Bemühungen, in einer immer unwirtlicheren Umgebung ihren Lebensstil – Stichworte: Bälle, Konzerte, Altausseer Villa – aufrechtzuerhalten. Der geschärfte Blick von weit weg auf Wiener Eigenarten einst und heute, zum Beispiel auf die geschickten Manöver einiger sehr bekannter Kunstsammler, machen das Buch erst recht zu einem Lehrstück Zeitgeschichte – und zu spannender Lektüre obendrein.

STANDARD: Wie weit weg war Wien für Sie in Australien, als Sie die ersten Male von der Stadt im Zusammenhang mit Ihrer Familie hörten?

Tim Bonyhady: Wien war mir zugleich sehr nah und sehr fern, als ich klein war. Meine Großtante Käthe kochte in Sydney wienerisch, meine Großmutter Gretl spielte Wiener Melodien auf dem Klavier, meine Mutter nahm mich zu den Sängerknaben mit, wenn sie bei uns auf Tournee waren. Und außerdem war ich ja von den Gemälden der Sezessionisten umgeben, von Hoffmann-Möbeln und jeder Menge Objekte aus den Wiener Werkstätten. Aber als kleines Kind hatte ich keine Ahnung von der Geschichte der Stadt oder davon, wie sie aussah. Ich hatte auch nur unklare Ahnungen vom Schicksal meiner Familie. Ich wusste nur, dass sie Flüchtlinge waren, dass sie die Stadt verlassen mussten.

STANDARD: Wie hat sich das geändert, als Sie die Stadt dann kennen lernten?

Bonyhady: Ich war zum ersten Mal als 13jähriger mit meiner Mutter und meinem Bruder in Europa, und wir verbrachten mehrere Wochen in Wien, länger als sonstwo. Ich hatte praktisch keine Bilder von der Stadt, aber ich genoss sie bald sehr – so anders als Australien! Ich begann mich damals für Kunst zu interessieren. Die Kopfskulpturen von Franz Xaver Messerschmidt hatten es mir angetan und Arcimboldos Gemälde der Elemente und Jahreszeiten im Kunsthistorischen Museum. Ich war auch mit meinem Bruder mehrmals in der Oper. Wir kosteten zum ersten Mal Kaiserschmarrn. Und unsere Mutter nahm uns zum Eislaufverein mit. Aber wir waren Touristen, und wir trugen ein ziemlich schweres Gepäck aus der Vergangenheit mit uns – vor Wien waren wir in Dachau, wo unser Großvater interniert worden war.

STANDARD: Wie änderten sich Ihre Eindrücke von der Stadt mit der Zeit?

Bonyhady: Ich war dann noch weitere drei Male mit meiner Mutter in Wien und folgte, bildlich und wörtlich, in ihren Fußstapfen. Dadurch blieb mein geografisches Wissen von der Stadt eher beschränkt. Erst auf unserer letzten gemeinsamen Reise 1998 begann ich, sie selber zu entdecken. Und erst als meine Mutter gestorben war und ich mit der Arbeit an dem Buch anfing, begann ich auch, Wien für mich selbst zu entdecken – das ist immer noch ein work in progress.

STANDARD: Welche Leserschaft hatten Sie vor Ihren Augen, als Sie mit dieser Arbeit begannen? Eher angelsächsische Leser mit Interesse an Kultur und Kunst oder auch solche im deutschsprachigen Raum? Hatten Sie gehofft, dass das Buch einmal auf Deutsch veröffentlicht würde?

Bonyhady: Ich hab von Anfang an gehofft, dass das Buch auf allgemeines Interesse stoßen und auch auf Deutsch erscheinen würde. Die Vorstellung, dass die Geschichte meiner Familie nach Europa, nach Wien zurückkommen würde, war mir wichtig. Aber dass ich das Buch auch in Wien vorstellen würde: So weit hat meine Fantasie nicht gereicht.

STANDARD: Ihr amerikanischer Verlag wollte ein mehr an Kunst orientiertes Buch und weniger die Familiengeschichte. Das wundert mich, sollte man doch annehmen, dass es in den Staaten immer noch ein Interesse am Schicksal von Emigranten gibt. Hat es Sie überrascht?

Bonyhady: Die amerikanische Ausgabe ist tatsächlich sehr anders als die australische, die Brigitte Hilzensauer für Zsolnay übersetzt hat. In New York war man hauptsächlich an der Wiener Hochkultur um 1900 interessiert. Sie wollten, dass ich vieles von dem autobiografischen Material streiche, meine Erinnerungen etwa an die mit Wiener Preziosen vollgeräumte Wohnung in Sydney, oder was es für mich bedeutet hat, im Auer-von-Welsbach-Museum in Kärnten Wachszylinder mit der Stimme meines Urgroßvaters und meines Urgroßonkels zu entdecken – also Stimmen von Familienmitgliedern zu hören, die vor fast einem Jahrhundert gestorben sind. Solches in der amerikanischen Ausgabe wegzulassen halte ich für eine Schande, und ich bin sehr froh, dass es in der österreichischen drinnen blieb.

STANDARD: Wer war besonders hilfreich – oder besonders wenig hilfreich –, als Sie für Ihr Buch in Wien recherchierten?

Bonyhady: Als ich 2004 zum ersten Mal für Nachforschungen nach Wien kam, kannte ich außer dem Mann der australischen Botschafterin niemanden. Ich schrieb also E-Mails an Kuratoren, Historiker und Kunsthistoriker und erklärte ihnen, dass ich der Urenkel von Moriz und Hermine Gallia war und an einem Buch über meine Familie arbeitete. Auf manche dieser Mails kam Antwort, auf andere nicht. Erst hatte ich kurze berufliche Treffen mit Leuten, doch im Lauf der Zeit, als ich immer wieder nach Wien kam, wurde der Austausch substantieller, vor allem, als ich die erste australische Ausstellung über Wien um 1900 initiierte, 2011 an der National Gallery of Victoria in Melbourne. Die Kunsthistoriker Sophie Lillie und Paul Asenbaum waren außergewöhnlich großzügig und hilfreich, Wolfgang Kos vom Wien Museum ebenfalls.

STANDARD: Ich war über den Eifer erstaunt, mit dem ihre Verwandten daran geglaubt haben, nach dem März 1938 noch fair behandelt zu werden – ich denke etwa an den Brief Ihrer Großtante Käthe an den Gauleiter Bürckel. Es klang manchmal geradezu naiv. Aber vielleicht waren die Zeiten nicht so schwarz und weiß, wie es in vielen anderen Schilderungen klingt. Vielleicht gab es wirklich Möglichkeiten, irgendwie mit dem neuen Regime zurechtzukommen – die Gallias scheinen ein Beleg dafür zu sein, dass das in sehr begrenzter Weise tatsächlich möglich war. Haben Sie das bei Ihren Recherchen auch so gesehen, oder ist das nur ein schiefer Eindruck?

Bonyhady: Als ich das Buch begann, erzählte mir meine Mutter, dass meine Großmutter und Großtante Käthe tatsächlich ziemlich naiv waren in ihrer Einschätzung des Anschlusses. Käthe mag diese Naivität in dem Brief an Gauckel vielleicht noch übertrieben haben, um eine günstige Antwort zu bekommen. Bei meinen Recherchen fand ich jedenfalls heraus, dass trotz aller Macht, die die Nazis besaßen, es zumindest gelegentliche Möglichkeiten für meine Verwandten gab, mit den Nazis zu verhandeln und ihnen zu trotzen, ob es nun darum ging, Dinge zu Käthe in die Gefängniszelle zu schmuggeln oder darum, Gretls Juwelen aus Österreich heraus zu schmuggeln. Solche Akte des Trotzes dürfte es, vor allem bei Frauen aus der Mittelschicht, häufig gegeben haben.

STANDARD: Sie schreiben öfters über Ihre Eindrücke von der Stadt während Ihrer Nachforschungen. Wie war es für Sie nach Beendigung der Tätigkeit, wenn Sie sozusagen ohne bestimmten Auftrag einfach durch Wien spazierten?

Bonyhady: Während meiner Arbeit wurde Wien für mich die Stadt der Welt, die ich am interessantesten fand – aber ich war ja jedes Mal nur circa eine Woche da, arbeitete intensiv und kehrte nach Australien zurück, wo ich meine eigentliche Arbeit und Familie habe. Was ich jetzt gerne tun würde ist, länger in Wien zu bleiben, aber nicht als Tourist. Ich hatte gerade einen Studienaufenthalt an der Cambridge University, und ich überlege mir, ob ich nicht etwas Ähnliches in Wien versuchen könnte.

STANDARD: Sie haben an Ihrem Buch ja ungefähr parallel zu Edmund de Waal gearbeitet. Sein Buch, Der Hase mit den Bernsteinaugen, kam ein Jahr vor dem Ihrem heraus. Kreuzten sich Ihre Pfade?

Bonyhady: Ich begann 2003 mit meinen Recherchen und hatte keine Ahnung von seinem Projekt. Als sein Buch 2010 in London herauskam, wurde die australische Ausgabe des meinigen gerade lektoriert, und als ich ein Exemplar des Hasen in der Hand hielt, wurden gerade meine Druckfahnen kontrolliert. Edmund hat liebenswürdigerweise eine Empfehlung für die Wohllebengasse verfasst, aber wir haben uns noch nicht kennen gelernt – so wie ich vermute, dass sich unsere Familien im Wien der Jahrhundertwende nicht gekannt hatten.

STANDARD: Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede sehen Sie zwischen den beiden Zugängen zu einer Familienchronik? Wahrscheinlich sind solche Vergleiche immer schwierig, aber vielleicht haben Sie sie gezogen.

Bonyhady: Ich denke, das können andere besser beurteilen. Aber, wie einige Rezensenten bemerkt haben, wir sind beide aus der jeweiligen dritten Generation, wir behandeln die Familienthemen aus beträchtlicher Entfernung, zeitlich wie geografisch, und mit großer Intensität. Es gibt viele Ähnlichkeiten: Ich leite mein Buch damit ein, wie der Anschluss ein großes Geschäft für Möbelpacker war; Edmund schreibt darüber, wie der Anschluss Kunsthistorikern viel Arbeit ermöglichte.

Andererseits sind unsere Bücher auch sehr verschieden, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Zugängen. Ich weiß noch, wie ich erstaunt war, dass Edmund den Übertritt von Familienmitgliedern zum christlichen Glauben nur in ein paar Zeilen und mit sehr wenig Erklärungen erwähnte, während ich dem ein ganzes Kapitel widme und immer wieder auf das Thema zurückkomme. Ich glaube, Edmund hat auch darüber geschrieben, dass er das Gefühl hatte, unbefugt einzudringen, wenn er die Anmerkungen, Unterstreichungen und Einschübe in den Büchern seiner Familie betrachtete. Ich fühlte auch manchmal, dass ich etwas übertreten würde, und untersuchte daher nicht den Inhalt eines Umschlags über die Scheidung meiner Eltern. Doch ich war andererseits sehr froh, dass ich Vieles aus den Anmerkungen herauslesen konnte, die ich in den Büchern meiner Familie fand! (Michael Freund, Album, DER STANDARD, 28./29.9.2013, Langfassung)