Es hat sich bestimmt nicht allzu angenehm angefühlt, was einige Hundert Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg über sich ergehen lassen mussten: Zuerst fetteten die beiden Forscher die behaarten Kopfregionen der inhaftierten Soldaten vollständig mit Vaseline ein, dann wurde flüssiger Gips mit Pinseln aufgetragen, ehe festerer Gips folgte. Einzig die Nasenlöcher blieben zum Atmen frei.

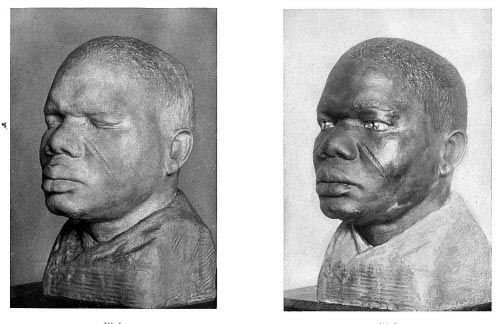

Vor der Ganzkopfeingipsung waren feine Fäden gelegt worden, um am Schluss die weiße Masse möglichst unversehrt in vier Teilen abnehmen zu können. Aus den solcherart gewonnenen Abdrücken stellten der Anthropologe Rudolf Pöch und sein Kollege Josef Weninger Gipsbüsten her, die bis heute zum größeren Teil unzugänglich im Depot des Department of Anthropology der Universität Wien schlummern.

Köpfe ohne Auswertungen

Ein kleiner Teil kann bei Führungen durch die Anthropologische Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien besichtigt werden. Wissenschaftlich ausgewertet wurden die Gipsköpfe nie, allenfalls hatten sie als Ausstellungsobjekte sowie im anthropologischen Unterricht an der Universität gedient, wie Britta Lange bei ihren Recherchen herausfand.

Die deutsche Wissenschaftshistorikerin hat im Rahmen eines FWF-Projekts rekonstruiert, wie österreichische Forscher den Ersten Weltkrieg für ihre Untersuchungen nutzten. Im Zentrum der umfangreichen Recherchen Langes, die unter dem Titel Die Wiener Forschungen an Kriegsgefangenen 1915-1918 vor einigen Monaten auch als Buch erschienen, stehen dabei die Wiener Anthropologen und Ethnografen.

Da diese mit Kriegsbeginn keine exotischen Forschungsreisen mehr durchführen konnten, waren sie umso begieriger, an fremdem "Menschenmaterial" - so die Forscher über ihre Studienobjekte - Untersuchungen verschiedenster Art durchzuführen.

Dafür reisten Pöch und Weninger auch ins Lager Wünsdorf bei Berlin, wo die meisten der alliierten Kriegsgefangenen afrikanischer und indischer Abstammung untergebracht waren, die dort - so wie viele der Kriegsgefangenen in Österreich - als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Als die Gefangenen wegen der hohen Sterblichkeit ins klimatisch günstigere Rumänien verlegt worden waren, fuhren die beiden Anthropologen auch dorthin.

"Rassen" sichtbar machen

Die Forscher, die für ihre Studien kräftige Subventionen der Akademie der Wissenschaften erhielten, beließen es freilich nicht nur beim Erstellen von Gipsabdrücken und dem genauen Vermessen der Körper der Gefangenen. Sie machten auch Fotos von ihnen und filmten sie. Das alles sollte vor allem dazu dienen, "Rassenzugehörigkeiten" auf Grundlage des überreichen Datenmaterials sichtbar zu machen.

Doch viel konnte von diesen Plänen nicht umgesetzt werden: Rudolf Pöch, der Leiter der Untersuchungen und seit 1919 Ordinarius, starb bereits 1921. Sein Kollege Weninger konnte sich auf Basis des gesammelten Materials 1927 immerhin mit einer morphologisch-anthropologischen Studie, "durchgeführt an 100 westafrikanischen Negern", an der Universität Wien habilitieren.

An den Untersuchungen waren auch Vertreter der Geisteswissenschaften wie der Wiener Musikwissenschafter Robert Lach beteiligt, der sich insbesondere für die "Gesänge russischer Kriegsgefangener" interessierte und in den Lagern ihre Lieder aufnahm, um auf diese Weise "Rassen" auch hörbar zu machen.

Dass die Kriegsgefangenen dabei auch Widerspruch anmeldeten, blendete der Antisemit Lach in seinen Studien natürlich aus. Britta Lange hingegen machte im Rahmen ihres Projekts, das unter dem Titel "Gefangene Stimmen" stand, diese Widerstände erstmals nachträglich hörbar.

Wenig Innovationsgehalt

Schließlich ging Lange auch noch der Frage nach, ob diese Studien an Kriegsgefangenen wenigstens methodische Innovationen gebracht hatten. Die Forscherin ist von dieser These wenig überzeugt und verweist darauf, dass die meisten der Methoden schon in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in Gebrauch waren. Neu war allenfalls das massenhafte Sammeln von Daten, das die Forscher noch jahrzehntelang beschäftigte: Robert Lachs letzte Studie über die russischen Kriegsgefangenengesänge erschien 1952. (Klaus Taschwer, DER STANDARD, 13.11.2013)