Das Raunzen über das Wetter ist der inoffizielle Volkssport der Österreicher. Und wenn das Wetter ausnahmsweise nicht zu kalt, zu heiß, zu nass oder zu windig ist, dann kann man sich immerhin noch über die Vorhersage mokieren. Denn die "Leute vom Wetter" irren sich bekanntlich immer.

Mathias Rotach sollte man mit solchen Sätzen besser nicht kommen. "Die Genauigkeit der Wettervorhersagen hat sich in den letzten 20 Jahren massiv verbessert", sagt der Meteorologe von der Universität Innsbruck. "In diesem Zeitraum sind wir für die gleiche Prognosegröße - zum Beispiel die Druckverteilung - um zwei Tage besser geworden. Was wir früher für drei Tage vorhersagen konnten, können wir nun für fünf."

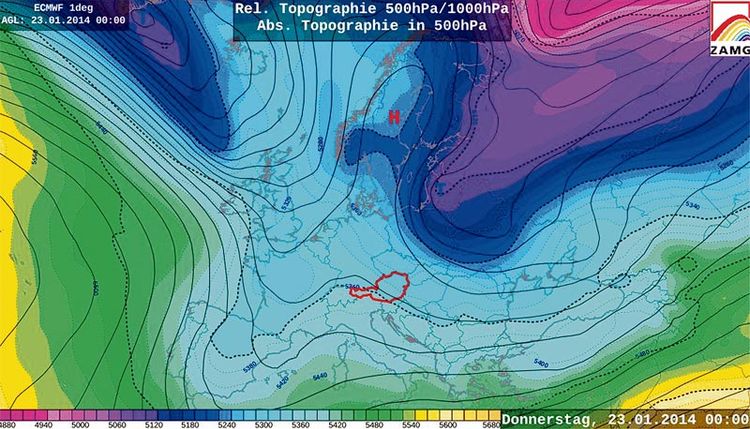

Rotach arbeitet daran, dass sich die Vorhersage auch in Zukunft verbessern wird. "Unsere globalen Modelle sind schon ziemlich ausgereizt. Wenn wir vorhersagen, hier ist ein Tief über dem Atlantik und dies zieht auf diesem Weg über Europa, dann lässt sich die Berechnung nur mehr mit großem Aufwand verbessern. Wo es aber noch ausreichend Luft nach oben gibt, das sind beispielsweise die Niederschläge. Die Ableitung der lokalen Vorhersagen aus den großräumigen Berechnungen - das muss und wird noch sehr viel besser werden."

Die Physik der lokalen Gegebenheiten ist Rotachs Metier. Er untersucht die Austauschprozesse zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre. Auszutauschen gibt es vieles: Energie und Wärme etwa, auch Wasserdampf, CO2 und Methan. Boden und Luft kommunizieren miteinander, aber ihre Wechselwirkung ist noch weitgehend unerforscht. In den Wettermodellen hat dieser Faktor bis dato nur am Rande Berücksichtigung gefunden.

Per Cessna durchs Inntal

Die Modelle gehen von vereinfachten Annahmen aus. Was als Erdoberfläche im Computer simuliert wird, ist im Grunde ein flaches Gebilde mit homogenem Bewuchs. Das mag für großräumige Prognosen ausreichend sein, die Realität sieht freilich anders aus: "70 Prozent der Landflächen auf der Erde sind gebirgig oder zumindest hügelig", sagt Rotach. Wolle man die Wetterprognosen verfeinern, müsse man nolens volens auch die Auswirkungen der Topografie in den Modellen berücksichtigen.

Um herauszufinden, wie der Austausch zwischen Boden und Atmosphäre im alpinen Gelände abläuft, flog Rotach letztes Jahr ein paar Tage mit einer Cessna Caravan durch das Inntal. Während des Fluges erhielt der Fachbegriff der "Turbulenz" für den studierten Atmosphärenphysiker schnell eine sinnliche Bedeutung. "Es war schon interessant zu spüren, was wir in unseren Modellen als Berechnungsgrößen verwenden." Angst habe er keine gehabt, wenngleich es in so einem kleinen Flieger schon etwas unruhig zugehe, konzediert der Meteorologe.

Rotach fand bei seinen Messungen heraus, dass der Austausch zwischen Luft und Boden in den Alpen deutlich komplizierter abläuft als im flachen Gelände. Nachts bilden sich durch die Inversionswetterlage "Seen" aus Wasserdampf und Gasen. Untertags ist es umgekehrt. Da strömt die Luft hangaufwärts und beschleunigt den Austausch mit höheren Schichten.

Wer die Atmosphäre in gebirgigem Gelände simulieren will, muss die Summe dieser Stofftransporte abschätzen können. Fest steht: Wo Gebirge sind, da ist die Vorhersage schwieriger als im Flachland. Haben es die Niederländer in dieser Hinsicht einfacher? "Ich möchte die niederländischen Kollegen nicht in die Bredouille bringen, aber es stimmt schon. Sie haben es in der Tat einfacher."

Gleichwohl unterlaufen den Meteorologen auch unter den besten Bedingungen Fehler. Die Vorhersage kann, trotz ausgefeilter Modelle, auch einmal danebengehen. Ursache dafür ist nicht Unvermögen, sondern vielmehr eine Eigenschaft der Atmosphäre, die Edward Lorenz in den 1960er-Jahren entdeckt hat. Der US-Meteorologe kürzte damals - mehr oder minder aus Faulheit - ein paar Dezimalstellen in den Eingangsgrößen eines Computermodells, ließ die Berechnung der Wetterentwicklung laufen - und erhielt ein komplett anderes Ergebnis als am Tag zuvor.

Die Lehre daraus: Komplexe Systeme wie die Atmosphäre sind (das gilt für das Modell wie für die Realität) äußerst empfindlich gegenüber ihren Startbedingungen. Kleinste Ursachen können sich zu großen Wirkungen aufschaukeln. Diese Erkenntnis versuchte Lorenz anno 1972 mit dem Vortragstitel "Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?" zu veranschaulichen. Das Bild hat sich bis heute eingeprägt. Gegen den Schmetterlingseffekt haben auch Supercomputer langfristig keine Chance.

Ob man angesichts des aktuellen Wetters auch eine Auswirkung des Klimawandels erkennen könne - diese Frage ist für Mathias Rotach zunächst Anlass für korrekte Sprechweise. "Ein Einzelereignis kann man dem Klimawandel grundsätzlich nicht zuordnen. Man könnte lediglich sagen: Unter den Bedingungen des Klimawandels ist dieser Zustand wahrscheinlicher."

Dass der bisher milde Winter in Europa sowie der Kälteeinbruch in den USA etwas mit der globalen Erwärmung zu tun haben könnten, hält der Meteorologe jedenfalls für unwahrscheinlich. "Beide Ereignisse sind statistisch betrachtet gar nicht so extrem, wie behauptet wurde. Das ist alles medial aufgebauscht."

Aus Sicht des Theoretikers haben Wetter und Klima dennoch viel miteinander gemein. Denn die Modelle funktionieren in beiden Fällen gleich: Sie legen ein Gitter über die Erdoberfläche und übersetzen die Physik der Atmosphäre in Gleichungen, die der Computer löst.

Unterschiedlich ist lediglich die Perspektive. "Klimamodelle haben eine Laufzeit von 200 Jahren und eine Auflösung von circa 100 Kilometern. Wettermodelle berechnen maximal zwei Wochen, dafür ist ihre Auflösung deutlich größer. Sie liegt bei 15 Kilometern."

Wahl der Messpunkte

Die Wahl der richtigen Messpunkte beschäftigt auch die Klimaforscher. In den letzten Jahren wurde immer wieder diskutiert, ob und inwieweit die Messung der globalen Durchschnittstemperatur von der fortschreitenden Verstädterung der Welt beeinflusst werden könnte. Städte sind bekanntermaßen Hitzeinseln, und viele ehemals einsame Messstationen wurden mittlerweile vom Häusermeer umwachsen.

Insofern könnte die Diagnose der globalen Erwärmung etwas anderes abbilden - nämlich die Urbanisierung auf allen Kontinenten. Eine Befürchtung, die Rotach zu entkräften weiß. Solche Effekte würden selbstverständlich korrigierend berücksichtigt, betont er, außerdem gebe es viele Datensätze, die urbane Messpunkte von vornherein ausschließen würden. "Alle Daten weisen in die gleiche Richtung: Die Temperatur steigt. Am Klimawandel gibt es nichts zu deuteln. Die Frage ist nur: Wo und wie stark findet er statt?" (Robert Czepel, DER STANDARD, 29.1.2014)