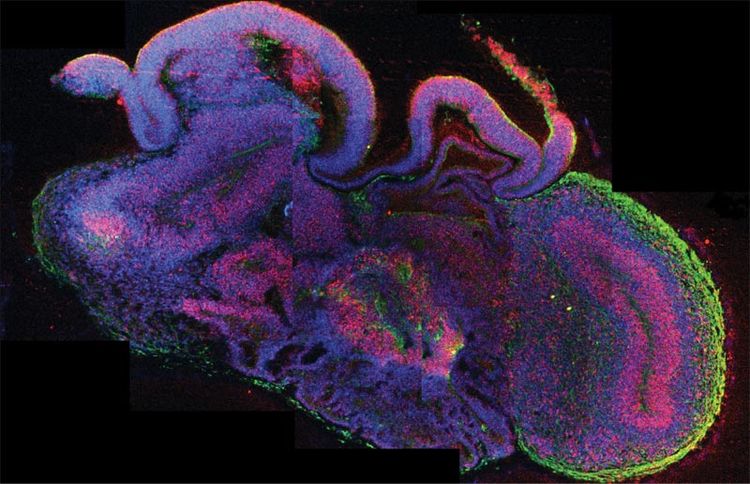

Im vergangenen Jahr stellte eine Wiener Gruppe ein erbsengroßes Hirn her - ausschließlich für Forschungszwecke.

Ein im Labor gezüchtetes, erbsengroßes Hirn im Reagenzglas: Da staunten selbst fantasievolle Beobachter der Wissenschaftsszene, als ein Team um die Postdoktorandin Madeline Lancaster und Wittgensteinpreisträger Jürgen Knoblich vom Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) im vergangenen Jahr diesen Durchbruch vorstellte. Die Züchtung war mit zweierlei Stammzellen gelungen - mit jenen, die aus Körperzellen reprogrammiert wurden (IPS-Zellen), und mit embryonalen. Letztere wurden aus dem Ausland importiert, denn das Fortpflanzungsgesetz verbietet ihre Herstellung innerhalb von Österreich. Ihr Import freilich ist nicht verboten.

Eine Tatsache, die derartige Laborarbeiten erst möglich macht, aber auch zeigt, wie viele Graubereiche es bei gesetzlichen Regelungen in den Wissenschaften geben kann: "Ich habe das Gefühl, dass Österreich nicht so recht weiß, wie es mit Themen umgehen soll, die in der Bevölkerung ambivalent aufgenommen werden könnten", sagt die Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt.

Am kommenden Freitag hält sie im Rahmen des Club Research "Tabus in der Forschung: Gibt es noch verbotenes Wissen?" einen Vortrag. "Es ist fast so, als würde man sich vor der öffentlichen Diskussion drücken", sagt sie und ergänzt: "Ich halte auch den diskursiven Umgang Österreichs mit Nanotechnologie für verbesserungswürdig - da gab es gerade einmal ein Großprojekt. Ansonsten wird das Thema zu wenig angesprochen." In Ländern wie der Schweiz, den Niederlanden oder Großbritannien gebe es zur Nanotechnologie eine Vielzahl von Studien und öffentliche Debatten.

Konservatives Österreich

Auch Karen Kastenhofer vom Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) kritisiert den hierzulande gepflegten Umgang mit Tabus, Regeln und Verboten in den Wissenschaften. Es sei oft unklar, was erlaubt ist und was nicht. "Österreich ist eher konservativ und technikkritisch, es gibt aber wenige Regularien", weist Kastenhofer auf eine Diskrepanz hin.

Generell wünscht auch sie sich mehr Diskurs über Ethik und Wissenschaft: "Viele Menschen wissen gar nicht, was in der Wissenschaft gemacht wird." Die Debatte koche nur dann hoch, wenn Details über Tierversuche, die alltäglich sind, bekannt werden.

Österreich, ein Land der Tierschützer: Wissenschafter sind vorsichtig, wenn es darum geht, über ihren Arbeitsalltag im Labor zu sprechen - aus Sorge darüber, die öffentliche Meinung gegen sich aufzubringen. Nicht immer muss der Extremfall passieren, von dem Wissenschafter aus Wien schon berichteten - dass Tierschützer versuchen, Labormäuse zu befreien, obwohl diese außerhalb des geschützten Rahmens nicht lebensfähig wären.

Auch negative Stimmung machende Medienberichte sollen tunlichst vermieden werden. Forscher haben also mitunter ein Problem, über ihre Arbeit zu sprechen. Die Gefahr, dass zu viel Diskussion die Forschung behindert, sieht Kastenhofer freilich nicht und bringt einen wirtschaftlichen Aspekt in die moralisch-ethische Debatte. "Die Idee der völlig freien Forschung ist eine Illusion, man kann ja etwa immer nur forschen, was finanziert wird und an andere Arbeiten anschließt."

Machen sich Wissenschafter dennoch Gedanken über Verbote und Tabus? Innerhalb von Forschergruppen werde selten diskutiert, ob eine bestimmte Praxis ethisch vertretbar sei oder nicht, sagt Kastenhofer. Es gelte die einfache Regel: "Wir machen, was erlaubt ist. Wer damit nicht einverstanden ist, der muss das Forschungsfeld wechseln." Der Konkurrenzdruck in den Disziplinen sei sehr groß. Wissenschafter seien daher überzeugt, es sich nicht leisten zu können, auf bestimmte, für sie vielleicht moralisch fragwürdige Methoden zu verzichten.

Das Thema "Tabus in der Forschung" wird in Österreich stets mit der hierzulande fast schon sprichwörtlichen Wissenschaftsfeindlichkeit verknüpft. Christiane Druml, Vizerektorin der Med-Uni Wien und Vorsitzende der Bioethikkommission des Bundeskanzleramts, sagt etwa: "Die Wissenschaftsfeindlichkeit in Österreich ist ein wunder Punkt." Ihre Einschätzung der öffentlichen Meinung spitzt sie mit einem Vergleich zu: "Wenn es nur einen demokratischen Prozess mit uninformierten Leuten gäbe, hätten wir heute wahrscheinlich nicht einmal die Masernimpfung."

Mehr Bewusstsein schaffen

Druml dagegen fordert, der Öffentlichkeit mehr bewusst zu machen, welche Fortschritte es in den vergangenen Jahrzehnten durch Wissenschaft und Forschung gegeben habe. Sie gesteht aber ein, dass es schwer sei, mit einem restriktiven Forschungsbudget in Österreich auch noch Aufklärung zu betreiben.

Die Wissenschafterin spricht ein weiteres Tabuthema an: die Forschung an nicht einwilligungsfähigen Patienten. "Das ist hierzulande immer noch historisch durch die menschenverachtenden Versuche im Zweiten Weltkrieg belastet", sagt die Wissenschafterin, "aber gerade für diese Patienten wären neue und bessere Therapien dringend notwendig."

Beispiele für solche Forschung wären etwa die Erprobung von Medikamenten an Alzheimer-Patienten, die die Gedächtnisleistung verbessern, Arzneien gegen Organversagen bei akuter Blutvergiftung oder Tests mit neuen Reanimationsgeräten, "die sich nicht an jemandem ausprobieren lassen, der keinen Herzstillstand hat". Eine international einheitliche Regelung wäre wünschenswert, "weil es nur so möglich ist, große, länderübergreifende Studien durchzuführen".

Felt sieht die wissenschaftskritische Einstellung in Österreich nicht ganz so dramatisch wie Druml: Es gebe eigentlich nur zwei große Technologien - Kernkraftwerke und gentechnisch veränderte Pflanzen -, "die in ihrer Ablehnung in Österreich schon fast identitätsstiftend wirken". Genau diese Ablehnung müsse man als Chance sehen: "Hier kann Ablehnung ja auch die Eröffnung neuer Räume bedeuten, etwa das Nachdenken über alternative Energien".

Felt kritisiert die Fortschrittsgläubigkeit der Gesellschaft und meint, es sei auch ein Tabu, die Frage nach dem Sinn einer Innovation zu stellen: "Muss ich jede Innovation, die ich haben kann, auch wirklich umsetzen wollen? Und kann ich mich nicht fragen, was sie bringt? Was bringt der genmodifizierte Mais im österreichischen Kontext wirklich, einmal abgesehen von allen Versprechungen bezüglich Schädlingsbekämpfung?" Muss man, wenn man solche Fragen stellt, gleich technikfeindlich sein? (Peter Illetschko, Tobias Müller, DER STANDARD, 5.3.2014)