Die Presseaussendung der Firma mit dem klangvollen Namen Vaccentis verspricht Gutes. Gerichtet ist sie an die knapp 13.500 Österreicher, die mit der Diagnose Nierenzellkrebs leben. Nun, so heißt es, habe das österreichische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) eine Herstellungsgenehmigung für das Arzneimittel Reniale erteilt. Dieses Mittel sei "aktuell weltweit das einzige Medikament mit umfassender Dokumentation der Erfolgsgeschichte". Gemeint sind damit Studien, die Patienten fünf und zehn Jahre nach der Behandlung beobachten.

Ein langersehnter Durchbruch? "Wohl kaum", sagt Sharhokh Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie an der Med-Uni Wien nüchtern. "Das ist eine Therapie, vor der man Patienten warnen muss." Auch er kennt Reniale und seine wenig rühmliche Vergangenheit.

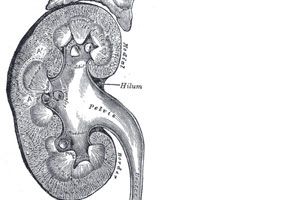

Impfen als Therapie

Vor zehn Jahren berichtete eine Gruppe um die Lübecker Urologen Dieter Jocham und Christian Doehn von der Uniklinik Lübeck im Fachmagazin The Lancet, dass sie aus den Tumorzellen in der Niere einen Impfstoff kreiert hätten, der die Bildung von Tochtergeschwüren um durchschnittlich zwei Jahre verzögert.

Die Idee von Jocham klang zunächst überzeugend: Man nehme die patienteneigenen Tumorzellen und arbeite sie mit einer Substanz auf, die die Abwehrzellen auf Trab bringt. So geschult, sollten diese Zellen auch den Tumor erkennen und bekämpfen. Gerade das Nierenzellkarzinom schien sich dafür zu eignen, sprach es doch sehr vereinzelt auf Medikamente an, die das Immunsystem stimulieren.

Fragwürdiges Studiendesign

Doch schon in der Startphase 1996 kritisierte die deutsche Arbeitsgemeinschaft Urologischer Onkologie (AUO) die Qualität der Studie und verwehrte den Ärzten die Aufnahme in das eigene Studienregister. Sie bemängelte vor allem die Auswahl der Patienten. "Fakt ist, dass nur etwa ein Drittel der Patienten mit Nierenzelltumoren überhaupt Metastasen entwickelt", erklärt Shariat dazu. Und wenn der Erfolg der Therapie, wie in dieser Studie sich nur auf den Erfolg bei 22 Patienten stützt, sei die Aussage äußerst begrenzt.

Kurz nach Veröffentlichung der Studie hagelte es daher heftige Kritik aus der Fachgemeinde. 558 Patienten waren ohne exakte Diagnose in die Studie aufgenommen worden - mit dem Ergebnis, dass 89 Patienten aussortiert wurden, weil sie gar nicht an einem Nierenzellkarzinom der zu behandelnden Art erkrankt waren.

Verzerrenden Selektion

Insgesamt mussten die Forscher gar ein Drittel der Patienten (174) nachträglich ausschließen. Gegen alle Vorgaben für seriöse klinische Studien wussten Ärzte, welche Patienten mit der Impfung behandelt wurden und welche nicht. Das alles verzerrte das Ergebnis, und zwar so sehr, dass der Biostatistiker Hans Joachim Trampisch von Ruhr-Uni Bochum bereits 2004 im Deutschen Ärzteblatt ein vernichtendes Urteil ausstellte: Die Studie genüge nicht als Grundlage für eine Zulassung, entschied er.

Eine solche erhielt Reniale dann auch nicht, weder in Deutschland noch in jetzt Österreich - auch nicht nach einer Studie, die die Wirkung von Reniale nach zehn Jahren belegen sollte und die Oliver Hakenberg, Direktor der Uniklinik Rostock und im Vorstand der AUO, "vorsichtig ausgedrückt noch problematischer" findet.

Dennoch behauptet Vaccentis in seiner Pressemitteilung, Reniale stelle die erste Wahl der Behandlung nach Entfernung des Nierenzellkarzinoms dar. "Das stimmt nicht und ist absolut unzulässig", stellt Christoph Baumgärtel von der Zulassungsbehörde Ages/BASG klar. Nach den Recherchen des Standard erwägt das Amt nun rechtliche Schritte gegen Vaccentis.

Behörde am Zug

Eine Herstellungserlaubnis sei genau das, was der Name sagt, "eine Erlaubnis, aus den Tumorzellen diese Vakzine in Österreich herzustellen" , fährt Baumgärtel fort. Wo das hierzulande geschehen soll, möchte die Firma auf Anfragen aus "strategischen Gründen" nicht preisgeben. Dem Standard liegen allerdings Informationen vor, dass das Institut für Gewebe- und Organrekonstruktion (Igor) in Wels den patienteneigenen Impfstoff produzieren soll. In der Tat kann man auf der Internetseite von Igor nachlesen, dass ihm am 7. Februar die Erlaubnis zur Herstellung sogenannter Humanarzneimittel erteilt worden sei.

Falsche Hoffnung

Deshalb befürchtet der Chef der Wiener Urologie Shahrokh Shariat auch, dass die umstrittene Impfung in sogenannten experimentellen Heilversuchen einige hochgradig verletzliche Patienten erreicht, die das Gefühl haben, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Was diese Menschen benötigen, seien jedoch keine nebulösen Impfungen, für deren Wirkung es keine Belege gebe, "sondern geprüfte Medizin". (Edda Grabar, DER STANDARD, 18.3.2014)