DER STANDARD: Können Sie sich noch erinnern, was Sie gesagt haben, als Sie und Eric McNair-Landry am 24. Jänner 2012 nach 82 Tagen und 4100 Kilometern als erste Menschen die gesamte Antarktis durchquert hatten?

Sebastian Copeland: Es war wohl so ein langweiliger Satz wie: "Endlich, wir haben's geschafft!" Denn das kleine schmutzige Geheimnis jeder polaren Expedition ist: In dem Moment, in dem du das Eis betrittst, redest du weniger und denkst nur noch daran, wie du wieder runterkommst vom Eis. Aber ich kann mich erinnern, es war trotzdem ein herrlicher letzter Tag in der Antarktis. Wir machten gute 230 Kilometer und hatten super Wind für die Kites.

DER STANDARD: An den Abenden davor im Zelt, hatten Sie da anregendere Gespräche mit Eric?

Sebastian Copeland: Nein, man plaudert in der Tat wenig. Eric und ich kannten uns zwar, weil wir als Aufwärmübung zusammen Grönland durchquert hatten. Man macht das aber nicht, damit man beste Freunde wird. Wie man zusammenfindet, hat sehr wenig mit persönlichen Gründen zu tun, sondern mit einer Mission, es ist ein wenig wie bei der Armee. Wir sind keine Typen, die ins Eis gehen, um einander lustige Geschichte zu erzählen. Wir spielten gegeneinander Schach im Zelt, doch dabei redet man bekanntlich auch nicht so viel.

DER STANDARD: Und doch kommen Sie aus einer Welt, in der Konversation alles ist. Was passierte, dass Sie anstelle von Promis auf einmal Pinguine fotografieren wollten?

Sebastian Copeland: Fotografie ist für mich wie Musik: Es gibt nur gute und schlechte. Es macht für mich keinen Unterschied, Landschaften oder Promis, Nackte oder Eis zu fotografieren. Allerdings bin ich seit Kindheitstagen sehr sportlich. Meine wirkliche Passion war also nie das Fotostudio, sondern draußen zu fotografieren. Als ich mit Mitte dreißig Wege fand, als fotografierender Athlet Geld verdienen zu können, entschied ich mich dafür. Es fiel mir nicht schwer, den Stempel als Celebrity-Fotograf abzugeben, weil ein besserer dazukam: Fotograf sein als Anwalt für die Umwelt.

DER STANDARD: Als Anwalt für den Umweltschutz machen Sie aber sehr schöne Bilder. Es sind nicht gerade harte Beweisfotos für den Klimawandel.

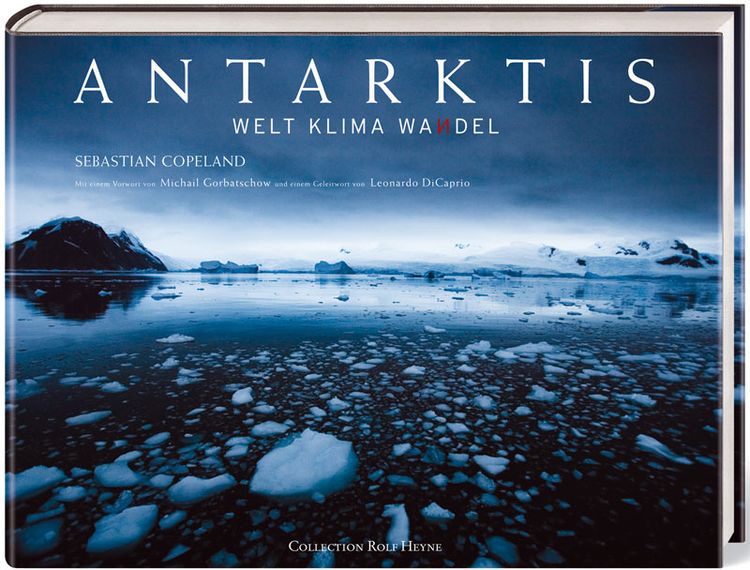

Sebastian Copeland: Es gibt viele Wege, um den Klimawandel anzusprechen. Meiner ist, die Schönheit herzuzeigen, die uns umgibt. Im Jahr 2050 werden 6,5 Milliarden Menschen in Städten leben. Städtern zu zeigen, wie schön die Natur ist, die sie füttert, kann ich halt ganz gut. Die Menschen sollen sich wieder in ihre Welt verlieben. Klar, von den Wissenschaftern müssen auch Daten kommen, und von den Journalisten Informationen. Aber ich sehe es eben als meine Aufgabe, schöne Bilder von dort mitzubringen, wo ich war.

DER STANDARD: Sie sind also im Fach geblieben und fotografieren weiterhin nur Schönheiten.

Sebastian Copeland: Ja, genau. Ich würde sogar sagen, es sind weiterhin Porträts - Porträts vom Eis. Dafür muss man übrigens in einer ähnlichen privilegierten Lage sein wie für gute Promi-Fotos. Ich konnte zwei Saisonen auf einem Eisbrecher mit argentinischen Wissenschaftern verbringen, die praktisch jedes Eck im Eis sehen durften. Es ist ja alles streng reglementiert in der Antarktis, aber ich hatte ein Schlauchboot nur für mich allein und konnte auch oft Tauchgänge machen für die Fotos. Über ein Reisebüro könnten Sie das so nicht buchen - die Reiseveranstalter würden sofort ihre Lizenz verlieren, wenn Sie sie überall hinlassen.

DER STANDARD: Was halten Sie denn von Menschen, die Kreuzfahrten in die Antarktis unternehmen?

Sebastian Copeland: Ich glaube, dass auch sie potenzielle Multiplikatoren sein können. Sie sehen etwas sehr Schönes und erzählen weiter, worin die Gefährdung dieser Schönheit besteht. Es sind halt schon eine ganze Menge, die hinfahren. Aber jemand, der in die Antarktis reist, ist im Normalfall jemand, der ein wenig Sensibilität für die Umwelt entwickelt hat. Und die Welt ist für uns da, um angeschaut zu werden. Natürlich ist sie auch da, damit wir drauf aufpassen. Aber es wäre schon eine Schande, wenn wir gar nicht erst mit ihr in Kontakt treten und dabei ein wenig knipsen.

DER STANDARD: Ihre Fotos sehen sehr viele Leute. Sie zeigen sie unter anderem über Firmen wie Apple oder vor der Uno.

Sebastian Copeland: Die Uno braucht aber auch mehr Input als nur schöne Bilder. Die Frage ist doch, ob es gesellschaftlichen Druck gibt, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Müsste ich heute einschätzen, ob dieser Kampf noch zu gewinnen ist, würde ich ganz klar "Nein" sagen. Trotzdem können nie genug Anstrengungen unternommen werden, weiterhin etwas gegen diese Entwicklung zu tun.

DER STANDARD: Apropos Anstrengung: Sie durchquerten die Antarktis per Kitesurfing. Das sieht recht spielerisch aus.

Sebastian Copeland: Schon Fridtjof Nansen und Roald Amundsen haben probiert, den Wind für sich zu nutzen. Die Wahrheit ist: Wären Kites damals schon so perfekt gewesen, hätten sie auch keine Schlittenhunde verwendet. Allerdings sieht das Kiten im Eis nur spielerisch aus, tatsächlich habe ich mir schon am zweiten Tag zwei Rippen gebrochen. Das wäre bestimmt nicht passiert, wäre ich zu Fuß gegangen. Was dann aber sicher auch nicht passiert wäre: Ich hätte keine 4100 Kilometer in der Antarktis zurücklegen können. Schaut also nach einer Menge Spaß aus, erfordert aber permanente Konzentration.

DER STANDARD: Müssen Missionen heute nach Fun-Sport aussehen, damit wir über Umweltverschmutzung nachdenken?

Sebastian Copeland: Ich sage den Leuten immer: Geht mal wieder raus, es muss ja nicht gleich die Antarktis sein. Warum also nicht Bilder vom Kitesurfen in der Antarktis zeigen, wenn uns diese Bilder wieder mehr mit dem da draußen verbinden. Oft ist es ein spielerischer Umgang mit der Natur, der für viele die erste Erkenntnis bringt, dass wir - der Mensch und die Natur - einander beeinflussen.

DER STANDARD: Sie werden im kommenden Monat fünfzig. Welche Spiele im Freien schweben Ihnen noch vor?

Sebastian Copeland: Es gibt Pläne, zum Nordpol zurückzukehren. Ich werde nämlich langsam nostalgisch. 2009, 100 Jahre nach dem ersten Mann, war ich dort. Aber es wird immer schwieriger hinzugehen, weil die Eiskappe schmilzt. Es ist kein Geheimnis, dass es vielleicht schon in zehn Jahren unmöglich sein wird, auch diese schöne Mission zu erfüllen. (Interview: Sascha Aumüller, DER STANDARD, Rondo, 21.3.2014)