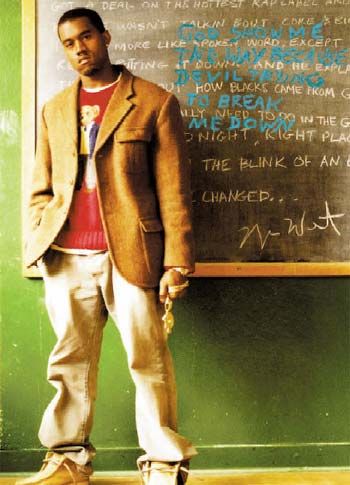

Inzwischen klingen Kanye Wests Reime beinahe wie Koketterie. Ist doch Gospel so omnipräsent wie noch nie: Nicht nur in den HipHop-Charts, wo Rapper wie Camron (Lord You Know), DMX (Miss You) oder Nas und Tupac (Thugz Mansion) Zwiegespräche mit Gott führen. R. Kelly hat ein ganzes Gospelalbum eingespielt, LL Cool J und Puff Daddy wollen ihre Plattenfirmen um Verlage für christliche Musik ergänzen, und HipHop-Fans tragen neuerdings auf ihren Sweatshirts nicht nur dicke Markenaufdrucke, sondern auch Sprüche wie "Jesus Is My Homeboy" oder "Saved Girls Rock".

Selbst Hollywood will da nicht hintan stehen:

Fighting Temptations feiert den Gospel als Wunderdroge für vermeintliche Großstadt-Nihilisten. Ausdruck religiöser Hysterie oder doch eine Rückbesinnung auf die Zeiten, als das schwarze Amerika seine politische und moralische Bestimmung vor allem in der Kirche fand?

Jesus Walks, so viel steht fest, markiert einen gesellschaftlichen Umbruch. Zwar bedankt sich selbst der ärgste Gangster- Rapper auf der Plattenrückseite klein gedruckt bei Gott, doch allzu offensichtliche Religiosität galt bisher als Erfolgshindernis. Kirche und Entertainment - das waren lange zwei getrennte Welten, die sich misstrauisch bis feindlich gegenüberstanden. Unvergessen der Aufschrei vieler Kirchgänger, als Ray Charles es Mitte der 50er-Jahre wagte, in einem Song einfach "Jesus" durch "Baby" zu ersetzen. Auch Sam Cooke, Johnnie Taylor oder O. V. Wright hatten auf ihrem Weg aus dem Kirchenchor in die Popcharts schwer mit dem Teufel bzw. den Vorurteilen der "church people" zu kämpfen. Schließlich bedeutete Gospel mehr als nur Musik: In ihm konservierte sich der Kern afroamerikanischen Selbstverständnisses inmitten einer oft feindlichen Umwelt. Klar, dass es sich kaum ein Soulsänger nehmen ließ, ein eigenes Gospelalbum einzuspielen, viele Soulveteranen wie Al Green, Joe Simon oder Frederick Knight gar ihre weltliche Karriere für ein Priesteramt an den Nagel hängten.

Tatsächlich ist die schwarze Kirche bis heute die einzige namhafte von den Afroamerikanern selbst kontrollierte Institution in Amerika. Nicht nur der R'n'B-Nachwuchs rekrutiert sich traditionell aus ihren Reihen. Auch afroamerikanische Politiker und führende Intellektuelle von Martin Luther King bis Jesse Jackson haben hier ihre Schulung erhalten - ethisch wie rhetorisch. Sie kommen aus einer Tradition, in der biblische Songtexte lange als kodierter Gegenentwurf zu einer rassistischen, sozial ungerechten und von den christlichen Idealen abgefallenen Gesellschaft galten. "Der Gott der Gospelmusik", schreibt die afroamerikanische Journalistin Carol Cooper, "ist weder eine Krücke noch ein Opiat, sondern eine Geheimwaffe."

Als Anfang des 18. Jahrhunderts die erste Welle der amerikanischen Erweckungsbewegung auch unter den Sklaven eine große Anzahl Christen rekrutierte, hielten diese eigene, geheime Gottesdienste ab, in denen ihre Prediger ganz andere Texte zur Sprache brachten als in den offiziellen Versammlungen. Vor allem die Geschichten des Alten Testaments, die ägyptische Knechtschaft des Volkes Israel und seine Befreiung durch Moses wie auch die Gefangenschaft in Babylon schienen auf ihre Situation zugeschnitten. Go Down Moses dröhnte es aus den primitiven Gottesdienst-Baracken. I Got To Cross That River Of Jordan. Mag die Melodie auch an anglikanische Hymnen erinnert haben - mit den Füßen stampften die Sklaven einen Rhythmus, der sehr mehr mit Afrika zu tun hatte denn mit den Vorstellungen ihrer weißen Mitchristen. Die Musik der bis heute im Wachstum begriffenen afroamerikanischen Pfingstkirchen sollte bald der gesamten schwarzen Popkultur ihren Stempel aufdrücken. Tatsächlich spielten Afrikanismen wie das von den Jubilee-Quartetten bekannte ultrahohe Falsetto, die kreative Mischung von Jazz, Blues und Ekstase in den Gottesdiensten der bettelarmen Storefront Churches oder der Funk-Rock-Soul von Rance Allen lange die kreative Vorreiterrolle für alle weltliche schwarze Kultur. Wer es im Pop zu etwas bringen wollte, sollte den Heiligen Geist in Rufweite haben.

Gospel, Soul und Politik: Lange schienen sie untrennbar miteinander verbunden. Zumal in den 60er-Jahren die sehnsüchtigen Prophezeiungen der alten, schwarzen Gospelhymnen endlich in Erfüllung zu gehen schienen. Damals bildeten schwarze Prediger und Gemeinden das Rückgrat der Bürgerrechtsbewegung. Nur mit ihrem Glauben bewaffnet und einem We Shall Overcome auf den Lippen setzten sich Männer, Frauen und Kinder den Gewehren der Polizei, scharfen Hunden, Wasserwerfern und Tränengas aus. Doch die Ermordung von Martin Luther King Jr, und die nachfolgenden Rassenunruhen in den großen Städten sollten alle Hoffnungen auf eine schnelle Veränderung zerschmettern. Auch der Gospel musste neue Wege finden. Ein Teil der Gospelmusiker suchte den Popmarkt, um ein nicht kirchliches Publikum zu erreichen. Edwin Hawkins Oh Happy Day machte 1969 den Anfang. Heute sind es Gospelstars wie die Winans, Tramaine Hawkins, Andrae Crouch oder Kirk Franklin, die sich für eine Karriere im Mainstream ihren weltlichen Kollegen äußerlich weit gehend angeglichen haben.