Das stereotype Bild einer Trans*Person erzählt eine eindeutige Geschichte, die von einer einheitlichen (sehr negativen) Gefühlswelt geprägt ist und in einheitlichen Wünschen und Bestrebungen resultiert: Grob skizziert handelt es sich dabei um eine Person, die sich schon seit ihrer Kindheit zu hundert Prozent mit dem "anderen" Geschlecht identifiziert. Die also gemäß ihres schon damals manifesten transidenten Empfindens ausschließlich mit rosa Puppen statt mit den für sie vorgesehenen blauen Autos gespielt hat beziehungsweise umgekehrt.

Eine Person, die seit ihrem achten Lebensjahr weiß und immer wieder voller Überzeugung sagte: "Ich will lieber ein Mädchen/ ein Junge sein!" Die in ihrer Pubertät so starke Geschlechtsdysphorie verspürte, dass sie sich in ihrer Verzweiflung nur noch isolierte und wenig bis keinen Kontakt zu anderen wünschte. Die daher – als junge Frau im Männerkörper beziehungsweise umgekehrt – vor allem großen Abstand zu sexuellen Beziehungen hielt (wie auch anders, wenn sie sich doch offenbar im "falschen" Körper befindet?).

Eine Person, die aber nicht asexuell ist, sondern sich zu jenem Geschlecht hingezogen fühlt, auf das sich auch das Begehren ihres Identitätsgeschlechts richtet – zumindest nach heteronormativer Logik. Die in ihrem Auftreten, ihrer Kleidung, ihrer Art zu sprechen und sich zu bewegen konsequent und unmissverständlich ihr Zugehörigkeitsgefühl zum Ausdruck bringt und darin noch weniger davon abweicht als Cis*Personen desselben Geschlechts. Und die somit auch alle sogenannten "geschlechtsangleichenden" Maßnahmen anstrebt, welche heutzutage medizinisch machbar sind. Denn eine Trans*Person hat, wie die meisten anderen Stereotype auch, von Anfang an einen einzigen und klaren Weg zu einem eindeutigen Ziel.

Was, wenn nicht?

Dieses oder ein ähnlich "eindeutiges" Bild trifft auch tatsächlich auf einige Trans*Leute zu, und vereinzelte Aspekte daraus finden sich bestimmt in vielen Geschichten transidenter Menschen wieder. Es gibt jedoch auch sehr viele andere Formen, trans* zu sein; ganz andere Geschichten, Emotionen, Ausdrücke, Wünsche, und Wege von einem Geschlecht in ein anderes. Wege, die nicht so "eindeutig" sind – was doch lediglich heißt, dass sie von jenem Bild abweichen.

Diese Abweichungen haben jedoch oftmals die Konsequenz, dass jene anderen Möglichkeiten von Trans*Identität nicht als solche wahr- oder ernstgenommen werden. Denn bei dem beschriebenen Stereotyp handelt es sich keineswegs um ein lediglich deskriptives Bild irgendeiner abstrakten Person, welches manchmal konkret zutrifft, sondern um eine Art Vorlage mit einer demnach auch präskriptiven Funktion: Sie beschreibt in etwa jene Richtlinien, hinter denen die allgemeinen Erwartungen daran, wie "richtiges" Trans*Sein so abläuft und funktioniert, stecken.

Natürlich hat niemand diese Richtlinien absichtlich oder bewusst aufgestellt. Und dennoch legen sie als solche fest, was eine "echte" Trans*Person zu empfinden und wie diese dementsprechend auszusehen und sich zu verhalten hat. Wenn jemandes Geschichte, Bestreben oder Weg zu sehr von dieser Vorstellung abweicht, so gerät sie oder er somit bald in den Verdacht, gar nicht wirklich transident zu sein – quasi ein gefundenes Fressen für alle, in deren Interesse es zu liegen scheint, dass wir bloß nicht oder zumindest nicht so einfach von der Geschlechternorm abweichen: seien das die Familie, das Standesamt, die Krankenkasse, die Allgemeinheit oder wir selbst.

Auf der Suche nach allem, was irgendwie dagegenspricht

Wir sind also vermutlich "einfach verwirrt", machen gerade "nur eine Phase" durch oder wollen sogar "lediglich Aufmerksamkeit erzeugen" dadurch, dass wir uns einbilden oder behaupten, unser Geschlecht wechseln zu wollen. Denn ansonsten müssten wir doch viel stärkere Dysphorie, Depression und Angst verspüren, oder – um andere psychische Ursachen auszuschließen – auch weniger, je nachdem.

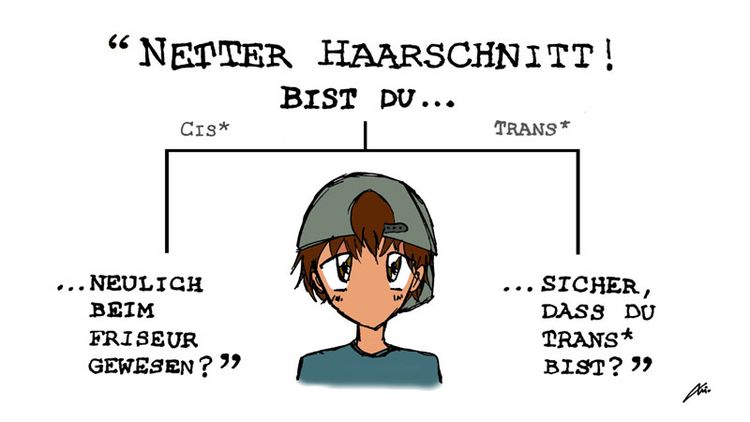

Es hätte außerdem schon in unserer Kindheit eindeutige Hinweise dafür geben müssen, spätestens aber in der Pubertät. Außerdem passt der Haarschnitt nicht zu der ganzen Sache. Und wenn wir uns noch dazu zum selben Geschlecht zugehörig fühlen, zu dem es uns auch hinzieht, ist dieser Beweis unserer "wahren" Geschlechtsidentität scheinbar so evident, dass er zu den beliebtesten Delegitimierungsstrategien bezüglich des trans*identen Empfindens einer Person zählt (was sowieso einen eigenen Blogeintrag verdient).

Es ist jedoch an niemandem, einer anderen Person deren Geschlechtsidentität oder jegliches Empfinden oder Vorgehen diesbezüglich abzusprechen, genauso wenig wie einer Person deren Sexualität abgesprochen werden kann – egal, was so alles dagegenzusprechen scheint.

Es gibt auch nicht den einen Weg der Transition. Einige Trans*Personen haben etwa gar nicht die Mittel oder den Zugang zu den medizinischen Maßnahmen oder wollen schlicht keine Hormontherapie. Einige von uns fühlen sich auch tatsächlich nicht im "falschen" Körper (obwohl ihr Identitätsgeschlecht nicht jenem entspricht, welches ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde) und haben demnach keinen Wunsch nach operativer Angleichung.

Bei manchen ist die Angst vor Operationen auch einfach zu groß, weshalb diese davon absehen (müssen). Egal ob selbstgewählt oder durch äußere oder innere Barrieren bedingt: Nicht alle gehen den klassischen "Trans*Weg" oder haben dies vor. Das macht uns jedoch kein bisschen "weniger transident".

Nicht weniger trans* und nicht weniger "Frau" oder "Mann"

Wenn also etwa eine Trans*Frau sagt, sie fühlt sich auch ohne eine geschlechtsangleichende Operation wohl, steht dies keineswegs im Widerspruch zu ihrem transidenten Empfinden, und sie ist somit darin nicht weniger ernst zu nehmen als eine Trans*Frau, die eine OP plant oder hinter sich hat. Dasselbe gilt für einen Trans*Typen, der lange Haare hat (come on, wie viele Cis*Männer haben lange Haare?).

Überhaupt sind Trans*Personen in ihrer Geschlechtsidentität nicht weniger ernst zu nehmen als Nicht-Trans*Leute, bei denen auch nicht "nachgeschaut" wird, inwiefern sie diese durch diverse Schritte "realisieren" und zum Ausdruck bringen und ob diese Maßnahmen auch reichen, um sie als richtige "Männer" und "Frauen" anzusehen. Auch nicht, wenn scheinbare "Gegenbeweise" von außen festgestellt werden.

Denn wie oft kommt der umgekehrte Fall vor, dass Personen legitimieren und beweisen müssen, dass sie wirklich cis* sind, und dann noch mit irgendwelchen pseudo-kontraindikativen Hinweisen konfrontiert werden, die ihnen von Grund auf ihre Geschlechtsidentität und ihr persönliches Empfinden dazu absprechen sollen? (Mike, dieStandard.at, 18.8.2014)