Den "einen" Hirntumor gibt es nicht - deshalb ist es auch so schwer, wirksame Standard-Therapien zu finden.

Bei Gehirntumoren gibt es zwar einen enormen Wissenszuwachs, doch signifikante Therapie-Durchbrüche stehen noch aus. Das erklärte der St. Pöltener Neuroonkologe Stefan Oberndorfer aus Anlass der Jahrestagung des europäischen Spezialistenverbandes auf diesem Fachgebiet (EANO) in Turin, die noch bis Sonntag (12.10.) läuft.

Große Vielfalt

"An der Spitze der Erkenntnispyramide steht unser zunehmendes Wissen über die Biologie der Gehirntumore. Vor 30 Jahren war eine Handvoll Formen bekannt, heute kennen wir rund 130", sagt der Experte. Jede davon sei individuell durch ein eigenes Wachstum charakterisiert, und jede sei anders therapierbar. Und weiter: "Gehirntumore und ihre Behandlung sind ein Paradebeispiel für individualisierte Medizin."

Leider, so Oberndorfer, konnte der rasante Zuwachs an Kenntnissen zum Beispiel über Genetik, Tumorimmunologie, Gefäßneubildung und Ausbreitung von Gehirntumoren "noch nicht in einen signifikanten therapeutischen Erfolg umgesetzt werden". Eine Ursache dafür liegt in der Vielfalt der Gehirntumoren. Das erschwert die Erforschung neuer Arzneimittel auf diesem Gebiet.

"In Zulassungsstudien wird die Wirkung eines Medikaments gegen Gehirntumor untersucht. Weil jeder Tumor individuell anders ist, wirkt das Medikament in manchen Fällen sehr gut, in manchen Fällen gar nicht, und im Durchschnitt gibt es kein signifikantes Ergebnis beim Gesamtüberleben", sagt Oberndorfer. Das stelle häufig auch die pharmazeutische Industrie vor Probleme: "Arzneimittelforschung ist teuer, und das Erforschen und Entwickeln von Arzneien, die schließlich nur bei eine sehr kleinen Patientengruppe individuell wirksam sind, ist wirtschaftlich nicht attraktiv."

Relativ selten

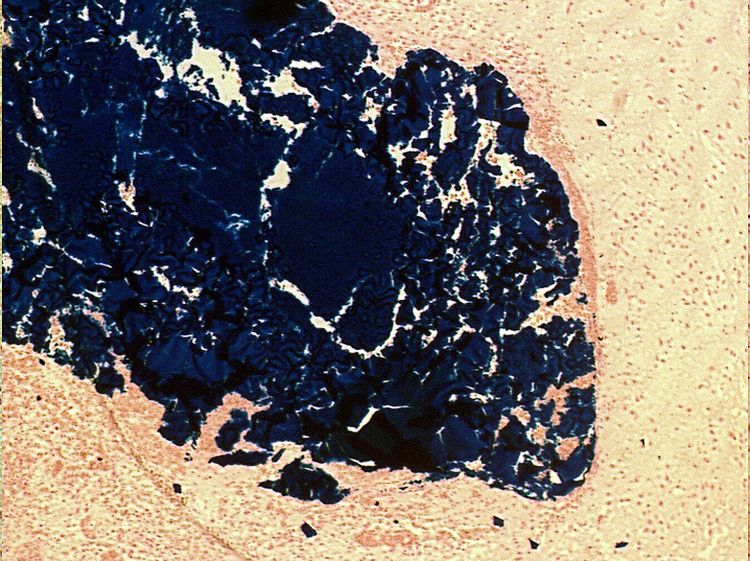

Gehirntumore zählen zu den eher seltenen Erkrankungen des Gehirns. Die häufigsten Tumore, die aus hirneigenem Gewebe hervorgehen, sind das in der Regel gutartige Meningeom und das aggressive, rasch wachsende Glioblastom, an dem in Österreich jährlich etwa 400 Menschen neu erkranken.

Mit rund 5.000 betroffenen Patienten sind Metastasen anderer Krebserkrankungen wie Lungen- oder Brustkrebs im Gehirn ("zerebrale Metastasierung") weit häufiger. Beim Glioblastom zeichnet sich gegenwärtig eine Entwicklung zu einer genaueren molekularbiologischen Charakterisierung mit potenziellen zielgerichteten Therapiekonsequenzen ab, erklärt Oberndorfer.

So lässt sich aus dem Aktivierungsstatus bestimmter Gene ableiten, ob ein bestimmtes Medikament wirken könnte oder nicht. Eine anderes Problem bedeuten Metastasen von Tumoren, die sich auch im Gehirn bilden können. Es ist durch die Blut-Hirnschranke abgeschirmt, wodurch viele Arzneimittel nicht greifen. Die Prognose von Patienten mit Gehirnmetastasen variiert sehr stark. So schwankt die mittlere Überlebensdauer von Menschen mit Brustkrebs bei günstigen prognostischen Faktoren von mehr als zwei Jahren bis hin zu Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs, denen statistisch nur mehr drei Monate bleiben. (APA, derStandard.at, 10.10.2014)