Viele Franzosen fühlen sich so, als hätten sie auf einen Schlag mehrere Familienmitglieder verloren: ein Satz, der in den Tagen nach den Anschlägen Anfang Jänner mehrfach zu hören (oder zu lesen) war. Die Feststellung hat etwas Eigenartiges. Man müsste im Prinzip annehmen, dass es einen Unterschied ergibt, ob man um Vater, Mutter, Tanten oder Onkel trauert oder um ein paar Cartoonisten, auch wenn sie einem noch so ans Herz gewachsen sind. Und doch: Die Trauer ist nachvollziehbar. Satiriker können sich offenbar in ihrer Eigenschaft als kritische Begleiter durch den Wandel der Zeiten tief im Innenleben einnisten. Sie bewegen nicht nur emotional und geistig, sondern sie verbürgen auch kraft ihres dauerhaften, scheinbar selbstverständlichen Da-Seins eine Art lebensgeschichtlicher Kontinuität.

Für viele Franzosen war und ist die Ermordung der "Charlie-Hebdo"-Equipe ein Schock, und sie war und ist es für viele Nichtfranzosen, die Frankreich nahestehen: aus familiären Gründen, weil man ins Lycée Français gegangen ist, weil man sich wissenschaftlich mit Frankreich beschäftigt oder einfach aus Bewunderung für dieses oder Liebe zu diesem Land. "Spiegel"-Redakteur Alexander Smoltczyk, der länger in Frankreich gelebt hat, hat seine Verlusterfahrung diese Woche in einem Porträt des Zeichners Cabu überzeugend geschildert.

Sehr spezielle Art von Humor

Ich habe Französisch sechs Jahre lang studiert und ebenso lange unterrichtet, und auch für mich bedeuten die grotesken Morde an Cabu, Wolinksi, Charb und Tignous den Anfang einer Leere, das Ende einer sich über Jahrzehnte hinziehenden, manchmal loseren, manchmal intensiveren, immer herausfordernden Beschäftigung mit einer sehr speziellen Art von Humor. "Humor" ist tückisch ins Französische zu übersetzen. Das Wort hat zwei lautlich ähnliche und inhaltlich unterschiedliche Äquivalente: Dem deutschen Humor entspricht "l'humour", deutsche Muttersprachler neigen manchmal dazu, es mit "l'humeur" zu verwechseln, was jedoch "Stimmung" oder "Laune" meint: ein klassischer "falscher Freund". Vielleicht auch ein indirektes sprachliches Indiz dafür, dass Humor in verschiedenen Ländern sehr verschiedene Gesichter annehmen kann.

Bei meinen längeren Studien- und Arbeitsaufenthalten in Frankreich las ich die satirische Presse wöchentlich, später stand am Beginn jeder Frankreichreise der Gang zum Kiosk, um außer "Le Monde" und "Libération" die neuesten Ausgaben von "Charlie Hebdo" und dem "Canard enchaîné", den zwei großen satirischen Print-Flaggschiffen des Landes, zu kaufen. Um als Nichtmuttersprachler mit dieser Art von Publikationen vertraut zu werden, muss man erhebliche Anfangsschwierigkeiten überwinden. Sie arbeiten mit diffizilen Wortspielen und einem Vokabular aus "populären" und vulgären Sprachregistern, das in der Schule nicht gelehrt wird. Aber "Charlie Hebdo war auch ein unglaublich gutes Instrument, um mit der französischen Wirklichkeit auf Tuchfühlung zu gehen. Die Satiriker-Crew reagierte auf Aktualitäten seismografisch genau, wie eine schnelle, zuverlässige und intelligente "rapid reaction force".

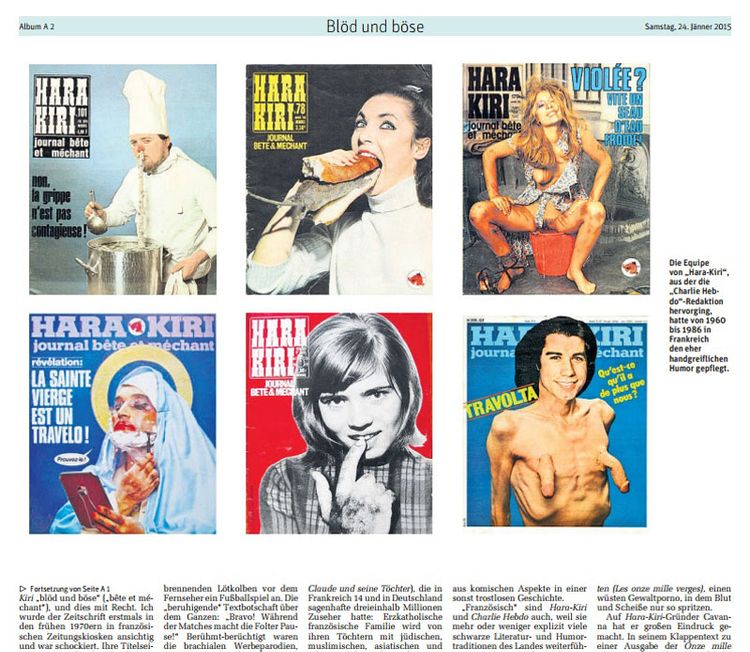

"Charlie Hebdo" ist ein auf Zeitungspapier gedrucktes satirisches Wochenblatt, "Hara-Kiri mensuel", sein publizistischer Vorläufer und mein Medium der Initiation in die rabenschwarze französischen Satire, war eine Hochglanzillustrierte, großformatig, vierfärbig, 64 Seiten stark, die monatlich erschien. Der Journalisten und Schriftsteller François Cavanna und Georges Bernier hatten "Hara-Kiri" 1960 gemeinsam mit jener Crew gegründet, die sich grosso modo auch noch 2015 bei "Charlie Hebdo" an Bord befand, nur dass aus den Männern der ersten Stunde inzwischen Greise geworden waren: Wolinski war 80, als ihn die Kouachi-Brüder erschossen, Cabu 76.

Anarchisch in die Vollen

1960: Das war unter der Präsidentschaft de Gaulles und mitten in der Algerienkrise, eine unruhige, gewalttätige und von einer schmerzlichen nationalen Zerrissenheit geplagte Zeit, in der die "Hara-Kiri"-Macher, die selbst als Kinder den Zweiten Weltkrieg mitbekommen bzw. als junge Männer wie Cabu den Algerienkrieg mitgemacht hatten, gleich von Anfang anarchistisch in die Vollen gingen. "Hara-Kiri" war ein Kriegskind, und wie sehr der Humor seiner Redakteure auch einen Versuch bedeutete, sehr reale Traumata zu verarbeiten, dazu hätten Psychoanalytiker sicher einiges mitzuteilen. "Ich zeichne, um mich zu rächen", sagte Cabu 1995 in einem "Express"-Interview.

"Jugendgefährdende" Ausgaben

1961, im zweiten Bestandsjahr, wurden zwei Nummern vom Innenministerium als jugendgefährdend ("Publication dangereuse pour la jeunesse") verboten, es sollten nicht die letzten bleiben. Im Untertitel nannte sich "Hara-Kiri" blöd und böse" ("bête et méchant"), und dies mit Recht. Ich wurde der Zeitschrift erstmals in den frühen 1970ern in französischen Zeitungskiosken ansichtig und war schockiert. Ihre Titelseiten waren rüde, abstoßend, fotografische Sujets, die aussahen, als kämen sie direkt aus einem Splattermovie.

Derselbe anarchistische Geist wütete im Heftinnern. Wenn es darum ging, auf Darstellungstabus zu pfeifen, kannte die Redaktion kein Pardon. Sie hoben (gefakte) Fotos von zu Brei geschlagenen Gesichtern ins Blatt, Unfallopfer, Krüppel, vergewaltigte Frauen, Leichen, Geschlechtsteile und alle Absonderungen, die der Körper abzusondern hat. Selbstverständlich wurde mit Animo auf den Papst und die katholische Kirche eingeprügelt - der Islam und der Prophet blieben, soweit ich mich erinnere, ungeschoren: Die waren in den frühen 1970ern kein Thema. Das erste einschlägige Cover datiert aus dem Jahr 1979, nach der Revolution im Iran: Es zeigt Khomeini mit einer Sexgummipuppe und verspricht Einsichten in das "Sexualleben des Ajatollah".

Die Witze waren nicht besonders witzig, mehr das, was die Nazis "zersetzend" genannt hätten, wenig Finesse, viel Exzess. Bei der elften Fußball-WM 1978 in Argentinien, als sich alle Welt über die Menschenrechtsverletzungen der Militärjunta in die Haare geriet, ragten die "gefolterten", verbrannten Fußsohlen eines auf eine Bahre gefesselten Mannes aus dem "Hara-Kiri"-Titelblatt (die Folterwunden waren natürlich aufgeschminkt, wirkten aber sehr lebensnah), im Hintergrund schaute sich ein uniformierter Folterknecht mit einem noch brennenden Lötkolben vor dem Fernseher ein Fußballspiel an. Die "beruhigende" Textbotschaft über dem Ganzen: "Bravo! Während der Matches macht die Folter Pause!" Berühmt-berüchtigt waren die brachialen Werbeparodien, ein Sujet zeigte das Foto eines nackten Paares beim GV in einem Bett, daneben liegt, schwarzer Anzug, gefaltete Hände, der kalkweiße Leichnam des verstorbenen Ehemannes. Das Ganze ist eine an Witwen gerichtete Annonce, denen versprochen wird, dass die Matratze XY garantiert "stoßsicher" sei, sodass der tote Gatte nicht auf den Boden fällt.

Dreckfleck auf der weißen Hermés-Bluse

Herber Stoff, der an Hardcore-Komiker wie Monty Python, das deutsche "Pardon" und die "Titanic", Manfred Deix oder Robert Crumb denken lässt. So konsequent, wie die Franzosen ihr Langstreckenbosnigltum betrieben, kann ihnen aber wohl kaum jemand das Wasser reichen. Damals, in den 1960ern und 70ern, stach "Hara-Kiri" zwischen den harmlosen Nachrichtenmagazinen und Frauenblättern hervor wie ein Dreckfleck auf einer weißen Hermès- Bluse.

Wie sehr ist der Humor von "Hara-Kiri" und "Charlie Hebdo" speziell "französisch"? Ich würde es so formulieren: Es gibt einen exportfähigen französischen Humor, und es gibt einen, der dies nicht ist. Eminent exportfähig ist eine Comic-Serie wie "Asterix", die mit gelindem Sarkasmus und kindertauglichem Witz alle Stereotype bedient, die man mit den Franzosen verbindet: ess- und trinkfreudig, wehrhaft, individualistisch und freiheitsliebend über alles.

Eminent exportfähig war im Vorjahr die von einer charakteristischen Wunschvorstellung angetriebene Komödie "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?" (dt.: "Monsieur Claude und seine Töchter"), die in Frankreich 14 und in Deutschland sagenhafte dreieinhalb Millionen Zuseher hatte: Erzkatholische französische Familie wird von ihren Töchtern mit jüdischen, muslimischen, asiatischen und schwarzafrikanischen Schwiegersöhnen beglückt, es folgen jede Menge Reibereien, Klischees und Witze über Klischees, und ein Happy End mit glücklichem Zusammenleben aller Ethnien, Rassen und Religionen, also genau das, woran es Frankreich und vielen anderen europäischen Ländern so schmerzlich mangelt.

Nur beschränkt exportfähig

"Hara-Kiri" und "Charlie Hebdo" waren nicht (oder nur in sehr eingeschränktem) Ausmaß exportfähig, und sie waren in Wahrheit auch in Frankreich ein Minderheitenprogramm. Einzig der 1983 an Knochenkrebs verstorbene, geniale Zeichner Jean-Marc Reiser hat im deutschen Sprachraum eine gewisse Verbreitung erfahren, die letzten Wolinksi-Übersetzungen datieren aus den mittleren 1990er-Jahren, und Cabu wurde meines Wissens überhaupt nicht ins Deutsche übersetzt: Französische Satire reist häufig nur schwer über Frankreichs Grenzen hinaus.

Die in Paris lebende US-Schriftstellerin Pamela Druckermann berichtete kürzlich in der "New York Times", dass sie vor einigen Jahren als Schreiberin bei "Charlie Hebdo" anheuern wollte. Daraus wurde nichts. Nach langer Lektüre des Blattes und nach einem Mittagessen mit Cabu und Co kapitulierte Druckerman vor einem "strain of Frenchness", der in Amerika kein Äquivalent habe und sich ihr schlicht und einfach nicht erschloss. Man kann sich vorstellen, um wie viel verständnisloser jene Nichtfranzosen sein müssen, die nicht einmal in Paris leben, sich aber trotzdem zu Millionen - aus ehrbaren und sehr gutzuheißenden - Gründen mit einer Zeitschrift identifizieren, die für sie vollkommen rätselhaft wäre. Das "Je suis Charlie" hat seine durchaus komischen Aspekte in einer sonst trostlosen Geschichte.

"Französisch" sind "Hara-Kiri" und "Charlie Hebdo" auch, weil sie mehr oder weniger explizit viele schwarze Literatur- und Humortraditionen des Landes weiterführen. Die französische Kulturministerin Fleur Pellerin nahm nach den Attentaten in einem Interview zurecht den Namen Rabelais' in den Mund: In einem Kapitel seines satirischen Mammutwerks "Gargantua und Pantagruel" geht es etwa darum, dass der Riese Grandgoschier den Genius seines Sohnes Gargantua daran erkennen lernt, dass dieser auf die Suche nach dem besten Arschwisch (torche-cul) eine brillante Entdeckung gemacht hat. Nach ausführlichen Wischexperimenten mit Pflanzen, Hüten, Kleidern, Heu, Stroh, Haar, Papier, Pantoffeln, Hasen und Tauben kommt Gargantua zum Schluss, dass sich "ein flaumiges Gänslein" am besten zu diesem Behufe eigne: Eine Story, wie maßgeschneidert für "Hara-Kiri". Und eine exportfähige Story nebenbei: Der Schriftsteller Johann Fischart übertrug "Gargantua und Pantagruel" zwischen 1575 und 1590 ins Deutsche.

Viele böse Vorbilder

Neben Rabelais gibt es viele andere böse Vorbilder mehr. Surrealistenpapst André Breton hat den Marquis de Sade, als Quasisatiriker in seine "Anthologie des schwarzen Humors" aufgenommen. Es gibt die französische Institution des Grand Guignol, einer rabiaten Variante des Kasperltheaters, die es an Mord und Totschlag, Blut und Beuschel nicht fehlen lässt. Der Schriftsteller Guillaume Apollinaire hat neben seinen Gedichten und Dramen zwei pornografische Romane geschrieben, einen relativ konventionellen ("Die Abenteuer eines jungen Don Juan") und einen zweiten, "Die elftausend Ruten" ("Les onze mille verges"), einen wüsten Gewaltporno, in dem Blut und Scheiße nur so spritzen.

Auf "Hara-Kiri"-Gründer Cavanna hat er großen Eindruck gemacht. In seinem Klappentext zu einer Ausgabe der "Onze mille verges" aus dem Jahr 1973 schreibt er: "Sie werden lachen, ich schwör's Ihnen. Sie werden vielleicht seekrank werden, das auch. Das schüttelt durch, das ist die bis ins Monströse getriebene Parodie. Das ist der Marquis de Sade, neu geschrieben für "Hara-Kiri". (...) Das ist enorm, das ist maßlos, das ist verteufelt, das ist gesund, das ist tonisierend, das spült ihnen die dreckigen Ecken im Kopf mit großen Güssen von kristallklarem Wasser aus" .

Den Dreck nicht unter den Teppich kehren, sondern ihn hervorholen und mitleidlos zur Schau stellen: Das ist ein Humor, den man nicht mögen muss, der nicht angenehm ist, bei dem die Verletzungen nicht ausbleiben werden. Aber es ist ein Humor, der Indiz eines freien Denkens ist, ein Humor, der selbst befreit, ein Humor, für den es sich zu kämpfen lohnt. In einer Zeit, in der die einen ungeniert den Generalrespekt für ihre Götter einfordern und die anderen sich selbstherrlich zur Moral- und Sittenpolizei erheben, brauchen wir ihn nötiger denn je. (Christoph Winder, DER STANDARD, 24.1.2015)